学校ブログ

辞書をひく意味

5月21日(火)

今週末にはスポーツ大会を控える中央中ですが、授業には切り替えて集中してのぞみます。

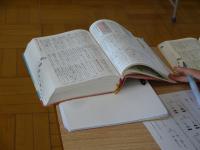

国語辞典を使った授業です。学習指導要領には、漢字の構成要素である「へん」や「つくり」などに注目して,読みを類推することができるように指導することも大切であると明記されています。

最近ではスマホやPCで何でも簡単に調べることができますが、そのデメリットもあるようです。スマホやPCであればその言葉を検索ワードにしてボタンひとつで答えが出てきます。とてもシンプルでわかりやすく、時短にもなり、一見合理的のようにも思えます。しかし、このようにワンステップで答えが出てくるツールがあると、無意識のうちに「また分からなくなったら調べればいいや」と思ってしまうのか、忘れるのもワンステップになりがちです。つまり、記憶に残りづらいというのが、スマホやPCなどで意味調べをするデメリットとなります。

一方、紙の辞書であれば調べたい言葉を調べるにあたり、五十音やアルファベット、部首などからだいたいのアタリをつけてページを開き、調べたい言葉にいき当たるまでにめくり続けることになります。(辞書引きに慣れてくると、一発でその言葉のページを開けるようになったりもします。それだけ辞書を使いこなせると楽しいですよね)一見無駄な動きが多いようにも見えるのですが、実はこれがとても大切な作業なのです。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236

アクセスカウンター

2

0

4

3

7

6

6