学校ブログ

保育所の先生方が来てくれました

保育所の先生方が来てくれました

今日は、保育士さんが北谷小に来てくれました。第二保育所、エンゼル保育園、青葉保育園の保育士さんです。

卒園していった園児(今の1年生)の成長した姿を見ていただきました。保育士さんと再会した1年生は近づ

いていき、ハグをして再会を喜び合いました。1年生が、がんばって勉強している姿を見ていただけてよかっ

たです。

中学生職業体験学習

中学生職業体験学習

今日は、中学生の職業体験学習がありました。吉川中学校の5名の生徒さんが北谷小学校に来ました。午前は、

1年生や2年生の教室で担任の補助をしてくれました。丸を付けてもらったり、教えてもらったり、それから

休み時間には遊んでもらったりしました。午後は、特別教室の掃除や片づけをしてくれました。1、2年生の

子供たちは6年生より大きいお兄さんとお姉さんが来てくれて、うれしかったようです。中学生の皆さん、1

日ありがとうございました。

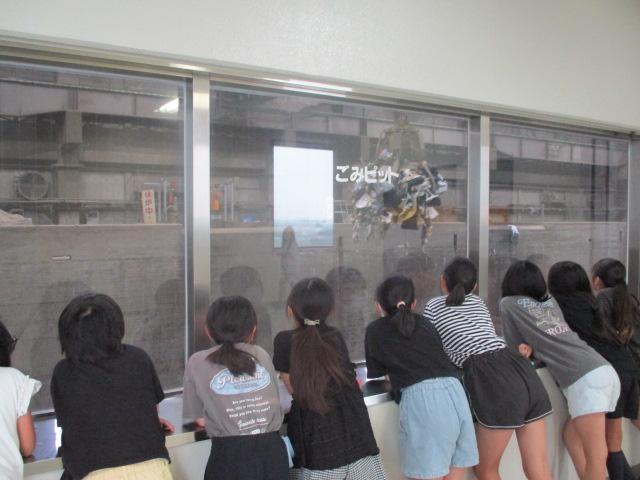

4年生リユース見学

4年生リユース見学

今日は、4年生がリユース見学に行きました。午前に行くクラスと午後に行くクラスの2つに分かれての見学です。

ゴミ収集車がゴミを持ってくる様子やゴミをつかむクレーンの作業の様子などを見学できました。クレーンの大き

さを実感できる記念写真も撮りました。自分たちが出したゴミがここで処理されていることがわかりました。

吉川市教育委員会・東部教育事務所教育支援担当学校訪問

吉川市教育委員会・東部教育事務所教育支援担当学校訪問

今日は、吉川市教育委員会・東部教育事務所教育支援担当学校訪問がありました。全クラスが授業公開し、授業

者は指導主事の先生から指導を受けました。また、午後は、6年生のクラスで国語の研究授業を行い、授業参観

した教員で研究協議を行い、その後、指導主事の先生から指導を受けました。どのクラスの子供たちも一生懸命

学習に取り組んでいる様子を見ていただくことができました。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日の昼休みはかがやきタイムがありました。校庭は暑かったのですが、子供たちは元気に遊んでいました。

途中で日陰に入り、水分補給もしていました。今日からは、体育館でも遊ぶことができました。教室で活動し

ていたグループは涼しい中で遊ぶことができました。自分の班の人たちの名前、覚えられましたかね。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード