2024年7月の記事一覧

林間学校帰校式

林間学校帰校式

2日間の日程を終え、5年生が戻ってきました。1日目の五色沼ハイキングは天候が危ぶまれましたが、小雨の中実施することができました。キャンプファイヤーはばっちりでした。

2日目も川遊び体験も気持ちよく実施できたそうです。そして、こうして全員が無事に戻ってきました。さすがに、帰校式はちょっと疲れた様子でした。

はじめての宿泊体験。子供たちは協力し合い、二日間の日程を無事に終えることができました。この経験は、「たくましく生きる力」を力強く押し上げてくれることと思います。5年生の皆さん、お疲れ様!

お迎えや準備にご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

林間学校出発式

林間学校出発式

待ちに待った、林間学校の日がやってきました。朝6時40分から出発式を行いました。司会の子供たちが早速がんばっていました。さあ、これから出発です。今まで練習を積み重ねてきた子供たち。最高の思い出になりますように。朝早くから送迎をしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

一学期終了 ありがとうございました

一学期終了 ありがとうございました

今日で71日間の一学期が終了です。無事、終業式を行うことができました。

校長講話では、1学期の振り返りを行いました。

「みなさんのがんばりのおかげで、充実した一学期を終えることができました。おちつく力・やりぬく力・つながる力の三つからなるたくましく生きる力を、それぞれの行事や学習で高めることができました。たくましく生きる力は、先生方やおうちの人にいわれて伸びるものではありません。自分の考えと心の力で伸ばすものです。

夏休みは、たくましく生きる力を伸ばすチャンスです。きまりを守って、安全に過ごしましょう。おちつく力が伸びます。宿題を計画的に進めて、苦手な学習にも挑戦しましょう。やりぬく力が伸びます。いろいろなところにでかけて、様々な人と交流して、あいさつをしましょう。つながる力が伸びます。楽しく、充実した夏休みを過ごしてください。」

代表児童が、一学期を振り返る作文を読み上げてくれました。「私ががんばったのは、授業中の聞く姿勢と算数です。」緊張しながらも、しっかりした口調で読めたことが印象的でした。とても立派でした。

全校児童は、しっかりした姿勢で静かに話を聞くことができました。

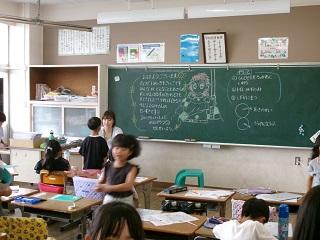

各学級では、先生方が黒板に子供たちの一学期の努力を労うメッセージを書いて、一学期終了を祝っていました。

通知票は、一人一人言葉をかけながら渡しました。「この教科は、あの学習でのがんばりがよかったのでいい結果につながった。この教科は、あの単元を復習すると力が伸びるよ。夏休み、しっかり復習してね。」

通知票を渡す場所は様々でしたが、どの学級でも一人一人に指導しながら丁寧に渡しました。

今日は午前中3時間授業だったので、あっという間に下校の時刻になりました。「校長先生、さよーならー!」「はい、みんな元気でー!」誰もが笑顔で、帰途につきました。

長いようで、あっという間の71日間でした。50周年の節目の年になる令和6年度は、すべての教育活動で子供たちの非認知能力、「たくましく生きる力」を育てるよう全校で努力しました。

子供たちが成人する頃、生成AIがもっと進歩し、私たちの暮らしはすごいスピードで変わっていくことでしょう。AIが人間の仕事にとってかわり、今ある職業の半分はなくなるともいわれています。

そんな中、思うようにいかなくても決して焦らず、最適解をみつけようとする「おちくつ力」、どんなに困難な問題が立ちふさがろうとも、決してあきらめずに粘り強く取り組む「やりぬく力」、常に周囲と協力して、互いの長所を生かしながら課題を解決する「つながる力」。この三つの力があれば、激しく変化する社会の中にあっても、困難を乗り越え自己実現を図り、子供たちは自分の幸せをつかめるのです。

夏休みも、子供たちの「たくましく生きる力」を伸ばせるようご配意ください。規則正しい生活を送ることで「落ち着く力」が伸びます。宿題や自由研究、苦手な課題に取り組むことで「やりぬく力」が身に付きます。様々な体験の中、いろいろな人と交流することで「つながる力」が伸びます。

保護者の皆様のご協力のもと、一学期を大過なく終えることができました。本当にありがとうございました。ご家族で、よい夏休みをお過ごしください。8月27日(火)、子供たちが元気に登校してきてくれることをお待ちしています。

3時間授業 今日はお楽しみ会デー

3時間授業 今日はお楽しみ会デー

小学校の学期末はとにかく忙しいものです。まず、単元学習を終わらせなければならない。それが終わると、テストの嵐です。テストは終わったら終わらせっぱなしにするのはだめ。必ず、間違い直しをして、理解ができなかったところやミスをしたところを直さなければなりません。それらが終わると、ようやく学期末がみえてきます。

それが終わると、子供たちにちょっとした楽しみが出てきます。それが「学期末お楽しみ会」です。子供たちに話合わせ、何をするかを決めて、終業式の前日に行います。忙しい学期末進行をやり遂げた後のごほうびです。今日は、各クラスでお楽しみ会が行われていました。

いすとりゲーム、フルーツバスケットは定番中の定番。どのクラスも楽しそうでした。

1年生はおまつりごっこ。たこやきやりんごあめのお店やさんごっこで楽しみました。とっても楽しそう。

学校は学習の知識・技能を身に付けるだけの場所ではありません。社会で生きていくうえで必要な「人間関係づくり」の技術を学ぶところです。その「数値で表せない学力」=非認知能力は、教科書を読むだけでは決して学べないことです。クラスで行うお楽しみ会には、大きな教育効果があります。

さあ、いよいよ明日は終業式。明日も元気に登校してきてね。

五年生 林間学校の準備を進めています

五年生 林間学校の準備を進めています

朝方降っていた雨は止み、午前中は曇り、午後からは日が差して蒸し暑くなりました。五年生が一週間後に迫った林間学校の準備を進めています。1時間目は火の神のイベントと、オクラホマミキサーの練習に取り組みました。手をつなぐぎこちなさもだいぶ取れてきました。曲が終わった時の「あ~あ、やっと終わった~」という安堵のためいきと、「はい、もう一回!」といったときの「え~」は、昔から変わらないなあ(笑)。

5時間目は、音楽会で林間学校集会。私(校長)も、引率の先生方もお話をしました。私からは、次のような話をしました。

「林間学校は、一生に一度の大切な行事。5年生という1年間を充実した日々にできるかどうかは、林間学校を成功させるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。そのために、「心を一つ」にしよう。みんなの心を一つに合わせて、林間学校を成功させよう。そうすることで、みんなの絆が強まり、その後の行事もすべて成功させることができます。それが、先生方の願いでもあります。がんばってください。」「はい!」

かつて19世紀、林間学校はヨーロッパの学校で始まったといいます。当時は、長期休業期間中に自然の中で体質が弱い子供たちの健康増進を図るためのものでした。感染症の恐怖と隣り合わせの時代、丈夫な体を手に入れることは、最優先事項だったことでしょう。

それから110年あまり。現代の林間学校は、健康な体づくりはもちろんですが、「たくましく生きる力の育成」こそが大切な目的です。教科書やインターネットからは決して学べない、大自然の中の宿泊体験。子供たちにとって大きな成功体験になるよう、支援してまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

2年生 新聞紙と遊ぼう

2年生 新聞紙と遊ぼう

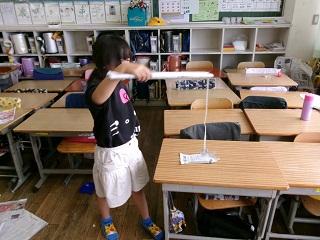

気が付くと、夏休みまであと4日になりました。2年生で図工を担当しています。今日は「新聞紙と遊ぼう」という単元を行いました。新聞紙という素材を使って、自由に遊ぼうという学習です。新聞紙を手にした子供たちは、早速遊び始めました。

「さあ、新聞紙と遊びましょう。こんなふうに、みんなで乗ることができますねー。」

「家をつくったよ!」

「勇者に変身!」

「ベッドができましたー!」

「魚つりでーす!」

「さあ次は、何をつくろうかな?」

2時間たっぷり使って、新聞紙という素材からイメージを広げ、いろいろ楽しく遊ぶことができました。これは、すごいことだと思います。1枚の新聞紙をいろいろと「変身」させて、家をつくったりベッドをつくったり、衣装やバッグをつくって楽しむ子供たちの想像力には感心させられることしきりでした。

新聞紙をとるおうちが減ってきていると思います。でも、新聞紙は昔から、生活にいろいろ役立つリサイクル品でもありました。このように図工の授業で、1枚の新聞紙からイメージを広げる遊びをすることは子供たちのイマジネーションを育てることにとてもプラスになると思いました。

流しそうめん体験 おやじの会の皆様 ありがとうございました

流しそうめん体験 おやじの会の皆様 ありがとうございました

14日(日)、おやじの会の皆様のご協力のもと、夏恒例 流しそうめん体験を行いました。

事前の申し込みは盛況で、多くの子供たちが参加してくれました。

おやじの会の皆様は、7時にはいらっしゃって、会場の準備を念入りに行ってくださいました。

たくさんのそうめんが茹で上がっていきました。火の番、熱いところを我慢していただきありがとうございました。

さあ、流しそうめん、スタートです!

会場からは、終始明るい笑い声が響きました。

流しそうめんをやっていて、思ったことがあります。それは、自分より後ろの子のことを慮ってあげる思いやりと気遣いが大切だということです。そうめんをキャッチすることに夢中になってしまうと、後ろの方でそうめんを待っている子に届きません。そうした子のことを思って、互いに譲り合う。そうして、みんなを笑顔にする。流しそうめんはそのような心が自然とはぐくまれていく営みだということに、改めて気付きました。

近年、心胆寒からしめるニュースが後を絶ちません。先週まで報道をにぎわせていた東京都知事選挙では、子供に見せたくないような身勝手な候補者の行動がみられました。それと結びつけるのは短絡的かもしれませんが、Society5.0の進行やグローバルスタンダードの美名のもと、生活環境が様変わりしていきます。スマホをぽちっとすればウーバーの配達が自宅に食事を運んでくれるし、生成AIを使えば何の苦労もなく合理的な文章を作成できます。そうした軽佻浮薄を旨とする現代社会の進展は、人の心の絆を大切にしているでしょうか。思いやりの心を育てているでしょうか。

今日の流しそうめん体験は、おやじの会の皆様の真心と汗があったからこそ成り立ったものです。昔ながらの伝統そのもの、スローライフを象徴するイベントです。でも、そうした昔ながらの行事の中にこそ、人の心を育てるあたたかさ、現代社会の闇を照らす尊い光があるような気がしてなりません。

人の喜びは、人と人の間にしかない。だから人間というのだと、改めて思いました。おやじの会の皆様、貴重な経験を子供たちに与えていただき、本当にありがとうございました。北谷小の子供たちは幸せだと思います。

水泳指導 着衣泳

水泳指導 着衣泳

今日もとても蒸し暑い一日でしたが、気温がさほど上がらず、休み時間も外に出られたのは幸いでした。朝、ぽつぽつと小雨が降る時間帯がありましたが、水泳指導を行いました。「着衣泳」を、どうしても行う必要があったからです。

「それでは服を着たまま、シャワーを浴びますよ。」

いよいよ、着衣のまま水に入ります。「わー!!」「ぎゃー!!」「ひー!!」プールに絶叫がこだましました。

「はーい、そのまま、進みましょー!」「歩きにくい!」「なんだこれー!」服のまま水に入った子供たちは、水の抵抗感の強さに一堂に驚いていました。

こちらは、1年生の授業です。ペットボトルなどのフロートを使って、「浮く」ことの練習を続けていました。「浮けたー!」みんな、じょうずじょうず!

少し雨がぱらついていましたが、それでも行ったのは、学期末でもう時間がとれないことと、服を着たままなので多少濡れても大丈夫と判断したからです。それほど、着衣泳は大切です。着衣のまま水に落ちると、上着がめくれあがって視界をふさぎます。パニックになって手足を激しく動かすと、思うように動かすことができず、体力を激しく消耗していきます。それが水の事故につながり、命を落としかねない危険に見舞われるのです。

命が助かる方法はただ一つ、「浮いて待つ」ことです。着衣のまま水に落ちたら、ペットボトルや浮き板等をもって、決して泳がず、救助を待つこと。これが鉄則なのです。

30年以上も前、まだ着衣泳が授業で盛んに行われていなかった時代に北海道の川でいかだ遊びをしていた中学生5人のうち、3人が命を落とし、2人が助かったという事故がありました。命を落とした3人は泳ぎが得意な子、助かった2人は泳げない子でした。いかだが流され、泳ぎが得意な3人は着衣のまま水に飛び込み、岸にたどり着くことができなかったのです。逆に泳げなかった2人はいかだにのったままだったので、助かったといいます。

ヨーロッパでは、水泳の授業はまず着衣泳から始まるそうです。クロールや平泳ぎはいわば「ボーナス」のようなもの。運河が多い土地柄のせいでしょう。柔道が受け身の練習を第一に行うように、水に落ちることへの備えを第一に行うのです。蹴伸びから始める日本の学習指導要領に基づく水泳の授業は、オリンピック選手を養成する指導法に基づくといわれています。着衣泳を行うと、プールの水が汚れるため水泳指導の最後に行わざるを得ないのですが、私は日本の学習指導要領もヨーロッパを見習い、着衣泳を先に行うべきだと考えています。現在はすべての学校で着衣泳の授業が行われるようになっています。

水の事故は本当に恐ろしい。これを私たちが理解して、夏休みシーズンには子供たちにしっかり呼びかける必要があります。まず、不用意に水に近付かないこと。水の事故を絶対にあまくみないこと。万が一、水に落ちたら着衣のまま絶対に泳ごうとはせず、「浮いて待つ」を徹底すること。改めて、ご家庭でも話題にしていただければと思います。

1年生 バジルもぎ体験

1年生 バジルもぎ体験

蒸し暑い一日でしたが、熱中症指数は危険レベルにならないだけ、まだ幸いでした。1年生が「バジルもぎ体験」を行いました。昨年度はコロナで実施できなかったのですが、今年度、給食センター 阿部さんのご協力のもと行うことができました。

農家の方に届けていただいたバジルの葉はとにかくすごい量でした。教室に運び込まれたバジルの葉に子供たちは大興奮。阿部さんのご説明をいただき、早速もぎもぎを始めました。バジルの葉の幹から、葉だけをもいで、トレイに入れていきます。あっという間に、教室がバジルの香りで満たされました。いやあ、ピザマルゲリータが食べたくなってしまいました!

バジルの香りには好き好きがあるので、ご家庭にマスクのご用意をお願いしましたが、新鮮なバジルの葉の香りはむしろ清々しく爽やかで、ほとんどの子供が大丈夫だったようです。

さすがに作業を続けると、もっていた茎を振り回して遊ぶ子もいたのですが、それは指導しました。「食べ物で遊んではいけないよ。大切なのは、食べ物に感謝の気持ちをもつことだからね。」それを聞いていたほかの子も、「そうかー!お母さんに食べ物で遊んじゃだめっていわれたー!」と共感していました。

食べ物で絶対に遊ばない。すべての食材に、感謝と尊敬の気持ちをもつ。これが食育の基本だと考えています。

もいだバジルの葉は給食センターに運ばれ、清潔に加工され、2学期以降の給食メニューに生かされる予定です。その時、バジルと再会した1年生は喜んでくれることでしょう。

バジル生産農家の方、阿部さんをはじめ給食センターの皆様、貴重な機会をご提供いただき、大変ありがとうございました。

保・幼・小交流を行いました

保・幼・小交流を行いました

今日も、熱中症警戒アラートが発令されるような危険な暑さになりました。業間休みから外遊びができず、やむを得ずプールも中止に。子供たちには申し訳なく思います。今後は少し気温が下がってくれるとよいのですが・・・。

吉川市は小中一貫教育に力を入れています。その目的の一つに「中1ギャップ」の防止があります。一方で「小1プロブレム」も問題になることがあります。予防のためには、幼・保・小学校が連携することが大切です。

本日、市内の保育園・幼稚園の先生方が1年生の様子をご覧になりにきました。子供たちは「あー、先生だー!」と久しぶりの出会いに大喜び。先生方にかっこいいところをみせようと、いつもより授業に力が入りました。

おとなりは図工でした。お世話になった保育園・幼稚園の先生方がみにこられて、子供たちは嬉しそうに作品を自慢していました。「先生にみてもらったー!」「よかったねー。保育園か幼稚園で、お世話になった先生にみていただいたんだね。」「ううん、ちがうよ。」「はい?」(心の叫び:先生ならどなたでもよかったんかーい。)

今日は先生方の授業参観のみでしたが、子供たちの小学校での様子をよくみていただくことができました。次は、保育園・幼稚園のお子さんをお招きして、子供たちどうしで交流を楽しみたいと計画しています。小学校に入ったお兄さんお姉さんがにこやかに迎えてくれたら園児たちはうれしいでしょうし、1年生のやる気と責任感を高めることもできると思います。

保育園・幼稚園の先生方には、子供たちのがんばりをたくさんほめていただきました。大変ありがとうございました。今後も、交流を続けていきたいと思います。

学級活動で話し合い 近付くお楽しみ会

学級活動で話し合い 近付くお楽しみ会

今日も昨日に引き続き、外気温は37℃を超え、大変な暑さになりました。

2年生が学級活動でお楽しみ会の話し合いをしていました。まだ低学年なので話し合いは担任の先生主体です。お楽しみ会で何をやるか、意見を出しながら決めていました。挙手も多く、態度も立派なものでした。

こうした話し合いの場合、「自分がやりたい遊び」の引っ張り合いにしないことが大切です。そうしないと、男子はドッジボール、女子は鬼ごっこと自分のやりたい遊びを主張し合って、結論が得られない場合が生じてしまいます。

まず、話し合いの視点を定めること。この場合は、「男子も女子も楽しめて、仲が深まる遊び」と明確な視点を定め、そのもとで意見交換をしていくことが大切です。そして、正しい視点に沿ったものであるならば、だれが出した意見でも尊重する雰囲気を学級につくっておくことも大切です。そうしないと、学級内で発言力をもった児童の意見に流されてしまうからです。

こうした公平な視点で話し合いを続ければ、学級内の人間関係を良好にすることにも大きく貢献します。学級活動は、学級経営の基盤をなす大切な学習なのです。

コロナ禍の真っ最中は、よく「こんなに外が出るのが危険なのに、学校に行かせる意味が分からない」「学校の勉強はすべて、オンラインで十分だ」など、学校教育に否定的な意見がネット上で散見されました。私はそれは違うと思います。学校は、「生きる力」を身に付けさせる場所です。ネット上の意見は、テストで点数をとる力=すなわち「目に見える学力」=認知能力しかみていないと思います。ペーパーテストで測れる学力は、受験や入社試験に役立つかもしれません。でも、入学後や入社後は、意欲・向上心、自制心、コミュニケーション力などの数値で測れない学力=非認知能力がもっと重要だ、ということは社会の第一線で働く方の多くが同意してくださることでしょう。

今日の学級活動で、2年生は話し合いの大切さ、楽しさを学んでくれたことと思います。小学生のうちからこうした経験を進めておくことは、やはり大切なのです。

さあ、お楽しみ会がますます楽しみになりましたね。

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

東日本から西日本にかけて熱中症警戒アラートが出されるという今シーズン一番の暑い日となりました。昼休みは一学期最後の「かがやきタイム」を予定していましたが、お昼からは外での活動をすべて中止。熱中症対策に備えました。1~3校時まで水泳指導を行いましたが、見学の児童はプールサイドではなくエアコンの効いた図書室で過ごさせました。

そんな暑い日でしたが、学期末の波から逃れることはできません。水泳指導は、主に検定を行いました。それぞれの児童のこれまで練習で習得した泳力を記録し、体育の成績に反映させました。

休み時間に、子供たちの様子をみにいったところ、「けのびの記録が伸びたー!」「クロールで15メートル泳げたー!」と嬉しそうに報告してくれました。

一方、こちらは2年生の教室。これまで練習してきた鍵盤ハーモニカの「かっこう」の演奏の様子をチェックしました。練習時間は短かったのですが、みんなよくがんばって練習に打ち込んだので、上達の様子が伝わってきました。

連日、暑い日が続きますが、学期末の波は着実に押し寄せます。一学期の成績をまとめるためのテストが多くなります。お休みすると、大変なことがあるかもしれません。お子さんも、保護者の皆様も大変だと思いますが、体調管理にご配意いただき、残る10日間を可能な限り登校させていただければと思います。

ご負担をお掛けして大変申し訳ございません。一学期の充実したまとめのために、宜しくお願いいたします。

とても暑い日 校内の様子いろいろ

とても暑い日 校内の様子いろいろ

今日も昨日に引き続き、とても蒸し暑い日になりました。雨がふれば大雨、晴れれば酷暑。いやはや、しんどい季節です。

用務員の山崎さんが、プランターの手入れをしてくださっていました。ハイビスカスの花です。季節感を感じさせます。北谷小がいつも花いっぱいなのは、山崎さんがいつも丹念に手入れをしてくださっているからです。

音楽室では、6年生が「ラバーズ・コンチェルト」の合奏をしていました。さすが6年生、音がきれいに重なりました。それぞれの楽器が奏でた音が一つに重なると、ちょっと幸せ。これが、音楽の喜び、楽しさです。

5年生が家庭科で玉止め、玉結びに挑戦中。難しいんです、これ。でも、ボタン付けなど、大人になっても役立つ技術なので、習得する価値は十分あります。がんばれ5年生!

最後は、1年生の七夕飾りです。1年生が短冊に願いを一生懸命書いて、嬉しそうに飾っていました。どんな願いを書いているのかな?とみてみると、「世界中が元気になるように」「家族みんなが元気でいますように」。中には、「算数の難しい問題が解けるようになりますように」という願いもありました。なんて立派な願いでしょう。

七夕飾りあるあるは、「新しいゲームのカセットが欲しい」「億万長者になりたい」という願いです。七夕は本来、織姫の機織りにちなみ、「職業技能向上」を願うものです。先生の指導が行き届いているのでしょう。子供たちの願いはお金とは無縁のことばかりだったことがほほえましいと思いました。願いはきっと、かなうでしょう。

子供たちには、「お金がたくさんあれば幸せになれる」という価値観に、過度にとらわれてほしくないと思います。幸せの形は、ひとそれぞれ。大切なのは、心身共に健康を保ち、目標をもって自分の真ん中にたどり着く、充実した人生を送れるかどうかでははいでしょうか。お金ばかりにとらわれていては、本当の幸せがみえなくなるような気がしてなりません。

楽器の演奏も、玉止め・玉結びも、きれいな花を咲かせることもすべて技能で、上達することでささやかな幸福を感じます。それが幸せということではないでしょうか。七夕飾りづくりは、それに気付かせるためのよい機会だと思います。

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

今日も、朝からとても暑い一日となりました。

4年生が、東埼玉試験環境組合第一工場を見学させていただきました。社会科で学んだごみ処理やリユース、リサイクルの様子を丁寧に教えていただきました。子供たちはとても熱心にメモをとり、集中して見学に臨むことができました。教科書の写真と文章だけでは伝わらない、実際に工場が稼働する様子をみて感心し、終始、圧倒されていたようでした。立派な見学態度でした。

社会科で最も大切なことは、資料を正確に読み取り、社会を支える多くの価値ある職業の理解を深め、望ましい職業観をもつことと考えます。子供たちに将来なりたい仕事を聞くと、「漫画家」「声優」「ユーチューバー」など、SNS等でその活躍がきらびやかに伝えられるものばかりです。でも、世の中には、そうしたスポットライトが当たらなくとも、社会を支える重要で、価値ある仕事がたくさんあります。それらの仕事のすばらしさを子供たちに学ばせることが社会科の使命だと考えます。

東埼玉資源環境組合工場で働く方がいらっしゃってこそ、私たちの生活が成り立ちます。今日、4年生はそれをしっかりと学ぶことができたと考えます。お忙しいところご対応くださったスタッフの皆様、大変ありがとうございました。

第1回校内授業研究会を行いました

第1回校内授業研究会を行いました

どうして、月曜日は雨の日が多いのでしょう。(それは梅雨だから~)

第1回の校内授業研究会を行いました。4時間目は、2年1組が国語「たんぽぽのちえ」の研究授業を行いました。

「たんぽぽのちえ」は、たんぽぽという植物の見事な生存戦略を2年生にわかりやすく説明したものです。肝要なのは、たんぽぽの成長段階を「順序を表す言葉」で理路整然と整理してあること。そこに着目して、説明文の中で「順序を表す言葉」をヒントに成長段階を理解し、その構造を把握しました。よく考え、よく発表することができました。

5時間目は、6年2組の国語「時計の時間と心の時間」です。6年生の説明文は、筆者の主張を裏付けるエビデンス、わかりやすい事例が必要です。では、読み手を納得させる事例とはどのようなものかを話し合いました。担任が示したいくつかの事例のうち、高い説得力をもつものはどれか、その理由は何かをグループで話し合いました。グループでの話し合いが非常に活発に行われたのがとてもよかったと感じました。

北谷小が目指すのは、「生きて働く国語の力」を身に付けさせる国語の授業です。説明文の構成や順序を表す言葉、筆者の主張を裏付けるわかりやすい事例などは他教科や総合的な学習、または作文等でも大いに役立ちます。そうした、国語で習得した知識・技能を使う場面を意図的に設け、「あ、これ、国語でやった。」「あー、国語でやっといてよかった。」と思ってもらうことに大きなねらいがあります。そうすることで、国語学習への意欲が高まり、同時に学力が向上していくと考えます。学んだことを実際に生活に生かすことが肝要です。カラオケは人が歌っているのを聞いただけでは曲を覚えないけれど、自分で歌うと覚える、というあれですね(笑)。

今日の授業は、子供たちのがんばりを支えるのに十分な魅力ある授業でした。それは、両方の授業の指導者が忙しい時間の合間を縫って丁寧に教材研究をして、今日に臨んだことがとても大きい。よい授業には、手間暇と創意工夫が必要なのです。

今後も、こうした授業を続け、子供たちが少しでも国語が好きになってほしいと思います。2年生、6年生、よくがんばりました。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード