学校ブログ

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

本日は3時間授業にして、午後から就学時健診を行いました。令和7年度入学のお子さんの健康診断等を行いました。健診が終わって、子供たちも一安心。図書室で手続きが済むのを待ちました。

子供たちが健診を受けている間、吉川市役所子育て支援課の栗原係長様はじめ、児童相談員の講師の方をお招きし、「子育て講座」を行っていただきました。

「朝食をしっかり食べさせていただくことが大切です。また、決まった時刻に就寝させて、朝、ゆとりをもたせてください。子育てに悩んだら、いつでもご相談ください。」

児童相談員の方からは、子育てのヒントをたくさんいただきました。「強制的なしつけは怖さが先立ってしまいます。つい手が出てしまって、それでもいうことを聞かない。そこから、行動がエスカレートしがちです。親御さんの真剣な想いからくる行動でも、子供を傷付けてしまいます。大切なことは、なぜ、それがいけないのかわかるように伝えることです。」

会場の皆様も、一心に聞いておられました。子育て支援課の講師の皆様、ありがとうございました。

保護者の皆様のご協力のおかげで、全体をスムーズに運営することができました。大変ありがとうございました。お子さんの来年度のご入学を、心からお待ちしています。

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

早いもので、今週で10月も終わり2学期も折り返し地点となります。11月の全校朝会を行いました。

いよいよ、11月9日の学習成果発表会が近付いてきたので、今日は改めて発表についての心構えを話しました。

「今、みなさんは11月9日の生活科や総合的な学習の時間の発表に向けて、準備をしていますね。テーマは、食育や地域学習に関することです。その発表を通して、保護者・地域の皆さんに日ごろのがんばりをみていただくことができます。準備を一生懸命してください。さて、食育に関する調べ学習というと、校長先生には学生時代の思い出があります。」

私が学生時代、講義をされていた教授が、「ハンバーグって、どこの国の食べ物か知ってるかい?」と聞かれてきたので私たちは「アメリカですよね」「いや、ハンブルグという地名が由来ならドイツじゃないかな。」と答えました。教授はにこっと笑って「じゃあ、宿題にします。来週まで調べてきてごらん」とおっしゃったので、こりゃ大変、と焦ってみんなで調べました。当時はインターネットが普及していなかったので、図書室で本をひっくり返し、みんなでわいわいいいながら調べたものです。

すると、ハンバーグはもともとモンゴルの料理だということがわかりました。モンゴルの騎馬民族、タタール人は他国に遠征にいくとき、馬肉を食料としていました。彼らは馬肉が凍らないように、そして柔らかいままで食べられるように鞍の下で温め、コショウや玉ねぎ、スパイスを混ぜていたのです。タタール人がヨーロッパに遠征していたとき、ドイツに伝わり、やがて焼いて食べる知恵が加わりました。それからドイツ人がアメリカに移住した際に、このドイツの郷土料理がアメリカに伝わったのです。この「ハンブルグのステーキ」は「ハンバーグステーキ」と名前が変わり、1970年代に、有名ハンバーガーチェーン店の出店とともに一気に日本にも広まりました。ちなみに、タルタルソースもタタール人が由来とされています。

ハンバーグの起源一つ調べるだけでも、これだけの歴史がわかるのです。まさに、学ぶことの楽しさです。

子供たちには、「ああ、はやく発表したい!」というわくわく感をもって、11月9日に臨んでほしいと思います。こうした知識や知恵の共有は、学ぶことへの意欲を高めます。それが本校の目指す「たくましく生きる力」の伸長につながると思います。子供たちの活躍に期待しています。

修学旅行2日目

修学旅行2日目

二日目は、快晴の朝になりました。ホテルでの最後の食事、朝食をおいしくいただきました。

名残惜しいけれど、箱根高原ホテルとはこれでお別れになります。2日間、大変お世話になりました!

芦ノ湖ロープウェーで、小涌谷まで行きました。すると、なんときれいに富士山が姿を現してくれました。いや、その雄々しさといったら!気温も暑くも寒くもなく、最高の見学となりました。

シャッターチャンス!富士山をバックに、集合写真!

その後、箱根町港までロープウェーで移動すると、海賊船が迎えてくれました。この日は外国人観光客の方がとても多く、船内は押し合いへし合いの大混雑だったのですが、ルールを守ったので安全に過ごすことができました。

箱根関所は写真がなくてすみません。最後の食事を鈴廣さんで済まして、一路学校に向かいました。予定通りの時刻に、全員無事で帰校することができました。

6年生の就学旅行のスローガンは、「6年生らしくルールを守り 仲良く協力して 最高の思い出になる修学旅行にしよう!」でした。一日目の鎌倉グループ行動で、雨を避けるためグループで話し合い、柔軟にコースを変えて対応するチームワークを見せてくれました。江ノ電の中で大声で話さない等周囲を気遣ったり、大涌谷で、硫黄のにおいに対して悪態をつかず、大自然に敬意を払って「くさい」と言わないようにしたり、ルールを守る姿勢を見せてくれました。そしてホテルや食事、バスガイドさんや運転手さんにしっかりお礼を述べることができました。「仲良く」の中には礼儀が含まれます。そうした部分も守れたのではないかと思います。

最後の食事、鈴廣で「校長先生、修学旅行は2泊3日がいいです」と話しかけられました。それは、この二日間が子供たちにとって最高の2日間だったことを物語っていました。

修学旅行での経験は、間違いなく6年生のたくましく生きる力の向上につながったと思います。それは、教科書やインターネットを検索しただけでは決して身に付くことのない、生きるための大切な力です。6年生のみんな、最高の2日間でした。よくがんばりました。そして6年生に貴重な経験を与えてくださった皆様、支えてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

修学旅行1日目

修学旅行1日目

10月23日、6年生は楽しみにしていた修学旅行に出発しました。車内はバスレクで大盛り上がり。

渋滞も解消され、予定通り大黒パーキングエリアに着くことができました。みんな元気です。

ほぼ、予定通り鶴岡八幡宮に到着できました。この時はまだ、雨が降っていなかったのでラッキーでした。

お待ちかね、小町通りでのお買い物タイム。お目当てのお土産、ゲット!

この後、雨が降ってきて大変でしたが、高徳院になんとか辿り着いて、お弁当にありつくことができました。

大仏様の前で、はい、チーズ!

江ノ電で長谷駅に移動して、江ノ島まで電車で移動。江ノ島水族館駐車場のゴールまで、全ての班が時間内に到着できました。

ホテルに到着したら、お土産売り場で、最後のお土産をゲット。

ホテルのスタッフの皆様の心づくしの夕食をいただきました。美味しかったー!

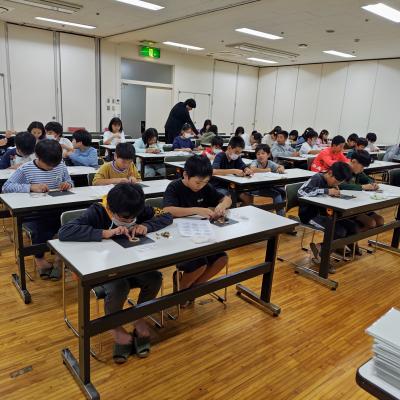

夕食のあと、入浴し、その後、ホテルの講義室で、寄木細工づくりを体験しました。先生に寄木細工の歴史についてご説明をいただきました。

みんな真剣に、寄木細工つくりに取り組みました。最高のお土産ができました。

こうして、1日目が終了しました。雨が降ったため、グループ行動のコースを変えることを余儀なくされたグループもありましたが、メンバーで協力し合い、臨機応変に行動できたことが立派でした。ホテルでの姿勢もよく、1日目の日程がスムースに進行しました。明日もがんばります。

感謝の会を行いました

感謝の会を行いました

北谷小学校は、日ごろ多くの地域ボランティアの皆様にお世話になっています。今日はそうした皆様を一堂にお招きして、感謝の気持ちを伝える「感謝の会」を行いました。

体育館にお集りいただいたボランティアの皆様。代表委員の言葉で、会をはじめました。

全校児童で「ありがとうの花」を斉唱しました。ご来場の皆様にも、「いい歌でした」ととても喜んでいただきました。

プレゼント贈呈。子供たちのつくった手紙、花束、感謝のメダルをお渡ししました。ご来場の皆様も、この表情です。とてもうれしそうにされていたので、安心しました。

代表のお言葉を、降旗議員様からいただきました。「北谷小の児童の皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうの歌をはじめて聴かせてもらって、感動しました。これからも、いろいろな面で皆さんを支えていきたいと思います。」

子供たちから大きな拍手が贈られました。

私から、児童にこんなことを伝えました。「皆さん、今日は感謝の気持ちをよく伝えることができました。ここにいらっしゃる皆様は、北谷小の皆さんが毎日安全に学校に通えるよう、そして様々な学習の機会を広げられるようご協力をいただいています。それを、当たり前と捉えてはいけません。皆さんも、誰かに親切にして、心から「ありがとう!」といわれたら「ああ、また親切をしよう。」と思うでしょう。今日いらした皆さんも同じです。様々な機会で「ありがとうございました!」といわれたら、いっそう北谷小に力を貸してくださることでしょう。これからも、例えば登下校ボランティアの皆様に「おはようございます!」「さようなら!」といわれたら、元気なごあいさつを返してください。きっと、「元気をもらった!」と喜んでくださいます。

短い会でしたが、子供たちの感謝の心を十分お伝えすることができたと思います。先日の「北谷小フェスティバル」と同様に、地域ボランティアの皆様と心の結び付きを強めることができた行事となりました。感謝する気持ちは、「豊かな心」の源泉です。

それも、日ごろから様々な面で北谷小を支えてくださるボランティアの皆様のおかげです。今日はご来校くださり本当にありがとうございました。これからも、北谷小学校の教育活動にご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード