学校ブログ

通学班編成を行いました

昨日は本当に寒かったです。今日は幾分、寒さも和らぎました。

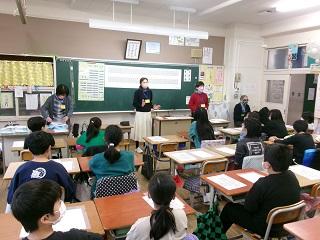

2校時、通学班編成を行いました。PTA郊外委員の皆様のご協力のもと、令和6年度の新しい通学班を決めました。

早速、2月27日(火)から新しい通学班で登校します。新班長・副班長さんには班員の安全を守るために、自分の役割をがんばって果たしてほしいと思います。また、班員は、班長さん・副班長さんのいうことを聞いて、自分の命を守るために安全に登校してほしいと思います。

郊外委員の皆様、お忙しいところお集りいただき、ご協力いただいたことに心より感謝申し上げます。大変ありがとうございました。

6年生数学出前授業 中学校との滑らかな接続

今日も昨日にまして、寒い日になりました。

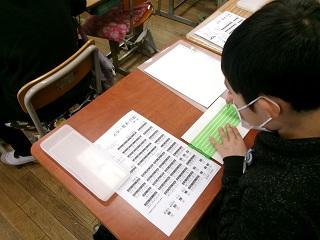

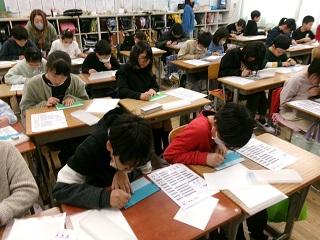

南中学校から新井先生を迎え、6年生が「数学出前授業」を行いました。

新井先生は子供たちの緊張をほぐすため、「数学マジック」の問題を出し、子供たちを笑顔にしたあと、中学校の様子をいろいろと伝え、子供たちの中学校への不安を減らしてくれました。

面白かったのは、冒頭の数学マジック。どんな数字を用いても、答えが同じ数になるはずなのに、何人かが違う数字を出してしまったので、教室が笑いの渦に包まれました。

「中1プロブレム」。普及した言葉ではありますが、今だ大きな問題です。その理由の一つに、中学校進学への不安があります。でも、今日のように明るく楽しい雰囲気で授業を行えば、「あれ?中学校って、けっこう、楽しそうじゃない?」という気持ちがもてます。「こんな楽しい授業ができるなら、楽しみだな。」そんな期待を子供たちがもってくれれば、小中の滑らかな接続につながります。

新井先生、貴重な授業をありがとうございました。

令和5年度 教育活動に関する調査(保護者集計) ご協力ありがとうございました

2学期末、令和5年度の教育活動の成果と課題を明らかにして、令和6年度の学校運営の改善に資するために、保護者の皆様に「教育活動に関する調査」について、ご協力をいただきました。ご回答くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

「学校だより のびゆく北谷っ子 令和6年3月号」にその結果と次年度の課題等について掲載しました。ここに、すべての評価について記載したPDF文書を掲載します。保護者の皆様からは、多くの励ましのお声と、ご指摘をいただきました。保護者の皆様のご信頼のもと、子供たちが明るく楽しい環境の中いきいきと学べるよう、学校運営の改善に努めてまいります。

4年生点字体験

昨日から一転、冬の一日になりました。昨日はアイスが食べたいと思いましたが、今日は肉まんが食べたくなりました(笑)。

4年生が点字協会の方を講師にお招きして、点字体験を行いました。

「今日は点字を体験してみましょう。宜しくお願いします。」「お願いします。」

配られた点字グッズで、点字は六つの点から構成されることがわかります。子供たちは興味津々に取り組んでいました。

「さあ、点字の仕組みがわかったところで、自分の名前を書いてみましょう。」

みんな一生懸命取り組んでいます。

点字協会の皆様も、一人一人に声掛けして、点字の仕組みや書き方について丁寧に教えてくださいました。

点字は、実に身近な存在です。シャンプーの容器やジュースの入れ物などに、必ず入っています。それだけ、視覚障害の方がいらしゃるということでしょう。子供たちがその意味を知って、目の不自由な方のお立場に理解を示すことは、子供たちの生きる力や思いやりの心を育てる上でとても価値ある取り組みだと思います。

点字協会の皆様も、お帰りになるとき「子供たちと触れ合えて楽しかった」とおっしゃってくださいました。ご来校大変ありがとうございました。

5年生の4年生に向けたプレゼンと、昼休み長縄練習

4月なみの陽気になる、と予報でいっていたので本当?と思っていたらほんとに4月並みの陽気になりました。でも明日はまた冬に逆戻りとのこと。三寒四温どころか、ジェットコースターですね。子供たちの体調が心配です。

5年生は、先日、授業参観で「北谷小の誇り高きリーダーになるために」というテーマで、1年間の活動について発表を行いました。今日、その内容を4年生向けにアレンジして、総合的な学習の時間に発表しました。5年生ではどんな活動を行うのか、林間学校ではどんなことを学ぶのか、高学年の心構えとは。しっかりした口調で語る5年生の話を真剣に聞く4年生たち。頼もしさを感じました。

国語や総合的な学習では、このように「相手を想定した発信」がとても大切です。自分たちが伝えたいことを、どのように表したら相手に伝わるか。そこの過程で生まれる試行錯誤が、子供たちの思考力を深めていきます。5年生、見事な発表で素晴らしかったです。4年生もとても立派な態度で聴くことができました。

昼休みは、全校で長縄練習に取り組みました。3月に入ったら、長縄記録会を行います。今日は、そのための1回目の全校での練習です。

今回、記録した1分間で跳べた回数を、2回目の練習で上回ることが課題となります。自分たちのチームの記録を、どこかのチームと比べる必要はありません。ライバルは昨日の自分自身であり、乗り越えるべきは自分たちの心です。そのために大切なものがチームワークです。

長縄跳びは、子供たちが大好きな素晴らしい運動です。そしてそこから学ぶこともとても多い。コロナが5類に移行し、こうした学習を全校で行えることには素晴らしい教育的価値があります。子供たちのいきいきとした学びのために、応援していきます!

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード