学校ブログ

2月6日(火)朝の登校時刻変更のお知らせ

いつも大変お世話になります。本日の日中に、「6日(火)の登校時刻はいつもと変更ありません」とメッセージ配信でお知らせいたしました。しかしその後、大雪のため道路の積雪が心配な状況となりました。

つきましては、児童の安全な登校のため、北谷小では明日6日(火)の登校時刻を2時間遅らせ、授業を3校時から行います。

通学班の集合場所に、いつもの時刻に2時間を足した時刻に集合し、午前10時から10時10分の間をめどに、通学班で登校するようお願いいたします。

遅い時間、急な変更で申し訳ございません。ご理解とご協力をお願いいたします。

5年生 社会科見学に行ってきました

寒の戻り、というのでしょうか。寒い一日になりました。でも北谷小5年生にとっては、待ち望んだ日でした。

5年生が社会科見学に行ってきました。行先は明治なるほどファクトリーとつくばエキスポセンターです。道路状況もよく、時間通りに到着。さっそく明治なるほどファクトリーでの見学が始まりました。

ここは、明治の乳製品のヨーグルト生産を担っている向上となります。ビジターセンターでは牛が迎えてくれました。

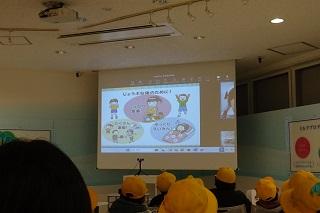

驚いたのは、オンラインで管理栄養士の方が講話をしてくだったことです。こうしたファクトリーは関東にも数か所あるとのことで、こうすることでその会場に訪れた子供たちにもお話がいただけますね。

ヨーグルトのお話に終始することなく、しっかり食育の観点から子供たちにご指導をいただきました。特に、睡眠時間は大切!とのことでした。本当にその通りですね(笑)。

ヨーグルトはカルシウム、たんぱく質が豊富にとれる理想的な栄養食品です。おなかにも優しいので、牛乳が苦手なお子さんにも適しているとのこと。うーん、改めてヨーグルトのすごさを見直しました!

そしてこちらは、かの「明治ブルガリアヨーグルト」を生産している工場です。子供たちも感心することしきりでした。

記念撮影をパチリ!明治なるほどファクトリーの皆様、大変お世話になりました!お土産もたくさんいただいて、子供たちも大満足でした。

次に到着したのはつくばエキスポセンターです。85年に行われた「つくば万博」の会場でもあります。懐かしい、「コスモ星丸」!私校長も、大学生のとき行きました!うわ、歳がばれますね(笑)。

お弁当もとてもおいしくいただきました。子供たちのお弁当、みんなとてもおいしそうで保護者の皆様の真心と愛情が伝わってきました。

展示物はとても豊富でした。話題の月着陸実証機「slim」も展示してありました。素晴らしかったです!

そのあとのプラネタリウム見学も、圧巻でした!みんな大満足の一日でした!

コロナ禍以降、各企業はこうした学校向けの見学受付を縮小する傾向にあります。そうした事情もあり、本来なら2学期に行う予定だった社会科見学がやむを得ず3学期に伸びた、という実情もありました。また、大変残念ながら病欠等の理由で参加できないお子さんもいました。

それでも、子供たちは林間学校で学んだモラル・マナーを生かして、終始礼儀正しく、時間を守っての参加ができたことは素晴らしかったと思います。

5年生の思い出に、また1枚すてきなページが加わりました。本日、お世話になったスタッフの皆様、子供たちの準備や健康管理にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました!

給食コンテストのお祝い試食会に教育長さんが来てくださいました

吉川市は食育推進の一環として、「給食コンテスト」を行っています。市内の児童生徒がオリジナルの給食メニューを考えて応募し、優れた作品には「市長賞」や「教育長賞」が贈られます。

本校では、3年生の岩崎 あん さんが「教育長賞」を受賞しました。本日は、吉川市の給食が、岩崎さんの考えたメニューが提供されました。「吉川野菜たっぷりタコスミート」や「こまつなキャロットケーキ」、「キャベツとブロッコリーのおかかあえ」等です。そのため戸張教育長さんが直々にお祝いに来校され、子供たちの試食会に参加してくださいました。

配膳が終了し、戸張教育長さんが教室にお越しになりました。

岩崎さんが、メニューに込められた思いを発表してくれました。おうちの方が愛情込めてつくってくださる料理をモチーフに、吉川の食材をたっぷり使うことで、みんなが喜ぶメニューをつくりたかったとの思いを立派に伝えてくれました。

戸張教育長さんは、吉川市のおいしい野菜をたっぷり使った「よくばりメニュー」という想いに心惹かれ、賞に選んだとお話をしてくださいました。

岩崎さんの考えたメニューは子供たちにも大好評!「おいしい!」「トルティーヤうまい!」「キャロットケーキ最高!」みんな、口をそろえて大絶賛!

その証拠に、お代わり希望者の大行列ができました(笑)。

おいしい給食をたっぷり味わったあと、教育長さんが改めて岩崎さんに賞状を手渡してくださいました。

最後、教育長さんが3年生の給食時の姿勢や学級の雰囲気等をたくさんほめてくださいました。そして「北谷小学校は食育に取り組んでいるそうですね。去年の12月、なまず集会で3年生がなまずや川魚料理について興味あることを一生懸命調べ、立派に発表したと聞きました。素晴らしいです。これからも、興味あることを調べ、情報を広く発信して、みんなで吉川のよさを共有できるよう学習に取り組んでください。」

「はい!」

岩崎さんが考えたタコスは、メキシコ料理ですね。それが吉川の食材を使ってとてもおいしい料理ができたことにも子供たちは感心していました。食を通して、郷土のよさや外国とのつながりが見えてきます。それを知らせてくれた岩崎さんのメニュー、そして岩崎さんのメニューを再現しようと努力してくださった給食センターの皆さん、そしてお忙しい中、労いとお祝いの言葉を掛けにきてくださった戸張教育長さん、皆さんに感謝申し上げたいと思います。

すてきな試食会になりました!

大谷選手からのメッセージ 夢は大きく 目標は小さく

ついに本校にも、「大谷翔平グローブ」が1月中旬に届きました。満を持して、今日の2月の全校朝会で子供たちに紹介しました。

はじめに、長縄練習について話をしました。

「長縄練習をするにあたって、お願いがあります。誰かが失敗しても決して責めず、みんなで励まし合いながら記録を伸ばしてください。ちょっとでも記録が上がったら、みんなで喜んでください。まず、大きな目標を立て、そこから小さな目標をつくり、少しずつ実現していくことがとても大切です。」

「ここで皆さんに見せたいものがあります。6年生代表児童の皆さん!」

「はい!」二人の児童が立ち上がり、司会の先生からグローブを手渡され、「いくぞー!」とキャッチボールを始めました。二人はとても上手で、子供たちからは「おー!」「上手ー!」と歓声が上がりました。

「ありがとう。二人とも、壇上に上がってください。」「はい!」

壇上に上がった二人が、グローブを全校児童に掲げました。

「このグローブを、送ってくれたのはだれか皆さん知ってますかー!?」全校児童が、勢いよく答えました。

「大谷 翔平選手ー!!」

「その通りです!メジャーリーガー大谷選手が、北谷小にもグローブを送ってくださいました。添えられていたメッセージを読み上げます。

この三つの野球グローブは学校への寄付となります。それ以上に私はこのグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気付けるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。

野球しようぜ。大谷 翔平」。

6年生代表に全校で拍手を送ったあと壇上から降りてもらい、話をつづけました。

「大谷選手が野球を始めたのは小学校2年生の時です。野球に夢中になった大谷選手は、リトルリーグに入り、大活躍しました。中学校でも野球部に入りましたが、中1の時は時速105キロのボールを投げていたそうです。将来プロになるために、中3までに時速120キロのボールを投げようという目標を立てた大谷選手は、そのために1年で5キロずつ球速を上げていこうと考え、そのために具体的なトレーニングを消化していきました。大谷選手こそ、大きな夢をもち、そして小さな目標を達成していった人だったのですね。

このグローブは、各学級に回します。先生の指導のもと、キャッチボールに使ったり、クラブ活動で使うこともOKです。このグローブに触れ、大谷選手からいただいたメッセージ、夢をもつことの大切さについて思いを巡らせてみてください。」

夢は大きく、目標は小さく。始業式の時から、子供たちに言い続けてきたことです。大谷選手のメッセージとともに、未来へ大きな目標をもち、それに向かって努力することの大切さを子供たちに改めてかみしめてほしいと思います。

大谷選手、素晴らしいメッセージをありがとう!

入学説明会を行いました

今日もとても寒い日になりました。吹きすさぶ風が一層体感温度を下げ、外に出ると凍えるようでした。でも子供たちは元気そのもの。寒風の中、元気に遊ぶ子供たちに「よく寒くないねえ」というと、「子供は風の子ですぅー!」と諭されてしまいました(笑)。

入学説明会を行いました。まず、校長からご挨拶を申し上げました。「令和6年度は、本校にとって50周年となります。お子さんは記念すべき年に入学されます。」

続いて、主幹教諭がスライドを使って、学校の概要を説明しました。

1年生担任から、もちものの準備等についてお伝えしました。

お忙しい中、PTA役員の皆様にもご協力をいただきました。ありがとうございました。

最後に、学習用具をご購入いただきました。

計算してみると、4月8日のご入学まで今日を入れてあと75日間となります。こうして数字で表すと、ずいぶん短いように感じます。その間、入学のご準備を進めてくださるようお願いしました。

新入児童の保護者の皆様、今日はお忙しい中、そして寒い中お越しくださり、本当にありがとうございました。お子さんのご入学を心よりお待ちしております。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード