学校ブログ

食育なまず集会を行いました

日中の陽気は12月とは思えない暖かさで、この小春日和が続くと、年末年始というイメージが全然もてないですね。

本日2校時、「食育なまず集会」を行いました。なまず料理という素晴らしい地域の特産品を知ることで、吉川のよさを見直し、子供たちの郷土愛を高めることが目的です。

朝は、中原市長さんがあいさつ運動に来てくださいました。「おはようございまーす!」元気なあいさつができました。

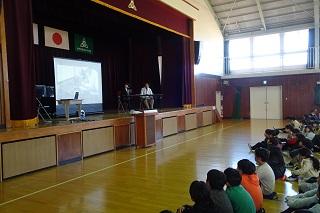

2時間目、体育館に集合して、なまず集会のスタートです。まず、3年生が9月26日に、割烹「ますや」さんのご主人、横川さんになまずについて教えていただいたことをきっかけに、なまずについて調べた様々なことを発表してくれました。

この日のために、調べたことを楽しい寸劇形式で発表してくれた3年生。なまずの種類や体のつくり、特性などをとても分かりやすく発表し、会場を大いに盛り上げてくれました。

次に、斉藤先生が「なぜ、吉川のなまず料理は有名なのか」をスライドを使って説明してくれました。吉川は江戸川、中川に挟まれているため土地が肥沃で、万葉の昔からコメづくりが行われてきました。そして江戸時代、米や塩、野菜などの物資を江戸に運ぶ水運の拠点になり大いに栄え、大勢の人でにぎわう地となりました。人々の舌を楽しませたのが、川魚料理だったのです。中でも、なまずの天ぷらとたたきは、人気料理として永く受け継がれてきました。

さあここで、ビッグゲストのご登場です。子供たちに天ぷらをご提供くださったますやさんのご主人、横川さんが直接メッセージを伝えに来てくださったのです。

横川さんは、なまずの天ぷらの魅力を一通り語ってくださったあと、「なまずの天ぷらは、長く吉川内外の人に愛されてきた大切な郷土料理です。ぜひ、皆さんに味わってほしいと思います。」と子供たちに語り掛けてくださいました。

さあここで、斉藤先生から驚きの一言が!「実は皆さん、今日の給食に、ますやさんのなまずの天ぷらが出ます!みなさん、楽しみにしてくださいね!」子供たちからは、「おおー!」と感嘆の声が上がりました。

集会が終わるころ、揚げたての天ぷらが学校に到着しました!ますやさんのスタッフの皆様が、子供たちのために心を込めておつくりいただいたなまずの天ぷらを、学校に届けてくださいました。

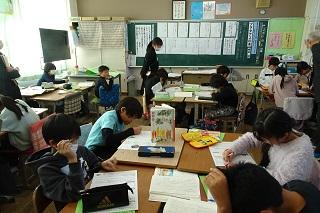

待ちに待った給食の時間。なまずの天ぷら、いよいよ試食です!教室を訪れると、子供たちから「おいしーい!」「さっくさくだー!」「なまずって、こんなにおいしかったの~!?と大絶賛の嵐。中には「ますやさんに、食べに行くー!」など、たくさんの子供たちが、なまずの天ぷらのおいしさに感動していました。よかったー!

ますやさんは、創業200年もの老舗です。その名店のスタッフの皆様が、心を込めてつくってくださったなまずの天ぷらは、子供たちの心をがっちりつかんでくれたようです。

吉川は、川の恵みとともに発展してきたまちです。それゆえ、なまず料理は人々に大切に受け継がれてきました。これからその伝統を受け継ぐのは未来を担う子供たちです。なまず料理の試食を通して、吉川をもっともっと好きになってほしい。そのために今日の食育なまず集会を企画しました。

そして、来年は北谷小は50周年となります。令和6年度は、北谷小創立50周年記念式典を開催したいと考えています。吉川には、なまずのほかにも素晴らしいものがたくさんあります。子供たちには、それらを調べて、今日の3年生のように保護者・地域の皆様に発表してもらいたいと考えています。今日のなまず集会をそのきっかけにしたいと考えています。

大変お忙しい中、子供たちへの講話と、全校児童分のなまずの天ぷらづくりを快く引き受けてくださった横川さん、本当にありがとうございました。ますやさんの皆様のおかげで、子供たちにふるさと吉川をもっと好きにさせることができたと思います。

また、子供たちのアレルギー事前調査にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

3年生 消防自動車見学

日中の気温が20度になり、暦の上では「大雪」ということを忘れそうな陽気です。

3年生が吉川松伏消防組合の皆様をお呼びして、消防車体験を行いました。2台の消防自動車、1台の救急車が並ぶのは壮観の一言です。

さっそく、子供たちに説明していただきました。「はい、消防自動車に乗ったことある人!」「はい!」「意外と多いねえ(汗)。そう、救急車の出動はとても多くなっています。みんな、くれぐれも事故やけがに気を付けてください。」「はーい!」

「さあ、これが救急車の中です。」「わあー!!」「すごーい!!」「これがAEDですね。心臓の動きに異常があるときにこれを使って、救助します。」「知ってるー!」

ここで、緊急事態が発生しました。救急車と消防自動車に出動要請がかかったのです。「皆さん、ごめんなさい。残った消防自動車で勉強してください。」「はい、がんばってください!」子供たちの声援を受けながら、消防自動車は現場に向かいました。「生」出動!これをみられたのも、貴重な体験でした。消防自動車も、救急車も、いつなんどきスクランブルがかかるかわからないのですから。

さあ、学習は続きます。こちらは、消防服試着体験。小さいながらも、その重さ、暑さにびっくり。

小さいながらもかっこよくて立派な消防士さん、誕生!敬礼!

それ以外にも、大変親切にご説明をいただきました。子供たちも感心することしきりでした。

少し時間があったので、消防士さんが子供たちから質問を受けてくださいました。「朝、何時に起きるんですか?」「5時30分ですよ。7時には出動します。」「早い!」「好きな食べ物は何ですかー?」っておい、それ消防のお仕事に関係が・・・。

興味をひいたのは、次の質問です。「好きな色は何ですかー?赤ですか?」「そう!消防自動車の色ですから。でも、あれは赤じゃないんです。」「えーっ?!」「あれはね、朱色なんですよ。みんな、朱って知ってる?」

なるほど、日本では古来から朱は厄を祓う色。納得です。

最後に、お世話になった消防組合の方にお礼をしっかり述べました。「ありがとうございましたー!」

第一線で働く方の言葉。本物の消防自動車や救急車。本物が与える感動と資料的価値は、教科書も、ICTの動画資料も、足元にも及びません。私たちの安全な生活は、こうした方々ががんばってくださっているから成り立っているということを子供たちに理解させることができたと思います。

吉川松伏消防組合の皆様、お忙しいところ貴重な体験をご提供くださり本当にありがとうございました!

国語の授業研究会を実施しました

昨日と変わり、今日も日中は過ごしやすい暖かさになりました。

本日、東部教育事務所および市教委の指導主事の先生方を講師としてお招きし、全学級で国語科の研究授業を行いました。本校では、兼ねてから国語の学力が全般的に市の平均よりやや劣る傾向があります。国語の「読む力」「書く力」「伝え合う力」はすべての教科学習の基本となります。それゆえ、国語の力を付けることは、教科全般の学力を押し上げることが期待できます。それゆえの国語科の授業研究となります。

2、3時間目は公開授業、4,5時間目は研究授業を行いました。研究授業は4年1組と6年1組が担当しました。

4年1組は、「プラタナスの木」の読み取りを行いました。どこにでもいそうな男の子「マーちん」が、公園でおじいさんと出会ったことをきっかけに、自然に対するものの見方が変わり、一歩ずつ成長していく物語です。

では、そのマーちんのものの見方が変わったきっかけは何か。どこの場面か。そしてその根拠は。読む視点を明らかにして、自分の意見をまとめた後、話し合いをして意見を深めていきました。

プラタナスの木の原作は、椎名 誠さんです。「モチモチの木」や「ごんぎつね」のように、大きな出来事がある作品ではありません。だからこそ、多様な解釈も可能です。子供たちは、思い思いの考えをワークシートに書き込み、互いに意見を交流させました。一人一人が確かな根拠に基づく考えを書いていたことにとても感心しました。

6年生は、狂言「柿山伏」です。室町時代につくられたこの物語は、権力者に対する皮肉がコミカルに描かれています。その笑いは、700年たった現在でもなお通用するものがあるのは驚くばかりです。子供たちは原作の文章をしっかり読み取り、この狂言の面白さを伝えるためにはどのように表現したらよいかを話し合い、今日に臨みました。

子供たちの音読劇の完成度が、素晴らしかった!まず感心したのが、多くの児童が難しい言い回しの表現を暗記していたことです。また、練習を通じて、意見を交わし合い、「ここはもっと表情付けた方がいいよね」「大きな声の方が伝わるよ」など、劇をよりよくするための話し合いを生き生きと行っていました。体育館全体が活気にあふれ、みな狂言の面白さ、楽しさを存分に味わい、アレンジを加えていました。

どちらの授業も、「なんのために読むのか」「どの表記に注目したらよいのか」という視点を明らかにして、子供たちの主体的な学習を促し、よい成果を得ることができました。ご指導いただいた指導主事の先生方にも大いに評価していただきました。

おりしも日本の15歳の子供の読解力が、OECD参加81国中3位に上昇したという嬉しいニュースがありました。北谷小は、これからも継続して子供たちの国語の力を伸ばし、「あ、国語って、けっこう楽しいかも。」という学習意欲を高めていきたいと思います。

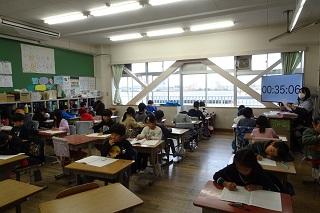

TK式標準学力調査を行いました

一転、一日曇り空が続き、とても寒い日になりました。2、3校時に「TK式学力標準調査」を実施しました。これまで行ってきた「全国学力状況調査」「埼玉県学力・学習状況調査」とは異なり、より明確に個人の学力の現在の状況と、今後の課題解決のためのアドバイスが届きます。

結果は3学期に個人に返却する予定です。詳しくは、またお知らせします。

学校で行う授業には、悔しいことに限界があります。私が担任をしていた平成の世には、放課後、学力の定着が十分ではない子を対象に、放課後補習を行うことができました。また、朝自習の時間を使って、個々のつまずきに対して個別指導をすることもできました。でも今は、それができなくなっています。安全面の理由から、放課後残すことはできません。朝の活動も全県的に原則行わないことになったので、個別指導が難しい。加えて学習内容の定着状況が不十分であるなら、全体的に立ち止まってもう一度学習しなおすことも行っていますが、教科書全般が厚くなり、学習内容が増えているため、それも難しくなっています。申し訳ありません。

そのため、子供たちの家庭学習をしっかり行う必要があります。今回のTK式には、今後の学習のアドバイスが多く含まれています。内容を精査していただいて、次の学年に進学するうえでの課題として、ご家庭で補習等に取り組んでいただければと思います。わからないところがあれば、学校でお尋ねいただければ担任等が対応します。

子供たちに学力を付けることは、子供の幸せを保障することになります。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

二学期終了まであと3週間 今日の授業風景

朝はとても寒かったけれど、日中は暖かな陽気となりました(またおんなじこと書いてる!)。いよいよ二学期もあと3週間。今日の様子をお伝えします。

朝は、全校朝会を行いました。話したことは、12月10日の世界人権デーです。私の娘が小2のとき、小児医療センターに長期入院していたことがあります。その時驚いたのは、1年、2年と本当に長い間つらい入院に耐えている子がとても多いことでした。その子たちは日々病院で明るい表情で励まし合いながら耐えていたことが胸を打ちました。

その一方、先日テレビのお笑い番組で、司会者がひな壇のお笑い芸人に「お前、もう死ねや。」と笑いながらいっていました。あまりにも軽い扱い。公共の電波で、絶対いってはいけない言葉だと思います。こうしたメディアの影響でしょうか、些細なことで「もう死にたい」という子がいます。「もういやになった」を言い換えた言葉なのでしょう。でも私は、命を生み与えてくれた、保護者の方を悲しませるいってはいけない言葉だと思います。

誰もが、つらさに耐え、幸せになるために前向きに生きています。互いの命、人権は尊重されることが何より大切です。ご家庭でも、人権週間(12/4~12/10)を迎えるにあたり、人権の大切さを話題にしていただければと思います。

4年生が、体育で鉄棒に取り組んでいます。その後休み時間にも練習をしている子がいます。「えらいなあ」と思います。

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、現在の子どもの体力・運動能力の結果をその親の世代である30年前と比較すると、ほとんどのテスト項目において、子どもの世代が親の世代を下まわっているといいます。一方、身長、体重など子どもの体格についても同様に比較すると、逆に親の世代を上回っています。

このように、体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示しているといえます。

それは、子供たちのせいではありません。子供たちが安心して遊べる時間・空間・仲間、この三つの「間」が、現代社会では十分与えられていないからです。

学校の教科体育では、子供たちを鉄棒好きにさせるための工夫を多く行います。中学年の指導で大切なことは、「登り技」「回転技」「降り技」をバランスよく教えること。高学年になると、自身の体重が増えるので、落下への恐怖心が芽生え鉄棒の練習への積極性が薄れてきます。低・中で鉄棒に慣れ親しませることがとても大切です。

だから、休み時間に鉄棒を練習している子は本当に素晴らしいと思います。

学校では、子供が体育を通して、体を動かすことに親しむよう指導しています。ご家庭でも、週末、お子さんと体を動かす機会をもってくださるようお願いします。子供を運動好きにさせるかどうかは、大人のがんばり次第なのですから。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード