学校ブログ

第1回校内授業研究会を行いました

第1回校内授業研究会を行いました

どうして、月曜日は雨の日が多いのでしょう。(それは梅雨だから~)

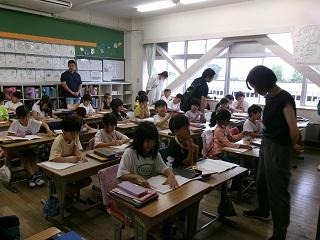

第1回の校内授業研究会を行いました。4時間目は、2年1組が国語「たんぽぽのちえ」の研究授業を行いました。

「たんぽぽのちえ」は、たんぽぽという植物の見事な生存戦略を2年生にわかりやすく説明したものです。肝要なのは、たんぽぽの成長段階を「順序を表す言葉」で理路整然と整理してあること。そこに着目して、説明文の中で「順序を表す言葉」をヒントに成長段階を理解し、その構造を把握しました。よく考え、よく発表することができました。

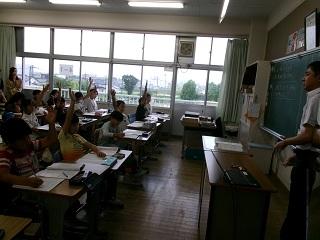

5時間目は、6年2組の国語「時計の時間と心の時間」です。6年生の説明文は、筆者の主張を裏付けるエビデンス、わかりやすい事例が必要です。では、読み手を納得させる事例とはどのようなものかを話し合いました。担任が示したいくつかの事例のうち、高い説得力をもつものはどれか、その理由は何かをグループで話し合いました。グループでの話し合いが非常に活発に行われたのがとてもよかったと感じました。

北谷小が目指すのは、「生きて働く国語の力」を身に付けさせる国語の授業です。説明文の構成や順序を表す言葉、筆者の主張を裏付けるわかりやすい事例などは他教科や総合的な学習、または作文等でも大いに役立ちます。そうした、国語で習得した知識・技能を使う場面を意図的に設け、「あ、これ、国語でやった。」「あー、国語でやっといてよかった。」と思ってもらうことに大きなねらいがあります。そうすることで、国語学習への意欲が高まり、同時に学力が向上していくと考えます。学んだことを実際に生活に生かすことが肝要です。カラオケは人が歌っているのを聞いただけでは曲を覚えないけれど、自分で歌うと覚える、というあれですね(笑)。

今日の授業は、子供たちのがんばりを支えるのに十分な魅力ある授業でした。それは、両方の授業の指導者が忙しい時間の合間を縫って丁寧に教材研究をして、今日に臨んだことがとても大きい。よい授業には、手間暇と創意工夫が必要なのです。

今後も、こうした授業を続け、子供たちが少しでも国語が好きになってほしいと思います。2年生、6年生、よくがんばりました。

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

一日中雨の降りしきる空模様になりました。そんな中でしたが、1学期授業参観を行いました。一部ですが、授業の様子をお届けします。

1年生は国語「はをへをつかおう」。発表や作業がしっかりできました。

2年生は国語「同じ部分をもつ漢字」と「3けたの数」。おー、いつもより姿勢がよい!おうちの方にいいところをみせたくて、がんばりました。

3年生は図工「光サンドイッチ」。昨日までつくった立体作品に、おうちの方と一緒に飾りを付け、きれいに仕上げました。保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生は算数「小数のしくみ」。どちらの学級も、集中してがんばりました。おうちの人にがんばる姿をお見せできましたね。

5年生は林間学校説明会。ご参加くださった保護者の皆様、ありがとうございました。林間学校の準備を宜しくお願いいたします。

6年生は社会科と道徳。落ち着いて学習に打ち込む姿をおみせできました。

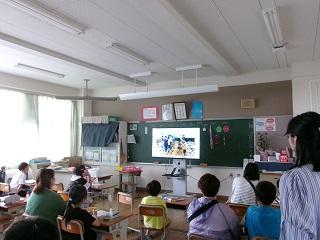

少人数学級は「七夕祭りの準備をしよう」。思い出のビデオを楽しく鑑賞できました。

一学期、「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」の三つからなる「たくましく生きる力」を全校を挙げて育ててまいりました。今日は、一学期のその成果の一部をお見せできたと思います。もし、お子さんが落ち着いて授業を受けられていたのなら「おちつく力」、学習のめあてに向かって集中できていたのなら「やりぬく力」、協働作業でがんばっていたのなら「つながる力」が伸びています。でも、それらの力は目に見えて急激に伸びるものではありません。ほんの少しの小さな変化にすぎません。それらを見落とさないのが、大人の眼力です。北谷小ではそれを「非認知能力レンズ」と呼んで、見逃さないようにしています。

今日のお子さんの授業でのがんばりをご家庭で評価していただけたのなら、それはお子さんの成功体験となり、力の伸長につながります。ご家庭でのお声掛けをいただければ幸甚です。

本日はご来校くださり、大変ありがとうございました。

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

蒸し暑いのは相変わらずですが、昨日より幾分最高気温が下がったのはありがたかったです。暑いと、子供たちも不安定になります。そんなとき大切なのは、十分な睡眠時間です。変わらず、ご配意くださるようお願いします。

3年生が「光サンドイッチ」づくりに取り組んでいます。台紙の上にカットした段ボールを組み合わせながら、イメージを広げ立体をつくっていきます。これが面白くて、子供たちはいろいろなモチーフを考え、試行錯誤しながら接着をしていきました。ハートマーク、星、果物、ペット・・・。今日は、土台づくり。そして基本形が完成したら、セロファン等で飾りを付けていきます。

教室を回っていくと、「校長先生、みて、みてー!」「上手にできたー!」と目を輝かせる子供をみると、こっちもとてもうれしくなります。子供たちの想像力は、本当に素晴らしいと感じます。

今日の作業は、みんなちょっと急ぎ気味でした。それもそのはず、明日は授業参観で、保護者の皆様と一緒に飾り付けを行います。その準備をしたくて、みな一生懸命でした。

明日はいよいよ、授業参観。子供たちもみな、保護者の皆様のお越しをお待ちしています。ご多用かとは思いますが、宜しくお願いいたします。

3年生 マット運動

3年生 マット運動

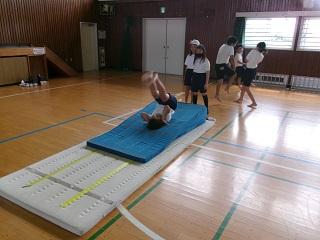

昨日に引き続き、蒸し暑い日になりました。校内巡視をしていると、3年生が体育で一生懸命マット運動に打ち込んでいました。開脚前転、開脚後転、壁倒立等の練習を目を輝かせて取り組んでいました。技ができるようになると、うれしくて「やったー!」と叫んだ子がたくさんいて、こちらもうれしくなりました。

子供たちのがんばりも素晴らしかったのですが、それを支えていたのは場の工夫だと感じました。いろいろな段階に合わせた場が工夫してあり、練習がとてもスムーズでした。先生の指示も的確で、みんながのびのびと練習していました。

担任の坂本先生は、今年度も体育主任を務め、体育の授業研究に余念がありません。そうした日ごろの熱心な姿勢が授業に生きたのだと思います。教材研究が行き届いた授業は、子供にとって楽しいのです。

教員は誰でも、「いい授業をして、子供たちを喜ばせたい」と願っています。教材研究の時間を十分確保して、わかる楽しい授業をして、子供たちを伸ばしたいと思っています。国の方針が変わり、教職員の数が増え、多忙さが解消されて子供たちが喜ぶ授業づくりや、成績の整理や作品の朱書きに十分時間をかけられる日が来ることを心から待ち望んでいます。

今日のマットの授業は、先生の熱意と子供たちのがんばりが一体となった、素晴らしい授業でした。

みてみて!上手に描けたよー!

みてみて!上手に描けたよー!

今日もとても暑い一日でしたが、幸い熱中症指数は危険にまで達しなかったので、気を付けながら体育や昼休みの遊びを行いました。

校内巡視をしていると、1年生が水彩画「すいすいぐるーり」の絵を整理しているところでした。私が様子をみていると子供たちが「校長先生!みてみてー!!」と満面の笑顔で絵をみせてくれました。きれい!かわいい!すてき!また、1年生の話題で申し訳ありません。でも、子供たちのこの純粋な表情をみていただきたかったのです。

子供たちにとって、絵を描くことはこんなにも楽しいことなのです。今、2年生でザリガニの絵を指導していますが、一人一人、絵を描くことを楽しんでほしいという想いで教えています。そう、創作は楽しい、学ぶことは楽しい、上達することは喜びなのです。1年生の笑顔をみていて、改めてそれを感じました。

子供たちが一生懸命描いた絵は、廊下に掲示しています。28日(金)、授業参観の折にご覧いただき、その一生懸命さを称賛していただければと思います。絵にうまい、へたなどありません。画用紙には、その子の純粋な想いが描かれているだけですから。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード