学校ブログ

3月朝会と1年生雪遊び

3月朝会と1年生雪遊び

はやいもので、3学期も最後の月、3月に入りました。6年度最後の全校朝会を行いました。

はじめに、計画・代表委員が「正しい言葉遣い」について発表しました。3学期に2回、普段から正しい言葉遣いをしているか意識調査して、その大切さを呼びかけてくれました。

本校の生徒指導の基本は「時を守り、場を清め、礼を正す」です。そのうちの「礼を正す」については、あいさつや返事、正しい言葉遣いが基本です。「親しき中にも礼儀あり」という言葉の通り、いつも相手の心を大切にする言葉遣いができていれば良好な人間系の構築につながるからです。その指導に、計画・代表委員という子供たちの代表が加わってくれたことはとても意義が大きいと思います。計画・代表委員の皆さん、がんばってくれてありがとう。

校長講話では、二つのことわざを覚えてるよう伝えました。「有終の美を飾ろう」と「立つ鳥跡を濁さず」です。3月の話として、真新しさはありません。しかし、この二つはとても大事だと思います。今週に行う予定のなわとび記録会で力を合わせて最高記録を出す。6年生を送る会で、最高の発表をする。1年間のまとめの漢字テストで、これまでの練習成果を生かして100点をとる。どれも、素晴らしい「有終の美」です。最後まであきらめず、粘り強く、最高の成果を出そう、と伝えました。

もう一つの「立つ鳥跡を濁さず」では、忘れられないエピソードがあります。2022年のカタール・ワールドカップでの出来事です。ドイツ・スペインといった強豪国に競り勝ち、念願の決勝トーナメントに進出した日本チームは、悲願のベスト8を目指して本番に臨みました。しかし、PK戦の末、惜しくもクロアチアに敗れます。選手も、応援サポーターも涙を流して悔しがりました。しかし、選手も、サポーターも、ロッカールームやスタンドをきれいに掃除してカタールを後にしたのです。「日本人選手やサポーターは、試合に惜敗したのに、いつも通りロッカールームやスタンドを美しく清掃して立ち去った。」このことは世界中のメディアが報じ、日本人の姿勢と美徳を称賛しました。けれど、私たち日本人にとって、「使う前より、きれいにして返す」のは当たり前の行為ではないでしょうか。

子供たちには「皆さんが使っている机やロッカー、教室は借りているものです。借りたものは、きれいにして返すのが当たり前です。3月は特に、心を込めて掃除をしてください。そして、教室も机もきれいにして、来年度教室に入ってくる人たちに渡してください。」

「有終の美を飾ろう。」「立つ鳥跡を濁さず。」どちらも当たり前のことです。でも、その当たり前を心を込めて行う子供たちを育てたいと思います。

さて、こちらは5時間目に生活科「冬をたのしもう」で雪の中で遊ぶ1年生の様子です。楽しそうに遊ぶ子が多かったのですが、中には「寒い、寒い」を眉を顰める子もいました。子供は風の子…と思いたいものですが、時代が変わっています。おそらく、今の1年生は物心ついたころコロナ禍でステイホームが徹底されていた時期だったと思います。

それでも、雪が降る外の寒さを感じて、これこそ本来の冬ということを感じて環境保護に携わる姿勢を身に付けさせることが大切なのだと思います。自然と豊かに触れ合うこと。成長に欠かせない経験だと思います。

6年生を送る会の練習 進んでいます

6年生を送る会の練習 進んでいます

今日で2月も終わり。校庭の梅の木に咲いた梅の花も、冬の終わりを告げているかのようです。

各学年で、「6年生を送る会」の練習が進んでいます。教室で一生懸命掲示物をつくっている3年生。

体育館で、全体リハーサルに余念がありません。タイミングを合わせて、せーの!

その一方で6年生も、送る会、そして卒業式の練習を進めています。片野先生が、行事に挑む上での心構えを伝える講話を、静かに聞いていました。

いよいよ来週3月7日が本番です。各学年とも、6年生を喜ばせたいと一生懸命準備しています。その6年生も、去年は卒業生たちのためにがんばって準備をしていました。時の流れのはやさと、受け継がれていく姿勢に、季節の移り変わりを感じずにはいられません。

3月7日の「6年生を送る会」、よい思い出にするためにみんなで力を合わせて成功させましょう!

かがやきタイム 「ありがとうの会」

かがやきタイム 「ありがとうの会」

北谷小では、異年齢集団活動の「かがやきタイム」を定期的に行って、子供たちの望ましい人間関係の育成につなげています。今日は、これまで1年間お世話になった6年生に感謝の気持ちを表す最後の活動になりました。1~4年生を5年生がリードしてくれました。

5年生が司会進行を務めます。「はじめに、1年生の皆さんは6年生にお礼のお手紙を渡してください。」

1年生「今まで、ありがとうございました!」

さあ、この後は6年生と一緒に遊びましょう。じゃんけんゲーム、いきまーす!

こちらのグループは、じゃんけん列車が盛り上がっていました。

爆弾ゲームも、6年生とやると楽しい!

5年生ががんばって、みんなをよく盛り上げてくれました!

楽しかったでーす!イェイ!

この1年間、6年生は担任の指導を受け、下学年をまとめ、喜ばせるための活動に一生懸命取り組んできました。それを今、5年生が引き継ぎ、今日の「ありがとうの会」をよくまとめてくれました。5年生のがんばりに、期待がもてました。来年度、6年生の志を引き継いで、立派に務め上げてくれることでしょう。

心のドミノは、ずっと受け継がれていきます。そこから子供たちの「つながる心」が育っていくのです。日本の学校教育の素晴らしいところだと思います。5年生、よくがんばりました!ありがとう!

業間休み 長なわ練習 がんばってます!

業間休み 長なわ練習 がんばってます!

先週予定していた長なわ練習を、本日業間休みに行いました。今日の日中は暖かくて、風も少なくとてもよいコンディションでした。(長なわは、風に弱いのです!)一生懸命練習に打ち込む子供たちの様子をお届けします。

さあ、始めるぞ!

なわをよくみて、タイミングを合わせて!

よく跳べたね!その調子で!

低学年児童も、なわを怖がらずがんばっています!

はい、はい!いいよ、その調子!どんどん、リズムに乗ってきました。

ナイスジャンプ!回数を重ねるごとに、上手になるね!

もうすぐタイムアップだ、ラストスパート!

最後まで、やり抜きました!

記録が上がって、歓声を上げる学年も多かったです。よくがんばりました!感心することに、休み時間自主的に練習している学年も多くあります。本番は3月5日、さらに記録を伸ばすよう、がんばろう!

6年生を送る会の準備

6年生を送る会の準備

本当にはやいもので、2月も今週で終わり。土曜日からは、3月に入ります。北谷小では各学年が3月7日(金)の「6年生を送る会」に向け、学年の出し物などの準備を行っています。

5時間目は、低学年が体育館で練習に励んでいました。内容については、まだお楽しみです。

最後の礼も念入りに!6年生や会場から、拍手をたくさんもらうことを想定して、丁寧に礼!

6年生も低学年のとき、お世話になった卒業生に感謝の気持ちを出し物に込めてプレゼントしていました。今度は、それを受け取る番です。楽しみにしてほしいと思います。こうして、北谷小ではぐくまれた真心が受け継がれていきます。

本校で大切にしている「つながる心」。それは授業ではなく、行事のような実体験から培われることが多いものです。子供たちには「6送会」を通して、心の交流の温かさを経験してほしいと思います。

2月も最後まで、がんばりましょう。

子供たちの遊びを支えてくださる用務員さん

子供たちの遊びを支えてくださる用務員さん

休み時間、子供たちが夢中になって遊ぶ校庭の遊具。大切な遊具も、経年劣化が出ることは避けられません。そこで、錆止め等の処理がとても大切になります。用務員の山崎さんが、時間と手間暇をかけ、雲梯と鉄棒をきれいに塗りなおしてくださいました。

今回のテーマは「白」。敢えて、シンプルな白にこだわったとのことです。理由は、シンプルな色だからこそ、きれいに輝いてみえるのでは、という考えからです。実際、白はすごくよく映えて、子供たちからも「きれいになった!」という歓声があがりました。

校庭の遊具は、子供たちにとって欠かせない設備です。それを大切に守ってくださる山崎さんは、北谷小の遊びを支えてくださる「縁の下の力持ち」です!

学力向上支援員の先生 子供たちを支援する温かな手

学力向上支援員の先生 子供たちを支援する温かな手

本日は、ふれあいデーです。教職員の勤務時間の適正化のために、お電話での対応を午後5時までとさせていただきます。ご了承ください。

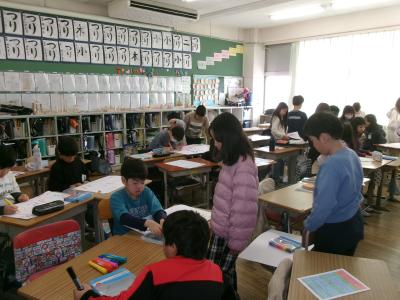

1年生が、自分の考えをまとめ、相手に伝える、という学習を行っていました。自分の言葉が相手にとってわかりやすいかどうかを、実際に伝えてみる学習です。担任の先生は、こまめに子供たちの支援を行います。それを手伝ってくださるのが学力向上支援員の先生です。

「よくできたね。聞きやすかったよ。」

「まだ、時間は大丈夫だよ。しっかりまとめてね。」

「すごいね。相手の子も、よくわかったようだね。がんばったね。」

こうした支援員の先生の存在が、担任にとって、そして子供たちにとって、どれほど心強いかわかりません。学力向上支援員は吉川市の支援策の一つで、学校にとって本当にありがたい制度です。

支援員の先生方は子供たちの成長を、わが子のことのように喜んでくださいます。「子供たちの笑顔に、パワーをもらいました。」そんな頼もしい言葉を口にしてくださいます。子供たちの成長は、教育現場で得られる掛け替えのない喜びの一つです。

先日も、すでに一部の大企業が有望な人材の獲得のために、新入社員の給与面での待遇などに積極的に乗り出しているとの報道がありました。教員採用試験の倍率が年々低下し、歯止めがかからない状況が続いているようです。残念ながら、日本全体の教職員の処遇改善には、まだまだ時間がかかりそうです。

それでも、学力向上支援員制度などで学校にきてくださる先生がいらっしゃるのは本当にありがたいことです。教育は、人なり。教師こそ、最大の教育環境である。先人が伝えてきた言葉です。今後もこのような制度が充実し、多くの人材が教育現場にかかわってくれることを、望む今日このごろです。

級友を称賛 それが最高学年

級友を称賛 それが最高学年

昼休みの長縄練習をレポートしようと思っていましたが強風のため中止になりました。5時間目、6年生の体育館体育におじゃましました。

さあ、今日は長縄と跳び箱です。始めましょう!

長縄で、記録の向上目指して、練習開始!

もう少し、もう少し!あきらめないで、協力!

最高記録が出ました!やったあ!先生の周りに集まって喜びを共有しました!

さあ、次は跳び箱の練習です。まずは慣らしの運動で、跳び箱に手を着いて、腰を上げましょう!

リズムよく、跳んでいきます!

感心したのは、長縄にせよ、跳び箱にせよ、つっかえたり、着地を失敗した子がいても、だれ一人責めようとせず、励ましの声を送っていたことです。跳び箱を跳べなかった子がいても、「挑戦ナイス!」と称賛がおくられました。

長縄が苦手でいい。跳び箱で跳べる段数が低くてもいい。大切なことは、挑戦をやめないこと、あきらめないこと。そして、「苦手は誰にでもある。責めることじゃない」「自分だって、できないことを言われるとつらい。自分がいわれて嫌なことは、相手にも言わない。」そうした思いを共有することです。子供たちはそれを、学級で学んでいきます。さすが6年生、そうした雰囲気の中で、活気ある授業が展開されていました。

子供たちが長縄や跳び箱で学ぶことは、身体能力だけではないのです。生きていく上で大切なことを、体育の授業からも子供たちは学んでいきます。それは決して、SNSに慣れるだけでは獲得できない、生きていく上で必要な力なのです。

寒いけれど元気に外遊び!

寒いけれど元気に外遊び!

昨日の暖かさとは対照的に、冷たい風が吹く天気になりました。

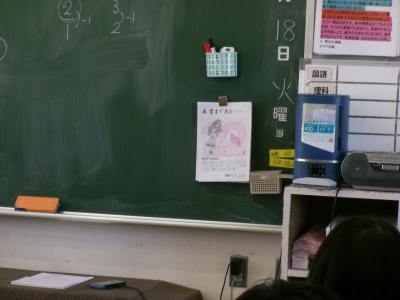

6年生の教室をのぞくと、算数の問題に真剣に取り組んでいる子供たちの姿がありました。黒板には、「カウントダウンカレンダー」が掲示してありました。

カレンダーには「卒業まであと22日。6年生、最後まで最高に楽しもう!」のメッセージが記してありました。子供たちも、小学校で学ぶ時間がわずかになっていることを実感して、今しかできないことをよくわかっているようです。それが大切だと思います。

1年生の教室がにぎやかなのでいってみると、生活科でかるた遊びが終わったあとでした。盛り上がっていました。昔はお正月ならどのおうちでもやっていたかるたも、今はめったに遊ばなくなったのではないでしょうか。でも、子供たちは大いに喜んでいました。伝統的な遊びに触れさせることは、やはり意義ある営みだと思います。

先日も学校だよりにドッジボールのことを書きましたが、今日の寒さの中でも子供たちはドッジボールで楽しんでいました。

そんな寒い中でしたが、縄跳びやドッジボールで、子供たちと遊んでいる先生の姿を見かけました。

教職員の長時間労働が依然として問題となっています。でも、冷たい北風が吹く中でも、休み時間先生と一緒に楽しそうに遊ぶ子供たちの姿は、私には貴く、美しくみえます。働き方改革とのバランスをとりながら、見守っていきたいと思います。

昨日のホームページにも書きましたが、休み時間楽しく体を動かすことには、子供の成長にとって計り知れない価値がありますから。

体を動かすことの大切さ 小野先生の栄養指導

体を動かすことの大切さ 小野先生の栄養指導

2月とは思えない暖かさですね。でも明日からはまた寒くなるとか。まさに「三寒四温」の季節です。

図工室をのぞくと、三年生が木材を使った立体作品づくりに夢中になっていました。「これ、秘密基地なんだ。ここから入って、この階段を上ると秘密の部屋にいくんだ!」「これ、ロボット!大きいんだ!」「住みたいおうちです。ここにソファーとテーブルがあって…。」どれも素晴らしい発想で、みんな想像力を働かせながら、夢の形をつくり上げていきました。子供たちの想像力は実に大したものです。そして、その力を存分に発揮できる図工の時間は本当に楽しい。作品の仕上がりを楽しみにしています!

栄養教諭の小野先生が、4年生に食育指導をしてくださいました。今日のテーマは、「体をよりよく成長させよう」。運動の大切さを伝える授業です。

「運動することで、筋肉、骨に刺激が伝わり、成長を助けます。運動は、よりよい成長のために本当に大切なものです。」

「大切なことは、1日30分間、運動することです!皆さん、どうですか?」「30分なんて、楽勝!」「サッカー習ってるから、もっと動いてる!」頼もしい回答が続きました。

運動ほど、子供たちにとって大切な営みはありません。え?学力を伸ばすことの方が、もっと大切では、とおっしゃる?いえいえ、運動は、学力向上にも大きな役割を果たします。

「スマホ脳」で有名なスゥエーデンの脳学者アンデシュ・ハンセンは、有酸素運動をすることで、脳の血流が活性化し、認知能力が向上すると説明しています。すなわち、学力が向上するのです。スマートフォン等のSNSに長時間夢中になると、学力が低下することが明らかになっています。その解消に最も有効な方法が「運動」というわけです。

「文武両道」という言葉がありますが、現代においても一流のビジネスマンや学者ほど筋トレやスポーツの習慣を欠かさないといいます。アップルの創始者スティーブ・ジョブスも、新しいアイディアを創造するために散歩をしまくって体を動かしたといいます。北谷小も休み時間の外遊びを将来していて、教職員もよく、休み時間子供たちと体を動かしています。健やかな成長のために、大切な取り組みだと思っています。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード