学校ブログ

応援団練習

応援団練習

明日は運動会です。応援団は最後の練習を行いました。今、雨が

振り出していて、校庭には水たまりがあります。明日の朝の校庭

はいったいどのような状態でしょうか。

1年生図工

1年生図工

10月30日(木)1年生は3クラスとも図工の学習をしていました。「つくって へんしん」という題材です。

ハロウィンの時期でもあるので、子供たちは大変楽しく活動していました。作ったものを身につけて、お互いに

見せあいっこをしていました。

少人数算数研究授業

少人数算数研究授業

10月30日(木)、少人数のクラスで研究授業がありました。算数の学習をしました。子供たちは

自分にあった課題に取り組みました。よくがんばりました。

3年生算数

3年生算数

今日の3時間目に3年生のクラスで算数の研究授業がありました。4分の1とは、4等分したうちの1つ分という

ことを確認したうえで、4分の1は÷4で求められることを学習しました。テープ図を書いて、目で見てわかりや

すいように説明を書いていました。

いもほり

いもほり

今日は、少人数学級でいもほりをしました。大きいさつまいもがいくつも出てきて、驚きながら、途中で割れない

ように丁寧に掘りました。全員が一度にやらず、この時間にいなかった友達の分は掘らずに残してあります。

運動会係活動➁

運動会係活動➁

今日の6時間目は2回目の運動会係活動がありました。土曜日の本番に向けて、各係とも準備がんばっていました。

6年生のみなさん、当日よろしくお願いします。

就学時健康診断

就学時健康診断

今日の午後は、令和8年度に入学予定児童の就学時健康診断がありました。

3年生理科

3年生理科

3年生が理科の学習をしていました。この土日は天気が良くなかったのですが、今日は晴れ間がありました。3年

生は、その晴れ間を利用して、鏡を使って光の実験をしていました。

1・2年生運動会練習

1・2年生運動会練習

校庭で1・2年生が運動会の練習をしていました。遠くから見ていたのですが、ポンポンが目を引

きます。当日、どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。

修学旅行⑨

修学旅行⑨

学校で到着式を行い、2日間の修学旅行が無事終わりました。

6年生は最上級生として次は運動会で力を発揮します。

修学旅行⑧

修学旅行⑧

芦ノ湖では遊覧船に乗りました。風が冷たかったです。また、

箱根の関所を見学しました。

修学旅行⑦

修学旅行⑦

ロープウェイに乗りました。大涌谷の見学です。

修学旅行⑥

修学旅行⑥

おはようございます。朝のしたくを始めました。

修学旅行⑤

修学旅行⑤

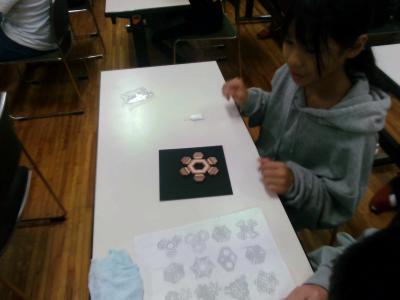

夕食のあとは、寄木細工体験をしました。素敵な作品ができま

した。

修学旅行④

修学旅行④

おいしく夕食をいただきました。

修学旅行③

修学旅行③

雨の中、グループ活動がんばりました。江の島駐車場に到着しました。

修学旅行②

修学旅行②

雨の小町通り、買い物をしています。雨ですが、とても混んでいます。

修学旅行①

修学旅行①

外は雨です、出発式は体育館で行いました。いってきます。

1年生音楽

1年生音楽

今日の5時間目、教室等の方から素敵な音楽が聞こえてきました。行ってみると1年生の音楽の授業でした。そし

て、3クラスとも音楽でした。3クラスとも鍵盤ハーモニカをふいていました。とっても上手にふけるようになり

ましたね。

3・4年生運動会練習

3・4年生運動会練習

今日の6時間目に3・4年生は運動会の練習をしていました。

集団で歩き、交差する動きをしていました。どんな動きができあ

がるのか、楽しみです。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード