学校ブログ

クラブ見学

クラブ見学

今日は2回目のクラブ見学がありました。室内で活動している科学クラブ、アンサンブルクラブ、レ

クリエーションクラブ、アートクラブに3年生が活動の様子を見に行きました。ゲームに参加させて

くれたクラブもありました。3年生の皆さんは、来年のクラブが楽しみですね。

年長児のみなさん、北谷小へようこそ

年長児のみなさん、北谷小へようこそ

今日は、保育所、保育園、幼稚園の年長さんが北谷小に来てくれました。吉川幼稚園、青葉保育園、

エンゼル保育園、吉川市立第二保育所の年長児さんたちです。体育館では、1年生が学校生活を紹

介したり、校歌を聞かせたりしました。教室では、タブレットを見せたり、1年生の支度をさせて

あげたりしました。1年生は、お兄さん、お姉さんとしてがんばっていました。

4年生体育(ベースボール型ゲーム)

4年生体育(ベースボール型ゲーム)

今日の1時間目、校庭から元気な声が聞こえてきました。見に行くと、4年生が体育の授業をして

いました。ベースボール型ゲームの授業でした。打って、走って、周りからは歓声が上がって、と

ても楽しそうでした。寒い中でしたが、よくがんばっていました。

読み聞かせ

読み聞かせ

今日の朝の活動は、読み聞かせがありました。お話を聞いたのは、2年生と5年生です。おはなし

日和さん、ありがとうございました。

授業参観

授業参観

今日の5時間目は、全クラスで授業参観がありました。6年生は体育館で行い、他の学年学級は教

室で行いました。これまで調べてきたことをまとめ、発表したり、この1年間でできるようになっ

たことを発表したりしていました。たくさんの保護者の方に来ていただきました。ありがとうござ

いました。

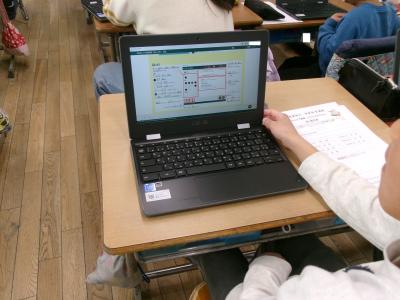

4年生CBT体験

4年生CBT体験

今日は、4年生の2クラスでCBT体験がありました。来年度の埼玉県学力学習調査の練習です。今

年度、一度行っているので、スムーズにできていました。来年の学力調査がんばりましょう。

5・6年生英語

5・6年生英語

今日は、5・6年生の英語の学習がありました。オンラインブレンディッド授業で、子供たちはオ

ンラインでつながったALTの先生方と英会話を楽しみました。午前中が6年生、午後が5年生でし

た。

3年生道徳

3年生道徳

今日の1時間目に3年生のクラスで道徳の研究授業がありました。「心にひびくかねの音」という

題材でした。間違っていると感じる物事を見過ごさず、よいと思うことを進んで行うための判断力

を育てる学習です。子供たちは普段の自分の行動から、周りに流されないで、よいと思うことを行

いたいと考えていました。

梅の花を見つける

梅の花を見つける

校庭が何やらにぎやかだったので、行ってみると、1年生が梅の花を見つけ、喜んでいました。学校

の梅はつぼみが色づいていたのですが、今日、咲いていることを1年生が発見しました。先生からは

「桜よりも早く、春を告げる花ですよ、梅は」という話がありました。

第3回学校運営協議会

第3回学校運営協議会

今日は、第3回学校運営協議会がありました。学校からは2、3

学期の学校の取り組みと学校自己評価の説明をしました。委員の

皆様からは学校を応援してくださる温かい、励ましの言葉をいた

だきました。委員の皆様、ありがとうございました。

朝の読み聞かせ

朝の読み聞かせ

今日の朝の活動では、読み聞かせがありました。3、4年生が教室でお話を聞きました。おはなし

日和のみなさま、ありがとうございました。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日の昼休みはかがやきタイムがありました。全ての子供たちがグループに分かれてたて割遊びに

参加しました。今日からグループの活動は5年生が中心になって進めます。今日の6年生はいち班

員として楽しむことができました。6年生、1年間お疲れさまでした。5年生、よろしくお願いし

ます。

クラブ見学

クラブ見学

今日のクラブの時間は、3年生のクラブ見学がありました。バスケットボールクラブ、卓球クラブ、

バトンクラブ、サッカークラブを見学しました。クラブの活動内容の説明を聞いたり、やり方を教

わったり、一緒に活動したりして楽しみました。次回のクラブ見学も楽しみです。

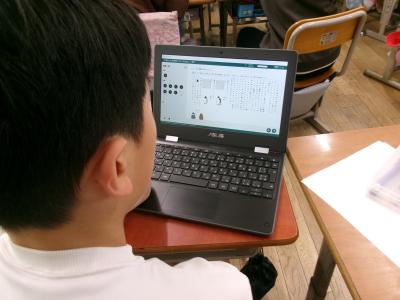

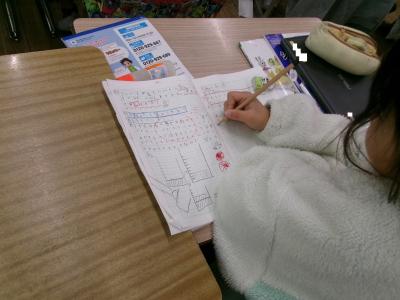

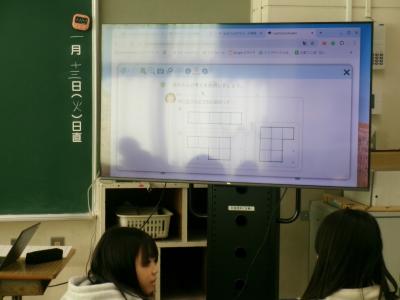

3年生CBT体験

3年生CBT体験

3年生は、4年生になる4月に埼玉県学力学習状況調査を初めて受けます。紙のテストではなく、タ

ブレット等を使用して答えるテストです。3年生は、そのテストを受けるために入力の仕方などを体

験しました。慣れるまで時間がかかりそうです。

2年生図工

2年生図工

2年生が体育館で図工の学習をしていました。「どんどんかわるよ新聞紙」という題材です。子供

たちは新聞紙をちぎったり、丸めたり、ねじったり、いろいろ試していました。体育館には新聞紙

がたくさん落ちていました。お家ではなかなかここまで散らかせませんね。子供たちはとっても楽

しそうでした。

2月の全校朝会

2月の全校朝会

今日の朝の活動は2月の全校朝会でした。2月の

生活目標について担当から話がありました。廊下

や階段の歩き方、気を付けましょう。

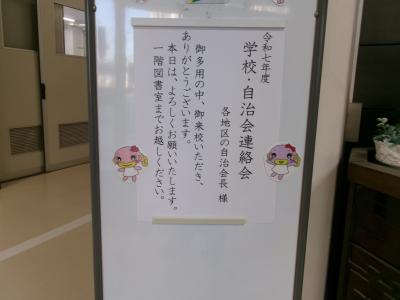

自治会長連絡会

自治会長連絡会

今日は第2回自治会長連絡会がありました。自治会

長のみなさまにお越しいただきました。2・3学期

の教育活動について報告させていただきました。

また、児童のあいさつについてご意見等をいただき

ました。

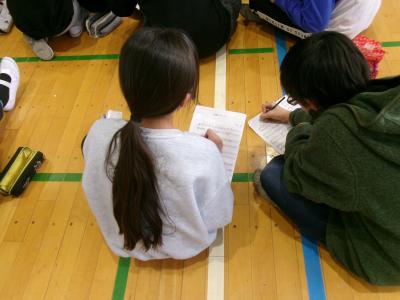

6年生音楽

6年生音楽

今日の6時間目、体育館で6年生3クラスの合同音楽の授業がありました。卒業式で歌う歌の学習

です。子供たちは楽譜に注意することや歌い方などをメモしていました。

長なわとび

長なわとび

今日の朝活動の北谷タイムは運動でした。クラスごとに分かれて長なわとびに取り組み中です。1

年生も上手に跳べるようになってきました。6年生はとっても上手です。

入学説明会

入学説明会

1月23日(金)の午前中、体育館で入学説明会がありました。準備していただくお願いをいたし

ました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

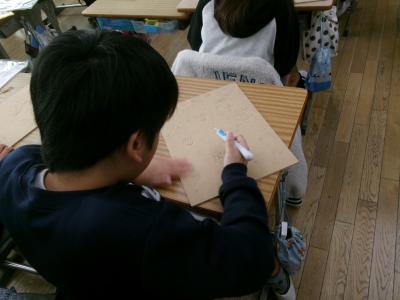

3年生支援籍学習

3年生支援籍学習

1月22日(木)1時間目に支援籍学習が3年生のクラスでありました。特別支援学校のお友達と

一緒に図工の学習をしていました。手だけで描くというもので、子供たちは手に筆で絵の具をたっ

ぷりと塗って、組み合わせを考えながら、手形を付けていました。

4年生音楽

4年生音楽

音楽室に近づくと「さ~く~ら~、さ~く~ら~」と聞こえてきました。中に入ってみると、4年生

が音楽の授業をしていました。グループに分かれて琴をひいていました。順番に楽しく、琴をひいて

いました。

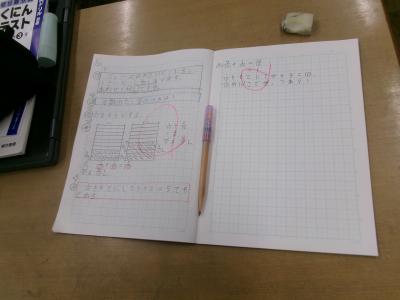

3年算数

3年算数

3年生は算数の学習をしていました。2クラスの学年ですが、3つのグループに分かれて学習してい

ます。分数のたし算を学習していました。もとにする分数があることや分子だけたすとよいことなど

を学習しました。ノートに学習内容をきちんと書いている子が多くいました。

長なわとび

長なわとび

今日の北谷タイムは朝運動でした。しばらくの間、朝運動では長なわとびに取り組みます。各クラス

2つのグループに分かれて跳んでいました。苦手な子もいますが、みんなで協力してがんばりましょ

う。

あいさつ運動再び

あいさつ運動再び

2学期に取り組んだあいさつ運動を3学期も取り組むことになりました。3学期は全クラスが取り組

みます。6年生からスタートしました。今朝はとても冷え込んでいましたが、校門では元気なあいさ

つが聞こえました。

5年生読み聞かせ

5年生読み聞かせ

今日の朝の活動は読み聞かせがありました。お話を聞いたのは5年生です。大型紙芝居と大型絵本の

読み聞かせでした。おはなし日和の皆様、今日もありがとうございました。

1年生たこあげ➁

1年生たこあげ➁

今日の3時間目、4時間目は1年生のたこあげがありました。昨日、やっていなかった2つのクラス

が、あげていました。昨日より風が穏やかだったので、今日は走っていないとたこがあがりません。

子供たちは楽しそうに走ってたこをあげていました。短めの糸だったので友達のたことからまること

はありませんでした。

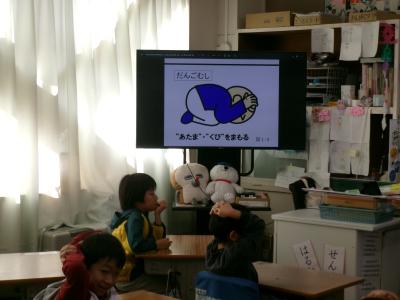

避難訓練

避難訓練

今日の2時間目は避難訓練でした。竜巻を想定しての訓練です。時間の前半は、シェルターのつく

り方や身の守り方などを学習しました。後半は、訓練の放送に合わせて、各クラスでシェルターを

つくり、身を守りました。

1年生たこあげ

1年生たこあげ

今日の3時間目、1年生は生活科の学習をしていました。教室で思い思いの絵を描いたたこをあげて

いました。風があったので子供たちのたこはよく上がっていました。ただ、少し風が強くなった時に

友達のたこと絡まってしまいました。糸がどうしてもほどけなくて、切って直したものもあります。

風のおかげでよくあがっていたので、子供たちはとても満足していました。

作品展の見学

作品展の見学

今日の午前中、少人数学級の子供たちは校外学習に行きました。始めにおあしすに展示されている

市内特別支援学級児童生徒の作品を見に行きました。自分たちの作品が展示されていますし、他校

の友達の作品も見ることができました。次にコモディイイダで買い物の学習をしました。持ってき

た金額で買えるように、よく考えて品物を選びました。楽しい校外学習でした。

北谷タイム(運動)

北谷タイム(運動)

水曜日の北谷タイムは運動の時間です。三学期一回目でした。朝の時間は風もなく、天気に恵まれ

ました。みんな元気に走りました。

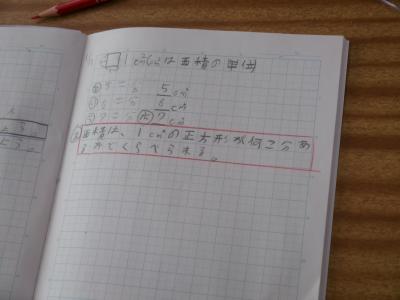

4年生算数

4年生算数

4年生は算数の学習をしていました。少人数クラスに分かれて面積の学習です。1㎠をもとにして、広さを比べる

学習をしているところでした。

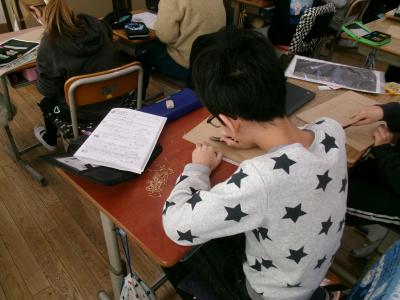

3年生図工

3年生図工

今日は、3年生が図工の学習をしていました。図工室で版画の学習です。インクを混ぜ、いろいろ

な色を作っていました。バレンでしっかりとこすって、作品を作っていました。

6年生競書会

6年生競書会

今日の3・4時間目は6年生の書き初め競書会でした。体育館で行いました。小学校生活最後の

競書会です。がんばっていました。

5年生競書会

5年生競書会

今日の1・2時間目は5年生の書き初め競書会がありました。体育館で行いました。集中して書い

ている5年生です。

今日から3学期

今日から3学期

3学期がスタートしました。1時間目に体育館で始業式をしました。3年生の代表児童が3学期の

決意を述べました。校歌も元気よく歌いました。今月の生活目標の話があり、計画委員会の児童が

あいさつについての話をしました。明日の朝からまた、元気にあいさつをしましょう。

2学期最終日

2学期最終日

今日は2学期最終日でした。体育館で終業式を行いました。5年生の代表児童が自分の思いを上手

に発表しました。校歌を元気よく歌いました。また、楽しい冬休みを過ごすために2人の先生から

お話がありました。式の後、各教室で通知表が渡されました。その時、ひとり一人に声をかけなが

ら渡している様子が見られました。

1年生お楽しみ会

1年生お楽しみ会

今日の1・2時間目は、1年生の3クラスとも楽しい活動をしていました。「2学期がんばったね

会」や「2学期の思い出をつくろう会」という名前がついていました。どのクラスとも約束を守っ

て楽しく活動していました。

6年生 学年で

6年生 学年で

今日の3時間目、6年生は学年で活動していました。チャレンジカップと名付けられた活動でクラ

ス対抗で、綱引き、玉入れ、長縄跳びを行い、暮らすの団結力をさらに高めていました。

1年生図工

1年生図工

今日の1時間目、1年生は図工の学習をしていました。「スタンプぺったん」という題材です。明るい色をつかって

絵を仕上げていて、絵が鮮やかになっていきました。

1年生と6年生の交流会

1年生と6年生の交流会

今日は、1年生と6年生の交流会がありました。前回とは違う2クラスがねそれぞれ1時間ずつ

校庭で元気よく遊びました。1年生はもちろん、6年生も楽しい時間でした。

2年図工

2年図工

今日の1時間目、2年生のクラスで図工の授業がありました。友達の作品をお手本として、工夫し

ているところを先生が説明していました。子供たちは、自分の作品と見比べて、工夫できるところ

はないか、探していました。

4年図工

4年図工

今日の1時間目、4年生のクラスで図工の学習をしていました。木版画です。4年生になって、初めて授業で彫刻刀

をつかいます。彫刻刀で手を切らないように、彫刻刀を持たない手の位置に気を付けながら彫っていました。

1年生と6年生の交流会

1年生と6年生の交流会

今日の3時間目、校庭で1年生と6年生の交流会がありました。1年生も6年生も3クラスあります。

今日はそのうちのひとクラスで、後の2クラスは別の日に予定がされています。6年生がリードして、

1年生とボール遊びをしていました。1年生が楽しく遊べるよう6年生は内容もよく考えられていま

した。

あそびランド

あそびランド

今日は、1・2年生合同の生活科の学習がありました。あそびランドです。2年生がグループに分かれてお店を開

きました。1年生が楽しめるような手作りおもちゃを用意しました。1年生は、それぞれのお店を回って遊び、ス

タンプカードにハンコを押してもらいました。1年生に遊び方を教える2年生は、やっぱりお兄さんお姉さんでし

た。

3年生社会科

3年生社会科

今日の3・4時間目は3年生の社会の授業がありました。吉川消防南分署の方々が消防車で学校に

来てくれました。外では消防車の説明をしてくれました。いろいろな仕組みを教えてくれました。

室内では子供たちの質問に答えながら、消防士の1日や消防署の仕事について話してくれました。

授業の終わりごろ、消防士さん方に出動要請の連絡が入り、現場に向かわれました。やさしくニコ

ニコ話されていた方々の顔がキリッと締まる変化を見て、子供たちは消防士さん方の仕事の大変さ

を知ることができました。

5年家庭科

5年家庭科

今日の3・4時間目は5年生の調理実習がありました。昨日とは別のクラスです。ご飯をなべで炊き、煮干しでだし

をとったみそ汁を作りました。時間と火加減に気を付けて、調理していました。

元気に朝マラソン

元気に朝マラソン

今日の朝の活動は朝マラソンでした。持久走記録会は終わりましたが、体力向上のため、走ります。

市長来校

市長来校

今日は、中原市長が北谷小に来てくださいました。校門で登校してくる子供たちに「おはようござ

います、1日がんばってね。」と声をかけてくれました。子供たちも元気にあいさつを返しました。

ありがとうございました。

5年家庭科

5年家庭科

今日の3・4時間目に5年生が調理実習をしていました。ご飯とみそ汁です。ご飯はなべで炊きます。透明ガラス

のなべで、お米からご飯に変わっていく様子も観察しました。時間と火加減が上手にできた班は、ご飯がなべ底に

焦げ付かなかったです。上手でした。だし入り味噌など便利なものもありますが、実習のみそ汁は煮干しでしっか

りだしをとって作るみそ汁でした。炊き立てご飯とみそ汁はおいしかったです。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード