学校ブログ

3・4年生運動会練習

3・4年生運動会練習

今日の6時間目に3・4年生は運動会の練習をしていました。

集団で歩き、交差する動きをしていました。どんな動きができあ

がるのか、楽しみです。

5年生学級会

5年生学級会

5年生の教室では学級会をしていました。議題内容が自分たちの

クラスをさらに良いクラスにするために、でした。自分事として

いろいろな意見が出ていました。さすが5年生です。

2年生町探検のつづき

2年生町探検のつづき

2年生は、生活科の学習をしていました。先日行った町探検で、お世話になった事業所にお礼の手

紙を書いているところでした。先生に内容を見てもらっていました。楽しかった学習のお礼の気持

ちが伝わるとよいですね。

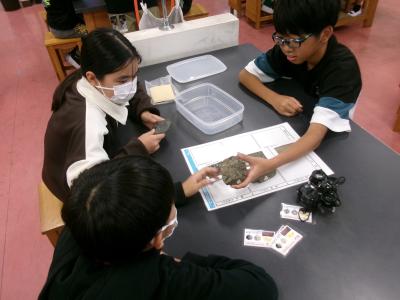

6年理科出前授業

6年理科出前授業

6年生は理科の出前授業がありました。講師は、埼玉県立自然の博物館の学芸員(地質)の方でし

た。大地のつくりと変化という単元で、地層の話を聞いたり、実際にれき岩、砂岩、泥岩を触った

りして学習をすすめました。地質の専門の方のお話が聞けて、良い学習となりました。

感謝の会

感謝の会

今日の朝の活動は、感謝の会がありました。日頃より大変お世話になっている交通指導員さん、登

校見守りボランティアさん、自治会長さん、読み聞かせおはなし日和さん、PTA総務さん、植栽

ボランティアさん、おやじ会さん、農協さんにご来校いただきました。子供たちは、お手紙、メダ

ル、歌で感謝の気持ちを伝えました。みなさま、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

北谷小フェスティバル

北谷小フェスティバル

今日は、子供たちがとても楽しみにしていた北谷小フェスティバルがありました。PTAさん主催です。子供たちは

事前にチケットを買っています。食べ物あり、ゲームコーナーありで楽しい時間を過ごしました。昔遊びのコーナー

があり、そちらは無料で楽しめました。フレンドパークさんのクッキー販売やおやじ会の揚げパンコーナーもありま

した。PTAフェスティバル委員のみなさま、企画の段階から昨日の準備、当日の片づけまで本当にお世話になりま

した。子供たちは本当に楽しく過ごしました。

高学年運動会の練習

高学年運動会の練習

今日の6時間目に5・6年生の運動会練習がありました。当日、どんな動きをするのか楽しみです。

2年生町探検

2年生町探検

今日は2年生が町探検に行きました。事前に選んだ事業所等へ行き、見学とインタビューをしてきました。とても

楽しかったようです。お忙しいところご対応いただきました事業所、公共施設、学校の皆様、大変ありがとうござ

いました。また、お手伝いくださいました2年生保護者の皆様、ありがとうございました。(見学中の写真はあり

ません。)

運動会の係活動

運動会の係活動

今日の6時間目は、運動会の係活動がありました。6年生が運動会では係活動を行います。今日は1回目でした。

それぞれの係に分かれて仕事内容を確認しました。6年生は自分の競技、演技の他に係活動があります。運動会

のためによろしくお願いします。

3年生社会科

3年生社会科

今日は3年生のクラスで社会科の研究授業がありました。3年生の社会科は吉川市について学習しており、今日は

市内のどこでどんな作物が作られているかを探し、班でまとめました。

第30回市民体育祭北谷小学校区大会

第30回市民体育祭北谷小学校区大会

今日は、北谷小学校校庭で市民体育祭がありました。各自治会のテントが校庭に張られ、地域の皆さんが集まりま

した。ニコニコと笑顔でケガ無く動くことができました。みなさん、お疲れさまでした。

図書サポート

図書サポート

今日は、PTA図書サポートがありました。本の修理ゃ整頓をしてくださいました。ありがとうございました。

(残念ながら活動している写真は撮ることができませんでした。)

4年生音楽

4年生音楽

4年生は音楽室で学習していました。歌ったり演奏したりする時間ではなく、楽器について学習していました。

先生と一緒に楽器の特徴や音色について調べていました。

5年生図工

5年生図工

5年生は図工の学習をしていました。電動のこぎりで板を切り、作品を作るようです。この

時間はどんな形に切ろうかを考えて、板に図を描いていました。切った部品を組み合わせて

素敵な作品を作ってください。

理科の学習

理科の学習

4年生は理科室で学習していました。水の3つのすがたという学習です。水のすがたを調べる実験の計画を立てて

いるところでした。実験楽しみですね。

6年生陸上大会

6年生陸上大会

今日の午前中は、関小学校で陸上大会がありました。北谷小の6年生全員で各種目に出場しました。とにかく全力

でがんばりました。

読み聞かせ

読み聞かせ

今日の朝の活動は、4年生の読み聞かせがありました。英語のパネルシアターと大型絵本の読み聞か

せでした。おはなし日和の皆様、ありがとうございました。

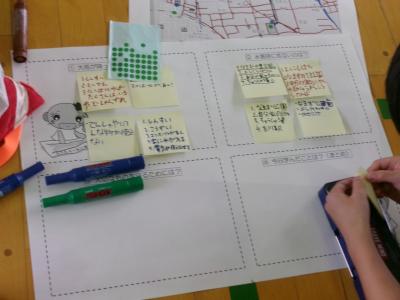

5年生減災教育

5年生減災教育

今日の3・4時間目は5年生の減災教育がありました。講師は市役所危機管理課の方々です。防災と減災の違い

というところから学習が始まりました。子供たちは学区の地図の学校と自宅、よく行く場所などをもとに水害に

あいそうな時、どのような行動をすると良いのかを考えました。水害を身近なこととして学習することができま

した。

陸上大会壮行会

陸上大会壮行会

今日の朝の活動は陸上大会壮行会でした。5年生運動委員会の児童の司会で始まりました。選手紹介があり、6

年生全員が種目ごとに紹介されました。6年生代表は決意を述べ、5年生代表は6年生にがんばってきてくださ

いと話しました。そのあと、リレーの実演を行い、児童みんなで見て応援しました(リレーを見ていて写真を撮る

のを忘れました。)6年生のみなさん、それぞれベストを尽くしましょう。全力は美なり。

3年生遠足

3年生遠足

今日は3年生の遠足がありました。鉄道博物館に行きました。出発式も到着式も子供たち司会のもと、きちんと

進められました。鉄道博物館では、グループ行動で協力して見学をすることができました。転車台の蒸気機関車

が汽笛を鳴らした時には、その音の大きさにびっくりしました。グループ行動で成長した3年生でした。

市長とランチミーティング

市長とランチミーティング

今日は、市長とランチミーティングがありました。市長と市役所職員の方が

来校されました。各クラス2名の代表6人の6年生が給食を一緒に食べ、そ

の後、吉川市のことについて話しました。教員は中に入ってお話を聞くこと

はできません、どんな話がでたのでしょうか。貴重な時間を過ごした6年生

でした。

除草作業

除草作業

北谷小学校で除草作業がありました。27日(土)は自治会会長様はじめ、地域の方が

来てくださり、草をとってくださいました。28日(日)はPTAサポートのお父さん

お母さん、そして北谷小の子供たちが草をとってくださいました。たくさんの方が来て

くださり、あっという間にきれいになりました。本当にありがとうございました。

6年生家庭科

6年生家庭科

今日は6年生が家庭科の学習をしていました。6年生はトートバッグを作っています。友達と協力してミシンを

セットし、縫っていました。出来上がりが楽しみです。

歯みがき教室

歯みがき教室

今日の午後は歯みがき教室がありました。保護者の方々にも出席していただきました。5時間目は1年生の歯みが

き教室です。6歳臼歯について学習しました。奥歯で磨きにくいことを知り、歯のみがき方を教わりました。

6時間目は5年生の歯みがき教室でした。5年生は歯肉炎、歯周病に気を付けることを知りました。虫歯にならな

くても歯周病によって歯を失ってしまうんですね。染め出しによって、どこにみがき残しがあるのかを知りました。

みがき残しの場所を知って、これからはそこにみがき残しがないように、歯みがきをしましょう。

6年マット運動

6年マット運動

3時間目に6年生体育の研究授業がありました。マット運動でした。友達と補助しあい、見合い

教え合いながら学習していました。倒立前転やとび前転に果敢に挑戦していました。ひとり一人

がめあてをもって学習していて、さすが6年生です。片づけも協力していて素晴らしかったです。

3年なまず学習

3年なまず学習

今日の1時間目は3年生のなまず学習がありました。「ますや」さんのご協力で実現しました。子供たちは予め調

べ、質問をますやさんに答えていただきました。なまずをさばくところを見せてもらったり、生きたなまずをさわ

ったりしました。最後になまずのたたきあげをいただきました。苦手な人もいたようですが、多くの子たちがおい

しいと言っていました。命をいただくことも学んだ1時間でした。「ますや」さんありがとうございました。

4年生遠足

4年生遠足

今日は4年生の遠足がありました。集合時刻は早かったのですが、みんな元気に登校してきました。出発式を行い、バ

スに乗車しました。行先は大洗水族館でした。イルカショーも見られたようで楽しい1日を過ごすことができました。

あさがおのリース

あさがおのリース

今日の1・2時間目、1年生は校庭で生活科の学習をしていました。学年合同です。今まで育ててきたあさが

おのツルを植木鉢からはずし、それを束ねてリースを作りました。途中、植木鉢の支柱からツルをはずす時や

ツルをまとめる時に友達に助けてもらいながらすすめました。あさがおの育ちは様々でしたので、リースの大

きさも様々に出来上がりました。

走り高跳び

走り高跳び

今日の1時間目、6年生は校庭で体育をしていました。今日はさわやかな気候の1日で外で運動するにはとても

良かったです。6年生なので、用具の準備・片づけとも協力してできていて、素晴らしかったです。

読み聞かせ

読み聞かせ

今日の朝の活動は読み聞かせがありました。1年生は音楽室に集まり、学年で

お話を聞きました。はらぺこあおむしの大型絵本のお話を聞くときは、知って

いる子は歌を一緒に歌いました。おはなし日和のみなさま、ありがとうござい

ました。

宿泊体験教室3

宿泊体験教室3

2日目は、散歩、体操、そして、朝食のサンドウィッチ作りです。そのあと、校庭で前の夜つくったペットボト

ルロケットを飛ばしました。この2日間、うまくいったこと、うまくいかなかったことを体験し、いろいろなこ

と学べました。おやじ会の皆様、お手伝いいただいた方々、大変ありがとうございました。

宿泊体験教室2

宿泊体験教室2

夕食はカレー作りをしました。また、カレーのご飯はお湯で作れるアルファ米でした。おなかいっぱい食べられ

ました。そのあと、花火、肝試し、工作教室などして過ごしました。

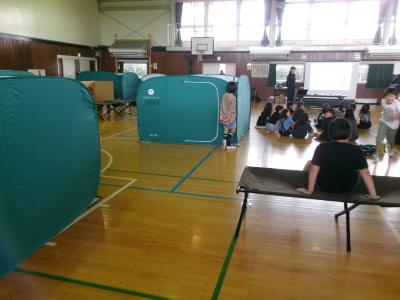

宿泊体験教室

宿泊体験教室

9月20日(土)21日(日)、おやじ会主催の宿泊体験教室がありました。4~6年生の44名が参加しました。

1日目は防災出前講座を受けたり、段ボールベッドの組み立てをしたりしました。ドラム缶風呂にも入りました。

2学期の授業参観

2学期の授業参観

今日は、2学期の授業参観が5時間目にありました。6年生は体育館で修学旅行の説明会がありました。ご来校いただ

きありがとうございました。

音読

音読

4年生の教室に行くと国語の学習をしていました。ごんぎつねの話を音読している

ところでした。一文ずつ読んでいたのですが、自信なさげでどの子も小さい声でし

た。文章を読むことは大切です。練習して、堂々と読めるようにしましょう。

算数の学習

算数の学習

2学期が始まって3週間が経ちました。それぞれの学級で学習をがんばっています。今日は2年生の教室に行きま

した。算数の学習で、繰り下がりのある引き算に取り組んでいました。とっても大事な学習です、がんばれ、2年

生。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日の昼休みは、かがやきタイムがありました。1年生から6年生までの縦割り活動です。それぞれの場所で

6年生がリーダーとなり、室内遊びをしていました。歓声が廊下まで響いて、楽しく過ごしていることがわか

ります。1年生は班の人の顔、覚えましたか。

昼休み音楽室で

昼休み音楽室で

5年生は、東部南地区音楽会に出るために練習をしています。今日の昼休みに音楽室に行くと、ひとつのクラス

が、演奏を合わせていました。しばらく練習が続きます。がんばれ、5年生。

稲刈り体験

稲刈り体験

今日は、5年生が農協さん、生産者さんのお計らいで稲刈り体験をしました。5月に田植えした田んぼに行き、

見事に穂が実った稲を鎌を使い、刈りました。刈った稲から米をとり、精米して一人一人にいたたげるとのこと

です。貴重な体験ができました。ありがとうございました。

1年生マット遊び(運動)

1年生マット遊び(運動)

今日は、1年生が体育館で体育をしていました。マット遊び(マット運動)です。あざらし、ウサギ、ゆりかご、

ブリッジくぐり、楽しく体を動かしていました。このあと、前回りや後ろ回りも行いました。

支援籍交流

支援籍交流

今日は支援籍交流がありました。三郷特別支援学校の3年生と5年生の2人のお友達が北谷小学校に登校しま

した。3年生では仲良くなるためのお楽しみ会がありました。5年生は楽しい給食の時間を過ごしました。次

の登校日を待っています。

陸上練習始まる

陸上練習始まる

北谷小学校では陸上大会の練習が始まりました。今日は、校庭のコンディションがよくないので体育館でなわとび

なりました。6年生全員が体育館で跳びました。続けていくことで跳ぶ体力がついていきます。がんばりましょう。

3年生読み聞かせ

3年生読み聞かせ

今日の朝の活動は3年生の読み聞かせがありました。英語のパネルシアターと大型絵本の読み聞かせ

でした。3年生の児童はニコニコの時間を過ごすことができました。おはなし日和のみなさん、あり

がとうございました。

2学期の委員会活動

2学期の委員会活動

今日は、5、6年生の2学期の委員会活動の日でした。6時間目に各担当場所に集まり、2学期の仕事の確認をしました。また、委員会によっては活動をしていました。運動委員会は校庭で除草活動をしていました。環境委員会は飼育小屋の掃除をしていました。美化委員会は掃除ロッカーの点検をしていました。みなさんの委員会活動のおかげで北谷小学校の子供たちは学校生活をおくれています。2学期もよろしくお願いします。

給食1日目

給食1日目

今日は2学期はじめの給食の日でした。1年生は1学期に覚えた給食当番の仕事をきちんとこなしました。カレー

ライス、おいしくいただきました。

登校時間に

登校時間に

今朝の登校時間に、なまりんが来てくれ、登校を見守ってくれました。子供たちは、なまりんにも

「おはようございます」のあいさつができていました。

2学期はじまり

2学期はじまり

今日から北谷小の2学期が始まりました。1時間目は体育館で始業式でした。エアコンの

ある体育館は快適でした。式の中の児童代表の言葉は4年生でした。2学期にがんばる決

意を堂々と話すことができていました。まだまだ暑い日が続いていきます。早寝、早起き、

朝ごはんで生活リズムを整え、2学期をがんばりましょう。

5年生林間学校 学校に到着

5年生林間学校 学校に到着

5年生が林間学校から帰ってきました。体育館で到着式を行い、解散しました。2日間で成長できたと子供たち

からお話がありました。

5年生林間学校

5年生林間学校

5年生は、今日と明日、林間学校です。学校では、出発式を行い、みんな元気に出発しました。充実した2日間に

なることを祈っています。引率の先生方、よろしくお願いいたします。

1学期最終日

1学期最終日

今日は、1学期最終日でした。1時間目は体育館で終業式を行いました。2年生のクラス代表の2名の児童が

1学期の振り返りの発表を行いました。堂々と話すことができていました。また、元気よく校歌も歌いました。

夏休みを安全に過ごすために先生方からお話もありました。

2時間目からは各クラスで通知表が渡されました。担任はがんばったところやもう少しだったところを説明し

ながら、通知表を渡していました。

明日から41日間の夏休みに入ります。事故には十分に気を付けましょう。充実した夏休みになると良いです

ね。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード