学校ブログ

1年生の教室で

1年生の教室で

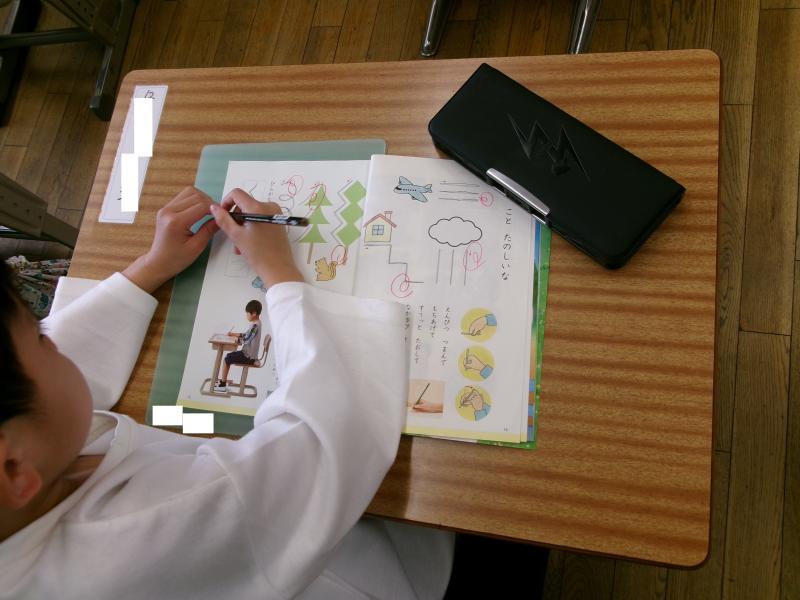

1年生の教室に行くと、国語の学習をしていました。正しい姿勢で、鉛筆を使ってなぞり書きをしていました。

みんな、丸をもらっていました。

また、今日は給食前の練習ということで、パンと牛乳をを食べました。吉川市では、補食と言っています。

1年生の下校です

1年生の下校です

今日から1年生だけで下校です。校庭に並ぶところから、ちょっと時間がかかりました。安全に気を付けて帰ります。

保護者の皆様、途中までのお迎えありがとうございます。明日からもよろしくお願いします。

通学班会議と一斉下校

通学班会議と一斉下校

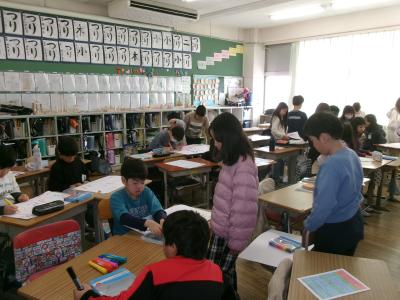

今日の2校時に通学班会議がありました。今朝は1年生を迎えての初めての登校でしたが、会議では、

班で困ったことはなかったか、安全に登校するためにすることなどを話しました。明日からも安全に

登校してください。下校は、一斉下校でした。班ごとに並んで帰りました。

進級写真

進級写真

今日は、体育館で進級写真を撮りました。お休みの子がいて、撮ってっていないクラスも

あります。にっこり笑顔で写りました。

北谷小入学式がありました

北谷小入学式がありました

4月8日午後は入学式がありました。78名の子供たちが入学しました。入学おめでとうございます。明日から通学班で登校しますね。元気よくあいさつしましょう。

北谷小学校1学期が始まりました

北谷小学校1学期が始まりました

4月8日、北谷小学校の1学期が始まりました。体育館に全員集まり、北谷小を離れた先生と新しく来た

先生の紹介がありました。そのあと、始業式です。6年生が児童代表の言葉を言いました。今年の先生方

の紹介と校歌を歌いました。新しい学年、新しいクラスでがんばりましょう。

第50回令和6年度卒業証書授与式

第50回令和6年度卒業証書授与式

本日、第50回令和6年度卒業証書授与式を開催しました。

在校生、保護者の皆様の拍手の中、担任の先生を先頭に6年生が入場します。会場が心地よい緊張感であふれます。

子供たちも立派な姿勢で入場しました。練習を重ねた入場。とても落ち着いていました。

全員が立派な姿勢で卒業証書を受け取ることができました。「はい。」の返事も力強く、素晴らしかったです。

5年生が行う呼びかけ。練習の成果を生かして、体育館中に響き渡る声を出せました。

それに応える6年生。最後の斉唱は、心を打つ響きがありました。

式が終わり、退場していく6年生。5年生の心を込めた拍手が会場に余韻を残しました。

全員、笑顔で記念撮影。保護者の皆様にも飛び切りの笑顔をみせることができました。

最後の学級活動も終わり、笑顔で学校を去っていく6年生たち。本当に、おめでとう!

これまで練習には長い時間を掛けました。しかし、はじまってみると本当にあっという間でした。でも、本番で6年生と5年生がみせた立派な姿勢は、偽りのないものでした。間違いなく、これまでで最高の姿勢で本番を終えることができました。胸を張った歩き、力強い返事、証書を受け取る立派な態度。そして、練習の成果を存分に生かした呼びかけや歌。どれも、創立50周年という節目に相応しい姿勢だったと思います。

会場にお越しくださったご来賓の皆様、保護者の皆様、本日は大変ありがとうございました。皆様がこれまで北谷小の教育活動に温かいご理解とご支援をくださったからこそ、このような立派な卒業式を行うことができました。きっと、中学校という次のステージでも小学校6年間で培った力を生かして活躍してくれることでしょう。

70名の卒業生たち。あなたたちは、北谷小学校の誇りです。本当に、おめでとうございます。

卒業式 会場準備が整いました

卒業式 会場準備が整いました

19日(水)で給食も終了し、本日は3時間授業でした。午後からは職員が卒業式会場準備に取り掛かり、作業を終えました。

これまで、よく練習に励み立派な姿勢で参加してきた高学年。あとは本番を待つばかりです。2日間、十分に体調を整えて万全の状態で参加してほしいと思います。

1~4年生は臨時休業になります。校内でも、腹痛で体調を崩している児童が少なくありません。外出して、家に戻る際やトイレを済ませたあと等、必ず石鹸で手を洗うようお声掛けをお願いいたします。

いよいよ、令和6年度もあと3日です。

練習も大詰め

練習も大詰め

今日ほど盛沢山なお天気もなかったと思います。朝方風と雨と雹と雪と雷が一緒にやってきて、一時期雲が切れて青空までもが顔をのぞかせました。その後は雪が長時間降り、雨に変わったと思えば午後に何もなかったかのように晴れ。まったく、こんなお天気も本当に珍しいと思います。

昨日の予行の反省を生かして、卒業式練習の最後の詰めに入りました。証書授与で目線が下がり気味だった児童もそれをよく修正し、見違えるようによくなりました。保護者の皆様には当日ご覧いただきたいと思います。呼びかけの歌も力がこもったものになりました。最後の練習に相応しい締めくくりになりました。

その後体育館に来た5年生も、本番に向けて最後の練習を行いました。この姿勢をごらんください。大変だったと思いますが、本番を想定した練習の張りつめた空気の中でしか培えないものがあります。心を一つにして、卒業式を成功させる。その思いは「たくましく生きる力」そのものです。5年生の仕上がりも、見事なものでした。

その後はガラッと雰囲気が変わり、6年生は体育館で学年レクを楽しみました。峻厳な雰囲気だった体育館が、あっという間に楽しい遊びのステージに早変わり。これも、大切な思い出づくりです。

凛とした雰囲気の中での卒業式練習。楽しく和やかな学年レク。どちらも団結心、チームワークのなせることです。6年生はこれまで、何事にも心を一つにして取り組んできました。その成果は学校行事の成功だけではなく、よき思い出づくりにまで貢献します。大切にしたい北谷小の伝統の一つです。

卒業式予行を行いました

卒業式予行を行いました

学年末です。通知票最終チェック、進級への準備、次年度の計画、人事関係等やることが盛りだくさんです。でも、一番大切なのは卒業式。その予行を本日行いました。少しだけ、様子をお伝えします。

来賓紹介および祝電披露の6年生です。

司会の号令に合わせ、さっと来賓席に体を向け、丁寧に礼をする6年生。一糸乱れぬその動きは、練習の成果が見事に出ていました。

呼びかけは今日はさわりだけだったのですが、本番そのものの雰囲気の中で、動きのチェックをしました。これも、背筋が伸びた姿勢が見事でした。

今日は私(校長)が6年生全員の証書授与をはじめて行いました。一人一人、とても立派でした。雰囲気にのまれ、返事が小さくなる児童もいましたが、練習の出来栄えを振り返り、本番に生かしてほしいと思います。

先日も書きましたが、法然の言葉「一丈の堀を乗り越えんとするものは、一丈五尺を乗り越えるものなり」を思い出だします。練習で150%ができて、初めて本番で100%の力が発揮できます。6年生も5年生もしっかりした姿勢で予行に臨むことができましたが、本番での雰囲気はまた別物。それに対応できる心の余裕をもつためには、やはり練習が大切なのです。オリンピックの選手が、4年に一度のたった一瞬のその時のために、気の遠くなる時間を練習に費やすように。

そのために欠かせないのが健康管理です。お知らせしたように、校内で腹痛でお休みしている児童が少しずつ増えています。ポイントは石鹸での手洗いです。20日の祝日も、今週末も、感染防止に努めていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

卒業式まであと4日 修了式まであと6日

卒業式まであと4日 修了式まであと6日

お天気はとてもよくなりましたが、校内では腹痛で体調を崩している児童が増えています。胃腸炎、または感染性胃腸炎の疑いもあります。本日、メッセージでも配信しましたが、予防にお努めいただくこと、万が一医療機関で胃腸炎等と診断された場合は学校までご連絡くださるようお願いします。

そのため、本日朝の時間に予定していた表彰朝会は、リモートで行いました。賞状を受け取った児童はみな、しっかりした姿勢をとることができて立派でした。

5,6年生は全体的に体調を崩している児童が全校でも少なかったので、感染防止に気を付けながら体育館で最後の合同練習を行いました。明日、卒業式でも大丈夫という仕上がりでした。これまでの練習を6年生も5年生もよくがんばりました。

5時間目、南中学校の先生方をお迎えして、出前授業を行いました。それぞれ中間・期末考査のこととか、南中学校の校歌についてのお話をしていただきました。

「何か質問がありますか?」「中学校の校則を破ったら、どうなりますか。」「破らないでください(怒)。」というやりとりに、学級が爆笑しました。

南中学校の先生のお話に、6年生の進学への不安もどんどん薄れてきているようです。ありがとうございました。明日は卒業式予行、いよいよ本番も間近です。

引き続き、お子さんの体調管理にご配意くださるようお願いいたします。

一日一日 ゴールに近付く三学期

一日一日 ゴールに近付く三学期

ここ二日はとても暖かく、春の訪れを感じずにはいられない陽気になりました。

5年生は卒業式練習の最後の仕上げに余念がありません。今日の練習では、呼びかけ、合唱ともに高い完成度の仕上がりをみせました。6年生のために、最高の卒業式にしようという気構えにあふれていました。送る会に引き続き、立派な姿勢をみせてくれそうです。

運動場に出てもとても心地よく、1年生が学年合同で思い出づくりドッジボールを楽しんでいました。キャッキャッと、とても楽しそう。1年ラストの、楽しい思い出になりそうでした。

2年生はさすがに、お楽しみ会を自分たちで話し合って決めます。さあ、どの遊びにするか。みんな真剣な表情で意見を交わし合っていました。1年すると、ここまで成長するのですね。

そして、6年生はその話し合った成果を生かして「お楽しみサッカー」に興じていました。企画もすべて子供たちが立案したということで、和気あいあいと楽しんでいました。これも卒業前のすてきな思い出の1ページになりそうです。

それぞれの学年・学級が、令和6年度のゴールに向かって、歩みを進めています。ただ、一つ気がかりが。校内で、腹痛を訴えてお休みする児童がじわりと増えています。感染性胃腸炎が猛威を振るっているというニュースを耳にしますが、北谷小もその例外ではないようです。

土・日の二日間も、ご家庭で感染防止に努めるようお声がけいただければ幸いです。さあ、卒業まではあと五日間、修了式まではあと七日間です。

かけ算九九テスト つまずく体験 そして一丈の堀を越えたくば、一丈五尺を越えんとせよ

かけ算九九テスト つまずく体験 そして一丈の堀を越えたくば、一丈五尺を越えんとせよ

休み時間、職員室うしろのテーブルに集まる2年生。面接官のように対応する校長・教頭。さて、何をしているのでしょう。2年生の「かけ算九九テスト」、最後の関門です。

「三一が三、三二が六、三三が九・・・」子供たちの一生懸命なチャレンジが続きます。

「宜しくお願いします。」「よし、じゃあ始めよう。そこの席に座って・・・。」

ドキドキの瞬間です。

かけ算九九は、3年生以降のすべての学年の算数の基本です。かけ算九九でつまずくと、わり算の理解が困難になります。

そのため、敢えて合格を出さないことがあります。「よくがんばった。でも〇の段でつまずきがあったね。もう一度、練習してきてごらん。あなたなら、もう一度挑戦すれば、絶対に大丈夫。明日待っているよ。」と声掛けをして、再度練習を促します。

一度で合格できず、涙ぐむ子もいました。でも、ここは敢えて、簡単には合格を出さないようにしています。それは、二つのことを学んでほしいからです。

一つは、つまずいたところから、再度挑戦するしなやかで強い心を身に付けてほしいということ。失敗や挫折は、貴重な人生の財産です。そして、これから生きていく上で失敗や挫折を避けることはできません。そんな時、「あの時も一度では合格できなかったけれど、もう一度、落ち着いて挑戦すれば大丈夫!」という経験から得た学びが生きるのです。

詩人の相田みつをさんは、「柔道の基本は受け身。まず、転ぶ練習、叩きつけられる練習からすべてが始まる」と述べておられました。一度や二度のつまずきではへこたれない。そうしたしなやかな姿勢こそ、「やりぬく心」です。

もう一つ。「練習ではできていたんだけれど・・・。」とつぶやく子もいます。それも、当然のことです。浄土宗開祖の法然聖人の言葉です。「一丈(3m)の堀を乗り越えんとする者は、一丈五尺(4.5m)を越えんと励むべし」。

私はこれを、「練習で4.5m跳ぶことができて、はじめて本番で3m跳ぶことができる」と解釈します。練習と本番では、まるで条件が異なります。会場の雰囲気も、緊張の高まり具体も。練習で4.5m跳べる実力があって、はじめて本番で3m跳ぶことができるのです。それを、子供たちに経験として学んでほしいと思うのです。練習はうそをつかない。努力は裏切らない。だから、がんばれ2年生!

それにしても2年生の担任の先生は私たちのテストを「ラスボスを倒そう」といっていたようです。私ら、マリオのクッパとかストリートファイターのベガ扱いですか?

バトンクラブ発表 盛り上がるステージ

バトンクラブ発表 盛り上がるステージ

今日は3月11日。東日本震災で被災され命を落とされた方にお悔やみを申し上げます。また、今もなお苦しみの渦中にあるすべての皆様に、心よりお見舞い申し上げます。北谷小でも本日、5校時終了後に全校で黙とうを行いました。

さあ、今日の話題です。バトンクラブが、恒例の昼休みの発表会を行いました。クラブ見学では、他のクラブの児童に向けて発表することができないためです。

体育館に多くのオーディエンスが集まりました!ライブのはじまりです!

オーディエンスから手拍子が沸き上がります。盛り上がるステージ!

隊形チェンジもスムーズ。これもすべて、バトンクラブの子供たちが考えたものです。

さあ、クライマックスに向けて、オーディエンスの声援も最高潮に達します。

クライマックスの決めポーズ!みんなで考えた、ビックハート!会場から、割れんばかりの歓声と拍手が送られました!

動きも、隊形移動も、ポーズもすべて、子供たちが力を合わせて一生懸命考えたとのこと。その努力が実って、華やかなステージになりました。そして、みていた子供たちもあらん限りの拍手と声援を送り、北谷小の体育館がコンサート会場に早変わりしました。バトンクラブの子たちのがんばりとチームワークが、見事なステージとして結実しました。

これもまた、素晴らしい有終の美です。バトンクラブのみんな、最高のステージでした!

いよいよあと2週間と少し 有終の美を飾りましょう

いよいよあと2週間と少し 有終の美を飾りましょう

いよいよ、6年生が登校する日も二けたを切りました。校内も卒業に向けて忙しく動いています。

6年生は卒業式の練習に向けて余念がありません。入場から、着席など、本番を想定しての練習が続きます。本番同様、よい姿勢で練習に臨むことができました。

次に、これまで使ってきたクロームブックを初期化します。市のICT支援員さんの指示のもと、各自が作業に臨みました。長年親しんできたクロームブックとは、これでさようならになります。中学校で機器が配付されるまで、しばしのお別れです。

さて、お昼休みはこれまでグランドコンディションや強風のため延期してきた最後の長なわ記録会を行いました。

「なわを怖がらないで、まっすぐ走り抜けて!」

リズムよく!ハイ、ハイ、息を合わせて!

絶好調!余裕のピースサイン!

1年生も一生懸命取り組んで、記録を伸ばしました!

1回きりの試技でした。終わったとき歓声が上がり、記録を聞くと、ベストを更新したチームがたくさんありました!これまで、多くの学年が昼休みに練習をして、その成果を存分に出すことができました。

重要なのは、結果だけではありません。その過程で、いかに努力できたか、仲間たちと協力できたかです。「最高記録を出せましたか!」の呼びかけに惜しくも手が上がらなかったチームも、「結果にかかわらず、協力できましたか?」と聞くと、全部のチームの手が上がったのは素晴らしいことでした。

先週の6年生を送る会に続き、長縄でも、有終の美を飾ることができました。よくがんばりました!

6年生を送る会 つながる心 受け継がれていく6年生の後ろ姿

6年生を送る会 つながる心 受け継がれていく6年生の後ろ姿

本日、6年生を送る会を行いました。インフルエンザや風邪でお休みする児童が少しずつ増えている状態なので、換気が十分できるよう窓を開けたり、マスク着用を呼びかけたりする等できる限りの感染拡大防止策を行って臨みました。

全校児童の温かい拍手に包まれながら、6年生児童が入場しました。

「これから、6年生を送る会を始めます。みなさん、6年生の皆さんに感謝の気持ちを伝えるためにがんばりましょう。」

全校で、心を込めて「ビリーブ」を斉唱しました。しっとりした歌声が体育館に響き渡りました。

さあ、各学年が6年生への感謝を込めて、出し物を発表します。1年生は、「大きなかぶ」の劇と歌。元気な歌声とかわいい踊り、そして6年生や先生方の飛び入り参加が、全校の笑顔を誘いました。6年生も、楽しんでいました!

3年生は、「6年生のすごいところ」の発表。「6年生は、6年間で1026字の漢字を覚えるんです。さすが、6年生ー!」

劇のセリフも、小道具も、すべてに力が入っていて、まさに6年生に感謝を伝えようという気持ちにあふれていました。いや、その出来栄えに感心しました。

4年生は「6年生3択クイズ」。様々な事情があって、時間のない中でしたがよくぞここまで短時間で、6年生を楽しませる発表へとつなげました。チームワークあっての成果で、見事な発表でした。

5年生は、去年の六送会で6年生が歌っていた「風になりたい」を6年生と一緒に歌いました。「6年生の皆さん、一緒に歌いませんか?」という呼びかけに6年生も一瞬「えっ?」となりましたが、一緒に華やかに歌うことができました。

6年生は、在校生の発表を聞き、「ありがとう、皆さん」とお礼を述べ、「最後のチャイム」の合唱を歌い上げてくれました。一糸乱れぬ見事な姿勢で、下学年にお手本を示してくれました。6年生の姿勢が光っていました。

「6年生が退場します。拍手で、送りましょう。」

盛大な拍手の中、満足げな表情で体育館をあとにする6年生。きっと、後輩たちの心づくしのプレゼントが心に届いたのだと思います。

6年生に、心を込めて感謝の気持ちを送る行事、「6年生を送る会」。通学班での登校やかがやきタイムでの遊び、運動会やクラブ、委員会活動など6年生が残してくれた功績はとても大きなものです。その姿勢をみて、「6年生になったら、自分たちもがんばろう」、と思いを募らせてきた下学年の児童が劇や歌などの出し物を通してその心を伝えてくれました。

私が「6年生の皆さん、みんなの出し物、どうでしたか?」と聞くと、6年生はみんな笑顔でうなずいていました。下学年の児童の思いが、余すところなく伝わったのだと思います。それをみて、下学年の児童も「ああ、がんばってよかった。」「みんなと力を合わせて、6年生に思いを伝えることができた。」と思ってくれたことでしょう。つながる心、受け継がれていく最高学年の児童の姿勢。こうした行事でしかはぐくめない心の絆が、そこにありました。

5年生の発表の最後の言葉。「私たちが、北谷小を受け継いでいきます。」心のこもったその言葉は、きっと来年度の北谷小の明るい未来を築いてくれることでしょう。

素晴らしい行事でした。ただ、その一言です。

明日 6年生を送る会です

明日 6年生を送る会です

昨日より安定した天気でしたが、曇りだったので校庭の状態が回復せず、昼休みに予定していた長なわ集会は7日(金)の昼休みに延期になりました。最後の長なわ記録会、ベストコンディションで臨ませたいと思います。

そして明日3時間目、6年生を送る会 本番になります。今日は5年生がセリフや体形移動などを念入りにチェックしていました。言葉を聞いていたのですが、6年生のこれまでの功績への感謝を述べる感動的な内容でした。本番の出来がとても期待できました。

校内では、インフルエンザでお休みしている児童が少しずつ増えている状況です。しかし、一気に拡大してはいないので、明日は全校で感染防止策を十分行いながら実施します。本日、以下の具体策を全校児童に指導しました。

①体育館の窓を適度に開け、換気を十分行います。

②暖房効果が下がるので、上着や防災頭巾(座布団替わり)の使用を可とします。

③飛沫感染防止のため、咳が出る等風邪気味の児童はマスク着用を着用します。発表時も、マスク着用を可とします。

④終了時、必ず石鹸での手洗いを行います。

このうち、特に換気を重視し、しっかり行います。全校児童で、感染防止に気を付けながらも6年生にとって最高の思い出の会になるよう、協力していきたいと思います。

保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

寒の戻りの3月5日

寒の戻りの3月5日

先週末、あれほど気温が上がったのに今日はびっくりするほど、冬が戻ってきました。

6年生を送る会が間近です。6年生も、舞台練習に余念がありません。感心するのは、最高学年に相応しい姿勢で練習に参加していることです。

各学年は、創意工夫を凝らして、6年生を喜ばせようと練習にいそしんでいる。それなら、自分たちもお返しの発表を礼儀正しく行わなくてはいけない。6年生はそれをよく理解して、毅然とした態度で練習に取り組んでいました。そうした最高学年の姿は、下学年の心に残ることでしょう。さすが6年生です。

5年生は、理科で生命の誕生について学習していました。提示された胎児のモデルに感嘆の声が上がります。

「あ、やっぱり、頭が下なんだ。」「大きさって、こんなものなの?」

先生は一人一人に胎児モデルをみせ、受精卵の成長について丁寧に説明していきました。

この学習がとても大切なのは、命が生まれてくる過程の感動が学べるからです。それが、生命尊重や人権教育につながります。世界各地で起きる悲惨な戦争、火災や地震など大きな災害。そしてもうすぐ3.11です。その報道に触れるごとに幾多の命が失われた、ということに慙愧の念をもたずにはいられません。その一つ一つが、38週もかけてお母さんのおなかで育ち、生まれた後たくさんの愛情に包まれ育ってきたかけがえのない命です。自他の命を尊重するのは自然で、当たり前の行為なんだと子供たちに知らせたいと考えます。

2年生では、立体について学習していました。絶対に立方体だと思っていたスナック菓子の箱が、計ってみたら縦横のサイズが違っていたことが発覚!えー、うそー!?

「じゃあ、自分がもってきた箱も調べよう!!」子供たちの探究心に火が付きました。ここから、立体の学びが深まっていきます。「え?!なんで?!」は、好奇心の燃料です。

子供たちがもつ、みずみずしい疑問や探究心。それを伸ばしてこそ、生涯を通した学びにつながっていきます。「えー!?」とはてなマークを飛ばす子供たちのなんと素晴らしいことか。教師が授業で「やったあ!」とガッツポーズをとりたくなる瞬間です。さあ、学びを深めていこう!

6年生調理実習 すてきな思い出ができました

6年生調理実習 すてきな思い出ができました

午後から雪が降り始める、寒い一日になりました。6年生は、2年間の家庭科学習を振り返り、まとめの調理実習を行いました。白玉団子を使ったデザートづくりで、みんな実に楽しそうに作業を進めていました。

白玉デザートの完成品をみんなで考えてイメージをつくり、材料を持ち寄って完成品をつくりました。私も試食させてもらったのですが、これがとてもおいしかったです!抹茶の入った白玉が、実にあんこやフルーツとよく合っていました。ありがとう!

また一つ、6年生の思い出に楽しい1ページが加わったようです。みんな、よくできました!

3月朝会と1年生雪遊び

3月朝会と1年生雪遊び

はやいもので、3学期も最後の月、3月に入りました。6年度最後の全校朝会を行いました。

はじめに、計画・代表委員が「正しい言葉遣い」について発表しました。3学期に2回、普段から正しい言葉遣いをしているか意識調査して、その大切さを呼びかけてくれました。

本校の生徒指導の基本は「時を守り、場を清め、礼を正す」です。そのうちの「礼を正す」については、あいさつや返事、正しい言葉遣いが基本です。「親しき中にも礼儀あり」という言葉の通り、いつも相手の心を大切にする言葉遣いができていれば良好な人間系の構築につながるからです。その指導に、計画・代表委員という子供たちの代表が加わってくれたことはとても意義が大きいと思います。計画・代表委員の皆さん、がんばってくれてありがとう。

校長講話では、二つのことわざを覚えてるよう伝えました。「有終の美を飾ろう」と「立つ鳥跡を濁さず」です。3月の話として、真新しさはありません。しかし、この二つはとても大事だと思います。今週に行う予定のなわとび記録会で力を合わせて最高記録を出す。6年生を送る会で、最高の発表をする。1年間のまとめの漢字テストで、これまでの練習成果を生かして100点をとる。どれも、素晴らしい「有終の美」です。最後まであきらめず、粘り強く、最高の成果を出そう、と伝えました。

もう一つの「立つ鳥跡を濁さず」では、忘れられないエピソードがあります。2022年のカタール・ワールドカップでの出来事です。ドイツ・スペインといった強豪国に競り勝ち、念願の決勝トーナメントに進出した日本チームは、悲願のベスト8を目指して本番に臨みました。しかし、PK戦の末、惜しくもクロアチアに敗れます。選手も、応援サポーターも涙を流して悔しがりました。しかし、選手も、サポーターも、ロッカールームやスタンドをきれいに掃除してカタールを後にしたのです。「日本人選手やサポーターは、試合に惜敗したのに、いつも通りロッカールームやスタンドを美しく清掃して立ち去った。」このことは世界中のメディアが報じ、日本人の姿勢と美徳を称賛しました。けれど、私たち日本人にとって、「使う前より、きれいにして返す」のは当たり前の行為ではないでしょうか。

子供たちには「皆さんが使っている机やロッカー、教室は借りているものです。借りたものは、きれいにして返すのが当たり前です。3月は特に、心を込めて掃除をしてください。そして、教室も机もきれいにして、来年度教室に入ってくる人たちに渡してください。」

「有終の美を飾ろう。」「立つ鳥跡を濁さず。」どちらも当たり前のことです。でも、その当たり前を心を込めて行う子供たちを育てたいと思います。

さて、こちらは5時間目に生活科「冬をたのしもう」で雪の中で遊ぶ1年生の様子です。楽しそうに遊ぶ子が多かったのですが、中には「寒い、寒い」を眉を顰める子もいました。子供は風の子…と思いたいものですが、時代が変わっています。おそらく、今の1年生は物心ついたころコロナ禍でステイホームが徹底されていた時期だったと思います。

それでも、雪が降る外の寒さを感じて、これこそ本来の冬ということを感じて環境保護に携わる姿勢を身に付けさせることが大切なのだと思います。自然と豊かに触れ合うこと。成長に欠かせない経験だと思います。

6年生を送る会の練習 進んでいます

6年生を送る会の練習 進んでいます

今日で2月も終わり。校庭の梅の木に咲いた梅の花も、冬の終わりを告げているかのようです。

各学年で、「6年生を送る会」の練習が進んでいます。教室で一生懸命掲示物をつくっている3年生。

体育館で、全体リハーサルに余念がありません。タイミングを合わせて、せーの!

その一方で6年生も、送る会、そして卒業式の練習を進めています。片野先生が、行事に挑む上での心構えを伝える講話を、静かに聞いていました。

いよいよ来週3月7日が本番です。各学年とも、6年生を喜ばせたいと一生懸命準備しています。その6年生も、去年は卒業生たちのためにがんばって準備をしていました。時の流れのはやさと、受け継がれていく姿勢に、季節の移り変わりを感じずにはいられません。

3月7日の「6年生を送る会」、よい思い出にするためにみんなで力を合わせて成功させましょう!

かがやきタイム 「ありがとうの会」

かがやきタイム 「ありがとうの会」

北谷小では、異年齢集団活動の「かがやきタイム」を定期的に行って、子供たちの望ましい人間関係の育成につなげています。今日は、これまで1年間お世話になった6年生に感謝の気持ちを表す最後の活動になりました。1~4年生を5年生がリードしてくれました。

5年生が司会進行を務めます。「はじめに、1年生の皆さんは6年生にお礼のお手紙を渡してください。」

1年生「今まで、ありがとうございました!」

さあ、この後は6年生と一緒に遊びましょう。じゃんけんゲーム、いきまーす!

こちらのグループは、じゃんけん列車が盛り上がっていました。

爆弾ゲームも、6年生とやると楽しい!

5年生ががんばって、みんなをよく盛り上げてくれました!

楽しかったでーす!イェイ!

この1年間、6年生は担任の指導を受け、下学年をまとめ、喜ばせるための活動に一生懸命取り組んできました。それを今、5年生が引き継ぎ、今日の「ありがとうの会」をよくまとめてくれました。5年生のがんばりに、期待がもてました。来年度、6年生の志を引き継いで、立派に務め上げてくれることでしょう。

心のドミノは、ずっと受け継がれていきます。そこから子供たちの「つながる心」が育っていくのです。日本の学校教育の素晴らしいところだと思います。5年生、よくがんばりました!ありがとう!

業間休み 長なわ練習 がんばってます!

業間休み 長なわ練習 がんばってます!

先週予定していた長なわ練習を、本日業間休みに行いました。今日の日中は暖かくて、風も少なくとてもよいコンディションでした。(長なわは、風に弱いのです!)一生懸命練習に打ち込む子供たちの様子をお届けします。

さあ、始めるぞ!

なわをよくみて、タイミングを合わせて!

よく跳べたね!その調子で!

低学年児童も、なわを怖がらずがんばっています!

はい、はい!いいよ、その調子!どんどん、リズムに乗ってきました。

ナイスジャンプ!回数を重ねるごとに、上手になるね!

もうすぐタイムアップだ、ラストスパート!

最後まで、やり抜きました!

記録が上がって、歓声を上げる学年も多かったです。よくがんばりました!感心することに、休み時間自主的に練習している学年も多くあります。本番は3月5日、さらに記録を伸ばすよう、がんばろう!

6年生を送る会の準備

6年生を送る会の準備

本当にはやいもので、2月も今週で終わり。土曜日からは、3月に入ります。北谷小では各学年が3月7日(金)の「6年生を送る会」に向け、学年の出し物などの準備を行っています。

5時間目は、低学年が体育館で練習に励んでいました。内容については、まだお楽しみです。

最後の礼も念入りに!6年生や会場から、拍手をたくさんもらうことを想定して、丁寧に礼!

6年生も低学年のとき、お世話になった卒業生に感謝の気持ちを出し物に込めてプレゼントしていました。今度は、それを受け取る番です。楽しみにしてほしいと思います。こうして、北谷小ではぐくまれた真心が受け継がれていきます。

本校で大切にしている「つながる心」。それは授業ではなく、行事のような実体験から培われることが多いものです。子供たちには「6送会」を通して、心の交流の温かさを経験してほしいと思います。

2月も最後まで、がんばりましょう。

子供たちの遊びを支えてくださる用務員さん

子供たちの遊びを支えてくださる用務員さん

休み時間、子供たちが夢中になって遊ぶ校庭の遊具。大切な遊具も、経年劣化が出ることは避けられません。そこで、錆止め等の処理がとても大切になります。用務員の山崎さんが、時間と手間暇をかけ、雲梯と鉄棒をきれいに塗りなおしてくださいました。

今回のテーマは「白」。敢えて、シンプルな白にこだわったとのことです。理由は、シンプルな色だからこそ、きれいに輝いてみえるのでは、という考えからです。実際、白はすごくよく映えて、子供たちからも「きれいになった!」という歓声があがりました。

校庭の遊具は、子供たちにとって欠かせない設備です。それを大切に守ってくださる山崎さんは、北谷小の遊びを支えてくださる「縁の下の力持ち」です!

学力向上支援員の先生 子供たちを支援する温かな手

学力向上支援員の先生 子供たちを支援する温かな手

本日は、ふれあいデーです。教職員の勤務時間の適正化のために、お電話での対応を午後5時までとさせていただきます。ご了承ください。

1年生が、自分の考えをまとめ、相手に伝える、という学習を行っていました。自分の言葉が相手にとってわかりやすいかどうかを、実際に伝えてみる学習です。担任の先生は、こまめに子供たちの支援を行います。それを手伝ってくださるのが学力向上支援員の先生です。

「よくできたね。聞きやすかったよ。」

「まだ、時間は大丈夫だよ。しっかりまとめてね。」

「すごいね。相手の子も、よくわかったようだね。がんばったね。」

こうした支援員の先生の存在が、担任にとって、そして子供たちにとって、どれほど心強いかわかりません。学力向上支援員は吉川市の支援策の一つで、学校にとって本当にありがたい制度です。

支援員の先生方は子供たちの成長を、わが子のことのように喜んでくださいます。「子供たちの笑顔に、パワーをもらいました。」そんな頼もしい言葉を口にしてくださいます。子供たちの成長は、教育現場で得られる掛け替えのない喜びの一つです。

先日も、すでに一部の大企業が有望な人材の獲得のために、新入社員の給与面での待遇などに積極的に乗り出しているとの報道がありました。教員採用試験の倍率が年々低下し、歯止めがかからない状況が続いているようです。残念ながら、日本全体の教職員の処遇改善には、まだまだ時間がかかりそうです。

それでも、学力向上支援員制度などで学校にきてくださる先生がいらっしゃるのは本当にありがたいことです。教育は、人なり。教師こそ、最大の教育環境である。先人が伝えてきた言葉です。今後もこのような制度が充実し、多くの人材が教育現場にかかわってくれることを、望む今日このごろです。

級友を称賛 それが最高学年

級友を称賛 それが最高学年

昼休みの長縄練習をレポートしようと思っていましたが強風のため中止になりました。5時間目、6年生の体育館体育におじゃましました。

さあ、今日は長縄と跳び箱です。始めましょう!

長縄で、記録の向上目指して、練習開始!

もう少し、もう少し!あきらめないで、協力!

最高記録が出ました!やったあ!先生の周りに集まって喜びを共有しました!

さあ、次は跳び箱の練習です。まずは慣らしの運動で、跳び箱に手を着いて、腰を上げましょう!

リズムよく、跳んでいきます!

感心したのは、長縄にせよ、跳び箱にせよ、つっかえたり、着地を失敗した子がいても、だれ一人責めようとせず、励ましの声を送っていたことです。跳び箱を跳べなかった子がいても、「挑戦ナイス!」と称賛がおくられました。

長縄が苦手でいい。跳び箱で跳べる段数が低くてもいい。大切なことは、挑戦をやめないこと、あきらめないこと。そして、「苦手は誰にでもある。責めることじゃない」「自分だって、できないことを言われるとつらい。自分がいわれて嫌なことは、相手にも言わない。」そうした思いを共有することです。子供たちはそれを、学級で学んでいきます。さすが6年生、そうした雰囲気の中で、活気ある授業が展開されていました。

子供たちが長縄や跳び箱で学ぶことは、身体能力だけではないのです。生きていく上で大切なことを、体育の授業からも子供たちは学んでいきます。それは決して、SNSに慣れるだけでは獲得できない、生きていく上で必要な力なのです。

寒いけれど元気に外遊び!

寒いけれど元気に外遊び!

昨日の暖かさとは対照的に、冷たい風が吹く天気になりました。

6年生の教室をのぞくと、算数の問題に真剣に取り組んでいる子供たちの姿がありました。黒板には、「カウントダウンカレンダー」が掲示してありました。

カレンダーには「卒業まであと22日。6年生、最後まで最高に楽しもう!」のメッセージが記してありました。子供たちも、小学校で学ぶ時間がわずかになっていることを実感して、今しかできないことをよくわかっているようです。それが大切だと思います。

1年生の教室がにぎやかなのでいってみると、生活科でかるた遊びが終わったあとでした。盛り上がっていました。昔はお正月ならどのおうちでもやっていたかるたも、今はめったに遊ばなくなったのではないでしょうか。でも、子供たちは大いに喜んでいました。伝統的な遊びに触れさせることは、やはり意義ある営みだと思います。

先日も学校だよりにドッジボールのことを書きましたが、今日の寒さの中でも子供たちはドッジボールで楽しんでいました。

そんな寒い中でしたが、縄跳びやドッジボールで、子供たちと遊んでいる先生の姿を見かけました。

教職員の長時間労働が依然として問題となっています。でも、冷たい北風が吹く中でも、休み時間先生と一緒に楽しそうに遊ぶ子供たちの姿は、私には貴く、美しくみえます。働き方改革とのバランスをとりながら、見守っていきたいと思います。

昨日のホームページにも書きましたが、休み時間楽しく体を動かすことには、子供の成長にとって計り知れない価値がありますから。

体を動かすことの大切さ 小野先生の栄養指導

体を動かすことの大切さ 小野先生の栄養指導

2月とは思えない暖かさですね。でも明日からはまた寒くなるとか。まさに「三寒四温」の季節です。

図工室をのぞくと、三年生が木材を使った立体作品づくりに夢中になっていました。「これ、秘密基地なんだ。ここから入って、この階段を上ると秘密の部屋にいくんだ!」「これ、ロボット!大きいんだ!」「住みたいおうちです。ここにソファーとテーブルがあって…。」どれも素晴らしい発想で、みんな想像力を働かせながら、夢の形をつくり上げていきました。子供たちの想像力は実に大したものです。そして、その力を存分に発揮できる図工の時間は本当に楽しい。作品の仕上がりを楽しみにしています!

栄養教諭の小野先生が、4年生に食育指導をしてくださいました。今日のテーマは、「体をよりよく成長させよう」。運動の大切さを伝える授業です。

「運動することで、筋肉、骨に刺激が伝わり、成長を助けます。運動は、よりよい成長のために本当に大切なものです。」

「大切なことは、1日30分間、運動することです!皆さん、どうですか?」「30分なんて、楽勝!」「サッカー習ってるから、もっと動いてる!」頼もしい回答が続きました。

運動ほど、子供たちにとって大切な営みはありません。え?学力を伸ばすことの方が、もっと大切では、とおっしゃる?いえいえ、運動は、学力向上にも大きな役割を果たします。

「スマホ脳」で有名なスゥエーデンの脳学者アンデシュ・ハンセンは、有酸素運動をすることで、脳の血流が活性化し、認知能力が向上すると説明しています。すなわち、学力が向上するのです。スマートフォン等のSNSに長時間夢中になると、学力が低下することが明らかになっています。その解消に最も有効な方法が「運動」というわけです。

「文武両道」という言葉がありますが、現代においても一流のビジネスマンや学者ほど筋トレやスポーツの習慣を欠かさないといいます。アップルの創始者スティーブ・ジョブスも、新しいアイディアを創造するために散歩をしまくって体を動かしたといいます。北谷小も休み時間の外遊びを将来していて、教職員もよく、休み時間子供たちと体を動かしています。健やかな成長のために、大切な取り組みだと思っています。

三学期授業参観にお越しいただきありがとうございました

三学期授業参観にお越しいただきありがとうございました

2日連続で出張が入り、更新が滞り申し訳ございませんでした。2月14日(金)に、第三学期授業参観を実施いたしました。多くの保護者がご来校くださりました。大変ありがとうございました。

なお、肖像権やSNSアップロードの関係で撮影をご遠慮いただいておりました。申し訳ございません。ご協力くださり、誠にありがとうございました。「学校ブログ」で、その時の様子をお知らせいたします。

4年生は2組が授業参観を行いました。保護者の方に見守られ、真剣に授業に参加する子供達の姿が印象的でした。

1年生は、この1年間でできるようになったことを保護者の皆様の前で発表しました。このグループは、一生懸命練習した縄跳びを跳んで見せました。

次のグループは、書けるようになった漢字書き取りをご披露です。黒板に向かって習った漢字を書く姿は真剣そのもの!

見守る子供達と保護者の皆様から、大きな拍手が贈られました。ありがとうございました!

2年生は、「わたしものがたり」として、これまでの自分の成長をふり返っての発表を行いました。

こちらも、発表者に向けて大きな拍手が贈られました。嬉しかったことでしょう。

いつもとは違う緊張感がある3年生の教室。おうちの人にいいところを見せられたかな?

5年生も同様です。いつもより、5割増しの真剣モード?いえいえ、いつもの通りですね(笑)。

6年生は体育館で、将来の職業についての発表会を行いました。たくさんのご参加、ありがとうございました。

興味・関心をもって調べた職業について生き生きと発表する6年生。がんばりました。

令和6年度、最後の授業参観となりました。子供達はそれぞれ、1年間で成長した姿をおうちの人にみせるため、がんばって授業に参加しました。ご覧いただけたでしょうか。ご家庭で、「しっかり参加していて頼もしかったよ」など、称賛のお声掛けをいただければ幸いです。子供達はますます、次に向かってがんばろうと「たくましく生きる力」を伸ばしていきます。

前回、学習成果発表会で「声が小さかった」とのご意見をいただきましたが、今回はそれを補うことができた学級もあったと思います。ご指摘をありがとうございました。

1年間、「笑顔と絆でたくましく生きる力を育てる北谷小学校」を目標に、保護者・地域の皆様のご理解とご支援をいただきながら数値化できない大切な力を伸ばすことに努めて参りました。2月14日、そのことを保護者の皆様にお見せすることができたと存じます。

ご多用にも関わらずご来校くださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

昼休み長縄練習

昼休み長縄練習

今日も、昼休みに長縄練習に取り組みました。その様子をお伝えします。

低学年は、先生方が回します。みんな、元気にジャンプ!

おっとっと!バランス崩しても、倒れませんでした!ナイス調整力!

長縄で大切なのは、回し手の技術。「ひっかかっるのは跳ぶほうの責任」という考え方はしません。回し手が「跳ばしてあげる」ことがとても大切なのです。

さすが、高学年はスピードレンジが違います。記録目指して、連続ジャンプ!

がんばってます!余裕のピース!

体育主任の坂本先生が時間を計測し、「そこまでー!」というとあちこちの学級で歓声が上がりました。「記録が上がったクラスー!」というと「はい!」といきおいよく手が上がりました。終わったあと、「校長先生、記録伸びたー!」とたくさんの児童が報告してくれました。素晴らしかったです。

以前書いたように、長縄は子供たちのチームワーク、「つながる力」を育てます。私はどのチームもみて回りましたが、引っかかった子を責めるような雰囲気が全くありませんでした。それが、北谷小のよいところだと思います。それに加え、長縄は「調整力」や「敏捷性」を高めます。例えば、身に危険が迫ったとき、スッと身をかわすことができる力です。

練習が終わって、どの子も満足そうでした。休み時間、練習している学級もあります。長縄という運動は、やはり素晴らしい。子供たちの成長に資する大切な力を、いくつも与えてくれます。

第3回学校運営協議会を実施しました

第3回学校運営協議会を実施しました

本日、第3回学校運営協議会を行いました。吉川幼稚園の荒井船長線s寧、地域の代表の皆様、PTA代表の方、そして南中学校及び吉川小学校の校長先生をお招きし、令和6年度の学校評価の内容についての審議や、7年度の学校経営方針などをお伝えして、皆様からのご意見をいただきました。

協議が終わると、時間の許す限り、校内の様子や子供たちの授業中の姿勢、教師の働き等をご覧いただきました。

学校運営協議員の皆様からは、次のようなご意見をいただきました。

「子供たちがのびのびと活動している様子が好ましい。環境整備が課題ということだが、継続して取り組みを続けてほしい。」「先生方の働き方改革を進めてほしい。」「保護者と地域の考え方に差が生じる場合もある。さらに、家庭や地域とともに子供たちを伸ばす体制づくりに注力してほしい。」

どれも大変ありがたく、貴重なご意見です。次年度の学校運営の改善に生かしてまいります。

このように、地域の代表の皆様のお声を直接学校運営の改善に生かすことで、地域とともに歩む学校づくりに寄与できます。同時に、地域の皆様のお力添えをいただくことは、学校の教育活動を拡大する最良の手段となります。

これからも、保護者、地域の皆様のお声やご意見を大切に生かしながら、子供たちが明るく楽しく学べる学校づくりに教職員一同努力してまいります。学校運営協議員の皆様、貴重なご意見を本当にありがとうございました。

担任の心遣いと校内の教職員の配置

担任の心遣いと校内の教職員の配置

4年2組の松﨑先生は悉皆研修のため、今日は一日別室でオンライン研修を受けました。その間、代わりの先生が一日子供たちをみてくださいます。

松﨑先生は黒板に熱いメッセージを残し、子供たちを励まして研修に集中していました。

教員が出張だったり、都合でお休みをいただいたりするときは、かわって授業がない空き時間の教員が、教室に入ります。こうすることによって、学級を見守ります。

指定された課題が終わった子から、子供たちはめいめいの課題に取り組みます。中でも、タイピングゲームは人気があります。ゲームというと、ん?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、タイピングゲームはとても有用なソフトです。ICT端末が普及し、授業での活用場面が増える昨今。タイピングに慣れておくと、キーボード入力がスムーズにできるので、楽しみながら練習ができます。子供たちはみんな入力が早いのでびっくりしました。

地上波テレビは、教職員の不祥事を率先して採り上げる傾向があるように思います。また、教員はブラックな職場環境だというニュースも多いように思います。学校に関するネガティブな報道ばかりが先行するのは本当に気がかりです。日本の各地で、教職員不足が深刻になっています。その理由の一つが、学校に関する地上波テレビ等のネガティブ報道にあるかもしれません。でも実際、北谷小の教職員も、吉川市の教職員も、いえ、日本中の教職員が、子供たちのために熱心に、全力でがんばっているのです。そして、その先生方のもと、子供たちも毎日一生懸命勉強に運動に励んでいます。

この北谷小ホームページの目的の一つが、「そうじゃありませんよ」「先生方は本当にがんばっていますよ」ということをお伝えすることです。いつも、この北谷小ホームページをご覧いただき、本当にありがとうございます。

5年生がリード!おおにぎわいのかがやきタイム

5年生がリード!おおにぎわいのかがやきタイム

6年生の卒業に向けて、さまざまなことを5年生にバトンタッチしています。今日の異年齢集団活動「かがやきタイム」もその一つ。今日は5年生が遊びをリードしました。

「はーい、次の勝負ー!さいしょはグー!ジャンケンポン!」

じゃんけん列車は、大盛り上がりー!

フルーツバスケット!「赤い帽子をかぶっている人ー!」「ほとんどじゃん!」

椅子取りゲームも、佳境に入りました!「椅子をとれなかった人をもう一度参加させたいんだけれど、どうですか?」 ちゃんとみんなの気持ちを考えて進行してくれました。

爆弾ゲーム、音楽が止まった時ボールをもっている人がアウトー!「あー、止まっちゃったー!」

今年、6年生はとても上手に下学年をリードして、みんなを楽しませてくれました。5年生がそれをしっかり受け継いで、下学年を大いに楽しませてくれました。

6年生が残そうとしている北谷小のバトンを、しっかり受け継ごうとがんばってくれた5年生。とても頼もしかったです。来年に期待できそう!

南中学校区 小中一貫教育研究授業

南中学校区 小中一貫教育研究授業

本日、南中学校で南中学校区(南中、吉川小、北谷小)合同の小中一貫教育研究授業が行われました。テーマは3校で取り組んでいる総合的な学習の時間における「食育」です。

南中1年生が、食に関する自分で調べたいことを課題に選び、クロームブックでまとめたことを小グループで発表し、意見交換をしていました。朝食の大切さについて調べたり、バランスのとれた食事をとる重要性について調べたりと様々でしたが、生き生きと調べたことを発表する生徒たちが印象的でした。北谷小の卒業生たちも、とてもよくがんばっていました。

発表の中で、「食べる力は生きる力」という言葉がありました。まさにその通りです。

「You are what you eat.=あなたは食べたものでできている。」 「朝食を食べないで登校するのは、スマホでいえば電池残量0%で勉強や運動に臨まなければいけないも同然だよ。」ことあることに、北谷小の子供たちに投げかけている言葉です。小学校で学んだことは、中学生にもしっかり定着していることを感じました。

南中1年生がいきいきと学習する様子をみて、小中9年間連続した学びの意義と大切さを改めて感じることができました。小中連携教育にこれからもしっかり取り組んでまいります。子供たちの豊かな学びのために。

3年生クラブ見学 その他校内のできごといろいろ

3年生クラブ見学 その他校内のできごといろいろ

日本海側では寒波の影響で吹雪だそうですが、こちらは安定したお天気でした。しかし、夕方からは急に冷え込んできたように思います。

2月4日(火)の校内のできごといろいろをお知らせします。

3年生は、栄養教諭の小野先生のご指導のもと、食育指導を行いました。朝食をしっかりとることの大切さを改めて学ぶことができました。

6年生の教頭先生の習字の授業の様子です。担任の先生の「空き時間」をつくるために教頭先生が授業をもって、子供たちの習字の指導をしています。教頭先生は忙しいのに、子供たちのためがんばっています。

1年生は、来週14日の授業参観のために練習に励んでいます。「失敗しても大丈夫だよ。」先生の励ましの声のもと、一生懸命取り組んでいます。

2年生がカッターを使って作品づくりに熱中していました。この作業、とても大切です。刃物は危険なもの。だから、注意をして使わなければならない。こうした経験があれば、おのずと刃物を使って遊ぶようなことはしなくなります。危険なものだからといって、遠ざけるのではなく、正しい使い方を経験で学ぶことがとても大切です。

同じく2年生が、跳び箱の練習に熱中していました。先生にこつを教えてもらって、跳べるととてもうれしそう。いいですね。伸び盛りの力がもつ、まぶしさです。

今日は3年生のクラブ見学。来年入るクラブを、2日間見学してから決めます。卓球クラブで、練習をやらせてもらい、大喜び!

先輩たちが、バスケットボールのドリブルの仕方を一生懸命教えてくれます。

シュートは、こう打つんだ!

アートクラブでは、絵を描く様子をみせてもらいました。「みんな上手!」

「見学させてくれて、ありがとうございましたー!!」

器楽クラブで、楽しく演奏させてもらいました。

クラブの先輩たちは、実に親切に3年生をもてなしてくれました。これも、本校が大切にしている「つながる力」の育成に大いにつながります。クラブ見学一つとってみても、子供たちの成長に資する大切な取り組みだということがわかります。

来年、楽しいクラブ活動ができるといいですね!

無言清掃はなんのため 全校朝会 校長講話

無言清掃はなんのため 全校朝会 校長講話

今日から2月。暦の上では、立春ですね。昨日豆まきをしたり、恵方巻をもぐもぐ無言で食べた子供たちも多かったと思います。今日の全校朝会では、無言清掃の大切さについてお話をしました。

「皆さんは、教室に日光が差し込んだ時、空気中に白い小さなものが浮いているのをみたことがありますか。」

「ありまーす!」「ほこりでーす。」子供たちが元気に答えます。

「そう、ほこりですね。ほこりの正体を知っていますか?皆さんが来ている服の繊維ごみ、頭皮から出るふけ、皮膚から出るあか、ダニ、花粉等です。」「えー」という声が沸き起こります。

「掃除の時間、口を開けておしゃべりをしているとどうなるかわかりますね。湿った口の中にほこりが入りやすくなり、健康によくない影響を与えるかもしれません。」続けます。

「でも、無言清掃の大切なのはそこではないのです。日本には、『掃除は、心を磨く』という言葉があります。自ら掃除をすることで、みんなが使う学校を大切にする心や、自分たちの環境を守ろうという責任感が育ちます。みんなで協力して学校をきれいにしようという「つながる心」が高まります。掃除をして学校がきれいになると、心がすっきりして、働くことへの喜びを知ることができます。何より、一生懸命掃除をすると、自然と無言になります。それが無言清掃の意味なのです。」

子供たちは、黙って聞いています。

「でもね、世界的にみると、子供たちが学校を掃除する国は日本のほか韓国、中国ぐらいで、少数派です。アメリカやヨーロッパでは、掃除は清掃会社がすることで、子供たちは勉強に専念すべきという考えが一般的です。でも最近は、日本型の掃除を採り入れる国が増えてきています。シンガポールは2016年から。フランスやイギリス、ドイツといった国々も一部、子供たちが学校の掃除をするようになってきています。掃除を通して、地域や環境を大切にするボランティア精神を育てようというのです。」

「イギリスのことわざです。A clean houde is a happy house.きれいな家は、幸せな家、という意味です。明日の掃除から、力を合わせて、がんばりましょう!」

全校児童 から、「はい!」という元気な返事が戻ってきました。

清掃活動の充実は、学校評価等から出た次年度の課題です。今年度から、できることは始めたいと思っています。無言清掃は手段であって、目的ではありません。大切なことは、「自分たちの学校を、自分たちの手で、きれいにしようよ!」という心をもった子供たちの育成です。

(今月の生活目標「廊下を安全に歩こう」も、しっかり説明しました)

保・幼・小連携事業を行いました

保・幼・小連携事業を行いました

小1プロブレムという言葉があります。活動中心の保育園や幼稚園の園児たちが、小学校に入学すると環境や教育活動の違いから不適応を起こし、不登校などの問題につながることを指しています。

保育園、幼稚園、小学校はその問題を予防し、保・幼・小の円滑な接続に資するため、保・幼・小連携事業を行っています。本日、吉川幼稚園・青葉保育園・第二保育所・エンゼル保育園の園児たちと先生方をお招きし、1年生のお兄さん・お姉さんたちが歓迎しました。

体育館に集まって、司会の子たちががんばります。「園児のみなさん、北谷小にようこそ。」

1年生から、心づくしのプレゼントが贈られました。「メダルを受け取ってください。」

1年生が、学校生活を紹介しました。校歌の一番を歌って、園児にきかせてあげました。

お次は、お楽しみ、北谷小学校まるばつクイズでーす!

さて、メーンイベント、1年生による校舎内見学です。この日のためにがんばって見学の案内の練習をしてきた1年生。立派に園児たちの手をひいて、校舎内を案内できました。

校舎内見学のあとは、教室に案内して「1年生体験」に取り組んでもらいました。この塗り絵を、きれいに塗ってね。色鉛筆は、これを使ってね。

体験も終わり、体育館に戻ってきました。もうすっかり打ち解けた雰囲気になりました。「今日は、ありがとうございました。」

1年生のがんばりのおかげで、園児たちに喜んでもらいました。1年生のみんな、よくがんばりましたね。来年、今日きてくれた園児のみなさんが入学してきたら、北谷小の先輩として、園児たちの力になってあげてね。

立派なお兄さん、お姉さんになりました!

二年生 野菜が育ちました!

二年生 野菜が育ちました!

今日は日中、突然の停電でびっくりしました。授業中でしたが、学校での活動にほとんど影響がありませんでした。ああ、よかった。

2年生は昨年11月、生活科の学習で鉢植えに小松菜、はつか大根、水菜などを植えて育てていました。今日、その成長を確かめてる観察をしました。

観察カードに、わかったこと、気付いたことなどをしっかり書き込みます。

全員ではありませんが、収穫できる子は持ち帰ることができました。「やったー!」本当にうれしそうでした。

その一方で、中にはまだ育ち切っていない子もいました。そうした子たちは、ちょっとがっかりだったと思います。でも、それが命を育てることの難しさです。

どれだけお水をあげれば元気に育つのか、という保障はありません。ただ、毎日様子をみて、元気がなかったら何が原因かを調べて、もう一度世話をがんばって…それの繰り返しです。「命とは、そういうものだ。」そうした経験から命を育てる難しさと、収穫の喜びを学ばせることで、子供たちの豊かな心を伸ばすことができます。

子供たちは、小さな鉢の野菜からも、たくさんのことを学んでいきます。

暖かな一日 北谷小あれこれ

暖かな一日 北谷小あれこれ

1月とは思えないほど、日中暖かい日が続いています。

業者の方が樹木選定をしてくださっています。伸び放題だった枝がすっきりしました。業者さん曰く、枝が伸びて建物に当たることはよくないとのこと。校庭の木々も散髪してもらって、すっきりしたようです。

暖かな気候の中で、元気に走り回る2年生。子供はこうでなくっちゃ。みんなめいっぱい動いて汗をかいていました。

音楽室では、5年生が「威風堂々」の練習を進めています。だいぶ音がまとまり、合奏が完成してきました。いろいろな楽器を任された子供たちが嬉しそうでした。責任重大です。がんばって!

6年生の教頭先生による習字の練習題は「感謝」でした。今の6年生が最も大切にしたい言葉の一つです。

子供たちが集中して取り組む授業の自然な様子をお届けしようと思ったら、シャッターハンターにみつかりました(笑)。

どれも、何気ない授業の光景ですが、それが大切なのだと思います。先日、長野駅周辺で起きた悲惨な事件の犯人が確保されましたね。それまでは、周辺の小・中学校の児童生徒や保護者の方々は不安で仕方なかったと思います。こうして、日常の光景が流れていく当たり前の日々に、感謝したいと思います。児童の皆さん、先生方、今日もがんばってくれてありがとう。そろそろ、1月も終わりです。

ロボット、いろいろ調べています

ロボット、いろいろ調べています

今日から1月最後の週がスタートです。幸い、校内では感染症はまだ流行っておりませんが、子供たちには外遊びのあと、必ず石鹸で手洗いをするように呼びかけています。ご家庭でもご配意くださるようお願いします。

1年生の教室をみると(1年生が多いですね、といわれそうですが、楽しそうに活動に取り組んでいる様子をみるとついついお伝えしたくなってしまいます。すみません。)音楽に取り組んでいました。担任の先生が、子供たちにこんなことを伝えます。

「じゃあ、目をつぶって、歌えるかな?」すると子供たちは「歌えるよー!!」と一斉に元気に返事をしました。

子供たちはみんな、目をつぶって見事に歌い切りました。上手!!すごーい!!

「すごいねー!!びっくりした!さあ次は、鍵盤ハーモニカで演奏してみよう!」子供たちは見事な集中力を発揮して、鍵盤に向かいます。

1年生の先生は、さすが上手です。これ、子供たちの集中力とやる気を高める、楽しい「挑発」です。「難しいけれど、できるかな~?」と投げかけると子供たちは「絶対できるー!!」と気持ちよく乗ってきてくれます。いいですね。みんなのやる気と集中力が高まる様子をみせてもらいました。

2年生は国語の説明文の学習のまとめで、「自分が調べたロボットについてまとめて、発表しよう」という授業に取り組んでいました。とても一生懸命にやっていたので、感心、感心。

と、思って、一人一人の作業の様子を見回っていたら、実に様々なロボットを調べていました。2足歩行ロボット、災害救助ロボット、介護ロボット、一人住まいの方の話し相手になるパートナーロボット…。うむうむ、図書室から文献資料を探してきて、様々な事例をたくさん調べて、これはいい学習だね…と思ったら、資料の中には映画「i-ロボット」や「ター〇ネーター」まで掲載されていて、おいおい、AIが暴走して人類の脅威になるロボットまで出てるじゃん!

そうした映画を掲載していた文献は、未来のロボットはそうした危険性を内包している、ということを警告したかったのかもしれません。生成AIがすごいスピードで進化しているのは事実です。実際、トランプ大統領は国力増強のため、AIに対する規制緩和を始めました。2045年は世界が「シンギュラリティ・ポイント」を迎えるともいわれています。AIが人間の知性を超えるといわれる瞬間は、もっと早く到来するのではないか、とも言われています。

すると、AIが「人間は脅威だ」と考え始め、人類を攻撃し始めるあの映画が現実になる可能性だって、まったくないともいえないわけですね。その備えを築いておくことも、人類の重要課題というところでしょうか。

これからの時代、人間はAIと対立するのではなく、AIと協働し、かつAIを利活用することが必須になるといわれています。子供たちが今一生懸命調べている文献資料の中のロボット。未来を生きる子供たちにとって、必須の知識になるのかもしれませんね。

入学説明会にご参加をありがとうございました

入学説明会にご参加をありがとうございました

本日、入学説明会を行いました。令和7年度新入学児童の保護者の皆様に体育館にお集りいただきました。

学校の概要、一年生の主な行事、持ち物、保健上の配慮事項などについてご説明しました。

PTA役員の皆様にも、PTA活動についてご説明をいただきました。PTA役員の皆様、大変ありがとうございました。

その後学用品の販売をもって終了とさせていただきました。ご参加の皆様、大変ありがとうございました。

私(校長)の方で、特にお願いしたのは「早寝、早起き、朝ごはん」です。北谷小の児童は活発で、学習に運動に元気に取り組むお子さんがとても多いです。でも、毎日体調を崩して保健室を訪れる子がいます。その子たちに共通しているのが、「朝食を十分食べていないこと」「睡眠時間が不足していること」が多いと感じています。

朝食を十分に食べないで登校するのは、スマホでいえば電池残量5%で学習や運動に臨むに等しいことです。睡眠時間が短いと、眠気に襲われ授業に集中できず、学習効果が高まりません。いらいらしやすくなるので、友達とのトラブルも多くなります。

5時間目、1年生が元気に鉄棒練習に取り組んでいました。体育はもちろん、学習に元気に取り組むためには望ましい生活習慣が何よりも大切です。ご家庭でのそうした生活を基盤として、学校教育は成り立ちます。

今日の入学説明会では、養護教諭も特にそのことを保護者の皆様にお伝えしました。子供たちの心と体は伸び盛り、育ち盛りです。そうした子たちに十分な食事、睡眠、休養、そして心休まるご家庭の環境は成長にとってとても重要なものなのです。

今日ご参加くださった保護者の皆様、そしてこの「北谷小ホームページ」をご覧いただいている皆様、どうかご配意くださいますよう宜しくお願いいたします。

楽しい長縄!育つのはチームワーク

楽しい長縄!育つのはチームワーク

現在、1年間の校務の成果と課題等を振り返る面談を先生方と行っています。本当に忙しい合間、空き時間を使っての面談なのでこの間、忙しさに拍車がかかります。校内巡視の時間も限られてきますので、内容がちょっとで申し訳ございません。

職員室であたふたと仕事に追われていると、運動場から「はい、はい」という2年生の元気な掛け声が聞こえました。長縄練習の真っ最中でした。みんな真剣な表情でがんばっていました。

担任の磯先生が、こんな呼びかけをしていました。

「前回の練習よりも、1回でも上回ればいいよ!力を合わせて、がんばろう!」

それがいいと思います。目標をもたせることは大切ですが、長縄で育てたいのはチームワークです。絶対的な目標をもたせると、失敗した子が非難されかねません。

あくまでも目標は、自己ベストの更新。誰が引っかかっても、絶対に責めない。失敗しても「いいよ!気にしないで!」と励まし合う。記録が更新したら「やったあ。みんなで力を合わせてよかった!」と喜びを分かち合う。

長縄には、それができるのです。

2年生の子たちも、楽しそうに励まし合って記録更新に挑戦していました。とても微笑ましい光景でした。

記録に必要以上にこだわらない。引っかかった仲間を決して責めない。みんなとの協力を大切にして、声を掛け合いながら自己ベストを目指す。

そうした方針に「いやね、そうはいうけれど、社会に出たら結果がすべてでしょ?子供たちがそうした社会に出たとき厳しい状況の中にあっても負けないように、小学校のうちから、結果を追い求める姿勢を発達段階に応じて学ばせるべきでは?」というお考えもあるでしょう。それも、大切な考え方です。

でも私は、小学校のうちは、過程を重視したいと思います。仲間とともに一生懸命取り組む姿勢を称賛してこそ、非認知能力=たくましく生きる力が伸びるからです。それは、将来結果を追い求める力強さの礎となる数値化できない、経験から学べる貴重な力です。

小学校のうちは、その取り組みを好きにさせることが大切だと思います。一生懸命取り組ませ、協力することで記録が伸びる喜びを味わわせる。育っていくのは、体力や持久力、敏捷性だけではありません。チームワークです。そうして、長縄をもっと好きにさせる。小学校では、それが大事だと思います。

クラブ見学の準備を進めています

クラブ見学の準備を進めています

今日も日中は暖かで、3月並みの気候になりました。6校時のクラブも、寒さを気にすることなくスムーズに行うことができました。

今日のクラブ活動では、2月4日、2月12日の3年生のクラブ見学の準備を進めていました。それぞれのクラブで次年度3年生にたくさん入ってもらうため、各クラブとも創意工夫を凝らして、練習に力を入れていました。3年生のみんなに喜んで、期待をもってもらうといいですね。

今日は1日いろいろと仕事が入り、十分校内巡視ができませんでした…短くてすみません。また、がんばります。

心潤すものを大切にしたいですね

心潤すものを大切にしたいですね

昨日の夜の雷はびっくりしましたが、朝方降った雨はちょうどいいお湿りになり、空気も気持ちがよかったです。

音楽室で、5年生が「威風堂々」の合奏の準備をしていました。

合奏って、本当に楽しいです。それぞれの楽器でパート練習をして、全体で会った時の気分は最高。5年生も、楽しみにしているようでした。

2年生も鍵盤ハーモニカで音を出して、器楽演奏を楽しんでいました。

音楽や図工といった芸術教科は、心を潤します。私は国語や算数と同等に価値をもつ、大切な情操教育だと思います。

用務員の山崎さんが、校内の最後のトイレ清掃である体育館のトイレをピカピカに磨いてくれました。そのおかげで、北谷小のトイレは今、とってもきれいです。ありがとうございました!

ピカピカになった体育館のトイレをみて、植村 花菜さんの「トイレの神様」の歌詞を思い出しました。

♪小3の頃からなぜだか おばあちゃんと暮らしてた 実家の隣だったけど おばあちゃんと 暮らしてた

毎日お手伝いをして 五目並べもした でもトイレ掃除だけ苦手な私に おばあちゃんがこういった

トイレにはそれはそれはキレイな女神様がいるんやで だから毎日きれいにしたら

女神様みたいなべっぴんさんになれるんやで

その日から私はトイレをピカピカにし始めた べっぴんさんに絶対なりたくて 毎日磨いてた♪

これも、心を潤す素晴らしい曲ですね。トイレをきれいに磨けば、べっぴんさんになれる。歌詞の中のおばあちゃんの言葉は本当だと思います。先日、掃除の時間子供に「校長先生、なんで掃除をしなくちゃいけないんですか?」と聞かれたので即座にこういいました。「自分たちが使った場所を自分たちの手できれいにするのは当たり前のことだよ。そして、きれいな心はきれいな場所でしか育たない。」

学校の掃除を子供たち自身が行う国の方が少数派だといいます。でもそれは、寺子屋時代からの日本の美しい伝統だと思っています。美しい心は、美しい場所で育つ。だから、自分たちの手で学校をきれいにするんだ。山崎さんがきれいにしてくれたトイレをみて、改めて子供たちに伝えようと思います。

保・幼・小連携事業…1年生、張り切っています!

保・幼・小連携事業…1年生、張り切っています!

朝方は雨がぱらつきましたが、日中は3月並みの陽気になるなど、天気予報の通りでした。

ずらっと廊下に並んだ1年生。実は、今度保・幼・小連携事業の一環として、次年度入学してくる園児たちを学校に招待して、北谷小の建物内を案内する催しがあるのです。今日は、そのための練習を1年生ががんばっていたのです。

「昇降口も案内しますよ。くつをこうやっておくんだよ、と教えてあげましょう。」「はい!」

「職員室に入る練習をします。入るときは『失礼します。』を忘れないでね。」

「失礼します!」「失礼します!」しっかり、あいさつができました。

子供たちも、とても楽しみにしているようです。

この保・幼・小連携事業には大きな役割があります。「小1プロブレム」の解消です。活動中心の幼稚園と違い、小学校は学習の場です。そのギャップに困惑し、不登校につながるケースを防ごうとするものです。同時に、1年生に進級した、という自覚と下学年の面倒をしっかりみていこうという責任感を育てる目的もあります。

1年生はとても張り切っていました。すてきなお兄さん、お姉さんぶりを発揮してくれそうです。みんなのがんばりに、期待しています!

POSシステムの学習…社会を見る目を育てるために

POSシステムの学習…社会を見る目を育てるために

先週17日(金)、放課後さまざまな 用事への対応があり、更新できずに失礼いたしました。

埼玉県には現在、インフルエンザの流行警報が発令されています。今のところ校内での感染者数はごく少数ですが、県内外の感染者数を見る限り、これから1月下旬から2月にかけて流行のピークが訪れる可能性が高くなっています。引き続き、お子さんの感染予防及び体調管理にご配意くださいますよう宜しくお願いいたします。

三学期当初、学校生活への適応に不安を感じていた子供達もすっかり慣れて、どの学級でも順調に学習が進んでいます。

道徳に集中する三年生。先生のお話をよく聞いています。

一つ上の学年は、さらに集中してお話を聞くことができます。いいですね!

音楽の授業に参加する5年生。先生の話に耳を傾けていました。

5年生は、社会科でPOS(Point of sale)システムについて学習していました。

「コンビニエンスストアやスーパーのレジでは、お会計と同時にお客さんの情報が集まるシステムがあります。お客さんの性別、おおよその年齢、いつ、どんな商品を買ったかなどですね。なぜそうした情報を集めるか、分かりますか?」

「うーん・・・。」

「あ、そうか、ポイントカードを忘れたときでも対応できるように?」

なるほど、なかなかいい意見です。

「それはお客さんの立場からですよね。お店側のメリットは何かなあ?今日は、それを話し合ってみよう。」

こうして、課題が設定されて子供達は教科書や資料集を読んだり、話し合いからお店がお客さんや売れた商品の情報を瞬時に集めるシステムのメリットについて考えていきます。

POSシステムの最も大きなメリットは、商品管理のデータ収集を徹底して、商品の品切れを防ぐことです。特定の品物がなくなると、ネットワークを動員してその商品が棚に補充されるわけですね。同時に、どの商品がいつ、どんな年齢層のお客さんに売れるかをデータ収集することにより、売れ筋商品がいつでも豊富にそろえられるよう配慮できるわけです。

近年ではスマートフォンによる会計やアプリ配信によるクーポン券の配信などますます便利になってきています。感心するのはそうしたアプリをみてみると、商品の売れ筋が一目で分かること。それが、レジで商品をピッ!とスキャンすると同時に、情報収集ができるわけですね。某コンビニの売れ筋おにぎりのランキングをみると①ツナマヨネーズ、②シャケ、③昆布。こりゃまた、鉄板。いくらICTが高度に発達しても、人気おにぎりの中身は昔から全然変わりませんね。不易と流行だなあ(笑)。

そのような販売の秘密と、企業努力を知ればお店にいったとき、商品棚の品揃えをみる目が変わってきます。そこから、「賢い消費者」になるための基盤が築かれていくわけですね。

私は国語も算数も理科も図工も体育も好きですが、大学では社会を専攻しました。やっぱり、社会科は面白いです。国語や算数は基礎・基本となる「用具教科」ですが、理科や社会は世界を見る目がどんどん広くなる感覚が楽しい。そのような学びの喜びを子供達に伝えていきたいものです。

来週、インフルエンザの感染がまだ広がりませんように。

不審者対応避難訓練を行いました

不審者対応避難訓練を行いました

本日、不審者対応避難訓練を実施しました。ご指導をいただいたのは、吉川警察署生活安全課の警察官の方です。今年も不審者役をお願いしました。昨年度と同じ、不審者が西側昇降口から侵入して、2階で一番階段に近い2年2組に押し掛ける想定です。流れを写真で簡単にご紹介します。

まずは、不審者が2年2組の教室に近付きます。担任はそこで不審者を教室に入れまいと対応します。不審者が刃物を出すことも想定します。(刃物を出したので、これ以降は「犯人」と呼称します。)

担任は犯人を制止すると同時に、学級の子供たちをベランダづたいに避難させます。並行学級の担任は異変を察知し、教室内にバリケードを築いて、犯人の侵入を防ぐと同時に、職員室に内線を入れます。

教室からの連絡を受け、職員室で直ちに警察署に通報します。その後、符丁(ふちょう=犯人には意味が分からないように、事前に決めておいた暗号)の校内放送を使って、2年2組の教室に侵入があったこと、各教室にバリケードを築くこと、男性職員は犯人の制止に向かうことを指示します。

駆け付けた男性職員は、各階に備え付けてあったさすまたを使って、犯人を制止します。子供たちや職員に被害が及ばないようにして、警察の現着を待ちます。

到着した警察官が犯人を取り押さえてくれました。職員は教室に戻り、子供たちの安全を確認したのち、体育館へ避難させます。

体育館に集合した子供たちに、生活安全課の方が全体指導してくださいました。「静かに、体育館に避難できましたね。よくできたと思います。もし、こうした事態になったとしても、落ち着いて、先生方の指示を聞いて安全に避難してください。そうすれば大丈夫です。」

業間休みになったので、子供たちを教室に戻し、職員はさすまたの講習を受けました。「さすまたは犯人を取り押さえるものではなく、制止するためのものです。こうして、目線の位置に突き出すことで、威圧感を与えることができます。」

短い時間でしたが、職員どうしても、練習を行うことができました。

子供たちには、「正しく恐れる」ことを指導しました。コロナ禍においてよく使用された言葉ですが、避難訓練にも同じことがいえると思います。恐れすぎては行動に制限が出てしまうし、まったく恐れないのでは油断が生じます。危機に陥った時、どのように行動するか正しく学び、いざ緊急事態になってもあわてず、さわがす行動する。それが大切だと伝えました。

また、生活安全課の方は、こうもおっしゃっていました。「下校時や放課後にお子さんが不審者に遭遇したりしたら、すぐに警察に通報してください。翌日、学校さんに知らせるのでは遅い。通報があれば、すぐ私たちは現場をパトロールします。パトカーが巡回しているだけで、大きな抑止力となります。」

保護者の皆様にも、お願いしたいところです。

吉川警察署生活安全課の皆様のおかげで、子供たちに避難の正しい知識を伝えることができました。本当にありがとうございます。「備えあれば、憂いなし。」先人の言葉はまさに真を突いています。子供たちにも、伝えていきたいと思います。

各教室の授業あれこれ

各教室の授業あれこれ

地上波テレビは連日「インフルエンザ患者が過去最高」「インフルエンザ脳症にも注意を」と呼びかけています。今現在、本校ではインフルにり患した児童は非常に少数で、感染状況は落ち着いています。しかし、インフルエンザの感染ピークはこれからです。学校ではうがい・手洗いの励行、教室換気を心掛けています。ご家庭でも、外から帰ってきたらかならず石鹸で手洗いを、またご家庭で十分な休養に努めるようお願いします。

今日も、校内巡視をしたときにみた各教室の様子をお届けします。

6年生は、社会科です。「これは、戦時中に使っていた道具です。なんだか、わかりますか?」「冷蔵庫かな。」「あれ、ラジオじゃない?」「うーん、これ、電子レンジ?」楽しそうに、話し合っていました。

5年生の教室では、卒業式の座席配置等について話し合っていました。はやくも、6年生のためにがんばろう、という気持ちを準備していました。

同じく5年生の教室では、マット運動の技のポイントを動画を通して学んでいました。こういうとき、一人一台端末があると便利です。この次は、体育館で実際に練習に入ります。

もう一つ、5年生。「生活を支えるものやお金」の学習で、先生が「さあ、買い物をして、失敗した経験はないか、思い出してみましょう。」面白い質問なので子供たちに聞いてみると「ない!」「ありません!」「買い物は、うちの人がしています!」とそっけもない回答の連続!「いや、楽しみにしていたゲームを買って、期待していたほど面白くなかったって経験、ない?」「…それはあるかも。」まあまあ、すぐさま「ない!」と思わないで、まあ思い出してみましょう。それが、学習の課題づくりにつながりますから。

2年生は、「すてき すけるん」というペットボトルを使った工作に取り組んでいました。ペットボトルを切って、ねじったり、組み合わせて新しい形をつくったり。みんな夢中で、作品づくりに取り組み、目を輝かせてできあがった作品をみせにきてくれました。みんな、図工が大好きです。楽しいものね。

ちょっと、タイミングが合わなくて出ていない学級もあってごめんなさいです。でも、どの学級を3学期の滑り出しを順調に進めています。

6年生の「戦時中の人々の暮らし」を聞いていて思い出すのは、生活に必要な道具の進化です。だって、今はもう使わなくなってきているCDだって、私が高校生のころ、はじめてCDプレーヤーが売り出したのですが、当時は1台30万円もしたことを覚えています。よっぽど音楽好きか、金銭に余裕がある人しか買えませんでした。でも今は、音楽はダウンロードかストリーミング再生で聴くことがメインになっていて、CDはすっかり無用の長物になろうとしています。子供たちが話し合った戦時中のラジオや冷蔵庫も、当時は最先端の家電で、高嶺の花だったんだろうなあ、時代の移り変わりって、早くて逆に怖いものだ、などと思ってしまいました。いや、年が出るなあ。失礼しました。

算数、難しいけれどがんばらねば!

算数、難しいけれどがんばらねば!

三連休明け、いよいよ3学期も本格的に軌道に乗ります。連休明け、心配していたインフルエンザの拡大も今のところはないようです。でも、休み時間が終わるたび、子供たちには「インフル流行っているよ!必ず石鹸で手を洗ってから教室に入るんだよ!」と呼びかけています。

子供たちも連休明けで大変だろうと予想していましたが、各教室をのぞくと、どの学級も先生方の指導のもと、がんばって学習に集中する姿がみられました。

でも、5年生の教室はちょっと様子が違いました。取り組んでいるのは「割合」です。「12.5gをもとにした8gの割合はどれだけですか。」「9mは12mの何%ですか。」という問題です。これが、難しい!直感的に割り算は、大きい数÷小さい数になります。ところが、割合の学習はこれが通用しません。小さい数÷大きい数になる場合が多いし、たとえ立式が正しくできても、さらに難しい「小数のひっ算」を正確にやらなければなりません。それに加えて概数の概念が加わり、「答えは上から二桁の概数で求めましょう」と求められます。四捨五入をする桁を間違えるとそれまでの努力も水の泡。いやいや、いくつハードルがあるのでしょう。おそらく、5年生で最も難しい算数の問題でしょう。5年生が苦しみながらも一生懸命問題と格闘し続けていました。

お笑い番組などを観ていると、よくこんなネタを耳にします。

「学校でさあ、微分積分とか連立方程式とか習ったけど、あれ、何の役に立つん?いらねんじゃね?」

芸人さんに悪気はないでしょう。しかし、児童生徒の学習意欲を挫くようなものの言い方はしてほしくないと思います。学校で学ぶ知識は、実生活で役立つ、役立たないではありません。私たちの認知能力=思考ルーティーンは様々な要素で構成されています。実生活での体験、経験、学校で学んだ知識・技能、読書、映画、いろいろな人との交流、訪れた場所で触れた歴史、文化。そうしたものから、私たちは自らの考え方を構築していきます。

習得した考えを実践して、うまくいけば成功体験となり、うまくいかなければ反省材料となります。それの繰り返し。私たちの思考は、国語、算数、理科、社会など学ぶすべての教科の学習内容から基礎が築かれていきます。実生活に役立つものだけ学べばいい、というのは上っ面な考え方です。学校で学ぶものすべてが、思考ルーティーンの土台となり、たくましく生きる力の源となるのです。

だからこそ、子供たちにはあきらめずにがんばってほしいと思います。そして人生において、何事も先入観をもたずに学んでいってほしいと思います。「これって本当に学ぶ意味があるのか?」と思うものに真摯に取り組む姿勢こそ、数値化できない素晴らしい学力そのものですから。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード