学校ブログ

寒いけれど、体育がんばっています!

寒いけれど、体育がんばっています!

今朝の最低気温はマイナス三度と、今年一番の冷え込みとなりました。日本海側は最強寒波による積雪は大きな被害を出しそうです。

吉川市といえば、寒い!今日の登校指導はさすがにそう感じました。そんな中ですが、1時間目から体育館で3年生が元気に跳び箱に取り組んでいました。

坂本先生は子供たちが安心して練習に取り組めるよう場の工夫をしたり、ハードルを低くしたりと配慮したので、みんな安心してリズムよくぴょんぴょんと跳び、寒さの中でも元気に体を動かしていました。

2時間目は、2年生が運動場で縄跳びに取り組みました。吉川市は6年生が陸上競技会で3分間縄跳びに取り組んでいますが、2年生も挑戦。何回引っかかってもOK.磯先生も元気にリードして、みんなに声を掛けます。「はい、何回引っかかっても大丈夫なので、跳び続けようねー!」2年生の子たち、よくがんばっていました。

子供は風の子、といいますが、少し様子が変わってきているように思います。コロナ禍以降、感染症に対する不安が勝り、外で体を動かすことに消極的になる子が少しずつ増えてきているようにも思うのです。

それでも日差しのもと、楽しく体を動かせば、必然的に免疫力が高まります。日光浴をすることで体内にビタミンDが生成され、健康増進に大きな役割を果たします。近年では、ビタミンDにはがんを予防する効果があることもわかってきました。先人は「夏に思いっきり日光浴をすれば、冬風邪をひかない」と口伝を残されましたが、科学的根拠があったのですね。何よりも、ストレスの発散となります。人間は体を動かせば心がすっきりするようにできていますので。程度はありますし、個々の体質の問題もありますが、体を動かすのは、子供たちの成長にとっていいことづくめなのです。

1年間で一番寒い季節になりますが、子供たちには積極的に体を動かしてほしいと思います。健康な体は間違いなくたくましく生きる力の大黒柱となりますから。

徐々に軌道に乗る三学期の様子

徐々に軌道に乗る三学期の様子

昨日始まった3学期、各学級でよいスタートを切れるよう指導しています。

学期はじめ恒例、発育測定です。静かに待つことができました。足、寒!

各学級で、当番活動や係活動決めが進んでいます。学級づくりの上でとても大切な過程です。誰もが自分の仕事に責任をもつ。どのように動いたら学級のためになるか考える。そうした責任感や判断力を育てます。

そして、3学期の目標決め。2学期を振り返って、今学期はこれをがんばってみよう。こうした思いが「やりぬく力(意欲・向上心)」や「おちつく力(自制心)」を育てていきます。「漢字を丁寧に書きたい。」「文章がスラスラ書けるようになりたい。」1年生も立派な目標を立てていました。

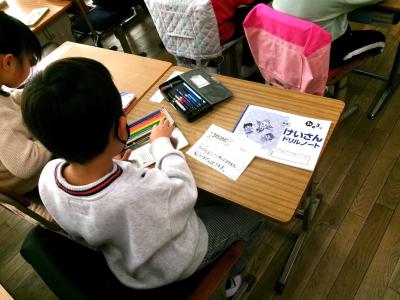

授業も始まりました。算数に取り組みます。まずは、2学期の復習に取り組みます。

こうして、3学期が徐々に軌道に乗ってきました。学校全体でも感染症はまだ少なく、落ち着いた状況です。今週末は三連休、人込みに出掛けるのをなるべく避けるなど、健康に気を付けて、連休明けも元気に登校してきてほしいと思います。学校に来て、級友と力を合わせて学級を軌道に乗せる。それだけで、子供たちは成長していくのですから。

3学期始業式を行いました

3学期始業式を行いました

昨夜降った40日ぶりの大雨で、朝、路面凍結などの交通障害が出るかと心配しましたが、杞憂に終わり、よかったです。日中、どんどん晴れていき、3学期スタートに相応しいよいお天気になりました。

3学期の始業式を行いました。インフルエンザの流行で2学期終業式はオンラインで行いましたが、感染症にり患している児童は全校で非常に少なかったので、予定通り体育館で行うことができました。

校長講話は、新年と新学期のスタートに当たり、将来の夢をもつことの大切さについて話をしました。学校だよりにも書きましたが、昨年12月に大きな飛行機事故が続きました。しかし、昨年1月2日に起きた羽田空港でのJAL旅客機が海上保安庁の航空機と衝突した事故です。パイロットと客室乗務員の必死の働きにより、乗客乗員379名が全員無事に脱出したことは、「奇跡の脱出劇」として世界中の称賛を浴びました。そこであこがれる子供が多い職業の一つとして、大型旅客機パイロットのお話をしました。

パイロットの夢をかなえることは大変な困難が伴います。また、晴れてパイロットになれても、大勢の命を預かる重責を担います。それでも、実際にパイロットになった方にお話を聞くと

「子供のころから夢だったパイロットになり、お客様を運べるようになったことがとてもうれしかった。」

「空からの素晴らしい景色を見られることが何よりもうれしい。」

「毎年行われる航空祭で、たくさんの子供たちに『お兄さんのようなパイロットになりたい!』といわれる。子供に夢を与えることができて本当にうれしい。」

など、一堂に喜びを語られるそうです。そしてそのパイロットに必要な力は、と聞かれるとこのような答えが返ってくるそうです。

「なりたい自分になるために、『なりたい』という気持ちを持ち続け、自分を信じて努力を続ける力」

「わからないことはわからないと答える素直な心」

「フライトはチームで行うもの。相手の気持ちを尊重する姿勢」

これは、本校で育てているたくましく生きる力の「やりぬく力(意欲・向上心)」「おちつく力(自制心)」「つながる力(コミュニケーション力)」に通じます。

子供たちには、三学期も目標をもって、日々やるべきことにしっかり取り組みましょう、と話しをました。それがたくましく生きる力を伸ばし、未来の夢につながる、と伝えました。

代表作文を担当した3年生の児童が、目標をもつことの大切さについて立派に述べてくれました。「二学期、持久走記録会や書きぞめ競書会で目標をもって臨みました。三学期も優しい人になる、という目標をもってがんばりたいです。」素晴らしい内容でした。

その後、各学級で学級開きが行われました。最初はちょっと曇った表情で登校してきた子供たちも、学級で仲間と再会すると笑顔がみられるようになり、3学期のスタートにいきいきと取り組んでいました。

2学期終業式、出席停止や欠席が多かったので一斉下校ができませんでしたが、本日は予定通り校庭に集合して、通学班での下校を行いました。交通事故にあわないために交通ルールや通学班があること、黄色い安全帽子をかぶることで事故を避けることができることなどを確認し、下校を見送りました。

ご家庭や地域の皆様のおかげで、こうして順調に3学期のスタートを切ることができました。本当にありがとうございました。

何人かの子供たちから、「校長先生、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。」と新年のあいさつをしてもらいました。ああ、冬休みのあいだ、ご家庭内であいさつの大切さについてしっかりお話をいただいているのだろうな、と思いました。

「1月は行き、二月は逃げ、3月は去る」という言葉にあるように、3学期は、53日間ととても短い期間となりす。しかし、一年のまとめの時期であり、同時に次学年への準備期間でもあります。忙しい日々になりますが、子供たちに目標をしっかりともたせ、日々の教育活動に丁寧に取り組ませたいと考えます。そうすることにより、子供たちの基礎的・基本的学力や、たくましく生きる力を伸ばしていきたいと考えます。その先に、子供たちの明るい未来が開けるからです。

3学期も、北谷小の教育活動にご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。

2学期終了 終業式を行いました

2学期終了 終業式を行いました

8月26日に始まった81日間の2学期も、本日12月24日で終了です。本日、2学期終業式を行いました。校内でインフルエンザが猛威を振るっており、児童を一堂に集めることを避け、オンラインで実施しました。

校長講話では、2学期を振り返り、それぞれの行事への取り組みを通して成長した子供たちのがんばりを労いながら年末年始の過ごし方や新年を迎える心構えについて話しました。

「冬休みは、年末年始を迎えます。年賀状を書いたり、除夜の鐘をきいたり、おせち料理を食べたりと、日本の伝統的な過ごし方がたくさんあります。その中で、書きぞめがあります。皆さんも12月に競書会を行いましたね。

その年にはじめて汲む水を「若水」といいます。それを神棚にお供えしてから墨をすり、歳神様のいらっしゃる恵方に向かって、おめでたい言葉や詩歌を書き、一年がよい年になるように祈ったのが書きぞめです。

年末年始に行う催しは一つ一つ「今年がよい年になるように」という願いを込めたものです。ご家族で行うのもいいですね。また、新年を充実した年にするために、今日先生方からいただく通知票から二学期を振り返り、新年の目標を決めましょう。」

年末年始の催しには一つ一つ意味があります。みな、新しい年の無病息災を祈り、家族の幸せを願うために行うものです。子供たちにはその意味を知って、家族との時間を大切にしてほしいと思いました。

通知票の成績は、よかったら「やったー」、低めだったら「ちぇー」で終わらせるものではありません。自分の課題を把握し、長期休業中に努力して、新学期へつなげるためのものです。今日、ご家庭で通知表を開いたら、ぜひ二学期の振り返りと三学期の目標をお子さんとご一緒に決めてくださるようお願いいたします。

代表児童が代表作文を力強く読み上げてくれました。

「ぼくは、市内音楽会をがんばったことがよかったです。また社会科見学では、ルールを守ってグループ行動ができました。持久走記録会では、練習をがんばったおかげでよい成果を出せて、よかったです。」

代表に相応しい、立派な内容でした。

その後教室では、担任の先生が一人一人に2学期のがんばりへの労いと、3学期の課題を話しながら通知表を渡していました。子供たちもうなずきながら通知表を受け取っていました。

午前中の時間はあっという間に過ぎ去り、下校時刻になりました。本日は、高学年児童に欠席者が多かったので一斉下校の実施が難しく、通常通りの学年下校としました。「さようならー!」というと、「二学期ありがとうございましたー!」「よいお年を!」と元気に返してくれる子もいて、うれしくなりました。みな、満足そうな表情で家路につきました。さようなら、病気や事故に気を付けて!三学期にまた会いましょう。よいお年を!

二学期、最も大きな行事だった50周年記念式典も、修学旅行も、持久走記録会も、こうして大過なく終えることができました。それも、ひとえに学校の教育活動にご理解とご協力をいただいた保護者・地域の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

冬休みの間、お子さんの健康管理や安全にご配意くださるようお願いいたします。二学期、本当にお世話になりありがとうございました。 今日、子供たちに伝えたとおり、ご家族でよい年末年始をお迎えください。

二学期終業式前日 大掃除を行っています

二学期終業式前日 大掃除を行っています

二学期も今日を除けばあと一日になりました。

先週から、メッセージ配信でインフルエンザ防止にご協力を依頼させていただいていたところです。しかし今日は感染が先週より拡大して、出席停止や欠席が多くなりました。しかし、今日明日と3時間授業であるため、学級閉鎖の措置は見送らせていただきます。24日の終業式は、児童を体育館に集めることはせず、教室にオンライン中継するリモートで実施いたします。引き続き、お子さんの健康管理にご配意ください。また、医療機関で感染症の診断を受けた場合は、速やかに学校にお知らせください。

各学級とも授業を終え、今日は学級活動のお楽しみ会や、教室の大掃除に取り組みました。机の脚のごみをとったり、床を磨いたり。各学級で大掃除に取り組む子供たちの姿が見受けられました。

二学期自分たちで使った教室をきれいにして、三学期を気持ちよく迎えようという日本の伝統的な考え方は素晴らしいと思います。また、「自分の使った場所」だけをきれいにするのではなく、みんなで使った教室を全員できれいにする、というのも日本人の美徳です。

それ以外にも、年末年始には様々な催しがあります。除夜の鐘をきく、初もうでに行く、家族でおせち料理を食べる、書きぞめをする。その一つ一つに、その年の無病息災と家族の健康と幸せを願う意味が込められています。ご家族で話し合い、家族水入らずの時間を過ごすのも子供の成長と豊かな心の育成にとって大切なことです。

年末年始も、そうした伝統行事に触れていただき、子供たちに家族の一員として参加させていただければと思います。

中原市長さんがあいさつ運動に来てくださいました

中原市長さんがあいさつ運動に来てくださいました

今朝も朝の冷え込みが強くなりました。そんな中、中原市長さんがあいさつ運動にきてくださいました。

「おはようございまーす!」「おはようございまーす!」

市長さんのごあいさつに、子供たちは元気なあいさつを返してくれました。

市長さんのおかげで、活力に満ちた一日のスタートを切ることができました。

私(校長)も教員生活を長く送っており、移動してきた市町村は6つになります。その中でも、こんなにも学校によく顔を出してくださる市長さんははじめてです。市のトップにある方が、小学校の子供たちのことを気に掛け、あいさつ運動にきてくださることは、吉川市の美点の一つだと思います。

中原市長さん、今日は本当にありがとうございました。そして、元気なあいさつを返してくれた北谷小の児童の皆さん、ありがとう!

北谷小 縁の下の力持ち

北谷小 縁の下の力持ち

学校用務員の山崎さんは、北谷小にとってなくてはならない存在です。

教室のドアの開け閉めが困難になったら、すぐ直してくれます。校庭の遊具の修繕もすぐに請け負ってくれます。春から秋にかけて、校舎前が花いっぱいになるように、いつもプランターの花を育ててくれます。夏、運動場の雑草が伸びると、炎天下の中、刈払い機できれいに草を刈ってくれます。

そんな山崎さんは今、学校中のトイレ清掃を行って、トイレをきれいにしてくれています。便器についた尿石を、時間をかけてこすり落として、子供たちが使いやすいようにしてくれています。トイレの換気扇も、時間をかけて洗ってくれます。

コロナが5類に移行してから、子供たちにもトイレ清掃には取り組ませています。トイレ掃除のやり方を決め、短時間でも掃除ができるようにしています。しかし、清掃の時間は毎日10分程度しかとれません。また、教職員も各清掃場所を巡回するので、トイレだけに張り付いていることもなかなかできません。

世界的にみると、学校の児童生徒が掃除をしているのは少数派のようです。アメリカやイギリスなどの国では守衛や掃除専門のスタッフが行っています。しかし私は、学校の掃除は子供たち自身がやることが望ましいと考えます。自分たちで使う場所は、自分たちの手できれいにする。これは日本人のもつ美徳の一つだと思います。

ただ、学校は年々忙しくなっており、掃除に十分時間を掛けられなくなってきていることも事実です。だからこそ、山崎さんのような方が教職員や子供たちだけでは手の届かないところをやってくれることを本当にありがたく感じます。そして子供たちには、山崎さんがきれいにしてくれたトイレを、そのままきれいに使うよう指導したいと思います。

「縁の下の力持ち」。山崎さんのためにあるような言葉です。

表彰朝会を行いました

表彰朝会を行いました

インフルエンザの波が広がってきています。一方で表彰朝会は、それぞれの作品展や発表会で素晴らしい成績を収めた児童の功績を全校で称賛する貴重な機会となります。体育館の窓を開け、換気に配慮しながら行いました。

壇上で表彰を受ける児童は、姿勢もとてもしっかりしていました。練習もなく、本番で堂々とした態度をとることができました。こうした点も、立派だと思います。

そして、全校児童も、表彰状をもらった子たちに、大きな拍手を送ってくれました。

最後に、賞状をもらった皆さん、おめでとうございます。これからもその力を様々な分野で発揮できるよう、何事にも全力で取り組む姿勢を大切にしてください。

表彰状をもらった子は、本当によく努力したと思います。賞状は、その栄誉を称える大切なものです。

でも、作品展や発表会は賞状をもらうために行うものではありません。その作品展の意義や価値を理解し、練習の成果を余すことなく生かして、全力で取り組むことが大切です。結果は、あとからついてくるものです。

誰ひとり、「どーせ自分は賞状はもらえないから、関係ない。がんばっても、意味がない。」と思ってほしくありません。子供たちは誰もが必ず素晴らしい才能を秘めています。それは宝石の原石のようなもので、磨かなければうずもれたまま、輝くことはありません。何事にも虚心坦懐に一生懸命取り組む。それこそが、宝石を磨き上げるたった一つの方法です。

その子供の隠された才能を見逃さず、本人も自覚していなかった力に気付かせるのは私たち大人の役割です。子供たちの努力を見守り、才能を見逃さない。これからも力を入れていきたいことの一つです。

とても寒かったけれど、体育がんばっています!

とても寒かったけれど、体育がんばっています!

今日は寒かったです!凍えるほどの寒さでした。

でも、体育は運動場で行います。1年生がなわとびをがんばっていました。

写真を撮ってると、「校長先生、みてみてー」と一生懸命縄を跳んで、みせてくれます。寒い中、跳び方もちょっとぎこちなかったりします。それでも、跳んでいるときの笑顔と真剣な表情は、温かく、そして美しくみえました。

2年生は、体を動かすために、手つなぎ鬼に挑戦。さあ、はじめるよー。

全力で走り回る2年生。いやあ、元気そのもの!頼もしいったら。

こちらは6年生の体育館でのバスケットボールの授業です。楽しそうに練習と試合に打ち込んでいました。

体を動かすことで、体力や免疫機能は向上します。どんどん運動して、体温を挙げることで、風邪や感染症にかかりにくい体になります。それが本来の人間の体がもつ機能です。

校内でも、インフルエンザ流行の兆しがみえてきました。うがい・手洗いの奨励、換気や湿度の維持など感染症対策は行います。でも、一番大切なのは子供たちの免疫機能そのものを高めることです。

考えるに、昔子供たちが野っぱらを転げまわって、毎日泥だらけになって遊んでいたころ、子供たちの免疫機能は今よりずっと高かったはずです。今はそうした遊びは望めません。だからこそ、学校での体育や外遊びが重要だと考えます。

一方、ご家庭でのご支援も欠かせません。三度のバランスのよい食事、十分な睡眠(これ大事です)、手洗いの励行。(アルコール消毒は補助的な手段です。有効なのは、やはり石鹸での手洗いです。)冬休みまであとわずか、子供たちが笑顔で学校に通えるようご理解とご協力をお願いします。

3年生消防自動車見学

3年生消防自動車見学

日中、よく晴れていましたが風が冷たかった~。3年生が消防自動車見学を行いました。昨年に引き続き、ご多用にもかかわらず吉川消防署南分署の方がお越しくださいました。

「今日は、吉川消防署南分署の方が来てくださいました。ごあいさつをしましょう。」

「宜しくお願いします!」

「こちらは大型の消防自動車です。中には、水が入ってます。」「あ、火を消すためだ!」「そうですね。何リットルぐらい水が入ると思いますか?」「うーん、10リットル?」「(笑)それじゃあ消せないですね。1500リットル入ります。」「えー?!」「いい反応をありがとう!」

「こちらは小型の消防自動車で、水は入っていません。」「えー?!」「その代わり、ボディが小さいので小回りが利くんです。狭い道にも、入っていけます。」「あーそうか!大きいと狭い道に入れない!」

子供たちは興味津々で説明を聞いていました。

一方図書室では、消防服体験を行いました。「消防服は、4~500℃の温度に耐えられます。でもそれは一瞬で、あまりに火力が強いようだと、私たちの命が危ないから、離れての消火になります。」

小さな消防士さん、誕生です!

「さあ、いろいろわかりましたね。では皆さんに聞きます。将来、消防士になりたい人!」2~3人の子供が手を挙げました。「これだけ?!じゃあ、将来ユーチューバーになりたい人!」「はーい!!」

「やっぱりそうかー!(悲)」

「これが救急車の中です。ぼくは救急救命士の資格をもっています。もし、患者さんを運んでいるときに心臓がとまったときに備えて、AEDや、アドレナリン注射を置いているんですよ。これが本物です。」「えー!」

その時、救命士さんの携帯電話にコールが入りました。「すみません、出動がかかりました。」子供たちが見送る中、救急車は現場に急行していきました。「いってらっしゃーい。」「がんばってくださーい。」そのあとの説明は、残った消防自動車の消防士さんがしてくださいました。

「お忙しい中、ありがとうございました!」「さよーならー!」

本物の救急車と消防自動車を間近で見た子も多く、また最前線で働く方のお話は真に迫ったものばかりで、子供たちも夢中になってお話を聞いていました。

将来なりたい職業の人気ナンバーワンがユーチューバー、というのも時代の流れだと思います。かつて花形だったプロ野球選手、パイロット、声優さん、お花屋さんやケーキ屋さん等は、地上波テレビ等で盛んに取り上げられる花形職業ばかりです。子供たちがその活躍を目にする機会も多かったのでしょう。でも今は、子供たちが最も多く目にするメディアはYouTube等のSNSです。人気ユーチューバーにあこがれる子が多くなるのも、自然なことでしょう。

今日、最後に消防士さんにこんな質問をしてみました。「消防士さんとして、一番大変だったことと一番うれしかったことは何ですか?」すると、こんなお話をしてくださいました。

「一番つらかったのは、交通事故にあった15歳の少年の命が、目の前で消えていくときでした。彼のもっていたスマートフォンからは、彼女らしい女性の呼びかけの声がずっと続いていました。精神的に本当につらかった。うれしかったのは、ある職場で仕事中に心臓の急変で倒れた方が、無事職場に復帰された、といううれしいお話を聞いた時です。」

ああ、この方は本当に人の命を救いたいという純粋な動機一つで、このお仕事を選ばれたのだろうな、と感銘を受けました。

世の中には、メディアに盛んに取り上げられ、まぶしいスポットライトを受けるきらびやかな職業がたくさんあります。でも、そうしたスポットライトが一切当たらずとも、人の命を救うため、社会のインフラ基盤を整備するため、政治・経済を潤滑に行うため、昼夜を問わず働く大勢の方がいらっしゃいます。そうした尊いお仕事が、私たちの安全な暮らしを支えてくださるのです。そうしたたくさんの仕事のすばらしさを伝え、将来の「なりたい自分」を広げることが社会科の重要な役目だと考えます。

今日は、人の命を救う消防という素晴らしいお仕事を子供たちに伝えることができました。吉川消防署南分署の皆様、本当にありがとうございました。

校内巡視して感じることあれこれ

校内巡視して感じることあれこれ

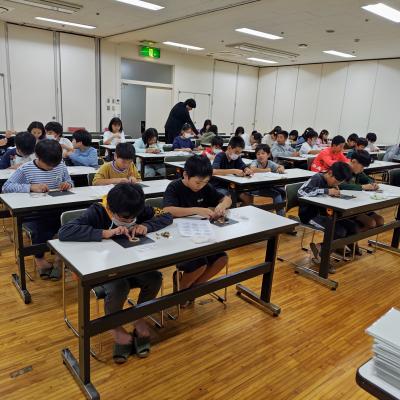

昨日に引き続き、今日は4年生・5年生が書きぞめ競書会に臨みました。しーんと静まり返った体育館。画仙紙と真剣に向かい合う子供たちの姿がみられました。みんな、とてもよくがんばっていました。

授業を行っているクラスをみると、学力向上支援員の先生が子供たちの個別指導を丁寧に行ってくださっていました。本当に、ありがたいです。授業は担任が行うのが基本ですが、子供たちの実態にきめ細やかに応じるためには、補助的な役割を果たしてくださる先生の存在がとてもありがたいものです。教育は、人が織りなす営み。どんなにICTが進化しても、これは変わらないと感じます。

担任の先生の発問に、元気に挙手する子供たち。子供たちはみな、「学習内容をわかりたい」と願っています。ICTは支援の手立ての一つですが、内容がわからなくなって、パニックに陥った子供をなだめ励ますことは、機械にはできません。教育に携わる人材の確保は、未来を担う子供たちにとって何よりも大切です。

今、日本の各地で教員不足が深刻です。未だその解決のめどは立っていないように感じます。子供中心の社会、教育立国を標ぼうするのなら、公教育にさらに十分な投資をしてほしいと願うのは私たち現場だけではないと思います。

書きぞめ競書会を行いました

書きぞめ競書会を行いました

12月10日、書きぞめ競書会を行いました。体育館で1,2校時を3年生、3,4校時を6年生が作品づくりに取り組みました。これまでの練習成果を生かして、一人一人が真剣に望んでいました。その様子を、少しだけお伝えします。

(3年生)

(6年生)

どちらの学年も、集中して作品づくりに取り組む児童の姿が多くみられました。

技術や経験に差はあれ、大切なことは一生懸命取り組むこと。「下手」と「雑」は違うのです。大切なことは作品の出来栄えではなく、お手本を写すことに忠実に取り組み、字形や止め・はらい・はねの基本を押さえることです。

習字で習得した技術は、日ごろの鉛筆文字にもとても役立ちます。現在、学校教育ではICT教育を推進しています。これからの時代は手書き文字より、キーボードを多用する機会が増えていくことでしょう。一方で、ICT教育先進国の北欧スウェーデンでは、学力低下の要因の一つにICT機器の過剰な使用を挙げ、紙と鉛筆の教育のよさを見直しています。ICTは手書きに比べ、圧倒的に便利で効率的です。しかし、それが子供たちの「脳力」を育てるとは限らないということです。これからも私たちの生活で手書き文字がなくなることはないと思います。紙と鉛筆は、子供の学力を高めるからです。

そのためにも、子供たちには書きぞめに一生懸命取り組み、そこから習得した美しい文字の書き方を日ごろのノートづくりに生かしてほしいと思います。

作品は一定期間掲示した後、もちかえらせます。その時は、子供たちのがんばりに称賛と励ましのお声がけをいただければと思います。

教育支援担当訪問を行いました

教育支援担当訪問を行いました

諸事情により、2日遅れのアップになります。

12月6日(金)、東部教育事務所、吉川市教育委員会の指導者の先生方をお招きして、国語科の指導方法改善の全校研修を行いました。2,3時間目は各学級が公開授業を行い、研究授業は4時間目が1年2組、5時間目が4年2組が代表して行いました。ここでは、1年2組と4年2組の授業の様子をお届けします。

1年生は単元「じどう車くらべ」に取り組みました。

「これまでは、教科書の文から働く自動車の「はたらき」と「つくり」についてまとめてきましたね。今日は、教科書の文がありません。じどう車の絵だけです。ここから、はたらきとつくりをまとめていきましょう。」「はーい!」

子供たちはこれまでの学習を行かして、はしご車の絵から、「はたらき」と「つくり」に注目していきます。立花先生は、一人一人を丁寧に机間指導しながら、子供たちの作業をチェックします。

子供たち同士も、ペア学習で、教え合いをしていきます。「私は、こう思います。」「そうだね。」この教え合いが、とても重要です。

子供たちから発表されたはしご車の「はたらき」と「つくり」について、学級全体でまとめていきます。授業の方向性が明確なので、子供たちが集中して作業できたことが素晴しかったです。このあと、この学習成果を活かして、自分が調べたい働く自動車の「はたらき」と「つくり」を調べ、学級で「自動車図鑑」をつくります。

1年生は11月9日(土)の学習成果発表会で、2年生のおいもパーティーでお世話になりました。今回は、一生懸命つくった「自動車図鑑」を2年生に、お礼にみてもらいます。

5時間目は、松﨑先生の「未来につなぐ工芸品」です。説明文の要約を書くという、大人でも難しい学習です。松﨑先生は既習事項を活かして、要約に必要な言葉や文章のみつけかたについて、復習していきます。

子供たちは、大切な言葉や文章をヒントにしながら、要約文を書いていきます。

自分たちで書いた要約文をグループ内で発表し、互いに気付いたことを意見交換していきます。

グループでの協議が終わった後、全体でまとめをしていきます。「今日は、筆者の大切な考えが書いてある「はじめ」と「おわり」について要約しました。次回は、事例が書いてある「中」についてまとめていきましょう。」

教材研究がしっかりしていたので、子供たちへの指示や発問、個に応じた支援など充実していました。そのため、子供たちも1時間よく集中することができました。

子供たちが下校したあと、指導主事の先生方のご指導をいただきながら、指導方法の効果について検証しました。得られた成果は、研究授業だけでなく日常の授業に活かしていきます。

二人の先生とも、この日の研究授業のため、他の先生方のアドバイスをいただきながら授業のポイントを絞り込み、子供たちの国語の「読む力」や「書く力」を高めるための指導法について練り上げ、実践しました。その成果が十分出た、素晴しい授業でした。

学校現場の働き方改革を推進しなければいけません。しかし、やはりよい授業というものは、地道な研究や協議、職場のチームワークから生まれるものです。そして、教師の授業の技術は研究授業を積み重ねていかなければ身に付かないものです。

二人の先生は時間のやりくりに苦労しながらも、完成度の高い研究授業を行ってくれました。その努力は、必ず子供たちの学力向上に結び付いていきます。これからも、全校で国語の指導法改善に取組み、子供たちの国語の力を高めていきたいと思います。

南中学校区 合同保健委員会に参加しました

南中学校区 合同保健委員会に参加しました

南中学校区で小中一貫教育に取り組んでいます。その一環として、本日合同保健委員会を実施しました。北谷小保護者の皆様にもご参加いただきました。講師を務めてくださったのは「色彩心理診断士 ライフカラーセラピスト」の押田 和子先生です。

「色からわかる私の心、あなたの心」と題して、言葉で表現するのが苦手な子も、色を選ばせるとその心がわかる、どんな色を与えてあげれば安心させられることができるのか、などについて講話をいただきました。

先生によれば、例えば家庭で使える色として、リビングにより色は緑、勉強部屋によい色は青。喧嘩を減らしたいときによい色は緑、落ち着きのない子に着せるとよい色は青系、食にあまり興味がないとき、食育増進によい色はオレンジ、テスト中に使うとよい色は青、など、色がもたらす心理的効果について詳しく教えていただきました。

和田先生、素晴らしいご講演をありがとうございました。

学校で応用できる知識もたくさん教えていただきました。

TK式学力調査を行いました

TK式学力調査を行いました

今日も12月に似合わないほど、日中は暖かくなりました。

本日2・3校時にTK式学力調査を行いました。国語と算数で、これまで学習してきた内容がどれだけ定着しているかをみるための学力テストです。テストは有料となりますが、その分、個人の詳細な学力の定着度が明らかになります。

試験の結果は3学期(1月予定)に学校に配付されますので、ご家庭にお届けするのはそれからになります。今の学年の学習内容が定着しているところと、そうでないところをご覧いただき、家庭学習での予習・復習に生かしていただければと思います。

学校は子供たちの学力を伸ばすために日々努力しています。一方、学校で行う勉強は野球でいえば「試合」にあたる部分であり、「ランニング・素振り・キャッチボール」等は学校での授業時数の制約等からご家庭でやっていただかざるを得ない部分が生じます。それゆえ、毎日机に向かう習慣づくり、自分のペースにあった家庭学習がとても重要になります。では、何をやればよいか。そのための参考になるのが、このTK式学力調査となります。

テストは子供たちの短所を示すものではなく、次のステップの資料にするものです。そのように捉えていただき、ご家庭での学習に生かしていただければ幸甚です。宜しくお願いいたします。

今日から12月 全校朝会を行いました

今日から12月 全校朝会を行いました

はやいもので、今日から12月。二学期も残り17日間になりました。

月替わりの月曜日の朝、全校朝会を行いました。校長講話では、二つのお話をしました。

ひとつめ。11月9日の学習成果発表会、11月26日の持久走記録会、どちらの行事もとてもよくがんばりました。学習成果発表会では、力を合わせて興味関心をもって調べたことを会場にいらした方に一生懸命伝えようとがんばりました。また持久走記録会では、順位だけでなく記録を縮めようとがんばった人が多く、最後まで素晴らしい力走をみせてくれました。どちらも目標をもって参加したからです。12月も、目標をもって、最後まで充実した日にしましょう。

ふたつめ。12月4日~10日は世界人権週間です。学校にきて学習に集中する権利、誰にも傷付けられない権利、病気になったら病院にいって病気を治す権利。これらの権利は、世界中どの国にいっても、保障されている皆さんが生まれながらにもっているものです。自他を傷付けない、たとえ自分がふざけっこをしているつもりでも、相手が嫌だといったらやめる、「やられたらやり返す」ではなく、おうちの人や先生と相談しながら「どうしたら解決できるか」考える。それらのことをみんなで守り、一人一人の人権を大切にしていきましょう。

この二つについて話しました。次に5年生の先生と子供たちが、12月の生活目標「丁寧な言葉づかいをしよう」について話してくれました。

「ねえ、定規忘れちゃったから貸してー。」「定規を忘れました。すみませんが、借りていいですか。」

「相手にいやな気持を感じさせない言い方はどちらですか。」「先生にいうときは、どちらがいいですか。」

代表の子供たちがしっかり伝えてくれました。

最後まで、がんばること。仲間と協力して、自分たちの意見や考えを伝えること。時と場に応じた言葉づかいをすること。本校の目指す「やりぬく力」「つながる力」「おちつく力」の三つです。

また、学習成果発表会のオンラインアンケートでは、子供たちの姿勢を高く評価していただきました。全校児童に伝えて、意欲の向上につなげました。大変ありがとうございました。

12月に限らず、北谷小の先生は子供たちのために走り回っています(廊下・階段は除く)。今月も、子供たちと一緒にがんばっていきたいと思います。

5年生社会科見学 明治なるほどファクトリーとつくばエキスポセンターに行ってきました

5年生社会科見学 明治なるほどファクトリーとつくばエキスポセンターに行ってきました

昨日はあまりの忙しさに更新ができず申し訳ありませんでした。

抜けるような晴天のもと、5年生が社会科見学に参加してきました。はじめに訪れた「明治なるほどファクトリー」は、「明治ブルガリアヨーグルト」やR-1を生産している工場です。

ビジターセンターで、工場の概要がわかるムービーをみせていただきました。

この後、工場見学をさせていただきましたが、工場内部は撮影禁止!映像をおみせできず申し訳ありません。ヨーグルトが生産されていくオートメーションの過程をじっくりみせていただきました。

その後、管理栄養士の方に、食事と健康な体の関係について講話をいただきました。

「皆さんの体は、骨と筋肉でできています。その原料は、カルシウムとタンパク質です。その両方を含んでいるのが乳製品です。朝食に食べるのもよいし、おやつでもよいですよ。」

ビジターセンターのブルガリアヨーグルトの展示物をお借りして、はいヨーグルト!

つくばエキスポセンターに移動して、お待ちかねのお弁当タイム。おうちの方の愛情こもったお弁当をいただきまーす!

展示室では科学実験を楽しめるコーナーがたくさんありました。

最後は、エキスポセンター自慢の大スクリーンで、プラネタリウムを見学させていただきました。

楽しい時間はあっという間に過ぎて、北谷小に戻ってきました。感想発表の児童は「ヨーグルトがあんなにたくさんの工程を得てつくられていることを初めて知りました。」とよい感想を述べていました。

社会科見学は、教科書、資料集で学んだ知識を実生活につながるものとして実感できることです。子供たちは自動車組み立て工場の学習でベルトコンベヤーによるオートメーション作業を学習しましたが、明治なるほどファクトリーでも実に効率的に、そして衛生管理に細心の注意を払って、高品質のヨーグルトが生産されていました。その創意工夫と技術、生産者の方の思いや願いに、感心した子供たちが多かったようです。

エキスポセンターの大スクリーンのプラネタリウムも、星空への興味関心を高め、ロマンに誘ってくれる素晴らしい内容でした。

課題もありました。社会科見学ではルールとマナーを守ることが大切です。バスの運転手さんへの挨拶などはよくできましたが、公共の場で集まったとき、やや声が大きくなってしまうなどの課題も残りました。今後、さらに最高学年としての意識を高めていきたいと思います。

今後、子供たちのヨーグルト等の乳製品をみる目が違ってくると思います。。身近な工業製品一つとってみても、それほど多くの手間暇が掛けられている。それを知り、生産者への敬意をもって、望ましい職業観につなげる。それこそが、社会科見学の意義です。二つの見学先でお世話になったスタッフの皆様、子供たちのお弁当づくりに精を出してくださった保護者の皆様、たいへんありがとうございました。

6年生 オンラインブレンディット授業

6年生 オンラインブレンディット授業

もうすぐ12月だというのに、昼休み運動場で遊ぶ子はみんな半そで。一体、晩秋はどこへいってしまったのでしょう。

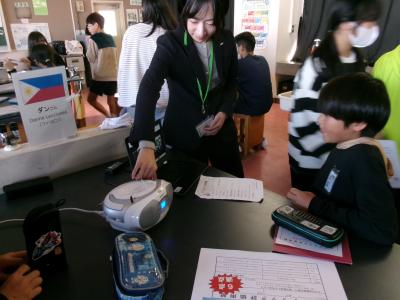

6年生が外国語指導の石井先生のご準備のもと、オンラインブレンディット授業に取り組みました。ZOOMを利用して、世界各国のALTの先生と、これまでの英語の学習の成果を生かして、会話をする、というものです。子供たちはめいめい、自分が話し合い先生を選んで、緊張しながらも画面に向き合いました。

自分で選んだALTの先生と、画面越しで会話をします。

オンラインの接続には、ALTの先生方が所属する「ハートコーポレーション」の方も協力してくださいました。

オンラインブレンディッド、楽しかったでーす!

会話を終えた子供たちに感想を聞いてみました。

「はじめは緊張したけれど、意思疎通ができて、うれしかったです。」

「なかなか会話ができなくて、身振り手振りが出てしまいました。」

「ふだんの英語の勉強の成果を生かすことができました。」

英語を使って、外国の方とコミュニケーションがとれた喜びが伝わってきました。

学習は、「習得サイクル」と「探究サイクル」の二段階から成り立ちます。基礎・基本を学ぶ「習得サイクル」、その基礎的・基本的な技能を生かして興味・関心のある学習課題に取り組む「探究サイクル」。その二つがうまく絡み合って、学習意欲が向上していくのですね。野球でいえば習得サイクルはランニング・素振り・キャッチボールなどの基礎・基本、そして探究サイクルは試合にあたるわけです。試合で活躍するためには、基礎・基本を備えておくことが必須条件。だから、地道なランニング・素振り・キャッチボールにもやるべき価値を見出して、練習に打ち込むことができるのです。

今日のオンラインブレンディッドは、まさに外国語における日ごろの練習を試す「試合」になりました。学んだ英語が外国の方に通じるのは、英語を学ぶ上での最上の喜びで、子供たちもうれしかったことでしょう。石井先生のおかげで、子供たちはとてもよい経験ができたと思います。外国語を学ぶ学習意欲がいっそう高まった子供たちの次の活躍に期待しています。

持久走記録会を行いました

持久走記録会を行いました

持久走記録会に相応しい、風のないとてもよいお天気になりました。本日、持久走記録会を開催しました。

一斉スタートする子供たち。転んだ子供がおらず、全員が気を付けながらスタートできました。

応援にいらっしゃった保護者の皆様が、多くの声援を送ってくださいました。

運動場から出て、外周を走ります。一人一人が真剣な表情で外周を走ります。

運動場に入り、一心にゴールを目指します。がんばれがんばれ、ゴールまでもう少し!

今回も、多くのPTAの役員の皆様にご協力をいただきました。外周での見守りもその一つです。とても助かりました。ご協力くださったPTAの皆様、大変ありがとうございました。

保護者の皆様からの多くのご声援を受けて、子供たちもがんばりました。

子供たちがゴールするまでに、子供たちからも、保護者の皆様からも、「がんばれー!」の大声援をいただきました。勇気付けられ、全力でゴールまで走り抜けた子供たちがとても多かったです。

6年生にとっては、小学校最後の持久走です。その思いを胸に、誰もが力走をみせてくれました。

ラストスパートをかけ、ゴール!最後まで駆け抜けました!

戦い終わって、たくさんの声援をいただいた保護者の皆様に全員でお礼をお伝えしました。「ありがとうございました!」会場から、大きな拍手をいただきました。ありがとうございました!

競技の前、多くの子供たちが「〇位までに入るんだー」と目標を話してくれました。素晴らしい目標です。

順位は自分がどれほどがんばったかを端的に表す、最もわかりやすいバロメーターです。でも子供たちは、一人一人が身長も、体重も、骨格も、筋肉量も、運動に向ける情熱も異なります。持久走が得意な子がいれば、心を打つ読書感想文を書く子がいます。学習も運動も人より秀でていなくても、下学年の子にとても優しかったり、小さな命を大切に育てる子がいます。それこそが個性であり、能力も、得意なものも、体の特性もそれぞれ違います。努力の積み重ねで、その差をある程度埋めることはできます。けれど、素晴らしい個性をもった子供たちに「ああ、一生懸命走ったって、順位を上げることはできないんだ」とあきらめに近い感覚をもってほしくはないのです。持久走を嫌いになってほしくないのです。

だから、「持久走大会」ではなく「持久走記録会」なのです。誰かと自分を比べなくてもいい。ライバルは昨日の自分。戦うのは自分の苦しさや、弱い心で、それに打ち克てればいい。試走の時の自分の記録を1秒でも上回れば、それが素晴らしい成長であり、努力の成果であり、かけがえのない勝利です。そして、順位に縛られることなくやり遂げた自分に自信をもってほしいと思うのです。

今日子供たちは誰もがゴールまで全力で駆け抜けることができました。一人一人が、素晴らしい「やりぬく力」をみせてくれました。競技に参加していない子たちは、一生懸命声援を送ってくれました。「つながる力」をよく発揮しました。多くの成長と、収穫が得られた持久走記録会となりました。

それも、多くの保護者の皆様が子供たちにご声援を送ってくださったからだと思います。大変ありがとうございました。これからも、行事を通じて、子供たちの「たくましく生きる力」を伸ばしたいと考えます。

中原市長さんとのランチミーティング

中原市長さんとのランチミーティング

いよいよ明日は持久走記録会。休み時間も自主的に練習していた子がいたので、感心しました。持久走も学習も、過程が大事。がんばったことに、自信をもってほしいと思います。

本日は、6年生が「市長さんとのランチミーティング」を行いました。1組、2組の代表児童が、給食をいただきながら吉川市の今と将来について、意見交換する催しです。最初はちょっと緊張していた子供たちも、市長さんの気さくなお声がけで打ち解けて、すっかりリラックスした雰囲気の中で、ミーティングが始まりました。

ミーティングは市長さんと子供たちで水入らずなのでレポートはできないのですが、終わった後市長さんに感想を聞くと、「子供たちが表情が明るく快活で、思っていることを素直に話してくれたのでとても頼もしく思いました」とのことでした。子供たちにとっても、市政に興味をもつ貴重な学びの場です。中原市長さん、ありがとうございました。

また一つ、6年生の思い出アルバムに新たな1ページが加わりました。

小中一貫相互授業参観

小中一貫相互授業参観

昨日とは打って変わって、さわやかな天気になりました。心配していた中学年・高学年の持久走試走もできて、よかったです。

吉川市では、小中一貫教育の推進に力を入れています。小学校教諭は中学校を、中学校教諭は小学校を互いに授業を参観し、学習指導や生徒指導に関する基本方針を共有しながら、9年間を見通した教育の滑らかな接続に努めています。そうすることにより、「中一ギャップ」を解消しながら、教育効果を高めることができるからです。

このことから、本日は南中学校の先生方が授業をごらんにいらっしゃいました。

1年生の授業をみた南中の先生がこんなことをおっしゃっていたと耳にしました。

「小学校の先生って、すっごい丁寧に指導されているんですね。いや、中学生って自分でやれるから改めてえらいなあ~と思いました(笑)。」

交換授業の思わぬ収穫ですね(笑)。北谷小の先生方も、南中の授業をみせていただいています。小学校は「中学に入学するまでに、これだけの力を付けよう」。中学校は「小学校の指導の丁寧さを、中学校にも取り入れよう。」と互いに得るところがありました。

南中学校の先生方、ありがとうございました。これからも、小中一貫教育を充実させていきたいと思います。

1年生 自動車くらべ

1年生 自動車くらべ

本日で、予定していた個人面談はおおむね終了しました。ご対応いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

1年生は「自動車くらべ」を学習しています。はたらく自動車の「仕事」と「構造」について学ぶことで、説明文の「はじめー中ーおわり」という段落構成の基礎を学ぶというものです。12月に1年2組が研究授業を行う予定ですが、今日はその先行授業ということで、1年1組で立花先生が授業を行いました。

「さあ、これまでいろいろな自動車の「しごと」と「つくり」を学習してきました。今日ははしご車のしごととつくりについてまとめてみましょう。」

子供たちはこれまでの学習を生かして、はしご車の「仕事」から、どのような「つくり」になっているか考え、発表していきます。

「はしご車は、高いところで火事にあった人を助けるために、この「かご」がついています。」

と発表すると、すかさず子供たちが「いいと思いまーす!」と手を挙げます。発表する子も、同意する子も、堂々としていて立派でした。

「今の発表のように、今度は一人一人がはしご車の仕事とつくりを見つけていきましょう。」立花先生は、ていねいに一人一人に声をかけていきます。「よく気が付いたね。」「この言葉でまとめたこと、いいね。」

そのあと、個人の意見を発表してもらって、全体のまとめに入ります。「みんなの言葉を生かしながら、まとめをしていきます。はしご車の仕事は・・・。」この後、学習の振り返りもしっかり行いました。

こうして、子供たちは説明文の基本的な構造について、学んでいきます。教材文の読み取りが終わった後、その成果を生かして、今度は自分の好きな「働く自動車」の「仕事」と「つくり」について、簡単な文章をつくります。

子供たちはよく集中し、意見をたくさんワークシートに書き込み、発表や振り返りもよくできました。こうした学習の積み重ねが子供たちの「読む力」を高めていきます。それが、北谷小学校の大切な学習課題の一つです。

1年生のみんな、よくがんばりました。学習の成果を生かして、「はたらく自動車図鑑」をつくりましょう!

秋はなくなったけれど 2年生「いろいろな楽器の音をさせよう」

秋はなくなったけれど 2年生「いろいろな楽器の音をさせよう」

日本から、秋と春がなくなってしまった、とニュースでいっていました。いきなり、冬になったような寒さでした。

2年生の教室の前を通るとにぎやかな楽器の音色が聴こえてきました。「いろいろな楽器の音をさせよう」という学習で、楽器の音色に強弱を付けて、「かぼちゃ」という曲の演奏を楽しんでいました。

さあ、ミニコンサートのはじまりです。

それぞれ楽器を手に取って、音の強弱を付けながら「かぼちゃ」を演奏します。

どのグループも、とても楽しそうに、すてきな演奏を披露しました。

最後は全員で大合奏!笑顔あふれるコンサートになりました。

今は本来なら、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋の真っ盛りのはずです。でも、外の季節は冬そのもの。でも、北谷小の校舎の2階には、すてきな芸術の秋の演奏が響いていました。やはり、音楽や図工等の芸術教科はいいものですね。

急な冷え込み、みんな、体に気を付けてください。

低学年持久走試走を行いました

低学年持久走試走を行いました

昨日とは打って変わって、朝は真冬の冷え込みとなりました。一段と、冬が近付いてきたように感じます。

来週26日(火)は、持久走記録会本番となります。今日、低学年が試走を行いました。本番と同様に走って、記録をどのぐらい縮められるかを計るものです。

一斉にスタート!低学年の子たちは、ペース配分をほとんど考えていないようです(汗)。まるで短距離走のような全力疾走でしたが、転ぶ子が一人もいませんでした。

本番と同じコースなので、運動場を1周走ったら、外周へ向かいます。職員の見守りのもと、さあ、外へ!

北谷小の子たちは、順番を待っている間も「がんばれー!」と元気いっぱいに声援を送ります。とても、爽やかな光景です。

さあ、最後の子ががんばってゴールしました。応援の子たちから、温かい拍手が贈られました。

感心したことが三つあります。①転んだ子が一人もいなかったこと。②全員が、ゴールまであきらめることなく走ったこと。③待っている子たちも、きちんと声援を送れたこと。それが立派でした。

そのことを子供たちに伝えた後、「でも、来週の火曜日には、強力なライバルが現れます。」というと、子供たちは「えー?」と驚きます。「それは、今日の皆さんの記録です。今日の記録を1秒でも縮められたら、それは素晴らしい成長です。練習をして、自分の苦しさに打ち克って、本番でがんばってください。」

来週、本番を走るのだから、今週試走をすることはあまり意味がないのでは?とのご意見もあるでしょう。北谷小の持久走記録会は「過程を重視」しています。「ライバルは昨日の自分」。順位にかかわりなく、自分の記録をどれほど縮められたかで、自分の苦しさに克つこと、努力すれば、自分の限界を乗り越えられるという充実感を子供たちに味わわせたいのです。

順位が上位の子は素晴らしい。でも、たとえ順位が上位ではなくても、がんばったことによって自分の記録を縮められた子は、それに負けないぐらい素晴らしい。子供たちにそう伝えることで、持久走を好きになってほしい。自己肯定感を高めてほしいと思います。

持久走記録会には、そうした狙いが込められています。結果ではなく過程を評価することで、子供たちの自信は高まっていきます。おうちでも、励ましのお声をいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

6年生租税教室を行いました

6年生租税教室を行いました

長いようで短かった今年最後の4連休も終わり、さあ今日から学校生活再開です。気付くと2学期も残り一か月、子供たちにも気を引き締めて残りの一か月を大切に使うよう伝えたいと思います。また、今日から個人面談が始まります。保護者の皆様とお子さんの育成方針を共有することによって、足並みそろえた体制を築いていきたいと思います。宜しくお願いいたします。

6年生は社会科で政治・経済について学びます。今日、5時間目に税の働きを学ぶ租税教室を行いました。税理士会の皆様にお越しいただき、体育館で特別授業を行っていただきました。

「今日は、税金を皆さんに身近に感じてほしいと思います。クイズや、動画をみて考えてもらいたいと思います。」

「それでは、税金クイズ。皆さんが北谷小で一か月学ぶのに、どのぐらい税金がかかるでしょう。三つの中から選んで応えてください。①2万8千円 ②5万5千円 ③7万3千円。さあ、どれでしょう。そう、答えは、③の7万3千円です。」「おー。」

「そう、それだけの税金が必要なんですね。ところで、今日は、一億円を持参しています。」「えっ!?」

「これが、一億円です。」「本物?!」「すごい!!」

「税金は「払う」ではなく、「納める」といいます。なぜ「納める」のか。納めないと、どんなことが起きるのか。動画で視聴しましょう。」動画の中には、税金を納めない世界で、警察も、消防も、橋を渡るのもすべて有料の世界が描かれていました。

「では、振り返ってみましょう。なぜ税金は支払うではなく「納める」なのか。それは国民の義務だからです。税金を納めることで、互いに助け合う。住みやすい社会をつくる。それこそが納税の意義です。」

「最後に、1億円の札束をもってみてください。」「うわ、重!」

1億円の札束の重さは10キログラム。おもちいただいた札束は模造品ですが、重さは本物と変わりません。その重さに、びっくり。

税金は支払うものではなく、納めるもの。それが国民の義務だから。まったく、その通りです。折しも103万円の壁が話題になり、税への意識が高まっています。何のために納税の義務があるのか、子供たちにとっては実感できるよい学習の機会になりました。

それにしても、毎回感じるのですが、ルパンや次元が「あらら、とっつあーん!」とかいいながら10億円のジェラルミンケースをひょいっともち上げて、すたこらサッサーと逃げるのは、嘘なんですねー(笑)。

税理士会の皆様、貴重な学習の機会をありがとうございました。

6年生栄養指導を行いました

6年生栄養指導を行いました

11月とは思えないほどの陽気になりました。6年生が栄養教諭の小野先生をお迎えして、栄養指導の授業を行いました。

「それでは、1食分のメニューを考えてみましょう。朝食・昼食・夕食はグループで考えてください。ただし、お味噌汁・ご飯・和食は固定です。では、グループで話し合いを始めてください。」

各グループとも、わいわいがやがやいいながら、メニューを考えていきます。「おかずは魚を入れた方がいいよね。」「デザートも入れたいな。副菜に入れちゃえ。」「まったまった!デザートは副菜じゃないってば。」ああでもない。こうでもない。

栄養バランスをみんなで考えたメニュー、できました!

「はい、各グループともよく考えたメニューができました。このように、主食・主菜・副菜がそろっていることが栄養バランスのとれた和食献立づくりの基本です。」

伸び盛り、育ち盛りの子供たちの体にとって、栄養バランスのよいものを考えて食べることは体づくりの基本で、学力向上、体力向上に大きな役割をします。子供たちにそれを考えさせることは、食育指導上、大変重要です。

また、朝ごはん抜きは脳に大きなダメージを与えます。朝、卵やツナ缶、ヨーグルトなどをとることで、エネルギー代謝を促し体温を挙げ、筋肉をつくり貧血を予防します。

英語の格言にいわく、You are what you eat.「 あなたは、あなたが食べたものでできている。」といわれるゆえんです。楽しみながら、6年生に学ばせることができました。

小野先生、大変ありがとうございました!

業間持久走練習を行いました

業間持久走練習を行いました

50周年記念式典が終わり、北谷小は次の目標に向けて走り出しました。11月26日(火)に持久走記録会を開催します。今日から、それに向けて業前の時間の練習を始めました。

コロナ以降、運動場で全校児童で練習することは控えてきたのですが、久しぶりに全校児童で一斉に練習することができました。一緒に走っていると、「校長先生、〇周走った!」「あと〇周がんばる!」などやる気に満ちた声をたくさんもらいました。

昼休みは練習は自由ですが、走っている子がたくさんいました。とても感心しました。目を輝かせてやる気をもって取り組む子供の姿は貴く、本当に素晴らしいと思います。

現在LEBERに「持久走練習に参加しますか」という項目が表示されます。そこで、「はい」と回答してもらうことが練習の条件となります。12日(火)、13日(水)も業間に練習を行います。LEBERへの入力と、子供たちの健康管理にご協力くださいますようお願いいたします。

次の目標、持久走記録会に向かってがんばります!

50周年記念式典と学習成果発表会を行いました

50周年記念式典と学習成果発表会を行いました

澄み渡る青空のもと、50周年記念式典と学習成果発表会を行いました。

1校時は50周年記念式典を体育館で行いました。校長講話では、北谷小50年の歴史と北谷小の素晴らしいところ、そしてこれまで努力して伸ばしてきた「たくましく生きる力」を保護者の皆様にご覧いただき、希望をもっていただくことが一番の50周年の記念だということを伝えました。

戸張教育長様からも、お祝いのお言葉をいただきました。「これからも、北谷小のよいところをみんなで伸ばしていってください。」戸張教育長様、ご参加くださり本当にありがとうございました。

6年生代表児童が、50周年に思いを寄せた作文を緊張しながらも立派に読み上げてくれました。

さあ、5月24日に撮影したドローン映像の発表です。その前に特別ゲストの登場!「なーまりーん!」お祝いに、なまりんが登場してくれました。

50周年記念品のA4ファイル・北谷ーマン&あきちゃんのピンバッジ、記念品セル定規を4,5,6年代表児童にプレゼントしました。プレゼンターには、なまりんも参加してくれました。

式典の最後に、なまりんと一緒に北谷小の校歌を全校で歌いました。

1・2年生の生活科「わたしたちのやさいばたけ」は、育てたおいもについてクイズを出したり、ゲームをしたりして合同で楽しみました。2年生がつくったスイートポテトをもらって、1年生は大喜びでした。

3年生は「すすめ!吉川たんけんたい」。なまずの学習から広めた地域の文化や特色、川魚料理などについて調べて発表しました。

少人数学級は「わたしの北谷小のお気に入りの場所」について、しっかりした理由を付けてわかりゃすく発表することができました。

4年生は総合的な学習の時間の発表で、「心のバリアフリー」と題した福祉教育学習の発表を行いました。視覚障がい者の方の立場に立って、自分ならどう行動するかなどをしっかりした口調で発表することができました。

6年生は総合的な学習の時間で、修学旅行から何を学んだか、鎌倉・箱根と吉川の文化がどう違うかなどについて発表しました。修学旅行が自分たちの成長にプラスになったことを理解し、その思いを述べていました。

5年生は田植え・稲刈り体験から興味・関心を広げ、お米づくりやお米の歴史、世界のお米料理などについて調べました。また、3時間目の終わりには、先日市内音楽会に出場した3組と、1,2組も合同で合唱の発表を行いました。

多くの保護者の皆様にご来校いただき、子供たちは励みをもって発表に臨むことができました。皆様のおかげで、学校・家庭・地域が一体となって子供を育てる体制づくりがまた一歩進んだと思います。

現代社会は、かつてないほど目まぐるしく変化しています。AI(人工知能)が生活様式を大きく変え、2つの戦争が国際情勢を不安定にしています。その中で自分を見失うことなく、自己実現や人生の目標に向かって着実に歩むことができるために必要なのが「たくましく生きる力」なのです。子供たちの非認知能力を高めるのは、学校・家庭・地域の責務なのだと考えます。

本日、保護者の皆様に北谷小学校の子供たちの「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」の一端をご覧いただくことができたと思います。保護者の皆様から励ましや称賛のお言葉をいただければ、子供たちはまたいっそうやる気を示して、たくましく生きる力を伸ばしていきます。50周年記念式典は終了しましたが、それは一つの通過点です。これからも、教職員一同子供たちの健やかな成長のため努力してまいります。保護者・地域の皆様には子供たちをより一層支えてくださいますよう心よりお願い申し上げます。

本日は、多くの皆様のご来校、大変ありがとうございました。

市内小・中音楽会 5年3組が出場しました

市内小・中音楽会 5年3組が出場しました

今シーズン一番の冷え込みになりましたが、澄み渡る青空が広がりました。5年3組が、市内音楽会に出場しました。学校代表として、これまで練習を積み重ねてきた子供たち。さあ、その成果を発揮するときです。

緊張しながら、舞台に上がりました。意気込みが伝わってくるようでした。

発表1っ曲目は、「大切なもの」。徐々に声量が増していくことがわかりました。岩出先生の指揮に、集中します。

伴奏の二人も、緊張に負けることなく素晴らしい演奏を披露しました。

二曲目の発表「風になりたい」では、さらに声量が上がり、とても元気に歌うことができました。楽器演奏パートの息もぴったり!

歌い終わると、会場からは大きな拍手が贈られました。

緊張に飲まれながらもそれを克服し、これまでの練習の成果をいかんなく発表できたと思います。まさに、練習の時以上の力を発揮したといえるでしょう。がんばった5年3組に拍手!です。

市内音楽会は会場のキャパの関係で非公開となりましたが、北谷小学校では11月9日(土)の50周年記念式典の3時間目で練習に参加した1,2組と合同で学年全体で体育館での発表を行います。そちらはぜひご参観ください。子供たちの努力の成果をお目にかけられると思います。

指導講評の先生のがおっしゃっていたことが印象的です。感謝の気持ちが、歌の始まり。他校の発表を素晴らしいと思う心が、音楽の輪を広げていく。心を込めて歌うことで、笑顔が広がる。苦しい時も、悲しい時も、いつでも歌は、近くにある。本当にその通りだと思います。

この音楽会を一つの通過点として、子供たちには歌に親しみ、笑顔と歌を広げる心を持ち続けてほしいと思います。5年3組の皆さん、素晴らしい発表をありがとう。11月9日(土)の発表も期待しています。

2年生 お芋がとれました

2年生 お芋がとれました

今日はハロウィン。お天気がよくて何よりでした。2年生が、1学期に植えたお芋の収穫を行いました。

さあ、掘るぞ!お芋、出てくるかな。

ちいさいけれど、見つけました!

みんなで協力したので、お芋がとれました!やったあ!

みんなでポーズ!「おいもとれたー!」

学級園でとれるおいもの量は、微々たるものですが、それでも子供たちは夢中になって掘って、がんばってお芋を見つけてくれました。これぞ、収穫の喜びです。地面は、豊かな実りを私たちに与えてくれる。そのことを子供たちに実感させるよい機会になったと思います。

さあ、このお芋を生活科でどうするか、みんなで考えていきましょう!

教育センターの先生方にあいさつ運動をしていただきました

教育センターの先生方にあいさつ運動をしていただきました

午前中の雨は予報通りお昼には上がりましたが、校庭がぬかるんでいたので外遊びは無理でした。みんなごめんね。

吉川市教育センターは、教育相談、補導活動、環境浄化など青少年の健全育成を目的に取り組んでいる市の機関です。今日は、センターの補導委員会の先生方が、子供たちの下校時にあいさつ運動にきてくださいました。

お越しいただいたうちのお一人は、昨年度まで三輪野江小学校にお勤めだった浦井校長先生です。

「さよーならー。」「はい、さようならー。」

子供たちにちょっと紹介すると、「えっ!?三輪野江小の校長先生なんですか?!」と子供たちもびっくりしていました。ご退職なさった校長先生がお勤めになることが多い役職でもあります。

朝のあいさつは行っているのですが、なかなか帰りまではできません。浦井校長先生方のおかげ様で、子供たちの元気な「さようなら」が聞けました。

気がかりなのは、朝のあいさつができる児童が依然として多くないということです。SNS全盛の時代にあっては、無理のないことかもしれません。社会学者 宮台真司 先生は、現代を「超コンビニ社会」と定義しています。朝から晩まで、だれとも一言も話さなくても済んでしまう時代。そうした中、コミュニケーションスキルを身に付ける必然性が失われてきているのかもしれません。

一方、企業が求める人材で常にトップを占めるのが「コミュニケーション力に長けた人物」です。リクルート・エージェントのwebサイトをみると、次のように定義してあります。

~相手の話に耳を傾けて理解する「聞く力」、自分の考えを相手に理解してもらう「伝える力」、説得・交渉によって協力をとりつける「連携する力」など。~

こうした力をもつ若者を、社会は求めているのです。そしてコミュニケーション力は純然たる訓練の成果。生まれついての能力ではありません。ご家庭・学校・地域が意識して子供たちの力を育てる必要があります。

そしてあいさつは、コミュニケーション力の第一歩。すべては、そこから始まります。そうした意味でも、幼・小・中があいさつ運動に力を入れている理由がわかります。

北谷小学校でも、これからも継続して子供たちが気持ちのよいあいさつができるよう指導してまいります。教育センターの先生方、今日はありがとうございました。

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

本日は3時間授業にして、午後から就学時健診を行いました。令和7年度入学のお子さんの健康診断等を行いました。健診が終わって、子供たちも一安心。図書室で手続きが済むのを待ちました。

子供たちが健診を受けている間、吉川市役所子育て支援課の栗原係長様はじめ、児童相談員の講師の方をお招きし、「子育て講座」を行っていただきました。

「朝食をしっかり食べさせていただくことが大切です。また、決まった時刻に就寝させて、朝、ゆとりをもたせてください。子育てに悩んだら、いつでもご相談ください。」

児童相談員の方からは、子育てのヒントをたくさんいただきました。「強制的なしつけは怖さが先立ってしまいます。つい手が出てしまって、それでもいうことを聞かない。そこから、行動がエスカレートしがちです。親御さんの真剣な想いからくる行動でも、子供を傷付けてしまいます。大切なことは、なぜ、それがいけないのかわかるように伝えることです。」

会場の皆様も、一心に聞いておられました。子育て支援課の講師の皆様、ありがとうございました。

保護者の皆様のご協力のおかげで、全体をスムーズに運営することができました。大変ありがとうございました。お子さんの来年度のご入学を、心からお待ちしています。

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

早いもので、今週で10月も終わり2学期も折り返し地点となります。11月の全校朝会を行いました。

いよいよ、11月9日の学習成果発表会が近付いてきたので、今日は改めて発表についての心構えを話しました。

「今、みなさんは11月9日の生活科や総合的な学習の時間の発表に向けて、準備をしていますね。テーマは、食育や地域学習に関することです。その発表を通して、保護者・地域の皆さんに日ごろのがんばりをみていただくことができます。準備を一生懸命してください。さて、食育に関する調べ学習というと、校長先生には学生時代の思い出があります。」

私が学生時代、講義をされていた教授が、「ハンバーグって、どこの国の食べ物か知ってるかい?」と聞かれてきたので私たちは「アメリカですよね」「いや、ハンブルグという地名が由来ならドイツじゃないかな。」と答えました。教授はにこっと笑って「じゃあ、宿題にします。来週まで調べてきてごらん」とおっしゃったので、こりゃ大変、と焦ってみんなで調べました。当時はインターネットが普及していなかったので、図書室で本をひっくり返し、みんなでわいわいいいながら調べたものです。

すると、ハンバーグはもともとモンゴルの料理だということがわかりました。モンゴルの騎馬民族、タタール人は他国に遠征にいくとき、馬肉を食料としていました。彼らは馬肉が凍らないように、そして柔らかいままで食べられるように鞍の下で温め、コショウや玉ねぎ、スパイスを混ぜていたのです。タタール人がヨーロッパに遠征していたとき、ドイツに伝わり、やがて焼いて食べる知恵が加わりました。それからドイツ人がアメリカに移住した際に、このドイツの郷土料理がアメリカに伝わったのです。この「ハンブルグのステーキ」は「ハンバーグステーキ」と名前が変わり、1970年代に、有名ハンバーガーチェーン店の出店とともに一気に日本にも広まりました。ちなみに、タルタルソースもタタール人が由来とされています。

ハンバーグの起源一つ調べるだけでも、これだけの歴史がわかるのです。まさに、学ぶことの楽しさです。

子供たちには、「ああ、はやく発表したい!」というわくわく感をもって、11月9日に臨んでほしいと思います。こうした知識や知恵の共有は、学ぶことへの意欲を高めます。それが本校の目指す「たくましく生きる力」の伸長につながると思います。子供たちの活躍に期待しています。

修学旅行2日目

修学旅行2日目

二日目は、快晴の朝になりました。ホテルでの最後の食事、朝食をおいしくいただきました。

名残惜しいけれど、箱根高原ホテルとはこれでお別れになります。2日間、大変お世話になりました!

芦ノ湖ロープウェーで、小涌谷まで行きました。すると、なんときれいに富士山が姿を現してくれました。いや、その雄々しさといったら!気温も暑くも寒くもなく、最高の見学となりました。

シャッターチャンス!富士山をバックに、集合写真!

その後、箱根町港までロープウェーで移動すると、海賊船が迎えてくれました。この日は外国人観光客の方がとても多く、船内は押し合いへし合いの大混雑だったのですが、ルールを守ったので安全に過ごすことができました。

箱根関所は写真がなくてすみません。最後の食事を鈴廣さんで済まして、一路学校に向かいました。予定通りの時刻に、全員無事で帰校することができました。

6年生の就学旅行のスローガンは、「6年生らしくルールを守り 仲良く協力して 最高の思い出になる修学旅行にしよう!」でした。一日目の鎌倉グループ行動で、雨を避けるためグループで話し合い、柔軟にコースを変えて対応するチームワークを見せてくれました。江ノ電の中で大声で話さない等周囲を気遣ったり、大涌谷で、硫黄のにおいに対して悪態をつかず、大自然に敬意を払って「くさい」と言わないようにしたり、ルールを守る姿勢を見せてくれました。そしてホテルや食事、バスガイドさんや運転手さんにしっかりお礼を述べることができました。「仲良く」の中には礼儀が含まれます。そうした部分も守れたのではないかと思います。

最後の食事、鈴廣で「校長先生、修学旅行は2泊3日がいいです」と話しかけられました。それは、この二日間が子供たちにとって最高の2日間だったことを物語っていました。

修学旅行での経験は、間違いなく6年生のたくましく生きる力の向上につながったと思います。それは、教科書やインターネットを検索しただけでは決して身に付くことのない、生きるための大切な力です。6年生のみんな、最高の2日間でした。よくがんばりました。そして6年生に貴重な経験を与えてくださった皆様、支えてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

修学旅行1日目

修学旅行1日目

10月23日、6年生は楽しみにしていた修学旅行に出発しました。車内はバスレクで大盛り上がり。

渋滞も解消され、予定通り大黒パーキングエリアに着くことができました。みんな元気です。

ほぼ、予定通り鶴岡八幡宮に到着できました。この時はまだ、雨が降っていなかったのでラッキーでした。

お待ちかね、小町通りでのお買い物タイム。お目当てのお土産、ゲット!

この後、雨が降ってきて大変でしたが、高徳院になんとか辿り着いて、お弁当にありつくことができました。

大仏様の前で、はい、チーズ!

江ノ電で長谷駅に移動して、江ノ島まで電車で移動。江ノ島水族館駐車場のゴールまで、全ての班が時間内に到着できました。

ホテルに到着したら、お土産売り場で、最後のお土産をゲット。

ホテルのスタッフの皆様の心づくしの夕食をいただきました。美味しかったー!

夕食のあと、入浴し、その後、ホテルの講義室で、寄木細工づくりを体験しました。先生に寄木細工の歴史についてご説明をいただきました。

みんな真剣に、寄木細工つくりに取り組みました。最高のお土産ができました。

こうして、1日目が終了しました。雨が降ったため、グループ行動のコースを変えることを余儀なくされたグループもありましたが、メンバーで協力し合い、臨機応変に行動できたことが立派でした。ホテルでの姿勢もよく、1日目の日程がスムースに進行しました。明日もがんばります。

感謝の会を行いました

感謝の会を行いました

北谷小学校は、日ごろ多くの地域ボランティアの皆様にお世話になっています。今日はそうした皆様を一堂にお招きして、感謝の気持ちを伝える「感謝の会」を行いました。

体育館にお集りいただいたボランティアの皆様。代表委員の言葉で、会をはじめました。

全校児童で「ありがとうの花」を斉唱しました。ご来場の皆様にも、「いい歌でした」ととても喜んでいただきました。

プレゼント贈呈。子供たちのつくった手紙、花束、感謝のメダルをお渡ししました。ご来場の皆様も、この表情です。とてもうれしそうにされていたので、安心しました。

代表のお言葉を、降旗議員様からいただきました。「北谷小の児童の皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうの歌をはじめて聴かせてもらって、感動しました。これからも、いろいろな面で皆さんを支えていきたいと思います。」

子供たちから大きな拍手が贈られました。

私から、児童にこんなことを伝えました。「皆さん、今日は感謝の気持ちをよく伝えることができました。ここにいらっしゃる皆様は、北谷小の皆さんが毎日安全に学校に通えるよう、そして様々な学習の機会を広げられるようご協力をいただいています。それを、当たり前と捉えてはいけません。皆さんも、誰かに親切にして、心から「ありがとう!」といわれたら「ああ、また親切をしよう。」と思うでしょう。今日いらした皆さんも同じです。様々な機会で「ありがとうございました!」といわれたら、いっそう北谷小に力を貸してくださることでしょう。これからも、例えば登下校ボランティアの皆様に「おはようございます!」「さようなら!」といわれたら、元気なごあいさつを返してください。きっと、「元気をもらった!」と喜んでくださいます。

短い会でしたが、子供たちの感謝の心を十分お伝えすることができたと思います。先日の「北谷小フェスティバル」と同様に、地域ボランティアの皆様と心の結び付きを強めることができた行事となりました。感謝する気持ちは、「豊かな心」の源泉です。

それも、日ごろから様々な面で北谷小を支えてくださるボランティアの皆様のおかげです。今日はご来校くださり本当にありがとうございました。これからも、北谷小学校の教育活動にご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

北谷小フェスティバルを行いました

北谷小フェスティバルを行いました

PTAの皆様が中心となって長い時間をかけて準備をしてくださった北谷小フェスティバルを、10月20日(日)に行いました。去年は大雨の中の開催でしたが、今年は打って変わってとても気持ちのよい青空のもとでの開催となりました。

おなじみ、おやじの会の皆様は特製揚げパンを販売してくださいました。大好評でした。

フレンドパークの皆様は、去年に引き続きクッキーを販売してくださいました。すぐ売り切れてしまうなど、こちらも大評判でした。

PTAの皆様が主催してくださった射的や的あてゲームは、今年も大盛況。終始、行列が途切れませんでした。

敬老会の皆様は、新聞紙でのかぶとづくり、けん玉、コマ、おはじきやお手玉でもてなしてくださいました。地域の高齢者の方と子供たちの交流、素晴らしいです。

八坂まつり共和会の皆様が、子供神輿を用意してくださいました。本物の掛け声のもと、伝統のお神輿をかついで練り歩き、子供たちは大喜びでした!

アクセサリーショップも大盛況。終始、どのお店も、子供たちの笑顔があふれていました。

高齢化や人間関係の希薄化により、地域のイベントが縮小する中、PTAの皆様が中心となって行ってくださるこの「北谷小フェスティバル」は、毎年大変な賑わいをみせます。その中で、保護者、地域、そして各団体の皆様が子供たちと触れ合って、絆を強めてくださるのは本当にうれしく、ありがたい限りです。「子供を地域とともに育てる」というは易いのですが、実際様々な問題があります。この北谷小フェスティバルは、その最適解の一つだと信じて疑いません。

フェスティバルに協力してくださった皆様、素晴らしい絆を子供たちに分けてくださり、本当にありがとうございました。

2年生まち探検を行いました

2年生まち探検を行いました

2年生はこれまでずっとまち探検の計画を進めてきて、今日が本番となりました。とても多くの保護者の皆様に引率のご協力をいただきました。私は美南高校のグループに同行したので、少しだけその様子をお伝えします。

さあ、出発。先頭は、引率された保護者の方ではなく、グループリーダーが務めます。

美南高校到着!「こんにちは。北谷小2年生です。美南高校のことを教えてもらいにきました。」とてもしっかりしたあいさつができました。

教頭先生が迎えてくださって、会議室に案内していただきました。「宜しくお願いします。」礼儀正しいあいさつができました。

子供たちの質問に答えてくださいました。子供たちは、用意した質問をお伝えすることができました。「楽器はありますか。」「タブレットは使いますか。」遠足の目的地がディズニーランドで、修学旅行の行先が沖縄だと聞いて、びっくり!

質問タイムのあとは、校内を案内していただきました。体育館の広さにびっくり!「ひろーい!!」

図書室にも案内していただきました。図書館司書の方が、たくさんの本があることを説明してくださいました。

最後に、校庭をみせていただきました。「こっちも、広いね。」また、校庭を行き来する生徒さんたちが、みんな「お、小学生のみんな。こんにちはー!」と元気にあいさつしてくれました。

しっかり、お礼を述べることができました。「ありがとうございました!」

緊張しながらも、立派な姿勢で見学することができました。社会勉強の第一歩として、素晴らしい機会となりました。また、道中も安全に通行できたのは、ボランティアの保護者の皆様のおかげです。

子供たちは教えていただいたことをまとめて、互いに発表しあいます。そのことが、学力や、生きる力を高めていきます。

美南高校の皆様、お忙しい中丁寧にご対応くださり、ありがとうございました。

3校対抗陸上記録会を行いました

3校対抗陸上記録会を行いました

本来、陸上大会を実施する予定だった10月8日・9日がいずれも雨天で中止になり、そのため北谷小・美南小・中曽根小を除く5校は関小学校で10月10日に記録会として開催しました。前述の3つの学校は10日に教育委員会の学校訪問が入っていたため、本日16日(水)実施の運びとなりました。

緊張した面持ちで会場入りした子供たち。競技の様子を一部、少しだけお届けします(すべての競技をお見せできなくてすみません)。

女子持久走。最後まであきらめない走りが光りました。

男子持久走。前のランナーに必死で付いていく強い精神力を見せました。

高跳び。プレッシャーに負けることなく、実力を出し切りました。

ハードル。ハードルに足をとられてもあわてずバランスをとり、完走する姿が立派でした。

100M走。3校対抗のため、少ない競争相手がむしろ強いプレッシャーとなりましたが、一歩も退かない力強い走りを見せました。

ボール投げ。競技を楽しんでいたかのような様子がとても頼もしく感じました。

3分間縄跳び。本番のプレッシャーの中、実力を出し切った子が多くいました。

400Mリレー。3校いずれの選手も、全力で駆け抜けました。見ごたえのある素晴らしいレースとなりました。

印象的だった場面がいくつかあります。一つは、高跳びの決勝です。最後まで残った本校の児童が、記録的に引き分けました。すると、相手チームの児童と握手をして、競技を終えたのです。互いの健闘をたたえ合い、「ありがとう」の意を示したのでした。会場から、大きな拍手が沸き起こりました。

もう一つは、北谷小の児童の見事な応援です。スタートは、選手の気が散らないよう押し黙る。そして、競技中は、心を一つにして、選手に声援を送る。その立派で力強い応援は、3校の中で間違いなく1番でした。

(戦い終わった選手たち)

いつまでも続く猛暑もあり、練習日程があまりとれない中での記録会でした。思い通りの記録を出して喜ぶ児童も、練習時の記録に届かず悔しがる児童もいました。でも、その思いを胸に刻み、次につなげてほしいと思います。また、高跳びでみせたあの場面のように、他校との交流を大切にして、中学校での絆づくりにつなげてほしいと思います。

この陸上記録会でも、多くの場面で子供たちの「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」が高まったと思います。この成果を、次の修学旅行や50周年記念式典での学習成果発表会に生かしてほしいと思います。6年生、本当によくがんばりました。

今までご協力くださった保護者の皆様、会場に応援にいらした保護者の皆様、ありがとうございました。

5年生 減災教育を行いました

5年生 減災教育を行いました

5年生は昨日に引き続き、減災教育を行いました。今日は市役所危機管理課の皆さんによる防災意識を高める授業です。中心となるのは、市内にお住いの浅水さんです。これまで、様々な場所で吉川の水害や歴史にまつわるご講演を行ってこられました。今日、本校にお越しくださり、子供たちにお話をしてくださいました。

浅水さんは、手書きのイラストでスライドをつくり、吉川の歴史、特に水害との戦いについて丁寧に伝えてくだいました。カスリーン台風により、県内に大変な被害が出たこと。人々の大水への備えや、予防策。そして二つの川に挟まれて肥沃な土地であることから獲れるおいしいお米など、静かですが、とても力強い口調でいらっしゃいました。

経験者の方のお話に優る資料はありません。まさに、生き証人の方のお話です。本当に貴重な機会をいただけたと思います。

浅水さんのお話から、子供たちは水害と戦ってきた吉川の人々のたくましさと知恵を学んでくれたことでしょう。同時に、川がもたらす肥沃な土地など、自然と共生してきたことも分かったことでしょう。その知恵や歴史を受け継いでいくのが、子供たちです。

浅水さん、危機管理課の皆様、今日は価値ある経験をご提供くださり、ありがとうございました。

5年生 河川学習を行いました

5年生 河川学習を行いました

昨日に引き続き、朝から雨の降りしきる寒い一日になりました。

5年生が「河川学習」を行いました。江戸川河川事務所の方をお招きしての特別授業です。「大きな川が流れるところに大雨が降ったら、どうなるでしょう。」という吉川にとっては切実な問いかけから始まりました。

「道路が使えなくなる」「逃げ場がなくなる」等の意見が出されました。子供たちも報道等から河川の氾濫についての怖さは承知しています。中には「お米がだめになる」という意見も出されました。先日の稲刈り体験から続いているお米の学習が生きていると感じました。

「内水氾濫」とは、下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時や、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時等に、雨水が排水できなくなり浸水する現象です。 下水道や水路等から雨水があふれだし、浸水被害が発生します。この現象の恐ろしさについて、丁寧に説明していただきました。

そして、川の水位の危険情報などは、様々なメディアから入手できることを教えていただきました。

まとめのテストを行って、授業を終えました。

最後にいただいた言葉が印象的です。「川の危険について理解し、正しい情報を手に入れて、安全に避難することを心掛けてください。」

地球温暖化の影響でしょうか。海水温が上昇し、ゲリラ降雨や線状降水帯、台風の激甚化などが日常化してきています。ここ吉川は、中川と江戸川という大きな二つの河川に挟まれた地域です。土地が肥沃で、川魚料理という名産が伝承されてきた裏側に、常に水の災害に対する備えをしておく必要があります。

江戸川河川事務所の皆様に教えていただいたことで、子供たちの防災意識も一歩深まったことでしょう。今日は貴重な学習の機会をいただき、ありがとございました。

学習の合間のお楽しみ 風やゴムで動くおもちゃと4年生ベースボールチャレンジ

学習の合間のお楽しみ 風やゴムで動くおもちゃと4年生ベースボールチャレンジ

8日・9日のいずれも陸上競技大会が中止になりました。今後のことについては、決まり次第詳しくお伝えします。

3年生の教室をのぞくと、理科の「風やゴムで動くおもちゃ」の実験に取り組んでいました。風車ができると、子供たちは大喜び。みんなフーフー一生懸命口で風を送っていました。

この単元、子供たちは大喜びで取り組みます。3年生で最も楽しい理科の単元の一つです。

こちらは、3・4年生が取り組んだ「ライオンズ ベースボールチャレンジ」です。これは体育授業サポートとして「キッズベースボールチャレンジ」を実施し、ライオンズアカデミーコーチの方が講師を務めてくださるものです。

昨今、県内の子どもたちの投てき能力および体力低下の改善に寄与することを目的に、学校教育のサポートとして小学生を対象に体育授業の中でキャッチボールを中心に、野球のプレー要素である『投げる』、『捕る』の体験を通じて、児童の体力向上ならびに野球界の発展・普及に貢献し、よりスポーツの楽しさや面白さを教えていただくものです。

授業を拝見すると、実に子供たちが楽しそうに活動いていました。

「はーい、ボールを上に投げて、落ちてきたボールをキャッチしますよー!」

みんなきゃあきゃあとボールキャッチを楽しみました。「おもしろかったー!」さすがプログラムが整っています。子供たちを楽しませながらキャッチボールの基礎・基本をしっかり学ばせるあたり、プログラムの巧みさに感心させられました。

今現在、子供たちに人気のスポーツはサッカーと野球が二大巨頭ですが、徐々にサッカー熱の方が高まっているように思います。理由は、キャッチボールができる公園が少なくなったこともあるでしょう。そんな中、ロサンゼルスドジャースの大谷 翔平選手が目覚ましい活躍をしていることで、徐々に野球人気も高まってきています。そんな中での取り組みだったので、子供たちも大いに興味をもって楽しんだことでしょう。お二人のコーチの方、大変ありがとうございました。

小学校での学習は、基礎・基本です。それはとても大切ですが、習得は地道に行わなければならず、楽しいとはいいがたいものです。でも、そんな中でも楽しい学習がたくさんあります。そんなときは大いに学習を楽しんでもらって、そのやる気がいろいろな学習の場に広がっていってほしいと思います。

さあ、明日もがんばりましょう!

陸上大会延期 そして最後の陸上練習

陸上大会延期 そして最後の陸上練習

8日(火)に予定れていた陸上競技大会は、明日雨天予報のために延期になりました。今のところは9日(水)に実施する予定ですが、詳細は今後わかり次第お伝えします。

今日も陸上の練習を行いました。一人一人が目標をもって、最後の練習に臨みました。

なわとびの児童で、「日曜日、練習をがんばりました」との声も聞きました。素晴らしいと思います。結果をだすことは重要ですが、そこに至るまでに努力を積みかねること、過程の重視が大事だと思います。6年生一人一人が陸上に参加し、互いに励まし合い、最後までがんばりぬき、チームワークを高めると同時に体力を伸ばしてほしいと思います。6年生の皆さん、今日までがんばってくれてありがとう。立派な練習態度でした。

6年生大車輪!

6年生大車輪!

6年生が大車輪の活躍をみせています。10月に陸上大会と修学旅行という大きな行事を控えている6年生。

昼休みは、体育館で引率者引き合わせがありました。一人一人、先生方の言葉をよく聞いて、拍手を送ってくれました。いや、うれしくなりますね。最後に、きれいに色を塗った修学旅行のしおりを渡してくれました。ありがとう!

午後は、陸上大会の練習でいよいよ大詰めです。練習にもいっそう、身が入りました。縄跳びの子たちに話を聞いても、「記録が伸びました!」「もう少しでした!」と前向きな声をたくさんもらいました。ハードルもボール投げも、幅跳び・高跳びも、持久走も、一生懸命練習に打ち込む姿が立派でした。

大変だと思います。でも、行事の一つ一つには大切な意味があります。修学旅行は小学校6年間最後の宿泊体験、陸上は市内一斉の行事です。その中で自分にできる精いっぱいをやりぬくことで、本校が育てている「たくましく生きる力」の「やりぬく力」「つながる力」が伸びると思います。

いよいよ来週、陸上競技大会です。週末は睡眠や休養を十分とって、エネルギーを充填してほしいと思います。6年生、今週もがんばってくれてありがとう。

3年生遠足 鉄道博物館に行ってきました

3年生遠足 鉄道博物館に行ってきました

10月3日(木)、3年生は遠足で鉄道博物館に行ってきました。あいにくの空模様で、道路は大渋滞。到着が30分近く遅れる事態になりましたが、なんとか予約していたジオラマはぎりぎりセーフ。すてきな鉄道ショーをみることができて、子供たちは大喜びでした。

午前中は、学級単位で博物館内を見学しました。さすが鉄道博物館、展示品は本物で、券売機で切符を買う体験もできました。

雨が止んだので、屋上にも出ることができました。新幹線の到着・出発もみることができて、壮観そのものでした。

あっという間に午前中の時間が過ぎて、待ちに待ったお弁当タイム!4階の食堂広間で食べることができたので、窓の外には新幹線の走行が見られました。おうちの方が心を込めてつくってくださったお弁当に、これまたみんな、大満足!

午後からは、グループ行動です。班単位で、みたいものを選んで見学します。古い車両の車内に座ることもできて大喜び。「トトロの猫バス!」「鬼滅の刃の夢幻列車!」私たちにとっては懐かしい車内も、子供たちには、そうみえたようです。

見晴らしのいいところでちょっと一休み。はいポーズ!

無事に見学も終えて、入り口付近の写真スポットで記念撮影をして、鉄道博物館を後にしました。「楽しかったー!」

展示物はとても魅力的だったし、一日の流れもスムーズでした。感心したのは、グループ行動がしっかりできていたことです。興味をもった展示物に行きがちですが、班の子たちが「みんなで行動するんだよ!」と声を掛け合い、比較的混乱なく見学ができたことはとてもよかったと思います。

子供たちにとって楽しい思い出になった一日。おうちの人のご支援や子供たち自身のチームワーク、担任の先生方の毅然とした指導があいまって、大成功で終えることができました。この成功体験を胸に自信を付け、次の体験に生かし、成長につなげてほしいを思います。

保護者の皆様のご支援を大変ありがとうございました。

1年・5年歯みがき教室

1年・5年歯みがき教室

朝は涼しいけれど、午後からは気温が上がり蒸し暑くなりました。明日は最高気温32度、また真夏日になります。長そでを着ているお子さんは日中蒸し暑さから不快感を感じがちなので、着脱できる衣服の準備をお願いします。

1年・5年生が歯みがき教室を行いました。この時期に実施するのは、1年生で永久歯が生える時期だからです。6月はまだ乳歯の多い子がいることから、10月の方が適しているといえます。また、歯みがきの大切さをご家庭で理解していただくため、保護者の皆様にもご参加いただきました。

学校歯科医の戸張先生、歯科衛生士の皆様をお迎えして、各教室で歯みがきの大切さについてお話をいただきました。さすが歯科衛生士の先生、資料も豊富でお話がわかりやすかったです。

プラーク(歯垢)は虫歯菌の格好のエサとなり、これを除去することが口腔内の健康を保つ上で大切になります。おうちの方のご協力のもと、カラーテスターを使用して磨き残しのプラークをチェックしました。「はい、あーん。」

正しい磨き方をしっかり教わりました。さあ、今日から歯みがきにいっそうがんばって取り組みましょう!

6時間目は、5年生が歯みがき教室に取り組みました。高学年も保護者の方にご参加いただき、一緒に歯みがきの大切さについて講義を聞いていただきました。

歯周病が万病のもと、という理解はだいぶ進んでいるように思います。しかし、知識を得るだけでは十分ではないかもしれません。「ああ、やっぱり歯みがきは面倒だな」と思ってしまうと、なかなか一日三度の歯みがきにつながりません。

しかし、今日のように改めて保護者の皆様と一緒に歯垢除去の大切さについて専門家の方の話を聞いていただき、プラークの残り方を確かめ、正しい除去の仕方について講義をしていただくと、まったく効果が違うと思います。

歯を健康に保つことは、学習や運動の能力を向上させ、健康増進につながります。そのための貴重な学習の機会をいただきました。戸張先生、歯科衛生士の先生方、今日は大変ありがとうございました。

5年生稲刈り体験

5年生稲刈り体験

本日、JAさいかつの皆様のご支援のもと、5年生が稲刈り体験を行いました。まずは、鎌の使い方や、稲の切り取り方について教えていただきました。「ざくっと切ったら、稲をわらで束ねてください。」

それでは早速、作業開始です!

ざくっざくっと心地よい音を立てて、稲が刈り取られていきます。子供たちもこの表情!「刈ったどー!」

作業が終わったあと、コンバインでの刈り取りをみせていただきました。人手の数十倍の速さで刈り取りを行っていくそのすごさに簡単の声が上がりました。「すごい!!」「はや!!」

その後、質問コーナーを設け、即興で皆様に質問に答えていただきました。「コンバインを運転するのに、免許は必要ですか?」「この田んぼ1枚から、どのぐらいのお米が獲れますか?」いい質問が出たことは、子供たちが稲刈りに興味をもった証拠です。

最後に、お世話になったJAさいかつの皆様に全員でお礼をお伝えしました。「ありがとうございました!」

およそ30分ほどの作業でしたが、稲刈りの大変さと収穫の喜びをほんの少しだけ、子供たちに味わわせることができたと思います。お米は、大地の恵みと、生産者の方の創意工夫と努力の結晶です。それを理解して、お米に対して尊敬の気持ちをもっていただく。それこそが食育の基本だと考えています。

それはお米だけではありません。すべての食物がそうだということを子供たちに伝えたいと思います。その貴重な機会となったこの経験をご提供くださったJAさいかつの皆様に心よりお礼を申し上げます。大変ありがとうございました。

アクアワールドに行ってきました(4年遠足)

9月27日(金)、4年生が遠足で「アクアワールド大洗水族館」に行ってきました。雨模様の天候でしたが、バスの乗り降りや昼食のタイミングで雨が止み、大きな混乱なく日程を進めることができました。イルカショーでは、アシカとイルカの生態についてクイズを通して学びました。後半のイルカのジャンプでは、大きな水しぶきに大興奮しながら、見事なショーに熱中しました。昼食は海が見える外のスペースで食べました。波の音と潮風が隠し味となり、おうちの方の愛情たっぷりのお弁当をみんな笑顔で美味しくいただきました。水族館の見学はグループ行動で行いました。自分のめあてを「友達との協力」としている子が多く、言葉通り相手を意識して譲り合って行動している姿がとても立派でした。大きな水槽でゆったりと泳ぐ魚たちやかわいいペンギンの姿に歓声が上がっていました。バスの中でも、バスレクを通してクラスの絆を深められました。「クラスの友達とたくさん話せてうれしかった」という声も聞こえてきました。普段の学校生活で育んだ「おちつく力」「つながる力」「やりぬく力」が校外でも発揮でき、達成感という自信からさらに伸ばすことができた遠足でした。これからも自分の目標をに向かって進んでいってくれることでしょう。今後の4年生の活躍に期待が広がります。遠足に向けて色々なご準備をいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

放課後陸上練習を行っています

放課後陸上練習を行っています

10月8日に、市内のすべての6年生が参加する市内陸上競技会が関小学校で開催されます。大会一か月前の9月9日から練習を始める予定でしたが、先週20日(金)まで猛暑日が続き、運動場での練習ができませんでした。今週初めからようやく気温が下がり練習できる環境が整ったので、火曜日から練習を始めています。

子供たちはそれぞれの種目に分かれ、短い時間でも練習にがんばって取り組んでいます。

練習の目的は、よい成績を上げることが主ではありません。まずは、公正に選手を選ぶために複数の職員で対応し記録を正確にとること、そして練習を継続して行うことで競技に慣れさせ、けがや事故を防ぐことです。陸上は互いに競い合い体力向上を図ること、そして成長に資するよい経験にすることが一番の目的です。

残りの日々は短いですが、子供たちには練習に真摯な姿勢で取り組ませ、本番に臨ませたいと思います。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

先週と比べると、嘘のように涼しく、朝は肌寒いと感じるようになりました。季節が二歩も三歩も進んだ感じです。季節の変わり目、体調を崩しやすいのでご家庭でもご配意くださるようお願いいたします。

2024年は選挙イヤーと言われています。1月に台湾総統選、3月はロシア大統領選挙が行われ、11月にはアメリカ大統領選挙が控えています。日本でも立憲民主党や自民党の総裁選挙が行われ、それぞれ大いに盛り上がりをみせています。そうした流れもあり、本日、県と吉川市の選挙管理委員会の皆様をお招きして、6年生が「出前選挙講座」を行いました。

まずは選挙管理委員会の大学生ボランティアの方から、選挙に関する説明を受けます。「選挙に行かないということは、政策について何も言わないということです。だから選挙はとても大切です!」選挙クイズも、盛り上がりました。

メインイベントは、「模擬選挙」です。先生方を候補者に見立てて、選挙演説を聞き、そのうえで実際に投票をするかという体験活動です。候補者になった先生方は、有権者の心に響くよう選挙公約を訴えます。子供たちも、真剣に各候補の演説に耳を傾けました。

その後、投票用紙をいただき、投票台で候補者名を書き、投票箱に用紙を入れました。用意されたものは、すべて本物!「模擬選挙」とはいえ、本物を使って投票できることは貴重な体験です。いやがおうにも、模擬選挙が盛り上がりました。

事前に選ばれた子供たちが手伝って、開票作業を行います。この機械も本物。あっという間にカウントするスピードに子供たちから感嘆の声がもれました。こうして選挙の勝者も決まり、1時間の学習が終わりました。最後にお礼をいって、貴重な学習が終了しました。ありがとうございました!

今、地上波テレビは自民党総裁選挙の話題でもちきりです。直接選挙でないとはいえ、時期総理大臣が選ばれるのですから、視聴者の関心も相当に高いのでしょう。ただ、大切なことは若い人の選挙に関する関心を高めることです。

選挙という国民が政治に対する意思表示できる機会が保障されていることは、とても幸せなことだと感じます。半面、近年いわゆる権威主義国家の横暴が目立ちます。領空侵犯や領海侵犯を平然と行ったり、ミサイルを頻繁に打ち上げたり、一方的に他国を武力で現状変更しようとしたり。これらの国々の国民は、いかに政府が横暴にふるまっても、政権を退けることができません。子供たちには、このことを改めて伝えることが大切ではないでしょうか。

私たち国民が投票権によって保障される政治にかかわる力は、微力ではありますが決して無力ではないのです。今日説明していただいたこと。「投票に行かないことは、政治に対して口を閉ざすことになります。」まさにその通りです。今日の体験を学習に結びつけ、民主政治についての理解を深めたいと思います。

選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード