学校ブログ

田植えをしました

田植えをしました

今日は、5年生が田植えをしました。農協さんと場所を提供してくださった西山建設さんのお計らいで実現しまし

た。また、今日は、たくさんの方々が子供たちの田植えに関わってくださいました。子供たちは、裸足や靴下で泥

の感触を味わいました。泥の感触の感じ方は人それぞれですが、楽しかった子が多かったようです。とても暑い日

でしたが、植えているときは暑さを忘れて取り組んでいました。秋には、収穫も体験させていただけるようです。

本当にありがとうございました。

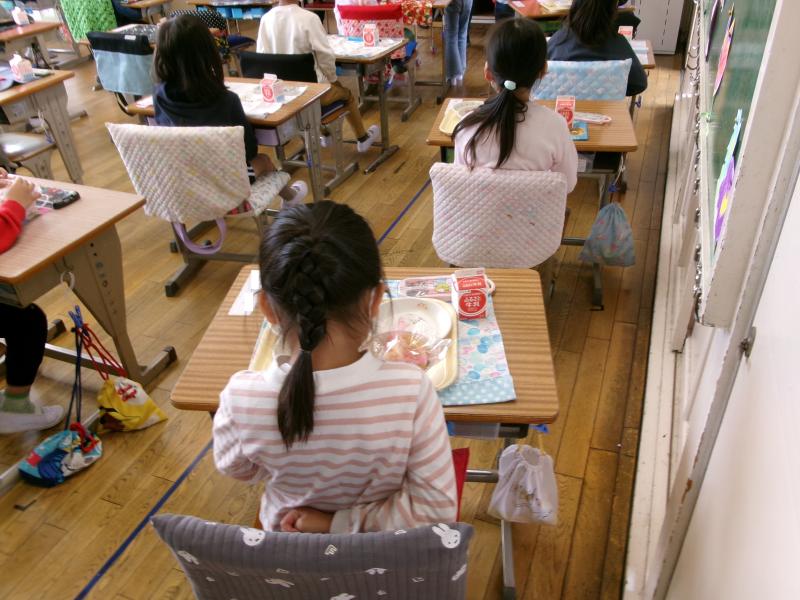

読み聞かせ

読み聞かせ

今日は、「おはなし日和」さんの読み聞かせがありました。2年生がお話を聞きました。

大型絵本を読んでいただき、絵も楽しみながらお話を聞けました。ありがとうございました。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日は、昼休みにかがやきタイムがありました。1年生から6年生までが混ざったグループでの活動です。

6年生は最上級生として、グループを引っ張ります。今日は、1回目で、各グループとも自己紹介をして、

教室でできる簡単なゲームをしました。これからのかがやきタイム、楽しく過ごしましょう。

学習する姿

学習する姿

3年生が道徳の授業をしていました。ちょうど、先生が判読をしていました。

子供たちは教科書を見て、先生の判読を聞いていました。その集中している

姿がすてきだったので写真におさめました。

あさがお

あさがお

1年生が種をまいたあさがおが双葉を出していました。これからがとても楽しみです。

教育実習生

教育実習生

今日、2名の大学生が北谷小に来ました。今日から4週間、教育実習を行い

ます。2名とも北谷小の卒業生です。4週間がんばりましょう。

飯盒炊飯

飯盒炊飯

今日は、おやじ会(パパス)主催で飯盒炊飯がありました。対象は4~6年生です。巻き割り、米とぎ、かまど

準備、飯盒でご飯炊き、カレーの具材きりなど、班ごとに仕事を分担して取り組みました。その中でも巻き割りは、

みんなが一度はやってみましょうということでチャレンジしました。安全に気をつけて、仲間と協力してまきを割

りました。出来上がったカレーライスはとてもおいしく、おかわりをする子がたくさんいました。片づけはおやじ

会のお父さん方が中心にやってくださいました。天気にも恵まれ、とても良い体験ができました。おやじ会のみな

さま、ありがとうございました。

おやじ会は会員募集中です。できるときにできることをしていただく会です。全ての会の出席を強制していませ

ん。そして、スペシャリストである必要もありません。だんだんと上手になっていくようです。子供たちの良い体

験活動のためにお力をお貸しください。次回は、全学年対象で流しそうめん大会があります。

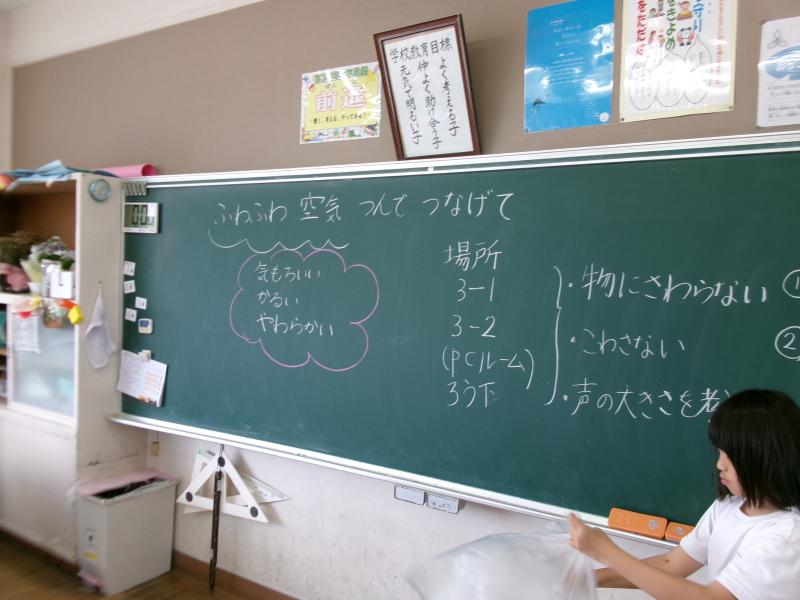

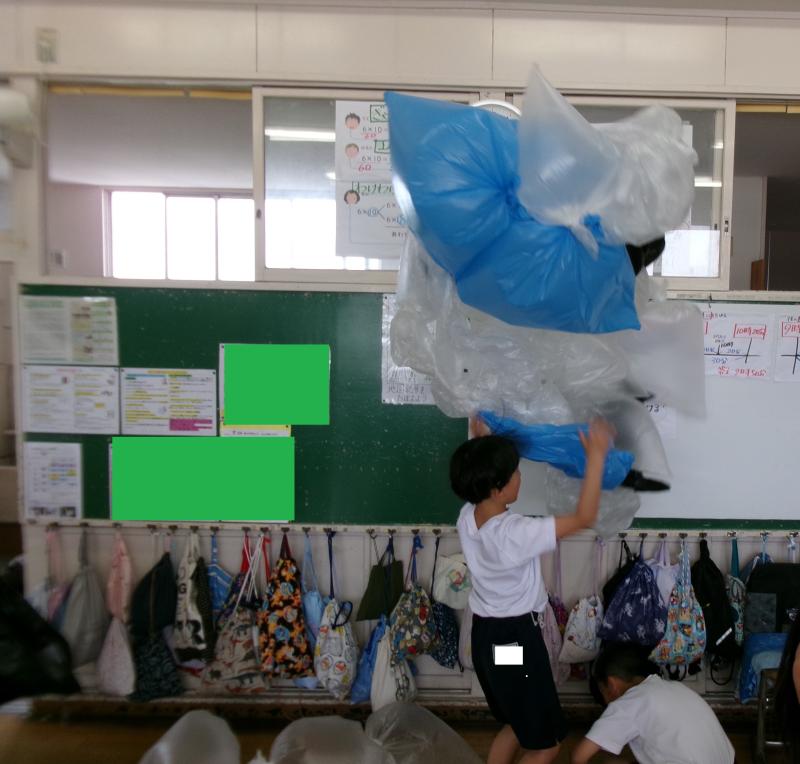

図工

図工

3年生は2クラス合同で図工の学習をしていました。大きくふくらませたビニール袋を使って、感触を楽しんだり、

つなげて楽しんだりしました。教室だけでなく、廊下も使って楽しんでいました。

あさがおの種植え

あさがおの種植え

今日は1年生があさがおの種植えをしました。先生の話をしっかりと聞いて、そして、先生のお手本を

しっかりと見て、種を植えました。これから、登校してきたら、植木鉢に水やりをしてから教室に行き

ます。忘れずにお水をあげましょう。

野菜の苗植え

野菜の苗植え

今日は、2年生が野菜の苗を植えました。チューリップの球根が入っていた植木鉢を空にするところから始ま

りました。なす、ミニトマト、ピーマンの3つの中から選んだ苗を植えました。収穫できるまでがんばってお

世話をしましょう。

離任式

離任式

今日の午後は、離任式がありました。体育館が使えないため、音楽室からオンラインで各教室に放送しました。ご多用のところ、6名の先生方が北谷小にお越しくださいました。児童代表は先生方にお手紙とお花を渡しました。先生方からは、子供たちに向けて、励ましの言葉をいただきました。子供たちは、心を込めて、離任式の歌を歌いました。歌声は、各教室から、音楽室に届きました。離任式の後、子供たちは花道をつくってくれて、先生方はその間を歩き、子供たちとハイタッチをしたり、言葉を交わしたりしました。先生方、新天地でもお体に気を付け、お過ごしください。

学校たんけん

学校たんけん

今日の午前中は、学校たんけんがありました。2年生がリーダーとして1年生を連れて

校内を回りました。時には、手を引いて1年生の案内をしていた2年生、お兄さん、お

姉さんとしてがんばっていました。

1年生を迎える会

1年生を迎える会

今日は1年生を迎える会がありました。体育館は工事で使えないため、音楽室からオンライン配信で行いました。

音楽室には各学年の代表が集まり、学年の出し物(プレゼント)を披露しました。1年生の児童は教室で集中して

見てくれていたようです。途中、1年生は6年生と手をつないで、校内を歩きました。上級生は花道を作って待っ

ていました。

読みきかせ

読みきかせ

今日は「おはなし日和」の方々による読み聞かせがありました。4年生と少人数学級がお話を聞きました。

いつもありがとうございます、今年度もよろしくお願いいたします。(4年生のひとクラスの写真は今回は

撮れませんでした。)

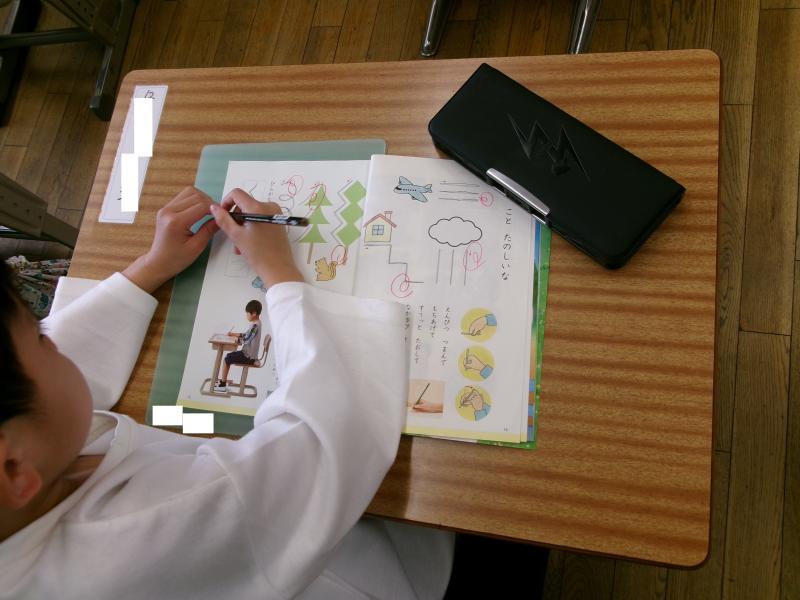

ひらがな

ひらがな

今日は1年生が国語の学習に取り組みました。ひらがなを書いていました。「ん」を書いていたのですが、上手に

書けている子が多かったです。練習がんばりましょう。

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は6年生の埼玉県学力学習状況調査でした。国語、算数、質問紙に取り組みました。集中して取り組む姿、素

敵でした。

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は、5年生が埼玉県学力学習状況調査に取り組んでいます。国語のテストに取り組んでいました。このあと、

算数のテストと質問紙に答えます。5年生、がんばってください。

クラブ活動

クラブ活動

今日は1回目のクラブ活動がありました。1回目でしたので、クラブ長を決めたり、一年間の計画を立てたり、

クラブ活動のめあてを立てたりしました。

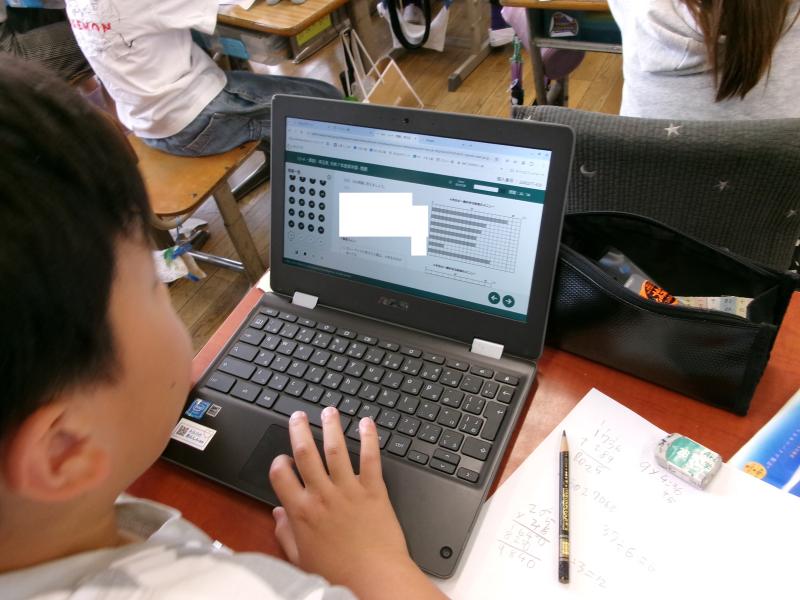

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は4年生が学力学習状況調査に取り組みました。国語、算数のテストと質問紙に答えました。テスト問題は、紙ではなく、子供たちが使っているクロームブックを使って、答えていました。がんばりました。

勉強会

勉強会

4月22日(火)の放課後、教員の勉強会がありました。朝の活動では「きたやタイム」として算数の学習を行う曜日

があります。どのようにして進めるのか、確認しました。特に会議として決まっていた日ではありません。リーダー

となる教員の声掛けで集まり、みんなで勉強しました。

今日から

今日から

1年生は今日から自分たちで給食の準備を始めました。食器や食管を運んだり、配膳したりしました。先週までは、

6年生が手伝ってくれていました。がんばれ、1年生。

漢字練習

漢字練習

4月17日(木)、4年生は国語の学習をしていました。新出漢字の練習です。先生と一緒に筆順を確認し、

声に出しながら、そら書きをしていました。4年生になると漢字はたくさん出てきます。練習して、しっ

かり覚えてくださいね。

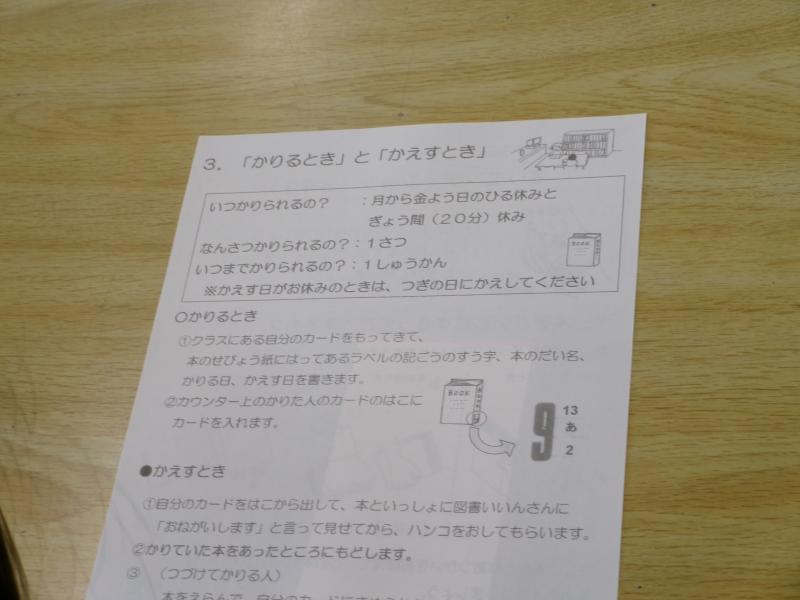

図書室で

図書室で

4月17日(木)、3年生は図書室で学習していました。学校図書館司書の先生から、図書室の

本の紹介や本の借り方や返し方を教わっていました。3年生はこれから本が借りられます。

社会科の学習

社会科の学習

4月17日(木)、5年生が社会科の学習をしていました。地球儀を使い、国や場所を探していました。

6年生全国学力学習状況調査

6年生全国学力学習状況調査

今日は6年生の全国学力学習状況調査がありました。1時間目から3時間目まで国語、算数、理科の問題に取り組みました。集中してやっていました。

委員会活動

委員会活動

今日は、1回目の委員会活動の日でした。1年の初めなので、各委員会とも委員長などの役を決めていました。また、活動の計画を立てていました。5、6年生の力が北谷小のために必要です。よろしくお願いします。

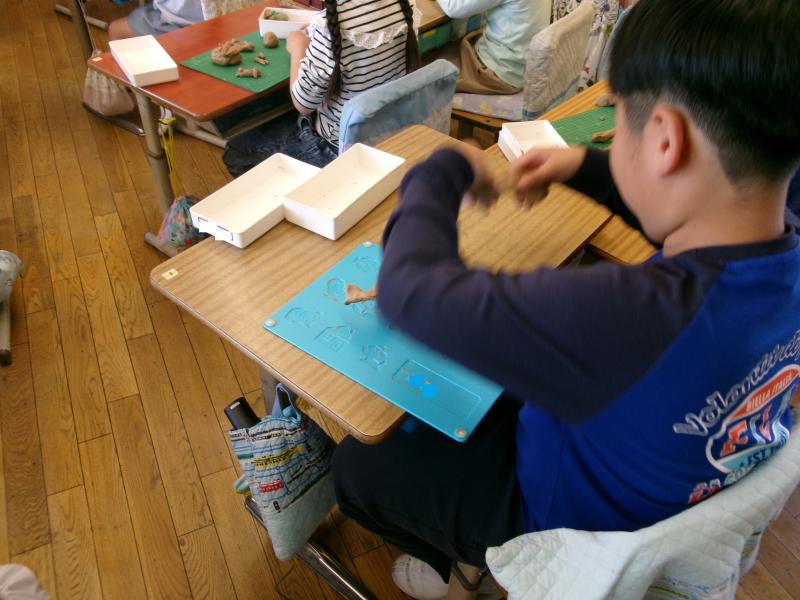

2年生の図工

2年生の図工

2年生の教室では、図工の学習をしていました。粘土で想像の生き物を作っていました。

楽しそうでした。

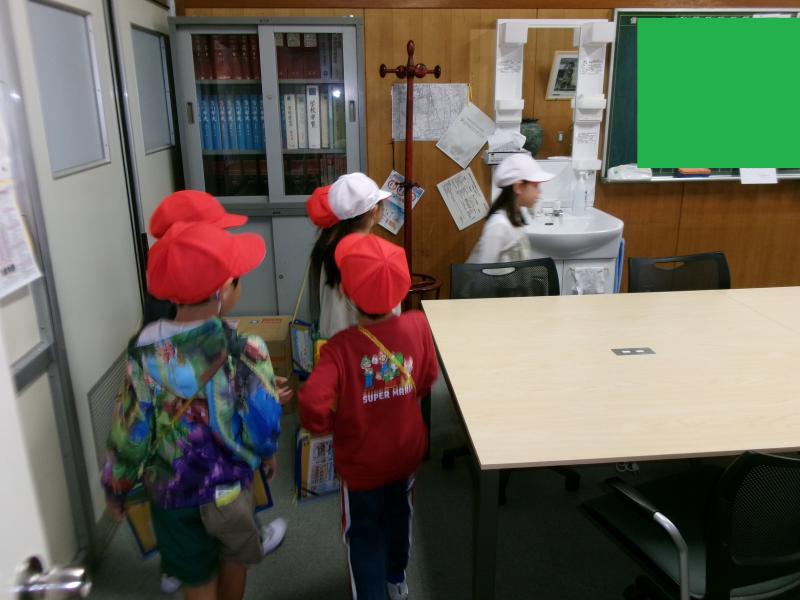

職員室の入り方

職員室の入り方

今日は1年生が職員室前に来ました。職員室は1年生の教室がある棟と

別にあります。職員室がある場所と職員室への入り方を教わっていました。

初めての給食

初めての給食

今日は1年生が初めて給食を食べました。補食が終わって、今日から上級生と同じメニューを食べます。カレーライスがメインでした。みんな一生懸命食べていました。「おいしいですか」とたずねると「おいしい」と明るい声が返ってきました。よかったです。

体育館工事

体育館工事

体育館工事が始まりました。機材が運ばれています。

朝の1年生の教室

朝の1年生の教室

1年生が通学班で登校するようになって5日経ちました。登校してきた1年生は朝の支度として

ランドセルから荷物等を出します。今は1年生の教室に6年生が来ていて、朝の支度を手伝って

くれます。6年生、ありがとうございます。

体育館最終日

体育館最終日

北谷小の体育館はこれからエアコン設置工事が始まります。しばらく体育館は使えません。

今日は、体育館が使えた最後の日でした。体育館では4年生がボールを使った運動をして

いました。

発育測定

発育測定

今日は、3・4年生の発育測定がありました。写真は、保健室前で待っている様子や、

終わって教室に帰る様子です。

1年生の教室で

1年生の教室で

1年生の教室に行くと、国語の学習をしていました。正しい姿勢で、鉛筆を使ってなぞり書きをしていました。

みんな、丸をもらっていました。

また、今日は給食前の練習ということで、パンと牛乳をを食べました。吉川市では、補食と言っています。

1年生の下校です

1年生の下校です

今日から1年生だけで下校です。校庭に並ぶところから、ちょっと時間がかかりました。安全に気を付けて帰ります。

保護者の皆様、途中までのお迎えありがとうございます。明日からもよろしくお願いします。

通学班会議と一斉下校

通学班会議と一斉下校

今日の2校時に通学班会議がありました。今朝は1年生を迎えての初めての登校でしたが、会議では、

班で困ったことはなかったか、安全に登校するためにすることなどを話しました。明日からも安全に

登校してください。下校は、一斉下校でした。班ごとに並んで帰りました。

進級写真

進級写真

今日は、体育館で進級写真を撮りました。お休みの子がいて、撮ってっていないクラスも

あります。にっこり笑顔で写りました。

北谷小入学式がありました

北谷小入学式がありました

4月8日午後は入学式がありました。78名の子供たちが入学しました。入学おめでとうございます。明日から通学班で登校しますね。元気よくあいさつしましょう。

北谷小学校1学期が始まりました

北谷小学校1学期が始まりました

4月8日、北谷小学校の1学期が始まりました。体育館に全員集まり、北谷小を離れた先生と新しく来た

先生の紹介がありました。そのあと、始業式です。6年生が児童代表の言葉を言いました。今年の先生方

の紹介と校歌を歌いました。新しい学年、新しいクラスでがんばりましょう。

第50回令和6年度卒業証書授与式

第50回令和6年度卒業証書授与式

本日、第50回令和6年度卒業証書授与式を開催しました。

在校生、保護者の皆様の拍手の中、担任の先生を先頭に6年生が入場します。会場が心地よい緊張感であふれます。

子供たちも立派な姿勢で入場しました。練習を重ねた入場。とても落ち着いていました。

全員が立派な姿勢で卒業証書を受け取ることができました。「はい。」の返事も力強く、素晴らしかったです。

5年生が行う呼びかけ。練習の成果を生かして、体育館中に響き渡る声を出せました。

それに応える6年生。最後の斉唱は、心を打つ響きがありました。

式が終わり、退場していく6年生。5年生の心を込めた拍手が会場に余韻を残しました。

全員、笑顔で記念撮影。保護者の皆様にも飛び切りの笑顔をみせることができました。

最後の学級活動も終わり、笑顔で学校を去っていく6年生たち。本当に、おめでとう!

これまで練習には長い時間を掛けました。しかし、はじまってみると本当にあっという間でした。でも、本番で6年生と5年生がみせた立派な姿勢は、偽りのないものでした。間違いなく、これまでで最高の姿勢で本番を終えることができました。胸を張った歩き、力強い返事、証書を受け取る立派な態度。そして、練習の成果を存分に生かした呼びかけや歌。どれも、創立50周年という節目に相応しい姿勢だったと思います。

会場にお越しくださったご来賓の皆様、保護者の皆様、本日は大変ありがとうございました。皆様がこれまで北谷小の教育活動に温かいご理解とご支援をくださったからこそ、このような立派な卒業式を行うことができました。きっと、中学校という次のステージでも小学校6年間で培った力を生かして活躍してくれることでしょう。

70名の卒業生たち。あなたたちは、北谷小学校の誇りです。本当に、おめでとうございます。

卒業式 会場準備が整いました

卒業式 会場準備が整いました

19日(水)で給食も終了し、本日は3時間授業でした。午後からは職員が卒業式会場準備に取り掛かり、作業を終えました。

これまで、よく練習に励み立派な姿勢で参加してきた高学年。あとは本番を待つばかりです。2日間、十分に体調を整えて万全の状態で参加してほしいと思います。

1~4年生は臨時休業になります。校内でも、腹痛で体調を崩している児童が少なくありません。外出して、家に戻る際やトイレを済ませたあと等、必ず石鹸で手を洗うようお声掛けをお願いいたします。

いよいよ、令和6年度もあと3日です。

練習も大詰め

練習も大詰め

今日ほど盛沢山なお天気もなかったと思います。朝方風と雨と雹と雪と雷が一緒にやってきて、一時期雲が切れて青空までもが顔をのぞかせました。その後は雪が長時間降り、雨に変わったと思えば午後に何もなかったかのように晴れ。まったく、こんなお天気も本当に珍しいと思います。

昨日の予行の反省を生かして、卒業式練習の最後の詰めに入りました。証書授与で目線が下がり気味だった児童もそれをよく修正し、見違えるようによくなりました。保護者の皆様には当日ご覧いただきたいと思います。呼びかけの歌も力がこもったものになりました。最後の練習に相応しい締めくくりになりました。

その後体育館に来た5年生も、本番に向けて最後の練習を行いました。この姿勢をごらんください。大変だったと思いますが、本番を想定した練習の張りつめた空気の中でしか培えないものがあります。心を一つにして、卒業式を成功させる。その思いは「たくましく生きる力」そのものです。5年生の仕上がりも、見事なものでした。

その後はガラッと雰囲気が変わり、6年生は体育館で学年レクを楽しみました。峻厳な雰囲気だった体育館が、あっという間に楽しい遊びのステージに早変わり。これも、大切な思い出づくりです。

凛とした雰囲気の中での卒業式練習。楽しく和やかな学年レク。どちらも団結心、チームワークのなせることです。6年生はこれまで、何事にも心を一つにして取り組んできました。その成果は学校行事の成功だけではなく、よき思い出づくりにまで貢献します。大切にしたい北谷小の伝統の一つです。

卒業式予行を行いました

卒業式予行を行いました

学年末です。通知票最終チェック、進級への準備、次年度の計画、人事関係等やることが盛りだくさんです。でも、一番大切なのは卒業式。その予行を本日行いました。少しだけ、様子をお伝えします。

来賓紹介および祝電披露の6年生です。

司会の号令に合わせ、さっと来賓席に体を向け、丁寧に礼をする6年生。一糸乱れぬその動きは、練習の成果が見事に出ていました。

呼びかけは今日はさわりだけだったのですが、本番そのものの雰囲気の中で、動きのチェックをしました。これも、背筋が伸びた姿勢が見事でした。

今日は私(校長)が6年生全員の証書授与をはじめて行いました。一人一人、とても立派でした。雰囲気にのまれ、返事が小さくなる児童もいましたが、練習の出来栄えを振り返り、本番に生かしてほしいと思います。

先日も書きましたが、法然の言葉「一丈の堀を乗り越えんとするものは、一丈五尺を乗り越えるものなり」を思い出だします。練習で150%ができて、初めて本番で100%の力が発揮できます。6年生も5年生もしっかりした姿勢で予行に臨むことができましたが、本番での雰囲気はまた別物。それに対応できる心の余裕をもつためには、やはり練習が大切なのです。オリンピックの選手が、4年に一度のたった一瞬のその時のために、気の遠くなる時間を練習に費やすように。

そのために欠かせないのが健康管理です。お知らせしたように、校内で腹痛でお休みしている児童が少しずつ増えています。ポイントは石鹸での手洗いです。20日の祝日も、今週末も、感染防止に努めていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

卒業式まであと4日 修了式まであと6日

卒業式まであと4日 修了式まであと6日

お天気はとてもよくなりましたが、校内では腹痛で体調を崩している児童が増えています。胃腸炎、または感染性胃腸炎の疑いもあります。本日、メッセージでも配信しましたが、予防にお努めいただくこと、万が一医療機関で胃腸炎等と診断された場合は学校までご連絡くださるようお願いします。

そのため、本日朝の時間に予定していた表彰朝会は、リモートで行いました。賞状を受け取った児童はみな、しっかりした姿勢をとることができて立派でした。

5,6年生は全体的に体調を崩している児童が全校でも少なかったので、感染防止に気を付けながら体育館で最後の合同練習を行いました。明日、卒業式でも大丈夫という仕上がりでした。これまでの練習を6年生も5年生もよくがんばりました。

5時間目、南中学校の先生方をお迎えして、出前授業を行いました。それぞれ中間・期末考査のこととか、南中学校の校歌についてのお話をしていただきました。

「何か質問がありますか?」「中学校の校則を破ったら、どうなりますか。」「破らないでください(怒)。」というやりとりに、学級が爆笑しました。

南中学校の先生のお話に、6年生の進学への不安もどんどん薄れてきているようです。ありがとうございました。明日は卒業式予行、いよいよ本番も間近です。

引き続き、お子さんの体調管理にご配意くださるようお願いいたします。

一日一日 ゴールに近付く三学期

一日一日 ゴールに近付く三学期

ここ二日はとても暖かく、春の訪れを感じずにはいられない陽気になりました。

5年生は卒業式練習の最後の仕上げに余念がありません。今日の練習では、呼びかけ、合唱ともに高い完成度の仕上がりをみせました。6年生のために、最高の卒業式にしようという気構えにあふれていました。送る会に引き続き、立派な姿勢をみせてくれそうです。

運動場に出てもとても心地よく、1年生が学年合同で思い出づくりドッジボールを楽しんでいました。キャッキャッと、とても楽しそう。1年ラストの、楽しい思い出になりそうでした。

2年生はさすがに、お楽しみ会を自分たちで話し合って決めます。さあ、どの遊びにするか。みんな真剣な表情で意見を交わし合っていました。1年すると、ここまで成長するのですね。

そして、6年生はその話し合った成果を生かして「お楽しみサッカー」に興じていました。企画もすべて子供たちが立案したということで、和気あいあいと楽しんでいました。これも卒業前のすてきな思い出の1ページになりそうです。

それぞれの学年・学級が、令和6年度のゴールに向かって、歩みを進めています。ただ、一つ気がかりが。校内で、腹痛を訴えてお休みする児童がじわりと増えています。感染性胃腸炎が猛威を振るっているというニュースを耳にしますが、北谷小もその例外ではないようです。

土・日の二日間も、ご家庭で感染防止に努めるようお声がけいただければ幸いです。さあ、卒業まではあと五日間、修了式まではあと七日間です。

かけ算九九テスト つまずく体験 そして一丈の堀を越えたくば、一丈五尺を越えんとせよ

かけ算九九テスト つまずく体験 そして一丈の堀を越えたくば、一丈五尺を越えんとせよ

休み時間、職員室うしろのテーブルに集まる2年生。面接官のように対応する校長・教頭。さて、何をしているのでしょう。2年生の「かけ算九九テスト」、最後の関門です。

「三一が三、三二が六、三三が九・・・」子供たちの一生懸命なチャレンジが続きます。

「宜しくお願いします。」「よし、じゃあ始めよう。そこの席に座って・・・。」

ドキドキの瞬間です。

かけ算九九は、3年生以降のすべての学年の算数の基本です。かけ算九九でつまずくと、わり算の理解が困難になります。

そのため、敢えて合格を出さないことがあります。「よくがんばった。でも〇の段でつまずきがあったね。もう一度、練習してきてごらん。あなたなら、もう一度挑戦すれば、絶対に大丈夫。明日待っているよ。」と声掛けをして、再度練習を促します。

一度で合格できず、涙ぐむ子もいました。でも、ここは敢えて、簡単には合格を出さないようにしています。それは、二つのことを学んでほしいからです。

一つは、つまずいたところから、再度挑戦するしなやかで強い心を身に付けてほしいということ。失敗や挫折は、貴重な人生の財産です。そして、これから生きていく上で失敗や挫折を避けることはできません。そんな時、「あの時も一度では合格できなかったけれど、もう一度、落ち着いて挑戦すれば大丈夫!」という経験から得た学びが生きるのです。

詩人の相田みつをさんは、「柔道の基本は受け身。まず、転ぶ練習、叩きつけられる練習からすべてが始まる」と述べておられました。一度や二度のつまずきではへこたれない。そうしたしなやかな姿勢こそ、「やりぬく心」です。

もう一つ。「練習ではできていたんだけれど・・・。」とつぶやく子もいます。それも、当然のことです。浄土宗開祖の法然聖人の言葉です。「一丈(3m)の堀を乗り越えんとする者は、一丈五尺(4.5m)を越えんと励むべし」。

私はこれを、「練習で4.5m跳ぶことができて、はじめて本番で3m跳ぶことができる」と解釈します。練習と本番では、まるで条件が異なります。会場の雰囲気も、緊張の高まり具体も。練習で4.5m跳べる実力があって、はじめて本番で3m跳ぶことができるのです。それを、子供たちに経験として学んでほしいと思うのです。練習はうそをつかない。努力は裏切らない。だから、がんばれ2年生!

それにしても2年生の担任の先生は私たちのテストを「ラスボスを倒そう」といっていたようです。私ら、マリオのクッパとかストリートファイターのベガ扱いですか?

バトンクラブ発表 盛り上がるステージ

バトンクラブ発表 盛り上がるステージ

今日は3月11日。東日本震災で被災され命を落とされた方にお悔やみを申し上げます。また、今もなお苦しみの渦中にあるすべての皆様に、心よりお見舞い申し上げます。北谷小でも本日、5校時終了後に全校で黙とうを行いました。

さあ、今日の話題です。バトンクラブが、恒例の昼休みの発表会を行いました。クラブ見学では、他のクラブの児童に向けて発表することができないためです。

体育館に多くのオーディエンスが集まりました!ライブのはじまりです!

オーディエンスから手拍子が沸き上がります。盛り上がるステージ!

隊形チェンジもスムーズ。これもすべて、バトンクラブの子供たちが考えたものです。

さあ、クライマックスに向けて、オーディエンスの声援も最高潮に達します。

クライマックスの決めポーズ!みんなで考えた、ビックハート!会場から、割れんばかりの歓声と拍手が送られました!

動きも、隊形移動も、ポーズもすべて、子供たちが力を合わせて一生懸命考えたとのこと。その努力が実って、華やかなステージになりました。そして、みていた子供たちもあらん限りの拍手と声援を送り、北谷小の体育館がコンサート会場に早変わりしました。バトンクラブの子たちのがんばりとチームワークが、見事なステージとして結実しました。

これもまた、素晴らしい有終の美です。バトンクラブのみんな、最高のステージでした!

いよいよあと2週間と少し 有終の美を飾りましょう

いよいよあと2週間と少し 有終の美を飾りましょう

いよいよ、6年生が登校する日も二けたを切りました。校内も卒業に向けて忙しく動いています。

6年生は卒業式の練習に向けて余念がありません。入場から、着席など、本番を想定しての練習が続きます。本番同様、よい姿勢で練習に臨むことができました。

次に、これまで使ってきたクロームブックを初期化します。市のICT支援員さんの指示のもと、各自が作業に臨みました。長年親しんできたクロームブックとは、これでさようならになります。中学校で機器が配付されるまで、しばしのお別れです。

さて、お昼休みはこれまでグランドコンディションや強風のため延期してきた最後の長なわ記録会を行いました。

「なわを怖がらないで、まっすぐ走り抜けて!」

リズムよく!ハイ、ハイ、息を合わせて!

絶好調!余裕のピースサイン!

1年生も一生懸命取り組んで、記録を伸ばしました!

1回きりの試技でした。終わったとき歓声が上がり、記録を聞くと、ベストを更新したチームがたくさんありました!これまで、多くの学年が昼休みに練習をして、その成果を存分に出すことができました。

重要なのは、結果だけではありません。その過程で、いかに努力できたか、仲間たちと協力できたかです。「最高記録を出せましたか!」の呼びかけに惜しくも手が上がらなかったチームも、「結果にかかわらず、協力できましたか?」と聞くと、全部のチームの手が上がったのは素晴らしいことでした。

先週の6年生を送る会に続き、長縄でも、有終の美を飾ることができました。よくがんばりました!

6年生を送る会 つながる心 受け継がれていく6年生の後ろ姿

6年生を送る会 つながる心 受け継がれていく6年生の後ろ姿

本日、6年生を送る会を行いました。インフルエンザや風邪でお休みする児童が少しずつ増えている状態なので、換気が十分できるよう窓を開けたり、マスク着用を呼びかけたりする等できる限りの感染拡大防止策を行って臨みました。

全校児童の温かい拍手に包まれながら、6年生児童が入場しました。

「これから、6年生を送る会を始めます。みなさん、6年生の皆さんに感謝の気持ちを伝えるためにがんばりましょう。」

全校で、心を込めて「ビリーブ」を斉唱しました。しっとりした歌声が体育館に響き渡りました。

さあ、各学年が6年生への感謝を込めて、出し物を発表します。1年生は、「大きなかぶ」の劇と歌。元気な歌声とかわいい踊り、そして6年生や先生方の飛び入り参加が、全校の笑顔を誘いました。6年生も、楽しんでいました!

3年生は、「6年生のすごいところ」の発表。「6年生は、6年間で1026字の漢字を覚えるんです。さすが、6年生ー!」

劇のセリフも、小道具も、すべてに力が入っていて、まさに6年生に感謝を伝えようという気持ちにあふれていました。いや、その出来栄えに感心しました。

4年生は「6年生3択クイズ」。様々な事情があって、時間のない中でしたがよくぞここまで短時間で、6年生を楽しませる発表へとつなげました。チームワークあっての成果で、見事な発表でした。

5年生は、去年の六送会で6年生が歌っていた「風になりたい」を6年生と一緒に歌いました。「6年生の皆さん、一緒に歌いませんか?」という呼びかけに6年生も一瞬「えっ?」となりましたが、一緒に華やかに歌うことができました。

6年生は、在校生の発表を聞き、「ありがとう、皆さん」とお礼を述べ、「最後のチャイム」の合唱を歌い上げてくれました。一糸乱れぬ見事な姿勢で、下学年にお手本を示してくれました。6年生の姿勢が光っていました。

「6年生が退場します。拍手で、送りましょう。」

盛大な拍手の中、満足げな表情で体育館をあとにする6年生。きっと、後輩たちの心づくしのプレゼントが心に届いたのだと思います。

6年生に、心を込めて感謝の気持ちを送る行事、「6年生を送る会」。通学班での登校やかがやきタイムでの遊び、運動会やクラブ、委員会活動など6年生が残してくれた功績はとても大きなものです。その姿勢をみて、「6年生になったら、自分たちもがんばろう」、と思いを募らせてきた下学年の児童が劇や歌などの出し物を通してその心を伝えてくれました。

私が「6年生の皆さん、みんなの出し物、どうでしたか?」と聞くと、6年生はみんな笑顔でうなずいていました。下学年の児童の思いが、余すところなく伝わったのだと思います。それをみて、下学年の児童も「ああ、がんばってよかった。」「みんなと力を合わせて、6年生に思いを伝えることができた。」と思ってくれたことでしょう。つながる心、受け継がれていく最高学年の児童の姿勢。こうした行事でしかはぐくめない心の絆が、そこにありました。

5年生の発表の最後の言葉。「私たちが、北谷小を受け継いでいきます。」心のこもったその言葉は、きっと来年度の北谷小の明るい未来を築いてくれることでしょう。

素晴らしい行事でした。ただ、その一言です。

明日 6年生を送る会です

明日 6年生を送る会です

昨日より安定した天気でしたが、曇りだったので校庭の状態が回復せず、昼休みに予定していた長なわ集会は7日(金)の昼休みに延期になりました。最後の長なわ記録会、ベストコンディションで臨ませたいと思います。

そして明日3時間目、6年生を送る会 本番になります。今日は5年生がセリフや体形移動などを念入りにチェックしていました。言葉を聞いていたのですが、6年生のこれまでの功績への感謝を述べる感動的な内容でした。本番の出来がとても期待できました。

校内では、インフルエンザでお休みしている児童が少しずつ増えている状況です。しかし、一気に拡大してはいないので、明日は全校で感染防止策を十分行いながら実施します。本日、以下の具体策を全校児童に指導しました。

①体育館の窓を適度に開け、換気を十分行います。

②暖房効果が下がるので、上着や防災頭巾(座布団替わり)の使用を可とします。

③飛沫感染防止のため、咳が出る等風邪気味の児童はマスク着用を着用します。発表時も、マスク着用を可とします。

④終了時、必ず石鹸での手洗いを行います。

このうち、特に換気を重視し、しっかり行います。全校児童で、感染防止に気を付けながらも6年生にとって最高の思い出の会になるよう、協力していきたいと思います。

保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード