学校ブログ

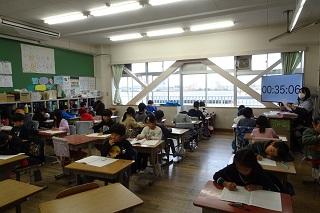

TK式標準学力調査を行いました

一転、一日曇り空が続き、とても寒い日になりました。2、3校時に「TK式学力標準調査」を実施しました。これまで行ってきた「全国学力状況調査」「埼玉県学力・学習状況調査」とは異なり、より明確に個人の学力の現在の状況と、今後の課題解決のためのアドバイスが届きます。

結果は3学期に個人に返却する予定です。詳しくは、またお知らせします。

学校で行う授業には、悔しいことに限界があります。私が担任をしていた平成の世には、放課後、学力の定着が十分ではない子を対象に、放課後補習を行うことができました。また、朝自習の時間を使って、個々のつまずきに対して個別指導をすることもできました。でも今は、それができなくなっています。安全面の理由から、放課後残すことはできません。朝の活動も全県的に原則行わないことになったので、個別指導が難しい。加えて学習内容の定着状況が不十分であるなら、全体的に立ち止まってもう一度学習しなおすことも行っていますが、教科書全般が厚くなり、学習内容が増えているため、それも難しくなっています。申し訳ありません。

そのため、子供たちの家庭学習をしっかり行う必要があります。今回のTK式には、今後の学習のアドバイスが多く含まれています。内容を精査していただいて、次の学年に進学するうえでの課題として、ご家庭で補習等に取り組んでいただければと思います。わからないところがあれば、学校でお尋ねいただければ担任等が対応します。

子供たちに学力を付けることは、子供の幸せを保障することになります。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

二学期終了まであと3週間 今日の授業風景

朝はとても寒かったけれど、日中は暖かな陽気となりました(またおんなじこと書いてる!)。いよいよ二学期もあと3週間。今日の様子をお伝えします。

朝は、全校朝会を行いました。話したことは、12月10日の世界人権デーです。私の娘が小2のとき、小児医療センターに長期入院していたことがあります。その時驚いたのは、1年、2年と本当に長い間つらい入院に耐えている子がとても多いことでした。その子たちは日々病院で明るい表情で励まし合いながら耐えていたことが胸を打ちました。

その一方、先日テレビのお笑い番組で、司会者がひな壇のお笑い芸人に「お前、もう死ねや。」と笑いながらいっていました。あまりにも軽い扱い。公共の電波で、絶対いってはいけない言葉だと思います。こうしたメディアの影響でしょうか、些細なことで「もう死にたい」という子がいます。「もういやになった」を言い換えた言葉なのでしょう。でも私は、命を生み与えてくれた、保護者の方を悲しませるいってはいけない言葉だと思います。

誰もが、つらさに耐え、幸せになるために前向きに生きています。互いの命、人権は尊重されることが何より大切です。ご家庭でも、人権週間(12/4~12/10)を迎えるにあたり、人権の大切さを話題にしていただければと思います。

4年生が、体育で鉄棒に取り組んでいます。その後休み時間にも練習をしている子がいます。「えらいなあ」と思います。

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、現在の子どもの体力・運動能力の結果をその親の世代である30年前と比較すると、ほとんどのテスト項目において、子どもの世代が親の世代を下まわっているといいます。一方、身長、体重など子どもの体格についても同様に比較すると、逆に親の世代を上回っています。

このように、体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示しているといえます。

それは、子供たちのせいではありません。子供たちが安心して遊べる時間・空間・仲間、この三つの「間」が、現代社会では十分与えられていないからです。

学校の教科体育では、子供たちを鉄棒好きにさせるための工夫を多く行います。中学年の指導で大切なことは、「登り技」「回転技」「降り技」をバランスよく教えること。高学年になると、自身の体重が増えるので、落下への恐怖心が芽生え鉄棒の練習への積極性が薄れてきます。低・中で鉄棒に慣れ親しませることがとても大切です。

だから、休み時間に鉄棒を練習している子は本当に素晴らしいと思います。

学校では、子供が体育を通して、体を動かすことに親しむよう指導しています。ご家庭でも、週末、お子さんと体を動かす機会をもってくださるようお願いします。子供を運動好きにさせるかどうかは、大人のがんばり次第なのですから。

持久走記録会 後日談

今日から12月。令和5年も、あと一か月になりました。月日が経つのは、本当に早いものですね。昨日「いつまでたっても寒くならない」など軽口を載せたら、今日はすごく寒くなりました。すみません。

先月28日(火)に行った持久走記録会について、後日談があるのでいくつかお伝えします。

まず、お知らせした通り、2年生は学級閉鎖の影響で12月7日(木)の3校時 10:30~に延期させていただきます。先日文書を配信させていただきましたが、それに伴い、LEBERの健康観察に「持久走練習に参加しますか」という表示が出続けるので、継続して入力をお願いします。

子供たちから、感想が出てきました。低学年の学級では、思ったような順位に入れなかった子供たちが、試走の時と記録が大きく向上していることに気付き、自分の成長を喜んだとのこと。中・高学年の子供たちも、教師が思ったほど順位へこだわることなく、「記録が上がった!」と喜んだ子が多かったとのこと。またある学級では、順位に納得がいかず落ち込んでいた子に、「順位よりも、完走できたことがいいことなんだよ。」と優しく諭した子がいたとのこと。「持久走記録会」に名称を変更し、順位よりも自身の記録の向上に、喜びと達成感を味わわせようとした成果が、至るところでみられました。

記録会の前に、子供たちからこんな話をいくつか聞きました。「〇位に入ったら、好きなものを買ってもらえるんだ!」

子供たちの励まし方の一つです。おうちの方の愛情と、何よりも期待が伝わってきます。でも、気になることがあります。〇位に入れなかったとき、子供たちはどう思うでしょう。保護者の方はきっと、「いいのよ、気にしないで。次、がんばれば大丈夫。」と言葉がけをされることでしょう。でも、子供はその経験不足から、結果を残せなかったという気持ちをうまく処理できず、心にもやもやを残してしまうことがあります。もちろん、それをモチベーションに変換できる強い子もいるでしょう。しかし、その方法で子供たちに持久走を好きにさせられるのか、私は疑問に思っています。

私は担任の時、子供たちにいつもこう伝えていました。「がんばった人は、みんな立派だ。途中で転んでも、歩いてもいい。それでも再び走り出して、ゴールできたら、それは素晴らしいことだ。結果は気にしなくていい。精いっぱい走ればいい!」

そんな甘いことでいいのか、この厳しい時代を生きる子供たちに結果を求めてはいけないのか、というお考えもあるでしょう。でも、「コンプレックスを跳ね返す強い意志の力」を築くには、土台部分に「自分ならできる!」という自信、「この競技が好きだ!」という前向きな姿勢、そして不安に立ち向かう「勇気」が必要なのです。それには結果で評価するより、過程を重視することが大切なのです。

今後も「持久走記録会」として、「順位より記録の向上。練習より1秒でも記録を縮めたらそれは素晴らしい成長。ライバルは、昨日の自分!」という考えを継続していきたいと思います。そして子供たちに「たとえ足が遅くったって、がんばれば記録が伸びるんだ!」という達成感と意欲をもたせ、持久走を好きにさせたいと思います。皆様にご理解をいただければ幸甚です。

通学班会議を行いました

天気予報は何やら「日本海側から寒気団が来て、真冬の寒さになるなるなるー!」としきりに脅かしますが、日中は一向に寒くならないですね(笑)。確かに午後陽が落ちると急に気温が下がるのですが、日中の暖かさは依然として変わらず、前半夏日が続いた11月も今日で終わります。

お昼休みに通学班会議を行いました。通学班の現状の問題について話し合いと指導を行い、安全な登下校の確立を目指すものです。

すべての班に共通して指導したのは、主に以下の内容です。

① 集合時刻までに集合場所に行く。集合時刻は、出発する時刻。明け方寒くなって布団から出にくい季節になったが、集合時刻をきちんと守る。

② 欠席する場合、遅刻する場合など、通学班で登校できない場合は連絡する。

③ 通学班の列を守る。横並びしたり、順番を無視して歩いたりしない。

④ 寒くなったが、ハンドポケットで転ぶと重いけがをする心配があるので、手袋をポケットに入れない。また、首が寒いからといって、フードを被らない(黄色い帽子が車から見えにくくなり、事故の確率が高まる)。

これからの季節、朝布団から出るのがおっくうになりがちです。でも、通学班は子供たちの安全を守ります。集団で歩くことで車やバイクから目立つし、時間を守ればそれぞれの場所に立つ登校ボランティアの方が守ってくださるからです。

また、両手をポケットに入れたままの子が目立ちます。気持ちはわかるし、大人たちがみんなやっているので無理もありません。それでも、小学生がハンドポケットのままつまづいて、前歯を損傷した事案もあります。永久歯は一生もので、失うわけにはいきません。だから、指導し続けるしかないと思います。

子供たちの望ましい生活習慣づくりのために、学校とご家庭が協力していく必要があります。特に、通学班では様々なトラブルが発生しがちです。集団で登校することがいかに安全を高めるか、ご家庭でも言葉がけをお願いいたいます。

令和5年度校内持久走記録会を行いました

最高の持久走日和となりました。残念ながら、2年生は学級閉鎖のため実施を延期させていただきましたが、他の学年は予定通り持久走記録会を行うことができました。大勢の保護者の皆様が応援にいらしてくださいました。

はじめに出走したのは3年生女子。大勢の保護者の皆様のご声援のもと、元気なスタートがきれました!

続いて、3年生男子のスタートです。その勢いから、「よし、がんばるぞ!」という気持ちが伝わってきました。

最後まで立派な走りを見せる児童に、会場から惜しみない拍手と声援が送られました。勇気と力になったことでしょう。見事なゴールをみせてくれました。とても感動的な場面でした。

続く4年生女子。スピードレンジが一段上がり、誰もがたくましい走りを見せてくれました。

中学年のラスト、4年生男子。ひたむきにゴールを目指して走る姿が力強く、立派でした。

1年生女子。誰も転ばず、スムーズなスタートができたのが素晴しかった!その後も見事な力走をみせました。

1年生男子のゴールを温かく迎えてくださった田波先生。「すごいよ、よくがんばったね!」

いよいよ、高学年の部。5年生女子はペース配分を考えたスムーズなスタート。さすが5年生です。

5年生男子は、力と力のぶつかりあいになりました。力強いフォームから、「走り抜こう」という強い意志を感じました。

さあ、6年生女子の小学校最後の競技。一人一人の表情が、真剣そのものでした。次々にゴールしていったその表情に、苦しみを乗り越えた充実感を垣間見ることができました。

オオトリの6年生男子のスタート!息をのむほどの圧巻のスピードレンジ。集中して、一心不乱にゴールを目指します。

立派に小学校最後の競技を走り抜くことができました。さすが6年生、他学年に模範を示してくれました。

走り終わった後、子供達は満足げに順位を教えてくれました。その気持ちは、とても純粋なもので、素晴しいの一言です。子供達にとっては、まさに勲章といえるでしょう。ただ順位だけでは、持久走が苦手でも不安に打ち勝ってがんばった子、順位が上でなくても最後まで立派な走りをみせた子を評価できない。だから、記録の伸長にこだわってほしいと思うのです。

ライバルと競って上位を争った子供達は素晴しい。でも、苦しさに耐えて、ゴールした子供はそれにも負けないぐらい立派です。すでにゴールした子供達や、会場にいらした保護者の皆様から温かい拍手が一人一人に送られたことは子供達の励みと力になったと思います。

大切なことは、持久走という素晴しいスポーツに、生涯にわたって慣れ親しみ、自らの体力向上と健康増進に勤しむ姿勢を築くこと。子供達を持久走嫌いにさせない。それが一番だと思います。

見事なゴールをみせた子達、本当によくがんばりました。事情があって走れなかった子、ゴールできなかった子、その悔しさをまた次に生かしてください。会場に応援にいらした保護者・地域の皆様、温かいご声援と拍手を、本当にありがとうございました。

第41回吉川市青少年健全育成大会

昨日とは一転、冬を感じさせる気温の低い日になりました。

吉川中央公民館で、第41回吉川市青少年健全育成プログラムが4年ぶりに開催されました。北谷小からは「あいさつ標語の部」に4年 新道さん、「少年の主張の部」に6年 宇式さんが出場しました。

まずはあいさつに関する標語です。各校の代表児童生徒が、順に発表していきました。

「あいさつで えがおの花がさきほこる。」しっかりとした口調で発表ができました。

続いて少年の主張の部です。あいさつをすることの大切さについて、立派な発表ができました。日頃の思いを素直に述べた、とてもよい内容でした。

無事に発表が終わり、ともに青少年健全育成会から賞状をいただきました。二人とも、よくがんばりましたね。

4年ぶりの開催となった青少年育成健全大会。各校の代表児童・生徒がこうして発表の機会を得て、日頃から考えている思いを多くの人に知ってもらうことには大きな意味があると思います。

各校の代表の児童・生徒のみなさんはいずれも立派な発表ができました。みなさん、よくがんばりました!

6年生大活躍 調理実習 かがやきタイム

まさに「小春日和」が続きます。休日に犬の散歩をしていると、足元にホトケノザやタンポポなど、春の野草が華やかに咲いていることに気付きます。いや11月下旬だってば。

祝日明けの金曜日、今日は6年生が大活躍でした。まずは、家庭科の調理実習です。今回のテーマは、「お惣菜づくり」。グループで相談して、ごはんにぴったりのおかずをつくります。さあ思い思いにもってきた材料をもちより、実習開始!

がんばって、苦心惨憺して、とうとうできあがりました!どや!いよいよ試食!いただきまーす!

おーいしーい!そうでしょう。みんなで力を合わせて、一生懸命つくったものだから、そのおいしさは最高だと思います。忙しいさなかでの調理実習でしたが、よくがんばりました!

さあこの日の昼休みは、異年齢集団活動「かがやきタイム」で、6年生が読み聞かせをしてくれました。各学級での様子をご覧ください。

「はいみんな、静かにー。これから6年生の読み聞かせを始めまーす。」「えーと、むかしむかし・・・。」

どの班も、読み聞かせに慣れているわけではありません。それでも、下学年の子供たちに楽しんでもらおうと一生懸命がんばっていました。

調理実習のチームワークは見事でしたし、読み聞かせもがんばって異年齢グループをまとめていました。さすが6年生、頼もしい。

こうした姿勢を下学年にみてもらうことがとても大切です。それが、北谷小の最高学年のよき伝統として根付いていきますから。

図工・美術研究授業 二年生の版画「いっぱい うつして」

今日の5時間目、吉川市教育研究会図工・美術研究会の研究授業を、図工室で二年生が行いました。指導の先生、市内各小・中学校の図工・美術の主任の先生が集まって、2年生の授業をみて、その後研究協議を行いました。

大勢の先生が教室にきて、子供たちも少し緊張するかな?と思っていたらふだんとかわりなく元気に授業を受けていました。さすが二年生、動じないこと山のごとし!

授業者の岩出先生も、この日のために一生懸命準備をして、子供たちがのびのびと作品づくりに打ち込めるようたくさんの工夫をしました。そのかいあって、子供たちもふだんよりいっそう集中して作品づくりに打ち込んでいました。その様子をご覧ください。

この後、研究協議を行い今日の授業のよいところ、改善点について協議して指導者の先生のご指導をいただきました。市内の先生方からは授業の一層の改善のためのよいアイディアをたくさんいただき、価値ある研究会になりました。

私たち教員も、常によりよい授業づくりのために学ぶ必要があります。なかなかその時間がとれないのが苦しいところですが、やはり授業は教師の命。研究授業を行って、指導力をあげることはとても大切です。

授業者の先生のがんばりも、素晴らしかったと思います。そして2年生の子供たちも、楽しみながらの作品づくり、よくがんばりました!

6年生 租税教室

ここのところ、朝の冷え込みは厳しいですが、日中は暖かい日が続いていますね(こればっか)。

6年生が税理士の方をお招きして、租税教室を行いました。これがとっても面白かった!税理士さんのお話がうまい!

「はい、みなさんこんにちはー。今日は税金のお話をします。では、さっそくクイズです。北谷小の小学生のみなさんが、1年間で学校で学ぶと、一人あたりどのぐらいの税金がかかるかわかりますかー?」

「ええ~?」「はい、三択クイズー!」「え、いきなり?」

「正解は、1年間で87万円になります。すると、小・中学校の義務教育で9年間ではおよそ830万円かかる計算なんですねー。皆さんが学校で学ぶには、それだけの税金が使われている、ということなんです。」

「そんなに?」

「はい、では次の問題~。一億円、宝くじで当たったとします。さて、税金はかかるでしょうか~。」

「かかると思いまーす!」

「正解は、かかりませーん。宝くじの収益は、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われているんですねー。その残りが、当たった人への当せん金として使われます。従って、税金はかからないんですねー。」

「へえー。」

ほかにも「税金を納めている小学生はいるか?」など、クイズを交えながら税金の仕組みなどについて、楽しく教えていただきました。

「さて、このジュラルミンケースの中に入っているものは、なんでしょう?」「え、本物ですか?!」

「ちょっとだけお見せしますよー。」「おおー札束!」「本物?」

「そ、これはレプリカです。でも、重さは本物と同じなんですねー。」

「さて、税金について1時間使ってお話してきました。税金は、様々な社会的立場にある方をみんなで互いに支え合おう、とする大切なものなんです。いってみれば、税金は「思いやり」なんですね。さてみなさん、税金についてのイメージ、変わった人は手を挙げてー。はーい、ありがとうー。」

ほとんどの子が、手を挙げ「税金は納めることが義務」ということを理解したようでした。

税金については、とかくマイナスイメージがつきまといがちです。つい最近も、著名な方の税金滞納のニュースが話題になり、とりあげられていました。

しかし、税理士の方はおっしゃいます。「税金の使いみちは、思いやりです」と。社会に所属するからには、互いに支え合うことが必須です。自分のことだけを考えるのではなく、常に自分と異なる立場の方にも理解を示し、互いに社会を支えていく姿勢を学ぶことが大切です。また、子供たちは社会科で国会を学びます。国会の主な役割は、立法と税の使いみちの決定です。6年生にとって、税を学ぶことは、やはり重要なことといえるでしょう。

それをこれだけ楽しく講義していただいて大変ありがたいと思いました。ご来校くださった税理士の皆様、本日は大変ありがとうございました。

ちなみに、1億円の札束の重さは約10キログラム。めっちゃ重いです。サスペンスドラマの犯人や、ルパン一味が10億円をひょいっともち上げてすたこらさっさと逃げるのは、嘘なんですねー(笑)。

2年生 A4ファイル版画「いっぱい うつして」

朝の冷え込みが一段と厳しくなってきました。でも日中はとても暖かく、朝着ていたウィンドブレーカーは日中は着ていられません。途中で着替えなくちゃいけないのが面倒ですね(笑)。

2学期、図工は各学年とも版画制作に取り組みます。高学年は、彫刻刀を使った高度な版画を行います。2年生では、身の回りの生活用品を使った簡易版画を行います。そうすることによって、「型をつかってたくさんカラー印刷すること」の楽しさを学んでいきます。

2年生は、「いっぱい うつして」というA4ファイルを使った版画に取り組みます。A4ファイルは材質が安定していること、透明なため紙に描いた図案を写して、はさみで加工しやすいという利点があります。

さあ、先生の説明を聞いて、さっそく版画開始です。

子供たちははさみで切った「型」にポスターカラーを塗って、紙にペタペタと印刷していきます。みんな、とても楽しそうでした。

版画のよいところは、型の置き方で、作品のイメージを豊かに広げられるところ。これが、版画の楽しさです。

子供たちのこうした体験が、高学年の彫刻刀を使った多色刷りにつながっていきます。それにしても、みんな図工が大好きですね。集中して、一生懸命作品のイメージを広げていました。すてきな作品ができることを楽しみにしています。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード