学校ブログ

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

先週と比べると、嘘のように涼しく、朝は肌寒いと感じるようになりました。季節が二歩も三歩も進んだ感じです。季節の変わり目、体調を崩しやすいのでご家庭でもご配意くださるようお願いいたします。

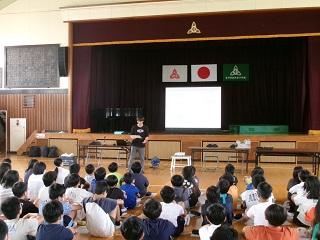

2024年は選挙イヤーと言われています。1月に台湾総統選、3月はロシア大統領選挙が行われ、11月にはアメリカ大統領選挙が控えています。日本でも立憲民主党や自民党の総裁選挙が行われ、それぞれ大いに盛り上がりをみせています。そうした流れもあり、本日、県と吉川市の選挙管理委員会の皆様をお招きして、6年生が「出前選挙講座」を行いました。

まずは選挙管理委員会の大学生ボランティアの方から、選挙に関する説明を受けます。「選挙に行かないということは、政策について何も言わないということです。だから選挙はとても大切です!」選挙クイズも、盛り上がりました。

メインイベントは、「模擬選挙」です。先生方を候補者に見立てて、選挙演説を聞き、そのうえで実際に投票をするかという体験活動です。候補者になった先生方は、有権者の心に響くよう選挙公約を訴えます。子供たちも、真剣に各候補の演説に耳を傾けました。

その後、投票用紙をいただき、投票台で候補者名を書き、投票箱に用紙を入れました。用意されたものは、すべて本物!「模擬選挙」とはいえ、本物を使って投票できることは貴重な体験です。いやがおうにも、模擬選挙が盛り上がりました。

事前に選ばれた子供たちが手伝って、開票作業を行います。この機械も本物。あっという間にカウントするスピードに子供たちから感嘆の声がもれました。こうして選挙の勝者も決まり、1時間の学習が終わりました。最後にお礼をいって、貴重な学習が終了しました。ありがとうございました!

今、地上波テレビは自民党総裁選挙の話題でもちきりです。直接選挙でないとはいえ、時期総理大臣が選ばれるのですから、視聴者の関心も相当に高いのでしょう。ただ、大切なことは若い人の選挙に関する関心を高めることです。

選挙という国民が政治に対する意思表示できる機会が保障されていることは、とても幸せなことだと感じます。半面、近年いわゆる権威主義国家の横暴が目立ちます。領空侵犯や領海侵犯を平然と行ったり、ミサイルを頻繁に打ち上げたり、一方的に他国を武力で現状変更しようとしたり。これらの国々の国民は、いかに政府が横暴にふるまっても、政権を退けることができません。子供たちには、このことを改めて伝えることが大切ではないでしょうか。

私たち国民が投票権によって保障される政治にかかわる力は、微力ではありますが決して無力ではないのです。今日説明していただいたこと。「投票に行かないことは、政治に対して口を閉ざすことになります。」まさにその通りです。今日の体験を学習に結びつけ、民主政治についての理解を深めたいと思います。

選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

おやじの会主催 宿泊体験2日目

おやじの会主催 宿泊体験2日目

二日目の朝食は、家庭科室で手づくりサンドイッチです。これまた美味しくできて、大満足。

二日目のメインコンテンツ、風船飛行機飛ばし。誰が一番遠くに飛ばせるか、さあ競争!

あっという間の二日間、いよいよフィナーレです。全員そろって記念撮影をしたあと、おやじの会の皆様に全員でお礼をいいました。「ありがとうございました!」

おやじの会の皆様は、このイベントのため、事前に周到な準備をして臨まれました。子供達が楽しんでくれるか、安全に活動できるか、常に気を配ってくださいました。そのおかげで、二日間の運営がとても円滑でした。ボランティアの皆様主催で、ここまでしっかりプログラムが組まれた宿泊体験ができる学校は、他にはないと思います。

コロナ禍以降、子供達が外に出て直接体験をする機会が非常に減ったといわれています。今、外に出なくてもオンラインゲームで友達と遊ぶことができます。世界とつながることもできます。家から一歩も出なくても、便利で快適な遊びが、常に目の前にあるのです。

けれど、ドッジボールで汗を流したり、野趣あふれるドラム缶風呂に入ったり、手づくり工作を楽しんだり、朝食や夕食を協力して手づくりしたり、という体験活動こそ、子供達の心と体に成長にとってプラスとなります。仲間と一緒に楽しむこと、工作に手こずりながらも教え合って完成させること、星空を眺めながら(ちょっとできませんでしたが)夜花火を楽しむこと。どれも、子供達の中に眠る本当の力、たくましさを引き出してくれる素晴しい経験になると思います。

この行事に参加してくれた子供達は、ずっとスマホばかりをいじる人生を送ることはないでしょう。様々な体験を自ら経験して、私たち人間が本来もっているたくましく生きる力を自ら伸ばしていくことでしょう。北谷小にとっておやじの会の皆様が主催してくださる体験活動は、本当に貴重で、北谷小自慢そのものです。

令和6年度、おやじの会の皆様が主催してくださる行事はこれで終了ですが、また次年度、ぜひ子供達のためにお力添えをいただきたいと思います。本当にありがとうございました。

おやじの会主催 宿泊体験1日目

おやじの会主催 宿泊体験1日目

北谷小学校のボランティア組織「おやじの会」の皆様は、年に3回、子供達に体験学習の場を与えてくださいます。1回目が5月の飯ごう炊さん体験、2回目が7月の流しそうめん体験。そして3回目がこの「宿泊体験」です。参加学年は4,5,6年生の希望者。おやじの会の皆様のもと、2日間にわたって様々な体験活動を行い、そして夜は体育館に寝泊まりします。

さて、体育館に集まったおよそ30名。グループ分けをして、いよいよ二日間の体験活動スタートです。

まずは手始めに、ソフトバレーボールを使った体育館ドッジボールで汗をかきます。男女対抗戦やチーム対抗戦、最後は子供達対おやじの会で大盛り上がりでした。

汗をかいたあとは、宿泊体験名物ドラム缶風呂に入ります。子供達に大人気の体験です。この日は曇りで風もさわやかだったので、みんな気持ちよさそうでした。

ドラム缶づくりと同時進行で、夜に使う「ペットボトルランタン」をつくりました。ちょっと手こずったけれどよくがんばってつくり、世界に一つのランタンが完成しました!

夕食はみんなでカレーをつくります。美味しくできて、大満足!一回目の飯ごう炊飯の体験も生きています。

その後は、校庭で花火を楽しみます。雨が心配されましたが、ぎりぎり大丈夫でした。これはラッキー!

こうして、1日目の夜が更けていきました。体育館に寝袋を敷いて、おやすみなさい。

二日目に続きます。

3年生 なまずの学習

3年生 なまずの学習

業間休みは遊べたのですが、気温の急上昇に伴い、昼休みはまた外での遊びができなくなりました。いったい、この暑さはいつまで続くのでしょう。もううんざりです。

3年生が割烹「ますや」さんのご主人、横川さんをお招きして「なまずの学習」を行いました。子供たちのためにサプライズを用意してくださった横川さん。なまず料理と吉川市の歴史について語ってくださったあと、なまずを実際にさばいてその様子をみせてくださいました。

「え!本当に切っちゃうの?」子供たちはドキドキです。

子供たちははらはらしながら目を丸くして様子を見守ります。

三枚におろしたナマズの肉はきれいであざやかな白でした。順番に触らしていただきました。「初めて触った!」さばいたばかりの切り身に触れて、みんな驚いていました。

そして、生きているなまずにも触らせていただきました。「ぬるぬるしてる!」そう、なまずは水中で石や岩にぶつかってもけがをしないように、粘膜で体が包まれています。これも、生きる上での大切な知恵です。

さあ、いよいよサプライズをいただきます。ますやさんが、子供たちのために早くからなまずのたたきを全員分用意してきてくださいました。「わあ、はじめて食べる!」「いい匂い!」「ありがとうございます!」みんな大喜び。

「おいしー!」「うまーい!」たたきは骨や内臓も使うことから子供にはちょっと合わないという向きもあるようですが、子供たちはますやさんの心づくしのプレゼントに大感激していました。

最後にお礼をいって、学習を終えました。「ありがとうございました!」

なまずのおいしさを味わい、なまずに興味をもつ。それは、子供たちの主体的な学習態度の育成と、郷土愛の伸長につながります。

「ますや」の皆様、子供たちに素晴らしい学習の機会をご提供くださり、本当にありがとうございました!

6年生陸上練習はエアコンの効いた場所で

6年生陸上練習はエアコンの効いた場所で

10月8日(火)に陸上競技大会が予定されています。選手を公正に選ぶこと、そして練習と経験を十分に積ませて本番でのけがをなくすために、例年通り一か月前の9月10日から放課後練習を始めました。

ところが今年の暑さは異常です。現在吉川市では、熱中症防止のために熱中症指数31以上、気温35度以上では原則外での運動を中止しています。陸上練習もこの原則にのっとって行っていますが、朝夕の気温は幾分収まってはきたものの、今日は午後3時を過ぎても気温が37度から下がらず、外での練習ができない状況になりました。

そのため、今日も廊下で練習を行いました。廊下でジャンプしても大丈夫なことを教職員が確認し、そのうえで教室のエアコンの冷気を外にも流すようにして、3分間なわとびの練習に取り組みました。持久跳びは動きを最小限にして跳ぶものなので、足を滑らせたりする児童がいないことを確認しながら、声を掛けながら練習をしています。

予報によれば、暑さは今週末からようやく収まりそうです。陸上の練習も重要ですが、それ以上に命に係わる熱中症の危機を避けなければいけません。保護者の皆様のご理解をいただければと思います。

この異常ともいえるような暑さがはやくおさまって、子供たちが気持ちよく学習や運動に取り組めるようになりますように!

船橋アンデルセン公園に行ってきました(2年 遠足)

9月13日(金)に、2年生が遠足でアンデルセン公園に行ってきました。アンデルセン公園では、ワークショップでキャンドル作りに挑戦したり、班ごとに公園の散策やアスレチックを行ったりしました。キャンドル作りでは、楽しみながらもみんな真剣に模様や色付けを工夫し、世界に一つだけのオリジナルキャンドルを完成させました。素早く完成させた子もじっくり作業した子も仕上がりに大満足でした。アスレチックでは、班行動に挑戦しました。集合場所と時間を決め、班ごとに公園を散策しながら、アスレチックを楽しみました。集合時間には、汗をかいた2年生が「楽しかった。」「たくさん挑戦した。疲れた。」などと口にしながら、戻ってくることができました。各班、色々なドラマがあったことと思いますが、相手を思い合い協力した経験は大きな宝物になることと思います。また、バスの運転手さんやアンデルセン公園のスタッフの方々に大きな声であいさつや感謝の言葉を伝えられていた姿はとても立派でした。たくましく生きる力が伸びていると実感しました。子供たちにとっても、大きな自信となったはずです。みんなの協力で成し得た大成功な遠足でした。

日々の体調管理や遠足の準備、早朝のお弁当作りと、保護者様にはたくさん支えていただきました。本当にありがとうございました。

2年生生活科「秋のいきもの」 虫探し 楽しい!

2年生生活科「秋のいきもの」 虫探し 楽しい!

今日もとても暑い日で、外での遊びを制限せざるを得ませんでした。子供たちには申し訳ないと思います。そんな中ですが、2校時に2年生が生活科で「秋のいきもの」の学習を行っていました。みんな楽しそうに虫かごをもちよって、校庭の草むらにいるバッタやカナヘビを探します。子供たちはもう夢中。暑さに気を付けながら、進めました。

そして教室にもちかえり、見つけた生き物の記録カードを作成して情報を共有します。このとき子供たちは、ショウリョウバッタやダンゴムシなどの絵を描きましたが、これがみんな上手で驚きました!子供たちの喜びや楽しさは、そのまま素晴らしい表現力となり作品に現れます。みんな、できあがった絵をとてもうれしそうに見せてくれました。

子供の心は、自然への興味や探究心でいっぱいです。その好奇心をめいっぱい発揮して虫探しをして、見つけたときの喜びはものすごく大きいものです。その時のみんなのすてきな笑顔。本当に子供って素晴らしいなあと思います。

その2年生は明日は遠足。アンデルセン公園に出発します。暑くなりそうだけれど、担任は公園内の避暑場を十分把握して臨みます。楽しい行事になりますように!

暑い!とにかく暑い!

暑い!とにかく暑い!

今学校は、どの教室にもエアコンが整備されているので、暑くても授業は大丈夫です。各教室で、子供たちはがんばっています。

しかし今日は、今シーズン一番の暑さでした。いつも熱中症指数計とにらめっこしながら外での体育が可能か判断します。ここ数日、熱中症指数が危険域に入るのは正午でした。そのため午前中は外での体育ができたのですが、今日は午前10時には危険域に達したので、業間休みの外遊びも中止にせざるを得ませんでし

2時間目まではぎりぎり大丈夫な数値だったので、子供たちの様子をみながら実施しました。なお、休憩を入れたり、適宜水分補給を行ったり、体育の時間自体も早めに終わらせるようにしています。

同じく2時間目、2年生が体育館でマット運動をがんばっていました。アリーナの窓を全部開け、冷風機を出して対応しましたが、子供たちは意に介さないほどマット運動に集中して今井s多。

放課後の練習もおそらくできないことが予想されたので、業間休みに6年生がリレー練習などを体育館で行いました。なお、放課後の練習は、安全を確認しながらエアコンの効いた教室の冷気を利用して、廊下で行ったりしました。

とにかく、今日は暑い日でした。「日照りの朝曇り」という言葉がありますが、日中の最高気温が高い日は、朝は曇っていることが多い。しかし今日は朝から快晴で日差しが強かったので、気温の上昇も非常に急でした。

この季節外れの暑さも週末まで続くようです。子供たちも大変だと思います。暑さ対策等、ご家庭でもご配意くださいますようお願いいたします。特に、睡眠時間と朝食は大切です!

陸上競技大会の練習を始めました

陸上競技大会の練習を始めました

暑い日が続きます。今日も午後から熱中症指数が危険レベルに上がったので、昼休みの外遊びや体育は中止としました。体育館の熱中症指数計はまだ注意レベルだったので、体育館に児童を集合させ、様子をみながら3分間縄跳びを1回だけ行いました。

放課後、陸上競技大会の練習をすることには意義があります。一つは、選手の選び方を公正に行うため、記録を正しくとる必要があること。もう一つは、本番に備えてけがをしないようにするために、練習を十分にしておくのが大切であること。熱中症警戒アラートが連日出される中、放課後毎日練習をする必要があるのかと思われる向きもあるでしょう。しかし、陸上競技大会の練習は、子供たちの安全を守るためでもあるのです。

ただ、この非常に暑い気候はまだまだ続くことが予想されます。学校では熱中症指数を常に注視して、子供たちの熱中症予防に努めてまいります。保護者の皆様には、ご家庭での十分な休養や睡眠の摂取、バランスのとれた食事へのご配慮など、子供たちの健康状態の維持にご配意くださいますよう宜しくお願いいたします。

第4回吉川市児童生徒プレゼンテーション大会が開催されました

第4回吉川市児童生徒プレゼンテーション大会が開催されました

今年で4年目になる吉川市のプレゼン大会が9月7日(土)午後1時より市民交流センターおあしすで開催されました。

本校からは、昨年に引き続き6年生 坪川 準生さんが参加して、日頃の思いをプレゼンに綴って、壇上から生き生きとメッセージを伝えました。

プレゼンの内容は「自然に学べ」。取り上げた中心の一つがバイオメティクス(生物模倣)でした。それは生き物の優れた能力を科学に応用することで、暮らしを豊かにするものです。坪川さんはその素晴らしさに注目しました。そして、自然と共生し、自然の恵みを享受し、自然に大いに学ぶことで私たちはもっと豊かに生活できるということを自分の言葉で伝えていました。とても立派な発表でした。

この吉川市のプレゼン大会は、探究型学習(PBL)の理論に基づいて行われています。子供たちが自分の考えや生活経験に基づき課題を見つけ、情報を収集し、編集・加工して発信する。それはまさに課題解決学習そのものです。また、吉川市が目指す非認知能力の育成に探究型学習はもっとも効果的な方法とされています。

吉川市はこのPBLを全市的に推進していますが、このプレゼン大会で自分の意見や考えをいきいきと発信している児童生徒をみているとまさにそのとおりだと思います。坪川さんは興味・関心ある事象をとりあげ、自分の考えを付け加え見事な形で発信できました。まさにこれは、数値では表せない非認知能力の高まりだと思います。

このプレゼン大会で育った児童生徒は、まさに吉川市の宝物といえるでしょう。坪川さん、素晴しい発表をありがとう!

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード