学校ブログ

プログラミング学習と心のこもったお手紙 デジタルとアナログ

今朝の外気温は3度。日中は15度近く気温が上がるので、服装の調整が大変です。地球温暖化が心配される中、寒いとちょっとホッとするのは、なんとも不思議な心理ですね。

昨日もお世話になった吉川市ICT支援員の方にお世話になり、2年生がプログラミング学習に取り組みました。以前、4年生も使ったことがあるSONYのMESHを使って、信号機に使われる切り替え回路を、プログラムで組んでみました。

「それでは、今日は信号機を変えるプログラムを、皆さんのもっているクロームブックで組んでみたいと思います。」「そんなこと、できるの?」

「このSONYのMESHというセンサーをクロームブックとつなげるには、このコネクターを使って、ブリッジ接続をします。やり方を伝えるからよーく聞いていてね。」

言葉はちょっと難しいのですが、さすがは世界のSONY、直感的な操作で接続を行うことができます。低学年児童でも大丈夫。昨日もお世話になった支援員の大島さんが、丁寧に教えてくださいました。

早速手に取ったSONYのMESH。小さくてかわいいセンサーですが、高性能で操作は簡単。実によくできています。子供たちのプログラミング学習にまさにぴったりです。

でも、子供たちはやっぱりちょっと不安。吉川市教育委員会から、松岡指導主事もお手伝いに来てくださいました。

昨日のブログにもちょっと書いてしまいましたが、子供たちが安心して作業を進めるには、教える側が多いことが望ましいのです。慣れるにつれて、その人数を減らしていけばよいのですから。

うまくプログラムが組めた子供たちが多く、プログラムの楽しさを味わっていました。

一方、1年生の教室では、お手紙を書く練習が行われていました。年賀状の季節を前にして、1年生がお手紙の書き方を学習し、実際に書いていました。「誰に書くの?」と聞くと、「おばあちゃん!」「東京にいるんだ!」「うちは春日部にいるよ!」ととても楽しそうでした。お手紙を書く方もうれしいですが、もらった方は、もっとうれしいことでしょう。みんなよくがんばっていました。

プログラミング学習と、手書きのはがき。とても対照的です。手書きのお手紙は、これからは少なくなる一方でしょう。でも私は、手書きのよさ、温かさは、デジタルでは永久に再現できないと思っています。手書きのお手紙は、書き手が心を込めて、その人だけに書いたものですから。

かくいう私も、イラストを描くときはもっぱらドローイングソフトと液晶ペンタブレットを使っています。イラストづくりでこれを一度使ってしまうと、もう紙とペンには戻れません。ペンにはできない多彩な表現が可能で、しかも圧倒的に速い。手書きでやれば4~5時間かかる作業も、主観ですが3分の1ほどでできてしまいます。

ただ、デッサン力やどんな絵を描きたいかという想いは、デジタルを使っても得られません。それは日ごろの練習や日常の経験や感動、自然や人とのコミュニケーション等から生まれるものです。デジタルとアナログ。そのどちらかがよいか、優れているかというものではありません。どちらも、子供たちにとって必要なものだと思います。

ICT支援員さん 子供たちを支えるのは人の温かな手

本日、自習監督で2年生の教室に入りました。自習課題がクロームブックの「ドリルパーク」とプログラミング練習ソフト「アルゴロジック」だったので、ちょっと私も慣れておらず、子供たちの質問にどう対応しようかと焦っていたところ、吉川市のICT支援員の大島さんが急遽教室に入ってくれました。

さっそく、子供たちのクロームブック操作を一人一人みてくださった大島さん。「校長先生、ここわかりませーん!」「画面が止まっちゃいましたー!」と子供たちが叫ぶとすぐにヘルプに応じてくださったので、不慣れな私としてはとても助かりました。大島さん、ありがとうございました!

ご存じの方も多いと思いますが、今、教員不足が深刻化しています。その問題の解決には、まだあと数年はかかる見通しです。でもその間も、待ったなしの窮状は続きます。政府広報は、そのために現場のDX化、デジタルトランスフォーメーションをすすめることにより、教師の働き方改革の推進と、児童生徒の学力向上等を図る意向を示しています。

でも、未来を担う大切な子供たちの学びを支えるのは、機械の画面ではなく、人の温かい手です。高価なICT機器をいくらそろえても、それを使いこなすには教える人材が必要です。大島さんのように、子供たちが手を挙げると、すぐに寄って優しく教えてくれる人、その温かな手こそ、日本の教育現場に必要なリソースです。

それを国が理解して、教育現場の教員不足対策に本腰を入れてくれるといいなあ、と思います。子どもへの投資は、日本の未来への投資そのものですから。

書きぞめ展覧会を行いました

朝は雨模様だったのに、日中は太陽がぎらぎらと顔をのぞかせ気温も上昇しました。小春日和、いったいいつまで続くことやら。

本日、書きぞめ競書会を行いました。各学年ごと、体育館や教室で、これまでの練習の成果を生かし、集中して作品づくりに取り組みました。

低学年の児童が使うフェルトペンはまだしも、中~高学年の児童が使う書初め用の筆は、扱いがとても難しいことでしょう。また、私の経験から書きぞめを上達させるには、子供たち一人一人の手をとって、筆を扱う感覚を理解させることが最も有効です。鉄棒や跳び箱が、座学では上達しないのと同じように。しかし、なかなかその時間もとれないのが実情です。

ただ、一つだけ確かなのは、毛筆や書きぞめの練習をして、正しい筆遣いを理解させることは、普段書く字を上達させるということです。鉛筆で書く文字も、毛筆が起源。筆と同じように鉛筆の先を運ぶと、とてもきれいな字が書けます。そこを子供たちに理解させたいと思うのです。なかなかかなわないことですが。

学習指導要領が改定されるたびに、学力向上、グローバルスタンダード、Society5.0への適応といった大義名分のもと、新しい学習内容が次々に追加されてきました。省庁編成で新しい省庁がつくられるたびに、〇〇教育が現場に降ってきました。まるで雨後の筍のように…。ただ現場はもう「水がいっぱいに注がれたコップ」です。時期学習指導要領では、子供たちの負担軽減のためにも、学習内容を精選すべきとの声が高まっています。

子供にとって何が大切か、何が必要か。国民的議論が必要だと思います。私はその中に、「日本語を、文字を美しく書く」学習を残してほしいと思います。美しい文字が書けるのは、喜びそのもので、学びを促進させます。巷には、東大生のノートはみな美しいとの言説も流布されていますが、私も同感です。学力が高い子のノートは、とても美しいのです。

子供たちには、書きぞめ練習で学んだ「文字を美しく書く」心と技術を、日ごろのノートに生かしてほしいと思います。

食育なまず集会を行いました

日中の陽気は12月とは思えない暖かさで、この小春日和が続くと、年末年始というイメージが全然もてないですね。

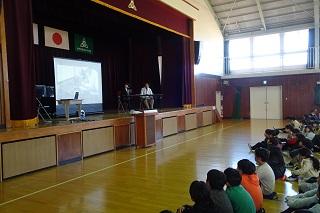

本日2校時、「食育なまず集会」を行いました。なまず料理という素晴らしい地域の特産品を知ることで、吉川のよさを見直し、子供たちの郷土愛を高めることが目的です。

朝は、中原市長さんがあいさつ運動に来てくださいました。「おはようございまーす!」元気なあいさつができました。

2時間目、体育館に集合して、なまず集会のスタートです。まず、3年生が9月26日に、割烹「ますや」さんのご主人、横川さんになまずについて教えていただいたことをきっかけに、なまずについて調べた様々なことを発表してくれました。

この日のために、調べたことを楽しい寸劇形式で発表してくれた3年生。なまずの種類や体のつくり、特性などをとても分かりやすく発表し、会場を大いに盛り上げてくれました。

次に、斉藤先生が「なぜ、吉川のなまず料理は有名なのか」をスライドを使って説明してくれました。吉川は江戸川、中川に挟まれているため土地が肥沃で、万葉の昔からコメづくりが行われてきました。そして江戸時代、米や塩、野菜などの物資を江戸に運ぶ水運の拠点になり大いに栄え、大勢の人でにぎわう地となりました。人々の舌を楽しませたのが、川魚料理だったのです。中でも、なまずの天ぷらとたたきは、人気料理として永く受け継がれてきました。

さあここで、ビッグゲストのご登場です。子供たちに天ぷらをご提供くださったますやさんのご主人、横川さんが直接メッセージを伝えに来てくださったのです。

横川さんは、なまずの天ぷらの魅力を一通り語ってくださったあと、「なまずの天ぷらは、長く吉川内外の人に愛されてきた大切な郷土料理です。ぜひ、皆さんに味わってほしいと思います。」と子供たちに語り掛けてくださいました。

さあここで、斉藤先生から驚きの一言が!「実は皆さん、今日の給食に、ますやさんのなまずの天ぷらが出ます!みなさん、楽しみにしてくださいね!」子供たちからは、「おおー!」と感嘆の声が上がりました。

集会が終わるころ、揚げたての天ぷらが学校に到着しました!ますやさんのスタッフの皆様が、子供たちのために心を込めておつくりいただいたなまずの天ぷらを、学校に届けてくださいました。

待ちに待った給食の時間。なまずの天ぷら、いよいよ試食です!教室を訪れると、子供たちから「おいしーい!」「さっくさくだー!」「なまずって、こんなにおいしかったの~!?と大絶賛の嵐。中には「ますやさんに、食べに行くー!」など、たくさんの子供たちが、なまずの天ぷらのおいしさに感動していました。よかったー!

ますやさんは、創業200年もの老舗です。その名店のスタッフの皆様が、心を込めてつくってくださったなまずの天ぷらは、子供たちの心をがっちりつかんでくれたようです。

吉川は、川の恵みとともに発展してきたまちです。それゆえ、なまず料理は人々に大切に受け継がれてきました。これからその伝統を受け継ぐのは未来を担う子供たちです。なまず料理の試食を通して、吉川をもっともっと好きになってほしい。そのために今日の食育なまず集会を企画しました。

そして、来年は北谷小は50周年となります。令和6年度は、北谷小創立50周年記念式典を開催したいと考えています。吉川には、なまずのほかにも素晴らしいものがたくさんあります。子供たちには、それらを調べて、今日の3年生のように保護者・地域の皆様に発表してもらいたいと考えています。今日のなまず集会をそのきっかけにしたいと考えています。

大変お忙しい中、子供たちへの講話と、全校児童分のなまずの天ぷらづくりを快く引き受けてくださった横川さん、本当にありがとうございました。ますやさんの皆様のおかげで、子供たちにふるさと吉川をもっと好きにさせることができたと思います。

また、子供たちのアレルギー事前調査にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

3年生 消防自動車見学

日中の気温が20度になり、暦の上では「大雪」ということを忘れそうな陽気です。

3年生が吉川松伏消防組合の皆様をお呼びして、消防車体験を行いました。2台の消防自動車、1台の救急車が並ぶのは壮観の一言です。

さっそく、子供たちに説明していただきました。「はい、消防自動車に乗ったことある人!」「はい!」「意外と多いねえ(汗)。そう、救急車の出動はとても多くなっています。みんな、くれぐれも事故やけがに気を付けてください。」「はーい!」

「さあ、これが救急車の中です。」「わあー!!」「すごーい!!」「これがAEDですね。心臓の動きに異常があるときにこれを使って、救助します。」「知ってるー!」

ここで、緊急事態が発生しました。救急車と消防自動車に出動要請がかかったのです。「皆さん、ごめんなさい。残った消防自動車で勉強してください。」「はい、がんばってください!」子供たちの声援を受けながら、消防自動車は現場に向かいました。「生」出動!これをみられたのも、貴重な体験でした。消防自動車も、救急車も、いつなんどきスクランブルがかかるかわからないのですから。

さあ、学習は続きます。こちらは、消防服試着体験。小さいながらも、その重さ、暑さにびっくり。

小さいながらもかっこよくて立派な消防士さん、誕生!敬礼!

それ以外にも、大変親切にご説明をいただきました。子供たちも感心することしきりでした。

少し時間があったので、消防士さんが子供たちから質問を受けてくださいました。「朝、何時に起きるんですか?」「5時30分ですよ。7時には出動します。」「早い!」「好きな食べ物は何ですかー?」っておい、それ消防のお仕事に関係が・・・。

興味をひいたのは、次の質問です。「好きな色は何ですかー?赤ですか?」「そう!消防自動車の色ですから。でも、あれは赤じゃないんです。」「えーっ?!」「あれはね、朱色なんですよ。みんな、朱って知ってる?」

なるほど、日本では古来から朱は厄を祓う色。納得です。

最後に、お世話になった消防組合の方にお礼をしっかり述べました。「ありがとうございましたー!」

第一線で働く方の言葉。本物の消防自動車や救急車。本物が与える感動と資料的価値は、教科書も、ICTの動画資料も、足元にも及びません。私たちの安全な生活は、こうした方々ががんばってくださっているから成り立っているということを子供たちに理解させることができたと思います。

吉川松伏消防組合の皆様、お忙しいところ貴重な体験をご提供くださり本当にありがとうございました!

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード