学校ブログ

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

東日本から西日本にかけて熱中症警戒アラートが出されるという今シーズン一番の暑い日となりました。昼休みは一学期最後の「かがやきタイム」を予定していましたが、お昼からは外での活動をすべて中止。熱中症対策に備えました。1~3校時まで水泳指導を行いましたが、見学の児童はプールサイドではなくエアコンの効いた図書室で過ごさせました。

そんな暑い日でしたが、学期末の波から逃れることはできません。水泳指導は、主に検定を行いました。それぞれの児童のこれまで練習で習得した泳力を記録し、体育の成績に反映させました。

休み時間に、子供たちの様子をみにいったところ、「けのびの記録が伸びたー!」「クロールで15メートル泳げたー!」と嬉しそうに報告してくれました。

一方、こちらは2年生の教室。これまで練習してきた鍵盤ハーモニカの「かっこう」の演奏の様子をチェックしました。練習時間は短かったのですが、みんなよくがんばって練習に打ち込んだので、上達の様子が伝わってきました。

連日、暑い日が続きますが、学期末の波は着実に押し寄せます。一学期の成績をまとめるためのテストが多くなります。お休みすると、大変なことがあるかもしれません。お子さんも、保護者の皆様も大変だと思いますが、体調管理にご配意いただき、残る10日間を可能な限り登校させていただければと思います。

ご負担をお掛けして大変申し訳ございません。一学期の充実したまとめのために、宜しくお願いいたします。

とても暑い日 校内の様子いろいろ

とても暑い日 校内の様子いろいろ

今日も昨日に引き続き、とても蒸し暑い日になりました。雨がふれば大雨、晴れれば酷暑。いやはや、しんどい季節です。

用務員の山崎さんが、プランターの手入れをしてくださっていました。ハイビスカスの花です。季節感を感じさせます。北谷小がいつも花いっぱいなのは、山崎さんがいつも丹念に手入れをしてくださっているからです。

音楽室では、6年生が「ラバーズ・コンチェルト」の合奏をしていました。さすが6年生、音がきれいに重なりました。それぞれの楽器が奏でた音が一つに重なると、ちょっと幸せ。これが、音楽の喜び、楽しさです。

5年生が家庭科で玉止め、玉結びに挑戦中。難しいんです、これ。でも、ボタン付けなど、大人になっても役立つ技術なので、習得する価値は十分あります。がんばれ5年生!

最後は、1年生の七夕飾りです。1年生が短冊に願いを一生懸命書いて、嬉しそうに飾っていました。どんな願いを書いているのかな?とみてみると、「世界中が元気になるように」「家族みんなが元気でいますように」。中には、「算数の難しい問題が解けるようになりますように」という願いもありました。なんて立派な願いでしょう。

七夕飾りあるあるは、「新しいゲームのカセットが欲しい」「億万長者になりたい」という願いです。七夕は本来、織姫の機織りにちなみ、「職業技能向上」を願うものです。先生の指導が行き届いているのでしょう。子供たちの願いはお金とは無縁のことばかりだったことがほほえましいと思いました。願いはきっと、かなうでしょう。

子供たちには、「お金がたくさんあれば幸せになれる」という価値観に、過度にとらわれてほしくないと思います。幸せの形は、ひとそれぞれ。大切なのは、心身共に健康を保ち、目標をもって自分の真ん中にたどり着く、充実した人生を送れるかどうかでははいでしょうか。お金ばかりにとらわれていては、本当の幸せがみえなくなるような気がしてなりません。

楽器の演奏も、玉止め・玉結びも、きれいな花を咲かせることもすべて技能で、上達することでささやかな幸福を感じます。それが幸せということではないでしょうか。七夕飾りづくりは、それに気付かせるためのよい機会だと思います。

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

今日も、朝からとても暑い一日となりました。

4年生が、東埼玉試験環境組合第一工場を見学させていただきました。社会科で学んだごみ処理やリユース、リサイクルの様子を丁寧に教えていただきました。子供たちはとても熱心にメモをとり、集中して見学に臨むことができました。教科書の写真と文章だけでは伝わらない、実際に工場が稼働する様子をみて感心し、終始、圧倒されていたようでした。立派な見学態度でした。

社会科で最も大切なことは、資料を正確に読み取り、社会を支える多くの価値ある職業の理解を深め、望ましい職業観をもつことと考えます。子供たちに将来なりたい仕事を聞くと、「漫画家」「声優」「ユーチューバー」など、SNS等でその活躍がきらびやかに伝えられるものばかりです。でも、世の中には、そうしたスポットライトが当たらなくとも、社会を支える重要で、価値ある仕事がたくさんあります。それらの仕事のすばらしさを子供たちに学ばせることが社会科の使命だと考えます。

東埼玉資源環境組合工場で働く方がいらっしゃってこそ、私たちの生活が成り立ちます。今日、4年生はそれをしっかりと学ぶことができたと考えます。お忙しいところご対応くださったスタッフの皆様、大変ありがとうございました。

第1回校内授業研究会を行いました

第1回校内授業研究会を行いました

どうして、月曜日は雨の日が多いのでしょう。(それは梅雨だから~)

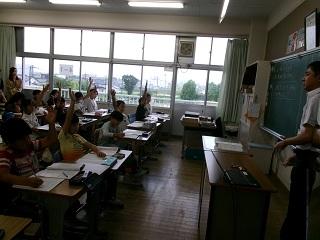

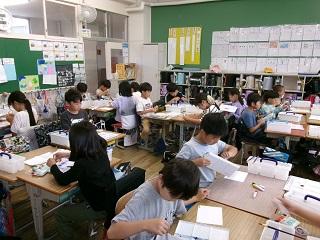

第1回の校内授業研究会を行いました。4時間目は、2年1組が国語「たんぽぽのちえ」の研究授業を行いました。

「たんぽぽのちえ」は、たんぽぽという植物の見事な生存戦略を2年生にわかりやすく説明したものです。肝要なのは、たんぽぽの成長段階を「順序を表す言葉」で理路整然と整理してあること。そこに着目して、説明文の中で「順序を表す言葉」をヒントに成長段階を理解し、その構造を把握しました。よく考え、よく発表することができました。

5時間目は、6年2組の国語「時計の時間と心の時間」です。6年生の説明文は、筆者の主張を裏付けるエビデンス、わかりやすい事例が必要です。では、読み手を納得させる事例とはどのようなものかを話し合いました。担任が示したいくつかの事例のうち、高い説得力をもつものはどれか、その理由は何かをグループで話し合いました。グループでの話し合いが非常に活発に行われたのがとてもよかったと感じました。

北谷小が目指すのは、「生きて働く国語の力」を身に付けさせる国語の授業です。説明文の構成や順序を表す言葉、筆者の主張を裏付けるわかりやすい事例などは他教科や総合的な学習、または作文等でも大いに役立ちます。そうした、国語で習得した知識・技能を使う場面を意図的に設け、「あ、これ、国語でやった。」「あー、国語でやっといてよかった。」と思ってもらうことに大きなねらいがあります。そうすることで、国語学習への意欲が高まり、同時に学力が向上していくと考えます。学んだことを実際に生活に生かすことが肝要です。カラオケは人が歌っているのを聞いただけでは曲を覚えないけれど、自分で歌うと覚える、というあれですね(笑)。

今日の授業は、子供たちのがんばりを支えるのに十分な魅力ある授業でした。それは、両方の授業の指導者が忙しい時間の合間を縫って丁寧に教材研究をして、今日に臨んだことがとても大きい。よい授業には、手間暇と創意工夫が必要なのです。

今後も、こうした授業を続け、子供たちが少しでも国語が好きになってほしいと思います。2年生、6年生、よくがんばりました。

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

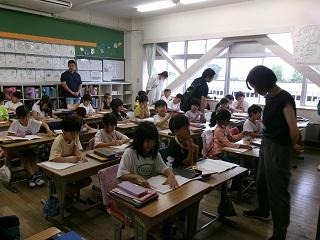

一日中雨の降りしきる空模様になりました。そんな中でしたが、1学期授業参観を行いました。一部ですが、授業の様子をお届けします。

1年生は国語「はをへをつかおう」。発表や作業がしっかりできました。

2年生は国語「同じ部分をもつ漢字」と「3けたの数」。おー、いつもより姿勢がよい!おうちの方にいいところをみせたくて、がんばりました。

3年生は図工「光サンドイッチ」。昨日までつくった立体作品に、おうちの方と一緒に飾りを付け、きれいに仕上げました。保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生は算数「小数のしくみ」。どちらの学級も、集中してがんばりました。おうちの人にがんばる姿をお見せできましたね。

5年生は林間学校説明会。ご参加くださった保護者の皆様、ありがとうございました。林間学校の準備を宜しくお願いいたします。

6年生は社会科と道徳。落ち着いて学習に打ち込む姿をおみせできました。

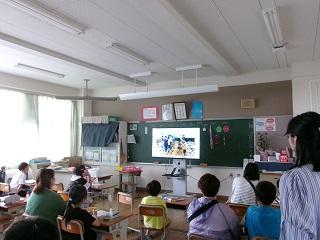

少人数学級は「七夕祭りの準備をしよう」。思い出のビデオを楽しく鑑賞できました。

一学期、「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」の三つからなる「たくましく生きる力」を全校を挙げて育ててまいりました。今日は、一学期のその成果の一部をお見せできたと思います。もし、お子さんが落ち着いて授業を受けられていたのなら「おちつく力」、学習のめあてに向かって集中できていたのなら「やりぬく力」、協働作業でがんばっていたのなら「つながる力」が伸びています。でも、それらの力は目に見えて急激に伸びるものではありません。ほんの少しの小さな変化にすぎません。それらを見落とさないのが、大人の眼力です。北谷小ではそれを「非認知能力レンズ」と呼んで、見逃さないようにしています。

今日のお子さんの授業でのがんばりをご家庭で評価していただけたのなら、それはお子さんの成功体験となり、力の伸長につながります。ご家庭でのお声掛けをいただければ幸甚です。

本日はご来校くださり、大変ありがとうございました。

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

蒸し暑いのは相変わらずですが、昨日より幾分最高気温が下がったのはありがたかったです。暑いと、子供たちも不安定になります。そんなとき大切なのは、十分な睡眠時間です。変わらず、ご配意くださるようお願いします。

3年生が「光サンドイッチ」づくりに取り組んでいます。台紙の上にカットした段ボールを組み合わせながら、イメージを広げ立体をつくっていきます。これが面白くて、子供たちはいろいろなモチーフを考え、試行錯誤しながら接着をしていきました。ハートマーク、星、果物、ペット・・・。今日は、土台づくり。そして基本形が完成したら、セロファン等で飾りを付けていきます。

教室を回っていくと、「校長先生、みて、みてー!」「上手にできたー!」と目を輝かせる子供をみると、こっちもとてもうれしくなります。子供たちの想像力は、本当に素晴らしいと感じます。

今日の作業は、みんなちょっと急ぎ気味でした。それもそのはず、明日は授業参観で、保護者の皆様と一緒に飾り付けを行います。その準備をしたくて、みな一生懸命でした。

明日はいよいよ、授業参観。子供たちもみな、保護者の皆様のお越しをお待ちしています。ご多用かとは思いますが、宜しくお願いいたします。

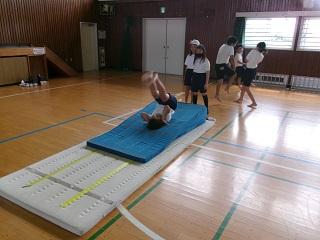

3年生 マット運動

3年生 マット運動

昨日に引き続き、蒸し暑い日になりました。校内巡視をしていると、3年生が体育で一生懸命マット運動に打ち込んでいました。開脚前転、開脚後転、壁倒立等の練習を目を輝かせて取り組んでいました。技ができるようになると、うれしくて「やったー!」と叫んだ子がたくさんいて、こちらもうれしくなりました。

子供たちのがんばりも素晴らしかったのですが、それを支えていたのは場の工夫だと感じました。いろいろな段階に合わせた場が工夫してあり、練習がとてもスムーズでした。先生の指示も的確で、みんながのびのびと練習していました。

担任の坂本先生は、今年度も体育主任を務め、体育の授業研究に余念がありません。そうした日ごろの熱心な姿勢が授業に生きたのだと思います。教材研究が行き届いた授業は、子供にとって楽しいのです。

教員は誰でも、「いい授業をして、子供たちを喜ばせたい」と願っています。教材研究の時間を十分確保して、わかる楽しい授業をして、子供たちを伸ばしたいと思っています。国の方針が変わり、教職員の数が増え、多忙さが解消されて子供たちが喜ぶ授業づくりや、成績の整理や作品の朱書きに十分時間をかけられる日が来ることを心から待ち望んでいます。

今日のマットの授業は、先生の熱意と子供たちのがんばりが一体となった、素晴らしい授業でした。

みてみて!上手に描けたよー!

みてみて!上手に描けたよー!

今日もとても暑い一日でしたが、幸い熱中症指数は危険にまで達しなかったので、気を付けながら体育や昼休みの遊びを行いました。

校内巡視をしていると、1年生が水彩画「すいすいぐるーり」の絵を整理しているところでした。私が様子をみていると子供たちが「校長先生!みてみてー!!」と満面の笑顔で絵をみせてくれました。きれい!かわいい!すてき!また、1年生の話題で申し訳ありません。でも、子供たちのこの純粋な表情をみていただきたかったのです。

子供たちにとって、絵を描くことはこんなにも楽しいことなのです。今、2年生でザリガニの絵を指導していますが、一人一人、絵を描くことを楽しんでほしいという想いで教えています。そう、創作は楽しい、学ぶことは楽しい、上達することは喜びなのです。1年生の笑顔をみていて、改めてそれを感じました。

子供たちが一生懸命描いた絵は、廊下に掲示しています。28日(金)、授業参観の折にご覧いただき、その一生懸命さを称賛していただければと思います。絵にうまい、へたなどありません。画用紙には、その子の純粋な想いが描かれているだけですから。

落ち着いた心で授業を受ける高学年児童

落ち着いた心で授業を受ける高学年児童

昨日と一転、とても暑い日になりました。昼休みの校庭の写真です。

ご覧の通り、今日は昼休みの校庭使用をストップしました。熱中症予防のためです。本日は、子供たちには申し訳ないのですが、本日は熱中症警戒アラートが出ていて、正午には気温が35度を超えました。子供たちは残念でしょうが、こういう日は昼休みも、校庭体育も、プールもストップします。ご家庭でも、「そういうことがあるよ。命を守るためだよ。」とお伝えいただければ幸いです。

今日は月曜日、学年によっては落ち着かない雰囲気が見受けられたのですが、5,6年生はどの教室も落ち着いて授業を受けることができました。

6年1組の教室の黒板の上には、「努力夢現」と書かれた学級のスローガンが掲示してあります。一日一日を大切にして、日々努力を積み上げることが夢の実現につながる、ということを示しています。子供たちもそれを理解しているのだと感じます。さすがは、高学年児童です。

未来の夢は、今自分がいる場所と地続きです。落ち着いて授業を受け、やるべきことを積み上げることが未来の自由につながります。保護者の皆様には、改めてお子さんに伝えていただければ幸甚です。

未来の夢とは、自分の足で一歩一歩大地を踏みしめ進んでいくことで実現できるということを。その力こそ、たくましく生きる力であるということを。

一年生 拗音みつけてハッスル!外国語も楽しく!

一年生 拗音みつけてハッスル!外国語も楽しく!

今日も蒸し暑い一日になりました。でも、雨と違って休み時間校庭を使えるからハッピーです。

1年生が国語で「おもちやとおもちゃ」の学習に取り組んでいました。拗音の学習です。「小さい字が含まれることば、いくつみつかるかな?」一年生が夢中で探していました。中には「きたやしょうがっこう」や、オリジナルキャラクターの「あきちゃん」も。みつかると、みんな「たくさんみつかったー!」と満面の笑顔をみせてくれました。

純粋に、学ぶことを楽しんでくれる1年生。その喜びが、学年が進んでも続いてくれるといいなと心から思います。それを目指して指導をがんばっています。

外国語指導でお世話になっているのは、石井先生とレストア先生です。今日は、レストア先生が所属されている派遣会社の参観授業。ちょっぴり、緊張気味だったレストア先生。でも、子供たちのために一生懸命がんばってくださいました。

「アイ ライク マンゴー!」

石井先生も、レストア先生もいつも笑顔で授業を進めてくださいます。なんてすばらしい。いつも、笑顔で授業を進めたいものです。(私は、反省することしきりです。)

そのためにも、子供たちが万全な体調で授業に臨むことが大切です。保護者の皆様には大変申し訳ございませんが、規則正しい生活、十分な睡眠時間、おうちでくつろげる時間づくりなど、子供たちが学校でがんばる力を発揮できるようご配慮いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

新しい先生 ようこそいらっしゃいました!

新しい先生 ようこそいらっしゃいました!

昨日とは一転、真夏を思わせるような暑い一日になりました。

本日、出張者多数により顧問の数が不足したことから、クラブ活動を行うことができませんでした。クラブを楽しみにしていた子供たちには本当に申し訳ないと思います。

2年生の教室に、新しい先生がいらっしゃいました。栗原先生は、週三日、2~4時間目に2組に入って授業を行ってくださいます。今日は早速、体育の授業をしていただき、子供たちもがんばって体を動かしていました。

栗原先生は他校でも体育代替(妊娠された先生に代わって体育を行ってくださる先生)を経験されていたことから、体育の授業の進め方がとてもお上手でした。北谷小に新しい先生がきてくださるのは本当にありがたいです。ようこそいらっしゃいました!これからも、どうか宜しくお願いいたします。

絵具の混色 正しく使うことの大切さ

絵具の混色 正しく使うことの大切さ

一日中雨、午後からは強雨。子供たちの下校が心配されましたが、予想よりも降り方が強くなかったため、下校は通常通りとさせていただきました。

2年生の教室に入って、図工指導をしています。今日は、絵具の正しい使い方を学び、きれいに彩色することが目標です。

常々子供たちに伝えていることは、絵具は世界一の彩色具だということです。色鉛筆も、クレヨンも、個人的にはコンピュータグラフィックだって、絵具には敵わないと思っています。にじみ・ぼかし・むら。正しく使えば、本人もびっくりするような鮮やかな発色をしてくれるからです。

もちろん、そのためには正しい使い方をすることです。今日は子供たちに「パレットの使い方」と「水加減」を教えて、作品づくりに取り組ませました。

子供たちは見事な集中力をみせ、きれいに色を塗りました。色を混ぜ合わせてつくる混色は、子供たちにとっても感動です。「きれいな色ができた!」教室のあちこちで、歓声が上がりました。そして、その色を画用紙に塗ると、本当にきれいな色ができます。あっという間に時間が過ぎていきました。

できれば、授業参観までには仕上げたいと思っているのですが、間に合わなかったら申し訳ありません。完成に向けて、みんながんばっています。

何事もそうですが、道具は正しく使ってこそその真価を発揮します。絵具の使い方を学ばせることを通して、そのことも学ばせたいと考えます。

水泳学習は一日の楽しみ!

水泳学習は一日の楽しみ!

先週末、とても暑くなりました。ああ、もう梅雨明けだな、と感じるほどでした(笑)。いや、梅雨にまだ入っていないって。蒸し暑い日が続くと、子供たちの楽しみはなんといっても水泳学習です。今日も2年生が元気いっぱい、練習に励んでいました。

水泳指導は常に教職員3人態勢で、泳力の高いグループと、水慣れ中心のグループに分け、実態に即した指導を心掛けています。子供たちには、1回でも多く練習に励むよう伝えましたが、多くの子ががんばっていることを実感しています。

「今日はプールがある!」水泳指導は子供たちにとって楽しみなひと時です。楽しみながら泳力が上がるよう、指導していきたいと思います。

6年生社会科見学 すべての働く人へリスペクトを

6年生社会科見学 すべての働く人へリスペクトを

暑さが心配されましたが、東京は思ったよりも暑くなく、熱中症の心配もありませんでした。

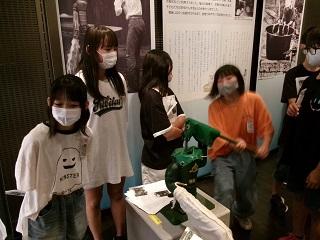

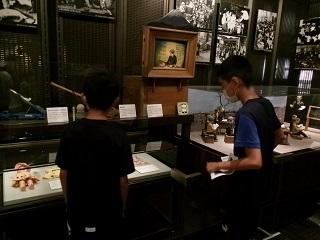

6年生が昭和館、国会議事堂に社会科見学に行きました。

さっそく武道館前駐車場に到着。まずはここで、記念写真を撮りました。

昭和館に入場しました。ご担当の方に、昭和館でみてほしいポイントのご説明を受けました。

「戦争の惨禍を繰り返さないためにも、未来を担う皆さんに展示物をみて、戦争の実態を知ってほしいと思います。」本当にその通りだと思いました。

グループに分かれ、館内を見学しました。井戸の水くみ体験や昭和の生活用品など、興味をもって見学ができました。

そして、待ちに待ったお弁当。「いただきます!」お弁当をつくってくれたおうちの方に感謝!

国会に到着。今日はとても混んでいたことと、国会会議中だったこともあり、見学は最短コースになりました。警備の数のものすごいこと。なんとか見学を終えて、国会議事堂前で記念撮影!

一度国会を出て、そのあと参議院特別体験プログラムに参加させていただきました。参議院議長、委員長、文部科学大臣役の事前に選出し、実際に法案について審議を進めていきます。代表児童が、がんばって役割演技をこなしていきました。

委員会で採決された法案は、本会議で採決をとります。会場の子供たちの椅子には、賛成・否決のスイッチがあり、法案の内容を聞いて、採決を行います。体験プログラムとは、実に本格的でした。

見学の姿勢は落ち着いていて望ましいものでした。いくつか課題も残りましたが、話し合って解決して、10月の修学旅行に生かすためのよい経験にしてほしいと思います。

昭和館でも、国会でも、実に多くのスタッフの方が働いておられ、子供たちを温かく迎えてくださいました。また、国会は会期中ということもあり、警備の方の数が大変多く感じました。

私は、社会科はすべての働く人へ敬意を育てる教科だと考えています。政治資金規正法改正に係るニュースが連日流され、政治不信が募っています。マスコミはしきりに不信感を拡散したがります。でも、学校はその逆でありたいと考えます。ユーチューバーや声優、漫画家やお笑い芸人など華やかなスポットがあたる職業ばかりがもてはやされますが、世の中にはそうしたスポットは決して当たらないけれど、人を支え社会の基盤となる大切な職業がたくさんあります。そうしたすべての職業に尊敬の念を与えることこそ、社会科の重要や役割だと考えています。

子供たちは今日、日本の中心部、心臓部を身近に感じてきました。それは実際に、今自分がいる場所と地続きの場所で行われているものです。これからも政治や社会の様々な職業に興味・関心をもってほしいと心から願います。今日の社会科見学を、そのための貴重な経験にしてほしいと思います。

お弁当づくり等、ご協力をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

6年生器楽合奏ラバーズコンチェルト みんなの音が合うと嬉しい

6年生器楽合奏ラバーズコンチェルト みんなの音が合うと嬉しい

7月を思わせるとても暑い日になりました。校内巡視をしていると、音楽室から軽快な音楽が流れてきました。音楽室に入ると、6年生が合奏「ラバーズコンチェルト」の練習に取り組んでいました。各楽器ごとの練習から、ちょうど全体を合わせる場面に立ち会うことができました。

まだ、練習を始めてそれほど経っていないのに、立派に曲なっていたことに感心しました。思わず拍手。木琴を担当した児童など、少し教えただけで「トレモロ」を理解し、きちんと曲に合わせて採り入れました。いや、大したものです。

合奏のいいところは、「みんなの音が合うと、ちょっと幸せ」というところです。芸術教科のいいところですね。創造の喜びがあります。

楽器ができるって、本当に楽しいものです。6年生がその喜びを味わうことができたかな、と思います。

水泳学習が始まりました

水泳学習が始まりました

昨日、プール開きを行い、早速、水泳学習が始まりました。2年生と5年生の様子です。今日は日中の気温も高く、絶好のプール開始日よりでした。子供たちも、とてもうれしそうでした。

昨日のプール開きでお話したように、子供たちには1回でも多く水泳学習に参加してほしいと思います。それが、一人一人の自信と経験につながっていくからです。今日、水泳学習に臨めたお子さんの準備にご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

プール開きを行いました

プール開きを行いました

九州・四国はすでに梅雨入りし、関東地方も梅雨らしい空模様となりました。

先週、5.6年生ががんばってきれいにしてくれたおかげで、本日の朝、プール開きを行うことができました。

運動委員が、説明役を引き受けます。まずは、バディの組み方。お手本を見せてくれました。

そして、「かぶとむし」の説明をしました。「かけない」「ふざけない」「とびこまない」「むりをしない」「しっかりきく」。体育主任の坂本先生からも、「水泳学習は、命の安全を守ることが最も大切です。先生方の指示をよく聞いて、自分の目標を立てて練習に取り組みましょう。」という指導があり、プール開きを終えました。

私(校長)からは、「次の三つを守りましょう」という話をしました。

①1回でも多く、水泳学習に参加しましょう。

②自分の目標を立てましょう。

③着衣泳の練習ががある学年は、参加しましょう。

水泳が苦手な子でも、目標をもって練習に取り組み、自分の力をわずかでも伸ばすことができれば、それは素晴らしい成長です。また、これから水の事故が多くなるシーズンになります。着衣泳を経験しておくことは、命を守るうえでとても大切です。一度経験しておくだけでも、生存率が飛躍的に向上すると思います。

お子さんが一回でも多く水泳学習に参加できるよう、保護者の皆様には水泳用具の準備や健康管理、LEBERの入力にご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

5年生も2年生のシャトルランをみてくれました

5年生も2年生のシャトルランをみてくれました

昨日と同じような写真で申し訳ありませんが、今日は5年生が2年生のシャトルランをみてくれて、記録測定を手伝ってくれました。6年生と同じように、時間内にラインを越えられたかどうかを判定したり、励ましたりしてくれました。ありがとう5年生!

なるべく、保護者の皆様には学校の様子をお伝えしたいと思います。ただここのところ、職員室が空の状態の日が増えています。教職員の誰かが職員室に戻ってきてくれれば、校内巡視にいけるのですが、教員不足の状態が続き、厳しさを感じています。保護者の皆様にも、ご迷惑とご心配をおかけしていることと思います。皆様にご安心いただきたいところですが、やむを得ずご要望に応えられないこともございます。本当に申し訳ございません。ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

新体力テスト がんばっています

新体力テスト がんばっています

今日から、個人面談が始まりました。ご対応ありがとうございます。また、一部変更があったことについてお詫び申し上げます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

運動場、体育館で新体力テストの記録測定が始まっています。運動場では2年生が50M走を、体育館では1年生がシャトルランの測定を行っていました。

位置について、よーい・・・・ドン! さあ、ゴール目指して、まっしぐらだ!

どの子も、ゴール目指して、全力で走っていました!

体育館では、6年生の支援のもと、1年生がシャトルランを計測していました。6年生が付いて、しっかりサポートしてくれたので、計測がスムーズでした。ラインを超えることができたら、「OK!」これでばっちり!一年生を応援する声も、多く上がりました。ありがとう、6年生!

新体力テストは、体力を計測するものですが、その取り組みを通して「つながる心」もしっかり育ったようです。

がんばった子供たちは疲れたと思います。おうちでは、早めの就寝をお願いいたします。

昼休み かがやきタイムを行いました

今日も、昨日までの雨続きの天気と異なり、抜けるような青空が広がりました。昼休み、異年齢グループでの遊び「かがやきタイム」を行いました。どの班も、6年生のリーダーが遊びの企画を考え、下学年をリードして楽しいひと時を演出してくれました。

みんな楽しそうです。下の写真をご覧ください。低学年の児童が、えいやっとボールを投げています。これは、6年生が積極的にボールを譲ってくれたからです。

かがやきタイムでは、6年生が下学年の子が楽しめるようとてもよく配慮してくれます。新学期になって2か月、6年生は高学年としての責任を自覚して、様々な行事でよく活躍していることを多く見かけます。本当に、頼もしいと思います。

昨年度の6年生がつくった北谷小のよき伝統のバトンを、6年生が見事に受け継いでくれた一場面だったと思います。6年生のリーダーのみんな、ありがとう!

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード