学校ブログ

地区除草にご協力ありがとうございました

本日、PTAと地域の皆様のご協力のもと、校庭の地区除草を午前8時から行いました。

作業が始まってびっくり。雑草が生い茂っていたプール前があっという間にきれいになりました。学校用務員の山崎さんや環境ボランティアの岩木さんがいつも時間をかけてやってくださっているのに、大勢の力があると作業が本当に早い。あっという間に、運動場がきれいになりました。また、中には「通学班で道端に生い茂っていた草が危ないのでとってきました」とお気遣いくださった方もいらっしゃいました。改めてマンパワーのすごさ、保護者・地域の皆様のご厚意とご協力のすばらしさを感じました。

現在、6年生は10月12日(木)の市内陸上大会を目指して練習を続けています。また、業間・昼休みたくさんの子が運動場で遊んでいます。体育の時間も、「ティーボール」やリレーなど、運動場でがんばる学級が多いです。来週7日(土)には、4年ぶりの地区体育祭が開催されます。そんな時期に、PTAと地域の皆様が運動場を整備してくださるのは、学校として本当にありがたいことです。

ご参加くださった皆様、運動場をきれいにしてくれて本当にありがとうございました。

3年生 スーパーマーケット見学

1日遅れになりますが、3年生が28日(木)ライフ吉川駅前店にスーパーマーケット見学に行きました。

さあ出発だ!いぇーい。

副店長さんが、普段はみられないバックヤードをみせてくださいました。子供たちはめったにみられないスーパーの裏側をみられて大興奮。

「さぁーこれは何のお刺身かわかるかなー?!」「えーわかりませーん。」「もっとお魚食べてね(笑)!」

バックヤードを惜しげもなく見せてくださった副店長様、大変ありがとうございました!

「商品搬送エレベーターって、ゆっくり動くんですね!」そう、大切な商品を運ぶエレベーターですからね。これも素晴らしい勉強でした!

いろいろな質問をして、お礼の言葉もしっかり述べることができました。

社会科の学習において、本物の見学、そして第一線で働く方のお言葉は最高の教材です。教科書も、資料集も、インターネットも、本物にかなう資料はありません。この日子供たちは貴重なスーパーの裏側をみせていただいて、素晴らしい勉強をして、学習への理解を深めました。

ライフのスタッフの皆様、貴重なお時間を子供たちのために割いて親切にご対応くださり、本当にありがとうございました。

4年生遠足 茨城県大洗水族館アクアワールド

大洗水族館への約1時間半ほどのバス移動の最中、バスレク係の司会進行で様々なレクが行われました。ビンゴ大会では、全員が番号クジを引いて参加しました。しばらくの間バスレクから遠ざかっていたのでビンゴのやり方が分からない子もいましたが、教え合っている姿が微笑ましかったです。イントロクイズも大盛り上がり。回答後は、流行りの曲や今月の歌をみんなで楽しく歌うことができました。

大洗水族館に無事到着すると、かわいい2頭のイルカのオブジェの前で記念撮影をして水族館に入場しました。

最初は、イルカ・アシカショーの見学です。トレーナーさんと息を合わせ、迫力のあるジャンプや輪投げを上手にクリアするイルカと、愛嬌たっぷりのアシカの動きに会場中で大きな歓声が上がりました。

イルカ・アシカショーの後は、ちょっと早めのお弁当タイム。朝7時に集合して大洗までやって来たので、10時過ぎには「お弁当はまだですか。」と何人もの児童が言い出すほど、皆お腹がペコペコでした。ペコペコなうえに、好物がたくさん入ったお弁当なので、より一層美味しく食べることができました。お弁当づくりをはじめとした準備にご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

さて、お弁当の後はグループに分かれて水族館を巡りました。どういった順番で、どこを重点的に見学するか、相談しながら展示物を見て回りました。2階のクラゲゾーンは効果的にライトアップされていて、幻想的な雰囲気が素敵でした。大水槽の中では、銀色にピカピカ光ったイワシの大群が気持ちよさそうに列をなして泳いでいました。色も形も大きさも様々な海の生き物は、それぞれ違っているから素敵だし、面白い。工夫をこらした展示を満喫し、思い出に残る体験ができた1日でした。

中学年デジタル・シチズンシップ

日中の暑さが戻ってきました。WBGT(熱中症指数)は低めなのですが、気温が上昇する傾向があります。休み時間の外遊びや体育など、気を付けながら行っています。明日の28日(木)は猛暑日が予想されています。ご家庭でも、着るものの配慮などをいただければ幸いです。

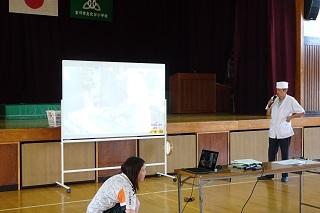

本日、3・4年生がデジタル・シチズンシップ教育を行いました。吉川市教育指導支援員 大西先生にお越しいただき、3・4年生にリモートで授業を行っていただきました。

大西先生は管理棟1階会議室から、リモートで子供たちに授業を行ってくださいました。こうすることにより、1・2組同時に授業を行うことができます。

今日は、SNSを使用するうえで注意することと、SNSを生活にどのように生かしていくかが中心の内容でした。SNSの特性が伝えられると、子供たちは「知ってる」「そうなの?」と積極的な反応をみせながら、お話を聴いていました。

ネットの特性に、一度発信したものは取り消しが効かない、というものがあります。大西先生は特にそのことを強調されてお話をなさっていました。

また、「どれい」というやや強い言葉をお使いになり、スマホに依存する生活への注意を投げかけていらっしゃいました。

子供たちもしっかりお話を受け止め、スマホの扱いについての考えをまとめたり、話し合ったりしていました。

大西先生のお話はいつも強い芯があります。「これからは、SNSの時代、ICTの時代。それらネットの危険な部分を恐れて利用しないのではなく、ICTの光も影も両方を理解して、正しく活用すれば、生活をより豊かにできます。そうすることで、デジタル社会のよき参加者になりましょう。」そのお考えが子供たちや先生方に浸透しています。北谷小でも、大西先生のお力添えのおかげで、ICT機器の活用が進んでいます。

その一方で、SNSをめぐる様々な事案が起きていることも確かです。犯罪のきっかけになっていたり、悪気なく発信した情報がものすごい勢いで炎上したり。ネットは便利なものですが、同時に慎重さを忘れてはいけないと思います。はさみやカッターを使う際に、十分気を付けるのと同じように。

吉川市は市全体でデジタル・シチズンシップ教育に取り組み、ICTの活用を効果的に推進しています。その考え、先進性が素晴らしいと思います。吉川市で学ぶ子供たちは幸せです。

大西先生、本日も素晴らしい授業をありがとうございました。

3年生 なまずの学習

朝夕の涼しさに油断していると、日中の日向の気温は35度近くまで達します。くれぐれも、お子さんの服装にご注意ください。朝の気温の低さに驚き、厚ぼったいトレーナーを着てくると日中は大変な暑さになり、長そでトレーナーでは熱中症につながりかねません。

3年生が川魚料理の「ますや」さんのご主人様をお迎えして、なまずの学習を行いました。

「みなさん、なまずを食べたことがあるかな?」

「ありまーす!」と「なーい。」という声が半々。おやおや、1学期の給食に、なまず料理は出てますよ。

なまずの天ぷらの調理法をビデオで見せていただきました。思わず子供たちから「おいしそー。」の声がもれました。なまず料理にはいろいろあります。たたきや刺身もあるけれど、ご主人様によれば、やっぱり一番おいしいのは天ぷらだそうです。

次に子供たちからの質問タイムになりました。「日本にはなまずがどれぐらいいますか。」「なまずは何を食べますか。」「雄雌の違いはありますか。」なかなか鋭い質問が多く、感心させられました。

ますやさんのご主人も一つ一つ丁寧に答えてくださいました。「数は正確にはわからないけれど、なまずは2200種類もいます。」「なまずは肉食。カエルや小魚を食べるんですよ。」「外観はちょっとわからないけれど、オスは身がしまっていておいしいです。メスは卵も食べられますよ。でも、今はとても希少ですね。」

1時間、いろいろなまずのことを教えてくださったますやさんに、お礼をいいました。

「ありがとうございましたー!」

終わったあと、ますやさんのご主人様も「子供たちといろいろな話ができて、楽しかったですよ。」と笑顔で話してくださいました。

北谷小では地域の特色を学ぶためになまずの学習を積極的に進めています。でも、インターネットや図鑑で調べただけでは、なまずの本当の価値を理解できたとはいえないと思います。ますやさんのご主人様のように、江戸時代から続く名店のご主人様の思いを語ってくださること。これこそ、最高の教材だと思います。

なまず料理は吉川市にとって欠かせない大切な特産品です。子供たちに、もっともっと学ばせたいと思います。

ますやさんのご主人様、今日は本当にありがとうございました。これからも、おいしいなまず料理をつくり続けてくださいますようお願いいたします。

教育実習が始まりました

とても秋らしい気候になりました。日中はまだまだ暑さが残りますが、朝夕は冷え込んでむしろ寒いぐらいです。朝と昼の気温差が大きくなるので、着脱可能な服装のご準備をいただければ幸いです。

1年生の教室に、教育実習生の先生が見えました。この学校の卒業生の難波先生です。昨年度から、学校に教育支援ボランティアとしてお越しいただいていました。緊張の面持ちで出勤してきた難波先生。1年生の教室で、熱心に授業の流れに耳を傾け、子供たちの様子を見守り、学習指導のポイントをつかもうと一生懸命でした。

そして昼休みは、1年生と遊んでくれました。さすがはもと運動部の難波先生、足速い!逃げ切れなかった子供多数でした(笑)。

ご承知のように、今、教員不足が深刻な社会問題になっています。2024年度採用試験の志願者は全国で6,000人マイナス(-4.5%)となりました。文部科学省も都道府県教委も様々な対策を行っていますが、歯止めがかからない状況です。今ほど、教職員を目指す若い人たちを大切にしなければならない時期はこれまでなかったと思います。

こだからこそ、教育実習生の先生を学校全体で支え、充実した実習を送ってほしいと願います。難波先生、子供たちのために、そしてご自身のためにがんばって、未来へのステップにつなげてくださいね。北谷小みんなで応援しています。

おやじ会の皆様のご協力のもと宿泊体験を行いました

9月23日、飯ごう炊飯、流しソーメン続く「宿泊体験」を行いました。今回も「北谷小PTA おやじの会」の皆様を中心に、二日間の日程を計画し、4,5,6年の希望者の児童が参加しました。

まずは、体育館に集まってのガイダンス。

「みなさんよく参加しました。今日一日、ルールを守って安全に参加して、宿泊体験を大いに楽しんでください。」

まずは看板づくりです。昨年度老朽化で取り外した校舎の看板を、おやじの会の皆様につくりかえていただいたものを子供たちがペンキを塗って仕上げをしました。

お次は室内ドッジボール。男女の対決はおやじの会の皆様も助っ人に入り、大盛り上がり!

圧巻だったのは、この「ドラム缶風呂」です。おやじの会の皆様が湯加減をちょうどよくしてくれたので、子供たちも水着のまま、ワイルドな入浴を楽しむことができました。これ、すごい!まさに、宿泊体験でなければできないことです。

宿泊体験はこのあと、夕食のカレーづくり、夜の肝試しや花火、そして寝袋を使った体育館での宿泊へと続きます。参加した子供たちにとって、忘れられない楽しい思い出になることでしょう。

おやじ会の皆様、今回も準備と運営に多大なるご支援をいただき、本当にありがとうございました!

今週もあっという間の一週間でした

「暑さ寒さも彼岸まで」は、この猛暑続きの現代にも通じそうです。今週水曜日までの猛暑が鳴りを潜め、学習も運動もぐっと進めやすくなりました。

本日昼休み、5年生が音楽会出場学級を決める校内オーディションを行いました。

審査は公正・公平を徹底しました。音楽指導担当の教諭は、どちらの学級にも同じ指導を行いました。本日のオーディションは、声の大きさ、音程の正確さ、パートの響き合い、歌詞の言い間違えの可否など審査の基準を事前に決め、それをもとに北谷小の教職員で昼休みに手の空いているもの全員で発表を見届け、審査を行いました。結果は後日、発表します。

私は、どちらの学級の発表も素晴らしかったと感じました。与えられた条件の中、美しいハーモニーを奏でることができたのはどちらの学級もどちらの学級も同じでした。ただ、市内音楽会の規定により、出場学級はどちらか1学級のみになります。どちらが選ばれても、立派に発表してくれると信じます。

3年生の社会の授業です。3年生はスーパーマーケット見学のための事前の準備をしています。今日の授業が面白かった!先生が、「スーパーではキャベツを丸ごとじゃなくて、半分で切って売ってます。なんで?!」と問いかけると子供たちは全員「うーん」と唸り、そのあと「わかったー!!」とものすごい勢いで手が上がりました。

「少ない人数の家族だと、1個じゃ余っちゃうからだと思いますー!」

「切れてた方が、調理が楽だからですー!!」

なるほど、素晴らしい考え!これこれ、この事前授業が大切です。見学の密度がぐんと高まりますから。学校では、子供たちにとって切実感ある課題を出して、子供たちが積極的に考えるよう授業を組み立てています。それを実際の見学で確かめるわけですね。まさに、子供たちにとってはわくわくの学習になります。3年生、今日もがんばってます!

1年生の廊下を通りかかると、「ギャー!!」「うぁー!!」とものすごい大賑わい。何事?!と思い教室に入ると、「動くおもちゃ」の学習でした。うちわであおいで、すいすい進むおもちゃを自作した子供たち。そのデザインの凝ってること。亀やうさぎ、犬や猫。思い思いの形をつくって楽しんでいました。子供の笑顔と歓声に触れると、こっちまで元気になります。いやー、1年生は今日も元気でした。

今週もあっという間に時間が過ぎていきました。もう2学期はすっかり軌道に乗りました。でも、吉川市内外で、風邪やインフルエンザ、コロナ等がまだまだ流行しています。週末、引き続き手洗い・うがい・お部屋の換気・十分な睡眠時間、人込みを避ける等にご配意ください。宜しくお願いいたします。

やっと(少しだけ)涼しくなりました

天気予報のとおり、やっと涼しくなりました。本当にありがたい!これで、業間・昼休みに子供たちに我慢を強いることがなくなります。

おかげで、体育も外でできるようになりました。早速、外体育で子供たちががんばっていました。

心なしか、室内での授業も子供たちが元気に見えました。外国語のレスター先生が子供たちと英語で会話をする学習をしていました。会話の流れが滑らかで、びっくりしました。さすが6年生!

1年生の教室では、教育支援員の寺山先生が学習指導のお手伝いをしてくださっていました。これは本当に実感することなのですが、教師が2人いると、学習指導は隅々まで行き届きます。日本は法律で、2021年まで1学級が1年生のみ35人、それ以外の学年は40人と定まっていました。現場の実感では、1人の教師が子供たちを丁寧に指導するには、1学級40人はもちろん、35人でも多いと感じています。令和7年度まで段階的に全学年が35人学級になる予定ですが、それがまだ先になりそうな今は、寺山先生のような方がいらしてくださると本当にありがたいと感じます。

6校時終了後、陸上練習も行うことができました。風は強かったけれど、子供たちは負けずによくがんばっていました。外国語指導のレスター先生も一緒に子供たちを応援してくださいました。

気温が(少し)下がってよかったです。外遊びができてハッピー!いぇーい。

熱中症との攻防 続きます

2学期が始まり、学校経営の一番の難敵は熱中症予防となっています。保護者の皆様にもご心配をおかけして大変申し訳ないのですが、今日も一日、その攻防が続きました。

業間休みは幸い曇っていたので、WBGT(熱中症指数)も気温も危険域に達しませんでした。6年生の有志の児童が、縄跳びやリレーの練習をしていたので、とても感心しました。

昼休みも、太陽が雲で隠れていたので、これ幸いとWBGTを気温を確認し、よし、大丈夫!と外遊びをOKにしました。子供たちと登り棒で遊んでいたら、なんとびっくり、天気雨が降り始めました。なるほど、上空に冷たい空気が流れ込んだのかもしれません。よし、5,6時間目、OK!と思いました。昨日、陸上練習が外でできなかったので、陸上も外でできるかもしれない、と期待をもっていました。

と思ったら、そのあと雲が切れて気温も急上昇。やむを得ず校庭での活動も最小限にしました。体育館はまだ熱中症指数が上昇しきっていなかったので、運動ができました。6時間目のクラブ活動は、残念ながら外での運動を中止にしました。室内でスポーツ鑑賞に切り替えたクラブもありました。申し訳ないと思って教室を訪れたら、思いっきりの笑顔でピースされました。あれ?

そしてその後、再び太陽が雲に隠れ、WBGTも気温もみるみる下がり、外での陸上練習が可能となりました。と思いきや、午後5時から雨が降るというピンポイント予報が覆され、練習終了5分前に雨が降ってくる始末に。本当に目まぐるしい天気になりました。

子供たちにとって、休み時間の外遊びは、心身のリフレッシュができる貴重な機会です。それなのに、こんなに晴れた日に、休み時間を室内で過ごせといわれたら、ストレスは溜まる一方でしょう。それでも、熱中症の脅威に子供たちを晒すわけにはいきません。WBGT計とのにらめっこしながら子供たちに我慢を強いる毎日です。明日からは秋雨前線が南下してきて少しは過ごしやすくなるとのこと。それに期待します。秋雨前線、がんばれ!太平洋高気圧さん、もうそろそろ去ってくださいね。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード