学校ブログ

2年生 A4ファイル版画「いっぱい うつして」

朝の冷え込みが一段と厳しくなってきました。でも日中はとても暖かく、朝着ていたウィンドブレーカーは日中は着ていられません。途中で着替えなくちゃいけないのが面倒ですね(笑)。

2学期、図工は各学年とも版画制作に取り組みます。高学年は、彫刻刀を使った高度な版画を行います。2年生では、身の回りの生活用品を使った簡易版画を行います。そうすることによって、「型をつかってたくさんカラー印刷すること」の楽しさを学んでいきます。

2年生は、「いっぱい うつして」というA4ファイルを使った版画に取り組みます。A4ファイルは材質が安定していること、透明なため紙に描いた図案を写して、はさみで加工しやすいという利点があります。

さあ、先生の説明を聞いて、さっそく版画開始です。

子供たちははさみで切った「型」にポスターカラーを塗って、紙にペタペタと印刷していきます。みんな、とても楽しそうでした。

版画のよいところは、型の置き方で、作品のイメージを豊かに広げられるところ。これが、版画の楽しさです。

子供たちのこうした体験が、高学年の彫刻刀を使った多色刷りにつながっていきます。それにしても、みんな図工が大好きですね。集中して、一生懸命作品のイメージを広げていました。すてきな作品ができることを楽しみにしています。

3年生 ブックトーク

今日は朝から冷たい雨が降っていましたが、子供たちの登下校のときはほとんど止んでいたので安心しました。本当によかった!風雨が強いと、傘が飛ばされたりして大変ですから。

3年生が図書室で「ブックトーク」を行いました。図書館司書の皆様が、あるテーマに沿って子供たちにお勧めの本を紹介してくださる催しです。今日のテーマは、「世界の国々のおはなし」。聞いただけでもわくわくしますが、これがすっごく楽しかった!司書の方が世界地図を差して「この国、知っていますか?」

「え?どこだろ。」「ウクライナ?」

「これはね、スロバキアという国です。日本の九州よりちょっと大きめぐらいの大きさの小さな国だけれど、山間の森林が豊かで、四季がはっきりしています。」

子供たちの中で、遠いヨーロッパの小国のイメージが広がっていきます。

「スロバキアにはね、こんなすてきな物語があるんですよ。じゃあ、ちょっと読んでいきますね・・・。」

子供たちは、スロバキアに伝わる民謡に親しみをもち、静かに耳を傾けていました。

素晴らしい内容でした。遠いヨーロッパの小国の美しい物語が、子供たちの心を潤していく様子がよくわかりました。

偏見かもしれませんが、子供たちが今、最も時間を割いているものは(大人を含めて)ゲームやSNS動画の視聴かもしれません。(もちろん、そうじゃないお子さんも大勢います)そんな現代において、世界の国々のイメージをこれほどまでに豊かに広げる手段が、物語の読み聞かせ以外にあるでしょうか。

「そんなの、現地の動画をみればいいんじゃない?」というお考えもあるでしょう。しかし物語には、その国に暮らす人々の文化や伝統に根差した価値観、たくましい生活の知恵、厳しい自然環境との闘い、豊かな人生観など、たくさんのものが込められています。その一つ一つの輝きに触れることが、どれほど子供たちの胸の琴線を揺らすことでしょう。どれほど、人生の目を見開いてくれることでしょう。享楽的で刹那的なゲームや動画視聴とは対極の、貴い経験だと思います。

本は、心の栄養。本は、心を潤す。先人の遺した言葉を、振り返らずにはいられませんでした。図書館司書の皆様、すてきな体験をありがとうございました。

2年生 おいもパーティ

日に日に、寒さが増しているように感じていましたが、今日は日中は暖かでした。ただし、また週末は天気が崩れそうですね。

2年生が、先月収穫したさつまいもを「おいもパーティー」で試食しました。

「はい、それでは配りますよー。」

「おいも、おいしー!」「もう食べちゃったー!」教室で食べたおいもは、大好評!

「おかわり、ほしい人ー。」「はいはーい!!」あっという間に長蛇の列。

収穫したおいしいおいもを食べて、みんな大満足でした。「おいしかったー!」「ピース!」

何度かお伝えしたように、今年度、北谷小は食育を推進しています。食育の大きな目標の一つは、地域の食べ物を通じて、地域を知ること。もちろん、学級園で育てたおいもなので地域の特色をそのまま示すものではありません。でも、子供たちには「大地の実り」を感じさせたいのです。私たちの足元に広がる土。服に付けば泥んこになるけれど、この土そのものが恵みをもたらす大切な自然だということを子供たちに知らせてあげたいと思うのです。

おいも、おいしー!それは、大地の豊かな恵みと、飼育にかかわってくれた用務員の山崎さんのお力と、みんなのためにおいもを用意した大槻先生と岩出先生のおかげでもあるんだよ。それを忘れないでね。

持久走記録会の練習

季節が一気に進んで、冬が間近になったようです。現在、個別面談を行っているので特別日課のため業間休みは練習できません。今日は昼休みに2・4・6年が持久走の練習を行いました。

冒頭の文章でも書いたように、持久走記録会は、当日だけがんばればいい、というものではありません。日ごろから地道に練習を積み重ね、自分の記録を1秒でも2秒でも縮めることに価値があります。それは漢字テストと似ています。日頃より漢字練習をしっかり行っておくことが、本番の好成績につながる唯一の道です。

持久力は、生まれついての部分がとても大きいです。人間は生まれながらに「短距離走向き」「持久走向き」に分かれます。筋肉の質によって決まるそれは、生涯変わることがありません。陸上の競技選手に、短距離も長距離も両方こなす選手がいないのはそのためです。

だから、大切なのは順位ではないのです。ライバルは、昨日の自分。自分の記録を少しでも縮め、成長を実感し、体力と自己肯定感、克己心を伸ばすことが大切です。最近、子供たちと話すと、「ライバルは、昨日の自分」が浸透してきていて、「記録が縮まったー」と喜びの気持ちを伝えてくれる子が多くなっているのはうれしい限りです。

依然として順位を気にする子も多いです。それがやりがいになるのなら、否定にはあたりません。自分の目標をもち、それに向かって力強く練習に打ち込み、本番で力の限り走りぬくこと。それが一番大切だと思います。

引き続き、お子さんの健康管理とLEBERの入力にご協力くださるようお願いいたします。

今日もいろいろありました 県民の日の前日

週末から、急に寒くなりました。いよいよ、冬の足音が近付いています。

朝の時間、2年生が読み聞かせ「パネルシアター」を行いました。読み聞かせボランティアの皆様はとてもお上手。みんな姿勢よく聴いています。

しっとりと情感あふれる読み聞かせに、子供たちから拍手喝采が起きました。「ありがとうございました!」

子供たちがまた本を読みたくなったようです。ボランティアの皆様、ありがとうございました。

11月28日(火)の持久走記録会に向けて、業間休みの時間にも練習を始めています。今日は、1・3・5年生が走りました。各自、目標に向かって一生懸命でした。

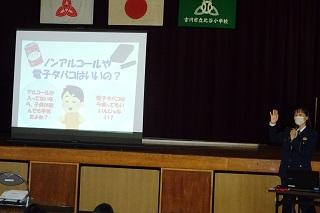

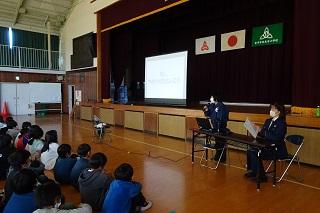

5校時、6年生が体育館で埼玉県警の非行防止指導班「あおぞら」の皆様をお招きして薬物乱用防止教室を行いました。現職の警察官ならではの、説得力のあるお話をたくさんしていただきました。

「ノンアルコールビールや電子タバコは、大人のための製品であって、子供が使ってよいものではありませんよ。」

「お酒・たばこは薬物の入り口です。未成年のときからお酒・たばこに手を出した人は、薬物乱用に移行しやすいんです。」

「覚せい剤と大麻、どちらの使用が多いと思いますか。そう、今は覚せい剤です。でも、大麻の使用がものすごい勢いで拡大しているんです。原因はインターネットの普及です。インターネットを使うと、大麻を手に入れやすいんです。でも、覚せい剤も大麻も、たとえ使わなくてももっているだけで犯罪になります。そして、最近はオンラインゲームが入り口になることも多い。気を付けてください。」

「はっきり断る。強い意志をもって断る。これが大切です。」

どれも、とてもためになるご指導でした。某有名大学運動部の事件に象徴されるように、若者の間でインターネットを使った薬物の入手が広がっているとのことです。学校と家庭、地域が協力して子供たちを守ることが大切です。改めて、「何があっても、薬物には絶対に手を出してはいけない」ということを、機会を捉えてお子さんにお話しいただければ幸いです。

「あおぞら」の皆様、本日は大変ありがとうございました。

小野先生に食育指導の授業をしていただきました

11月も中旬に差し掛かると、さすがに日中の暑さも一息つき、ようやく「秋が深まったかな?」という実感がもてるようになります。

栄養士の小野先生をお迎えして、6年生が食育の授業を行いました。

「それでは、今日の授業では一食の献立を考えてもらいます。皆さん、五大栄養素はわかりますか?」

「はい!」「「炭水化物」「たんぱく 質 」「 脂質 」「ビタミン」「 無機質 」です。」

「はい正解。さすが6年生、完璧です。そして、メニューづくりには、その先にも課題があるんです。」

「その一つが、季節感です。献立づくりでは、季節感を意識するといいですね。例えば今年は昨年よりはサンマが安くなりました。その付け合わせに、スイカはどうでしょう。」

「えー。」「ちぐはぐです。」「秋と夏がごっちゃ混ぜ。」「柿とかがいーです。」

「そうですね。それが季節感の演出で、メニューを考える上で大切にしたいことです。」

子供たちは、うんうんとうなずきながらお話を聴いています。

「それに加え、色合いも大切です。例えば主食がごはん、汁物はお味噌汁。主菜がサバの味噌煮、副菜がほうれん草のゴマみそ和え。このメニューの問題はどこでしょう。」

「みそ味ばっかり(笑)。」「色合いがほとんど茶色!」

「その通りです。おみその味付けばっかりで、色も同じ。これでは、せっかくの食卓が楽しくありません。色合いなども、メニューづくりに取り入れるといいですね。」

「それでは、これまでの学習を生かして、夕食のメニューをつくってみましょう。例えばねえ、ご家庭の会話でこんなことがあります。今日の夕食、何にしようかしら・・・、と思って家族に聞きます。すると「なんでもいいよ。」という答えが返ってくることがあるけれど、ちょっと困りますね。まず、和・洋・中のどれかに決めるといいでしょう。さあメニューをつくってみましょう。わからない人は、質問してね。」

早速子供たちはメニューづくりに取り掛かります。

「えーっと、主食はやっぱりご飯だよねえ。」

「鳥からって、和食?洋食?」

「ちょっと見せて・・・。なにこれ、主菜がオムレツで副菜が豚バラ巻き、汁物が豚汁?肉ばっかじゃん!」

「あーそっかー(汗)。」

子供たちは実に楽しそうにメニューを考えていきます。

「さあ、みんな一生懸命考えてくれました。夕食の献立、つくってみてどうでした?」

「大変でしたー。」「考えること多くて。」

「そうですね。私たちも、苦労しながら給食のメニューを考えています。これからもおいしく食べてくれるとうれしいです。みなさんが考えたメニューは、給食の献立づくりの参考にさせていただきます。ひょっとして、皆さん考案のメニューが、採用されるかもしれませんよ(笑)。」

「あ、じゃこれ採用してくださーい!」

とても楽しい1時間の学習になりました。

北谷小は今年度、総合的な学習の時間に積極的に食育を行っています。南中学区で、共通したテーマです。今日、6年生が楽しく食育学習を行ったことは、子供たちの実生活に役立つだけではなく、小中一貫教育のプラスにもなるでしょう。

食は生活、健康の基本。これからも、バランスのよい食事を意識してほしいと思います。小野先生、楽しい授業をありがとうございました。

市内音楽会に出場しました

天気予報は、次第に秋が深まってくるといいますが、日中の日当たりの強さからは、まだ夏を感じてしまいます。

本日、中央公民館で市内音楽会が4年ぶりに開催されました。北谷小からは、5年1組が代表として出場しました。市内8の小学校から代表が参加し、練習の成果を披露しました。

いよいよ、北谷小の出番となりました。緊張した面持ちで舞台に上がった子供たち。さあ、発表の開始です。

始めは緊張していてもすぐにペースをつかみ、堂々と歌う姿には感心させられることしきり。子供たちは如何なく練習の成果を発揮して。会場に美しく合唱の声が響き渡りました。ピアノ伴奏も緊張に負けず、素晴らしい演奏を披露していました。

「世界が一つになるまで」を最高の出来で歌い終わり、みんな勢いとリズムに乗ってきました。さあ、二曲目の「風になりたい」です。元気に、さわやかに歌い上げました。曲は最高潮からフィナーレへと美しく続き、会場から大きな拍手をいただきながら、最高の発表を終えることができました。

すべての学校の発表が終わり、リラックスした表情で、記念写真を撮りました。ピース!みんな、本当によくがんばりました!

帰り道、子供たちから「楽しかったです。」という声を聞きました。なんと素晴らしい感想でしょう。力を出し切り、仲間と心を一つにして最高の発表ができなければ、こうした声を聞くことはできません。子供たちにとっても、最高の発表となったことが伝わってきました。

もう一つ、北谷小の子供たちに力を与えたのは、他校の発表でした。どの学校も練習時間の不足する中、精いっぱいがんばり、美しいハーモニーや力強い歌声を聴かせてくれました。「よし、自分たちも負けずにがんばろう!」そうした思いもモチベーションになったと思います。子供たちは、互いに学び合うことの素晴らしさも実感できたことでしょう。

今回の音楽会では、オンラインで校内に発表し、11月4日には保護者の皆様に練習の成果を聴いていただきました。そうした経験を積み、子供たちは自信をもって今日という日を迎えることができました。「行事は人を育てる」の言葉のとおり、教科書を読むだけでは学べないたくさんの大切なものを、この音楽会の取り組みを通して学ぶことができたと思います。

さらにうれしいのは、今日は学級全員が参加できたことです。保護者の皆様に、子供たちの健康管理の面で多大なご協力をいただいたと思います。ありがとうございました。

この経験を胸に、5年生はまた明日から、学校の教育活動一つ一つを通して、成長していきます。

高学年 持久走試走 低学年 デジタルシチズンシップ

昨日よりは気温が下がるという予報でしたが、日中はとても暖かくなりました。1時間目、高学年が持久走記録会の本番と同じコースで試走を行いました。力の限り走り、やりきった表情でゴールした子がとても多かく、立派でした。

保護者の皆様にLEBERの入力にご協力いただいたおかげで、運営がスムーズでした。大変ありがとうございました。今週から休み時間等にも練習を行います。引き続き、お子さんの健康観察とLEBER入力にご協力をお願いします。

また、吉川市特任教育支援員 大西 久雄先生をお招きしてICT利活用の基礎・基本を学ぶ「デジタル・シチズンシップ教育」を行いました。今回は低学年が対象です。

1・2年生にも理解できるよう、「SNS」「アカウント」等の言葉を極力避け、わかりやすい授業を展開された大西先生。「インターネットに一度出た情報はね、消せないんだよ。難しい言葉で、「記録性」というんです。」

「一度、自分の写真をインターネット上で見せてしまうと、たとえ消しても、コピーをとられてそれがいろいろな人にわたってしまう。インターネットは便利だけれど、そういう怖さがあるんだね。」

また、2年生には一歩進めて、「じゃあ、このショート動画をみてごらん。」と投げかけました。

動画には、ネットを使った近未来の生活が映し出されました。オンライン診療を受けたり、IOT(もののインターネット)で、帰宅すると冷蔵庫がしゃべって、おすすめレシピを教えてくれたりと、子供たちも興味津々で画面をみていました。

大西先生は、「すごい、と思うだけではなく、どんな心配なことがあるかも書いてごらん。」と投げかけ、子供たちに不安なことも意見として書かせ、発表させていました。子供たちは様々な考えを書き、ネットを活用した生活の光と影について考えていました。

その様子は、吉川市教育委員会 戸張教育長さんもご覧になっていました。

いつもお伝えしていることですが、大西先生のご主張は常に一貫しています。「生成AI」等、新しいテクノロジーが出るたびに、その危険性ばかりに注目し、「不安だから使いたくない」と、生活から遠ざけていては「Society5.0」と呼ばれる高度に発達したネット社会のよき構成者になれない。常にICTの光と影を知ることで、上手に活用し、生活を豊かにすることが大切なんだよ。いつもそのようなメッセージを子供たちに教えてくださいます。

大西先生のご尽力のおかげで、低学年の児童にも、これから学ぶICTの基礎・基本部分を築けてきていると思います。今日も貴重な授業をありがとうございました。

今週より持久走練習が本格化します 健康チェックをお願いします

朝は雨が降りしきったのに、妙に気温が高く、午後からも気温が上昇し、またもや夏日になったようです。

11月4日(土)の学校公開では、多くの保護者の皆様にご来校いただき、誠にありがとうございました。その際、持久走記録会のLEBER入力についてお願いの文書を配信しました。今週から、持久走記録会の練習が本格化します。万が一の事故を防ぐために、LEBERの「持久走練習/大会に参加します 参加しません」の項目に、毎日チェックをお願いします。

今日も、気温が上昇した運動場(校庭)で、4年生が練習に打ち込んでいました。お互いに励まし合いながら走る姿がとてもさわやかでした。空いっぱいに広がったうろこ雲も、子供たちを応援しているかのようでした。

持久走は、「自分との闘い」になります。練習時の記録を、1秒でも2秒でも上回れば、それは素晴らしい成長です。順位に価値を置く子もいることと思います。でも、大切なのは「昨日の自分を乗り越える」こと。苦しみを乗り越え、自分の成長を実感してほしいと思います。

そのために、子供たちの健康状態の把握と、毎日のLEBERへの入力をお願いします。

11月4日(土)学校公開を行いました

11月4日(土)、学校公開を行いました。連休の中日にかかわらず、多くの保護者の皆様にご来校いただきました。その様子を一部お届けします。

子供たちの日常の授業の様子をみていただり、陶芸教室で一緒に作品づくりに携わっていただいたり。5年生は11月9日(土)の市内音楽会の成果発表を行いました。緊張していることを感じさせないぐらい、これまでの練習成果を十分発揮できた発表となりました。他の学年の児童も、保護者の方にがんばっているところをみていただいて、とてもうれしかったようです。いつもの1.5倍ましで授業に集中していました(笑)。

子供たちは、自分のいいところをおうちの人にみて、ほめてもらいたいのです。ご参観くださった方は、子供たちの学校でのがんばりをほめ、励ましていただきたいと思います。それが次へのやる気につながります。

ご多用中にも関わらず、ご来校くださり、誠にありがとうございました。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード