学校ブログ

令和5年度 教育活動に関する調査(保護者集計) ご協力ありがとうございました

2学期末、令和5年度の教育活動の成果と課題を明らかにして、令和6年度の学校運営の改善に資するために、保護者の皆様に「教育活動に関する調査」について、ご協力をいただきました。ご回答くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

「学校だより のびゆく北谷っ子 令和6年3月号」にその結果と次年度の課題等について掲載しました。ここに、すべての評価について記載したPDF文書を掲載します。保護者の皆様からは、多くの励ましのお声と、ご指摘をいただきました。保護者の皆様のご信頼のもと、子供たちが明るく楽しい環境の中いきいきと学べるよう、学校運営の改善に努めてまいります。

4年生点字体験

昨日から一転、冬の一日になりました。昨日はアイスが食べたいと思いましたが、今日は肉まんが食べたくなりました(笑)。

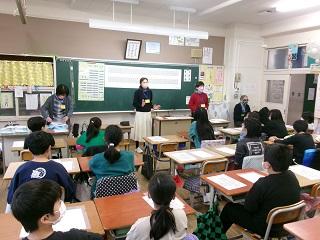

4年生が点字協会の方を講師にお招きして、点字体験を行いました。

「今日は点字を体験してみましょう。宜しくお願いします。」「お願いします。」

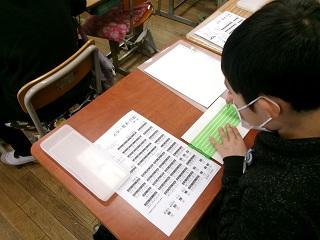

配られた点字グッズで、点字は六つの点から構成されることがわかります。子供たちは興味津々に取り組んでいました。

「さあ、点字の仕組みがわかったところで、自分の名前を書いてみましょう。」

みんな一生懸命取り組んでいます。

点字協会の皆様も、一人一人に声掛けして、点字の仕組みや書き方について丁寧に教えてくださいました。

点字は、実に身近な存在です。シャンプーの容器やジュースの入れ物などに、必ず入っています。それだけ、視覚障害の方がいらしゃるということでしょう。子供たちがその意味を知って、目の不自由な方のお立場に理解を示すことは、子供たちの生きる力や思いやりの心を育てる上でとても価値ある取り組みだと思います。

点字協会の皆様も、お帰りになるとき「子供たちと触れ合えて楽しかった」とおっしゃってくださいました。ご来校大変ありがとうございました。

5年生の4年生に向けたプレゼンと、昼休み長縄練習

4月なみの陽気になる、と予報でいっていたので本当?と思っていたらほんとに4月並みの陽気になりました。でも明日はまた冬に逆戻りとのこと。三寒四温どころか、ジェットコースターですね。子供たちの体調が心配です。

5年生は、先日、授業参観で「北谷小の誇り高きリーダーになるために」というテーマで、1年間の活動について発表を行いました。今日、その内容を4年生向けにアレンジして、総合的な学習の時間に発表しました。5年生ではどんな活動を行うのか、林間学校ではどんなことを学ぶのか、高学年の心構えとは。しっかりした口調で語る5年生の話を真剣に聞く4年生たち。頼もしさを感じました。

国語や総合的な学習では、このように「相手を想定した発信」がとても大切です。自分たちが伝えたいことを、どのように表したら相手に伝わるか。そこの過程で生まれる試行錯誤が、子供たちの思考力を深めていきます。5年生、見事な発表で素晴らしかったです。4年生もとても立派な態度で聴くことができました。

昼休みは、全校で長縄練習に取り組みました。3月に入ったら、長縄記録会を行います。今日は、そのための1回目の全校での練習です。

今回、記録した1分間で跳べた回数を、2回目の練習で上回ることが課題となります。自分たちのチームの記録を、どこかのチームと比べる必要はありません。ライバルは昨日の自分自身であり、乗り越えるべきは自分たちの心です。そのために大切なものがチームワークです。

長縄跳びは、子供たちが大好きな素晴らしい運動です。そしてそこから学ぶこともとても多い。コロナが5類に移行し、こうした学習を全校で行えることには素晴らしい教育的価値があります。子供たちのいきいきとした学びのために、応援していきます!

楽しく学ぶために大切な部分

先週は本当にポカポカ陽気でしたが、今週は天候が崩れ、雨模様の日が続くようです。それにしても、風がなまあったかいですね。

5年生が体育館で、跳び箱の授業を行っていました。担任が、跳び方やルールを説明しました。子供たちはそれを姿勢を保ってしっかり聴いていました。「やり方はわかりましたか。」「はい!」「何か質問はありますか?」「いいえ!」「では、活動を始めましょう。」

その声のもと、子供たちは規律を守って、練習に取り組みました。

跳び箱のように、常にけがの危険が伴う学習においては、安全のためのルールをしっかり守ることが必要です。それがよくできていました。

一方、1年生の教室では昔遊びのおはじきが行われていました。そりゃ、もう楽しそうだったこと。教室からきゃあきゃあと歓声が飛び交っていました。「おはじきとれたー!」満開の笑顔で、とったおはじきをみせてくれました。そのうれしそうなこと。

この遊びも、ルールがあり、その上に成立しています。全員がそれを守ることで、遊ぶことができます。生活科の昔遊びは、古きよき時代から連綿と受け継がれてきた伝統的な遊びを子供たちに楽しんでもらい、日本の伝統を理解するのと同時に、集団遊びのルールやマナーを学ばせるよい機会となります。

オンラインが日常化してきています。子供たちの遊びも、大きく変わったと思います。携帯ゲームの主役は、もはやオンライン対戦です。ところがオンラインゲームでトラブルは、各地で後を絶たないという報告を聞きます。相手の顔がみえない、だれがプレイしているのかわからないという匿名性が、モラルやマナー意識の低下につながっていると分析されます。

学校は、子供たちがはじめて体験する小さな社会です。そこで多くを学ぶことで、将来社会に出る素地、自立のための基礎・基本が育っていきます。昔から行われてきた何気ない外遊びや集団遊び。それこそ、子供たちの成長に欠かせないものなのでしょう。

コロナ禍以降、次のような意見をSNS上で散見します。「子供たちを学校に行かせる必要があるのか。社会的なインフラが確立しているので、授業はオンラインで十分ではないか。」 私は、学校での学びの価値を理解していない、浅はかな考えだと思います。

授業参観二日目 成長した子供たちの頼もしさ

昨日の暖かさが一転して、昨夜から冬の嵐が吹き荒れました。授業参観が心配されましたが、午後には暖かくなり日と安心。授業参観の二日目を行うことができました。

昨日、実施できなかった5年2組も本日、無事に発表ができました。それぞれ、とてもしっかりした態度で発表ができました。おうちの人の前で、成長した姿を見せることができましたね。

1年生は1年間でできるようになったことを、和やかな雰囲気の前で発表できました。笑い声があふれる楽しい発表になりました。

4年生は、昨日にもまして、立派な態度で発表ができました。おうちの人も喜んでくださったでしょう。

「柿山伏」の朗読劇で、表現に磨きをかけた6年生。「興味をもった職業の発表」も、劇仕込みでみていて楽しかったです。

すべての学年を掲載できず申し訳ありません。でも、どの学級でも子供たちはこの一年間で成長した姿を保護者の方にお見せすることができたと思います。おうちで、「今日は立派だったよ!」「よく、緊張に負けないでちゃんと発表できたね!」等の声を掛けてあげてください。そうすれば、苦労が報われて子供は「また次もがんばろう!」という学習の好循環ができます。そうした大人の称賛が、子供の学習意欲や主体的な態度をはぐくんでいきます。子供は、本当に頼もしい存在です。

授業参観はそうした教育的価値がとても大きい。コロナが5類に移行してよかったと思います。

お忙しい中、子供たちががんばる姿を応援にきてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

授業参観1日目 ご来校ありがとうございました

気象庁によれば、今日の午後からのやや強く、暖かい風が春一番となったそうです。そんな中、授業参観一日目を行いました。

1年1組は音楽。メロディー作成ソフトを、保護者の方と一緒に楽しみました。ご協力ありがとうございました。

1年2組は、学習発表会。緊張しながらも、1年生でできるようになったなわとびをがんばって発表しました!

2年1組は「わたし大好き みんな大好き発表会」。自分が成長したこと、よくがんばれたことを発表し、拍手を受け、とてもうれしそうでした。

3年1組は、「北谷小のよいところ発表会」。6年生がみんなをリードして楽しく遊ばせてくれるかがやきタイムのよいところを、しっかりした口調で発表できたのが素晴らしかったです。

3年2組は、給食のよいところを発表してくれました。とても和やかな雰囲気の中、笑いに包まれた発表となりました。

4年生は「調べて話そう 生活調査隊」。どの学級の児童も、テーマに沿って調べたことをしっかりした姿勢で発表していたことがとてもよかったです。

5年1組は、「北谷小の誇り高きリーダーを目指して」の発表会。1年間の努力と思い出、次年度への思いをスライドに載せてしっかりと発表していました。

6年生は自分の興味ある職業の調べ学習の成果を体育館で発表しました。声優や漫画家、ユーチューバーなど小学生に人気の職業だけでなく、それぞれの興味に基づいた職業を丁寧に調べたことがとてもよかったです。

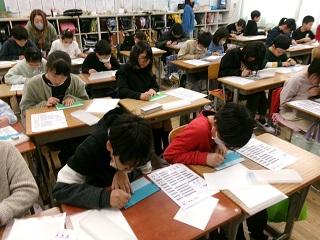

少人数学級では、国語のカルタづくりに取り組みました。今年度学校全体で取り組んでいる食育をテーマに、食べ物カルタをつくりました。みんな、一生懸命取り組んでいたのがとてもよかったです。

今日の授業参観では、子供たちの1年間の成長した姿をお見せしました。子供たちも、保護者の方がきてくださことを受けて、緊張しながらも立派な発表ができたことが、どの学級の児童も素晴らしかったと思います。

子供たちの姿をご覧にいらしてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

3年生 クラブ見学

朝、車の外気温計をみると数値は0度を示していました。でも日中の気温は18度近くになり、春そのものの陽気でした。そんな暖かさの中の6校時、3年生がクラブ見学を行いました。今日は、外クラブが見学の対象です。

バトンクラブの様子です。先輩たちが、3年生一人一人に丁寧に教えたり、練習した技を教えたり。3年生はとてもうれしそうでした。先輩たちも、やりがいをもって張り切って教えていたところがほほえましかったです。

フィールドスポーツクラブは、ドッジボール体験です。高学年と一緒に参加者は大ハッスル!

サッカークラブでも、3年生は高学年と一緒にゲームを楽しんでいました。なんとゴールも入って、大満足!!

みんなとっても楽しそうでした。それは、大歓迎してくれた高学年の優しい態度があったからです。春の陽気に負けないぐらいのぽっかぽかのクラブ見学になりました。

異学年交流は、学校が提供する貴重な機会です。それぞれ、高学年としての自覚、そして低学年は高学年の姿勢を見習ってそのバトンを受け継いでくれます。学校が子供たちに提供するのは、学力だけではありません。豊かな人間性、コミュニケーション能力はこうした中で育っていきます。

3年生は今日の体験をもとに、次年度入りたいクラブを考えていました。来年からのクラブ活動が楽しみですね。3年生を優しく迎えてくれた高学年のみんな、どうもありがとう!

学校運営協議会 6年生サッカー研究授業

ここのところ、非常に多忙な日々が続き、ホームページの更新が滞っておりました。大変申し訳ございませんでした。更新を、再開いたします。

本日、第2回学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会とは、地域の代表の方や南中学校、吉川小学校の校長先生、吉川幼稚園の園長先生など教育関係機関の先生方をお招きし、1年間の学校の経営方針と教育活動への取り組み、成果と課題をご報告し、ご意見やご指導をいただくことで、次年度の学校運営の向上に資するものです。

委員の皆様からは、次のようなご意見をいただきました。

「先生方が児童の興味・関心を大切にしながら授業を進めていることがわかり、感心した。」

「無言清掃に取り組んでいるというが、清掃しながらの会話は有効ではないか。」

「登校指導をしていると、あいさつができない子がいる。あいさつ運動推進を継続してほしい。」

地域の方ならではの視点で、様々なご指摘をいただきました。特に、学校アンケートでも児童のあいさつ・言葉遣いについては指摘をいただいているところです。学校運営協議員、そして保護者の皆様のご意見を生かしながら次年度の改善点につなげていきたいと考えます。運営協議員の皆様、大変ありがとうございました。

6時間目は、6年生が体育の研究授業を行いました。取り組んだ種目は、サッカーです。

コート全面を使ったサッカーを敢えて避け、男女分け隔てなく楽しめるラインサッカーにしたことが大きな効果を生みました。

子供たちは1時間、実に楽しそうにいきいきと練習やゲームに取り組みました。また、感心したのはキャプテンが育っていることです。ゲームの前に行う作戦タイムで、きちんとチームの特性を考え、メンバーに作戦を伝えていました。これがとても大切な要素です。ただ、何も考えず力任せでボールを蹴っても、上達はしません。大切なことは、作戦を考えて実行すること。これがよく守られた授業でした。

コロナの影響や、生活環境の変化により、子供たちの運動時間が減少しています。だからこそ、学校が体を動かすことの楽しさを子供たちに存分に味わわせる必要があります。その目的がよく達成された授業でした。子供たちの楽しそうな表情が、本当に素晴らしかったです!6年生よくがんばりました!

2月6日(火)朝の登校時刻変更のお知らせ

いつも大変お世話になります。本日の日中に、「6日(火)の登校時刻はいつもと変更ありません」とメッセージ配信でお知らせいたしました。しかしその後、大雪のため道路の積雪が心配な状況となりました。

つきましては、児童の安全な登校のため、北谷小では明日6日(火)の登校時刻を2時間遅らせ、授業を3校時から行います。

通学班の集合場所に、いつもの時刻に2時間を足した時刻に集合し、午前10時から10時10分の間をめどに、通学班で登校するようお願いいたします。

遅い時間、急な変更で申し訳ございません。ご理解とご協力をお願いいたします。

5年生 社会科見学に行ってきました

寒の戻り、というのでしょうか。寒い一日になりました。でも北谷小5年生にとっては、待ち望んだ日でした。

5年生が社会科見学に行ってきました。行先は明治なるほどファクトリーとつくばエキスポセンターです。道路状況もよく、時間通りに到着。さっそく明治なるほどファクトリーでの見学が始まりました。

ここは、明治の乳製品のヨーグルト生産を担っている向上となります。ビジターセンターでは牛が迎えてくれました。

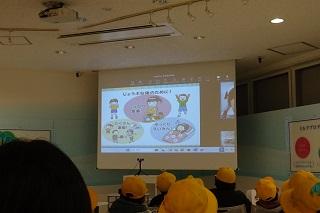

驚いたのは、オンラインで管理栄養士の方が講話をしてくだったことです。こうしたファクトリーは関東にも数か所あるとのことで、こうすることでその会場に訪れた子供たちにもお話がいただけますね。

ヨーグルトのお話に終始することなく、しっかり食育の観点から子供たちにご指導をいただきました。特に、睡眠時間は大切!とのことでした。本当にその通りですね(笑)。

ヨーグルトはカルシウム、たんぱく質が豊富にとれる理想的な栄養食品です。おなかにも優しいので、牛乳が苦手なお子さんにも適しているとのこと。うーん、改めてヨーグルトのすごさを見直しました!

そしてこちらは、かの「明治ブルガリアヨーグルト」を生産している工場です。子供たちも感心することしきりでした。

記念撮影をパチリ!明治なるほどファクトリーの皆様、大変お世話になりました!お土産もたくさんいただいて、子供たちも大満足でした。

次に到着したのはつくばエキスポセンターです。85年に行われた「つくば万博」の会場でもあります。懐かしい、「コスモ星丸」!私校長も、大学生のとき行きました!うわ、歳がばれますね(笑)。

お弁当もとてもおいしくいただきました。子供たちのお弁当、みんなとてもおいしそうで保護者の皆様の真心と愛情が伝わってきました。

展示物はとても豊富でした。話題の月着陸実証機「slim」も展示してありました。素晴らしかったです!

そのあとのプラネタリウム見学も、圧巻でした!みんな大満足の一日でした!

コロナ禍以降、各企業はこうした学校向けの見学受付を縮小する傾向にあります。そうした事情もあり、本来なら2学期に行う予定だった社会科見学がやむを得ず3学期に伸びた、という実情もありました。また、大変残念ながら病欠等の理由で参加できないお子さんもいました。

それでも、子供たちは林間学校で学んだモラル・マナーを生かして、終始礼儀正しく、時間を守っての参加ができたことは素晴らしかったと思います。

5年生の思い出に、また1枚すてきなページが加わりました。本日、お世話になったスタッフの皆様、子供たちの準備や健康管理にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました!

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード