学校ブログ

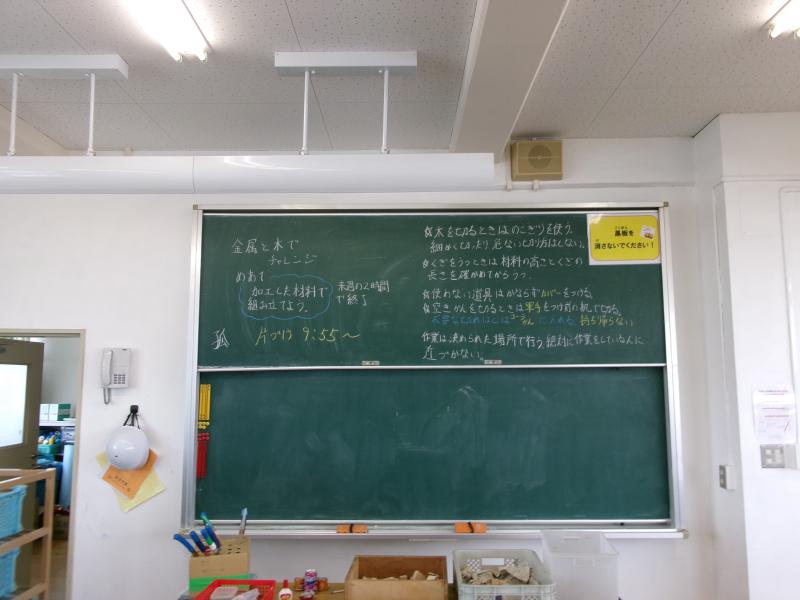

6年生図工

6年生図工

6年生が図工の学習をしていました。「金属と木でチャレンジ」という題材で、文字通り、木材と金属の材料を

使ってオブジェを作ります。木材や金属を切ったり、つなげたりして、それぞれがイメージしたものを形にして

いました。

新体力テスト 少人数学級

新体力テスト 少人数学級

今日は、少人数学級の子供たちが校庭で根志体力テストに取り組みました。

全力で走っていました。

3・4年生の新体力テスト

3・4年生の新体力テスト

今日は、1・2時間目に3年生が、3・4時間目に4年生が校庭で新体力テストに取り組みま

した。50m走とボール投げです。全力で取り組んでしました。

研究授業

研究授業

今日は、教育実習生の研究授業がありました。3時間目は5年生のクラスで算数のわり算の学習でした。300÷

2.5と立式してよいわけを考え、ノートに書きました。4時間目は、6年生の体育、鉄棒運動でした。暑い中の

授業となりましたが、自分の取り組むべき技の練習をしていました。友達のアドバイスをもらい、ともに学習を進

めていました。

1年生の新体力テスト

1年生の新体力テスト

今日は、1年生が校庭で新体力テストに取り組みました。初めての体力テストです。50m走とボール投げに

挑戦しました。6年生のお兄さんお姉さんが一人ずつ、ボール投げの相手をしてくれたり、記録を書いたりし

てくれました。6年生のみなさん、ありがとうございました。1年生のみなさん、がんばりましたね。

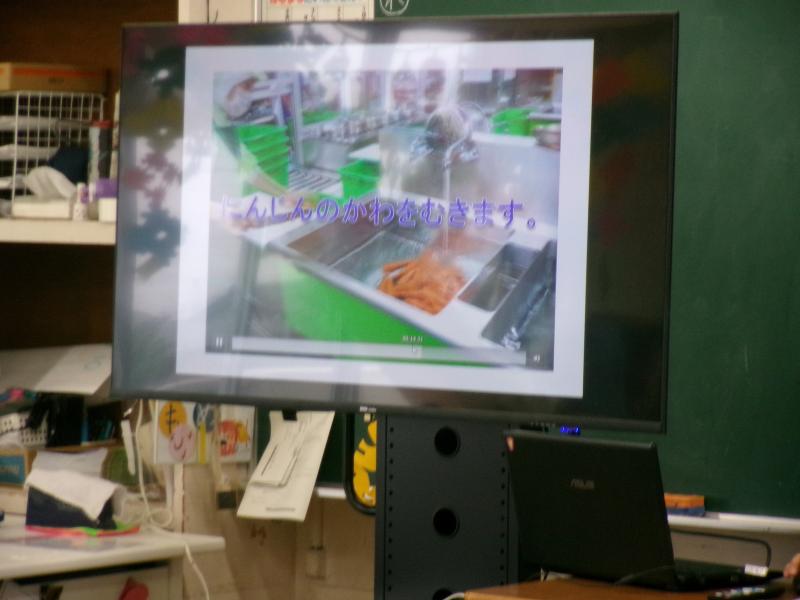

給食センターの先生方のお話

給食センターの先生方のお話

今日は、給食センターの方々が1年生の教室に来てくれました。給食ができるまでをお話してくれました。調理員

さんのエプロンの色が違うのは仕事内容に関係していることがわかったり、給食センターで使っている大きなしゃ

もじやおたまを見せてもらったりしました。おいしく食べている給食について、さらに興味がもてたようです。

園児の来校

園児の来校

今日は、吉川幼稚園の年長さんが来校しました。行きは、幼稚園から北谷小まで歩いてきたそうです。元気なあいさ

つがありました。また、お花をいただきました。園でなわとびをがんばっている子がていて、そのなわとびを披露し

てくれました。みんなで図書室に行き、図書室の本のお話を聞きました。みんなが北谷小に来るわけではないです

が、どの子も小学校に入ることを楽しみにしていました。また、来てくださいね。

新体力テスト

新体力テスト

北谷小では今日から新体力テストが始まりました。今日は、1・2時間目に6年生が、5時間目に5年生が行いま

した。昨年度の自分の記録を抜けるようにがんばっていました。

児童引き渡し訓練

児童引き渡し訓練

今日は、避難訓練と引き渡し訓練がありました。児童は、地震発生の放送を聞いて、机の下に

入る第一次動作を行いました。その後、保護者の皆様にご来校いただき、引き渡し訓練を行い

ました。今回は、各教室での引き渡しとなりました。保護者の皆様には、ご多用のところ、そ

して、足元の悪いところ、ご来校いただき、訓練にご協力いただきまして感謝申し上げます。

ありがとうございました。

、

学区探検

学区探検

今日は、3年生が学区探検を行いました。総合的な学習の時間に作る地域安全マップのための取材です。各班に分

かれて、自分の通学路コースを中心に注意しなければいけないところを見つけ、メモしたり、写真を撮ったりしま

した。どの班も協力して活動できました。保護者の方が、見守りボランティアとして、同行してくださいました。

おかげさまで子供たちは安全に学習できました。ありがとうございました。

プール清掃

プール清掃

今日はプール清掃がありました。5年生と6年生が学校を代表してプールを掃除してくれました。プールの中はきれい

になりました。放課後には、職員でプールサイドを中心に清掃しました。

心肺蘇生法研修

心肺蘇生法研修

今日の放課後は、教員の研修でした。吉川消防署南分署の方々を講師に招き、心肺蘇生法を学びました。教員ひと

り一人も実際に心肺蘇生の訓練を行い、署員の方々からご指導いただきました。

通学班会議

通学班会議

今日は昼の時間に通学班会議がありました。各教室に集まって、朝の登校の時の時間の確認や困りごとはない

かなど話しました。新しい班になって二か月が経ちます。上級生には上級生なりの悩みや言いたいことがあり、

下級生には下級生なりの言いたいことがあります。もちろん、うまくいっている班もたくさんあります。お互

いに協力して、安全に登校してほしいです。

6年家庭科

6年家庭科

今日は、6年生が家庭科室で調理をしていました。野菜炒めを作っていました。野菜などを切ることを班員で分担し

て全員が経験しました。にんじんを切ることに少し苦戦していました。もちろん、初めての子もいるでしょうし、何

事も経験ですね。黒板に書かれていたように、ふざけることなく、そして、みんなで協力していたことに、改めて6

年生のすばらしさを感じました。できあがった野菜炒めは試食させてもらいました。おいしくできていました。

4年生理科

4年生理科

今日は、4年生が理科室で学習していました。「空気と水」という単元で

とじこめられた水について学習していました。実験の時間に写真が間に合

わなかったのが残念ですが、子供たちは水の入った実験用の注射器のピス

トンを押して、その硬さを感じていました。そのあと、実験からわかった

ことをまとめていました。

田植えをしました

田植えをしました

今日は、5年生が田植えをしました。農協さんと場所を提供してくださった西山建設さんのお計らいで実現しまし

た。また、今日は、たくさんの方々が子供たちの田植えに関わってくださいました。子供たちは、裸足や靴下で泥

の感触を味わいました。泥の感触の感じ方は人それぞれですが、楽しかった子が多かったようです。とても暑い日

でしたが、植えているときは暑さを忘れて取り組んでいました。秋には、収穫も体験させていただけるようです。

本当にありがとうございました。

読み聞かせ

読み聞かせ

今日は、「おはなし日和」さんの読み聞かせがありました。2年生がお話を聞きました。

大型絵本を読んでいただき、絵も楽しみながらお話を聞けました。ありがとうございました。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日は、昼休みにかがやきタイムがありました。1年生から6年生までが混ざったグループでの活動です。

6年生は最上級生として、グループを引っ張ります。今日は、1回目で、各グループとも自己紹介をして、

教室でできる簡単なゲームをしました。これからのかがやきタイム、楽しく過ごしましょう。

学習する姿

学習する姿

3年生が道徳の授業をしていました。ちょうど、先生が判読をしていました。

子供たちは教科書を見て、先生の判読を聞いていました。その集中している

姿がすてきだったので写真におさめました。

あさがお

あさがお

1年生が種をまいたあさがおが双葉を出していました。これからがとても楽しみです。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード