学校より

PTA 校内清掃ボランティア ありがとうございます

コロナ感染拡大防止から、なかなか大人数の企画ができないところではありますが

3学期の校内清掃も 実施していただきました

今回は、子供たちの流しの掃除です

保護者の方々のご協力に感謝いたします

ありがとうございました

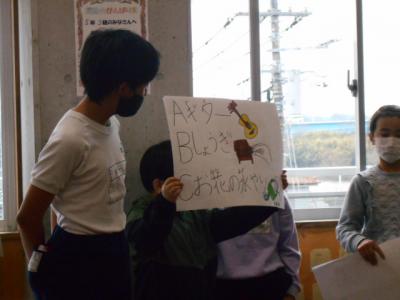

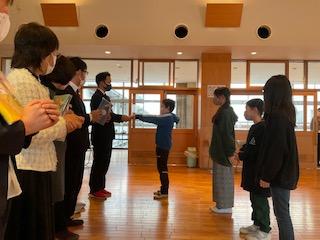

たてわり班でも ありがとう たてわりおわかれ会

6年生 ありがとう

たてわり班でもいっぱいお世話になりました

感染症対策で卒業生を送る会と合わせた形で、在校生から感謝の気持ちが伝わるよう

楽しい企画を考えました

クイズやプレゼントでもりあがりました

1年間の委員会活動 ありがとうございました

今日は、委員会紹介集会が、オンラインで行われました。

オンラインで、委員長さんから委員会で行っていたことや

活動の大切さ、委員会活動を続けてきて思ったことなどをはなしてもらいました。

どの委員会も、学校のため、みんなのために

よく考えた活動をしていたのだなあと改めて思いました。

5年生・6年生の皆さん ありがとうございました

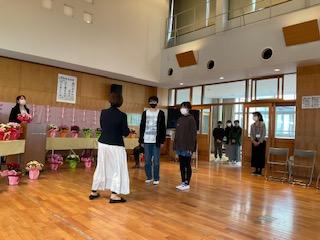

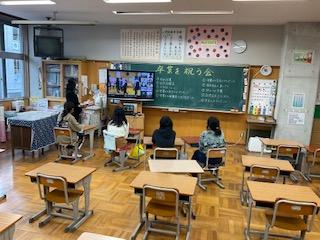

卒業を祝う会 実施 卒業おめでとう

3月1日保護者主催の卒業を祝う会が行われました。

もともと、6年生の児童・6年生の保護者・先生が一堂に会して卒業を祝う会を想定し、

ずいぶん前から準備をしていただきました。

2学期は、感染症が少し収まってきたところで、3月ならと考えていましたが、

オミクロン株の拡大で、吉川小学校でも学級閉鎖が相次ぎ、

多くの保護者をおよびしたり、子供たちがいつも以上に集まることを避けるよう話し合いました

結果、保護者の皆さんには涙を呑んでいただき、

子供たちと先生と、代表の保護者で「祝う会」を行いました。

それも、ネットワークを使ったオンラインで、密を避けながら行いました

代表の児童に来てもらって、記念品を渡し、

それを、全力で盛り上げ、

子供たちはその様子を教室で見ることとしました

子どもたち一人一人が目標と一緒に映した写真をスライドショーにして

みんなで見ました

先生たちへ子供たちからアルバムをプレゼントしたり

先生からみんなへお祝いの言葉を伝えたり

楽しい時間を過ごしました

スライドショーを入れたDVDは、あとでみんなにいただけるそうです

ぜひ、家族でゆっくり見てくださいね

卒業対策の保護者の方々

本当にありがとうございました

学校の遊具 きれいにしていただきました

吉小クラブの方々に、校庭の遊具のペンキ塗りをしていただきました。

大人数での作業は、まだできないので、

少数精鋭で行いました

暖かい日で、作業ははかどりました

来年度は、多くの人が集まって作業ができるとよいですね

いのちを守る 10のポイント

空気が乾燥し、県内でも大きな火事が起こっています。

まずは自分たちでできる、防火の取り組みをしましょう。

4つの習慣

1 寝たばこは絶対にしない、させない

2 ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

3 こんろを使うときは火のそばを離れない

4 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

1 ストーブやこんろは安全装置の付いたものを使う

2 火災警報器を定期的に点検し、10を目安に交換する

3 部屋を整理整頓する

4 消火器を準備し、使い方を確認する

5 避難経路や避難方法を確認しておく

6 地域の防災訓練には積極的に参加する

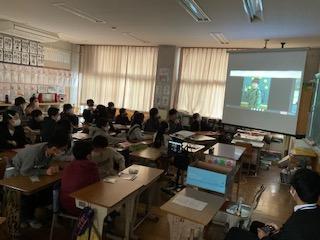

オンライン 表彰朝会

校長室と学級をつないで行う全校朝会は、各クラスとも慣れてきましたが、

今日は学級閉鎖もあったため、

閉鎖のクラスのみんなは、家からオンラインで集会に参加しました。

でも、閉鎖が早く解除されるといいですね

オンライン学習に 注意!

学びを止めない取り組みとして、学級閉鎖や家庭待機の児童とオンライン学習をしています。

タブレットを使っての学習は、いままでの、一人のプリント学習と違って、興味を持って取り組めるものですが、少し注意も必要です。

一つは時間です。オンライン学習は画面を注視することから、一日中行うことはしていません。

しかし、ドリル学習やインターネットを使った学習など自分でもタブレットを使う時間が増えることがあります。

そのときの、「姿勢」について注意してください。

頭の重さは体重の10%、前に傾いていると、重い頭を支えるため首と肩の筋肉をとても使うことになります。

これが長く続いてしまうと、頚椎の病気に発展してしまうことがあるそうです。

よい姿勢をとることと、首のストレッチなどで筋肉をほぐすことも試してみてください。

(これは大人のスマホを見る姿勢と同じだそうです)

家庭でも、健康に気を付けて、楽しいオンライン学習にしましょう。

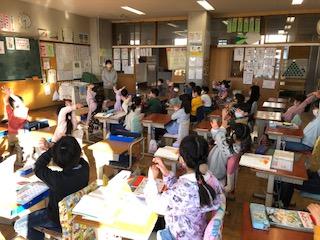

吉川の「なまず」を知ろう 3年生4年生

吉川の郷土料理 「なまず」はどんな風に料理してるんだろう

吉川のなまずは有名ですが、吉川の子供たちみんながよく知っているわけではありません。

そこで、吉川のすべての小学校でなまずの学習をしようということになりました。

昨年度はコロナの関係で実施できなかったので、

昨年する予定だった4年生と今年の勉強予定の3年生が一緒に学習しました。

たくさんの子供たちが集まってはよくないので、

教室の子供たち、廊下生きたナマズ、多目的室で福寿家さんのお話、そしてお店の厨房で実際の料理

そして自宅で学習している3・4年生も一緒に

たくさんの場所をオンラインでつないで学習しました。

実際に目の前でみているように、リアルタイムでつながって、

質問にも答えてもらいました。

福寿家さんありがとうございました。

校庭でげんきにたこあげ

1年生がじぶんでつくったたこを

校庭であげました

すこしかぜもありますが、校庭を全力で走って勢いをつけます

がんばって、はしれ はしれ

国語の時間に作文も書きました。

*************

「たのしいな たこあげ」 かいとう ゆ月

校ていで、みんなでたこあげをしました。

とばすときに、はやくはしると、たかくあがります。さいしょは、糸をみじかくして、たこがあがってから糸をながくするとじょうずにできました。

みんなでたこあげをしてたのしかったです。あと、たこがたかくあがってうれしかったです。

*************

「たこあげ たのしいな」 すず木 このは

生かつのじかんにみんなでたこあげをしました。

いきをはいてぜんりょくではしったら たかくとびました。

みんなでたこあげをして たのしかったです。

埼玉県の三偉人の一人 「荻野吟子」を知っていますか?

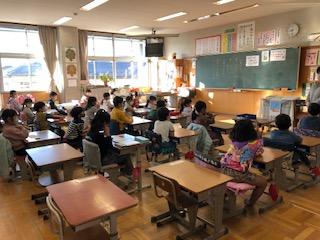

今朝の学習(2月9日)

感染拡大が心配され、お休みの人も多くなっています。

こんな状況も心配されていたので、全校でオンラインの準備をしてきました。

今朝の教室では、すでに、全員がタブレットを開いて、ドリルや学習準備をしているクラスが5クラスありました。

また、朝の会で健康観察と今日の学習を確認するため、お家でオンライン勉強をする子と教室がつながっているクラスが7クラスありました。

様々な形ではありますが、もてる環境を使って、子供たちの学習をつなげていくようにしていきます。

ご家庭でも、感染予防・拡大防止の取り組み、ありがとうございます。

学校でもさらに、消毒、抗菌、手洗いの励行など続けていきます。

放送による全校朝会

今日は校内放送で、全校朝会を行いました

吉川市でも、感染の状況が悪くなってきているので

1 手洗いをしっかりとしましょう

特に、給食前は念入りに

2 マスクをしっかりとしましょう

はなもしっかりおおいましょう

ゆるゆるのマスクはだめですよ

3 給食やはみがきのときにもおしゃべりはしません

自分もまもるし、ともだちもまもれます

生活目標は

「わすれものをなくそう」です

おうちでのもっていくもののかくにんや、れんらくちょうをじぶんでみることもたいせつです

クイズでみんなも楽しみました

全問せいかいしましたか?

オンライン練習 ありがとうございました

どのクラスも、一人一人のにこにこした顔が映って

先生とお話しできました

環境の具合でうまくいかなかった人は、明日先生に教えてください

学童にいた人は、教室のWIFIをつかうため、教室にきて練習をしました

「図書館を使った調べる学習コンクール」全国コンクール入選

令和3年12月24日 図書館を使った調べる学習コンクール 全国コンクール最終審査会にて

5年 冨田玲羽莉 さんが入選となりました。

作品名「プラスチックが海に与える影響とは?」

おめでとうございます

(全国の応募総数は10万点を超えているそうです)

感染不安によって欠席される場合

体調に問題がない場合は、学校に来ているときと同じように生活をしましょう。

オンラインを準備している人は、まず、朝の会に参加しましょう

その日の予定がわかります

学習の時間も学校に合わせましょう

オンラインで授業を受けるときの目安の時刻

ねまきのまま勉強に参加しません

テレビは消します

おやつを食べながら勉強に参加しません

オンラインをしないときにもしっかり勉強をします

職人登場!

本格的なせんべいやきに挑戦

一人一人が職人です。

せんべい工場見学

埼玉銘菓の草加煎餅の工場の見学です。

この後一人一枚ずつ焼く体験をします。

楽しみです。

お昼ご飯 広々公園で

風もそんなに強いわけではなく

お昼ご飯も,楽しく食べます。

菓子屋横丁到着 買い物も体験ですね

時間が早いためかとってもすいています

吉川小専用みたいです