学校ブログ

学校ブログ

走り高跳び

走り高跳び

今日の1時間目、6年生は校庭で体育をしていました。今日はさわやかな気候の1日で外で運動するにはとても

良かったです。6年生なので、用具の準備・片づけとも協力してできていて、素晴らしかったです。

読み聞かせ

読み聞かせ

今日の朝の活動は読み聞かせがありました。1年生は音楽室に集まり、学年で

お話を聞きました。はらぺこあおむしの大型絵本のお話を聞くときは、知って

いる子は歌を一緒に歌いました。おはなし日和のみなさま、ありがとうござい

ました。

宿泊体験教室3

宿泊体験教室3

2日目は、散歩、体操、そして、朝食のサンドウィッチ作りです。そのあと、校庭で前の夜つくったペットボト

ルロケットを飛ばしました。この2日間、うまくいったこと、うまくいかなかったことを体験し、いろいろなこ

と学べました。おやじ会の皆様、お手伝いいただいた方々、大変ありがとうございました。

宿泊体験教室2

宿泊体験教室2

夕食はカレー作りをしました。また、カレーのご飯はお湯で作れるアルファ米でした。おなかいっぱい食べられ

ました。そのあと、花火、肝試し、工作教室などして過ごしました。

宿泊体験教室

宿泊体験教室

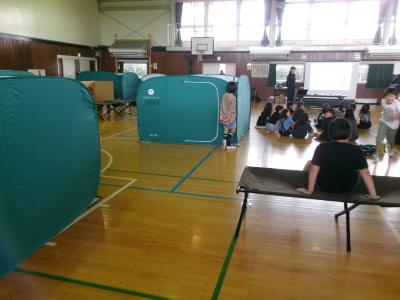

9月20日(土)21日(日)、おやじ会主催の宿泊体験教室がありました。4~6年生の44名が参加しました。

1日目は防災出前講座を受けたり、段ボールベッドの組み立てをしたりしました。ドラム缶風呂にも入りました。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

お知らせ

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード