学校ブログ

月曜日の朝 気持ちの切り替えを

久々に、雨の月曜日を迎えました。ただ思ったより涼しくなく、蒸し暑いことに変わりありませんでした。

申し訳なかったのは昼休み、外での遊びを許可できなかったことです。昨晩から降りしきる雨で、運動場は水を吸ったスポンジ状態で走ると転倒の危険性がありました。明日も最高気温は35度になるとのこと、子供たちのメンタル向上のためにも早く休み時間遊ばせてあげたいなあと願っています。

4年生が社会科で防災教育に取り組んでいました。防災の日、非常用持ち出し袋の中に何を入れたらいいか?子供たちは自分の知識を生かしながらよく考えていました。学級全体がよく集中していました。

3年生が図工で「にじんで広がる色の世界」に取り組んでいます。白いクレヨン・クレパスで画用紙に白い線を描き、その上から絵の具で彩色して様々な効果を演出し、表したい世界を表現する作品です。先生の説明を聞きながらも子供たちは「早くやりたーい!」という気持ちを全面に出して、「さあ、やろう!」という先生の声のもと、堰を切ったように作業に取り組んでいました。

月曜日というのは、気持ちの切り替えが重要となります。ましてや今日のように雨模様の空だと日照が十分ではなく、精神を安定させる脳ホルモン「セロトニン」が出にくくなります。そのために重要なのが、十分な睡眠と規則正しい生活習慣です。月曜日のリズムを整えることは、一週間を充実して過ごすために、とても大切になります。

よく寝ている子は、活動的です。朝食をしっかり食べてきた子は、目の輝きが違います。そのために大切なのは、早く寝かせることより、早く起きる時刻を決めると、朝食を食べるゆとりが生まれ、自然と夜寝るのも早くなるので効果的なようです。

学力・体力向上の基礎となるのは十分な睡眠時間と規則正しい生活リズムです。子供たちがすくすくと成長するために、ご家庭でのご理解とご協力をお願いいたします。

2学期最初の一週間終了 新学期のスタートよくがんばりました

本日も、熱中症警戒アラートが発令されました。午前10時の段階で校庭の気温が36度を上回っていたので、残念ながら今日も外遊びができませんでした。子供たちに申し訳ないと思います。天気予報によれば、来週は日本海側から秋雨前線が接近するので、いくらか気温が下がりそうです。そこに期待しています。

来週から、6年生の陸上練習も始まります。熱中症対策を十分行って、お子さんの安全確保に努めます。

金曜日の学習の様子です。3年生の算数、大きな位の数を勉強したので、都道府県の人口の読み取りに挑戦しました。「人口の数がわかるようになった!」と喜んでいた子もいました。何かができるようになる勉強。子供にとってうれしい瞬間だと思いました。

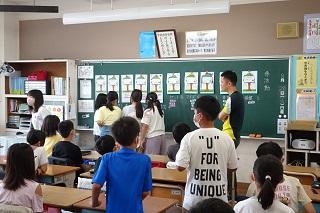

国語の「パンフレットを読もう」の学習。今の国語は、以前に比べてずっと実用的になっています。学んだことを生活に生かし、よりよく、豊かに生きることができるようになる。学習の大きな目的です。先生の説明をしっかり聞いていた4年生。がんばっています。

今週、発育測定を行いました。身長が伸びて喜ぶ子が多かったです。「寝る子は育つ」!毎日10時間を目標に十分睡眠時間をとって、これからも健康な体をつくってね。

先生の質問に元気よく手を挙げる1年生。なんと素晴らしい。とても頼もしいですね。学校でのリズムをとり戻し、明るく元気に学習に取り組んでいます。

音楽の授業で、先生の説明をしっかり聴く5年生。先生の話術も巧みですが、先生のほうを向いて集中して話を聴けること、学力向上の基本です。よくできています。

長く、いろいろなことがあった一週間でしたが、北谷小の子供たちは仲間と助け合いながら先生の指導を受けがんばっています。でも、今週最後までがんばって、疲れたことと思います。週末、いろいろな予定があるかもしれませんが、体を十分休めて、また月曜日元気に登校してきてください。みんな、おつかれさまでした!

徐々に軌道に乗ってきた2学期 規則正しい生活へのご協力をありがとうございます

日中の気温が体温越えの猛暑日が続きます。本日も熱中症警戒アラートが発令され、熱中症指数が上昇したので、子供達には申し訳なかったのですが、業間休み・昼休みの外遊び、教科体育の実施を見合わせました。

掃除の時間子供たちと一緒に掃除をしながら校内を回っていると、多くの苦情が舞い込みました(汗)。「校長先生ー、なんで外で遊べないんですかー?」「昼休みは外に出ていいんですかー?」「えー、なんで出ちゃいけないんですかー。」コールセンターの電話鳴りっぱなし状態に。子供たちの気持ちはとてもよくわかるので余計つらいものがあります。

それでも、常に最悪を想定しなくてはいけません。子供たちの命と安全を守ることと、自分の命を守る手立てを教えることは大人の責務です。9月もこの暑さがずっと続くとのこと、気を付けていきたいと思います。ご家庭でもご配意くださるようお願いします。

子供たちも生活リズムが整ってきて、学習も軌道に乗ってきました。いくつか、学級の様子を掲載します。

落ち着いた様子で先生の話に耳を傾ける子供たち。集中しています。

算数少人数指導のよさを生かして、落ち着く環境の中集中して取り組んでいます。

「パプリカ」のリズムに乗って、のりのりの音楽。楽しそう。

外国語の授業も盛り上がっています。

「軌道に乗る」というのは「習慣ができる」ことと同義です。毎日同じ時刻に起きて、朝食を食べて、ゆとりをもって学校に通うと、体のリズムが整って学習に集中しやすくなります。多くの子供たちは、それができているように見受けます。保護者の皆様のご協力に改めてお礼申し上げます。

規則正しい生活は、体の免疫力を高めます。今、気を付けるべき大きなことは、熱中症とコロナ感染です。どちらも、病気になりにくい強い体を保つことがとても大切です。

今週も残すところあと2日間。子供たちが元気に登校できるよう、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

新学期二日目 各教室の様子

今日もとても暑い日になりました。3時間授業は今日まで。学校生活のリズムを整えるにはちょうどよい日程だと感じます。一部、各教室の様子をお届けします。

6年生が図工室で合同ガイダンスを行っていました。6年生は来週から吉川市合同開催の市内陸上競技大会の練習に入ります。熱中症の予防に気を付けながら、限られた時間の中での練習となります。聞いている子供たちも姿勢も、真剣でした。

1年生がノートに平仮名の練習をしていました。先生の指示を聞き、パッと取り掛かって、「上手に書けた~」とノートを笑顔でみせてくれました。まだ小学校に入学して半年の1年生、徐々にペースができていると感じました。

4年生がクロームブックで夏休みの思い出をスライドにまとめ、それを共有して見合っていました。夏休みの思い出発表会、今しかできない1年に一度の取り組みです。

5年生は両クラスとも、二学期の係活動決めをしていました。

これは学校外ではあまり意識されていないのですが、係と当番は似て非なるものです。どちらも学級の仕事を責任をもって行うことは同じですが、「行うことが決まっている」と当番活動と違って、係活動は「活動の内容を自分たちで創意・工夫して実践する」のが特徴です。

2組の髙橋先生が子供たちに次のような指導をしていました。

「係活動は、自分が好きなことをやればいいのではありません。5年2組の学級目標は『仲良く助け合い、明るい笑顔を守り抜こう』です。この目標が実現できるようアイディアを考えるのが係活動です。その視点をしっかりもって、自分がなりたい係を決めてください。」

まさにそのとおり。素晴らしい指導です。係活動は子供たちのアイディアを尊重することが大切ですが、活動が恣意的なものにならないよう配慮する必要があります。係活動の目的が「ぼく、お笑い芸人が好きだから『お笑い係』をつくります!」では不足です。「昼休み、男女別々に遊んでいるから、みんなを仲良くさせるため男女一緒の遊びを進めたい。だからレク係をやります!」という発想がとても大切なのです。

そうしたアイディアが認められ、その活動が級友から「楽しかった!」と評価されると、「自己有用感」を育てることができます。これは、「自分たちの活動がクラスの役に立った」と評価されたときに感じる喜びで、望ましい勤労観、職業観を育てるうえでとても大切なものです。学級で係活動に力を入れることには、大きな教育的意義があります。

これから学校は、働き方改革推進のため、「聖域なき教育活動の厳選」を進めていくことになります。学校行事などの様々な教育活動を、大ナタを振るって削減していく。学校現場を持続可能なものにするために大切な取り組みです。でも私は知っています。特定の価値観に基づいて「これは不要」と切り捨てられたものの中に、実は子供の心身の成長を促す大切なものがたくさん含まれていということを。その視点は、常に忘れないようにしたいと思います。

係活動が充実すれば、教室が明るく活気に満ちた場所になります。5年生にはがんばってほしいですね。

2学期がスタートしました 早寝・早起き・朝ごはんの習慣を

本日8月28日(月)、2学期を開始しました。元気に登校してきた子供たち。早速、夏休みどこに出掛けたかを楽しそうに話してくれました。

令和5年度から、朝会等全校集会は体育館で実施しています。しかし今回は、夏休みが明けたばかりで冷房のない中での朝会は熱中症の心配が伴うと判断し、始業式は各教室でオンラインで行いました。ただ、体育館に全校児童を一堂に集め、よい姿勢で話を聴かせることには一定の教育効果があります。その日の最高気温などを確かめながら、いずれは体育館に戻していきたいと思いますのでご了承ください。

始業式の校長講話では、2学期は一年で一番学力・体力が伸びる時期であること、「行事は人を育てる」の例えのとおり、行事に打ち込むことで学力・体力・仲間と協力する力が高めること、そして熱中症への注意するためにも、学校に通うリズムを取り戻すためにも、「早寝・早起き・朝ごはん」を守ることの大切さを伝えました。

。

また、代表児童もしっかりした内容の作文を読み上げ、二学期への決意を述べてくれました。とても立派でした。

教室では、子供たちが久しぶりの仲間との再会を喜び、宿題提出のチェックを受けたり、二学期の決め事をしていました。北谷小では黒板に子供たちへのウェルカムメッセージをかく先生が多く、毎回感心しています。一部、教室の様子をご覧いただきます。

(4年生は特別教室で学年合同集会を行っていました。学年の歩みをそろえ、連帯感を高める取り組みです)

夏休み、子供たちも友達と会って、いろいろな活動に取り組みたかったのでしょう。どの子もうれしそうな表情でした。

しかし、学校に通うという生活のリズムを取り戻すにはご家庭のサポートが必要です。そのために、早めの就寝、決まった時刻での起床、そしてゆとりをもって朝ごはんを食べさせること。なかなか難しい、というお子さんもいるかもしれません。その場合は、「早く寝かせる」より「決まった時刻に起こす」に注力するといいようです。そして昼寝はさせないこと。すると自然に、早く値付けるようになります。

また、朝食をとらないで登校することは、スマホでいえば、残りの充電が2パーセントで登校するようなもので、あっという間に電池切れになってしまいます。十分な睡眠、朝食をしっかりとることで学力・体力・気力が充実し、コロナや熱中症への耐性も高まります。2学期のスタート、改めて「早寝・早起き・朝ごはん」にお取り組みくださるようお願いいたします。

ご家庭のご支援を受け、子供たちにとって学びがいのある教育活動を展開し、学力・体力・豊かな心などの生きる力を伸ばしていきたいと考えます。

二学期も、職員一同がんばってまいります。保護者・地域の皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード