学校ブログ

5年生 稲刈り体験

本日も、日差しが強く暑い日になりました。そのため、業間休み・昼休み・放課後の陸上練習における外(運動場)における運動は中止としました。

5年生の稲刈り体験を実施しました。WBGT(熱中症指数)を確認し、JAさいかつの皆様にも相談して、作業を30分に短縮していただきました。作業の途中でも、水分補給をしてよいとして、長そでを着用するのは稲刈りの時だけ、といたしました。

現地に到着。「北谷小の皆さん、よくいらっしゃいました。」「宜しくお願いします!」

「稲は、二束切り取ったら、藁で巻いてまとめてください。それでは、始めてください。」

「切れました!」子供たちは鎌を上手に使って、作業を進めていきました。

「ええと、藁の巻き方はこれでいいのかな。」「大丈夫、それでいいよ。」

「稲を切るって、気持ちいい!」

子供たちから、笑顔がたくさんこぼれました。

JAさいかつと農業ボランティアの皆様のご配慮で、刈り取る稲の量を調整していただいたので、およそ30分弱で作業を終えることができました。感心したのは、子供たちがとても礼儀正しかったことです。お世話になった方々に、「ありがとうございます!」がとてもしっかり言えました。

作業が終わったとき、子供たちにこのように伝えました。

「みんな、暑い中よくがんばりました。今日の体験を通じて、お米づくりの大変さを少しだけ、感じることができたと思います。普段何気なく食卓や給食で運ばれてくるお米には、これだけの生産者の方の思いや苦労が込められています。吉川市の豊かな自然の恵みに、そうした生産者の方の努力が相まって、おいしいお米ができます。もちろん、調理してくださるおうちの方や給食センターの皆様の努力がなければ、みなさんはお米を食べることができません。

今日の体験をもとに、そうした思いをもって、お米に対する尊敬の気持ちをもって、食べてください。食べ物に感謝の気持ちをもつ。それがとても大切なことです。」

6月に田植えをしてから、生産者の皆様がここまで育ててくださった稲を、短い時間でしたが子供たちは自分の手で刈り取り、収穫の喜びを共有することができました。子供たちがこれからもすべての食べ物に対して、尊敬と感謝の気持ちをもってくれることを願ってやみません。お世話になったJAさいかつの皆様、農業ボランティアの皆様、今日は貴重な体験を大変ありがとうございました。

2年生 市川市ありのみコース遠足

青空のもと、2年生全員で市川ありのみコースへ遠足に行ってきました。貸切バスで移動する約1時間の道中は大盛り上がり。バスレク係が中心となって、先生や友達にまつわるクイズに回答したり、歌を歌ったり、DVDを視聴したりと楽しく過ごすことができました。

到着後、すぐにクラスごとに記念写真を撮影しました。どの子も笑顔いっぱいで、アスレチックで遊べる期待感が高まっているのが分かりました。

9月に入ってからも気温が高い日が続いたため、業間休みや昼休みに思い切り体を動かして遊ぶ機会があまりなかった子供達にとって、ありのみコースは最高のスポット。適度に木陰があって、爽やかな風が吹いている中、水分補給をしっかり行って様々なアスレチックに挑戦することができました。感心したのは、順番をきちんと守り、お互いに声を掛け合って安全に気を付けながらアスレチックを満喫していたことです。子供達の成長を感じることができました。

そして、遠足のもう一つの醍醐味は何といってもお弁当!!「先生、今日はぼくの大好きなから揚げが入っているんだよ。」「私のお弁当はキャラ弁なの。見て見て。」等、あちこちで嬉しそうにお弁当の紹介をしてくれました。保護者の皆様におかれましては、朝早くからお弁当作りにご協力いただいたことに感謝いたします。お陰様で一人一人が最高の思い出をつくることができました。ありがとうございました。

4年生 NTT環境学習 貴重な授業をありがとうございました

今日も、昨日と同じような暑さになりました。業間休みは曇っていたのでWBGT(熱中症指数)が高まらず大丈夫だったのですが、昼休みは残念ながら日差しが強く気温が上昇。やむを得ず、異年齢グループ遊び「かがやきタイム」を室内遊びに切り替えました。でも、リード役の6年生がとてもよくみんなをまとめてくれたので、どの教室もとても楽しそうでした。ありがとう6年生!

その6年生の陸上練習は、今日から種目選抜練習を始めました。種目を絞ることで、効率よく練習を進めることを目指します。ここでも6年生はよくがんばっていました。

また今日は、図書ボランティアの皆様が図書室の本を整理してくださいました。時間をかけ、丁寧に掃除を進めてくださったおかげで、本が整理されてぴっかぴかになりました。図書室が大好きな北谷小の子供たち。大喜びだと思います。図書ボランティアの皆様、大変ありがとうございました。

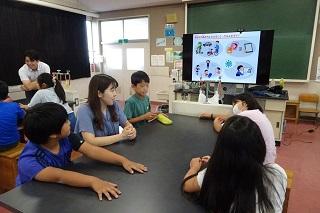

そして今日は4年生を対象に、NTT環境学習を実施しました。NTT東日本の皆様が来校され、デジタル化社会と環境保全の必要性について、各学級1時間ずつ、特別授業をしてくださいました。

「みんな、これ、みたことあるー?」「あるー!!」「サザエさんやドラえもんでみたー!」

さすがNTTの皆さん、懐かしの黒電話をみせてくださいました。

「じゃあ、これは?」「なーい!」

なんと、VHSテープは子供たちも所見だったようです。

「昔はこういうものを使っていたけれど、今は動画配信サービスがあるので、こうしたテープは不要になりましたね。」

「ここでクイズです。これから、バーチャルリアリティーキャラクターがみなさんにお話をします。実は、その正体は北谷小の先生です。キャラクターに質問をして、どの先生かあててみてくださいね。では質問がある人ー!」

「はいはーい!!」「何年何組の担任の先生ですかー!!」

「それいっちゃうとわかっちゃうから、想像にお任せしまーす。」「えー!!」

「さあ、あててください。いっせーのー!」

「校長先生ー!!」 はい、大正解!パソコンに現れたキャラクターは、校長室からリモートで操作していたアバターでした!

「今は、デジタルを使うと遠くの距離の人とお話ができるので、直接行かずにすみます。燃料代を節約できますね。また、資料もデジタルを使えば、紙を大量に消費することもありません。このように、デジタル社会は、環境にやさしい社会なのです。みなさんも、自分の生活の中で、資源を節約する工夫を考えてみてください。」

「さあ、グループで話し合いましょう。」

楽しく授業ができました。NTT東日本の皆様、ありがとうございましたー!いぇーい!

貴重な資料の実物提示や、NTTの技術ならではのVRキャラクターを使っての授業で、子供たちも生き生きと学ぶことができました。お越しくださったNTT東日本のスタッフの皆様、楽しくて貴重な学習の機会をいただき、大変ありがとうございました。

話し合い・伝え合いの大切さ

本日は業間・昼休みともWBGT(熱中症指数)・気温とも危険域だったので中止にしましたが、6時間目のクラブの前、どちらも急速に下がりました。湿度が下がったことが大きかったようです。クラブの時間と陸上の練習は、途中の休憩や水分補給などを行いながら気を付けて行いました。もともと、天気予報でも今週水曜日ぐらいから湿度が下がり、最高気温はまだ高いものの若干過ごしやすくなるといっていました。しかしこの暑さは今週いっぱい続くようです。外での活動を行う際は、熱中症指数や気温に十分注意しながら進めてまいります。

今の授業は、話し合いを大切にします。座ったまま教師の話を聴き、黒板を写すだけの授業より学習効果がはるかに高いからです。カラオケは聴いているだけでは覚えないけれど、自分で歌えば覚えるということと同じですね(笑)。

1年生は算数で、「12+3」の計算の仕方を友達に説明する授業に取り組んでいました。

「はい、12+3の計算を、小学校にまだ通っていない子にわかるように説明してください。」「ええ~?」

「えーっと、12のうち、2と3を足すと5ってまとまりになるから・・・。」「うん、わかった。同じ考え。」

子供たちはたどたどしいながらも、考えて相手にわかるよう説明していきます。

「はい、みなさん、よくできました。相手にわかるように説明すると、自分でも考えがまとまって、よりよくわかるようになりますね。」

3年生では国語の学習で、「3日間山小屋に行って、自然を存分に味わうようにするためには、水や食料など必要最低限のもののほかに、何がいるか?」というテーマで話し合いを行いました。

「では、クロームブックの画面に自分で必要だと考えるものを入力して、それをもとにグループで理由を付けて話し合ってください。」

「えーっと、虫かごは要ると思います。」「そうだよね。捕まえても逃げちゃうもんな。」「水着って、要る?山小屋だよ。」「だってここに、川が流れてるじゃん。自然と触れ合うなら、水遊びしたほうがいいじゃん。」「あーそっかー。」

子供たちは自分の考えを自分の言葉で考えた説明を付けて、相手に伝えていきます。次第に、要るもの、要らないものについての考えが班でまとまっていきます。

「よーし、班で話し合いがまとまってきたねー。じゃ、全体でも発表し合って、考えをまとめていきましょう。」

以前、あるユーチューバーが「学校は何年たっても子供たちに学習を任せず、全部先生がレールを敷いてその上しか走らせないから子供の学力が上がらないんだ。」といっていましたが、そんなことありません。今の授業は、子供たちの話し合いを大切にしています。全体で発表することをためらう子も、小集団の中では自分の意見を述べることができます。相手に伝えようとする過程で、思考が深まっていきます。

そんな、自分が子供のころの印象で、今の学校を語ってほしくないですね。学校だって、日々進化しているんですから(笑)。

放課後陸上練習

業間休みはWBGT(熱中症指数)・気温ともぎりぎりセーフだったので、注意しながら遊ぶことができました。しかし残念ながら昼休みは、雲が切れ日差しが強くなり始め、WBGTが危険レベルになり、やむを得ず外遊びは中止にしました。外遊びができないつらさはよくわかっているので、何とも歯がゆい限りでした。

しかし、午後は曇り気味の空となり、気温が低下して熱中症指数も安定したので、外での陸上練習ができるようになりました。練習の様子をお届けします。

30分間の短い練習でしたが、子供たちががんばったので記録の測定を進めることができました。私も練習を見守っていましたが、午後になり日が傾くとすーっと気温が下がってくるあたり、季節は秋に近付いているようです。

選手を選ぶにあたり、児童の各種目の記録を正確に測定し、標準記録を設けた上で公正公平に選抜していくことが大事です。そして本番でのけがを防ぐ意味でも、練習は十分行うに越したことはありません。ああ、いつまでも暑い夏が恨めしい(本音)。当分はWBGT計とのにらみっこが続きそうです。張り出した太平洋高気圧が早く去ってくれるといいのに(笑)。

それに加えて熱中症予防のためには子供たちが規則正しい生活を送り、良好な健康状態を維持していくことが大切です。子供たちもよくがんばっています。6年生の保護者の皆様には、引き続き、お子さんの健康管理にご配意くださるようお願いいたします。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

令和6年度学校評価

学校運営協議会議事録(簡易版)

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード