学校ブログ

5年社会科見学

5年社会科見学

11月28日(金)、5年生は社会科見学に行きました。明治なるほどファクトリーではヨーグルトを作っている

工場の見学と食育の学習をしました。つくばエキスポセンターでは、科学技術の体験コーナーとプラネタリウムの

見学を楽しみました。良い天気に恵まれ、楽しい1日を過ごしました。お弁当を準備してくださった保護者の皆様

ありがとうございました。

3年おなか元気教室

3年おなか元気教室

今日は体育館でおなか元気教室がありました。参加したのは3年生です。希望された3年生の保護者の方も参加し

ました。講師はヤクルトの方で、毎日の生活で大事にしたいことをお話してくれました。北谷小では生活を見直す

ために、元気カードに取り組んでいます。カードにもある通り、睡眠、食事、トイレに行く、大事にしたいです。

吉川市青少年健全育成大会

吉川市青少年健全育成大会

11月22日(土)、吉川市中央公民館にて吉川市青少年健全育成大会が開かれました。北谷小の

4年生1名、6年生1名も出席し、標語を発表したり、主張を述べたりしました。堂々と落ち着い

て発表できていました。お疲れさまでした。

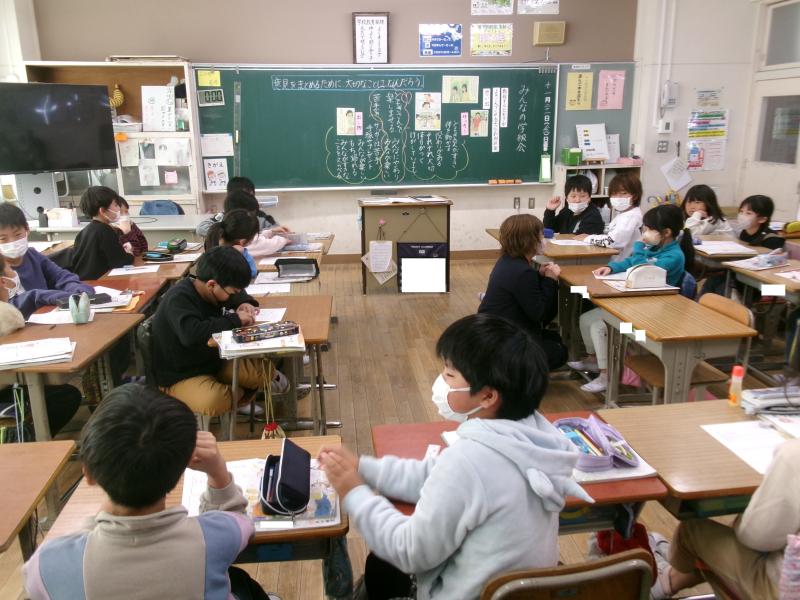

道徳授業

道徳授業

今日は、道徳の示範授業がありました。三輪野江小学校の先生が来校し、3年生のひとクラスと6年生のひと

クラスで授業してくれました。北谷小の職員はその授業を参観し、道徳の授業について学びました。今後の自

分のクラスの授業で生かしていきます。

3年図工

3年図工

3年生は図工室で学習していました。くぎ打ちトントンという題材で、かなづちを使ってくぎを打ち、作品を

つくるという学習です。けがのないように気を付けながら、くぎを打っていました。

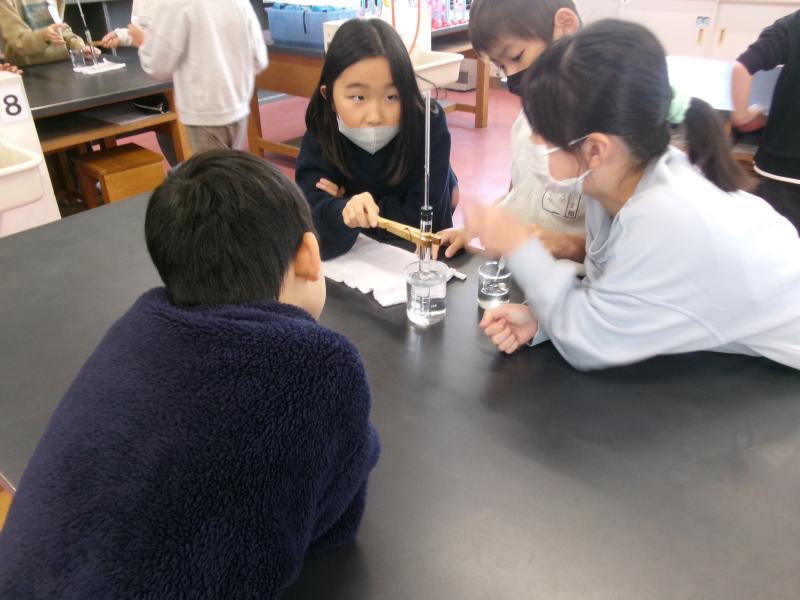

4年生理科

4年生理科

4年生は理科の学習をしていました。ものの体積と温度という学習です。水は温度によって体積が変わるのか、

試験官に入った水を温めたり、冷やしたりして実験していました。どういう結果だったのでしょうか。

防犯教室・非行化防止教室

防犯教室・非行化防止教室

18日(火)埼玉県警「あおぞら」の方々を講師として3つの教室がありました。1、2、3年生は体育館にて

防犯教室がありました。自分の身を守る方法と出かけるときはお家の人に時間と場所を伝えることを学びました。

4・5年生は体育館にて非行化防止教室がありました。ルール、決まりを守って生活することの大切さを学びま

した。6年生は音楽室で非行化防止教室・薬物乱用防止教室がありました。薬物は一度だけでも恐ろしいこと、

そこに近づかないことが大切であることを学びました。

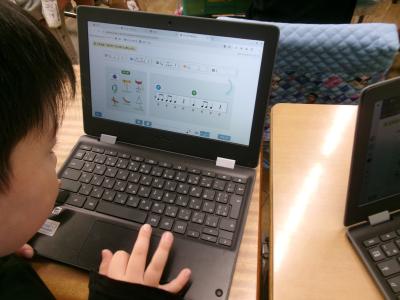

2年生音楽

2年生音楽

今日の5時間目に2年生の音楽の研究授業がありました。子供たちは元気よく、歌を歌った後、自分のタブレットで

打楽器を選び、いろいろなリズムとの組み合わせを楽しんでいました。友達と同時に音を出して合わせ、重なりを楽

しんだり、友達と続けて音を出して一つの曲としてつながりを楽しんだりしました。

朝の読み聞かせ

朝の読み聞かせ

今日の朝の活動では、おはなし日和さんの読み聞かせがありました。少人数学級の子供たちがお話

を聞きました。紙芝居と大型絵本の読み聞かせです。大型絵本の仕掛けが楽しかったです。

5年生音楽発表会本番

5年生音楽発表会本番

今日は春日部市文化会館で東部南地区音楽発表会がありました。北谷小の5年2組は学校代表、さらに

吉川市の代表として参加しました。「コナンのメインテーマ」を演奏してきました。ホールに素敵な音

楽が響きました。練習をがんばってきた成果が出ました。終わった後、クラスの友達と楽しくお弁当を

食べました。お弁当を準備してくださいました保護者様、ありがとうございました。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード