学校ブログ

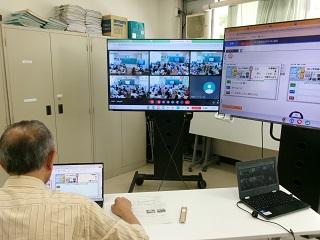

6年生 オンラインブレンディット授業

6年生 オンラインブレンディット授業

もうすぐ12月だというのに、昼休み運動場で遊ぶ子はみんな半そで。一体、晩秋はどこへいってしまったのでしょう。

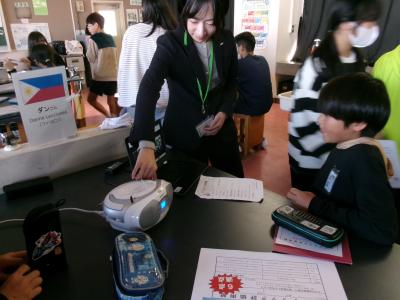

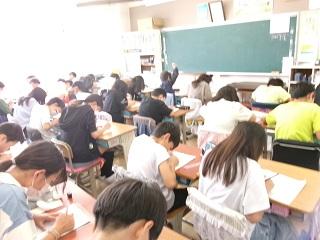

6年生が外国語指導の石井先生のご準備のもと、オンラインブレンディット授業に取り組みました。ZOOMを利用して、世界各国のALTの先生と、これまでの英語の学習の成果を生かして、会話をする、というものです。子供たちはめいめい、自分が話し合い先生を選んで、緊張しながらも画面に向き合いました。

自分で選んだALTの先生と、画面越しで会話をします。

オンラインの接続には、ALTの先生方が所属する「ハートコーポレーション」の方も協力してくださいました。

オンラインブレンディッド、楽しかったでーす!

会話を終えた子供たちに感想を聞いてみました。

「はじめは緊張したけれど、意思疎通ができて、うれしかったです。」

「なかなか会話ができなくて、身振り手振りが出てしまいました。」

「ふだんの英語の勉強の成果を生かすことができました。」

英語を使って、外国の方とコミュニケーションがとれた喜びが伝わってきました。

学習は、「習得サイクル」と「探究サイクル」の二段階から成り立ちます。基礎・基本を学ぶ「習得サイクル」、その基礎的・基本的な技能を生かして興味・関心のある学習課題に取り組む「探究サイクル」。その二つがうまく絡み合って、学習意欲が向上していくのですね。野球でいえば習得サイクルはランニング・素振り・キャッチボールなどの基礎・基本、そして探究サイクルは試合にあたるわけです。試合で活躍するためには、基礎・基本を備えておくことが必須条件。だから、地道なランニング・素振り・キャッチボールにもやるべき価値を見出して、練習に打ち込むことができるのです。

今日のオンラインブレンディッドは、まさに外国語における日ごろの練習を試す「試合」になりました。学んだ英語が外国の方に通じるのは、英語を学ぶ上での最上の喜びで、子供たちもうれしかったことでしょう。石井先生のおかげで、子供たちはとてもよい経験ができたと思います。外国語を学ぶ学習意欲がいっそう高まった子供たちの次の活躍に期待しています。

持久走記録会を行いました

持久走記録会を行いました

持久走記録会に相応しい、風のないとてもよいお天気になりました。本日、持久走記録会を開催しました。

一斉スタートする子供たち。転んだ子供がおらず、全員が気を付けながらスタートできました。

応援にいらっしゃった保護者の皆様が、多くの声援を送ってくださいました。

運動場から出て、外周を走ります。一人一人が真剣な表情で外周を走ります。

運動場に入り、一心にゴールを目指します。がんばれがんばれ、ゴールまでもう少し!

今回も、多くのPTAの役員の皆様にご協力をいただきました。外周での見守りもその一つです。とても助かりました。ご協力くださったPTAの皆様、大変ありがとうございました。

保護者の皆様からの多くのご声援を受けて、子供たちもがんばりました。

子供たちがゴールするまでに、子供たちからも、保護者の皆様からも、「がんばれー!」の大声援をいただきました。勇気付けられ、全力でゴールまで走り抜けた子供たちがとても多かったです。

6年生にとっては、小学校最後の持久走です。その思いを胸に、誰もが力走をみせてくれました。

ラストスパートをかけ、ゴール!最後まで駆け抜けました!

戦い終わって、たくさんの声援をいただいた保護者の皆様に全員でお礼をお伝えしました。「ありがとうございました!」会場から、大きな拍手をいただきました。ありがとうございました!

競技の前、多くの子供たちが「〇位までに入るんだー」と目標を話してくれました。素晴らしい目標です。

順位は自分がどれほどがんばったかを端的に表す、最もわかりやすいバロメーターです。でも子供たちは、一人一人が身長も、体重も、骨格も、筋肉量も、運動に向ける情熱も異なります。持久走が得意な子がいれば、心を打つ読書感想文を書く子がいます。学習も運動も人より秀でていなくても、下学年の子にとても優しかったり、小さな命を大切に育てる子がいます。それこそが個性であり、能力も、得意なものも、体の特性もそれぞれ違います。努力の積み重ねで、その差をある程度埋めることはできます。けれど、素晴らしい個性をもった子供たちに「ああ、一生懸命走ったって、順位を上げることはできないんだ」とあきらめに近い感覚をもってほしくはないのです。持久走を嫌いになってほしくないのです。

だから、「持久走大会」ではなく「持久走記録会」なのです。誰かと自分を比べなくてもいい。ライバルは昨日の自分。戦うのは自分の苦しさや、弱い心で、それに打ち克てればいい。試走の時の自分の記録を1秒でも上回れば、それが素晴らしい成長であり、努力の成果であり、かけがえのない勝利です。そして、順位に縛られることなくやり遂げた自分に自信をもってほしいと思うのです。

今日子供たちは誰もがゴールまで全力で駆け抜けることができました。一人一人が、素晴らしい「やりぬく力」をみせてくれました。競技に参加していない子たちは、一生懸命声援を送ってくれました。「つながる力」をよく発揮しました。多くの成長と、収穫が得られた持久走記録会となりました。

それも、多くの保護者の皆様が子供たちにご声援を送ってくださったからだと思います。大変ありがとうございました。これからも、行事を通じて、子供たちの「たくましく生きる力」を伸ばしたいと考えます。

中原市長さんとのランチミーティング

中原市長さんとのランチミーティング

いよいよ明日は持久走記録会。休み時間も自主的に練習していた子がいたので、感心しました。持久走も学習も、過程が大事。がんばったことに、自信をもってほしいと思います。

本日は、6年生が「市長さんとのランチミーティング」を行いました。1組、2組の代表児童が、給食をいただきながら吉川市の今と将来について、意見交換する催しです。最初はちょっと緊張していた子供たちも、市長さんの気さくなお声がけで打ち解けて、すっかりリラックスした雰囲気の中で、ミーティングが始まりました。

ミーティングは市長さんと子供たちで水入らずなのでレポートはできないのですが、終わった後市長さんに感想を聞くと、「子供たちが表情が明るく快活で、思っていることを素直に話してくれたのでとても頼もしく思いました」とのことでした。子供たちにとっても、市政に興味をもつ貴重な学びの場です。中原市長さん、ありがとうございました。

また一つ、6年生の思い出アルバムに新たな1ページが加わりました。

小中一貫相互授業参観

小中一貫相互授業参観

昨日とは打って変わって、さわやかな天気になりました。心配していた中学年・高学年の持久走試走もできて、よかったです。

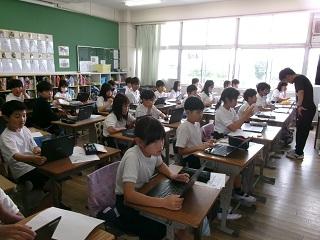

吉川市では、小中一貫教育の推進に力を入れています。小学校教諭は中学校を、中学校教諭は小学校を互いに授業を参観し、学習指導や生徒指導に関する基本方針を共有しながら、9年間を見通した教育の滑らかな接続に努めています。そうすることにより、「中一ギャップ」を解消しながら、教育効果を高めることができるからです。

このことから、本日は南中学校の先生方が授業をごらんにいらっしゃいました。

1年生の授業をみた南中の先生がこんなことをおっしゃっていたと耳にしました。

「小学校の先生って、すっごい丁寧に指導されているんですね。いや、中学生って自分でやれるから改めてえらいなあ~と思いました(笑)。」

交換授業の思わぬ収穫ですね(笑)。北谷小の先生方も、南中の授業をみせていただいています。小学校は「中学に入学するまでに、これだけの力を付けよう」。中学校は「小学校の指導の丁寧さを、中学校にも取り入れよう。」と互いに得るところがありました。

南中学校の先生方、ありがとうございました。これからも、小中一貫教育を充実させていきたいと思います。

1年生 自動車くらべ

1年生 自動車くらべ

本日で、予定していた個人面談はおおむね終了しました。ご対応いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

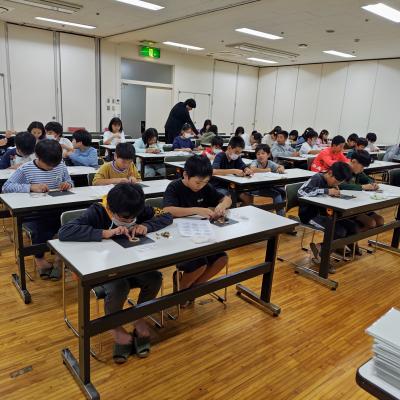

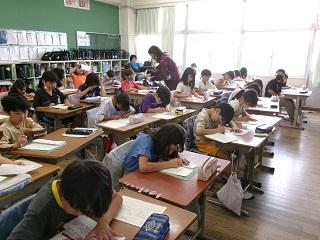

1年生は「自動車くらべ」を学習しています。はたらく自動車の「仕事」と「構造」について学ぶことで、説明文の「はじめー中ーおわり」という段落構成の基礎を学ぶというものです。12月に1年2組が研究授業を行う予定ですが、今日はその先行授業ということで、1年1組で立花先生が授業を行いました。

「さあ、これまでいろいろな自動車の「しごと」と「つくり」を学習してきました。今日ははしご車のしごととつくりについてまとめてみましょう。」

子供たちはこれまでの学習を生かして、はしご車の「仕事」から、どのような「つくり」になっているか考え、発表していきます。

「はしご車は、高いところで火事にあった人を助けるために、この「かご」がついています。」

と発表すると、すかさず子供たちが「いいと思いまーす!」と手を挙げます。発表する子も、同意する子も、堂々としていて立派でした。

「今の発表のように、今度は一人一人がはしご車の仕事とつくりを見つけていきましょう。」立花先生は、ていねいに一人一人に声をかけていきます。「よく気が付いたね。」「この言葉でまとめたこと、いいね。」

そのあと、個人の意見を発表してもらって、全体のまとめに入ります。「みんなの言葉を生かしながら、まとめをしていきます。はしご車の仕事は・・・。」この後、学習の振り返りもしっかり行いました。

こうして、子供たちは説明文の基本的な構造について、学んでいきます。教材文の読み取りが終わった後、その成果を生かして、今度は自分の好きな「働く自動車」の「仕事」と「つくり」について、簡単な文章をつくります。

子供たちはよく集中し、意見をたくさんワークシートに書き込み、発表や振り返りもよくできました。こうした学習の積み重ねが子供たちの「読む力」を高めていきます。それが、北谷小学校の大切な学習課題の一つです。

1年生のみんな、よくがんばりました。学習の成果を生かして、「はたらく自動車図鑑」をつくりましょう!

秋はなくなったけれど 2年生「いろいろな楽器の音をさせよう」

秋はなくなったけれど 2年生「いろいろな楽器の音をさせよう」

日本から、秋と春がなくなってしまった、とニュースでいっていました。いきなり、冬になったような寒さでした。

2年生の教室の前を通るとにぎやかな楽器の音色が聴こえてきました。「いろいろな楽器の音をさせよう」という学習で、楽器の音色に強弱を付けて、「かぼちゃ」という曲の演奏を楽しんでいました。

さあ、ミニコンサートのはじまりです。

それぞれ楽器を手に取って、音の強弱を付けながら「かぼちゃ」を演奏します。

どのグループも、とても楽しそうに、すてきな演奏を披露しました。

最後は全員で大合奏!笑顔あふれるコンサートになりました。

今は本来なら、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋の真っ盛りのはずです。でも、外の季節は冬そのもの。でも、北谷小の校舎の2階には、すてきな芸術の秋の演奏が響いていました。やはり、音楽や図工等の芸術教科はいいものですね。

急な冷え込み、みんな、体に気を付けてください。

低学年持久走試走を行いました

低学年持久走試走を行いました

昨日とは打って変わって、朝は真冬の冷え込みとなりました。一段と、冬が近付いてきたように感じます。

来週26日(火)は、持久走記録会本番となります。今日、低学年が試走を行いました。本番と同様に走って、記録をどのぐらい縮められるかを計るものです。

一斉にスタート!低学年の子たちは、ペース配分をほとんど考えていないようです(汗)。まるで短距離走のような全力疾走でしたが、転ぶ子が一人もいませんでした。

本番と同じコースなので、運動場を1周走ったら、外周へ向かいます。職員の見守りのもと、さあ、外へ!

北谷小の子たちは、順番を待っている間も「がんばれー!」と元気いっぱいに声援を送ります。とても、爽やかな光景です。

さあ、最後の子ががんばってゴールしました。応援の子たちから、温かい拍手が贈られました。

感心したことが三つあります。①転んだ子が一人もいなかったこと。②全員が、ゴールまであきらめることなく走ったこと。③待っている子たちも、きちんと声援を送れたこと。それが立派でした。

そのことを子供たちに伝えた後、「でも、来週の火曜日には、強力なライバルが現れます。」というと、子供たちは「えー?」と驚きます。「それは、今日の皆さんの記録です。今日の記録を1秒でも縮められたら、それは素晴らしい成長です。練習をして、自分の苦しさに打ち克って、本番でがんばってください。」

来週、本番を走るのだから、今週試走をすることはあまり意味がないのでは?とのご意見もあるでしょう。北谷小の持久走記録会は「過程を重視」しています。「ライバルは昨日の自分」。順位にかかわりなく、自分の記録をどれほど縮められたかで、自分の苦しさに克つこと、努力すれば、自分の限界を乗り越えられるという充実感を子供たちに味わわせたいのです。

順位が上位の子は素晴らしい。でも、たとえ順位が上位ではなくても、がんばったことによって自分の記録を縮められた子は、それに負けないぐらい素晴らしい。子供たちにそう伝えることで、持久走を好きになってほしい。自己肯定感を高めてほしいと思います。

持久走記録会には、そうした狙いが込められています。結果ではなく過程を評価することで、子供たちの自信は高まっていきます。おうちでも、励ましのお声をいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

6年生租税教室を行いました

6年生租税教室を行いました

長いようで短かった今年最後の4連休も終わり、さあ今日から学校生活再開です。気付くと2学期も残り一か月、子供たちにも気を引き締めて残りの一か月を大切に使うよう伝えたいと思います。また、今日から個人面談が始まります。保護者の皆様とお子さんの育成方針を共有することによって、足並みそろえた体制を築いていきたいと思います。宜しくお願いいたします。

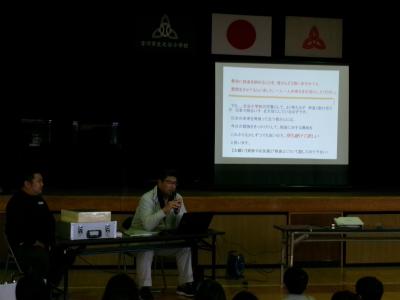

6年生は社会科で政治・経済について学びます。今日、5時間目に税の働きを学ぶ租税教室を行いました。税理士会の皆様にお越しいただき、体育館で特別授業を行っていただきました。

「今日は、税金を皆さんに身近に感じてほしいと思います。クイズや、動画をみて考えてもらいたいと思います。」

「それでは、税金クイズ。皆さんが北谷小で一か月学ぶのに、どのぐらい税金がかかるでしょう。三つの中から選んで応えてください。①2万8千円 ②5万5千円 ③7万3千円。さあ、どれでしょう。そう、答えは、③の7万3千円です。」「おー。」

「そう、それだけの税金が必要なんですね。ところで、今日は、一億円を持参しています。」「えっ!?」

「これが、一億円です。」「本物?!」「すごい!!」

「税金は「払う」ではなく、「納める」といいます。なぜ「納める」のか。納めないと、どんなことが起きるのか。動画で視聴しましょう。」動画の中には、税金を納めない世界で、警察も、消防も、橋を渡るのもすべて有料の世界が描かれていました。

「では、振り返ってみましょう。なぜ税金は支払うではなく「納める」なのか。それは国民の義務だからです。税金を納めることで、互いに助け合う。住みやすい社会をつくる。それこそが納税の意義です。」

「最後に、1億円の札束をもってみてください。」「うわ、重!」

1億円の札束の重さは10キログラム。おもちいただいた札束は模造品ですが、重さは本物と変わりません。その重さに、びっくり。

税金は支払うものではなく、納めるもの。それが国民の義務だから。まったく、その通りです。折しも103万円の壁が話題になり、税への意識が高まっています。何のために納税の義務があるのか、子供たちにとっては実感できるよい学習の機会になりました。

それにしても、毎回感じるのですが、ルパンや次元が「あらら、とっつあーん!」とかいいながら10億円のジェラルミンケースをひょいっともち上げて、すたこらサッサーと逃げるのは、嘘なんですねー(笑)。

税理士会の皆様、貴重な学習の機会をありがとうございました。

6年生栄養指導を行いました

6年生栄養指導を行いました

11月とは思えないほどの陽気になりました。6年生が栄養教諭の小野先生をお迎えして、栄養指導の授業を行いました。

「それでは、1食分のメニューを考えてみましょう。朝食・昼食・夕食はグループで考えてください。ただし、お味噌汁・ご飯・和食は固定です。では、グループで話し合いを始めてください。」

各グループとも、わいわいがやがやいいながら、メニューを考えていきます。「おかずは魚を入れた方がいいよね。」「デザートも入れたいな。副菜に入れちゃえ。」「まったまった!デザートは副菜じゃないってば。」ああでもない。こうでもない。

栄養バランスをみんなで考えたメニュー、できました!

「はい、各グループともよく考えたメニューができました。このように、主食・主菜・副菜がそろっていることが栄養バランスのとれた和食献立づくりの基本です。」

伸び盛り、育ち盛りの子供たちの体にとって、栄養バランスのよいものを考えて食べることは体づくりの基本で、学力向上、体力向上に大きな役割をします。子供たちにそれを考えさせることは、食育指導上、大変重要です。

また、朝ごはん抜きは脳に大きなダメージを与えます。朝、卵やツナ缶、ヨーグルトなどをとることで、エネルギー代謝を促し体温を挙げ、筋肉をつくり貧血を予防します。

英語の格言にいわく、You are what you eat.「 あなたは、あなたが食べたものでできている。」といわれるゆえんです。楽しみながら、6年生に学ばせることができました。

小野先生、大変ありがとうございました!

業間持久走練習を行いました

業間持久走練習を行いました

50周年記念式典が終わり、北谷小は次の目標に向けて走り出しました。11月26日(火)に持久走記録会を開催します。今日から、それに向けて業前の時間の練習を始めました。

コロナ以降、運動場で全校児童で練習することは控えてきたのですが、久しぶりに全校児童で一斉に練習することができました。一緒に走っていると、「校長先生、〇周走った!」「あと〇周がんばる!」などやる気に満ちた声をたくさんもらいました。

昼休みは練習は自由ですが、走っている子がたくさんいました。とても感心しました。目を輝かせてやる気をもって取り組む子供の姿は貴く、本当に素晴らしいと思います。

現在LEBERに「持久走練習に参加しますか」という項目が表示されます。そこで、「はい」と回答してもらうことが練習の条件となります。12日(火)、13日(水)も業間に練習を行います。LEBERへの入力と、子供たちの健康管理にご協力くださいますようお願いいたします。

次の目標、持久走記録会に向かってがんばります!

50周年記念式典と学習成果発表会を行いました

50周年記念式典と学習成果発表会を行いました

澄み渡る青空のもと、50周年記念式典と学習成果発表会を行いました。

1校時は50周年記念式典を体育館で行いました。校長講話では、北谷小50年の歴史と北谷小の素晴らしいところ、そしてこれまで努力して伸ばしてきた「たくましく生きる力」を保護者の皆様にご覧いただき、希望をもっていただくことが一番の50周年の記念だということを伝えました。

戸張教育長様からも、お祝いのお言葉をいただきました。「これからも、北谷小のよいところをみんなで伸ばしていってください。」戸張教育長様、ご参加くださり本当にありがとうございました。

6年生代表児童が、50周年に思いを寄せた作文を緊張しながらも立派に読み上げてくれました。

さあ、5月24日に撮影したドローン映像の発表です。その前に特別ゲストの登場!「なーまりーん!」お祝いに、なまりんが登場してくれました。

50周年記念品のA4ファイル・北谷ーマン&あきちゃんのピンバッジ、記念品セル定規を4,5,6年代表児童にプレゼントしました。プレゼンターには、なまりんも参加してくれました。

式典の最後に、なまりんと一緒に北谷小の校歌を全校で歌いました。

1・2年生の生活科「わたしたちのやさいばたけ」は、育てたおいもについてクイズを出したり、ゲームをしたりして合同で楽しみました。2年生がつくったスイートポテトをもらって、1年生は大喜びでした。

3年生は「すすめ!吉川たんけんたい」。なまずの学習から広めた地域の文化や特色、川魚料理などについて調べて発表しました。

少人数学級は「わたしの北谷小のお気に入りの場所」について、しっかりした理由を付けてわかりゃすく発表することができました。

4年生は総合的な学習の時間の発表で、「心のバリアフリー」と題した福祉教育学習の発表を行いました。視覚障がい者の方の立場に立って、自分ならどう行動するかなどをしっかりした口調で発表することができました。

6年生は総合的な学習の時間で、修学旅行から何を学んだか、鎌倉・箱根と吉川の文化がどう違うかなどについて発表しました。修学旅行が自分たちの成長にプラスになったことを理解し、その思いを述べていました。

5年生は田植え・稲刈り体験から興味・関心を広げ、お米づくりやお米の歴史、世界のお米料理などについて調べました。また、3時間目の終わりには、先日市内音楽会に出場した3組と、1,2組も合同で合唱の発表を行いました。

多くの保護者の皆様にご来校いただき、子供たちは励みをもって発表に臨むことができました。皆様のおかげで、学校・家庭・地域が一体となって子供を育てる体制づくりがまた一歩進んだと思います。

現代社会は、かつてないほど目まぐるしく変化しています。AI(人工知能)が生活様式を大きく変え、2つの戦争が国際情勢を不安定にしています。その中で自分を見失うことなく、自己実現や人生の目標に向かって着実に歩むことができるために必要なのが「たくましく生きる力」なのです。子供たちの非認知能力を高めるのは、学校・家庭・地域の責務なのだと考えます。

本日、保護者の皆様に北谷小学校の子供たちの「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」の一端をご覧いただくことができたと思います。保護者の皆様から励ましや称賛のお言葉をいただければ、子供たちはまたいっそうやる気を示して、たくましく生きる力を伸ばしていきます。50周年記念式典は終了しましたが、それは一つの通過点です。これからも、教職員一同子供たちの健やかな成長のため努力してまいります。保護者・地域の皆様には子供たちをより一層支えてくださいますよう心よりお願い申し上げます。

本日は、多くの皆様のご来校、大変ありがとうございました。

市内小・中音楽会 5年3組が出場しました

市内小・中音楽会 5年3組が出場しました

今シーズン一番の冷え込みになりましたが、澄み渡る青空が広がりました。5年3組が、市内音楽会に出場しました。学校代表として、これまで練習を積み重ねてきた子供たち。さあ、その成果を発揮するときです。

緊張しながら、舞台に上がりました。意気込みが伝わってくるようでした。

発表1っ曲目は、「大切なもの」。徐々に声量が増していくことがわかりました。岩出先生の指揮に、集中します。

伴奏の二人も、緊張に負けることなく素晴らしい演奏を披露しました。

二曲目の発表「風になりたい」では、さらに声量が上がり、とても元気に歌うことができました。楽器演奏パートの息もぴったり!

歌い終わると、会場からは大きな拍手が贈られました。

緊張に飲まれながらもそれを克服し、これまでの練習の成果をいかんなく発表できたと思います。まさに、練習の時以上の力を発揮したといえるでしょう。がんばった5年3組に拍手!です。

市内音楽会は会場のキャパの関係で非公開となりましたが、北谷小学校では11月9日(土)の50周年記念式典の3時間目で練習に参加した1,2組と合同で学年全体で体育館での発表を行います。そちらはぜひご参観ください。子供たちの努力の成果をお目にかけられると思います。

指導講評の先生のがおっしゃっていたことが印象的です。感謝の気持ちが、歌の始まり。他校の発表を素晴らしいと思う心が、音楽の輪を広げていく。心を込めて歌うことで、笑顔が広がる。苦しい時も、悲しい時も、いつでも歌は、近くにある。本当にその通りだと思います。

この音楽会を一つの通過点として、子供たちには歌に親しみ、笑顔と歌を広げる心を持ち続けてほしいと思います。5年3組の皆さん、素晴らしい発表をありがとう。11月9日(土)の発表も期待しています。

2年生 お芋がとれました

2年生 お芋がとれました

今日はハロウィン。お天気がよくて何よりでした。2年生が、1学期に植えたお芋の収穫を行いました。

さあ、掘るぞ!お芋、出てくるかな。

ちいさいけれど、見つけました!

みんなで協力したので、お芋がとれました!やったあ!

みんなでポーズ!「おいもとれたー!」

学級園でとれるおいもの量は、微々たるものですが、それでも子供たちは夢中になって掘って、がんばってお芋を見つけてくれました。これぞ、収穫の喜びです。地面は、豊かな実りを私たちに与えてくれる。そのことを子供たちに実感させるよい機会になったと思います。

さあ、このお芋を生活科でどうするか、みんなで考えていきましょう!

教育センターの先生方にあいさつ運動をしていただきました

教育センターの先生方にあいさつ運動をしていただきました

午前中の雨は予報通りお昼には上がりましたが、校庭がぬかるんでいたので外遊びは無理でした。みんなごめんね。

吉川市教育センターは、教育相談、補導活動、環境浄化など青少年の健全育成を目的に取り組んでいる市の機関です。今日は、センターの補導委員会の先生方が、子供たちの下校時にあいさつ運動にきてくださいました。

お越しいただいたうちのお一人は、昨年度まで三輪野江小学校にお勤めだった浦井校長先生です。

「さよーならー。」「はい、さようならー。」

子供たちにちょっと紹介すると、「えっ!?三輪野江小の校長先生なんですか?!」と子供たちもびっくりしていました。ご退職なさった校長先生がお勤めになることが多い役職でもあります。

朝のあいさつは行っているのですが、なかなか帰りまではできません。浦井校長先生方のおかげ様で、子供たちの元気な「さようなら」が聞けました。

気がかりなのは、朝のあいさつができる児童が依然として多くないということです。SNS全盛の時代にあっては、無理のないことかもしれません。社会学者 宮台真司 先生は、現代を「超コンビニ社会」と定義しています。朝から晩まで、だれとも一言も話さなくても済んでしまう時代。そうした中、コミュニケーションスキルを身に付ける必然性が失われてきているのかもしれません。

一方、企業が求める人材で常にトップを占めるのが「コミュニケーション力に長けた人物」です。リクルート・エージェントのwebサイトをみると、次のように定義してあります。

~相手の話に耳を傾けて理解する「聞く力」、自分の考えを相手に理解してもらう「伝える力」、説得・交渉によって協力をとりつける「連携する力」など。~

こうした力をもつ若者を、社会は求めているのです。そしてコミュニケーション力は純然たる訓練の成果。生まれついての能力ではありません。ご家庭・学校・地域が意識して子供たちの力を育てる必要があります。

そしてあいさつは、コミュニケーション力の第一歩。すべては、そこから始まります。そうした意味でも、幼・小・中があいさつ運動に力を入れている理由がわかります。

北谷小学校でも、これからも継続して子供たちが気持ちのよいあいさつができるよう指導してまいります。教育センターの先生方、今日はありがとうございました。

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

就学時健診を行いました 令和7年度入学の皆さん待ってます!

本日は3時間授業にして、午後から就学時健診を行いました。令和7年度入学のお子さんの健康診断等を行いました。健診が終わって、子供たちも一安心。図書室で手続きが済むのを待ちました。

子供たちが健診を受けている間、吉川市役所子育て支援課の栗原係長様はじめ、児童相談員の講師の方をお招きし、「子育て講座」を行っていただきました。

「朝食をしっかり食べさせていただくことが大切です。また、決まった時刻に就寝させて、朝、ゆとりをもたせてください。子育てに悩んだら、いつでもご相談ください。」

児童相談員の方からは、子育てのヒントをたくさんいただきました。「強制的なしつけは怖さが先立ってしまいます。つい手が出てしまって、それでもいうことを聞かない。そこから、行動がエスカレートしがちです。親御さんの真剣な想いからくる行動でも、子供を傷付けてしまいます。大切なことは、なぜ、それがいけないのかわかるように伝えることです。」

会場の皆様も、一心に聞いておられました。子育て支援課の講師の皆様、ありがとうございました。

保護者の皆様のご協力のおかげで、全体をスムーズに運営することができました。大変ありがとうございました。お子さんの来年度のご入学を、心からお待ちしています。

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

全校朝会を行いました ハンバーグはどこの国の料理?

早いもので、今週で10月も終わり2学期も折り返し地点となります。11月の全校朝会を行いました。

いよいよ、11月9日の学習成果発表会が近付いてきたので、今日は改めて発表についての心構えを話しました。

「今、みなさんは11月9日の生活科や総合的な学習の時間の発表に向けて、準備をしていますね。テーマは、食育や地域学習に関することです。その発表を通して、保護者・地域の皆さんに日ごろのがんばりをみていただくことができます。準備を一生懸命してください。さて、食育に関する調べ学習というと、校長先生には学生時代の思い出があります。」

私が学生時代、講義をされていた教授が、「ハンバーグって、どこの国の食べ物か知ってるかい?」と聞かれてきたので私たちは「アメリカですよね」「いや、ハンブルグという地名が由来ならドイツじゃないかな。」と答えました。教授はにこっと笑って「じゃあ、宿題にします。来週まで調べてきてごらん」とおっしゃったので、こりゃ大変、と焦ってみんなで調べました。当時はインターネットが普及していなかったので、図書室で本をひっくり返し、みんなでわいわいいいながら調べたものです。

すると、ハンバーグはもともとモンゴルの料理だということがわかりました。モンゴルの騎馬民族、タタール人は他国に遠征にいくとき、馬肉を食料としていました。彼らは馬肉が凍らないように、そして柔らかいままで食べられるように鞍の下で温め、コショウや玉ねぎ、スパイスを混ぜていたのです。タタール人がヨーロッパに遠征していたとき、ドイツに伝わり、やがて焼いて食べる知恵が加わりました。それからドイツ人がアメリカに移住した際に、このドイツの郷土料理がアメリカに伝わったのです。この「ハンブルグのステーキ」は「ハンバーグステーキ」と名前が変わり、1970年代に、有名ハンバーガーチェーン店の出店とともに一気に日本にも広まりました。ちなみに、タルタルソースもタタール人が由来とされています。

ハンバーグの起源一つ調べるだけでも、これだけの歴史がわかるのです。まさに、学ぶことの楽しさです。

子供たちには、「ああ、はやく発表したい!」というわくわく感をもって、11月9日に臨んでほしいと思います。こうした知識や知恵の共有は、学ぶことへの意欲を高めます。それが本校の目指す「たくましく生きる力」の伸長につながると思います。子供たちの活躍に期待しています。

修学旅行2日目

修学旅行2日目

二日目は、快晴の朝になりました。ホテルでの最後の食事、朝食をおいしくいただきました。

名残惜しいけれど、箱根高原ホテルとはこれでお別れになります。2日間、大変お世話になりました!

芦ノ湖ロープウェーで、小涌谷まで行きました。すると、なんときれいに富士山が姿を現してくれました。いや、その雄々しさといったら!気温も暑くも寒くもなく、最高の見学となりました。

シャッターチャンス!富士山をバックに、集合写真!

その後、箱根町港までロープウェーで移動すると、海賊船が迎えてくれました。この日は外国人観光客の方がとても多く、船内は押し合いへし合いの大混雑だったのですが、ルールを守ったので安全に過ごすことができました。

箱根関所は写真がなくてすみません。最後の食事を鈴廣さんで済まして、一路学校に向かいました。予定通りの時刻に、全員無事で帰校することができました。

6年生の就学旅行のスローガンは、「6年生らしくルールを守り 仲良く協力して 最高の思い出になる修学旅行にしよう!」でした。一日目の鎌倉グループ行動で、雨を避けるためグループで話し合い、柔軟にコースを変えて対応するチームワークを見せてくれました。江ノ電の中で大声で話さない等周囲を気遣ったり、大涌谷で、硫黄のにおいに対して悪態をつかず、大自然に敬意を払って「くさい」と言わないようにしたり、ルールを守る姿勢を見せてくれました。そしてホテルや食事、バスガイドさんや運転手さんにしっかりお礼を述べることができました。「仲良く」の中には礼儀が含まれます。そうした部分も守れたのではないかと思います。

最後の食事、鈴廣で「校長先生、修学旅行は2泊3日がいいです」と話しかけられました。それは、この二日間が子供たちにとって最高の2日間だったことを物語っていました。

修学旅行での経験は、間違いなく6年生のたくましく生きる力の向上につながったと思います。それは、教科書やインターネットを検索しただけでは決して身に付くことのない、生きるための大切な力です。6年生のみんな、最高の2日間でした。よくがんばりました。そして6年生に貴重な経験を与えてくださった皆様、支えてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

修学旅行1日目

修学旅行1日目

10月23日、6年生は楽しみにしていた修学旅行に出発しました。車内はバスレクで大盛り上がり。

渋滞も解消され、予定通り大黒パーキングエリアに着くことができました。みんな元気です。

ほぼ、予定通り鶴岡八幡宮に到着できました。この時はまだ、雨が降っていなかったのでラッキーでした。

お待ちかね、小町通りでのお買い物タイム。お目当てのお土産、ゲット!

この後、雨が降ってきて大変でしたが、高徳院になんとか辿り着いて、お弁当にありつくことができました。

大仏様の前で、はい、チーズ!

江ノ電で長谷駅に移動して、江ノ島まで電車で移動。江ノ島水族館駐車場のゴールまで、全ての班が時間内に到着できました。

ホテルに到着したら、お土産売り場で、最後のお土産をゲット。

ホテルのスタッフの皆様の心づくしの夕食をいただきました。美味しかったー!

夕食のあと、入浴し、その後、ホテルの講義室で、寄木細工づくりを体験しました。先生に寄木細工の歴史についてご説明をいただきました。

みんな真剣に、寄木細工つくりに取り組みました。最高のお土産ができました。

こうして、1日目が終了しました。雨が降ったため、グループ行動のコースを変えることを余儀なくされたグループもありましたが、メンバーで協力し合い、臨機応変に行動できたことが立派でした。ホテルでの姿勢もよく、1日目の日程がスムースに進行しました。明日もがんばります。

感謝の会を行いました

感謝の会を行いました

北谷小学校は、日ごろ多くの地域ボランティアの皆様にお世話になっています。今日はそうした皆様を一堂にお招きして、感謝の気持ちを伝える「感謝の会」を行いました。

体育館にお集りいただいたボランティアの皆様。代表委員の言葉で、会をはじめました。

全校児童で「ありがとうの花」を斉唱しました。ご来場の皆様にも、「いい歌でした」ととても喜んでいただきました。

プレゼント贈呈。子供たちのつくった手紙、花束、感謝のメダルをお渡ししました。ご来場の皆様も、この表情です。とてもうれしそうにされていたので、安心しました。

代表のお言葉を、降旗議員様からいただきました。「北谷小の児童の皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうの歌をはじめて聴かせてもらって、感動しました。これからも、いろいろな面で皆さんを支えていきたいと思います。」

子供たちから大きな拍手が贈られました。

私から、児童にこんなことを伝えました。「皆さん、今日は感謝の気持ちをよく伝えることができました。ここにいらっしゃる皆様は、北谷小の皆さんが毎日安全に学校に通えるよう、そして様々な学習の機会を広げられるようご協力をいただいています。それを、当たり前と捉えてはいけません。皆さんも、誰かに親切にして、心から「ありがとう!」といわれたら「ああ、また親切をしよう。」と思うでしょう。今日いらした皆さんも同じです。様々な機会で「ありがとうございました!」といわれたら、いっそう北谷小に力を貸してくださることでしょう。これからも、例えば登下校ボランティアの皆様に「おはようございます!」「さようなら!」といわれたら、元気なごあいさつを返してください。きっと、「元気をもらった!」と喜んでくださいます。

短い会でしたが、子供たちの感謝の心を十分お伝えすることができたと思います。先日の「北谷小フェスティバル」と同様に、地域ボランティアの皆様と心の結び付きを強めることができた行事となりました。感謝する気持ちは、「豊かな心」の源泉です。

それも、日ごろから様々な面で北谷小を支えてくださるボランティアの皆様のおかげです。今日はご来校くださり本当にありがとうございました。これからも、北谷小学校の教育活動にご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

北谷小フェスティバルを行いました

北谷小フェスティバルを行いました

PTAの皆様が中心となって長い時間をかけて準備をしてくださった北谷小フェスティバルを、10月20日(日)に行いました。去年は大雨の中の開催でしたが、今年は打って変わってとても気持ちのよい青空のもとでの開催となりました。

おなじみ、おやじの会の皆様は特製揚げパンを販売してくださいました。大好評でした。

フレンドパークの皆様は、去年に引き続きクッキーを販売してくださいました。すぐ売り切れてしまうなど、こちらも大評判でした。

PTAの皆様が主催してくださった射的や的あてゲームは、今年も大盛況。終始、行列が途切れませんでした。

敬老会の皆様は、新聞紙でのかぶとづくり、けん玉、コマ、おはじきやお手玉でもてなしてくださいました。地域の高齢者の方と子供たちの交流、素晴らしいです。

八坂まつり共和会の皆様が、子供神輿を用意してくださいました。本物の掛け声のもと、伝統のお神輿をかついで練り歩き、子供たちは大喜びでした!

アクセサリーショップも大盛況。終始、どのお店も、子供たちの笑顔があふれていました。

高齢化や人間関係の希薄化により、地域のイベントが縮小する中、PTAの皆様が中心となって行ってくださるこの「北谷小フェスティバル」は、毎年大変な賑わいをみせます。その中で、保護者、地域、そして各団体の皆様が子供たちと触れ合って、絆を強めてくださるのは本当にうれしく、ありがたい限りです。「子供を地域とともに育てる」というは易いのですが、実際様々な問題があります。この北谷小フェスティバルは、その最適解の一つだと信じて疑いません。

フェスティバルに協力してくださった皆様、素晴らしい絆を子供たちに分けてくださり、本当にありがとうございました。

2年生まち探検を行いました

2年生まち探検を行いました

2年生はこれまでずっとまち探検の計画を進めてきて、今日が本番となりました。とても多くの保護者の皆様に引率のご協力をいただきました。私は美南高校のグループに同行したので、少しだけその様子をお伝えします。

さあ、出発。先頭は、引率された保護者の方ではなく、グループリーダーが務めます。

美南高校到着!「こんにちは。北谷小2年生です。美南高校のことを教えてもらいにきました。」とてもしっかりしたあいさつができました。

教頭先生が迎えてくださって、会議室に案内していただきました。「宜しくお願いします。」礼儀正しいあいさつができました。

子供たちの質問に答えてくださいました。子供たちは、用意した質問をお伝えすることができました。「楽器はありますか。」「タブレットは使いますか。」遠足の目的地がディズニーランドで、修学旅行の行先が沖縄だと聞いて、びっくり!

質問タイムのあとは、校内を案内していただきました。体育館の広さにびっくり!「ひろーい!!」

図書室にも案内していただきました。図書館司書の方が、たくさんの本があることを説明してくださいました。

最後に、校庭をみせていただきました。「こっちも、広いね。」また、校庭を行き来する生徒さんたちが、みんな「お、小学生のみんな。こんにちはー!」と元気にあいさつしてくれました。

しっかり、お礼を述べることができました。「ありがとうございました!」

緊張しながらも、立派な姿勢で見学することができました。社会勉強の第一歩として、素晴らしい機会となりました。また、道中も安全に通行できたのは、ボランティアの保護者の皆様のおかげです。

子供たちは教えていただいたことをまとめて、互いに発表しあいます。そのことが、学力や、生きる力を高めていきます。

美南高校の皆様、お忙しい中丁寧にご対応くださり、ありがとうございました。

3校対抗陸上記録会を行いました

3校対抗陸上記録会を行いました

本来、陸上大会を実施する予定だった10月8日・9日がいずれも雨天で中止になり、そのため北谷小・美南小・中曽根小を除く5校は関小学校で10月10日に記録会として開催しました。前述の3つの学校は10日に教育委員会の学校訪問が入っていたため、本日16日(水)実施の運びとなりました。

緊張した面持ちで会場入りした子供たち。競技の様子を一部、少しだけお届けします(すべての競技をお見せできなくてすみません)。

女子持久走。最後まであきらめない走りが光りました。

男子持久走。前のランナーに必死で付いていく強い精神力を見せました。

高跳び。プレッシャーに負けることなく、実力を出し切りました。

ハードル。ハードルに足をとられてもあわてずバランスをとり、完走する姿が立派でした。

100M走。3校対抗のため、少ない競争相手がむしろ強いプレッシャーとなりましたが、一歩も退かない力強い走りを見せました。

ボール投げ。競技を楽しんでいたかのような様子がとても頼もしく感じました。

3分間縄跳び。本番のプレッシャーの中、実力を出し切った子が多くいました。

400Mリレー。3校いずれの選手も、全力で駆け抜けました。見ごたえのある素晴らしいレースとなりました。

印象的だった場面がいくつかあります。一つは、高跳びの決勝です。最後まで残った本校の児童が、記録的に引き分けました。すると、相手チームの児童と握手をして、競技を終えたのです。互いの健闘をたたえ合い、「ありがとう」の意を示したのでした。会場から、大きな拍手が沸き起こりました。

もう一つは、北谷小の児童の見事な応援です。スタートは、選手の気が散らないよう押し黙る。そして、競技中は、心を一つにして、選手に声援を送る。その立派で力強い応援は、3校の中で間違いなく1番でした。

(戦い終わった選手たち)

いつまでも続く猛暑もあり、練習日程があまりとれない中での記録会でした。思い通りの記録を出して喜ぶ児童も、練習時の記録に届かず悔しがる児童もいました。でも、その思いを胸に刻み、次につなげてほしいと思います。また、高跳びでみせたあの場面のように、他校との交流を大切にして、中学校での絆づくりにつなげてほしいと思います。

この陸上記録会でも、多くの場面で子供たちの「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」が高まったと思います。この成果を、次の修学旅行や50周年記念式典での学習成果発表会に生かしてほしいと思います。6年生、本当によくがんばりました。

今までご協力くださった保護者の皆様、会場に応援にいらした保護者の皆様、ありがとうございました。

5年生 減災教育を行いました

5年生 減災教育を行いました

5年生は昨日に引き続き、減災教育を行いました。今日は市役所危機管理課の皆さんによる防災意識を高める授業です。中心となるのは、市内にお住いの浅水さんです。これまで、様々な場所で吉川の水害や歴史にまつわるご講演を行ってこられました。今日、本校にお越しくださり、子供たちにお話をしてくださいました。

浅水さんは、手書きのイラストでスライドをつくり、吉川の歴史、特に水害との戦いについて丁寧に伝えてくだいました。カスリーン台風により、県内に大変な被害が出たこと。人々の大水への備えや、予防策。そして二つの川に挟まれて肥沃な土地であることから獲れるおいしいお米など、静かですが、とても力強い口調でいらっしゃいました。

経験者の方のお話に優る資料はありません。まさに、生き証人の方のお話です。本当に貴重な機会をいただけたと思います。

浅水さんのお話から、子供たちは水害と戦ってきた吉川の人々のたくましさと知恵を学んでくれたことでしょう。同時に、川がもたらす肥沃な土地など、自然と共生してきたことも分かったことでしょう。その知恵や歴史を受け継いでいくのが、子供たちです。

浅水さん、危機管理課の皆様、今日は価値ある経験をご提供くださり、ありがとうございました。

5年生 河川学習を行いました

5年生 河川学習を行いました

昨日に引き続き、朝から雨の降りしきる寒い一日になりました。

5年生が「河川学習」を行いました。江戸川河川事務所の方をお招きしての特別授業です。「大きな川が流れるところに大雨が降ったら、どうなるでしょう。」という吉川にとっては切実な問いかけから始まりました。

「道路が使えなくなる」「逃げ場がなくなる」等の意見が出されました。子供たちも報道等から河川の氾濫についての怖さは承知しています。中には「お米がだめになる」という意見も出されました。先日の稲刈り体験から続いているお米の学習が生きていると感じました。

「内水氾濫」とは、下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時や、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時等に、雨水が排水できなくなり浸水する現象です。 下水道や水路等から雨水があふれだし、浸水被害が発生します。この現象の恐ろしさについて、丁寧に説明していただきました。

そして、川の水位の危険情報などは、様々なメディアから入手できることを教えていただきました。

まとめのテストを行って、授業を終えました。

最後にいただいた言葉が印象的です。「川の危険について理解し、正しい情報を手に入れて、安全に避難することを心掛けてください。」

地球温暖化の影響でしょうか。海水温が上昇し、ゲリラ降雨や線状降水帯、台風の激甚化などが日常化してきています。ここ吉川は、中川と江戸川という大きな二つの河川に挟まれた地域です。土地が肥沃で、川魚料理という名産が伝承されてきた裏側に、常に水の災害に対する備えをしておく必要があります。

江戸川河川事務所の皆様に教えていただいたことで、子供たちの防災意識も一歩深まったことでしょう。今日は貴重な学習の機会をいただき、ありがとございました。

学習の合間のお楽しみ 風やゴムで動くおもちゃと4年生ベースボールチャレンジ

学習の合間のお楽しみ 風やゴムで動くおもちゃと4年生ベースボールチャレンジ

8日・9日のいずれも陸上競技大会が中止になりました。今後のことについては、決まり次第詳しくお伝えします。

3年生の教室をのぞくと、理科の「風やゴムで動くおもちゃ」の実験に取り組んでいました。風車ができると、子供たちは大喜び。みんなフーフー一生懸命口で風を送っていました。

この単元、子供たちは大喜びで取り組みます。3年生で最も楽しい理科の単元の一つです。

こちらは、3・4年生が取り組んだ「ライオンズ ベースボールチャレンジ」です。これは体育授業サポートとして「キッズベースボールチャレンジ」を実施し、ライオンズアカデミーコーチの方が講師を務めてくださるものです。

昨今、県内の子どもたちの投てき能力および体力低下の改善に寄与することを目的に、学校教育のサポートとして小学生を対象に体育授業の中でキャッチボールを中心に、野球のプレー要素である『投げる』、『捕る』の体験を通じて、児童の体力向上ならびに野球界の発展・普及に貢献し、よりスポーツの楽しさや面白さを教えていただくものです。

授業を拝見すると、実に子供たちが楽しそうに活動いていました。

「はーい、ボールを上に投げて、落ちてきたボールをキャッチしますよー!」

みんなきゃあきゃあとボールキャッチを楽しみました。「おもしろかったー!」さすがプログラムが整っています。子供たちを楽しませながらキャッチボールの基礎・基本をしっかり学ばせるあたり、プログラムの巧みさに感心させられました。

今現在、子供たちに人気のスポーツはサッカーと野球が二大巨頭ですが、徐々にサッカー熱の方が高まっているように思います。理由は、キャッチボールができる公園が少なくなったこともあるでしょう。そんな中、ロサンゼルスドジャースの大谷 翔平選手が目覚ましい活躍をしていることで、徐々に野球人気も高まってきています。そんな中での取り組みだったので、子供たちも大いに興味をもって楽しんだことでしょう。お二人のコーチの方、大変ありがとうございました。

小学校での学習は、基礎・基本です。それはとても大切ですが、習得は地道に行わなければならず、楽しいとはいいがたいものです。でも、そんな中でも楽しい学習がたくさんあります。そんなときは大いに学習を楽しんでもらって、そのやる気がいろいろな学習の場に広がっていってほしいと思います。

さあ、明日もがんばりましょう!

陸上大会延期 そして最後の陸上練習

陸上大会延期 そして最後の陸上練習

8日(火)に予定れていた陸上競技大会は、明日雨天予報のために延期になりました。今のところは9日(水)に実施する予定ですが、詳細は今後わかり次第お伝えします。

今日も陸上の練習を行いました。一人一人が目標をもって、最後の練習に臨みました。

なわとびの児童で、「日曜日、練習をがんばりました」との声も聞きました。素晴らしいと思います。結果をだすことは重要ですが、そこに至るまでに努力を積みかねること、過程の重視が大事だと思います。6年生一人一人が陸上に参加し、互いに励まし合い、最後までがんばりぬき、チームワークを高めると同時に体力を伸ばしてほしいと思います。6年生の皆さん、今日までがんばってくれてありがとう。立派な練習態度でした。

6年生大車輪!

6年生大車輪!

6年生が大車輪の活躍をみせています。10月に陸上大会と修学旅行という大きな行事を控えている6年生。

昼休みは、体育館で引率者引き合わせがありました。一人一人、先生方の言葉をよく聞いて、拍手を送ってくれました。いや、うれしくなりますね。最後に、きれいに色を塗った修学旅行のしおりを渡してくれました。ありがとう!

午後は、陸上大会の練習でいよいよ大詰めです。練習にもいっそう、身が入りました。縄跳びの子たちに話を聞いても、「記録が伸びました!」「もう少しでした!」と前向きな声をたくさんもらいました。ハードルもボール投げも、幅跳び・高跳びも、持久走も、一生懸命練習に打ち込む姿が立派でした。

大変だと思います。でも、行事の一つ一つには大切な意味があります。修学旅行は小学校6年間最後の宿泊体験、陸上は市内一斉の行事です。その中で自分にできる精いっぱいをやりぬくことで、本校が育てている「たくましく生きる力」の「やりぬく力」「つながる力」が伸びると思います。

いよいよ来週、陸上競技大会です。週末は睡眠や休養を十分とって、エネルギーを充填してほしいと思います。6年生、今週もがんばってくれてありがとう。

3年生遠足 鉄道博物館に行ってきました

3年生遠足 鉄道博物館に行ってきました

10月3日(木)、3年生は遠足で鉄道博物館に行ってきました。あいにくの空模様で、道路は大渋滞。到着が30分近く遅れる事態になりましたが、なんとか予約していたジオラマはぎりぎりセーフ。すてきな鉄道ショーをみることができて、子供たちは大喜びでした。

午前中は、学級単位で博物館内を見学しました。さすが鉄道博物館、展示品は本物で、券売機で切符を買う体験もできました。

雨が止んだので、屋上にも出ることができました。新幹線の到着・出発もみることができて、壮観そのものでした。

あっという間に午前中の時間が過ぎて、待ちに待ったお弁当タイム!4階の食堂広間で食べることができたので、窓の外には新幹線の走行が見られました。おうちの方が心を込めてつくってくださったお弁当に、これまたみんな、大満足!

午後からは、グループ行動です。班単位で、みたいものを選んで見学します。古い車両の車内に座ることもできて大喜び。「トトロの猫バス!」「鬼滅の刃の夢幻列車!」私たちにとっては懐かしい車内も、子供たちには、そうみえたようです。

見晴らしのいいところでちょっと一休み。はいポーズ!

無事に見学も終えて、入り口付近の写真スポットで記念撮影をして、鉄道博物館を後にしました。「楽しかったー!」

展示物はとても魅力的だったし、一日の流れもスムーズでした。感心したのは、グループ行動がしっかりできていたことです。興味をもった展示物に行きがちですが、班の子たちが「みんなで行動するんだよ!」と声を掛け合い、比較的混乱なく見学ができたことはとてもよかったと思います。

子供たちにとって楽しい思い出になった一日。おうちの人のご支援や子供たち自身のチームワーク、担任の先生方の毅然とした指導があいまって、大成功で終えることができました。この成功体験を胸に自信を付け、次の体験に生かし、成長につなげてほしいを思います。

保護者の皆様のご支援を大変ありがとうございました。

1年・5年歯みがき教室

1年・5年歯みがき教室

朝は涼しいけれど、午後からは気温が上がり蒸し暑くなりました。明日は最高気温32度、また真夏日になります。長そでを着ているお子さんは日中蒸し暑さから不快感を感じがちなので、着脱できる衣服の準備をお願いします。

1年・5年生が歯みがき教室を行いました。この時期に実施するのは、1年生で永久歯が生える時期だからです。6月はまだ乳歯の多い子がいることから、10月の方が適しているといえます。また、歯みがきの大切さをご家庭で理解していただくため、保護者の皆様にもご参加いただきました。

学校歯科医の戸張先生、歯科衛生士の皆様をお迎えして、各教室で歯みがきの大切さについてお話をいただきました。さすが歯科衛生士の先生、資料も豊富でお話がわかりやすかったです。

プラーク(歯垢)は虫歯菌の格好のエサとなり、これを除去することが口腔内の健康を保つ上で大切になります。おうちの方のご協力のもと、カラーテスターを使用して磨き残しのプラークをチェックしました。「はい、あーん。」

正しい磨き方をしっかり教わりました。さあ、今日から歯みがきにいっそうがんばって取り組みましょう!

6時間目は、5年生が歯みがき教室に取り組みました。高学年も保護者の方にご参加いただき、一緒に歯みがきの大切さについて講義を聞いていただきました。

歯周病が万病のもと、という理解はだいぶ進んでいるように思います。しかし、知識を得るだけでは十分ではないかもしれません。「ああ、やっぱり歯みがきは面倒だな」と思ってしまうと、なかなか一日三度の歯みがきにつながりません。

しかし、今日のように改めて保護者の皆様と一緒に歯垢除去の大切さについて専門家の方の話を聞いていただき、プラークの残り方を確かめ、正しい除去の仕方について講義をしていただくと、まったく効果が違うと思います。

歯を健康に保つことは、学習や運動の能力を向上させ、健康増進につながります。そのための貴重な学習の機会をいただきました。戸張先生、歯科衛生士の先生方、今日は大変ありがとうございました。

5年生稲刈り体験

5年生稲刈り体験

本日、JAさいかつの皆様のご支援のもと、5年生が稲刈り体験を行いました。まずは、鎌の使い方や、稲の切り取り方について教えていただきました。「ざくっと切ったら、稲をわらで束ねてください。」

それでは早速、作業開始です!

ざくっざくっと心地よい音を立てて、稲が刈り取られていきます。子供たちもこの表情!「刈ったどー!」

作業が終わったあと、コンバインでの刈り取りをみせていただきました。人手の数十倍の速さで刈り取りを行っていくそのすごさに簡単の声が上がりました。「すごい!!」「はや!!」

その後、質問コーナーを設け、即興で皆様に質問に答えていただきました。「コンバインを運転するのに、免許は必要ですか?」「この田んぼ1枚から、どのぐらいのお米が獲れますか?」いい質問が出たことは、子供たちが稲刈りに興味をもった証拠です。

最後に、お世話になったJAさいかつの皆様に全員でお礼をお伝えしました。「ありがとうございました!」

およそ30分ほどの作業でしたが、稲刈りの大変さと収穫の喜びをほんの少しだけ、子供たちに味わわせることができたと思います。お米は、大地の恵みと、生産者の方の創意工夫と努力の結晶です。それを理解して、お米に対して尊敬の気持ちをもっていただく。それこそが食育の基本だと考えています。

それはお米だけではありません。すべての食物がそうだということを子供たちに伝えたいと思います。その貴重な機会となったこの経験をご提供くださったJAさいかつの皆様に心よりお礼を申し上げます。大変ありがとうございました。

アクアワールドに行ってきました(4年遠足)

9月27日(金)、4年生が遠足で「アクアワールド大洗水族館」に行ってきました。雨模様の天候でしたが、バスの乗り降りや昼食のタイミングで雨が止み、大きな混乱なく日程を進めることができました。イルカショーでは、アシカとイルカの生態についてクイズを通して学びました。後半のイルカのジャンプでは、大きな水しぶきに大興奮しながら、見事なショーに熱中しました。昼食は海が見える外のスペースで食べました。波の音と潮風が隠し味となり、おうちの方の愛情たっぷりのお弁当をみんな笑顔で美味しくいただきました。水族館の見学はグループ行動で行いました。自分のめあてを「友達との協力」としている子が多く、言葉通り相手を意識して譲り合って行動している姿がとても立派でした。大きな水槽でゆったりと泳ぐ魚たちやかわいいペンギンの姿に歓声が上がっていました。バスの中でも、バスレクを通してクラスの絆を深められました。「クラスの友達とたくさん話せてうれしかった」という声も聞こえてきました。普段の学校生活で育んだ「おちつく力」「つながる力」「やりぬく力」が校外でも発揮でき、達成感という自信からさらに伸ばすことができた遠足でした。これからも自分の目標をに向かって進んでいってくれることでしょう。今後の4年生の活躍に期待が広がります。遠足に向けて色々なご準備をいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

放課後陸上練習を行っています

放課後陸上練習を行っています

10月8日に、市内のすべての6年生が参加する市内陸上競技会が関小学校で開催されます。大会一か月前の9月9日から練習を始める予定でしたが、先週20日(金)まで猛暑日が続き、運動場での練習ができませんでした。今週初めからようやく気温が下がり練習できる環境が整ったので、火曜日から練習を始めています。

子供たちはそれぞれの種目に分かれ、短い時間でも練習にがんばって取り組んでいます。

練習の目的は、よい成績を上げることが主ではありません。まずは、公正に選手を選ぶために複数の職員で対応し記録を正確にとること、そして練習を継続して行うことで競技に慣れさせ、けがや事故を防ぐことです。陸上は互いに競い合い体力向上を図ること、そして成長に資するよい経験にすることが一番の目的です。

残りの日々は短いですが、子供たちには練習に真摯な姿勢で取り組ませ、本番に臨ませたいと思います。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

6年生 埼玉県 選挙出前講座を行いました

先週と比べると、嘘のように涼しく、朝は肌寒いと感じるようになりました。季節が二歩も三歩も進んだ感じです。季節の変わり目、体調を崩しやすいのでご家庭でもご配意くださるようお願いいたします。

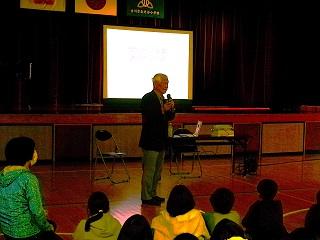

2024年は選挙イヤーと言われています。1月に台湾総統選、3月はロシア大統領選挙が行われ、11月にはアメリカ大統領選挙が控えています。日本でも立憲民主党や自民党の総裁選挙が行われ、それぞれ大いに盛り上がりをみせています。そうした流れもあり、本日、県と吉川市の選挙管理委員会の皆様をお招きして、6年生が「出前選挙講座」を行いました。

まずは選挙管理委員会の大学生ボランティアの方から、選挙に関する説明を受けます。「選挙に行かないということは、政策について何も言わないということです。だから選挙はとても大切です!」選挙クイズも、盛り上がりました。

メインイベントは、「模擬選挙」です。先生方を候補者に見立てて、選挙演説を聞き、そのうえで実際に投票をするかという体験活動です。候補者になった先生方は、有権者の心に響くよう選挙公約を訴えます。子供たちも、真剣に各候補の演説に耳を傾けました。

その後、投票用紙をいただき、投票台で候補者名を書き、投票箱に用紙を入れました。用意されたものは、すべて本物!「模擬選挙」とはいえ、本物を使って投票できることは貴重な体験です。いやがおうにも、模擬選挙が盛り上がりました。

事前に選ばれた子供たちが手伝って、開票作業を行います。この機械も本物。あっという間にカウントするスピードに子供たちから感嘆の声がもれました。こうして選挙の勝者も決まり、1時間の学習が終わりました。最後にお礼をいって、貴重な学習が終了しました。ありがとうございました!

今、地上波テレビは自民党総裁選挙の話題でもちきりです。直接選挙でないとはいえ、時期総理大臣が選ばれるのですから、視聴者の関心も相当に高いのでしょう。ただ、大切なことは若い人の選挙に関する関心を高めることです。

選挙という国民が政治に対する意思表示できる機会が保障されていることは、とても幸せなことだと感じます。半面、近年いわゆる権威主義国家の横暴が目立ちます。領空侵犯や領海侵犯を平然と行ったり、ミサイルを頻繁に打ち上げたり、一方的に他国を武力で現状変更しようとしたり。これらの国々の国民は、いかに政府が横暴にふるまっても、政権を退けることができません。子供たちには、このことを改めて伝えることが大切ではないでしょうか。

私たち国民が投票権によって保障される政治にかかわる力は、微力ではありますが決して無力ではないのです。今日説明していただいたこと。「投票に行かないことは、政治に対して口を閉ざすことになります。」まさにその通りです。今日の体験を学習に結びつけ、民主政治についての理解を深めたいと思います。

選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

おやじの会主催 宿泊体験2日目

おやじの会主催 宿泊体験2日目

二日目の朝食は、家庭科室で手づくりサンドイッチです。これまた美味しくできて、大満足。

二日目のメインコンテンツ、風船飛行機飛ばし。誰が一番遠くに飛ばせるか、さあ競争!

あっという間の二日間、いよいよフィナーレです。全員そろって記念撮影をしたあと、おやじの会の皆様に全員でお礼をいいました。「ありがとうございました!」

おやじの会の皆様は、このイベントのため、事前に周到な準備をして臨まれました。子供達が楽しんでくれるか、安全に活動できるか、常に気を配ってくださいました。そのおかげで、二日間の運営がとても円滑でした。ボランティアの皆様主催で、ここまでしっかりプログラムが組まれた宿泊体験ができる学校は、他にはないと思います。

コロナ禍以降、子供達が外に出て直接体験をする機会が非常に減ったといわれています。今、外に出なくてもオンラインゲームで友達と遊ぶことができます。世界とつながることもできます。家から一歩も出なくても、便利で快適な遊びが、常に目の前にあるのです。

けれど、ドッジボールで汗を流したり、野趣あふれるドラム缶風呂に入ったり、手づくり工作を楽しんだり、朝食や夕食を協力して手づくりしたり、という体験活動こそ、子供達の心と体に成長にとってプラスとなります。仲間と一緒に楽しむこと、工作に手こずりながらも教え合って完成させること、星空を眺めながら(ちょっとできませんでしたが)夜花火を楽しむこと。どれも、子供達の中に眠る本当の力、たくましさを引き出してくれる素晴しい経験になると思います。

この行事に参加してくれた子供達は、ずっとスマホばかりをいじる人生を送ることはないでしょう。様々な体験を自ら経験して、私たち人間が本来もっているたくましく生きる力を自ら伸ばしていくことでしょう。北谷小にとっておやじの会の皆様が主催してくださる体験活動は、本当に貴重で、北谷小自慢そのものです。

令和6年度、おやじの会の皆様が主催してくださる行事はこれで終了ですが、また次年度、ぜひ子供達のためにお力添えをいただきたいと思います。本当にありがとうございました。

おやじの会主催 宿泊体験1日目

おやじの会主催 宿泊体験1日目

北谷小学校のボランティア組織「おやじの会」の皆様は、年に3回、子供達に体験学習の場を与えてくださいます。1回目が5月の飯ごう炊さん体験、2回目が7月の流しそうめん体験。そして3回目がこの「宿泊体験」です。参加学年は4,5,6年生の希望者。おやじの会の皆様のもと、2日間にわたって様々な体験活動を行い、そして夜は体育館に寝泊まりします。

さて、体育館に集まったおよそ30名。グループ分けをして、いよいよ二日間の体験活動スタートです。

まずは手始めに、ソフトバレーボールを使った体育館ドッジボールで汗をかきます。男女対抗戦やチーム対抗戦、最後は子供達対おやじの会で大盛り上がりでした。

汗をかいたあとは、宿泊体験名物ドラム缶風呂に入ります。子供達に大人気の体験です。この日は曇りで風もさわやかだったので、みんな気持ちよさそうでした。

ドラム缶づくりと同時進行で、夜に使う「ペットボトルランタン」をつくりました。ちょっと手こずったけれどよくがんばってつくり、世界に一つのランタンが完成しました!

夕食はみんなでカレーをつくります。美味しくできて、大満足!一回目の飯ごう炊飯の体験も生きています。

その後は、校庭で花火を楽しみます。雨が心配されましたが、ぎりぎり大丈夫でした。これはラッキー!

こうして、1日目の夜が更けていきました。体育館に寝袋を敷いて、おやすみなさい。

二日目に続きます。

3年生 なまずの学習

3年生 なまずの学習

業間休みは遊べたのですが、気温の急上昇に伴い、昼休みはまた外での遊びができなくなりました。いったい、この暑さはいつまで続くのでしょう。もううんざりです。

3年生が割烹「ますや」さんのご主人、横川さんをお招きして「なまずの学習」を行いました。子供たちのためにサプライズを用意してくださった横川さん。なまず料理と吉川市の歴史について語ってくださったあと、なまずを実際にさばいてその様子をみせてくださいました。

「え!本当に切っちゃうの?」子供たちはドキドキです。

子供たちははらはらしながら目を丸くして様子を見守ります。

三枚におろしたナマズの肉はきれいであざやかな白でした。順番に触らしていただきました。「初めて触った!」さばいたばかりの切り身に触れて、みんな驚いていました。

そして、生きているなまずにも触らせていただきました。「ぬるぬるしてる!」そう、なまずは水中で石や岩にぶつかってもけがをしないように、粘膜で体が包まれています。これも、生きる上での大切な知恵です。

さあ、いよいよサプライズをいただきます。ますやさんが、子供たちのために早くからなまずのたたきを全員分用意してきてくださいました。「わあ、はじめて食べる!」「いい匂い!」「ありがとうございます!」みんな大喜び。

「おいしー!」「うまーい!」たたきは骨や内臓も使うことから子供にはちょっと合わないという向きもあるようですが、子供たちはますやさんの心づくしのプレゼントに大感激していました。

最後にお礼をいって、学習を終えました。「ありがとうございました!」

なまずのおいしさを味わい、なまずに興味をもつ。それは、子供たちの主体的な学習態度の育成と、郷土愛の伸長につながります。

「ますや」の皆様、子供たちに素晴らしい学習の機会をご提供くださり、本当にありがとうございました!

6年生陸上練習はエアコンの効いた場所で

6年生陸上練習はエアコンの効いた場所で

10月8日(火)に陸上競技大会が予定されています。選手を公正に選ぶこと、そして練習と経験を十分に積ませて本番でのけがをなくすために、例年通り一か月前の9月10日から放課後練習を始めました。

ところが今年の暑さは異常です。現在吉川市では、熱中症防止のために熱中症指数31以上、気温35度以上では原則外での運動を中止しています。陸上練習もこの原則にのっとって行っていますが、朝夕の気温は幾分収まってはきたものの、今日は午後3時を過ぎても気温が37度から下がらず、外での練習ができない状況になりました。

そのため、今日も廊下で練習を行いました。廊下でジャンプしても大丈夫なことを教職員が確認し、そのうえで教室のエアコンの冷気を外にも流すようにして、3分間なわとびの練習に取り組みました。持久跳びは動きを最小限にして跳ぶものなので、足を滑らせたりする児童がいないことを確認しながら、声を掛けながら練習をしています。

予報によれば、暑さは今週末からようやく収まりそうです。陸上の練習も重要ですが、それ以上に命に係わる熱中症の危機を避けなければいけません。保護者の皆様のご理解をいただければと思います。

この異常ともいえるような暑さがはやくおさまって、子供たちが気持ちよく学習や運動に取り組めるようになりますように!

船橋アンデルセン公園に行ってきました(2年 遠足)

9月13日(金)に、2年生が遠足でアンデルセン公園に行ってきました。アンデルセン公園では、ワークショップでキャンドル作りに挑戦したり、班ごとに公園の散策やアスレチックを行ったりしました。キャンドル作りでは、楽しみながらもみんな真剣に模様や色付けを工夫し、世界に一つだけのオリジナルキャンドルを完成させました。素早く完成させた子もじっくり作業した子も仕上がりに大満足でした。アスレチックでは、班行動に挑戦しました。集合場所と時間を決め、班ごとに公園を散策しながら、アスレチックを楽しみました。集合時間には、汗をかいた2年生が「楽しかった。」「たくさん挑戦した。疲れた。」などと口にしながら、戻ってくることができました。各班、色々なドラマがあったことと思いますが、相手を思い合い協力した経験は大きな宝物になることと思います。また、バスの運転手さんやアンデルセン公園のスタッフの方々に大きな声であいさつや感謝の言葉を伝えられていた姿はとても立派でした。たくましく生きる力が伸びていると実感しました。子供たちにとっても、大きな自信となったはずです。みんなの協力で成し得た大成功な遠足でした。

日々の体調管理や遠足の準備、早朝のお弁当作りと、保護者様にはたくさん支えていただきました。本当にありがとうございました。

2年生生活科「秋のいきもの」 虫探し 楽しい!

2年生生活科「秋のいきもの」 虫探し 楽しい!

今日もとても暑い日で、外での遊びを制限せざるを得ませんでした。子供たちには申し訳ないと思います。そんな中ですが、2校時に2年生が生活科で「秋のいきもの」の学習を行っていました。みんな楽しそうに虫かごをもちよって、校庭の草むらにいるバッタやカナヘビを探します。子供たちはもう夢中。暑さに気を付けながら、進めました。

そして教室にもちかえり、見つけた生き物の記録カードを作成して情報を共有します。このとき子供たちは、ショウリョウバッタやダンゴムシなどの絵を描きましたが、これがみんな上手で驚きました!子供たちの喜びや楽しさは、そのまま素晴らしい表現力となり作品に現れます。みんな、できあがった絵をとてもうれしそうに見せてくれました。

子供の心は、自然への興味や探究心でいっぱいです。その好奇心をめいっぱい発揮して虫探しをして、見つけたときの喜びはものすごく大きいものです。その時のみんなのすてきな笑顔。本当に子供って素晴らしいなあと思います。

その2年生は明日は遠足。アンデルセン公園に出発します。暑くなりそうだけれど、担任は公園内の避暑場を十分把握して臨みます。楽しい行事になりますように!

暑い!とにかく暑い!

暑い!とにかく暑い!

今学校は、どの教室にもエアコンが整備されているので、暑くても授業は大丈夫です。各教室で、子供たちはがんばっています。

しかし今日は、今シーズン一番の暑さでした。いつも熱中症指数計とにらめっこしながら外での体育が可能か判断します。ここ数日、熱中症指数が危険域に入るのは正午でした。そのため午前中は外での体育ができたのですが、今日は午前10時には危険域に達したので、業間休みの外遊びも中止にせざるを得ませんでし

2時間目まではぎりぎり大丈夫な数値だったので、子供たちの様子をみながら実施しました。なお、休憩を入れたり、適宜水分補給を行ったり、体育の時間自体も早めに終わらせるようにしています。

同じく2時間目、2年生が体育館でマット運動をがんばっていました。アリーナの窓を全部開け、冷風機を出して対応しましたが、子供たちは意に介さないほどマット運動に集中して今井s多。

放課後の練習もおそらくできないことが予想されたので、業間休みに6年生がリレー練習などを体育館で行いました。なお、放課後の練習は、安全を確認しながらエアコンの効いた教室の冷気を利用して、廊下で行ったりしました。

とにかく、今日は暑い日でした。「日照りの朝曇り」という言葉がありますが、日中の最高気温が高い日は、朝は曇っていることが多い。しかし今日は朝から快晴で日差しが強かったので、気温の上昇も非常に急でした。

この季節外れの暑さも週末まで続くようです。子供たちも大変だと思います。暑さ対策等、ご家庭でもご配意くださいますようお願いいたします。特に、睡眠時間と朝食は大切です!

陸上競技大会の練習を始めました

陸上競技大会の練習を始めました

暑い日が続きます。今日も午後から熱中症指数が危険レベルに上がったので、昼休みの外遊びや体育は中止としました。体育館の熱中症指数計はまだ注意レベルだったので、体育館に児童を集合させ、様子をみながら3分間縄跳びを1回だけ行いました。

放課後、陸上競技大会の練習をすることには意義があります。一つは、選手の選び方を公正に行うため、記録を正しくとる必要があること。もう一つは、本番に備えてけがをしないようにするために、練習を十分にしておくのが大切であること。熱中症警戒アラートが連日出される中、放課後毎日練習をする必要があるのかと思われる向きもあるでしょう。しかし、陸上競技大会の練習は、子供たちの安全を守るためでもあるのです。

ただ、この非常に暑い気候はまだまだ続くことが予想されます。学校では熱中症指数を常に注視して、子供たちの熱中症予防に努めてまいります。保護者の皆様には、ご家庭での十分な休養や睡眠の摂取、バランスのとれた食事へのご配慮など、子供たちの健康状態の維持にご配意くださいますよう宜しくお願いいたします。

第4回吉川市児童生徒プレゼンテーション大会が開催されました

第4回吉川市児童生徒プレゼンテーション大会が開催されました

今年で4年目になる吉川市のプレゼン大会が9月7日(土)午後1時より市民交流センターおあしすで開催されました。

本校からは、昨年に引き続き6年生 坪川 準生さんが参加して、日頃の思いをプレゼンに綴って、壇上から生き生きとメッセージを伝えました。

プレゼンの内容は「自然に学べ」。取り上げた中心の一つがバイオメティクス(生物模倣)でした。それは生き物の優れた能力を科学に応用することで、暮らしを豊かにするものです。坪川さんはその素晴らしさに注目しました。そして、自然と共生し、自然の恵みを享受し、自然に大いに学ぶことで私たちはもっと豊かに生活できるということを自分の言葉で伝えていました。とても立派な発表でした。

この吉川市のプレゼン大会は、探究型学習(PBL)の理論に基づいて行われています。子供たちが自分の考えや生活経験に基づき課題を見つけ、情報を収集し、編集・加工して発信する。それはまさに課題解決学習そのものです。また、吉川市が目指す非認知能力の育成に探究型学習はもっとも効果的な方法とされています。

吉川市はこのPBLを全市的に推進していますが、このプレゼン大会で自分の意見や考えをいきいきと発信している児童生徒をみているとまさにそのとおりだと思います。坪川さんは興味・関心ある事象をとりあげ、自分の考えを付け加え見事な形で発信できました。まさにこれは、数値では表せない非認知能力の高まりだと思います。

このプレゼン大会で育った児童生徒は、まさに吉川市の宝物といえるでしょう。坪川さん、素晴しい発表をありがとう!

体育館体育 1年生と6年生

体育館体育 1年生と6年生

午前中は熱中症指数とにらめっこしていてなんとか大丈夫でした。しかし正午からは危険域になったので昼休みの外遊び・運動場での体育を中止しました。

体育館での様子です。6年生は、走り高跳びに取り組んでいます。10月の陸上大会に向け、種目練習を決めるためです。まずは、全体でジャンプをして体ほぐし。6年生全員ががんばってジャンプする姿は、なんとも壮観です。

そして体育館の半面では、1年生がマットの準備をしていました。小さな体でみんなと力を合わせ、よいしょ、よいしょとマットを運ぶ姿がなんともかわいらしく、6年生とは対照的な場面に移りました。

体育館は外よりだいぶ気温が低く、風通しもよいので授業も捗ります。ただ、まだ日中の気温が高くなる日が続くようです。常に熱中症指数計をみながら、体育の実施については判断していきます。

この時期は、「残暑ばて」が起きやすい時期です。明日から週末。休養や睡眠時間を十分とったり、ぬるめのお湯にゆったり浸かって入浴で体調を整える等のご配慮をいただければ幸いです。子供たちは授業でよくがんばっていますが、そのためには体力を整えることがとても大切。ご家庭でのご配慮をお願いいたします。

かがやきタイムを行いました

かがやきタイムを行いました

今日は埼玉県には熱中症アラートは出なかったものの、午後からはとても暑くなりました。2学期はじめての「かがやきタイム」を行いました。

「だるまさんが転んだ」やドッジボール、しっぽとりゲームなど、どのグループも和やかに異年齢グループ遊びを楽しんでいました。今回も、6年生がよく全体をリードして、スムーズに集団遊びを進めてくれました。

今の子供たちは、集団遊びの経験が不足気味です。無理もありません。コロナに熱中症、子供を狙う卑劣犯。昔に比べて、外で遊ぶ機会はぐっと少なくなっていることでしょう。

しかし、外での集団遊びは、子供たちに多くの教訓を与えてくれます。相手の気持ちやルールを理解して、いっしょに楽しむ姿勢を保ててこそ、集団遊びはとても楽しいものになります。そしてその経験は、実生活や学習でも役立つものです。

6年生のみんな、下学年を楽しませてくれてありがとう。どのグループも楽しく遊べて、ベリーグッドです!

臨時オンライン朝会でいじめ防止についてお話ししました

臨時オンライン朝会でいじめ防止についてお話ししました

本日、臨時オンライン朝会で、全校児童にいじめ防止についての話をしました。夏休み、YouTube等の動画を視聴して、人を傷付ける言葉について、意識にゆるみ等が生じた児童がいるかもしれません。そうしたことへの意識を全校で引き締め、「いじめは絶対に許さない」という気構えをを全校で醸成することが大切だと考えました(2日月曜日は台風の影響で登校時刻が変更するかもしれませんでしたので、本日の実施となりました)。

いじめは絶対にいけない。強い言葉で伝えることもできました。しかし子供たちはみな、いじめはいけないことはわかっています。それでもいじめが起きてしまうのはなぜかを、わかりやすいように伝えました。

「夏休み、YouTube等の動画をみたひとがいるかもしれません。中には、悪口をいうような番組があったかもしれません。残念ながら、そうした番組は人気が出ることがあります。人は、「悪口をいうとき、気持ちがいい」と感じることがあるのです。それは、私たちの心に「間違ったことをしている人を正してあげるのは、いいことだ」と思う本能があるためです。

授業で明らかに間違ったことをいう人に、「それは変だよ」「全然おかしい」といいたくなることがありますね。それは自然な感情です。でも、いわれた方はそれを「間違っただけなのにみんなに集中していわれた。いじめかもしれない。」と思ってしまうことがあるのです。相手がそう感じたら、それはいじめになります。そうした動きがエスカレートすることもあります。そのことを、いつも意識しなくてはいけません。

大雪なのは、いつでも「相手の気持ちになる」ということです。例え注意するときも、相手を傷付ける言葉を避けて、相手がわかるようにいってあげることが大切です。みんながそうした気持ちをもつことで、北谷小が明るく楽しい、安全な学びの場になります。みんなで気を付けていきましょう。」

その後、各学級で学年の発達段階や学級の実態に応じた全体指導を行いました。

小学生は、学年が進むにつれ、相手の気持ちを理解する「共感性」が育っていきます。それには個人差もあるので、常に相手の気持ちを理解して行動するよう指導することが必要となります。北谷小では今後も組織的・継続的に生徒指導に取り組み、いじめの早期発見・組織的な対応・予防と防止に努めていきたいと思います。子供たちと保護者の皆様に安心していただくために、できることにしっかりと取り組んでまいります。

算数に役立つICT 四角形を敷き詰めて、内角の和を調べよう

算数に役立つICT 四角形を敷き詰めて、内角の和を調べよう

台風一過、とても暑い日になました。熱中症指数が昼から急上昇、危険なレベルに達したので昼休みから外遊びと体育は中止にしました。雨でも遊べない、晴れても遊べないのは子供たちにとっても悔しいことでしょう。

5年生が算数で「四角形の内角の和」を学習していました。そのため有効な方法が「四角形の敷き詰め」です。四つの角がぴったり合うと、360℃になります。そこから「教え込む」のではなく、「気付き」や「発見」から内角の和の規則性に気付くわけです。

そのためには、ハサミで同じ形の四角形をつくる必要があるのですが、今はICTがあります。今日5年生が使ったアプリは、画面上に自分でつくった四角形を無限にコピーして、操作により敷き詰めることができます。「あ、できたできた!」子供たちは先生の指導のもと、楽しみながら操作して、内角の和のきまりに気付くことができました。

ギガスクール構想により一人一台配られた端末は様々な学習場面で役立ちますが、それがすべてではありません。例えば、学習内容の定着の面から言えば、キーボード入力より手書きの方が効果的だという研究結果も出ています。でも、今日の操作は「自分で描いた四角形を敷き詰められる」のがいいところ。これを紙とハサミでやっていたら、とても時間がかかります。これをアプリでやるのは、効果的な活用のありかたです。

楽しみながら、算数の理解を深めていた子供たち。ICTのよさを改めて感じました。

台風10号への対応及び9月2日(月)の登校について

台風10号への対応及び9月2日(月)の登校について

北谷小学校「学校ブログ」をご覧いただき、大変ありがとうございます。

台風10号の影響が非常に小さくなったため、9月2日(月)の登校は、通常通りといたします。宜しくお願いいたします。

担任の先生がいる・・・当たり前のありがたさ

担任の先生がいる・・・当たり前のありがたさ

大型台風が九州地方に上陸し、明日30日(金)は朝から雨風が強まる可能性が出てきました。傘が風で飛ばされる可能性があります。風に強いレインコートの着用など、雨風への対応にご配意いただければ幸いです。

低学年の授業の様子です。1,2年生は先生の質問に勢いよく挙手し、発言できるととてもうれしそうです。この純真さが学年が進むにつれ失われ、「間違えると恥ずかしいからいやだ」と手を挙げなくなるのですが(笑)。

その純真さをいっぱいに咲かせているのが1年生です。先生にほめられるととっても喜びます。周りの子も、負けじとがんばります。1年生の教室には、そうした和気あいあいの雰囲気にあふれているので、ついつい足を長く止めてしまいます。

でもそれも、担任の先生がいればこそです。2年2組は、末松教諭が産休に入って以来、後任の担任がなかなか決まらず、子供たちも不安だったことでしょう。その不安を一気に解消するかのように、子供たちは磯先生の授業を一生懸命受けています。立派の一言です。担任がみつからなかった間、管理職や担任外がそうした不安を味わわせないよう、目いっぱいがんばったつもりでした。でもやっぱり「担任の先生がいない」という不安をカバーするには至らなかったかもしれません。

今は、見違えるように子供たちは授業に集中しています。「担任の先生が来てくれた」という事実が、どれほど子供たちに安心感を与えるのか、どれほど授業へのやる気を引き出すのか、改めて担任の存在の大切さについて実感しました。

今、日本中で教員不足が深刻化しています。その解消に向け、文部科学省は50年間引き上げることのなかった教職員調整額の増額等、教員の待遇改善に着手しています。しかしその財源確保は困難で、実現が危ぶまれているとの報道を耳にします。忸怩たる思いを拭うことができません。

日本中すべての学校で担任の先生が充足され、子供たちの笑顔と未来が約束されることを願ってやみません。2年2組の子供たちのいきいきとした様子をみて、改めてそう思いました。

新学期二日目 徐々に軌道にのる授業

新学期二日目 徐々に軌道にのる授業

2学期はじまって二日目、今日までが3時間授業で明日からは給食が始まります。係や掃除、給食当番など学級開きが終わった学級は、教科指導を始めました。その様子をお届けします。

先生の話をしっかり聴く学級、勢いよく挙手する学級。様々でしたが、学級がしっかり軌道に乗ってきていることを感じました。先生の夏休みの体験を笑顔で聴いて笑いがもれる学級もありました。

夏休みの終わりごろは、「もっと休みがほしい!」と嘆いたお子さんも多かったことでしょう。でも、こうして各学級の様子をみてみると、大多数の子供たちが学校で仲間とともに学習を進めることに楽しさとやる気を感じてがんばっているということを感じます。

そうした子供たちのやる気を大切にしながら、「たくましく生きる力」と確かな学力を伸ばす授業を進めていきたいと思います。

2学期スタート!実りの秋に

2学期スタート!実りの秋に

38日間の夏休みが終わり、今日から二学期が始まりました。朝はそれほど気温が高くなかったので、体育館で始業式を行いました。

校長講話では、2学期は行事が多いので成長の機会が多くあること、パリオリンピックの阿部 詩選手の活躍を通して、「たくましく生きる力」を高めることに意義について改めて伝えました。阿部選手のように、一度敗北してもその力があれば希望を失うことなく立ち直り、実力を出すことができること、勝っても負けても周囲に感謝することで素晴らしい仲間を得られること。そうした力を得ることが、変化の激しい社会の中にあっても、充実した人生を送ることができることを伝え、二学期の一つ一つの行事に力を合わせて一生懸命取り組むことの大切さについてお話ししました。

4年生の代表児童が、「継続は力なり」という言葉の通り、粘り強く努力を続けることで自分の力を伸ばせるという素晴らしいお話をしてくれました。

全校児童も、よい姿勢でしっかり話を聞くことができました。

末松教諭が産休・育休に入ったことから、これまで2年2組の担任が不在という状況が続きました。2学期から、磯 康彰(いそ やすあき)教諭が同学級の担任となりました。2年2組の子供たちもうれしそうで、安心しました。磯先生、宜しくお願いします。

その後、各学級で2学期の学級開きが行われました。どの学級も活気があり、級友との再会を喜び合っていました。「久しぶりに学校に来れてうれしい」という雰囲気にあふれていました。この学校ホームページではなるべく子供たちの自然な様子を撮影したいと思っているのですが、カメラを向けるとピースをされて邪魔されました。ちゃんと前を向きなさいってば(笑)。

二学期は一学期より10日間長い81日間。だんだんと涼しくなり、一年で最も学習・運動に集中でき成果を上げられる学期と言われています。「実りの秋」といわれるゆえんです。まだまだ暑い日が続きますが、今日の子供たちがみせたようなやる気や仲間とのチームワークを大切にしながら、主体的な学習を推進し、子供たちの「たくましく生きる力」を伸ばしていきたいと思います。

二学期も宜しくお願いいたします。

林間学校帰校式

林間学校帰校式

2日間の日程を終え、5年生が戻ってきました。1日目の五色沼ハイキングは天候が危ぶまれましたが、小雨の中実施することができました。キャンプファイヤーはばっちりでした。

2日目も川遊び体験も気持ちよく実施できたそうです。そして、こうして全員が無事に戻ってきました。さすがに、帰校式はちょっと疲れた様子でした。

はじめての宿泊体験。子供たちは協力し合い、二日間の日程を無事に終えることができました。この経験は、「たくましく生きる力」を力強く押し上げてくれることと思います。5年生の皆さん、お疲れ様!

お迎えや準備にご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

林間学校出発式

林間学校出発式

待ちに待った、林間学校の日がやってきました。朝6時40分から出発式を行いました。司会の子供たちが早速がんばっていました。さあ、これから出発です。今まで練習を積み重ねてきた子供たち。最高の思い出になりますように。朝早くから送迎をしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

一学期終了 ありがとうございました

一学期終了 ありがとうございました

今日で71日間の一学期が終了です。無事、終業式を行うことができました。

校長講話では、1学期の振り返りを行いました。

「みなさんのがんばりのおかげで、充実した一学期を終えることができました。おちつく力・やりぬく力・つながる力の三つからなるたくましく生きる力を、それぞれの行事や学習で高めることができました。たくましく生きる力は、先生方やおうちの人にいわれて伸びるものではありません。自分の考えと心の力で伸ばすものです。

夏休みは、たくましく生きる力を伸ばすチャンスです。きまりを守って、安全に過ごしましょう。おちつく力が伸びます。宿題を計画的に進めて、苦手な学習にも挑戦しましょう。やりぬく力が伸びます。いろいろなところにでかけて、様々な人と交流して、あいさつをしましょう。つながる力が伸びます。楽しく、充実した夏休みを過ごしてください。」

代表児童が、一学期を振り返る作文を読み上げてくれました。「私ががんばったのは、授業中の聞く姿勢と算数です。」緊張しながらも、しっかりした口調で読めたことが印象的でした。とても立派でした。

全校児童は、しっかりした姿勢で静かに話を聞くことができました。

各学級では、先生方が黒板に子供たちの一学期の努力を労うメッセージを書いて、一学期終了を祝っていました。

通知票は、一人一人言葉をかけながら渡しました。「この教科は、あの学習でのがんばりがよかったのでいい結果につながった。この教科は、あの単元を復習すると力が伸びるよ。夏休み、しっかり復習してね。」

通知票を渡す場所は様々でしたが、どの学級でも一人一人に指導しながら丁寧に渡しました。

今日は午前中3時間授業だったので、あっという間に下校の時刻になりました。「校長先生、さよーならー!」「はい、みんな元気でー!」誰もが笑顔で、帰途につきました。

長いようで、あっという間の71日間でした。50周年の節目の年になる令和6年度は、すべての教育活動で子供たちの非認知能力、「たくましく生きる力」を育てるよう全校で努力しました。

子供たちが成人する頃、生成AIがもっと進歩し、私たちの暮らしはすごいスピードで変わっていくことでしょう。AIが人間の仕事にとってかわり、今ある職業の半分はなくなるともいわれています。

そんな中、思うようにいかなくても決して焦らず、最適解をみつけようとする「おちくつ力」、どんなに困難な問題が立ちふさがろうとも、決してあきらめずに粘り強く取り組む「やりぬく力」、常に周囲と協力して、互いの長所を生かしながら課題を解決する「つながる力」。この三つの力があれば、激しく変化する社会の中にあっても、困難を乗り越え自己実現を図り、子供たちは自分の幸せをつかめるのです。

夏休みも、子供たちの「たくましく生きる力」を伸ばせるようご配意ください。規則正しい生活を送ることで「落ち着く力」が伸びます。宿題や自由研究、苦手な課題に取り組むことで「やりぬく力」が身に付きます。様々な体験の中、いろいろな人と交流することで「つながる力」が伸びます。

保護者の皆様のご協力のもと、一学期を大過なく終えることができました。本当にありがとうございました。ご家族で、よい夏休みをお過ごしください。8月27日(火)、子供たちが元気に登校してきてくれることをお待ちしています。

3時間授業 今日はお楽しみ会デー

3時間授業 今日はお楽しみ会デー

小学校の学期末はとにかく忙しいものです。まず、単元学習を終わらせなければならない。それが終わると、テストの嵐です。テストは終わったら終わらせっぱなしにするのはだめ。必ず、間違い直しをして、理解ができなかったところやミスをしたところを直さなければなりません。それらが終わると、ようやく学期末がみえてきます。

それが終わると、子供たちにちょっとした楽しみが出てきます。それが「学期末お楽しみ会」です。子供たちに話合わせ、何をするかを決めて、終業式の前日に行います。忙しい学期末進行をやり遂げた後のごほうびです。今日は、各クラスでお楽しみ会が行われていました。

いすとりゲーム、フルーツバスケットは定番中の定番。どのクラスも楽しそうでした。

1年生はおまつりごっこ。たこやきやりんごあめのお店やさんごっこで楽しみました。とっても楽しそう。

学校は学習の知識・技能を身に付けるだけの場所ではありません。社会で生きていくうえで必要な「人間関係づくり」の技術を学ぶところです。その「数値で表せない学力」=非認知能力は、教科書を読むだけでは決して学べないことです。クラスで行うお楽しみ会には、大きな教育効果があります。

さあ、いよいよ明日は終業式。明日も元気に登校してきてね。

五年生 林間学校の準備を進めています

五年生 林間学校の準備を進めています

朝方降っていた雨は止み、午前中は曇り、午後からは日が差して蒸し暑くなりました。五年生が一週間後に迫った林間学校の準備を進めています。1時間目は火の神のイベントと、オクラホマミキサーの練習に取り組みました。手をつなぐぎこちなさもだいぶ取れてきました。曲が終わった時の「あ~あ、やっと終わった~」という安堵のためいきと、「はい、もう一回!」といったときの「え~」は、昔から変わらないなあ(笑)。

5時間目は、音楽会で林間学校集会。私(校長)も、引率の先生方もお話をしました。私からは、次のような話をしました。

「林間学校は、一生に一度の大切な行事。5年生という1年間を充実した日々にできるかどうかは、林間学校を成功させるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。そのために、「心を一つ」にしよう。みんなの心を一つに合わせて、林間学校を成功させよう。そうすることで、みんなの絆が強まり、その後の行事もすべて成功させることができます。それが、先生方の願いでもあります。がんばってください。」「はい!」

かつて19世紀、林間学校はヨーロッパの学校で始まったといいます。当時は、長期休業期間中に自然の中で体質が弱い子供たちの健康増進を図るためのものでした。感染症の恐怖と隣り合わせの時代、丈夫な体を手に入れることは、最優先事項だったことでしょう。

それから110年あまり。現代の林間学校は、健康な体づくりはもちろんですが、「たくましく生きる力の育成」こそが大切な目的です。教科書やインターネットからは決して学べない、大自然の中の宿泊体験。子供たちにとって大きな成功体験になるよう、支援してまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

2年生 新聞紙と遊ぼう

2年生 新聞紙と遊ぼう

気が付くと、夏休みまであと4日になりました。2年生で図工を担当しています。今日は「新聞紙と遊ぼう」という単元を行いました。新聞紙という素材を使って、自由に遊ぼうという学習です。新聞紙を手にした子供たちは、早速遊び始めました。

「さあ、新聞紙と遊びましょう。こんなふうに、みんなで乗ることができますねー。」

「家をつくったよ!」

「勇者に変身!」

「ベッドができましたー!」

「魚つりでーす!」

「さあ次は、何をつくろうかな?」

2時間たっぷり使って、新聞紙という素材からイメージを広げ、いろいろ楽しく遊ぶことができました。これは、すごいことだと思います。1枚の新聞紙をいろいろと「変身」させて、家をつくったりベッドをつくったり、衣装やバッグをつくって楽しむ子供たちの想像力には感心させられることしきりでした。

新聞紙をとるおうちが減ってきていると思います。でも、新聞紙は昔から、生活にいろいろ役立つリサイクル品でもありました。このように図工の授業で、1枚の新聞紙からイメージを広げる遊びをすることは子供たちのイマジネーションを育てることにとてもプラスになると思いました。

流しそうめん体験 おやじの会の皆様 ありがとうございました

流しそうめん体験 おやじの会の皆様 ありがとうございました

14日(日)、おやじの会の皆様のご協力のもと、夏恒例 流しそうめん体験を行いました。

事前の申し込みは盛況で、多くの子供たちが参加してくれました。

おやじの会の皆様は、7時にはいらっしゃって、会場の準備を念入りに行ってくださいました。

たくさんのそうめんが茹で上がっていきました。火の番、熱いところを我慢していただきありがとうございました。

さあ、流しそうめん、スタートです!

会場からは、終始明るい笑い声が響きました。

流しそうめんをやっていて、思ったことがあります。それは、自分より後ろの子のことを慮ってあげる思いやりと気遣いが大切だということです。そうめんをキャッチすることに夢中になってしまうと、後ろの方でそうめんを待っている子に届きません。そうした子のことを思って、互いに譲り合う。そうして、みんなを笑顔にする。流しそうめんはそのような心が自然とはぐくまれていく営みだということに、改めて気付きました。

近年、心胆寒からしめるニュースが後を絶ちません。先週まで報道をにぎわせていた東京都知事選挙では、子供に見せたくないような身勝手な候補者の行動がみられました。それと結びつけるのは短絡的かもしれませんが、Society5.0の進行やグローバルスタンダードの美名のもと、生活環境が様変わりしていきます。スマホをぽちっとすればウーバーの配達が自宅に食事を運んでくれるし、生成AIを使えば何の苦労もなく合理的な文章を作成できます。そうした軽佻浮薄を旨とする現代社会の進展は、人の心の絆を大切にしているでしょうか。思いやりの心を育てているでしょうか。

今日の流しそうめん体験は、おやじの会の皆様の真心と汗があったからこそ成り立ったものです。昔ながらの伝統そのもの、スローライフを象徴するイベントです。でも、そうした昔ながらの行事の中にこそ、人の心を育てるあたたかさ、現代社会の闇を照らす尊い光があるような気がしてなりません。

人の喜びは、人と人の間にしかない。だから人間というのだと、改めて思いました。おやじの会の皆様、貴重な経験を子供たちに与えていただき、本当にありがとうございました。北谷小の子供たちは幸せだと思います。

水泳指導 着衣泳

水泳指導 着衣泳

今日もとても蒸し暑い一日でしたが、気温がさほど上がらず、休み時間も外に出られたのは幸いでした。朝、ぽつぽつと小雨が降る時間帯がありましたが、水泳指導を行いました。「着衣泳」を、どうしても行う必要があったからです。

「それでは服を着たまま、シャワーを浴びますよ。」

いよいよ、着衣のまま水に入ります。「わー!!」「ぎゃー!!」「ひー!!」プールに絶叫がこだましました。

「はーい、そのまま、進みましょー!」「歩きにくい!」「なんだこれー!」服のまま水に入った子供たちは、水の抵抗感の強さに一堂に驚いていました。

こちらは、1年生の授業です。ペットボトルなどのフロートを使って、「浮く」ことの練習を続けていました。「浮けたー!」みんな、じょうずじょうず!

少し雨がぱらついていましたが、それでも行ったのは、学期末でもう時間がとれないことと、服を着たままなので多少濡れても大丈夫と判断したからです。それほど、着衣泳は大切です。着衣のまま水に落ちると、上着がめくれあがって視界をふさぎます。パニックになって手足を激しく動かすと、思うように動かすことができず、体力を激しく消耗していきます。それが水の事故につながり、命を落としかねない危険に見舞われるのです。

命が助かる方法はただ一つ、「浮いて待つ」ことです。着衣のまま水に落ちたら、ペットボトルや浮き板等をもって、決して泳がず、救助を待つこと。これが鉄則なのです。

30年以上も前、まだ着衣泳が授業で盛んに行われていなかった時代に北海道の川でいかだ遊びをしていた中学生5人のうち、3人が命を落とし、2人が助かったという事故がありました。命を落とした3人は泳ぎが得意な子、助かった2人は泳げない子でした。いかだが流され、泳ぎが得意な3人は着衣のまま水に飛び込み、岸にたどり着くことができなかったのです。逆に泳げなかった2人はいかだにのったままだったので、助かったといいます。

ヨーロッパでは、水泳の授業はまず着衣泳から始まるそうです。クロールや平泳ぎはいわば「ボーナス」のようなもの。運河が多い土地柄のせいでしょう。柔道が受け身の練習を第一に行うように、水に落ちることへの備えを第一に行うのです。蹴伸びから始める日本の学習指導要領に基づく水泳の授業は、オリンピック選手を養成する指導法に基づくといわれています。着衣泳を行うと、プールの水が汚れるため水泳指導の最後に行わざるを得ないのですが、私は日本の学習指導要領もヨーロッパを見習い、着衣泳を先に行うべきだと考えています。現在はすべての学校で着衣泳の授業が行われるようになっています。

水の事故は本当に恐ろしい。これを私たちが理解して、夏休みシーズンには子供たちにしっかり呼びかける必要があります。まず、不用意に水に近付かないこと。水の事故を絶対にあまくみないこと。万が一、水に落ちたら着衣のまま絶対に泳ごうとはせず、「浮いて待つ」を徹底すること。改めて、ご家庭でも話題にしていただければと思います。

1年生 バジルもぎ体験

1年生 バジルもぎ体験

蒸し暑い一日でしたが、熱中症指数は危険レベルにならないだけ、まだ幸いでした。1年生が「バジルもぎ体験」を行いました。昨年度はコロナで実施できなかったのですが、今年度、給食センター 阿部さんのご協力のもと行うことができました。

農家の方に届けていただいたバジルの葉はとにかくすごい量でした。教室に運び込まれたバジルの葉に子供たちは大興奮。阿部さんのご説明をいただき、早速もぎもぎを始めました。バジルの葉の幹から、葉だけをもいで、トレイに入れていきます。あっという間に、教室がバジルの香りで満たされました。いやあ、ピザマルゲリータが食べたくなってしまいました!

バジルの香りには好き好きがあるので、ご家庭にマスクのご用意をお願いしましたが、新鮮なバジルの葉の香りはむしろ清々しく爽やかで、ほとんどの子供が大丈夫だったようです。

さすがに作業を続けると、もっていた茎を振り回して遊ぶ子もいたのですが、それは指導しました。「食べ物で遊んではいけないよ。大切なのは、食べ物に感謝の気持ちをもつことだからね。」それを聞いていたほかの子も、「そうかー!お母さんに食べ物で遊んじゃだめっていわれたー!」と共感していました。

食べ物で絶対に遊ばない。すべての食材に、感謝と尊敬の気持ちをもつ。これが食育の基本だと考えています。

もいだバジルの葉は給食センターに運ばれ、清潔に加工され、2学期以降の給食メニューに生かされる予定です。その時、バジルと再会した1年生は喜んでくれることでしょう。

バジル生産農家の方、阿部さんをはじめ給食センターの皆様、貴重な機会をご提供いただき、大変ありがとうございました。

保・幼・小交流を行いました

保・幼・小交流を行いました

今日も、熱中症警戒アラートが発令されるような危険な暑さになりました。業間休みから外遊びができず、やむを得ずプールも中止に。子供たちには申し訳なく思います。今後は少し気温が下がってくれるとよいのですが・・・。

吉川市は小中一貫教育に力を入れています。その目的の一つに「中1ギャップ」の防止があります。一方で「小1プロブレム」も問題になることがあります。予防のためには、幼・保・小学校が連携することが大切です。

本日、市内の保育園・幼稚園の先生方が1年生の様子をご覧になりにきました。子供たちは「あー、先生だー!」と久しぶりの出会いに大喜び。先生方にかっこいいところをみせようと、いつもより授業に力が入りました。

おとなりは図工でした。お世話になった保育園・幼稚園の先生方がみにこられて、子供たちは嬉しそうに作品を自慢していました。「先生にみてもらったー!」「よかったねー。保育園か幼稚園で、お世話になった先生にみていただいたんだね。」「ううん、ちがうよ。」「はい?」(心の叫び:先生ならどなたでもよかったんかーい。)

今日は先生方の授業参観のみでしたが、子供たちの小学校での様子をよくみていただくことができました。次は、保育園・幼稚園のお子さんをお招きして、子供たちどうしで交流を楽しみたいと計画しています。小学校に入ったお兄さんお姉さんがにこやかに迎えてくれたら園児たちはうれしいでしょうし、1年生のやる気と責任感を高めることもできると思います。

保育園・幼稚園の先生方には、子供たちのがんばりをたくさんほめていただきました。大変ありがとうございました。今後も、交流を続けていきたいと思います。

学級活動で話し合い 近付くお楽しみ会

学級活動で話し合い 近付くお楽しみ会

今日も昨日に引き続き、外気温は37℃を超え、大変な暑さになりました。

2年生が学級活動でお楽しみ会の話し合いをしていました。まだ低学年なので話し合いは担任の先生主体です。お楽しみ会で何をやるか、意見を出しながら決めていました。挙手も多く、態度も立派なものでした。

こうした話し合いの場合、「自分がやりたい遊び」の引っ張り合いにしないことが大切です。そうしないと、男子はドッジボール、女子は鬼ごっこと自分のやりたい遊びを主張し合って、結論が得られない場合が生じてしまいます。

まず、話し合いの視点を定めること。この場合は、「男子も女子も楽しめて、仲が深まる遊び」と明確な視点を定め、そのもとで意見交換をしていくことが大切です。そして、正しい視点に沿ったものであるならば、だれが出した意見でも尊重する雰囲気を学級につくっておくことも大切です。そうしないと、学級内で発言力をもった児童の意見に流されてしまうからです。

こうした公平な視点で話し合いを続ければ、学級内の人間関係を良好にすることにも大きく貢献します。学級活動は、学級経営の基盤をなす大切な学習なのです。

コロナ禍の真っ最中は、よく「こんなに外が出るのが危険なのに、学校に行かせる意味が分からない」「学校の勉強はすべて、オンラインで十分だ」など、学校教育に否定的な意見がネット上で散見されました。私はそれは違うと思います。学校は、「生きる力」を身に付けさせる場所です。ネット上の意見は、テストで点数をとる力=すなわち「目に見える学力」=認知能力しかみていないと思います。ペーパーテストで測れる学力は、受験や入社試験に役立つかもしれません。でも、入学後や入社後は、意欲・向上心、自制心、コミュニケーション力などの数値で測れない学力=非認知能力がもっと重要だ、ということは社会の第一線で働く方の多くが同意してくださることでしょう。

今日の学級活動で、2年生は話し合いの大切さ、楽しさを学んでくれたことと思います。小学生のうちからこうした経験を進めておくことは、やはり大切なのです。

さあ、お楽しみ会がますます楽しみになりましたね。

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

なんて暑い日!でも学期末の波が押し寄せる

東日本から西日本にかけて熱中症警戒アラートが出されるという今シーズン一番の暑い日となりました。昼休みは一学期最後の「かがやきタイム」を予定していましたが、お昼からは外での活動をすべて中止。熱中症対策に備えました。1~3校時まで水泳指導を行いましたが、見学の児童はプールサイドではなくエアコンの効いた図書室で過ごさせました。

そんな暑い日でしたが、学期末の波から逃れることはできません。水泳指導は、主に検定を行いました。それぞれの児童のこれまで練習で習得した泳力を記録し、体育の成績に反映させました。

休み時間に、子供たちの様子をみにいったところ、「けのびの記録が伸びたー!」「クロールで15メートル泳げたー!」と嬉しそうに報告してくれました。

一方、こちらは2年生の教室。これまで練習してきた鍵盤ハーモニカの「かっこう」の演奏の様子をチェックしました。練習時間は短かったのですが、みんなよくがんばって練習に打ち込んだので、上達の様子が伝わってきました。

連日、暑い日が続きますが、学期末の波は着実に押し寄せます。一学期の成績をまとめるためのテストが多くなります。お休みすると、大変なことがあるかもしれません。お子さんも、保護者の皆様も大変だと思いますが、体調管理にご配意いただき、残る10日間を可能な限り登校させていただければと思います。

ご負担をお掛けして大変申し訳ございません。一学期の充実したまとめのために、宜しくお願いいたします。

とても暑い日 校内の様子いろいろ

とても暑い日 校内の様子いろいろ

今日も昨日に引き続き、とても蒸し暑い日になりました。雨がふれば大雨、晴れれば酷暑。いやはや、しんどい季節です。

用務員の山崎さんが、プランターの手入れをしてくださっていました。ハイビスカスの花です。季節感を感じさせます。北谷小がいつも花いっぱいなのは、山崎さんがいつも丹念に手入れをしてくださっているからです。

音楽室では、6年生が「ラバーズ・コンチェルト」の合奏をしていました。さすが6年生、音がきれいに重なりました。それぞれの楽器が奏でた音が一つに重なると、ちょっと幸せ。これが、音楽の喜び、楽しさです。

5年生が家庭科で玉止め、玉結びに挑戦中。難しいんです、これ。でも、ボタン付けなど、大人になっても役立つ技術なので、習得する価値は十分あります。がんばれ5年生!

最後は、1年生の七夕飾りです。1年生が短冊に願いを一生懸命書いて、嬉しそうに飾っていました。どんな願いを書いているのかな?とみてみると、「世界中が元気になるように」「家族みんなが元気でいますように」。中には、「算数の難しい問題が解けるようになりますように」という願いもありました。なんて立派な願いでしょう。

七夕飾りあるあるは、「新しいゲームのカセットが欲しい」「億万長者になりたい」という願いです。七夕は本来、織姫の機織りにちなみ、「職業技能向上」を願うものです。先生の指導が行き届いているのでしょう。子供たちの願いはお金とは無縁のことばかりだったことがほほえましいと思いました。願いはきっと、かなうでしょう。

子供たちには、「お金がたくさんあれば幸せになれる」という価値観に、過度にとらわれてほしくないと思います。幸せの形は、ひとそれぞれ。大切なのは、心身共に健康を保ち、目標をもって自分の真ん中にたどり着く、充実した人生を送れるかどうかでははいでしょうか。お金ばかりにとらわれていては、本当の幸せがみえなくなるような気がしてなりません。

楽器の演奏も、玉止め・玉結びも、きれいな花を咲かせることもすべて技能で、上達することでささやかな幸福を感じます。それが幸せということではないでしょうか。七夕飾りづくりは、それに気付かせるためのよい機会だと思います。

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

4年生 社会科見学 リユース工場を見学させていただきました

今日も、朝からとても暑い一日となりました。

4年生が、東埼玉試験環境組合第一工場を見学させていただきました。社会科で学んだごみ処理やリユース、リサイクルの様子を丁寧に教えていただきました。子供たちはとても熱心にメモをとり、集中して見学に臨むことができました。教科書の写真と文章だけでは伝わらない、実際に工場が稼働する様子をみて感心し、終始、圧倒されていたようでした。立派な見学態度でした。

社会科で最も大切なことは、資料を正確に読み取り、社会を支える多くの価値ある職業の理解を深め、望ましい職業観をもつことと考えます。子供たちに将来なりたい仕事を聞くと、「漫画家」「声優」「ユーチューバー」など、SNS等でその活躍がきらびやかに伝えられるものばかりです。でも、世の中には、そうしたスポットライトが当たらなくとも、社会を支える重要で、価値ある仕事がたくさんあります。それらの仕事のすばらしさを子供たちに学ばせることが社会科の使命だと考えます。

東埼玉資源環境組合工場で働く方がいらっしゃってこそ、私たちの生活が成り立ちます。今日、4年生はそれをしっかりと学ぶことができたと考えます。お忙しいところご対応くださったスタッフの皆様、大変ありがとうございました。

第1回校内授業研究会を行いました

第1回校内授業研究会を行いました

どうして、月曜日は雨の日が多いのでしょう。(それは梅雨だから~)

第1回の校内授業研究会を行いました。4時間目は、2年1組が国語「たんぽぽのちえ」の研究授業を行いました。

「たんぽぽのちえ」は、たんぽぽという植物の見事な生存戦略を2年生にわかりやすく説明したものです。肝要なのは、たんぽぽの成長段階を「順序を表す言葉」で理路整然と整理してあること。そこに着目して、説明文の中で「順序を表す言葉」をヒントに成長段階を理解し、その構造を把握しました。よく考え、よく発表することができました。

5時間目は、6年2組の国語「時計の時間と心の時間」です。6年生の説明文は、筆者の主張を裏付けるエビデンス、わかりやすい事例が必要です。では、読み手を納得させる事例とはどのようなものかを話し合いました。担任が示したいくつかの事例のうち、高い説得力をもつものはどれか、その理由は何かをグループで話し合いました。グループでの話し合いが非常に活発に行われたのがとてもよかったと感じました。

北谷小が目指すのは、「生きて働く国語の力」を身に付けさせる国語の授業です。説明文の構成や順序を表す言葉、筆者の主張を裏付けるわかりやすい事例などは他教科や総合的な学習、または作文等でも大いに役立ちます。そうした、国語で習得した知識・技能を使う場面を意図的に設け、「あ、これ、国語でやった。」「あー、国語でやっといてよかった。」と思ってもらうことに大きなねらいがあります。そうすることで、国語学習への意欲が高まり、同時に学力が向上していくと考えます。学んだことを実際に生活に生かすことが肝要です。カラオケは人が歌っているのを聞いただけでは曲を覚えないけれど、自分で歌うと覚える、というあれですね(笑)。

今日の授業は、子供たちのがんばりを支えるのに十分な魅力ある授業でした。それは、両方の授業の指導者が忙しい時間の合間を縫って丁寧に教材研究をして、今日に臨んだことがとても大きい。よい授業には、手間暇と創意工夫が必要なのです。

今後も、こうした授業を続け、子供たちが少しでも国語が好きになってほしいと思います。2年生、6年生、よくがんばりました。

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

雨の中 1学期授業参観にご来校大変ありがとうございました

一日中雨の降りしきる空模様になりました。そんな中でしたが、1学期授業参観を行いました。一部ですが、授業の様子をお届けします。

1年生は国語「はをへをつかおう」。発表や作業がしっかりできました。

2年生は国語「同じ部分をもつ漢字」と「3けたの数」。おー、いつもより姿勢がよい!おうちの方にいいところをみせたくて、がんばりました。

3年生は図工「光サンドイッチ」。昨日までつくった立体作品に、おうちの方と一緒に飾りを付け、きれいに仕上げました。保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生は算数「小数のしくみ」。どちらの学級も、集中してがんばりました。おうちの人にがんばる姿をお見せできましたね。

5年生は林間学校説明会。ご参加くださった保護者の皆様、ありがとうございました。林間学校の準備を宜しくお願いいたします。

6年生は社会科と道徳。落ち着いて学習に打ち込む姿をおみせできました。

少人数学級は「七夕祭りの準備をしよう」。思い出のビデオを楽しく鑑賞できました。

一学期、「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」の三つからなる「たくましく生きる力」を全校を挙げて育ててまいりました。今日は、一学期のその成果の一部をお見せできたと思います。もし、お子さんが落ち着いて授業を受けられていたのなら「おちつく力」、学習のめあてに向かって集中できていたのなら「やりぬく力」、協働作業でがんばっていたのなら「つながる力」が伸びています。でも、それらの力は目に見えて急激に伸びるものではありません。ほんの少しの小さな変化にすぎません。それらを見落とさないのが、大人の眼力です。北谷小ではそれを「非認知能力レンズ」と呼んで、見逃さないようにしています。

今日のお子さんの授業でのがんばりをご家庭で評価していただけたのなら、それはお子さんの成功体験となり、力の伸長につながります。ご家庭でのお声掛けをいただければ幸甚です。

本日はご来校くださり、大変ありがとうございました。

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

3年生「光サンドイッチ」がんばっています

蒸し暑いのは相変わらずですが、昨日より幾分最高気温が下がったのはありがたかったです。暑いと、子供たちも不安定になります。そんなとき大切なのは、十分な睡眠時間です。変わらず、ご配意くださるようお願いします。

3年生が「光サンドイッチ」づくりに取り組んでいます。台紙の上にカットした段ボールを組み合わせながら、イメージを広げ立体をつくっていきます。これが面白くて、子供たちはいろいろなモチーフを考え、試行錯誤しながら接着をしていきました。ハートマーク、星、果物、ペット・・・。今日は、土台づくり。そして基本形が完成したら、セロファン等で飾りを付けていきます。

教室を回っていくと、「校長先生、みて、みてー!」「上手にできたー!」と目を輝かせる子供をみると、こっちもとてもうれしくなります。子供たちの想像力は、本当に素晴らしいと感じます。

今日の作業は、みんなちょっと急ぎ気味でした。それもそのはず、明日は授業参観で、保護者の皆様と一緒に飾り付けを行います。その準備をしたくて、みな一生懸命でした。

明日はいよいよ、授業参観。子供たちもみな、保護者の皆様のお越しをお待ちしています。ご多用かとは思いますが、宜しくお願いいたします。

3年生 マット運動

3年生 マット運動

昨日に引き続き、蒸し暑い日になりました。校内巡視をしていると、3年生が体育で一生懸命マット運動に打ち込んでいました。開脚前転、開脚後転、壁倒立等の練習を目を輝かせて取り組んでいました。技ができるようになると、うれしくて「やったー!」と叫んだ子がたくさんいて、こちらもうれしくなりました。

子供たちのがんばりも素晴らしかったのですが、それを支えていたのは場の工夫だと感じました。いろいろな段階に合わせた場が工夫してあり、練習がとてもスムーズでした。先生の指示も的確で、みんながのびのびと練習していました。

担任の坂本先生は、今年度も体育主任を務め、体育の授業研究に余念がありません。そうした日ごろの熱心な姿勢が授業に生きたのだと思います。教材研究が行き届いた授業は、子供にとって楽しいのです。

教員は誰でも、「いい授業をして、子供たちを喜ばせたい」と願っています。教材研究の時間を十分確保して、わかる楽しい授業をして、子供たちを伸ばしたいと思っています。国の方針が変わり、教職員の数が増え、多忙さが解消されて子供たちが喜ぶ授業づくりや、成績の整理や作品の朱書きに十分時間をかけられる日が来ることを心から待ち望んでいます。

今日のマットの授業は、先生の熱意と子供たちのがんばりが一体となった、素晴らしい授業でした。

みてみて!上手に描けたよー!

みてみて!上手に描けたよー!

今日もとても暑い一日でしたが、幸い熱中症指数は危険にまで達しなかったので、気を付けながら体育や昼休みの遊びを行いました。

校内巡視をしていると、1年生が水彩画「すいすいぐるーり」の絵を整理しているところでした。私が様子をみていると子供たちが「校長先生!みてみてー!!」と満面の笑顔で絵をみせてくれました。きれい!かわいい!すてき!また、1年生の話題で申し訳ありません。でも、子供たちのこの純粋な表情をみていただきたかったのです。

子供たちにとって、絵を描くことはこんなにも楽しいことなのです。今、2年生でザリガニの絵を指導していますが、一人一人、絵を描くことを楽しんでほしいという想いで教えています。そう、創作は楽しい、学ぶことは楽しい、上達することは喜びなのです。1年生の笑顔をみていて、改めてそれを感じました。

子供たちが一生懸命描いた絵は、廊下に掲示しています。28日(金)、授業参観の折にご覧いただき、その一生懸命さを称賛していただければと思います。絵にうまい、へたなどありません。画用紙には、その子の純粋な想いが描かれているだけですから。

落ち着いた心で授業を受ける高学年児童

落ち着いた心で授業を受ける高学年児童

昨日と一転、とても暑い日になりました。昼休みの校庭の写真です。

ご覧の通り、今日は昼休みの校庭使用をストップしました。熱中症予防のためです。本日は、子供たちには申し訳ないのですが、本日は熱中症警戒アラートが出ていて、正午には気温が35度を超えました。子供たちは残念でしょうが、こういう日は昼休みも、校庭体育も、プールもストップします。ご家庭でも、「そういうことがあるよ。命を守るためだよ。」とお伝えいただければ幸いです。

今日は月曜日、学年によっては落ち着かない雰囲気が見受けられたのですが、5,6年生はどの教室も落ち着いて授業を受けることができました。

6年1組の教室の黒板の上には、「努力夢現」と書かれた学級のスローガンが掲示してあります。一日一日を大切にして、日々努力を積み上げることが夢の実現につながる、ということを示しています。子供たちもそれを理解しているのだと感じます。さすがは、高学年児童です。

未来の夢は、今自分がいる場所と地続きです。落ち着いて授業を受け、やるべきことを積み上げることが未来の自由につながります。保護者の皆様には、改めてお子さんに伝えていただければ幸甚です。

未来の夢とは、自分の足で一歩一歩大地を踏みしめ進んでいくことで実現できるということを。その力こそ、たくましく生きる力であるということを。

一年生 拗音みつけてハッスル!外国語も楽しく!

一年生 拗音みつけてハッスル!外国語も楽しく!

今日も蒸し暑い一日になりました。でも、雨と違って休み時間校庭を使えるからハッピーです。

1年生が国語で「おもちやとおもちゃ」の学習に取り組んでいました。拗音の学習です。「小さい字が含まれることば、いくつみつかるかな?」一年生が夢中で探していました。中には「きたやしょうがっこう」や、オリジナルキャラクターの「あきちゃん」も。みつかると、みんな「たくさんみつかったー!」と満面の笑顔をみせてくれました。

純粋に、学ぶことを楽しんでくれる1年生。その喜びが、学年が進んでも続いてくれるといいなと心から思います。それを目指して指導をがんばっています。

外国語指導でお世話になっているのは、石井先生とレストア先生です。今日は、レストア先生が所属されている派遣会社の参観授業。ちょっぴり、緊張気味だったレストア先生。でも、子供たちのために一生懸命がんばってくださいました。

「アイ ライク マンゴー!」

石井先生も、レストア先生もいつも笑顔で授業を進めてくださいます。なんてすばらしい。いつも、笑顔で授業を進めたいものです。(私は、反省することしきりです。)

そのためにも、子供たちが万全な体調で授業に臨むことが大切です。保護者の皆様には大変申し訳ございませんが、規則正しい生活、十分な睡眠時間、おうちでくつろげる時間づくりなど、子供たちが学校でがんばる力を発揮できるようご配慮いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

新しい先生 ようこそいらっしゃいました!

新しい先生 ようこそいらっしゃいました!

昨日とは一転、真夏を思わせるような暑い一日になりました。

本日、出張者多数により顧問の数が不足したことから、クラブ活動を行うことができませんでした。クラブを楽しみにしていた子供たちには本当に申し訳ないと思います。

2年生の教室に、新しい先生がいらっしゃいました。栗原先生は、週三日、2~4時間目に2組に入って授業を行ってくださいます。今日は早速、体育の授業をしていただき、子供たちもがんばって体を動かしていました。

栗原先生は他校でも体育代替(妊娠された先生に代わって体育を行ってくださる先生)を経験されていたことから、体育の授業の進め方がとてもお上手でした。北谷小に新しい先生がきてくださるのは本当にありがたいです。ようこそいらっしゃいました!これからも、どうか宜しくお願いいたします。

絵具の混色 正しく使うことの大切さ

絵具の混色 正しく使うことの大切さ

一日中雨、午後からは強雨。子供たちの下校が心配されましたが、予想よりも降り方が強くなかったため、下校は通常通りとさせていただきました。

2年生の教室に入って、図工指導をしています。今日は、絵具の正しい使い方を学び、きれいに彩色することが目標です。

常々子供たちに伝えていることは、絵具は世界一の彩色具だということです。色鉛筆も、クレヨンも、個人的にはコンピュータグラフィックだって、絵具には敵わないと思っています。にじみ・ぼかし・むら。正しく使えば、本人もびっくりするような鮮やかな発色をしてくれるからです。

もちろん、そのためには正しい使い方をすることです。今日は子供たちに「パレットの使い方」と「水加減」を教えて、作品づくりに取り組ませました。

子供たちは見事な集中力をみせ、きれいに色を塗りました。色を混ぜ合わせてつくる混色は、子供たちにとっても感動です。「きれいな色ができた!」教室のあちこちで、歓声が上がりました。そして、その色を画用紙に塗ると、本当にきれいな色ができます。あっという間に時間が過ぎていきました。

できれば、授業参観までには仕上げたいと思っているのですが、間に合わなかったら申し訳ありません。完成に向けて、みんながんばっています。

何事もそうですが、道具は正しく使ってこそその真価を発揮します。絵具の使い方を学ばせることを通して、そのことも学ばせたいと考えます。

水泳学習は一日の楽しみ!

水泳学習は一日の楽しみ!

先週末、とても暑くなりました。ああ、もう梅雨明けだな、と感じるほどでした(笑)。いや、梅雨にまだ入っていないって。蒸し暑い日が続くと、子供たちの楽しみはなんといっても水泳学習です。今日も2年生が元気いっぱい、練習に励んでいました。

水泳指導は常に教職員3人態勢で、泳力の高いグループと、水慣れ中心のグループに分け、実態に即した指導を心掛けています。子供たちには、1回でも多く練習に励むよう伝えましたが、多くの子ががんばっていることを実感しています。

「今日はプールがある!」水泳指導は子供たちにとって楽しみなひと時です。楽しみながら泳力が上がるよう、指導していきたいと思います。

6年生社会科見学 すべての働く人へリスペクトを

6年生社会科見学 すべての働く人へリスペクトを

暑さが心配されましたが、東京は思ったよりも暑くなく、熱中症の心配もありませんでした。

6年生が昭和館、国会議事堂に社会科見学に行きました。

さっそく武道館前駐車場に到着。まずはここで、記念写真を撮りました。

昭和館に入場しました。ご担当の方に、昭和館でみてほしいポイントのご説明を受けました。

「戦争の惨禍を繰り返さないためにも、未来を担う皆さんに展示物をみて、戦争の実態を知ってほしいと思います。」本当にその通りだと思いました。

グループに分かれ、館内を見学しました。井戸の水くみ体験や昭和の生活用品など、興味をもって見学ができました。

そして、待ちに待ったお弁当。「いただきます!」お弁当をつくってくれたおうちの方に感謝!

国会に到着。今日はとても混んでいたことと、国会会議中だったこともあり、見学は最短コースになりました。警備の数のものすごいこと。なんとか見学を終えて、国会議事堂前で記念撮影!

一度国会を出て、そのあと参議院特別体験プログラムに参加させていただきました。参議院議長、委員長、文部科学大臣役の事前に選出し、実際に法案について審議を進めていきます。代表児童が、がんばって役割演技をこなしていきました。

委員会で採決された法案は、本会議で採決をとります。会場の子供たちの椅子には、賛成・否決のスイッチがあり、法案の内容を聞いて、採決を行います。体験プログラムとは、実に本格的でした。

見学の姿勢は落ち着いていて望ましいものでした。いくつか課題も残りましたが、話し合って解決して、10月の修学旅行に生かすためのよい経験にしてほしいと思います。

昭和館でも、国会でも、実に多くのスタッフの方が働いておられ、子供たちを温かく迎えてくださいました。また、国会は会期中ということもあり、警備の方の数が大変多く感じました。

私は、社会科はすべての働く人へ敬意を育てる教科だと考えています。政治資金規正法改正に係るニュースが連日流され、政治不信が募っています。マスコミはしきりに不信感を拡散したがります。でも、学校はその逆でありたいと考えます。ユーチューバーや声優、漫画家やお笑い芸人など華やかなスポットがあたる職業ばかりがもてはやされますが、世の中にはそうしたスポットは決して当たらないけれど、人を支え社会の基盤となる大切な職業がたくさんあります。そうしたすべての職業に尊敬の念を与えることこそ、社会科の重要や役割だと考えています。

子供たちは今日、日本の中心部、心臓部を身近に感じてきました。それは実際に、今自分がいる場所と地続きの場所で行われているものです。これからも政治や社会の様々な職業に興味・関心をもってほしいと心から願います。今日の社会科見学を、そのための貴重な経験にしてほしいと思います。

お弁当づくり等、ご協力をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

6年生器楽合奏ラバーズコンチェルト みんなの音が合うと嬉しい

6年生器楽合奏ラバーズコンチェルト みんなの音が合うと嬉しい

7月を思わせるとても暑い日になりました。校内巡視をしていると、音楽室から軽快な音楽が流れてきました。音楽室に入ると、6年生が合奏「ラバーズコンチェルト」の練習に取り組んでいました。各楽器ごとの練習から、ちょうど全体を合わせる場面に立ち会うことができました。

まだ、練習を始めてそれほど経っていないのに、立派に曲なっていたことに感心しました。思わず拍手。木琴を担当した児童など、少し教えただけで「トレモロ」を理解し、きちんと曲に合わせて採り入れました。いや、大したものです。

合奏のいいところは、「みんなの音が合うと、ちょっと幸せ」というところです。芸術教科のいいところですね。創造の喜びがあります。

楽器ができるって、本当に楽しいものです。6年生がその喜びを味わうことができたかな、と思います。

水泳学習が始まりました

水泳学習が始まりました

昨日、プール開きを行い、早速、水泳学習が始まりました。2年生と5年生の様子です。今日は日中の気温も高く、絶好のプール開始日よりでした。子供たちも、とてもうれしそうでした。

昨日のプール開きでお話したように、子供たちには1回でも多く水泳学習に参加してほしいと思います。それが、一人一人の自信と経験につながっていくからです。今日、水泳学習に臨めたお子さんの準備にご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

プール開きを行いました

プール開きを行いました

九州・四国はすでに梅雨入りし、関東地方も梅雨らしい空模様となりました。

先週、5.6年生ががんばってきれいにしてくれたおかげで、本日の朝、プール開きを行うことができました。

運動委員が、説明役を引き受けます。まずは、バディの組み方。お手本を見せてくれました。

そして、「かぶとむし」の説明をしました。「かけない」「ふざけない」「とびこまない」「むりをしない」「しっかりきく」。体育主任の坂本先生からも、「水泳学習は、命の安全を守ることが最も大切です。先生方の指示をよく聞いて、自分の目標を立てて練習に取り組みましょう。」という指導があり、プール開きを終えました。

私(校長)からは、「次の三つを守りましょう」という話をしました。

①1回でも多く、水泳学習に参加しましょう。

②自分の目標を立てましょう。

③着衣泳の練習ががある学年は、参加しましょう。

水泳が苦手な子でも、目標をもって練習に取り組み、自分の力をわずかでも伸ばすことができれば、それは素晴らしい成長です。また、これから水の事故が多くなるシーズンになります。着衣泳を経験しておくことは、命を守るうえでとても大切です。一度経験しておくだけでも、生存率が飛躍的に向上すると思います。

お子さんが一回でも多く水泳学習に参加できるよう、保護者の皆様には水泳用具の準備や健康管理、LEBERの入力にご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

5年生も2年生のシャトルランをみてくれました

5年生も2年生のシャトルランをみてくれました

昨日と同じような写真で申し訳ありませんが、今日は5年生が2年生のシャトルランをみてくれて、記録測定を手伝ってくれました。6年生と同じように、時間内にラインを越えられたかどうかを判定したり、励ましたりしてくれました。ありがとう5年生!

なるべく、保護者の皆様には学校の様子をお伝えしたいと思います。ただここのところ、職員室が空の状態の日が増えています。教職員の誰かが職員室に戻ってきてくれれば、校内巡視にいけるのですが、教員不足の状態が続き、厳しさを感じています。保護者の皆様にも、ご迷惑とご心配をおかけしていることと思います。皆様にご安心いただきたいところですが、やむを得ずご要望に応えられないこともございます。本当に申し訳ございません。ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

新体力テスト がんばっています

新体力テスト がんばっています

今日から、個人面談が始まりました。ご対応ありがとうございます。また、一部変更があったことについてお詫び申し上げます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

運動場、体育館で新体力テストの記録測定が始まっています。運動場では2年生が50M走を、体育館では1年生がシャトルランの測定を行っていました。

位置について、よーい・・・・ドン! さあ、ゴール目指して、まっしぐらだ!

どの子も、ゴール目指して、全力で走っていました!

体育館では、6年生の支援のもと、1年生がシャトルランを計測していました。6年生が付いて、しっかりサポートしてくれたので、計測がスムーズでした。ラインを超えることができたら、「OK!」これでばっちり!一年生を応援する声も、多く上がりました。ありがとう、6年生!

新体力テストは、体力を計測するものですが、その取り組みを通して「つながる心」もしっかり育ったようです。

がんばった子供たちは疲れたと思います。おうちでは、早めの就寝をお願いいたします。

昼休み かがやきタイムを行いました

今日も、昨日までの雨続きの天気と異なり、抜けるような青空が広がりました。昼休み、異年齢グループでの遊び「かがやきタイム」を行いました。どの班も、6年生のリーダーが遊びの企画を考え、下学年をリードして楽しいひと時を演出してくれました。

みんな楽しそうです。下の写真をご覧ください。低学年の児童が、えいやっとボールを投げています。これは、6年生が積極的にボールを譲ってくれたからです。

かがやきタイムでは、6年生が下学年の子が楽しめるようとてもよく配慮してくれます。新学期になって2か月、6年生は高学年としての責任を自覚して、様々な行事でよく活躍していることを多く見かけます。本当に、頼もしいと思います。

昨年度の6年生がつくった北谷小のよき伝統のバトンを、6年生が見事に受け継いでくれた一場面だったと思います。6年生のリーダーのみんな、ありがとう!

2年生ザリガニ釣りに行きました

一日遅れの更新になります。6月4日(水)、2年生が中央公民館近くのザリガニ釣りに行きました。

ザリガニはちょっと小さ目でしたが、子供たちは「釣れた!」「釣れた!」と大喜び。目を輝かせて、ザリガニ釣りに熱中しました。

ザリガニは2023年から条件付特定外来生物に指定されましたが、キャッチ&リリースと、一度釣ったザリガニをもち帰ることは大丈夫。保護者の皆様の協力を得て、釣ったザリガニは連れて帰りました。保護者の皆様にも見守りにご協力をいただき、楽しいイベントになりました。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

全校朝会でオリジナルキャラクターの発表を行いました

6月の全校朝会で、オリジナルキャラクターの発表を行いました。

まずは5月18日(土)に実施した春季運動会での子供たちの活躍をねぎらい、6月は梅雨の時期となるため、休み時間雨で外に行けない場合も安全に過ごすよう話しました。

「さあ、ここで北谷小の新しいお友達を紹介します。」子供たちからは「えっ?!」という驚きの声が上がります。ホワイトボードをめくると、そこには「北谷ーマン」と「あきちゃん」の拡大イラストが。子供たちからは、歓声が上がりました。

「オリジナルキャラクターの募集には、多くの素晴らしい作品の応募がありました。本当にありがとう。その中から、児童代表の企画・代表委員、PTA役員の皆様、学校運営協議員の皆様、先生方に投票していただき、北谷ーマンとあきちゃんが選ばれました。では、デザインをしてくれた二人に、キャラクターに込められた願いを発表してもらいます。」

「北谷ーマンには、北谷小を守ってくれるという願いを込めました。」

「あきちゃんの名前には、北谷小に明るい学校になってほしいという願いを込め、『明るい』の『あ』、『北谷小』の「き」をくっつけて『あきちゃん』にしました。」

二人とも、しっかりした口調でデザインに込めた意図を発表してくれました。

これからも、北谷ーマンとあきちゃんを宜しくお願いします!子供たちから大きな拍手が沸き上がりました。

北谷小を守ってくれる北谷ーマン。あかるい北谷小をイメージしたあきちゃん。どちらも、素晴らしいキャラクターです。50周年記念を祝うに相応しいオリジナルキャラクターが生まれました。デザインしてくれて本当にありがとう!

これからも、北谷ーマンとあきちゃんに活躍してもらって、50周年を盛り上げていきたいと思います。

探究型学習(Project based learning)講座

昨日の夜は大変な雨でしたが、今日は見違えるような青空が広がりました。

吉川市 特任教育支援員 大西 久雄先生をおまねきし、「探究型学習講座」をオンラインで行いました。大西先生は、いつものように会議室から各教室にオンラインで講義を行われました。

「じゃあね、今日は、探究型学習について、お話をしましょう。」

各学級では、大西先生のお話をモニター越しで聴きます。

ここで、大西先生から問題が出されました。「北谷小の〇〇なところを、〇〇に、〇〇で紹介しよう。」さあ、みんな〇〇には何が入る?自由に考えて!」

子供たちは一生懸命考えて答えを出します。「いい答えだね!」モニターには子供たちの答えが映し出されました。

探究型学習は、子供たちの興味・関心を中心に、主体的な学習を促すものです。本校では今年度、11月9日(土)に学習成果発表会を予定しています。そこで、大いに役立つ講義となりました。

こうした学習は、子供たちがこれまで教科で習得した知識・技能が統合され、経験となります。それが「非認知能力」、たくましく生きる力を高めていきます。今日の学習を生かしていきたいと思います。大西先生、ありがとうございました!

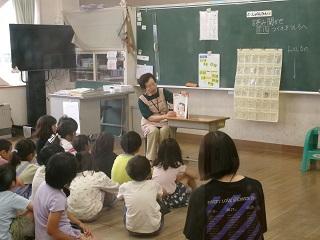

読み聞かせと心肺蘇生法講習

今日は教育委員会学校訪問で校内巡視も十分できなかったので、記事は、昨日のものになります。27日(月)の朝の時間、低学年読み聞かせを行いました。読書ボランティアの皆様にお越しいただき、本を読む楽しさを子供たちに伝えました。

本校では、国語科の校内研修を推進しています。国語の力は、すべての教科の基礎・基本となるためです。ただ、本を読むだけでは国語の学力は向上しません。それは、国語の力の土台部分となります。日ごろから子供たちに文章に親しませることが、とても大切になります。読み聞かせボランティアの皆様には本当にありがたいと思っています。

これからも、子供たちに読書の楽しさをお伝えいただけるようお願いいたします。

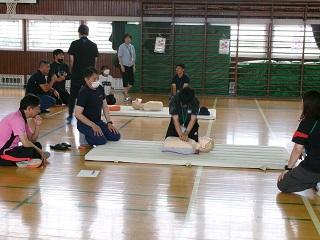

27日(月)の放課後は、心肺蘇生法講習を行いました。吉川消防分署の皆様にお越しいただき、心肺蘇生法とAEDの使い方について講習をいただきました。

6月から水泳指導が始まります。万が一の事態に備えておくことはとても大切です。もちろん、水泳指導を行う際には必ず教職員が3名付き、万全を期したいと思います。子供たちには、安心して水泳の授業に参加してほしいと思います。

消防分署の皆様、ご多用の中お越しいただき、ご指導をありがとうございました。

5年生田植え体験 お米に尊敬と感謝を

予報をみると台風1号の接近に伴いこれから崩れるとのことです。5年生の田植え体験を午前10時から開始予定で、開催が危ぶまれましたがJAさいかつの皆様のご協力のもと、幸いにも曇天のもと行うことができました。

会場に到着。JAさいかつの皆様と農業ボランティアの皆様が準備をして待っていてくださいました。「宜しくお願いします!」

準備していただいた田のあぜ道に広がります。

「はい、それでは田に入ってー!」「わー!!」「きゃー!!」はじめて足を踏み入れる泥の感覚。子供たちからは悲鳴が上がります。

「はい、それでは手元の苗を3~4本ちぎって、田植えをしてください!」「え?これでいいの?」「わかんない~。」子供たちは最初はおっかなびっくりでした。

農業ボランティアの方が、水糸を張ってくださいます。「水糸の手前に、苗を植えていってください。」

最初はおっかなびっくりだった子供たちも、次第に慣れて作業が早くなってきました。「おお、いいね。みんな、上手になってきた。」

雨が降ってくるかもしれないので、作業は短めに終えました。「はい、よくがんばりました。それでは、作業はここまでにしましょう!」「えー」「もうちょっとやりたい。」

まだ、お天気が大丈夫そうだったので、田植え機のデモンストレーションを見せていただきました。

「すごい!」「早い!」

無事、作業を終えることができました。「お世話になりました。ありがとうございました!」

子供たちは大変だったと思います。でも、その大変さを味わってほしかったのです。

お米は、毎日食卓に運ばれてきています。でも、そこに至るまで、いかに多くの過程を得てきたか。生産者の皆様が、お米にどのような思いをもって、つくっておられるのか。そして、今日子供たちが戸惑った田の泥。そこに、お米を育てる命の恵みが含まれているということ。それらを知ることで、お米という日本人にとって大切な食材に、尊敬と感謝の気持ちをもてると考えます。

私たちは食事で多くの命の恵みをいただいています。だからこそ、食べ物は絶対に粗末にしてはいけない。すべての食材と、生産者の方の努力と、そして大地の恵みに尊敬と感謝の気持ちをもつこと。それが、食育の基本であり、豊かな心を築く土台と考えます。

本日、JAさいかつの皆様のご尽力により、子供たちは素晴らしい体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。秋には、稲刈り体験でお世話になります。宜しくお願いいたします。

ドローン撮影 暑かったけれどがんばりました

今日も、日中の最高気温は7月並みになるということで、暑さを警戒しながらのドローン撮影となりました。本日撮った写真や動画を、記念グッズにしたり、11月9日の記念式典に上映する予定です。撮影担当の方は、朝の6時30分より校庭のラインをひいて準備を進めてくださいました。

さあ、いよいよドローン出動です。

「わー、ドローンだー!」子供たちから歓声が上がりました。ドローンは手を振る子供たちの上を、涼しい顔をして通り抜けていきます。

航空写真は、セスナで撮影します。さあ、セスナ到着まで北谷小の校章に「カラーエプロン」を着けて並びました。

撮影の瞬間は、エプロンを広げます。さあ、準備はいいですか?はい、今写真を撮ってまーす。エプロンを用意して!

ドローンで動画撮影中!みんな元気に手を振ります。

その後、体育館でクラス写真を撮影しました。こちらの写真は、オンライン販売する予定です。これで写真撮影は終了。お疲れ様でした!

この撮影日を決めたのは、令和5年度の3学期でした。まだまだ先、と思っていたら、あっという間にこの日が来てしまいました。11月9日(土)の記念式典は子供たちの思い出に残るイベントにしたいと思っています。まだまだ先、と思っていてもきっとその日があっという間に来てしまうのでしょう。準備をがんばらねば。

暑い中の撮影、みんなよくがんばりました!出来上がりの写真や動画を、お楽しみに!

校内硬筆展を行いました

本日、各学級で校内硬筆展覧会を行いました。子供たちはこれまでの書写の時間や家庭学習での練習の成果を生かして本番に臨みました。すべてのクラスではありませんが、その様子を一部、ご覧ください。

どの学級でも、作品制作に真剣に取り組んでいる様子がお分かりになるかと思います。みんなよくがんばりましたね。

硬筆展で大事なことは、金賞などの賞を受けることだけではありません。練習の成果を生かして、日ごろのノートの字を丁寧に書くことです。美しい字を書くことは、喜びにつながります。ノートがきれいな子は学力も高いのは、証明されています。逆に言えば、ノートをきれいに書けば、学習が楽しくなり学力も向上するということですね。それこそ、きれいな字を書く練習を行うことの本質です。子供たちには、声掛けをしていきたいと思います。

作品は、6月28日(金)の授業参観まで廊下に展示します。授業参観にお寄りの際は、ぜひご覧になって、子供たちのがんばりをねぎらっていただければと思います。

1年生 クロームブック練習中!

運動会明け2日目、日常が戻ってきました。

1年生がクロームブックの使い方について練習しています。協働学習ツール「オクリンク」や授業支援ソフト「ムーブノート」は現代の授業では欠かせないアプリとなっています。今日は、市教委のICT支援員の方を講師にお招きして、それぞれのアプリの使い方について練習しました。

「さあ、画面をみてね。この画面と同じ画面になりましたか?」

「なりましたー!」「はい、よくできました。じゃあ、これから、立花先生からメッセージを送りまーす。更新ボタンをクリックしてね。このうずまきマークだよ。」

「え、どれどれ?」「さあ、探せるかなー?」「先生、これですか?」「そう、これこれ!」

「できたー!」「先生からメッセージ、きたー!」

「はい、画面に注目。次に、リンクを送るので、それを開いてみてください。」

「できましたー!」

1年生の飲み込みは早く、すぐに吸収してしまいます。その学習能力は、大人よりもずっと高いと思います。

かつてコンピュータというと、「コンピュータ室」に置かれていて、普段はカギがかかっていました。理科や社会、総合的な学習等でコンピュータを使うとき、学級で移動して先生がカギを開け、そこからウインドウズの起動。ところが、当時のウインドウズは軌道が激遅で、立ち上がるまで10分近くかかり、やっとPCが使えるようになるのは、授業開始後20分というところでした。それでは、意味がないのです。PCは、ノートや鉛筆と同じ、普段使いに使えることがとても大切です。

今ではGIGAスクール構想により一人一台配備されていて、ノートや鉛筆と同じ感覚で使うことができます。また、協働学習でクロームブックは真価を発揮します。課題について児童が各自考えたことを一覧にして表示し、同じオンラインボードに考えを書き込み、考えを深めることができます。さらに、物理的に距離が離れていてもその学習が可能です。協働学習アプリは、従来の学習のスタイルを大きく変える、画期的な学習ツールです。

タブレット端末が進化し、普及してやっと学習に便利に使えるようになりました。子供たちにはタブレット端末の光と影の部分をしっかり教えて、自らの学習を深化・充実するためのツールにしてほしいと思います。

1年生、よくがんばりました!これからも、クロームブックを便利に使えるよう練習していきましょう。

6年生調理実習 野菜炒め最高!

運動会も終わり、北谷小に日常が戻ってきました。6年生が、家庭科の調理実習を行いました。今回の実習課題は野菜炒めづくりです。

さあ、手際よく調理を進めました。いよいよ、試食タイムです。

さあ試食!いただきまーす。うまくできたかな。

「おいしい!」「野菜が甘い!」「ピーマン、食べられた!」「にんじんおいしい!」

みんな、野菜炒めに大満足でした!片付けもがんばりましょう。

子供たちがつくったのは、特別な調味料や材料を使ったわけでもない、スタンダードな野菜炒めです。でも、自分たちで材料から切って炒めて味付けをした一皿は、最高においしかったようです。

現代社会は、朝起きてから夜寝るまで、だれとも一言も口をきかなくても済む「超コンビニ社会」といわれています。食事が必要なら、スマホを使えば簡単にデリバリーを受けることができます。運ばれてくる料理は、名店のおすすめメニューで、できたて料理はそれはそれはおいしいことでしょう。

でも、今日子供たちがつくった野菜炒めは、それらの料理より絶対においしいと断言できます。学級の仲間とわいわいがやがやと楽しく、そして一生懸命つくったのですから。

便利な社会は、快適で過ごしやすいものです。しかし、そこから零れ落ちるかけがえのない喜びがたくさんあります。不便、面倒、大変。その中にこそ、子供たちの心を育てる大切なものがあるような気がしてなりません。

笑顔で会話を弾ませながら試食する6年生をみて、改めてそう思いました。

令和6年度 第50回北谷小学校 春季運動会

令和6年5月18日(土)、第50回春季運動会を開催しました。

開会式で、紅白団長が選手宣誓を行いました。大変な緊張の中、立派に、力強い宣誓ができました!

徒競走は時間短縮のため、非得点種目になりました。でも、子供たちはそんなことを意に介すことなく、ゴール目指して全力疾走しました!

徒競走のあとは、全校応援合戦です。応援団は、団長を中心にこの日のために休み時間を費やして、毎日練習に励んできました。その成果を見事に発揮して、息の合った全体応援ができました!

中学年表現「いざ!最高到達点へ!」。息の合ったフラッグの動きで、会場を魅了しました。

低学年団体、「ジャンボリ玉入れ」。かわいい踊りと、玉入れとの切り替えが、来場者の皆さんをたくさん笑顔にしてくれました。

さあ、いよいよ高学年の表現「北谷フラッグソーラン151の舞」!一糸乱れぬ力強い動きと、勇ましい掛け声。最後のポーズが決まると、会場からは大喝采が贈られました!

中学年団体、「ONE ROPE 綱引き王に俺はなる」。紅白ともにがんばりました。結果は赤の勝利でしたが、2回戦目、勝負をあきらめずにがんばった白もとても立派でした。

さあ、練習に練習を重ねた低学年表現「ようこそ ゆめのくにへ」。ディズニーの音楽に合わせて、かわいい踊りを披露しました。練習の成果を発揮し、一人一人がしっかり踊っていることがわかりました。

団体競技のラストは、高学年「嵐を起こせ!北谷小台風の目!」チームワークが何より大切な競技です。勝敗も大事ですが、みんなの息を合わせて集中すること。どちらのチームも、よくがんばったと思います。

いよいよ最後の種目、「全校選抜リレー」です。各学年の代表が、運動会のフィナーレに相応しい力走を見せてくれました。

運動会は始まってみればあっという間です。でも、それまでは長い道のりがありました。各学年とも、4月の忙しいさなか、ゴールデンウィークの前から練習に取り組み、忙しい時間の合間をぬって、練習を積み重ねてきました。途中、雨で運動場が使えないことも何日もありました。それでも、運動会で力いっぱいの競技や演技を披露するため、心を一つにしてがんばってきました。全員の児童が「たくましく生きる力」を高めることができたと確信しています。

暑い中での運動会になりましたが、子供たちががんばりぬくことができたのは、体調管理や準備にご配意くださった保護者の皆様のおかげです。本日、ご来場くださり、子供たちに温かいご声援や拍手を送ってくださったご来賓の皆様、保護者・地域の皆様、本当にありがとうございました。

運動会準備 いよいよ明日です

運動会がいよいよ明日になりました。

1校時は、全体練習を行いました。得点発表や応援全体練習を通して行い、明日に備えました。特に、応援団が見事なチームワークを見せました。休み時間を使って練習した成果がはっきりわかり、大いに明日への弾みとなりました。本番もこの調子で、運動会を盛り上げてくれることでしょう。

午後からは、1~5年生は下校し、6年生が準備を行いました。また、PTAの皆様もテント張りにご協力いただきました。こちらの手はずが整っていない部分があり、ご迷惑をおかけして申し訳なかったのですが、おかげ様で明日の準備をスムーズに進められそうです。お越しいただきた皆様、ありがとうございました。写真は、協力して係活動を行う子供たちの様子です。

子供たちと、保護者の皆様のがんばりによって、いよいよ本番の運動会を明日に迎えます。これまで本当にありがとうございました!

春季運動会 熱中症対策について

保護者の皆様にはいつも大変お世話になります。

さて、今週5月18日(土)に迫った春季運動会についてですが、16日現在の天気予報によれば、当日の最高気温は30℃近くになり、熱中症への十分な警戒が必要です。

つきましては、下記の通り運動会における熱中症対策を実施いたします。保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

記

1 学校で実施すること

(1) 休憩・クールダウンタイムの設定

徒競走(プログラム№1~6)の終了後と、表現・団体種目(プログラム№7~14)終了後の2回に分け、それぞれ25分、20分の休憩時間を設けます。その時間には、児童を冷房の効いた教室に移動させ、水分補給と休憩をとらせ、健康状態を確認した後に運動場に戻ります。

そのため、競技の終了時刻が予定より遅くなります。閉会式終了が12時15分ごろになる可能性がありますので、ご了承ください。

(2) 競技見学中の水分補給を呼びかける

環境省の「熱中症予防情報サイト」によれば、5月18日(土)午前中の越谷市の熱中症指数(WBGT)は最高で22となり、「注意」レベルとなります。積極的な水分補給が効果的とされるため、児童には競技見学中にも水分補給をするように呼びかけます。

(3) 救護体制の充実を図る

万が一、暑さが原因で気分が悪くなった等の児童は、エアコンを効かせた保健室で休ませ、経口補水液を飲ませる等、十分な救護体制を整えます。

2 ご家庭にお願いしたいこと

(1) 水筒がなくなった場合の予備をご用意ください

一般的なサイズの水筒では中身をのみ切ってしまうことがあります。予備として、ペットボトルのミネラルウォーターやお茶をもたせる等のご配慮をお願いします(スポーツドリンクはご遠慮ください)。

(2) 熱中症予防グッズのご用意をお願いします

汗拭きタオルを必ずご用意ください。ネッククーラーやクールタオルの使用は、見学中に限り可としますので、ご自宅にあるものをご利用ください(紛失や破損の責任は負いかねます。高価なもののご使用はご遠慮ください)。

以上 宜しくお願いいたします。

第1回学校運営協議会を行いました

きのうと打って変わり、午後からよく晴れて気温も急上昇しました。それでも、暑すぎるということはなかったので、運動会もこのぐらいのお天気だとありがたいな、と思います。

学校運営協議会は、地域の代表者の皆様に、学校の経営方針や教育課程をご説明し、ご指導・ご助言をいただきながらご承認を受け、地域とともに学校経営の向上に資する制度です。本日は、その第1回を行いました。6名の運営協議員の皆様にお集りいただきました。

校長から、令和6年度の学校経営方針についてご説明を申し上げました。50周年を迎え、変化の激しい社会にあっても子供たちが豊かに、そして自己実現ができるようにするために身に付けさせたい力をお伝えしました。

北谷小ではその力を「たくましく生きる力」として、「やりぬく力」「おちつく力」「つながる力」という三つの非認知能力に定義して、全校を挙げてその力をはぐくんでいくということをご説明申し上げました。

それに対して、委員の皆様から様々なご意見やご質問をいただきました。「子供たちに『たくましく生きる力』を身に付けさせたいという経営方針は理解できたが、子供たちの個性を伸ばすために、具体的にはどのような方策が考えられるか。」など、校長の考えをより鮮明にするようなご質問もありました。大変ありがたいと感じました。

運営協議員の皆様には、入学式にもご来賓としてご参加いただき、1年生の入学をお祝いいただきました。あれから1か月半、子供たちがどのように成長したか教室をご覧いただきました。

「一生懸命やっていますね。安心しました。」とのご評価をいただきました。協議員の中には、吉川幼稚園の荒井園長先生もいらっしゃいましたので、子供たちも「園長先生ー!」と喜んでいました。

子供たちのたくましく生きる力を伸ばすためには、学校・家庭・地域が連携して子供たちを伸ばすことが最も効果的です。運営協議員の皆様には、これからも北谷地区の地域の代表として、学校経営に積極的にかかわっていただきたいと思います。

協議員の皆様、本日はお忙しいところ大変ありがとうございました。

雨の日の運動会練習 教える側の人数

朝から、あいにくの雨になりました。1校時に予定していた運動会練習は、15日(水)に延期します。本番を土曜日に控え、運動場(外)を使っての練習をしたかったのですが、いたしかたありません。

3,4年生の体育館での練習の様子です。ごらんください。この並びのきれいさ。実にきれいに整列し、よい姿勢で説明を聞いていました。舞台の上では、先生の模範演技が。この姿勢なら、頭によく入ります。練習も、無駄なく効率的に行うことができます。1年たつと、こうも成長できるのか、と改めて感心しました。

こちらは、1年生の教室です。令和4年度まで本校にお勤めだった磯田先生がいらっしゃいました。短時間勤務の織田先生のペアという位置付けで、配属が叶いました。今日は1年生の教室で、指導の補助に当たってもらいました。やる気に満ちた1年生は「よくできたね!」の声に、満面の笑みを浮かべていました。先生が二人いれば、指導の効果も、子供たちのやる気も、倍増です。

教員不足が深刻です。文科省も様々な手を尽くしていますが、問題解決には程遠いのが現状です。教員不足解消の主要な手立ての一つが、働き方改革の推進と、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の導入というのも、今日のような光景をみると、正直疑問に感じます。

授業の学習内容が難しくても、理解したい、がんばりたいという児童がたくさんいます。がんばった成果を先生にみてもらいたい、と願う児童がいます。その子供たちの思いに応えるのは、効率的な働き方でも、ICTでもないと思います。笑顔で子供の努力をねぎらう、児童数に見合った教職員の存在なのです。

現場はがんばっています。子供たちのためにも、日本中の学校の教員不足という深刻な問題が、一日も早く解決される日がくることを祈るばかりです。

飯ごう炊さん体験 おやじの会の皆様 ありがとうございました

北谷小では保護者ボランティア組織「おやじの会」の皆様が年に3回、子供たちに様々な体験の機会を与えてくださいます。5月12日(日)には、飯ごう炊さん体験を行っていただきました。

参加する子供たちはグループに分かれ、それぞれ調理・マキ割り・ご飯炊きを分担します。まずは調理グループ。協力して、カレーの野菜や肉を切っていきます。

ジャガイモの皮むきがちょっと手間取ると「わたしがやるよ!」と助け合いが起きるのが頼もしかったです。

さあ、こちらはマキ割り。斧をマキに差して、金づちでたたきます。ここでも、マキを押さえるなどの協力が見られました。

さあ、ご飯もとげて、いよいよかまどの火おこしです。マッチを擦る手はぎこちなかったですが、ここでも「風が吹いてる!みんなで風よけになろう!」等の姿が見られました。

さあ、楽しみにしていたご飯が炊きあがりました。「あ、おこげがある!」それも、飯ごう炊さんのだいご味です。今の炊飯器って、おこげなんてできませんから。

みんなで協力してつくりあげたカレーをよそっていただきます。「ありがとうございました。」よく、お礼が言えました!

さあ、待ちに待った会食です。「いただきまーす!」「おいしい?」「おいしい!」「おかわりしたー!」「何杯おかわりしたの?」「5杯ー!」…ちょっと多すぎ(笑)。 みんな、自分たちでつくったカレーに大満足。

最後に、代表の阿部さんからお話をいただきました。「今日は、みなさん互いに助け合いながらよくカレーづくりができました。また次の流しそうめんに参加してくださいね。」「はい!」「ありがとうございました!」

半日の体験でしたが、子供たちは互いに助け合ったり、お世話になったおやじの会の皆様に丁寧にお礼がいえたりと、成長がみられる体験となりました。コロナ禍以降、学校ではこうした直接体験の場を減らさざるを得ませんでした、おやじの会の皆様が主催してくださる体験活動は、北谷小の子供たちにとって素晴らしい成長の機会となっていることを改めて実感しました。

朝早くから、子供たちのために丁寧に準備をしてくださったおやじの会の皆様、本当にありがとうございました。次の7月の流しそうめん体験でも、またお世話になります。

5月10日(金)できごといろいろ

ひさびさに、朝から目が覚めるような快晴になりました。今日も、いろいろなことがありました。

学校用務員の山崎さんは、ものづくり、そして修理・修繕の名人です。プール前の鉄棒とタイヤ跳びの色が落ちてきたことから、昨年度から時間をかけて、きれいにペンキの塗りなおしをしてくれました。

ご覧の通り、鉄棒とタイヤ跳びがこんなにもきれいになりました!

子供たちも、「きれいになった!」と喜んで遊んでいます。さすが名人、山崎さん。北谷小の環境がいつもきれいに保たれているのは山崎さんのおかげで、本当にありがたいです。

午前中は、6年生が埼玉県学力・学習状況調査(以下「県学調」)に取り組みました。お知らせしたように、今年度から県学調はクロームブックでのオンラインテストになります。トラブルが心配されましたが、さすが6年生。スムーズに取り組めていたようです。

その6年生も含め、午後は運動会練習と、運動会係準備を行いました。さすが高学年、きびきびと動いて、踊りの掛け声も元気いっぱいでした。本番に向かって、仕上がりの順調さを感じました。

ゴールデンウィーク明け、本当に忙しい日々になりました。週末は、ほんの少しでもリラックスする時間をもって、体を休めてほしいなあと思います。なかなか難しいかもしれませんが(ためいき)。

さあ、いよいよ来週は運動会ウィークです。仕上げに向かって、一致団結してがんばっていきましょう!

第1回学校運営協議会を開催します

下記の通り、第1回学校運営協議会を開催します。同協議会は、傍聴が可能です。傍聴を希望される方は、以下の要領でお申し込みください。

【第2回 北谷小学校 学校運営協議会】

1 日時 令和6年5月14日(火)午前10時00分~午前11時30分

2 場所 本校1階 図書室

3 協議等の内容

(1) 委嘱状の交付

(2) 教育委員あいつ

(3) 協議員自己紹介

(4) 会長及び副会長の選任

(5) 議事

(6) 閉会

4 申し込み方法

〇 以下の用紙「学校運営協議会傍聴許可願」をダウンロードして、プリントアウトしてください。

〇 同許可願いに必要事項を記入の上、令和6年5月10日(金)~令和6年5月13日(月)までの期間に、以下の方法で北谷小学校までお届けください。

(1) 北谷小学校FAX番号に送信をしてください。048-984-5273

(2) お手数ですが、職員の勤務時間内(8:20~16:50)に、直接北谷小学校 職員室までおもちください。

(子供たちの授業の様子をご覧になる学校運営協議員の皆様 R5.10.27)

4年生埼玉県学力・学習状況調査を行いました

毎年、児童の学習の成果と課題を明らかにして、指導の改善に生かすたために埼玉県の学力・学習状況調査(以下県学調という)を実施しています。本校は今年度、国語科の学力向上を学校課題としているので、確かな指標として大変価値のある調査となっています。

今年度から、ペーパーと鉛筆ではなく、クロームブックでの実施になりました。また、昨年度まで4・5・6年同時に実施していましたがサーバーの負担軽減のため、4,5,6年を三日間に分けて実施します。本日は、4年生がはじめてクロームブック上でペーパーフリーのテストに取り組みました。

クロームブックを充電して、万全の態勢で臨んだ4年生。粘り強く、テストに取り組みました。

ただ、文字キーボードが表示されないなどのトラブルも数こそ少ないもののあったようです。今年度初めての取り組みとなりますので、トラブルはついて回ることは予想されます。しかし、子供たちはがんばって取り組んでいるので、その実力が正確に反映されるよう指導には細心の注意を払います。

ここで得られた結果を、国語科の授業研究や指導法改善にしっかり生かしていきたいと思います。明日は5年生、あさっては6年生が挑戦します。クロームブックのご家庭での充電など、ご協力をお願いします。

ゴールデンウィーク明け 運動会練習が本格化します

ゴールデンウィークも終わり、北谷小は5月18日(土)の春季運動会目指して本格始動に入ります。体育館での高学年練習の様子をお届けします。

ソーランの練習で、舞台の上で一生懸命模範演技をみせる先生たち。子供たちもそれを見習って、動きを覚えていきます。あとは、心を一つにして、どれほど完成度を高められるかです!5,6年生なら、立派にやり遂げてくれるでしょう。

力を合わせて一つのことをやり遂げる。そのとき得られる達成感は、子供たちの成長にとってかけがえのない大切な「経験」になります。ただ、表現の練習に参加しているだけなら「体験」ですが、そのことを振り返り、何が大切かを話し合い、次に生かしていけばそれが「経験」になります。その経験が、子供たちを育てていきます。

ゴールデンウィーク明けで、まだリズムが整わない子もいるでしょう。ストレスを解消しようと、遅い時間までゲームにかじりつく子がいるかもしれません。気持ちはよくわかります。

でも、1年に一度だけの、子供たちの成長に資する大きな行事です。まだその意味が分からず、「あー、練習やだなー。」という子もたくさんいるでしょう(笑)。学校では、子供たちに運動会の意義と大切さについて伝えていきます。ご家庭でも、子供たちへの励ましのお言葉と、体調管理へのご配意をお願いいたします。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード