2024年5月の記事一覧

土の香りを感じる…けやき・ゆりのき学級

5月30日(木)

けやき・ゆりのき学級のみなさんが玉ねぎの収穫体験を行いました。

先週のオクラの種まきに続く体験学習です。初めは恐る恐る収穫していた生徒たちでしたが、しばらくしてコツをつかむと「これは少しやわらかくて熟れすぎている」などの声があがり、1時間ほどで12ケースがいっぱいになりました。

日頃、土に触れることの少ない吉川の子供たちですが、今日はカエルに驚いたり、ミミズに気味悪がったり、教室ではできない経験や体験をたくさん感じることができた1日になりました。農家のみなさん、ご指導ありがとうございました。

こだま賞(3年)

5月29日(水)

今年度最初の受賞者を紹介します。推薦者の先生が水場が汚れていたので掃除をしようとしたところ、「やりましょうか」と声をかけてくれた3年生の女子生徒です。彼女はその場所の清掃担当班長として責任感を持って行動してくれました。ありがとうございました。

1年生も入学してきましたので、こだま賞についてあらためて説明します。こだま賞の推薦書には、こう書かれています。「こんな良いことを見つけました。こんな素敵なことに出会いました。とってもうれしかったことがありました。小さなことでいいです。どうかお知らせください。気づく心が素晴らしいのです。」推薦書は職員室前のろう下にあります。質問があれば教頭先生のところにきてください。

異なるものへの理解と寛容さが大切です…留学生来校

5月28日(火)

ロシアからの留学生が中央中の授業を体験しました。休み時間には生徒たちと談笑する場面も見られ、「楽しかったです。給食美味しかったです。」と中央中を後にしました。

グローバル化が進んだ現代の日常の中で、色々な国や地域にルーツをもつ方々を目にしたり、コミュニケーションをとったりする機会が増えています。そうした時に自分の国とは違う政治情勢(例えば、ウクライナとの戦争など)に対して、意見を持つことは大切ですが、直接関係のない個人を攻撃することは絶対にあってはならないことです。その点で国際理解教育の重要性は年々増しているといえます。

留学生とサヨナラした後、ある生徒がこう言っていました。「もうちょっと英語ができればもっと色々なことを知ることができたのに…」と。これからも中央中では国際理解教育に力を入れていきます。生徒のみなさん、ご協力ありがとうございました。

あの空を忘れるな!…スポーツ大会

5月25日(土)

夏日を記録した一日となりましたが、体調不良者や大きなケガをした生徒もなく、無事に終了しました。

御来賓の皆様、保護者の皆様には早朝より多数御来校いただき、ありがとうございました。中央中生の”がんばり”に温かいご声援をいただきましたことに感謝を申し上げます。

今後とも本校の教育活動に御理解、御協力をよろしくお願いいたします。

スポーツ大会前日準備

5月24日(金)

明日のスポーツ大会本番に向け全校で準備をしました。

明日の最高気温は25℃夏日の予報。直射日光が当たる校庭での体感気温はそれ以上になります。帽子や十二分な水の準備、食事など、まずは各自ができる熱中症対策に万全を期して明日を迎えてください。

準備をしてくれた生徒のみなさん、ありがとうございました。

オクラの種まき…けやき・ゆりのき学級

5月23日(木)

けやき・ゆりのき学級の生徒が近所の畑に招かれオクラの種まき体験を行いました。

野菜の栽培は、肥料や水の管理、そして雑草処理を丁寧に行うことでより元気に育ちます。人もおなじですね。さしずめ、肥料は”学力”、水は”体力”、雑草処理は”心のケア”といったところでしょうか。収穫が楽しみです。

一生懸命はやっぱりかっこいい…スポーツ大会予行

5月22日(水)

昨日の生徒集会(スポーツ大会カラー長の決意表明)に続き、今日は予行を行いました。

先週までは雨天が多く、練習が十分でない学年もありましたが、プログラムに沿って動きを確認しながら進行することができました。監察や決勝、用具など係の仕事は初めての動きになりましたが、取り組みの中で課題も明らかになり、本番に向けてよい準備を整える機会になりました。

それにしても、昨日のカラー長の決意表明、今日の生徒の皆さんの動きなど予行とはいえ、額に汗して動く姿はかっこいいですね。土曜日の本番も楽しみにしています。頑張れ中央中生!

辞書をひく意味

5月21日(火)

今週末にはスポーツ大会を控える中央中ですが、授業には切り替えて集中してのぞみます。

国語辞典を使った授業です。学習指導要領には、漢字の構成要素である「へん」や「つくり」などに注目して,読みを類推することができるように指導することも大切であると明記されています。

最近ではスマホやPCで何でも簡単に調べることができますが、そのデメリットもあるようです。スマホやPCであればその言葉を検索ワードにしてボタンひとつで答えが出てきます。とてもシンプルでわかりやすく、時短にもなり、一見合理的のようにも思えます。しかし、このようにワンステップで答えが出てくるツールがあると、無意識のうちに「また分からなくなったら調べればいいや」と思ってしまうのか、忘れるのもワンステップになりがちです。つまり、記憶に残りづらいというのが、スマホやPCなどで意味調べをするデメリットとなります。

一方、紙の辞書であれば調べたい言葉を調べるにあたり、五十音やアルファベット、部首などからだいたいのアタリをつけてページを開き、調べたい言葉にいき当たるまでにめくり続けることになります。(辞書引きに慣れてくると、一発でその言葉のページを開けるようになったりもします。それだけ辞書を使いこなせると楽しいですよね)一見無駄な動きが多いようにも見えるのですが、実はこれがとても大切な作業なのです。

自然に発せられる言葉の重み…あいさつ運動(1年)

5月20日(月)

1学年の学年だよりにこんな記述がありました。~先生方に「あいさつをすること」、何かを受け取る時に「ありがとうございます」と言うこと、「お願いします」と言うこと、「失礼します」と言うこと…などなど。~相手が「先生だから」「先生が目上の人だから」などという理由で言わされるのではありません。すべて今後、大人になる過程で、必要とされる場面で、これらの言葉を自然に発せられるような人間に成長してほしいから要求するのです。~

正にその通りだと思います。ある情報番組でコメンテーターが「あいさつは競うものではないので学校現場であいさつを強制するのはいかがなものか…」という発言を思い出しましたが、学校であいさつを教えるということは上記のようなねらいがあるのです。

これを機にぜひご家庭でも「家族のあいさつ」を見直してみませんか。あいさつ隊のみなさん、爽やかなあいさつをありがとうございました。

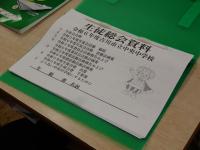

学校経営の後押し…第1回学校運営協議会

5月17日(金)

今年度最初の学校運営協議会を開催しました。

今回の大きな議題は、校長が作成した今年度の学校経営基本方針についてです。学校運営協議会では学校経営全般に意見を述べたりすることができます。また、校長の学校経営ビジョンに対して具体的な後押しをいただくことも学校運営協議会の大きな役割になります。

今回は、こだま賞(校長賞)や生徒の情報モラルについて委員さんから意見や質問が出されました。最後に今回の議事である「学校経営の基本方針」は拍手で承認をいただきました。ありがとうございました。校内見学、給食試食後、解散となりました。

学校運営協議会委員のみなさま、1年間、よろしくお願いいたします。

21世紀の社会を生きる人々のため…新体力テスト

5月16日(木)

スポーツ大会モード真っ只中の中央中ですが、体育の授業では新体力テストが行われています。新体力テストについてすこし調べてみました。

文部科学省では、昭和39年以来、「体力・運動能力調査」を実施して、国民の体力・運動能力の現状を明らかにし、体育・スポーツ活動の指導と、行政上の基礎資料として広く活用しています。平成11年度の体力・運動能力調査から導入した「新体力テスト」は、国民の体位の変化、スポーツ医・科学の進歩、高齢化の進展等を踏まえ、これまでのテストを全面的に見直して、現状に合ったものとしました。「新体力テスト」の理解が深まり、「新体力テスト」が有意義に活用され、ひいては21世紀の社会を生きる人々が心身ともに健康で活力ある社会を営んでいくことを期待いたします。(文科省HPより)

自分との闘いに挑戦中の中央中生です。

個別最適な学びのために…T.T(チームティーチング)

5月15日(水)

中央中では、英語や保健体育の授業で複数教員による指導(T.T)を行っています。

個別最適な学びをよりよく実現させるために必要な時間となります。T.Tの授業がより効果的になるために大切なことは、生徒のみなさんがわからないこと、できないことがあれば、自分から積極的に質問する気持ちを持つことです。

わからないこと、できないことは、あって当たり前。わかった、できたふりをしないことが学力や体力向上へのカギです。

手を抜きたい<もう少しだけ頑張ろう…保健体育(1年)

5月14日(火)

スポーツ大会練習の合間を縫ってシャトルランを行いました。”苦しいから手を抜きたい、いやもう少しだけ頑張ろう…”。一人心の中で葛藤がある種目ですね。

授業の様子を見ていると、中央中生の良さが見えてきます。それは、一人ひとりが自分のペースを大切に走るので”隣の人とおしゃべりをしない”ということです。ただひたすらに自分との闘い「一人学び」です。また、ふたつのグループに分かれてスタートしていくので、走っていないグループからの「ファイト」の声は、頑張る源になります。

シャトルランに限らず、日ごろの学習においても、手を抜いたかどうか一番分かるのは誰ですか?…もちろん、「自分」ですよね。頑張れ1年生!

技術よりも体力⁉…スポーツ大会全体練習

5月13日(月)

生憎の雨天のため体育館で行いました。いよいよ5月25日(土)の本番に向けて、全体練習がスタートしました。

各学年毎の練習はすでに行っているため比較的スムーズな全体練習の始まりです。1年生は初めてのスポーツ大会で戸惑いもあるかと思いますが、先輩の動きを見ながらついていきます。2年生、3年生は流石です。昨年、一昨年の経験を活かしながら各チームごと心をひとつにしての練習となりました。

ここ数日の気温を考えると本番は技術以上に体力が必要になりそうな今年のスポーツ大会。各学年、各クラスどんなドラマが生まれるのか楽しみが湧いてくる今年度最初の全体練習でした。

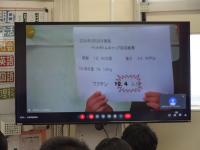

「自分事」として受け止める…生徒集会

5月10日(金)

リモートで行いました。6月に行われる生徒集会に向けた学級討議の内容に関する説明でした。

聞く側の生徒の姿勢はもちろん素晴らしいのですが、それ以上に進行側の生徒会本部役員の中央中の全生徒が「自分事」として受け止められるように工夫した進行で実りある集会になりました。

生徒のみなさん、学級討議でも「自分事」として受け止め、よりよい中央中をつくり上げるための積極的な発言を期待します。生徒会本部役員のみなさん、ありがとうございました。

スポーツ大会でも「できた」を増やす…学年練習(2年)

5月9日(木)

青空のもとグランドで行いました。

自ら声を出し、みんなで励ましの声を掛け合い、額に汗して練習し続けることが必ずレベルアップに繋がります。また、教室での学習と同じようにスポーツ大会の種目でも「できた」を増やすにはどうすればよいか、どんな工夫が必要か、みんなで考え、知恵を出し合っていくことでクラスや学年の絆が強くなります。頑張れ2年生!

教室ではできない体験…けやき・ゆりのき学級

5月8日(水)

5月に入り30度近くまで気温が上がる日が増え、少しずつ夏の気配を感じられるようになってきました。

けやき・ゆりのき学級のみなさんが、昇降口階段を彩る夏のお花のプランターをつくってくれました。額に汗し、両手を土まみれにして作業する姿、かっこよかったです。教科書のインクの香りとは違う花と土の香りを嗅ぎながら、一足先に夏を感じたけやき・ゆりのき学級の生徒たちでした。

生徒のみなさん、プランターや花壇の花は、いつもけやき・ゆりのき学級のみなさんが水やりや手入れを手伝ってくれています。感謝ですね。大切にしてください。

学力の伸びを知る…埼玉県学力・学習状況調査(3年)

5月7日(火)

国語、数学、英語、質問調査を行いました。3年生は小学4年生から数えて6回目になるので慣れたものと思いきや…今年度からCBT(Computer Based Testing)調査となり、戸惑った生徒もいたかと思います。これも令和の学校教育ですね。校内のネット環境を考慮し、実施日は学年毎になります。2年生は9日、1年生は10日に行います。

タブレットを用いて解答しますので、配布される紙はメモ用紙のみです。数学では途中の計算や考えたことを書きながら思考し、解答は入力となりました。初めてのことで不安や戸惑いも多々あったと思いますが、流石は3年生、いつもながらの落ち着きと集中力で問題に向き合っていました。

学びの意欲を高める授業…理科(1年)

5月2日(木)

大型連休狭間の日ですが、皆集中して授業に取り組んでいます。

1年生の理科では、担当教諭が自宅近くの土手から採取してきた菜の花を使っての授業です。本授業のねらいは「花のつくりを観察する」です。おしべ、めしべの数がいくつあるか、ピンセットを上手に使いながら確認しました。

教科書の写真を見て理解するだけでなく、身近にある実物を用いた授業。「百聞は一見に如かず」で学びの意欲が高まる授業でした。

豪華な給食その心は…給食(1年)

5月1日(水)

大型連休、狭間の平日となりますが、今日も様々な教育活動が行われています。今日は1年生の給食の様子を紹介します。もちろん給食の時間も教育活動です。食育と呼ばれる分野が中心になります。

今日のメニューは、コッペパン、飲むヨーグルト、ミネストローネ、豆腐ナゲット、焼きそばでした。中学校での給食が始まり1か月ほどが過ぎましたが、どのクラスも給食当番を中心にした準備の早さに驚きです。

そして、何よりも大きな変化で感動的な場面がありました。中央中では、令和2年度から令和5年度の4年間は、コロナの影響等で、全員が前を向いての黙食が続いていました。それが今年度より班を作って会話も楽しみながらの食事、当たり前の日常が5年ぶりに戻ってきました。当たり前の日常で食べる給食ほど豪華なものはないと感じた1年生の給食風景でした。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236