学校ブログ

読み聞かせ

読み聞かせ

今日は、「おはなし日和」さんの読み聞かせがありました。2年生がお話を聞きました。

大型絵本を読んでいただき、絵も楽しみながらお話を聞けました。ありがとうございました。

かがやきタイム

かがやきタイム

今日は、昼休みにかがやきタイムがありました。1年生から6年生までが混ざったグループでの活動です。

6年生は最上級生として、グループを引っ張ります。今日は、1回目で、各グループとも自己紹介をして、

教室でできる簡単なゲームをしました。これからのかがやきタイム、楽しく過ごしましょう。

学習する姿

学習する姿

3年生が道徳の授業をしていました。ちょうど、先生が判読をしていました。

子供たちは教科書を見て、先生の判読を聞いていました。その集中している

姿がすてきだったので写真におさめました。

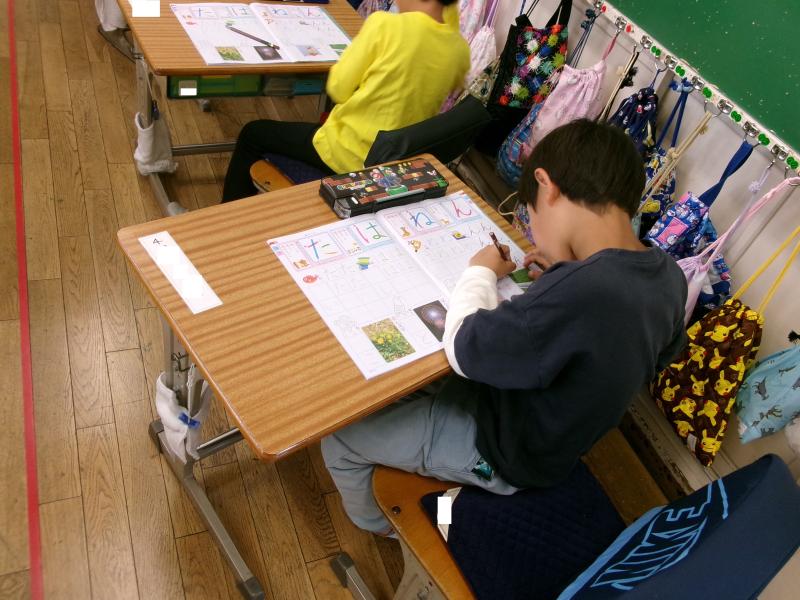

あさがお

あさがお

1年生が種をまいたあさがおが双葉を出していました。これからがとても楽しみです。

教育実習生

教育実習生

今日、2名の大学生が北谷小に来ました。今日から4週間、教育実習を行い

ます。2名とも北谷小の卒業生です。4週間がんばりましょう。

飯盒炊飯

飯盒炊飯

今日は、おやじ会(パパス)主催で飯盒炊飯がありました。対象は4~6年生です。巻き割り、米とぎ、かまど

準備、飯盒でご飯炊き、カレーの具材きりなど、班ごとに仕事を分担して取り組みました。その中でも巻き割りは、

みんなが一度はやってみましょうということでチャレンジしました。安全に気をつけて、仲間と協力してまきを割

りました。出来上がったカレーライスはとてもおいしく、おかわりをする子がたくさんいました。片づけはおやじ

会のお父さん方が中心にやってくださいました。天気にも恵まれ、とても良い体験ができました。おやじ会のみな

さま、ありがとうございました。

おやじ会は会員募集中です。できるときにできることをしていただく会です。全ての会の出席を強制していませ

ん。そして、スペシャリストである必要もありません。だんだんと上手になっていくようです。子供たちの良い体

験活動のためにお力をお貸しください。次回は、全学年対象で流しそうめん大会があります。

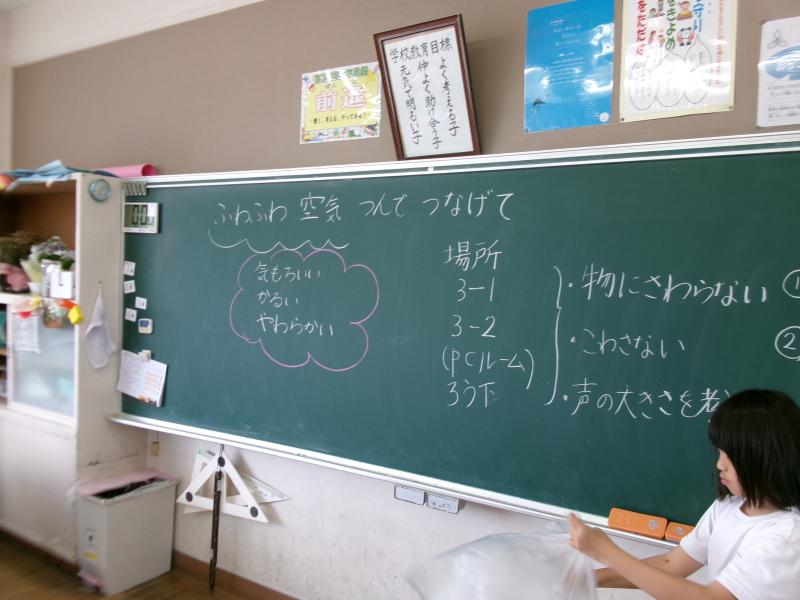

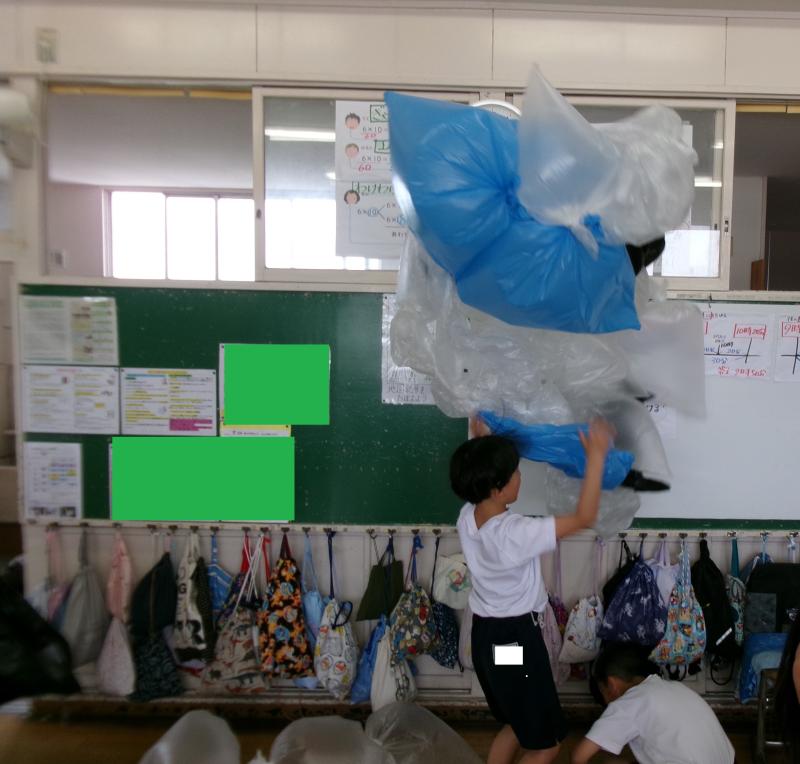

図工

図工

3年生は2クラス合同で図工の学習をしていました。大きくふくらませたビニール袋を使って、感触を楽しんだり、

つなげて楽しんだりしました。教室だけでなく、廊下も使って楽しんでいました。

あさがおの種植え

あさがおの種植え

今日は1年生があさがおの種植えをしました。先生の話をしっかりと聞いて、そして、先生のお手本を

しっかりと見て、種を植えました。これから、登校してきたら、植木鉢に水やりをしてから教室に行き

ます。忘れずにお水をあげましょう。

野菜の苗植え

野菜の苗植え

今日は、2年生が野菜の苗を植えました。チューリップの球根が入っていた植木鉢を空にするところから始ま

りました。なす、ミニトマト、ピーマンの3つの中から選んだ苗を植えました。収穫できるまでがんばってお

世話をしましょう。

離任式

離任式

今日の午後は、離任式がありました。体育館が使えないため、音楽室からオンラインで各教室に放送しました。ご多用のところ、6名の先生方が北谷小にお越しくださいました。児童代表は先生方にお手紙とお花を渡しました。先生方からは、子供たちに向けて、励ましの言葉をいただきました。子供たちは、心を込めて、離任式の歌を歌いました。歌声は、各教室から、音楽室に届きました。離任式の後、子供たちは花道をつくってくれて、先生方はその間を歩き、子供たちとハイタッチをしたり、言葉を交わしたりしました。先生方、新天地でもお体に気を付け、お過ごしください。

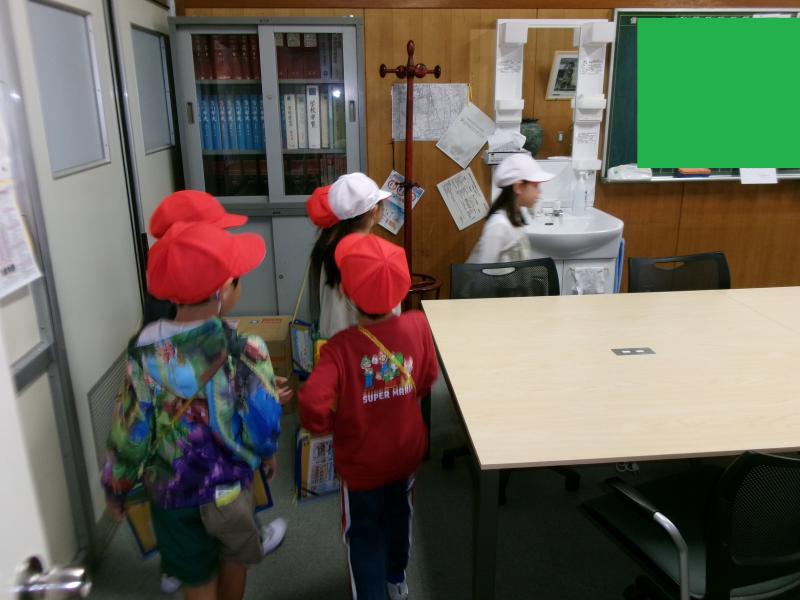

学校たんけん

学校たんけん

今日の午前中は、学校たんけんがありました。2年生がリーダーとして1年生を連れて

校内を回りました。時には、手を引いて1年生の案内をしていた2年生、お兄さん、お

姉さんとしてがんばっていました。

1年生を迎える会

1年生を迎える会

今日は1年生を迎える会がありました。体育館は工事で使えないため、音楽室からオンライン配信で行いました。

音楽室には各学年の代表が集まり、学年の出し物(プレゼント)を披露しました。1年生の児童は教室で集中して

見てくれていたようです。途中、1年生は6年生と手をつないで、校内を歩きました。上級生は花道を作って待っ

ていました。

読みきかせ

読みきかせ

今日は「おはなし日和」の方々による読み聞かせがありました。4年生と少人数学級がお話を聞きました。

いつもありがとうございます、今年度もよろしくお願いいたします。(4年生のひとクラスの写真は今回は

撮れませんでした。)

ひらがな

ひらがな

今日は1年生が国語の学習に取り組みました。ひらがなを書いていました。「ん」を書いていたのですが、上手に

書けている子が多かったです。練習がんばりましょう。

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は6年生の埼玉県学力学習状況調査でした。国語、算数、質問紙に取り組みました。集中して取り組む姿、素

敵でした。

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は、5年生が埼玉県学力学習状況調査に取り組んでいます。国語のテストに取り組んでいました。このあと、

算数のテストと質問紙に答えます。5年生、がんばってください。

クラブ活動

クラブ活動

今日は1回目のクラブ活動がありました。1回目でしたので、クラブ長を決めたり、一年間の計画を立てたり、

クラブ活動のめあてを立てたりしました。

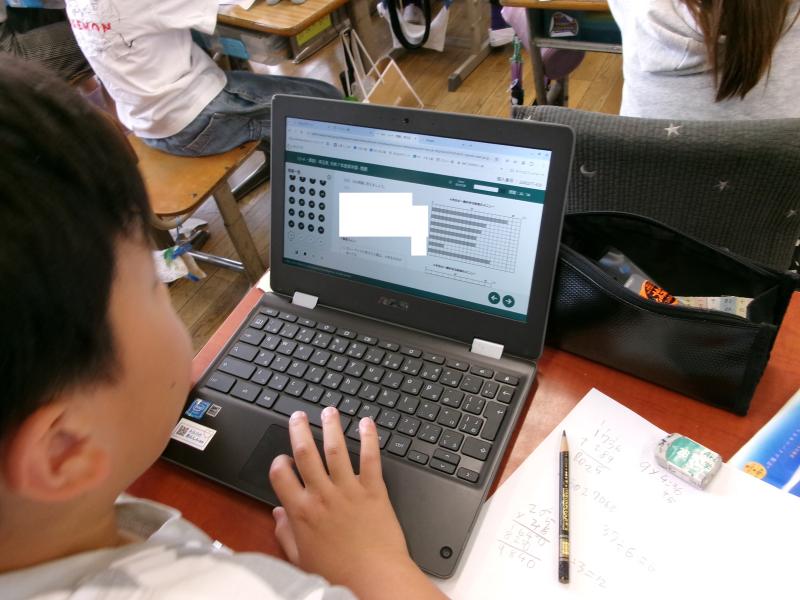

埼玉県学力学習状況調査

埼玉県学力学習状況調査

今日は4年生が学力学習状況調査に取り組みました。国語、算数のテストと質問紙に答えました。テスト問題は、紙ではなく、子供たちが使っているクロームブックを使って、答えていました。がんばりました。

勉強会

勉強会

4月22日(火)の放課後、教員の勉強会がありました。朝の活動では「きたやタイム」として算数の学習を行う曜日

があります。どのようにして進めるのか、確認しました。特に会議として決まっていた日ではありません。リーダー

となる教員の声掛けで集まり、みんなで勉強しました。

今日から

今日から

1年生は今日から自分たちで給食の準備を始めました。食器や食管を運んだり、配膳したりしました。先週までは、

6年生が手伝ってくれていました。がんばれ、1年生。

吉川市立北谷小学校

〒342-0036

埼玉県吉川市高富857

TEL.048-982-5158

FAX.048-984-5273

【学校教育目標】

よく考える子

仲良く助け合う子

元気で明るい子

home&school欠席連絡

マニュアルダウンロード