学校ブログ

学校ブログ

ショートケーキ

三部合唱をショートケーキにたとえると、イチゴは ソプラノ アルトは 生クリーム 男声は スポンジケーキになります。

スポンジケーキは、堅すぎず、柔らかすぎず、薄すぎず、厚すぎず。

生クリームは、甘すぎず、辛くなく、多すぎず、少なすぎず。

イチゴは、新鮮な味を与えます。大きすぎず、小さすぎず。

それぞれが、お互いを考えながら、自分の立場を主張する。そんな合唱は、おいしいショートケーキと同じようですね。

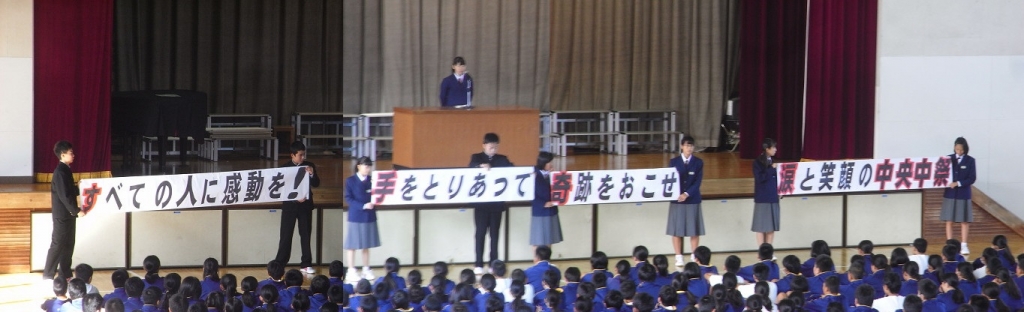

生徒集会で、実行委員より中央中祭スローガンが、発表されました。赤く縁取られた文字をつなぎ合わせると、「すてきな 中央中祭」となります。

感動できる歌は、感動的な練習から生まれる。人を感動させるには、自分自身感動できる心を持たなくてはならない。やる気を結集し、感動できる歌、心響きわたる歌を創ってください。

スポンジケーキは、堅すぎず、柔らかすぎず、薄すぎず、厚すぎず。

生クリームは、甘すぎず、辛くなく、多すぎず、少なすぎず。

イチゴは、新鮮な味を与えます。大きすぎず、小さすぎず。

それぞれが、お互いを考えながら、自分の立場を主張する。そんな合唱は、おいしいショートケーキと同じようですね。

生徒集会で、実行委員より中央中祭スローガンが、発表されました。赤く縁取られた文字をつなぎ合わせると、「すてきな 中央中祭」となります。

感動できる歌は、感動的な練習から生まれる。人を感動させるには、自分自身感動できる心を持たなくてはならない。やる気を結集し、感動できる歌、心響きわたる歌を創ってください。

校長面接開始です。

本日より、1人5分間の個人(自己PR、志望動機、中学校生活の中で頑張ったこと、将来の夢など・・・・。)校長面接がスタートしました。

先週は、学年で集団面接で所作(入退出・礼)・言葉遣い(ハイ~です。)を確認しました。校少し、こうした方がよかったかな、こう答えればよかったかな・・と振り返ってみて上手く出来なかったところを練習し、緊張している中で、自分の想いを面接官(校長先生)に伝えられるよう、準備を万端にして臨んでください。

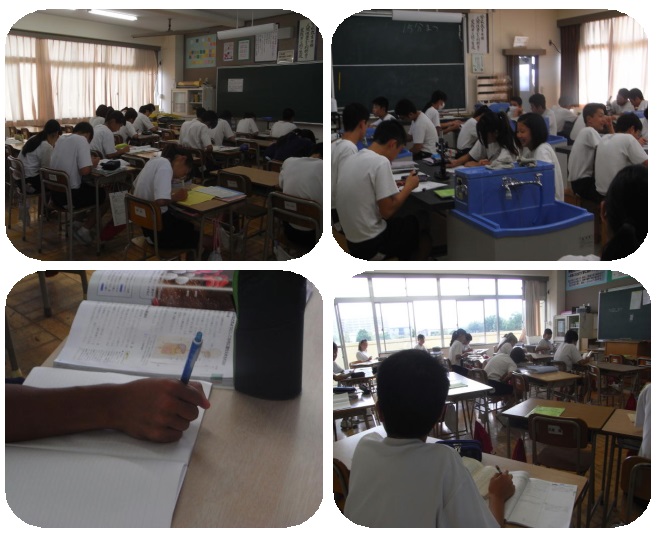

勉学・研修の秋です。

1年生:数学 3年生:体育(バスケット) 3年生:体育(相撲)

10日から、諸活動停止。中間テストまで5日と迫ってきました。計画どおりに進んでいるでしょうか。

今週は、授業力向上をねらいとして、他校の先生をお招きしての研究授業が毎日行われました。本校の先生も参観し、授業終了後は、指導者の先生からご指導をいただきました。勉学の秋、研修の秋ですね。

1年:国語 3年:道徳 1年:家庭科

始まりました。

校長面接に向けて、5~6名が1組となり、集団面接を行いました。今回のポイントは、入退出の所作が正しくできているか、正しい言葉遣いと、聞き取りやすい声量で受け答えできているかの2点でした。

入室すると、受験番号(クラス番号・出席番号)と氏名を言い、30秒間の自己PR。その後、1~2門質問されて、退室となります。1班、5~6分と短い時間でしたが、ほどよい緊張感を持って、一生懸命質問に答えていました。

11日から、いよいよ校長面接が開始されます。

入室すると、受験番号(クラス番号・出席番号)と氏名を言い、30秒間の自己PR。その後、1~2門質問されて、退室となります。1班、5~6分と短い時間でしたが、ほどよい緊張感を持って、一生懸命質問に答えていました。

11日から、いよいよ校長面接が開始されます。

埼葛地区中学校体育授業研究会

本校を会場として、埼葛地区から、150名近い先生方をお迎えして、体育授業研究会が開催されました。

3年1組・5組の生徒たちが、武道(相撲)と球技(バスケットボール)に分かれ、取り組んでいました。

相撲では、礼法の復習を行った後、手押し・手引き・蹲踞相撲に取り組み、小グループに分かれ簡易試合を行っていました。

バスケットボールでは、ボールコントロール、シュート練習に取り組んだ後、簡易ゲームを行い、作戦板を利用し、フォーメーションの確認を行っていました。

お互いに声を掛けあいながら、課題に一生懸命に取り組んでいた1時間でした。

3年1組・5組の生徒たちが、武道(相撲)と球技(バスケットボール)に分かれ、取り組んでいました。

相撲では、礼法の復習を行った後、手押し・手引き・蹲踞相撲に取り組み、小グループに分かれ簡易試合を行っていました。

バスケットボールでは、ボールコントロール、シュート練習に取り組んだ後、簡易ゲームを行い、作戦板を利用し、フォーメーションの確認を行っていました。

お互いに声を掛けあいながら、課題に一生懸命に取り組んでいた1時間でした。

心ひとつに・・・・

正式な綱引きは8人。男子なら560kgの総体重以内というルールがあります。同じ560kgなのに、なぜ勝つことができるのでしょうか?それは、8人の気持ちが1つになって、全員が同時に同じ方向に引いた時、あのぐにゃぐにゃの綱が一本の堅い棒になるからです。ところが1人でもずれると、もう棒にはなりません。綱は綱のままなのです。引くことができないのです。

今、中央中学校という綱を力を合わせて引っ張っています。さて、その綱は一本の棒になっているでしょうか?言い換えれば、752人が心を1つにして1人ひとりが120%の力を発揮し、引っ張っているでしょうか?2学期も中盤に差し掛かろうとしています。

今、中央中学校という綱を力を合わせて引っ張っています。さて、その綱は一本の棒になっているでしょうか?言い換えれば、752人が心を1つにして1人ひとりが120%の力を発揮し、引っ張っているでしょうか?2学期も中盤に差し掛かろうとしています。

最初から、最高のものを・・・・・・

1時間目、教室から、体育館から、特別教室から・・・。歌声が響いています。10月に入り、10月29日中央中祭に向けての取り組みがスタートしました。

合唱は大勢の文化だ。一人ひとりの声を一人ひとりの声に違いがあるから高い声、低い声とそれぞれにあったメロディ-をそれぞれに歌って、しかもそれが合唱の世界だ!! 一人ひとりは、違った音だが、それが一つに合わさると美しく輝く音になる。だから、和音は協力や調和の美的な表現なんだ。

この和音を創る合唱によって、調和の世界を創ることが、今、君たちの理想ではないだろうか?和音によって、君たちの愛と喜びを表現する。-それが合唱なんだ!

いじわるしたり、勝手なことをしたり、みんなに迷惑をかけたり、陰でこそこそ言ったり そういう不協和音・雑音を「おお友よ!そのような音ではなく声を合わせてもっと楽しく歌おうじゃないかもっと喜びに満ちた歌を!」合唱しようではないかと・・・。

合唱は大勢の文化だ。一人ひとりの声を一人ひとりの声に違いがあるから高い声、低い声とそれぞれにあったメロディ-をそれぞれに歌って、しかもそれが合唱の世界だ!! 一人ひとりは、違った音だが、それが一つに合わさると美しく輝く音になる。だから、和音は協力や調和の美的な表現なんだ。

この和音を創る合唱によって、調和の世界を創ることが、今、君たちの理想ではないだろうか?和音によって、君たちの愛と喜びを表現する。-それが合唱なんだ!

いじわるしたり、勝手なことをしたり、みんなに迷惑をかけたり、陰でこそこそ言ったり そういう不協和音・雑音を「おお友よ!そのような音ではなく声を合わせてもっと楽しく歌おうじゃないかもっと喜びに満ちた歌を!」合唱しようではないかと・・・。

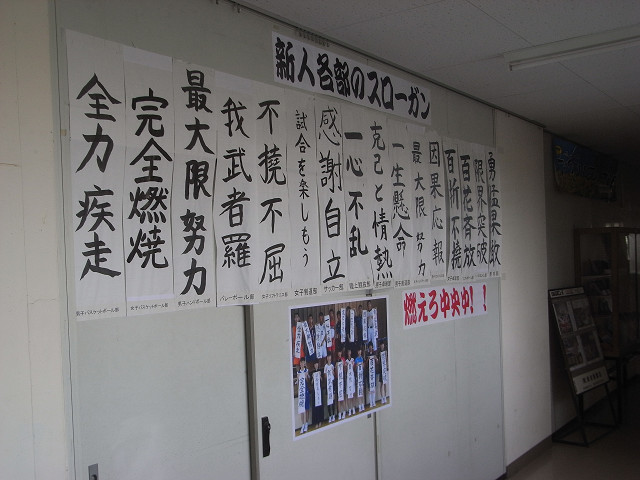

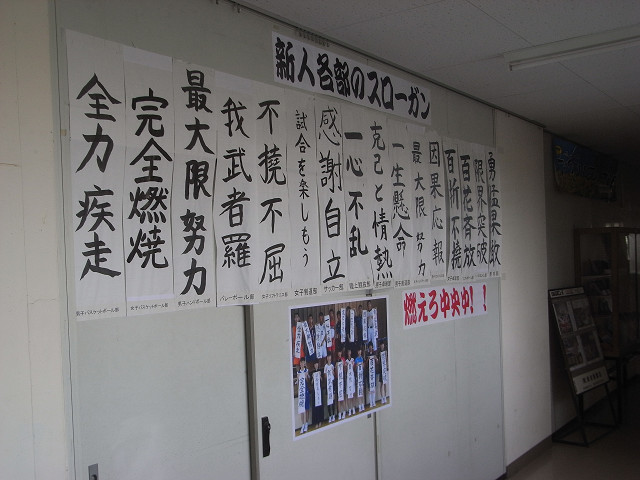

新人戦地区予選会(更新3)

天候にも恵まれ、各会場で熱戦が繰り広げられました。続々と、試合結果の報告が入ってきます。現時点では、ソフトボール部・女子バレーボール部・男子バスケットボール部は、明日にコマを進めました。卓球男子団体戦優勝、剣道女子団体戦第2位という成績を収め、県大に駒を進めました。また、結果が分かり次第、お伝えします。応援の保護者の皆様、ありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。

教室では3時間、1・2年生は自習(課題)に、3年生は授業に取り組んでいました。給食も協力し合いながら、スムーズに配膳・片付けを行っていました。明日も3時間、頑張りましょう。

大会2日目。男子ソフトテニス部は1ペア・女子剣道個人戦1名が県大出場。男子バスケットボール部は、10月8日代表決定戦へ駒を進めました。また、男子テニス部団体戦・女子ソフトボール部は準優勝・女子ソフトテニス部団体戦第3位という成績を収めました。明日は、バドミントン部・サッカー部・野球部が県大会を目指して、戦います。 燃えよ!中央中!!

大会3日目。サッカー部が、準決勝に駒を進めました。

新人体育大会地区予選会3日目が終わりました。

サッカー部は、延長戦の末、優勝を手にしました。

教室では3時間、1・2年生は自習(課題)に、3年生は授業に取り組んでいました。給食も協力し合いながら、スムーズに配膳・片付けを行っていました。明日も3時間、頑張りましょう。

大会2日目。男子ソフトテニス部は1ペア・女子剣道個人戦1名が県大出場。男子バスケットボール部は、10月8日代表決定戦へ駒を進めました。また、男子テニス部団体戦・女子ソフトボール部は準優勝・女子ソフトテニス部団体戦第3位という成績を収めました。明日は、バドミントン部・サッカー部・野球部が県大会を目指して、戦います。 燃えよ!中央中!!

大会3日目。サッカー部が、準決勝に駒を進めました。

新人体育大会地区予選会3日目が終わりました。

サッカー部は、延長戦の末、優勝を手にしました。

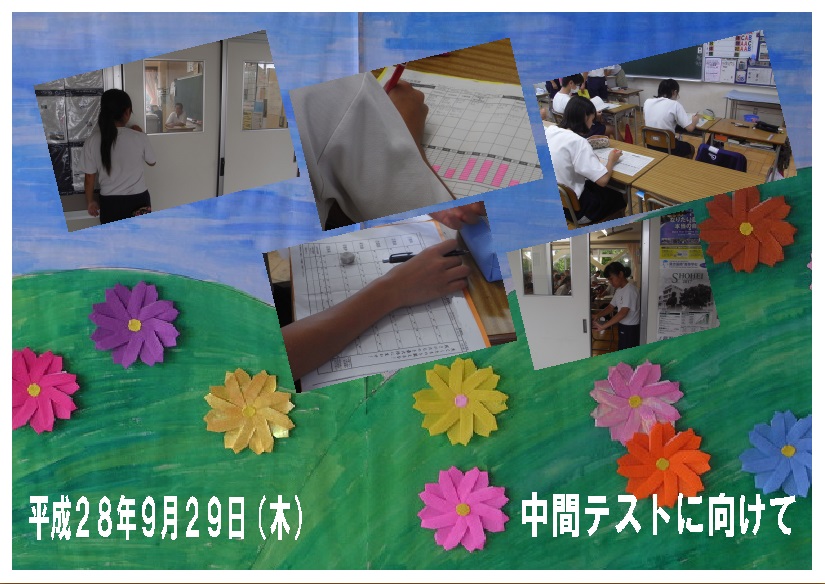

気がつけば・・・・・・

9月も明日で終わってしまいます。10月1日より、完全下校が17時30分となります。

そして、10月14日(金)には、中間テストが控えています。あと、2週間となってしまいました。6時間目は、中間テストの取り組み表計画作りに取り組んでいました。また、3年生は、同時並行で校長面接に向けて所作の確認をしていました。新人戦あり、中間テストあり、1日1日を大切にしてくださいね。 背景(掲示物)は、けやき学級の生徒が製作しました。

いよいよです。

夏休みに、3年生が部活動を引退し、2年生中心のチームになり、初めての公式戦です。

あの暑い夏休み、みんなで頑張った成果を27日・28日・29日の個人戦・団体戦で発揮し

て、目標を達成してください。燃えよ!!中央中

あの暑い夏休み、みんなで頑張った成果を27日・28日・29日の個人戦・団体戦で発揮し

て、目標を達成してください。燃えよ!!中央中

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236

アクセスカウンター

2

1

0

7

7

1

1