学校ブログ

百花繚乱!

5月25日(火)

生徒昇降口のプランター、体育館入り口前と正門横の花壇、夏のお花への衣替えが完了しました。けやき・ゆりのき学級のみなさんが行ってくれました。ありがとうございました。他にも校内のつつじや紫陽花が満開です。校長室前には立派な胡蝶蘭が…。正に百花繚乱の中央中です。

さて、「百花繚乱」という言葉には、転じて、秀でた人物が多く出て、優れた立派な業績が一時期にたくさん現れることの意としても用いられます。生徒のみなさん、学習、行事に部活動等々。みなさんの「百花繚乱」を期待します!

「教師を学ぶ」…教育実習開始

5月24日(月)

教育実習生2名(中央中卒業生)が母校で今日から3週間、「教師を学びに」来ました。自分たちの頃の中央中と比べてどうですか?と尋ねてみると…「生徒がみな落ち着いている」との答えが返ってきました。

生徒と共に考え、悩み、感動を共有し、実りある3週間にしてください。生徒のみなさん、先生方、よろしくお願いします。

学校公開・PTA総会

5月21日(金)

昨日と今日、感染防止対策を徹底し、学校公開を行いました。各学年ごとに分けて1時間だけの公開です。それでも来校された保護者の方からは、「昨年は多くの行事が中止となってしまい、学校での子どもの姿を見ることができなかったので、こうして短い時間でも行っていただきありがたい」との感想をいただきました。これからも全職員で知恵を出し合って、生徒の体験の場の提供に尽力してまいります。ご来校ありがとうございました。

そして、午後は多目的室において第41回PTA総会を今年度も規模を縮小して行いました。資料の事前準備から当日の進行まで入念な準備をありがとうございました。本日より令和3年度新生中央中学校PTA始動です。今年度のスローガンは「鍛えよう 心と身体 育もう 郷土の誇り 究めよう 学びの奥義」です。どうぞよろしくお願いいたします。旧役員のみなさま、ありがとうございました。

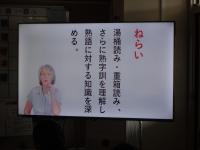

授業研究…国語科

5月21日(金)

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして行いました。本時のねらいは、「湯桶読み・重箱読み、さらに熟字訓を理解し熟語に対する知識を深める」です。

個人でじっくり思考した後に、自然と教え合いの行動があちらこちらで見られるクラスの雰囲気が見事でした。何よりも学ぶことを楽しんでいる生徒の姿が印象的な授業でした。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

第1回学校評議員会

5月20日(木)

昨年度は一度だけの開催でしたが、今年度は感染防止対策を講じた上で、短時間で開催することを了承いただき、4名の方々の出席で開催することができました。

学校公開に合わせた授業参観では、「校内がとても整頓されている」、「生徒が落ち着いて授業を受けている」、「タブレットを使った授業と板書の授業はどちらが多いのですか?」等の感想や質問、お褒めの言葉をいただきました。情報交換の中では、部活動希望加入制についての質問や今年は多くの経験ができる一年にしてほしい、などのご意見をいただきました。今後の教育活動に活かしてまいります。学校評議員のみなさま、お忙しい中のご来校ありがとうございました。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236