学校ブログ

研究授業を通して~2人の教育実習生が頑張っています~

6月13日(金)

本校では、前期の教育実習生の実習期間が16日(月)で終了となります。実習生は、2学年のクラスを担任し、教科ではそれぞれ保健体育と英語を担当しました。保健体育の授業では「ハードル走」を学習する中で、クロムブックを用いながら「主体的に」どのように改善できるかを考える授業をしていました。また、英語の授業では先生方も映像に登場し、文の構造を理解することを目的とした授業をおこなっていました。

二人の実習生は授業以外でも積極的に生徒と関わっている姿が印象的でした。なお、後期も教育実習生が来る予定となっています。これからも未来の先生を目指している元中央中生徒の夢を後押ししていきます。

漢字の組立を理解し、自分で「探す」~1学年国語の授業から~

6月12日(木)

2時間目の1年2組国語の授業で、漢字の組立についての成り立ちを理解する学習を行っていました。生徒は先生が出した漢字クイズにも積極的に取り組み、部首やへんの「法則」を理解すべく学習に取り組んでいました。後半にはクロムブックを用いて自ら漢字を調べる「主体的な学習にも取り組んでいました。

ただ覚えるのではなく、成り立ちを理解することで「理解度」が高まります。他の教科でも主体的な学習を進めていきます。

「真の中央中の生徒になろう」~1学年全体での取組~

6月11日(水)

朝、1学年のフロアに行くと、新しい掲示物がありました。その掲示物には「真の中央生になろう」というタイトルが。スポーツ大会も終わり、期末テストを控えているこの時期にあらためて「帯を締めなおす」取組を本日からスタートしましたおこなっています。

内容は時間編・マナー、行動編の二つに分かれていて、「黙想」「給食」などでの行動ができているかを学級委員を中心に確認して記入していきます。

1学年は月曜に合同帰りの会を行い、自分たちの生活を振り返ってみようという話を先生から行いました。生徒たちの取組、期待しています。

受験生としての「気合」を感じます。~3年生東部地区学力テストを実施~

6月9日(火)

3年生にとっては部活動の大会が終わっても息つく暇はありません。この日は東部地区学力テスト。自分の学力を知るために市内すべての中学校で行われる学力テストです。実際の高校入試と同じ教科順で行い、英語のリスニングもあります。生徒たちは休み時間も含めて真剣に取り組んでいた様子が写真からも伝わってきます。

自分の学力を知るためのこのテストは1年間で3回行われます。外部テストだけでなく、このような校内のテストでいかに実力を出せるかも重要です。そんな中、受験生としての心構えができている生徒が多く、うれしく思います。

2学年の廊下は「写真ギャラリー」となっています。~色とりどりの写真が~

6月6日(金)

今年度から2学年は1階を使用しています。その一階を通ると、その廊下は「写真ギャラリー」となっています。先生方が4月からとってきた写真が廊下のサイドいっぱいに広がっていて、とても見ごたえがあります。しかもその写真には、とてもいい表情をした生徒がたくさん写っており先生方との信頼の強さが伺えます。今は校外学習や体育祭が中心ですが、今後アップデートされていくことのことですので、地域の方々や保護者の方はぜひ学校に来た時には2年生のフロアをご覧ください。

校長室前の掲示物が新しくなりました。~特別支援学級の生徒たちの作品~

6月5日(木)

月が替わるごとに、校長室前の掲示が新しくなります。これは、特別支援学級の生徒たちが共同で作成をした作品を掲示しているからです。6月になり、新しい掲示物となりました。特別支援学級の生徒たちは様々な活動の中で一生懸命に作品完成に向けて頑張っています。

5月の作品を掲示していた様子も併せて掲載いたします。

学校総合体育大会三日目 ~大会に参加しない生徒は、給食後に下校となりました~

6月4日(水)

この日は朝から晴天。グランドコンディション不良で中止となった女子ソフトテニス以外の男子ソフトテニス、男子卓球、野球の三種目に生徒が参加しました。学校では本日から給食が再開し、給食後すぐに下校となりました。

大会集中日も終わり、5日(木)からは通常授業になります。そんな中、ハンドボール部、バドミントン部は集中日以外で大会に臨みます。慌ただしい日々が続きますが、生徒には体調を整え、学習に運動に頑張ってくれることを願っています。

学校総合体育大会2日目 ~雨での延期もありましたが、頑張りました~

6月3日(火)

雨により、野球と男女テニスが4日(水)に延期となりましたが、サッカー、男子バスケ、女子バレー、卓球、剣道は実施されました。朝、合羽を着て会場に自転車で向かう生徒たちは元気に挨拶して出発していきました。結果は願ったものではない種目もありましたが、生徒は頑張りました。

学校総合体育大会1日目 ~本気で臨む生徒たち~

6月2日(月)

晴天の中、学校総合体育大会が始まりました。中央中からは野球、男女バスケ、女子バレー、剣道、男女ソフトテニスの種目に参加しました。

どの会場でも選手以外の生徒たちの大きな声援が聞こえたのが印象的でした。

学校総合体育大会1日目が始まりました。~生徒たちは陰で応援中!~

6月2日(月)

本日から部活動の大会(学校総合体育大会)地区予選が始まりました。該当部活動は、野球、男女バスケ、女子バレー、男女ソフトテニス、剣道となります。その他の生徒は給食なしの3時間授業で11時35分に下校しました。写真にあるように選手たちの空席が目立ちますが、残った生徒たちはそれぞれの授業の課題に集中して取り組んでいました。

3日(火)も3時間授業(給食なし)、4日(水)は4時間授業(給食あり)となります。残っている生徒も選手の頑張りを期待しているようです。結果が楽しみです。

久しぶりに体育館に集まっての総会です。~今年度の生徒総会~

5月29日(木)

5時間目に体育館に生徒全員が集まって生徒総会が行われました。生徒会を中心にこの日まで準備を重ね、当日を迎えました。この日のために各クラスでは学級討議を行い、質問等をしながらの活発な生徒総会となりました。総会を経て、各委員会の活動内容や部活動の予算が決定しました。

全員が資料に目を通し、しっかり聞いている姿を見ると、このような総会は全体が集まって行うことに意義を感じる機会となりました。

生徒たちの「本気」を見ることができました。~中央中スポーツ大会が開催~

5月24日(土)

無事に令和7年度中央中学校スポーツ大会を開催することができました。気温が上がらない「絶好のコンディション」の中、生徒たちはそれぞれの団体種目を力をあわせておこなうことができました。

学年種目「台風の目(1年)」「綱引き(2年)」「因幡の白兎(3年)」では、それぞれのクラスで作戦を立てながら練習した成果を十分に発揮した、生徒の充実した表情が印象的でした。そして最後の大繩「みんなでジャンプ」。昼休みも練習していた生徒たちは、その成果を多くの保護者の前で披露することができていました。

26日(月)は振替休日となります。疲れを十分にとって、来週からの学校生活を楽しんでほしいと思います。

本日、令和7年度スポーツ大会を開催いたします。

令和7年度スポーツ大会を開催します。

開催日:令和7年5月24日(土)

開会式 8:40~ 閉会式 11:45~

「給食指導」に全てをかける。~栄養教諭になるための実習生です~

5月12日(月)~5月16日(金)

今年度も教育実習生が多数中央中に「帰ってきて」くれる予定です。その第一弾として、まずは「栄養教諭」の免許取得のための教育実習に1名中央中へ帰ってきてくれました。

栄養教諭の免許取得のためにも学校での教育実習は必須。家庭科などの授業見学等を行いながら研鑽を重ねていました。そして栄養教諭の「授業」はお昼の給食時の栄養指導です。わずか10分程度の授業に「準備」をして臨んでいる姿勢は本当に頼もしく堂々としており、「本気度」がうかがえました。

2年生の生徒もそれに応えるべく、おかずを食べながらしっかり聞いている様子が印象的でした。

五色のカラーごとに特徴あり! ~スポーツ大会全体練習をおこないました~

5月14日(水)

1時間目はスポーツ大会の全体練習の一回目。開会式等の全体での動きの確認の後に、それぞれのカラー連合の「結団式」がおこなわれていました。各カラーごとに集まり、リーダーの声かけのもとでリーダーの紹介など大変盛り上がっているのが印象的でした。

スポーツ大会は5月24日(土)におこなわれます。今後も練習を重ね、本番を迎えます。

楽しみながらもメリハリをつける。~2学年校外学習に行ってきました~

5月9日(金)

2年生は、茨城県稲敷市にある「こもれび森のイバランド」へ校外学習に行ってきました。4月最初から実行委員を中心にしおり作成を行い、クラスでは、班ごとの役割分担を決め、この日を迎えました。当日は雨も降らずに全行程を行うことができました。

まずは「飯盒炊爨」。カレーライス歓声に向けて、男女での役割をやり遂げている姿が印象的で、その満足感はカレーを食べている様子からも伺えました。

その後は、班活動でイバランド探索です。楽しい遊具をフル活用し、広い園内を歩き回っている姿が印象的でした。

そして、最後はアイスクリーム作りの体験。冷やして完成するまでに苦戦していましたが、全員美味しく食べることができました。

一日を通して、時間内に決められたところに集まることができていたのが印象的でした。さすが二年生です。その力をこれからも発揮してくれることでしょう。

部活動保護者会が行われました。~部活動見学もおこないました~

5月7日(水)

放課後に部活動保護者会を行いました。今年度から、保護者の移動の手間を省くために全体会は各部活動の分科会会場からのオンライン配信といたしました。

全体会では、最初に校長先生から部活動についての学校の考え方を説明し、その後中央中の部活動について担当の先生から丁寧に説明いたしました。

分科会では各部活ともに顧問の先生の紹介や、活動方針、欠席連絡方法などについて丁寧な説明を行っている部活がほとんどでした。

保護者の皆様には大会のみならず、日頃の練習はもちろん、練習試合など見にきていただけると生徒のやる気にもにつながります。ぜひお越しください。

1年生の「力」を発揮しました。~校外学習、団結力が強まりました。~

5月1日(木)

4台のバスで茨城県常総市にある「あすなろの里」に向かった「校外学習」。139名の生徒が参加しました。現地に到着して、まず行ったのは「飯盒炊はん」。カレーライスづくりについて火おこしから生徒たちは取り組みました。班で協力して、カレーライスが完成した時の笑顔は最高でした。

午後からは広場を活用したオリエンテーション。先生方からヒントをもらいながら、班でクイズに挑戦している姿は1か月たってもうすでに仲良くなっているという生徒の良さが発揮されていました。

17時半に帰校した生徒は心地よい疲労感とともに帰りました。

各学年の保護者会が終了しました。~お越しいただきありがとうございました~

1年生 4月24日(木)

2年生 4月18日(金)

3年生 4月25日(金)

けやき・ゆりのき学級 4月22日(火)

それぞれの学年で行われた保護者会が終わりました。それぞれの学年・学級で多くの保護者に来校いただき、特に学習や生活、校外学習等について各教員から説明いたしました。学年によっては、保護者会前に写真のスライド上映をおこなったり、学年での保護者会の後に学級懇談会も行ったりと、「中央中を知ってもらう」機会をつくりました。どうしても参加できない保護者の皆様には生徒を通じて資料を配布いたしました。

学校に直接来ることで、生徒の普段の様子や先生方の雰囲気も感じることができます。保護者の方々には今後もぜひ学校に足を運んでいただきたければと思います。

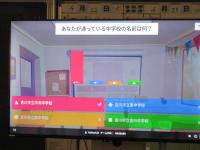

ICTを活用した自己紹介クイズを。~クロムブックの活用法~

4月22日(火)

1年生の数学の授業を見学しました。生徒への自己紹介を行う際、クイズ形式で行うことができるツール「カフート(kahoot)」を実際に使用している先生の授業でした。

この「カフート」は全国的に教育機関で教育工学として用いられている教育用プラットフォームであり、クイズ形式の学習ゲームです。

生徒たちは小学生の時から「カフート」を活用してクイズを作ったりしていたらしく、操作もスムーズ。先生のことがよく分かったクイズが多数用意されており、非常に盛り上がった数学の授業となりました。

「楽しいことがいつのまにか学びにつながっている授業」。中央中はICTを活用しながら、その実践に努めていきます。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236