学校ブログ

英語弁論大会

9月3日(金)

感染対策を徹底して行われました。本校からは3年生1名、2年生3名、1年生1名が出場しました。夏休みも準備を重ね今日の本番を迎えました。当然、緊張感はあったと思いますが、表現力豊かに練習の成果を堂々と発表してくれました。お疲れさまでした。NLTの先生、英語科の先生方、長期にわたるご指導ありがとうございました。

万が一に備えて…

9月2日(木)

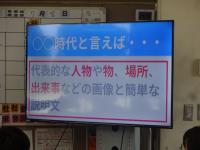

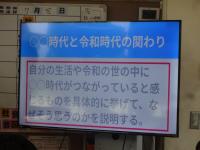

タブレットを使用して学ぶメリットは、視覚に訴える授業ができる、板書の効率が上がる、板書の時間を減らし時間を有効活用できる、ドリルパーク等自分に合ったレベルでの学習ができる、などがあります。

そこで、中央中では今後万が一、学年閉鎖や学校閉鎖が起きた時のために、全校で「グーグルクラスルーム」と「まなびポケット」の活用方法を確認しました。が……、新たな課題が見つかりました。

できる喜びをたくさん味わう…国語(3年)

9月1日(水)

3年生国語、スピーチのテストの様子です。ユーモアのある場面では、聞く側に笑顔がこぼれるなどクラスの良い雰囲気を感じました。

スピーチの醍醐味は、聞き手をイメージして飽きさせない、分かりやすい原稿を作成することです。さらに、その自分の考えが相手に伝わった瞬間も大きな喜びですね。中学生には、多少の困難にもチャレンジし、できる喜びをたくさん味わってほしいと思います。

自分の頭と心との会話…授業開始

8月31日(火)

午前中の3時間だけですが、授業が始まりました。2年生、美術の授業の様子です。

これからの授業は、主体的・対話的で深い学びを実践していきますが、美術の作品制作中は、他人との対話は必要ありません。常に自分の頭や心との対話を続けます。美術室内は、話し声が一切なく、その雰囲気が作品の完成度を高めています。素晴らしい作品が仕上がる予感です。

出来るための知恵を出し合う…学年集会

8月30日(月)

学年集会の様子です。今学期も体育館での集会は、学年単位までとなりました。早く全校での集会ができることを祈るばかりです。

2学期も行事や部活動等、先行き不透明なスタートですが…出来ない理由を考えるより、出来るためにはどうしたらいいのかを知恵を出し合っていきましょう。2学期もよろしくお願いします。

逆風の時にこそ力を発揮できる人に…2学期始業式

8月27日(金)

今回も3名の代表生徒のスピーチは立派でした。1年生の代表生徒からは、「部活と勉強の両立」という話がありました。2年生の代表生徒の話の中にでてきた「学校に通えることに感謝」という言葉が心に残りました。最後に3年生、原稿を見ることなく「問題を解けた時の喜び、できた・わかった時の達成感」という受験生らしい話が印象的でした。その後、校長先生のお話、表彰、選挙管理委員会からのお知らせと続き、今回はネットモラルについてとオンライン授業に関する説明を行いました。

2学期も”見えない敵コロナ”と戦いながらのスタートです。「順風でしか力を出せない人ではなく、逆風の時にこそ力を発揮できる人」になってください!

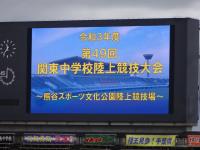

学校総合体育大会県大会・関東大会結果報告

8月10日(火)

中央中が出場する県大会・関東大会が全て終了しましたので報告いたします。

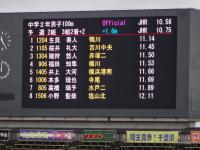

野球部:ベスト16、サッカー部:1回戦惜敗、剣道部男子:団体8位、剣道部女子:2回戦惜敗・個人1名ベスト32、女子ソフトテニス部:団体1回戦惜敗・個人1回戦惜敗、男子ソフトテニス部:個人2回戦惜敗、バドミントン部:女子団体1回戦惜敗、ハンドボール部:男子第3位、女子1回戦惜敗、柔道部:女子団体ベスト16、個人1名ベスト8、陸上部:男子共通4×100mリレー予選惜敗・1年100m予選惜敗・2年100m第2位(関東大会進出)・3年100m第7位 11秒23 水上信之介さん・共通200m2名予選惜敗・1年1500m予選惜敗、女子2年100m予選惜敗・1年100m予選惜敗 ※3年100mの成績に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。

尚、陸上部2年生桜井礼大さんが関東中学校陸上競技大会2年100m、予選を突破し決勝に進出。第5位という立派な成績をおさめました。おめでとうございます!

県大会、関東大会と生徒たちの活躍を現地で見させていただきました。感じたことは「中央中そして地区の代表としての誇りと最後まであきらめない姿」です。ひたむきに全力で臨むプレーにこそ感動があることを教えられました。みなさん、お疲れ様でした!

1学期終業式

7月20日(火)

代表生徒のみが多目的室に集合し、リモートで行いました。式後は学総大会を中心とした表彰が行われ、1学期の生徒の頑張りが披露されました。

さて、1学期70日間の登校日が”無事に”終わりました。年度当初懸念された感染症も様々な対策が功を奏し、学級閉鎖等をまねくことなく今日を迎えることができました。これもひとえに毎朝の検温等にご協力いただいた保護者の皆様のおかげと感謝申し上げます。しかしながら、1都3県の感染者数は右肩上がりの状況です。夏休み中も感染症対策を怠ることなく過ごしてもらい、8月27日の始業式に全員がそろって参加できることを願ってやみません。それでは、有意義な夏休みを過ごしてください。

中央中教職員一同

”呼びかけメッセージ”が心を動かしました…学年集会

7月19日(月)

1学期まとめ集会を行いました。各学年、代表生徒の言葉は、成果と課題を的確に分析し、発表できていたので重みと説得力を感じました。課題については「2学期以降、一人一人が意識を高めてひとつひとつ解決していきましょう」という”呼びかけメッセージ”が聞いている生徒たちの心を動かしたように感じました。

みんなが過ごしやすいクラス、学年、学校を生徒と先生がひとつになって作り上げていきましょう!

時代に即した教育活動を目指して…ICT支援員さん

7月16日(金)

1学期最後の授業の様子です。タブレットを使った授業は、中央中ではもはや日常です。生徒も以前のような高揚感はなく、落ち着いて画面と向き合っています。(教え合いや発表でのアウトプット型の授業も並行して行われています)

本日、そのタブレットをさらに有効に授業等で使うためのアドバイザー、ICT支援員さんに授業の様子を見ていただきました。教職員は、各教科の教員免許は持っていますが、タブレットを使った授業の免許は持っていません。一から勉強です。(早速、支援員さんに質問をしている先生もいます)

時代に即した(不易と流行を意識した)教育活動が展開できるよう研鑽を積む中央中の教職員です。

「あの時はな…」と思える日がきっときます…給食最終日

7月15日(木)

1学期最後のメニューは、夏野菜カレー(麦ごはん)、焼きフランク、冷凍みかん、牛乳でした。1年生のある生徒に「小学校のカレーと比べて辛くない?」とたずねると、「辛くありません」とのこと。栄養教諭に聞いてみると、多少スパイスの量が多くなっているので辛いと思うのですが…とのこと。味覚も大人になってきているということでしょうか。

”黙食”での給食に限らず、何かと我慢を続けてきた中央中生。「あの時はな…」と思える日がきっときます。信じて、今できる感染症対策をしっかり行っていきましょう。

評価の3観点について③

7月14日(水)

評価の3観点、最後は…「主体的に学習に取り組む態度」です。知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意志的な側面を評価します。

まとめると…「知識・技能」は、何を知っているか何ができるか。「思考・判断・表現」は、知っていることできることをどう使うか。「主体的に学習に取り組む態度」は、どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか。ということになります。

この「学力の3要素」をバランスよく身に付けていくことで、AI(人口知能)の時代やグローバル社会等予測困難な時代をたくましく生き抜いていくことができるようになります。

他者に推薦されての受賞に意味があります…こだま賞(1年)

7月13日(火)

今年度最初の「こだま賞」(善行賞)を紹介します。1年生のあいさつ隊50名が受賞しました。

今回は1年生の受賞ということで、この賞の意味について改めて記します。こだま賞は、部活動や読書感想文等、自分の力で受け取る賞状ではなく、他者(今回は1学年主任の先生)に推薦されての受賞に大きな意味があります。

他の生徒に範を示す行動は、学校や学年の雰囲気を良くしてくれます。2学期以降も多くの生徒が推薦されることを期待しています。1年生あいさつ隊のみなさん、中央中のためにありがとうございました!

評価の3観点について②

7月12日(月)

引き続き…今日は、「思考・判断・表現」について説明をします。

各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現力等を身につけているかどうかを評価します。

「思考力」とは、文字通り物事について考える力です。「あなたはどう思うの?」という投げかけを繰り返すことで身につく力です。「判断力」は、情報があふれている現代社会において、どの情報が正しいのか的確に判断する際に活用できます。この力を身につけることで様々なトラブルを未然に防ぐことができます。「表現力」があれば、自分の希望に賛同してくれる人や協力してくれる人を得ることができます。将来、仕事をする時はもちろんのこと、何かの交渉をする時にも役に立つ力です。

アウトプットを大切にしている成果です…ラジオ番組「金のなまず」事前収録

7月9日(金)

2年生の代表生徒3名が参加しました。自己紹介後、中央中の紹介、生徒会本部の活動、1学年の活動について、スポーツ大会について等のやりとりを行い、収録しました。オンエアは8月20日(金)の予定です。

さて、3人の様子を見ていて感じたことがあります。それは、言葉が明瞭で分かりやすい、ということです。きっと日常生活から「アウトプット」の意識を大切にしているのだろうなと感じました。勉強も一緒です。話を聞いたり、調べたり、自分なりに様々なことをインプットしたとしても、アウトプットをしなければ身についたかどうか分かりません。そこで大切なことが、発表やテストの記述問題など、たくさんのアウトプットを大切にする学びです。失敗を恐れない積極的な人やテストなどで「記憶の呼び起こし」を大切にする人は、目に見えない学ぶ力や目に見える学力がぐんぐん伸びていきます。

3人の代表生徒のみなさん、お疲れ様でした。

評価の3観点について①

7月8日(木)

今週に入り、中央中の職員室での先生方の会話は、評価に関することが多くなってきました。というのも、今年度から5段階評定の基となる観点別評価が5観点から3観点に変わったからです。先生方は、学習部を中心に何度も教科内外での打合せを重ねてきました。

ここで新たな3観点の評価の基本構造について記します。生徒には授業の中で各教科担任から話がされていますが、保護者の方も通知表を受け取る前にぜひご承知おきください。

今日は「知識・技能」についてです。…各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価します。次回は、「思考・判断・表現」について説明します。

ICTが進む今だからこそ大切にしたいこと

7月7日(水)

今日は七夕です。笹に短冊を吊るして願い事をするようになったのは、江戸時代からだそうです。手習いごとをする人や寺子屋で学ぶ子どもが増え、上達を星に願うようになりました。だから、短冊には「〇〇が欲しい」といった物質的な願い事ではなく、上達や夢を綴ったほうがよいとされています。(諸説あり)

願いや夢は、人が努力を続けていくための源であり、こんな自分になりたい、こんな自分ではダメだと考えることは、中学生の特権だと思います。(人生の折り返しを過ぎた私からするとうらやましかぎりです笑)

ICTが進む今だからこそ、こうした日本の伝統文化や季節感を大切にしていきたいものですね。雨やんで天の川見えるかな…。

夏がきた!…けやき・ゆりのき学級

7月6日(火)

梅雨真っ只中ですが、けやき・ゆりのき学級には一足早く夏がやってきました。7月のろう下掲示を紹介します。1年生と2年生の男子生徒が説明してくれました。「今月のテーマは夏です。」「難しかったところは、うちわのパステルシャインアートと朝顔の花びらです。」「工夫したところは、風鈴のかねの部分をプリンのカップで作ったことです。」と元気に答えてくれました。

蒸し暑い日が続き、不快指数がうなぎのぼりです。そんな時は、けやき・ゆりのき学級の前にきて夏を感じて爽やかな気分になってみてはいかがですか。そういえば、今年はまだセミの鳴き声を聞いていませんね。2学期の掲示物も楽しみにしています。

「加害者はもちろん被害者になってもいけません」…非行防止教室

7月5日(月)

埼玉県警察の非行防止指導班「あおぞら」様から2名の方を講師としてお招きし、リモートで行いました。加害者になることはもちろんのこと、被害者にもなってはいけないとの言葉が心に残りました。中学生がトラブルになる事例として、画像になっているものや話し言葉をそのまま書いてしまうこと、安易な同意などの些細なことが加害者にも被害者にもなってしまう怖さを教えていただきました。

ちょっとした知識と立ち止まって考える勇気、相手のことを考えて思いとどまる心、便利なSNSだからこそ正しく使うことを心掛けていきましょう!

なまずの日

7月2日(金)

今日は、吉川市民なら誰でも知っている「なまずの日」です。

2017年2月、なまずにゆかりのある自治体・団体などが参加して初の「全国なまずサミット」が吉川市で開催されました。「なまず料理コンテスト」などが行われ、なまずの魅力を全国に発信しました。その後、広島県で第2回なまずサミットが開催され、「702」(=な~ま~ず~)ということで、7月2日が「なまずの日」として登録されました。

そして、今日の給食では、ベトナム産のなまずを使った「なまずガパオライス」が提供されました。なまず肉は、疲労回復に効果があるそうです。学総大会で疲れた体には、最適なメニューでしたね。完食者続出です。給食委員さんからのお願いを頭に入れて、旬の美味しさを味わいましょう!

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236