学校ブログ

学ぶ教師…授業研究(数学・保健体育)

10月5日(火)

教育委員会と近隣の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。

2年生の数学について、「図形の辺上を動く点によってできる図形の面積の変化を1次関数の式やグラフで表す」をねらいに授業が展開されました。あーだこーだと班ごとに協力している姿は、2年間の成長を感じます。指導者の先生からも生徒の落ち着きについてお褒めの言葉をいただきました。最上級生になる準備が着々と進んでいると感じました。

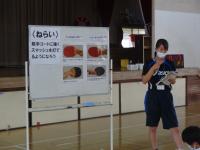

1年生の保健体育について、卓球の授業です。本時のねらいは、「相手コートにスマッシュを強く打てるようになろう」です。先生の話を真剣に聞く態度、顔つき・目つき、チームでのタブレットを見ながらの話し合い等々、生徒のできるようになりたい、先生のできるようにさせたいがあふれる授業でした。

指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

やらされる”勉強”から主体的な”学び”へ…総合学習発表会(1年)

10月4日(月)

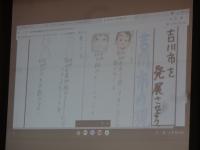

吉川市都市整備部から3名の方々を講師としてお迎えして行いました。また、吉川市教育委員会から教育長様、副部長様、副主幹の先生方も参加していただきました。講師の先生方のお迎えから進行、発表まで全て生徒が主体となっての発表会でした。

「吉川市の発展について」をテーマにこれまでタブレットなどを使い、主体的に調べ学習を行い、各自で新聞にまとめました。”自分の住んでいる町のこと”という身近なテーマを扱うことで「よし、やってみよう!」の思いが「やらされる」から「主体的」な学びにつながっています。

講師の先生方、教育長様、副部長様、副主幹様、お忙しい中のご来校、そしてご指導、ありがとうございました。

「自分たちの代表を自分たちで決める」…生徒会本部役員選挙

10月1日(金)

10月7日(木)の投票に向けて、立候補者が出そろいました。今後、朝の演説活動や昼の放送演説、立会演説会等が予定されています。

学校生活の充実と向上を図るリーダーを決める大切な選挙になります。”自分たちの代表を自分たちで決める”意識を強くもって選挙にのぞんでください。

学ぶ教師…授業研究(道徳・音楽)

9月30日(木)

近隣の中学校と教育委員会から指導者の先生をお招きして授業研究を行いました。

1年生の道徳について、指導者の先生からは「タブレットをよく使いこなせている」とのお褒めの言葉をいただきました。雰囲気が意欲的なクラスは、分かる・できる生徒が自然と増えていきます。よいクラスでよい授業、よい手本となる授業でした。

2年生の音楽では、ベートーヴェンの「交響曲第5番 ハ短調 第1楽章」の鑑賞を通して、曲想と音楽の構造との関わりについて考える授業でした。大きな声で合唱したり、リコーダー等もできない状況ですが、各自が思いを巡らせ、先生とのやりとりの中で、様々な曲想を考えることができました。

指導者の先生方、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

生徒会長による”呼びかけメッセージ”…全校朝会

9月29日(水)

リモートによる全校朝会の様子です。校長先生からは、1学期よりも成長した姿がある。こだま賞についてなどの話がありました。その後、まもなく任期満了を迎える3年生の生徒会長から全校に向けての話がありました。「中央中P・L・Yについて」、初のリモート生徒総会について、朝の静寂タイムについてなどの話がありました。

生徒会長の「このコロナ禍で何かできることはないかと常に考えてきた」という言葉に表されるように説得力ある”呼びかけメッセージ”が聞いている生徒たちの心を動かしたように感じました。

主体的な学びのある授業…道徳(2年)

9月28日(火)

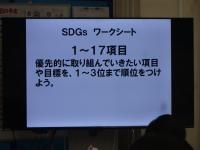

2年生道徳の授業の様子です。「これからの社会を持続可能でより良いものにするために」私は何に取り組むか、を考えました。タブレットを用いることで自分の考えを伝え、周りの仲間の考えを確認することができます。

生徒の回答を見てみると、「分かりません」や隣の人を真似した回答がありません。多様な価値観の中、それらの価値に真摯に向き合い、道徳としての問題を主体的に考え続けている証ですね。どの生徒も自分自身の問題として捉え、向き合っている姿が印象的な授業でした。

”学びのゴール”がはっきりしていると…学級活動

9月27日(月)

学級活動の様子を紹介するのは初めてかもしれません。月曜日の5校時は全校共通の学級活動(学活)の時間です。1学年は「進路学習」、2学年は「職業調べ」、3学年は「中間テストに向けての計画表づくり」を行いました。

グループで意見を出し合ったり、タブレットを使って調べてみたり…。担任の先生からの”学びのゴール”がはっきりしているため、”よし、やってみよう!”の思いがあふれ、主体的な学びにつながっています。表現力豊かな掲示物が完成しました。

貴重な対面授業…保健体育

9月24日(金)

「ドンマイドンマイ、次は当たるよ!」「ナイススマッシュ!」生徒の元気な声がマスク越しに響きます。保健体育、ティーボールと卓球の授業の様子です。この種目の授業が始まった頃は、”バットに当たらず””ラリーも続かず”という状況でしたが、技能がレベルアップしてきました。

出来なかったこと・分からなかったことが、出来るようになる・分かるようになる達成感は、自信になると同時にもっとやりたい・もっと上手くなりたいという次のステップへの意欲につながります。仲間と協力する楽しさ、仲間を励ます優しさ、仲間から励まされる嬉しさ、オンライン授業では味わえない貴重な対面授業です。

言わば「会費」です…租税教室(3年)

9月22日(水)

私たちは、警察、消防、社会保障、そしてもちろん学校教育など、様々な公共施設・公共設備、公共サービスの恩恵を受けて暮らしています。税金は、それらにかかる費用を賄うものであり、社会を支えるために皆でその能力に応じて負担しあう、言わば「会費」ともいえるものです。今日は次代を担う中学生に、税の意義や役割を正しく理解してもらうために、越谷税務署から3名の講師の方にご来校いただき、学びを深めました。クイズや動画など、生徒を退屈させない工夫がたくさんありました。中でも「1億円の重さ」のコーナーは特に生徒の印象に残ったようです。

越谷税務署のみなさん、楽しくためになるお話をありがとうございました。

よい授業が学ぶ力を伸ばします

9月21日(火)

シルバーウイーク中の平日ですが、中央中では通常の6時間授業が行われています。今日も多くの授業でよりよい思考を促すための工夫が見られました。パワーポイントやタブレットを使った授業が多くみられました。板書とプリントだけという授業は少なくなりつつあります。黒板やプリントの文字だけでなく、映像を目で見て、音を耳で聞くことによってより良い思考が生まれ、深まります。

理科の実験では、課題を提示し、推測させ、ゴールを明確にすることで思考が深まります。よい授業は学ぶ力を伸ばす土台です。

「焦らず、計画通りに」が肝です…東部地区学力検査(3年)

9月17日(金)

埼玉県東部地区100校近くの中学3年生が受検しました。中央中の中間テストや期末テストとの違いは、出題範囲が広いことです。夏休みの復習の成果が試されるところです。中央中の成績には反映されない検査ですが、いわゆる”偏差値”がでます。卒業後の進路を決める目安となる重要な検査です。

今年の夏休みも感染症対策のため、高校の説明会が中止となったり、オンラインに変更されたりと不安や焦りを感じている人もいるかと思います。あなただけではありません。全国の中学3年生はみんな同じ気持ちです。自分を信じて、焦らず、計画通りに学習を進めてください。結果として”偏差値”も「自信」も上がっていきます。

思考の証”消しカス”、今日も多くの生徒の机上に見られました。

こだま賞

9月16日(木)

2学期最初のこだま賞受賞者を紹介します。女子バスケットボール部の7名です。彼女らは、中央中の外周付近で具合が悪くうずくまっていた小学生に優しく声をかけ、保健室に連れてきてくれました。おかげで大事には至らず、無事保護者に引き渡すことができました。

道徳に関するある調査で、「道に倒れている人がいたら助けなければいけないと思う」中学生の割合はほぼ100%ですが、「実際に声をかけて助ける行動がとれる」中学生は50%を切るそうです。

見事なチームワークで勇気ある行動をとってくれた女子バスケットボール部7名のみなさん、ありがとうございました!

学ぶ教師…授業研究(理科)

9月15日(水)

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして、1年生のクラスで行いました。「水は油に沈むが、エタノールは油に浮くのはなぜだろう」を学習課題として、密度に着目しながら実験・考察・発表を行いました。

各班で協力し合って実験を進めている様子を見ていると中学生としての自覚が出てきたなと感じました。指導者の先生からもタブレットの活用が上手に出来ているとのお褒めの言葉をいただきました。半年後、先輩になる心の準備が進んでいるようです。指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

できることに価値を見いだす…部活動再開

9月14日(火)

部活動が再開されました。平日2回のみの活動ですが、授業同様に”できる喜び”を感じます。

新人戦が中止となり、悔しい気持ちを多くの人が感じていることと思います。何を目標に活動をしたらいいのか、複雑な思いもあると思いますが、今は、「できることに価値を見いだし」活動を充実させてください。

「花が咲かない苦しい時は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く!」ガンバレ中央中生!

「大きな普通」…土曜授業

9月11日(土)

本来、学校公開日の予定でした。中央中は、来週から通常授業(6時間授業)に戻ります。部活動も制限がありますが、再開されます。

埼玉県内では分散登校やオンライン授業で対応している学校が多くある中、普通に登校して、普通に授業ができることに今は大きな喜びを感じます。それでも黙食等、様々な制限は続きます。この「大きな普通」をこれからも続けていけるよう、感染対策を徹底していきましょう。水槽の熱帯魚も中央中の様子を見守ってくれています(笑)

本物に触れる意義とは…けやき・ゆりのき学級「出前授業」

9月10日(金)

歴史と民俗の博物館様から講師の先生を2名お招きし、けやき・ゆりのき学級で出前授業を行いました。前半は本物の土器の観察、後半は勾玉づくりを行いました。

本物に触れる意義は、非認知能力の向上にあると言われています。非認知能力とは、計算ができる・漢字が書けるといった点数で表せる能力ではなく、「目標に向かって頑張る力」「他人とうまく関わる力「感情をコントロールする力」など数値では表せない能力のことをいいます。

けやき・ゆりのき学級の生徒たちの発言や反応を見ていると、正にこの非認知能力が向上した授業になったと感じました。みなさんも感染状況が落ち着いたら、博物館などに出掛けて本物に触れてみましょう。講師の先生、ご指導ありがとうございました。

”仕事受け隊”…けやき・ゆりのき学級

9月9日(木)

昨日に続き、今日もけやき・ゆりのき学級の話題です。けやき・ゆりのき学級の生徒たちは週に1時間、”仕事受け隊”と称し、古新聞やダンボールのまとめ、シュレッダーごみの片づけ等の仕事を行ってくれています。今日は、資源ごみを倉庫から出す作業を行ってくれました。

”仕事受け隊”は「作業学習」のひとつです。学習なので最後に振り返りを行いました。すると、ある生徒が「段ボールを結んでいる紐が緩んで大変だった」と振り返ってくれました。この生徒はきっと「次の人の仕事がやりやすいように自分は行動する」ということを学んだのだと思います。けやき・ゆりのき学級のみなさん、ありがとうございました!

「学びの成果物」…けやき・ゆりのき学級ろう下掲示

9月8日(水)

けやき・ゆりのき学級9月のろう下掲示物です。今月のテーマは…「さんま・くり・ぶどう・とんぼ・お月見」と元気よく2年生が答えてくれました。さらに、「今月も3Rを意識して、トイレットペーパーの芯や新聞の折込チラシを再利用した掲示です」と説明してくれました。

けやき・ゆりのき学級の掲示物を見て感じることがあります。掲示物というのは、ただの飾りではなく、「学びの成果物」なのだと思います。事実、上述の2年生は、3Rのことをしっかりインプットしていて、私に「リユース・リデュース・リサイクル」とアウトプットしてくれました。中央中の掲示物は、これからも生徒と教師が学びの中で作り上げていくことを意識していきます。

授業力向上は最大の責務…教育支援担当学校訪問

9月7日(火)

毎年行う研修ですが、今年度は規模を縮小して午前中のみで行いました。中央中の教師全員が授業を公開し、教育委員会の先生方にご指導いただきました。午後は、午前中の公開授業・研究授業を受けて教科ごとに研修を行いました。

教育のプロである我々教師にとって授業力の向上は、最大の責務です。本日ご指導いただいたことは、明日から早速実践してまいります。3名の指導者の先生方、ご指導ありがとうございました。

賢く”食べる力”を伸ばす…給食開始

9月6日(月)

様々な感染症対策を施しての給食開始です。今の学校生活の中では、マスクを外すこの時間が一番気を遣うところです。食事前の手洗い・うがい、手指消毒を徹底しての配膳、そして今学期も黙食の徹底です。

様々な制約がある給食ですが、育ち盛りの中学生です。”学ぶ力”同様、”食べる力”も賢く伸ばしていきましょう。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236