学校ブログ

学ぶ楽しさのスタートは「やってみたい!」の心の動きです…理科(2年)

12月21日(火)

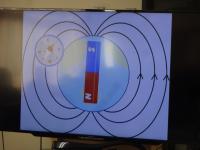

2年生理科の実験課題は、「目に見えない磁石の力を見てみよう!」でした。「えっ、どうやって見えるようにするの?」と興味津々の生徒たち。知的好奇心が揺さぶられ、4人グループでの意見交換が自然と始まりました。

学ぶ楽しさのスタートは「やってみたい!」と思える心の動きですね。

お互いを理解し合い、リスペクトし合う…学年掲示(1年)

12月20日(月)

今年の12月は、例年に比べ降雪量が増えている地域が多いようです。ここ中央中の1学年昇降口にもたくさんの雪が降りました。これは、1学年学級委員会の企画で、学年やクラスの仲間の善い行いをお互いに発見しあい、感謝の言葉を雪に書いて伝える取り組みです。

中学生にもなれば、人それぞれ見方も違うし、考え方も違います。でも、お互いを理解し合い、リスペクトし合う。雪のコメントを見ていると、そういう思いが込められているように感じます。この思いは、掲示物の中だけの話ではないはずです。クラスで学年で、また部活動でもこの思いを持ち続けてください。

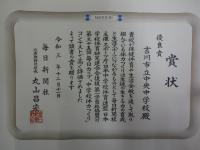

他者からの評価に意味があります…こだま賞

12月17日(金)

こだま賞受賞者を紹介します。部活動の時間中にもかかわらず、おやじの会の活動を手伝ってくれた野球部と男子ソフトテニス部、2名のボランティア生徒に校長先生から授与されました。

ボランティアの意味を調べてみました。…自らの意志により公共性の高い活動へ参加する人のこと、とありました。「自らの意志で動いた行動が他者から評価され授与される」ところに大きな意味がある「こだま賞」です。

みなさん、ありがとうございました。

乗り越える力を仲間と共に!…スキー教室事前学習(2年)

12月16日(木)

ウエア合わせの様子です。これまでに、部屋割や係、ルールを自分たちで決め、いよいよスキー教室への準備も佳境に入ってきました。

これまでどんな時も2学年233名が力を合わせ、スキー教室の成功に向けて取り組んできたことと思います。意見が合わず仲間とぶつかったこともあったでしょう。わがままを言い周囲を困らせた時もあったことでしょう。このスキー教室を成功させるためにこれまで取り組んできた裏には、そういった過程が必ずあったはずです。その過程での一人一人の心の葛藤が、個人として、そしてクラスや学年が成長していくためには必要なのです。

ようやく少しだけ見え始めてきたこの先の未来において、どんな状況が待ち受けていようとも、この2学年なら「必ず乗り越えられる」と信じています。ガンバレ2年生!

「分かったら発表、分からなかったら質問」…授業研究(理科)

12月15日(水)

教育委員会様から指導者の先生をお招きして、3年生で行いました。本時の課題は、「水溶液と電極を変えて電池ができる条件を調べる」です。

実験を進めるにつれ、分かった生徒が自分の考えを仲間に伝え、質問がある生徒は納得できるまで先生に質問する姿が見られました。「分かったら発表、分からなかったら質問」学力向上のキーワードですね!

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

厳寒の中でも楽しむ…体育(3年)

12月14日(火)

今日は今シーズン一番の冷え込みに感じます。日差しの弱さがさらにその感覚を後押しします。3年生の体育の授業は、体育館で剣道、グランドでテニスとハンドボールが行われていました。体を動かす楽しさ、出来なかった技術が出来るようになる楽しさ、相手チームに勝つ楽しさ、全力を出し尽くす楽しさ、仲間とコミュニケーションをとる楽しさ、運動は様々な”楽しさ”を味わえます。

厳寒の中でも”楽しむ”!そんな生徒たちの不断の努力が、「中学校体力つくり」コンテスト(毎日カップ)優良賞につながったのだと思います。

「話す力」は見える学力も見えない学力も伸ばします…授業研究(社会科)

12月10日(金)

指導者の先生にご来校いただき、ご指導をいただきました。

前時までにアフリカのモノカルチャー経済について学習し、本時はそのモノカルチャー経済体制に賛成か反対かを考える討論形式の授業でした。個人で考える場面、グループでの話し合い、発表、切り替えの早さも素晴らしい授業でした。

「話す力」は中学生のみなさんが「学ぶ力」を伸ばすために必要な力です。話すことを恥ずかしがらずにできる人は、見える学力、見えない学力(学ぶ力)ともに伸ばしていくことができます。遠慮なく自分の意見を話すことができるクラスの雰囲気が印象的な授業でした。「学ぶ力」向上の予感です!

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

「真似るは学ぶ」…書初め

12月9日(木)

国語の授業では毎年この時期に書初めを行います。1年生は「大切な命」、2年生は「春告げ鳥」、3年生は「自然の宝庫」という課題に取り組みます。昨年から全ての学年課題が行書になりました。

静寂な空気に包まれる中、どの生徒も日本の書の文化の良さを存分に味わっていました。そういえば…書道も”真似るは学ぶ”につながる学習ですね。

よい歴史を積み上げる…第2回学校評議員会

12月8日(水)

評議員の皆様には、ご多用の中、またお足元の悪い中、ご来校いただきましてありがとうございました。授業を参観していただいた後、協議を行いました。「季節感を感じられる掲示物がよい」「プリントや大型テレビにうつされる教材が素晴らしい」「あいさつができる明るい生徒が多い」等のお褒めの言葉をいただきました。給食の試食もしていただき、吉川の給食の美味しさを味わっていただきました。評議員さんのよい評価に甘んじることなく、生徒のみなさんと先生方、保護者や地域の方々のお力添えをいただきながらさらによい中央中をつくり上げてまいります。

創立41年、地域に支えられながらよい歴史を積み上げる中央中です。

思いを込めれば愛着がわきます…けやき・ゆりのき学級

12月7日(火)

けやき・ゆりのき学級、12月の掲示物を紹介します。

今回は生徒たちに、どんな思いを込めて作りましたか?という質問をしてみました。「みんなにクリスマスを感じてほしい」「みんな幸せになりますように」「丁寧に」「季節感とエコの思い」といった答えが返ってきました。

トイレットペーパーの芯や牛乳パック、段ボールで作った掲示物ですが、思いを込めた掲示物は、材料が廃材でも愛着がわきますね。みなさん、少し早いですが…「メリークリスマス!」

学力や学ぶ力を伸ばすには…

12月6日(月)

期末テストの答案返却が一段落し、生徒のみなさんは、家庭学習で解き直しの最中だと思います。

1年間に5回実施される中央中の定期テスト。点数の良し悪しに一喜一憂するだけで終わってしまう人は、学力や学ぶ力が伸びません。大切なことは、間違えてしまったまたは解答できなかった問題についてその理由を明らかにし、分かるように、できるように繰り返し学習することです。そして、2、3日経った後、本当に分かっているか、本当にできるようになっているか、もう一度自分の力のみで解いてみることです。ここで解ければ、定着していると言えます。さらに、できたことが自信にもつながるはずです。

答案返却後の勉強は、テスト前の勉強以上に大切です。

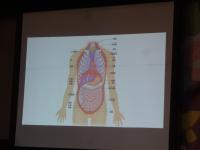

日本人の二人にひとり…がん教育(2年)

12月3日(金)

日本人の二人にひとりが生涯に一度は診断される「がん」。これからの時代、がんとかかわりのない人はいなくなると言われています。今年度から中学校で「がん教育」が始まりました。県内の総合医療センターから緩和医療のプロフェッショナルの先生をお招きして2年生に講演を行っていただきました。

今年度から始まった「がん教育」ですので、目標を確認しておきます。①がんについて正しく理解することができるようになる、②健康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにする、です。高度な医学知識までは必要ないとしても、がんという病気の概要や種類、緩和ケアの実態や早期発見の大切さなどについて、中学生の頃から知っておくことは有意義なことですね。今日も自分事として課題に向き合った2年生です。

講師の先生、ご講演ありがとうございました。

誠実な言動の継続が信頼につながります…後期専門委員会

12月2日(木)

専門委員会の委員長が3年生から2年生にバトンタッチされて2回目の委員会活動です。これから1年間、苦労も多いと思いますが、誠実な言動の継続は、周りの人たちからの信頼につながります。信頼が築ければ、みんなが助けてくれます。

「その仕事のことは、先生に聞くより私に聞いて」と自信を持って委員長の大役を果たしてください。みなさんの活躍が中央中の飛躍につながります。

余韻を味わう…全校朝会

12月1日(水)

リモートによる全校朝会です。体育館に全校生徒が集まれる日はいつ来るのでしょうか。それとも、このリモートスタイルが令和の定番になるのでしょうか。リモートのメリット、対面のメリット、それぞれあります。中央中は、「不易と流行」を意識した教育活動をこれからも続けていきます。

それにしても、2年生の真剣に話を聞く姿勢・顔つき・目つき、とても立派です。そして何より、集会終了後の会話。校長先生のお話の余韻を味わっていました。

"納得解"を見つけるコミュニケーション力…「中央中スマホ使用指針」学級討議

11月30日(火)

学校では教科の授業以外にも様々なことを学びます。1年生と3年生の教室では「生徒がつくる中央中スマホ使用指針」の学級討議が行われました。

人が生活していく過程では、正解が一つでない、また正解が見つけにくい課題に直面することが多々あります。そんな時は、みんなであーだこーだと意見を交わしながら”納得解”を見つけるコミュニケーション力が必要になってきます。グループ毎に行われたあーだこーだ、これからも大切にしていきましょう。

素晴らしいスマホ使用指針ができる予感です!生活委員のみなさん、進行・まとめ役お疲れ様でした。

毎日カップ体力づくりコンテスト「優良賞」

11月29日(月)

小学校では体育だった教科名が、中学校では保健体育となります。小学校より保健分野について学習する時間が増え。年間105時間のうち、15時間程度学習することになります。

今日はなぜこんな話をしたかというと、中央中の体力づくりの取り組みが評価され、毎日新聞社様から「優良賞」をいただきました。(11月25日毎日新聞朝刊で発表。ちなみにこの賞は、全国4449の中学校の中から選ばれた賞です)これもひとえに、体育科の先生方をはじめ、部活動等での指導の賜物です。そして何より、生徒らの体力向上への高い意識の表れによるものです。

体力づくりは、一朝一夕に成果がでるものではありません。各自がそれぞれ体力の現状を見極め、課題を明らかにして、体育の授業や部活動等を続けてきた証です。中央中の誇りがまたひとつ増えました。

オンライン授業では味わえない体験…アーティスト派遣事業(けやき・ゆりのき学級)

11月26日(金)

県立近代美術館様から講師の先生方をお招きして行いました。今日作成するランタンの材料となる「和紙」の強度や和紙の原木に触れる体験からスタートしました。楮(こうぞ)の木から和紙ができることを知ると生徒から「和紙って木からできるの!?」の声が。知らなかったことが分かる…学びの醍醐味ですね。また、本物に触れる体験はオンライン授業では味わえない対面授業ならではですね。

講師の先生の幻想的な作品を鑑賞した後は、教室に戻って制作開始です。これからの授業は、主体的・対話的で深い学びを実践していきますが、作品の制作中には、他人との対話は必要ありません。一心不乱に作品にむかっています。その雰囲気が作品の完成度を高めています。素晴らしい作品が完成する予感です。

講師の先生方、素晴らしい作品とご指導、ありがとうございました。

50分×5コマの集中力…期末テスト

11月25日(木)

期末テストの様子です。東部地区学力検査や実力テストと違い、範囲が示されているテストです。丁寧に授業を受け、計画的に学習を進めてきた人は、自信を持ってのぞめたはずです。

テストは50分間集中する力も大切です。中央中の期末テストは4時間ですが、公立高校の入試は1日で5時間集中する力が必要になってきます。なので3年生には、入試の日程に合わせて家庭学習することもおすすめします。休日や冬休みには50分×5コマで集中して勉強してみましょう。

思考の証”消しカス”、1年生の机にも増えてきました。いいぞ1年生!

「見守る目」…PTA朝のあいさつ運動

11月24日(水)

期末テスト前諸活動停止期間となり部活動の朝練習がないため、およそ7時45分から8時15分の30分間に700名以上の生徒が登校します。いつも以上に生徒のみなさんの交通ルールやマナーを守り安全に登校する意識が求められます。そんな生徒たちの登校を見守るため、1学年の保護者の方々に朝のあいさつを行いながら安全な登校を見守っていただきました。今日は1学年生徒「あいさつ隊」と1学年の職員も一緒です。みなさん、朝の早い時間からありがとうございました。保護者の活動に支えられている中央中です。

「真似る」は「学ぶ」…けやき・ゆりのき学級

11月22日(月)

けやき・ゆりのき学級のみなさんが、ギターのアンサンブルを披露してくれました。先生の指の動きをよく見て練習しています。左手の指で弦を押さえ、右手の指で弦を弾くという2つのことを同時に行う”難しさ”へ挑戦する楽しさを味わいました。

”難しさ”を克服する第1歩は「真似る」ことです。「真似る」という言葉は「まねぶ」から生まれており、「学ぶ」と同じ語源だそうです。つまり、「真似る力」は正に「学ぶ力」なのです!

けやき・ゆりのき学級のみなさん、次の”難しさ”への挑戦も楽しみにしています。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236