学校ブログ

的確に自己評価できることは大きな成長の証し…修了式

3月25日(金)

代表生徒の座り方、姿勢、視線を見るだけでも1年間の成長を感じます。各学年の代表生徒からは、1年間の振り返りと次年度の課題を中心に話がありました。的確に自己評価できることも大きな成長の証しです。

生徒のみなさんは、今年もコロナ禍での学校生活となりましたが、「凡事徹底」のスローガンのもと、学ぶ力を伸ばしてくれたこと、無言清掃、やらされ感のないあいさつ等々、よく頑張ってくれたと思います。来年度も更なる飛躍を期待しています。保護者のみなさまもありがとうございました。 中央中教職員一同

1015時間のまとめ②

3月24日(木)

昨日の授業のまとめに続き、今日はクラス・学年のまとめを行いました。

1年間の成長や課題をクラスの壁を越えた生徒同士、生徒と先生が共有し、来年度に向けての決意を新たにする大切な1時間です。代表生徒の振り返り、先生方からの学習面での振り返り等々、話を聞く時間が長くなりましたが、1年生も2年生も各自の頭と心でしっかりと受けとめられたようです。

生徒のみなさん、1年間のまとめをしっかり行うことで、新年度に向けての決意が生まれます。各自今年度の振り返りをしっかり行って明日の修了式にのぞんでください。

1015時間のまとめ…授業最終日

3月23日(木)

1学年英語の授業の様子です。

1学年の英語の授業数は140時間でした。この140時間でどのくらいの英語を話したのでしょうか。どのくらいの時間、英文を読んだのでしょうか。また、どのくらいの時間、英語を聞いたのでしょうか。もちろん、正確な時間は分かりませんが、今の1年生のみなさんの「わかった、できた」を見れば相当な時間を費やして英語を学んできたはずです。去年の4月の時点では想像できなかった成長があるはずです。

生徒のみなさん、自分たちの1年間の成長に自信を持って、進級してください。明日は1年間のまとめ集会です。

こだま賞

3月22日(火)

今年度最後のこだま賞受賞者を紹介します。過日行われたおやじの会の活動に参加してくれた2年生です。今回は生徒の参加を見送ったのですが、保護者の方と一緒にできる範囲でということで自主的に参加してくれました。ありがとうございました。

今年度のこだま賞の受賞者は、のべ124名。ここ数年では一番の多さです。あらためてこの賞の価値について記します。こだま賞は自分の力でとれるものではなく、他者に推薦されての受賞に大きな価値があります。来年度も多くの生徒がこの賞を受賞することを期待します。

「つながり」を大切に…保護者会

3月17日(木)

昨日の1年生に続き、本日2年生の保護者会が行われました。約130名の方に出席いただきました。まん延防止期間中のご来校ありがとうございました。

会の前後には保護者同士で情報交換を行う姿も見られ、保護者の方々の横の連携を大切にするためにも貴重な時間となったようです。いよいよお子さんが、受験(検)生になるということもあり、これから様々な心配や不安も出てくると思います。ぜひ、一人で抱え込まず、学校、地域との連携も含め、様々な「つながり」を大切にしながら、子どもたちの「人間性豊かな判断力と実践力」を育んでいけたら(学校教育目標)と思います。改めて、よろしくお願いいたします。

最高学年の自覚…卒業式片付け

3月16日(水)

昨日の厳粛な卒業式の余韻が残る中ですが、在校生が片づけを行いました。

「しわにならないように畳もう」「入学式でまた使うから確認しながらしまおう」…2年生の頼もしい姿は、3年生からバトンを引き継いで中央中の伝統を守っていくぞという最高学年としての自覚を感じました。

第41回卒業証書授与式

3月15日(火)

3年生、並びに保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

保護者の皆様には、この3年間思春期という多感な時期を、お子様としっかり向き合い、時には上手く距離をとりながら自律の心を育んでいただきましたことに深く感謝と敬意を表します。

卒業生のみなさん、9年間の義務教育が修了しました。これからは、自己決定が求められます。自分で決めるということは自ずと責任も求められます。

245名の卒業生には、これからも「人間性豊かな判断力と実践力」を持って活躍し続けることを教職員一同願っています。

やれることは心を込めてやる…卒業式準備

3月14日(金)

明日の卒業式に向けて、在校生が準備を行いました。新型コロナウイルス感染症対策のため在校生の式への出席は代表者のみとなりましたが、それでも全力で卒業生のために「やれることは心を込めてやろう」という心はひとつです。教職員も一緒に一致団結して行いました。「あの椅子が少しずれているから5センチ前に出して!」「紅白幕、右側もうちょっと上げて!」など細かい所まで声を掛け合いながら準備をしました。

在校生、教職員全員で卒業生を応援しています。卒業式本番での凛とした姿を楽しみにしています。

静と動のメリハリの中でしか味わえない感動…卒業式予行

3月11日(金)

15日の本番に向け、3年生はこれまでの練習の成果を十分に発揮して行いました。在校生は、代表生徒以外教室からリモートで見守りました。卒業生入場から証書の授与、記念品贈呈、在校生送辞、卒業生答辞、式歌合唱とスムーズな進行でした。

卒業生のみなさんは、静と動の動きにメリハリをつける中で気持ちが引き締まり、その張り詰めた気持ちの中でしか味わえない感動があります。一生に一度の中学校の卒業式。3年間、苦楽を共にしてきた仲間と感動の卒業式を創り上げてください。

静の動き…卒業式練習(3年)

3月10日(木)

コロナ禍になり2年。昨年度は、保護者、在校生の参列なしで実施。今年度は、保護者1名、在校生は代表生徒のみの参列で行います。厳かに入場後は、次第にそって通し練習を行いました。

卒業式は、静の動きが中心になります。静の動きは、3年間の思いをはせるために正確な所作が必要です。明日が本番でもよいほどに仕上がっている3年生です。

”この場を思い切り楽しむ”…球技大会(3年)

3月9日(水)

青空広がるグランドではサッカー、体育館ではバレーボールが行われました。入試が終わり、張り詰めた気持ちが和らいだ中での球技大会。また、3年生にとっては、中学生活最後の行事ということで、あたたかな声援や笑顔があふれる行事になりました。

この時期の3年生にとって、心の中はこれから始まる高校生活への期待と不安、様々な悩みでいっぱいのことと思います。そのような中でも、”この場を思い切り楽しむ”という切り替えは、心を豊かに成長させてくれます。そんな雰囲気を感じさせてくれた3年生、卒業式までいよいよ4登校日となりました。

しなやかな発想…けやき・ゆりのき学級

3月8日(火)

けやき・ゆりのき学級、今年度最後のろう下掲示を紹介します。今月のテーマは、「お花とひな祭り、そして、3年生への感謝の掲示」と2年生が元気に答えてくれました。

こうした掲示物の製作は、自分の世界を明確に表現するとともに、創造することの楽しさや主体的に表現することの喜びを味わうことができます。自分で決めたことを自分のペースで作業するので、製作中のけやき・ゆりのき学級のみなさんの集中力の高まりと”しなやかな発想”には驚かされるばかりです。

42年目への継承…おやじの会

3月7日(月)

まん延防止期間中でしたが、教職員と生徒の参加は見合わせ、昨日行いました。今回は、体育館のパイプ椅子の修繕とランニングコースのシート修繕を中心に行っていただきました。

休日にも関わらず、また寒い中の作業ありがとうございました。毎回感じることですが、このような協力体制が中央中のよき伝統として引き継がれていきます。また、保護者や地域の方々と学校とのよい関係が子どもたちの健やかな成長には不可欠です。間もなく、中央中42年目が始まります。今後とも本校の教育活動にご理解、ご協力をお願いいたします。

自己決定をして言い訳をしない…合格発表(3年)

3月4日(金)

中学校の教員をやっていると毎年の光景ではあるのですが、毎年思うことは、どの生徒にも今後の活躍を期待するということです。

私から卒業生へこの日にこの場をかりてメッセージを伝えます。それは、「自己決定をする」です。これまでは、親や周りの大人に決めてもらってきたことが多かったと思います。時には、親が決めたことだからと言い訳を口にしてきた人もいたことでしょう。これからは、”自己決定”してください。自分で決定をするのだから、今度は言い訳はできません。これは、大人になるために必須のことだと私は考えています。

とにもかくにも、卒業生のみなさんの今後に幸多かれと願います!

「学ぶ力」を伸ばす人とは…期末テスト(1・2年)

3月3日(木)

今年度最後の定期テストです。テスト勉強を計画的に進められた人は、自信をもってのぞめたはずです。さらに、見直しを丁寧に行った人は、テスト返却時に悔しい思いをしなくてすみます。

定期テストに向けて、どんな準備をいつくらいから行い、本番はどんなことに注意をすれば力を発揮できるか、1年生もこの1年間で理解したことと思います。様々な失敗を糧に次に活かせる人が「学ぶ力」を伸ばしていきます。

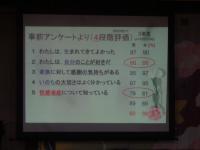

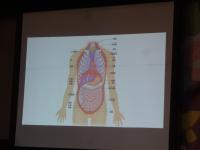

大切な命…生(性)教育(3年)

3月2日(水)

毎年この時期に卒業を前にした3年生を対象に外部から講師の先生をお招きして行っています。演題は「自分を大切にして生きるために~君は愛されるために生まれた~」です。講師の先生の話に時折うなずいたり、吸い寄せられるようにじっと見入る3年生。難しい言葉も出てきましたが、「生命誕生」「命の尊さ」を中学生なりに受け止めているようでした。 性教育は「生」教育です。主役は「性」ではなく「生」です。3年生のみなさん、「自分は大切なひとつの命である」ということを忘れないでください。そして今、あなたの隣にいる友達もまた、誰かの大切な命です。人を大切にし、物も大切に扱える、そんな大人になっていくことを先生方は切に願っています。

講師の先生、お忙しい中のご講演、ありがとうございました。

最後の課題…卒業式練習(3年)

3月1日(火)

いよいよ今年度最後の月がスタートです。3年生が卒業式の練習をスタートさせました。練習に先立ち、私から「所作は目から伝わる感謝の気持ち」という話をさせてもらいました。3年生のみなさん、声は発せずとも保護者や先生方、在校生に感謝の気持ちを伝えることはできます。しっかり所作の練習を重ねてください。

「卒業期をいかに過ごすか。」3年生全員に課せられた最後の課題ですね。凛とした姿勢で話を聞く3年生、素晴らしい姿でした。

「だぶ」…郷土料理給食

2月28日(月)

今日の給食の汁物は初めてのメニューかなと気になり、献立表を見てみると…「だぶ」。何だ「だぶ」って?調べてみました。

「だぶ」というのは、福岡県や佐賀県など九州地方北部の郷土料理だそうです。だし汁をたくさん入れ、”ざぶざぶ”作る様子がなまって「だぶ」と呼ばれるようになったそうです。

コロナ禍で旅行にも行けない日が続きますが、その地に行った気分になりながら、給食を食するのもいいものです。3年生の給食は、残り9回です。

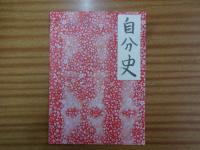

人と人をつなぐバイブルになる…自分史作成(3年)

2月25日(金)

今日は、埼玉県公立高校入試実技検査・面接です。84名が挑んでいます。84名以外の3年生は、中央中3年生恒例の自分史の作成に取り組みました。

みなさんが今、作っている「自分史」は将来、人と人をつなぐバイブルになります。それは、今の担任の先生であったり、今隣に座っている友人であったり、部活の仲間であったり…。(ちなみに、私は過日、部屋を整理していた時に小学校時代の文集が見つかり、30年くらいぶりに当時の担任の先生と連絡をとり昔話に花が咲きました。)そんな思いを巡らせながら世界に一冊しかない自分史を完成させてください。

特別な「あっわかった!」を感じる日…埼玉県公立高校学力検査

2月24日(木)

今日は埼玉県公立高校学力検査です。173名の3年生が受検しています。これまで頑張ってきた成果を発揮して合格の栄冠を勝ち取ってほしいと思います。入試でしか経験できない特別な「あっわかった!」をたくさん味わってきてください。

ということで、今日の3年生は、私立高校等進路を決めている生徒のみの登校で環境整備などの活動を行いました。2年生はまもなく、「〇〇高校の偏差値は60だから、偏差値55のAさんは、もう少し学力を上げるために家庭学習のやり方を見直してみようか。」というような会話が増えてきます。もちろん、偏差値を上げることが勉強の目的ではありません。積極的に授業に取り組み、継続した家庭学習で結果として偏差値も上がっていきます。2年生は1年後、1年生は2年後を見据えて、今できることに全力で取り組んでください。高校入試は既に始まっていますよ。

”普通の道具”…生徒集会

2月22日(火)

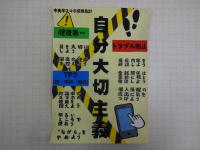

リモートでの生徒集会の様子です。コロナ禍になり、ストップしていた生徒集会が感染症対策を万全にして2年ぶりに再開しました。「中央中スマホ利用指針」の発表と美術部が作成したクラス掲示用ポスターのお披露目を中心に行いました。生徒自身がつくる「中央中スマホ利用指針」については、後日詳しく紹介します。

もはや、タブレットは令和の集会の”普通の道具”になりましたね。

やる気になるきっかけ②

2月21日(月)

1・2年生の期末テストが近づいてきました。計画通りに進んでいるでしょうか。今日はテスト勉強のやる気がでるアドバイスをします。

例えば、社会。「銀行の役割を考えよう」だとやる気が出ない人もいると思います。こんな風に学習課題を変えてみるとどうですか…「僕たちが先月、銀行に預けたお年玉。あのお年玉はその後どうなったのだろう」とすると、銀行について学びを深めてみたくなってきませんか?

ちょっとした目先の変化でやる気スイッチは入るものです。ガンバレ1・2年生!

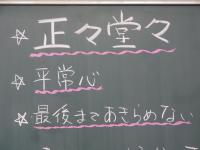

やる気になるきっかけに出会うためには…ろう下掲示物(2年)

2月18日(金)

2学年ろう下掲示物です。授業に関する掲示物、進路に関する掲示物どちらも見ていると”やる気”がわいてきます。でもこれらの掲示物は、先生方が作ったものです。

では、自分自身でやる気になるきっかけに出会うためにはどうすればいいのか。それは、様々なことに挑戦することだと思います。小さなことからでも挑戦する気持ちで動き出すと今まで見えなかったことが見えてきます。しかし、何度挑戦してもダメな時もあります。でもそこであきらめずに、改善点や工夫できることを見つけていくことでやる気になるきっかけに必ず出会えます。要は…”やる気がわかない”という人は、自分の中で色々と理由をつけて、途中であきらめてしまっている人なのかもしれませんよ。

自信を持って本番にのぞむために…答案返却(3年)

2月17日(木)

期末テスト返却が始まりました。今回のテストは、公立入試に向けた内容で作問された教科が多かったようです。埼玉県公立高校入試までちょうど1週間です。計画的に学習を進めてきた人は、自信を持ってテストにのぞみ、期待通りの点数がとれたことと思います。

今更の話ですが、3年生は特に点数の良し悪しが問題ではありません。残りの1週間で、間違えてしまった理由を明らかにし、分かるように、できるように確認をしてください。分かるようにできるようになった問題が1問でも多く増えれば本番での自信につながります。ガンバレ3年生!

予測困難な未来を生き抜くために…けやき・ゆりのき学級

2月16日(水)

けやき・ゆりのき学級前のろう下にズラリと並べられた作品の数々。けやき・ゆりのき学級のみなさんが、今年1年間に制作してきた学習の軌跡です。先日、来校された学校評議員さんも感嘆の声をあげていた作品です。

作品作りを通して、創造力・思考力・表現力・感性等々、様々な力を身につけると人生が豊かになります。予測困難な未来を生き抜いていくため、偏差値では測りきれない力も大切にしているけやき・ゆりのき学級です。

やれる準備は全てやった!で迎える入試…期末テスト(3年)

2月15日(火)

3年生は、入試の関係で1・2年生よりも一足先に期末テストです。

3年生の多くが受検する埼玉県公立高校学力検査まで、いよいよ9日となりました。残りの時間は限られていますが、「やれる準備は全てやった!」の気持ちが、本番での自信にもなり、緊張を和らげることにつながります。

担任の先生方のメッセージにも力が入ります。”彼も人なり我も人なり” 自信を持ってガンバレ3年生!

1ミリもあせることのない努力…テレビ応援(3年)

2月10日(木)

昨日、3年生は「努力する素晴らしさを学ぶ」をねらいに午前中の1時間を急遽オリンピックテレビ観戦に切り替えました。過日紹介した小野光希選手の応援です。

予選を2位で通過し、メダルがかかる今日の決勝。結果は残念でしたが、小野選手が中央中時代から4年間努力してきた素晴らしさは1ミリもあせることなく後輩たちの心に響きました。胸を張って吉川に帰ってきてください。そして、お時間があれば、ぜひ中央中に遊びに来てください。小野選手、感動をありがとうございました!

各紙関連記事を添付しました。ご覧ください。報道各社のみなさま、取材へのご理解とご協力ありがとうございました。

学びが確保されている中央中…第3回学校評議員会

2月9日(水)

感染拡大の状況ですが、今年度最後になりますので感染防止対策を徹底して実施しました。授業参観は教室の中には入らずろう下からの参観をお願いしました。どのクラスも落ち着いた雰囲気と授業態度に対してお褒めの言葉をいただきました。また、ろう下の掲示物や生徒の作品の完成度が素晴らしいとのお言葉もいただきました。先生方の様々な教育活動の工夫により学びが確保されていることに感謝します、とのうれしい言葉も…。

このような状況の中でのご来校、たくさんのお褒めの言葉の数々、ありがとうございました。今後とも中央中学校へのご支援とご協力をお願い申し上げます。

達成感を味わうためにどちらを選ぶ?…保健体育

2月8日(火)

立春を過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続きます。グランドでは体育の授業冬恒例の持久走が始まりました。つらい競技なので生徒には嫌われる種目かもしれません。ですが、終わった後に大きな達成感を味わえる種目でもあります。「苦しい、手を抜いちゃおうかな」。いや、「辛くても最後まで全力で走りきるぞ」。こんなことを自問自答しながら走る持久走。どちらの心を選ぶかは自分次第。達成感を味わうためにはもちろん…ですよね。

ちなみに、感染症対策のため、スタートを時間差で、コースも大回りと小回りの2コースで行っています。体育科の先生方のアイデアです。

自分自身のために…

2月7日(月)

北京オリンピックが始まりました。週末はテレビにかじりつきでした。メダルの色や結果もそうですが、それ以上に4年間、この日のこの瞬間のために様々なことを犠牲にしてきたことを思うと、悔いなく競技を演じきってほしいと願わずにはいられません。

さて、その北京オリンピックに中央中の卒業生が出場します。スノーボード女子ハーフパイプ代表の「小野光希」選手です。私は小野選手とは面識がないのですが、当時の担任や学年の先生方に話を聞くと、口々に芯の強い子でしたという言葉が返ってきます。

小野選手、中央中の生徒、教職員一同で応援しています。”自分自身のために”悔いのない滑りをしてください。ガンバレ小野選手!

「学ぶ力」を伸ばすために…実力テスト(1・2年)

2月4日(金)

実力テストは、中央中の定期テストとは違い、範囲が広く、高校入試問題に近い形で出題されています。なので、定期テストでは点数がとれるけれども実力テストでは点数が伸びないという生徒が意外と多いです。

2週間後に結果が返却されます。1年間・2年間それぞれの総復習を何をどうやって進めるか、また高校入試を知る機会としてしっかり振り返りをしてください。1年後・2年後に後悔をしないために。そして、何より「学ぶ力」を伸ばすために…。

季節を食す…節分給食

2月3日(木)

今日は「節分」です。もちろん、意味は知っていますよね。節分とは、読んで字のごとく、季節の分かれ目という意味です。だから、春夏秋冬それぞれの季節ごとに節分があるわけですが、特に冬から春にかけての節分が浸透しています。なぜか分かりますか?旧暦では冬から春になる立春が1年の始まりとされていたため、その前日に新しい年を迎えるための儀式としての行事を行うようになったのです。

みなさんは、豆まき派、恵方巻派、どちらでしょうか。豆まきは、災いや病気を持ってくるとされる鬼を追い払うために行うものですよね。固い大豆とイワシのにおいで鬼を追い払い、福を呼び込むというわけです。

だから、今日の献立は、「いわしのかば焼き」と「小魚大豆」だったわけです。日本の古き良き伝統や季節を感じながら食を味わう。改めて日本の伝統文化を感じる給食タイムでした。

よい環境でよい人を作る…体育館照明LED化

2月2日(水)

中央中の長年の課題であった”体育館暗い問題”。練習試合で訪れた相手校の先生方や学校夜間開放の方々からも声があがっていた問題がようやく解決しました。「よい環境でよい人をつくる」基盤が中央中にまたひとつ増えました。

生徒のみなさん、明るくなった体育館で存分に活動してください。でも今は、マスク着用が必須ですよ。

デジタルが主でアナログは従…?

2月1日(火)

中央中では昨日、オンラインの接続確認を行いました。

過日、1年生のある生徒に「タブレットを使ってみてどう?」という質問をしました。するとその生徒は、「すぐに答えが調べられるので便利です」とのこと。その言葉を聞いて、私は少しだけ違和感を感じました。というのは、私が学生時代は、分からない問題や壁にぶつかると、図書室へ行って調べてみたり、先生や親にヒントをもらったりしながら、試行錯誤して答えを導き出したものです。だから、苦労してその壁を乗り越えた時の達成感は格別で、今度はもっと難しい問題やもっと高い壁に挑戦しようと思ったものです。

確かに上述の生徒が感じている通り、タブレットを使うと答えを導く時間は圧倒的に少なくて済みます。”デジタルが主でアナログは従…?”模索が続く学校現場です。

こだま賞

1月31日(月)

3学期最初のこだま賞受賞者を紹介します。けやき・ゆりのき学級の机や椅子などを運ぶ手伝いをしてくれた1年生17名です。

残念ながら、人は全く手を差し伸べない人よりも、差し伸べた手が不十分である人に対してより強い怒りをぶつける傾向があります。良かれと思ってやった行為が思いもよらぬ方向に展開するというのは、よくある話です。そんな点を鑑みても、17名の行動は中途半端ではなく、最後までやり切った文句なしの見事な行動でした。ありがとうございました。

学ぶ楽しみのスタートは…理科(1年)

1月28日(金)

「こちらの石とこちらの石、何が違う?」こんな問いから学びがスタート。見た目は同じに見える2つの石。生徒たちは「えっ、何が違うの?」と興味津々。知的好奇心がくすぐられ、ルーペを握る手にも自然と力がこもりました。

学ぶ楽しみのスタートは、”分からないことを知りたい!”と思う心の動きですね。

行事の意義…2学年

1月27日(木)

本来であれば、今日は2学年スキー教室の出発日でした。急遽中止が決まったため、今日は弁当持参での登校です。(2学年保護者の皆様、ご理解ご協力ありがとうございました。)

思い返せば、この2年生は入学後、体育祭や中央中祭など主要な行事を経験できないまま、中学生活の半分が過ぎてしまいました。さらにここへきてのスキー教室の中止…。

私は担任時代、行事を通じてクラス作りを行ってきました。事前学習の取り組みの中で、意見が合わずに仲間とぶつかったり、わがままを言い周囲を困らせる生徒も多く見てきました。大きな行事へ向けての一人一人のそういった心の葛藤が個人として、そしてクラスという集団が成長していくためには必要なのです。そういった経験を十分にさせてあげられずに本当に申し訳ない思いです。

2年生のみなさん、先生方と一緒に知恵を出し合い、この難局を乗り越えていきましょう。ガンバレ2年生!

あの時は大変だったなという日がくるまで…

1月26日(水)

本日、全校に向けて部活動朝練習中止のお知らせをしました。職員室にいながらの放送でしたが、教室にいる生徒のみなさんのため息と「またか」の心の声が聞こえたように感じました。1・2年生はスキー教室が中止(1年生は来年度に延期)となり、3年生は公立入試を目前に控え、そうでなくても不安な日々を過ごしていることと思います。今できる感染症対策を確実に行って「あの時は大変だったな」と懐かしむ日が来ることを待ちましょう。

そのためには、みなさんの休日の過ごし方も重要になります。”あなたの今やろうとしていることは本当に今必要な事なのか”の判断をお願いします。今こそ、中央中の学校教育目標を確認してください。「人間性豊かな判断力と実践力を持つ生徒」です。

足と手…保健体育(3年)

1月25日(火)

私立入試真っ只中。3年生の保健体育は、サッカーまたはバドミントンを選択しての授業です。サッカーは風おだやかな青空のもとグランドで、足でボールをコントロールする難しさと楽しさを味わっていました。バドミントンはラケットを握る手がかじかむ体育館でラリーの練習です。それでもラケットをしっかり手で握りシャトルをコントロールする難しさと楽しさを堪能していました。グランドの足チームも体育館の手チームも、仲間と声をかけ合いながらプレーする醍醐味を味わっていました。

オンライン授業では味わえない感覚ですね。3年生は中学校でこの感覚を味わえるのも残りわずかです。一時間一時間の授業を大切にしてください。

紙の本の良さ…全国学校給食週間

1月24日(月)

本日より30日まで全国学校給食週間になります。吉川市では「本の世界と給食」をテーマに図書館司書さんとのコラボ企画を実施します。

最近の学生は、新聞ではなくスマートフォンから情報を仕入れたり、紙の本ではなくタブレットで読書をするという人が増えているそうです。過日、テレビのコメンテーターが「紙の本を読むことの価値」を説いていました。読書を通して、創造力・思考力・表現力・感性など、様々な力を身に付けると人生が豊かになります。偏差値では測りきれない力(非認知能力)を伸ばすことも大切にしていきたいですね。今週の昼休みは、図書館に足を運んでみましょう!

3年生の教室は、私立入試のため空いている机が多く見られます。

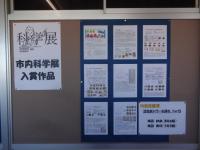

自分のペースで・自分の考えで・見通しをもって…市内科学展入賞者作品

1月21日(金)

理科室前に掲示されている市内科学展入賞者の研究作品を紹介します。埼葛推薦賞「活性炭パワーを探れPart5」、金賞「磁石のパワーPart6~電磁推進船!水流のカギは水溶液に!?」、金賞「紙の構造と強度」の3作品です。

理科の研究というのは、一朝一夕に成果がまとまるものではありません。自分のペースで・自分の考えで・見通しを持って調査し続けてきた証が詰まった研究内容になっています。

中学生時代のこの研究がきっかけで将来、この道のスペシャリストになる人がこの中にいるかも…。

皆が”なるほど”と思える「納得解」に向けて…「中央中スマホ使用指針」会議

1月20日(木)

一昨日、昨日と2日間にかけ、「中央中スマホ使用指針」を決める会議が生徒会本部役員と専門委員長出席のもと行われました。各クラスでの学級討議の内容を踏まえ、方向性を定める重要な会議でした。

各クラスから出てきた素案を検討してみると、使用指針に盛り込むべきか判断しにくいものであったり、生徒の皆が覚えやすい文章にどう整えていくか迷う場面もありました。中央中の全生徒が”なるほど”と思える「納得解」に向けての議論が深められました。完成に向けいよいよ大詰めの作業が続きます。

知識は誰にもとられることのない財産…けやき・ゆりのき学級

1月19日(水)

遅くなりましたが、けやき・ゆりのき学級1月のろう下掲示物を紹介します。テーマはもちろん、「お正月」です。生徒のみなさん、それぞれの意味を知っていますか?「えっ、そもそも名前を知らない」なんて声が聞こえてきそうですが…。

「しめ縄」は、神様が降りた神聖な場所を示すもの。「門松」は、年神様を家へ迎えるための飾り。「獅子舞」は、疫病や悪魔を追い払う芸能。ちなみに頭を嚙まれると頭がよくなるとも。「鏡餅」は、その年の豊作を祈り、新しい門出を祝うもの。「凧あげ」を行う意味は、空を見上げることは健康によいことなので、新年を迎えると健康祈願のために行われたもの。

日本の伝統文化の数々。名前と一緒にその意味も頭に入れておくといいですね。「知識は誰にもとられることのない財産」ですよ。けやき・ゆりのき学級のみなさん、2月の掲示物も楽しみにしています。

一人じゃない!…応援メッセージ(1年)

1月18日(火)

お世話になった3年生に1年生から「願事成就」の応援メッセージが贈呈されました。3年生への感謝の気持ちや応援する思いが伝わる絵馬の数々です。

掲示物はこれまでの学習の成果物です。1年生のメッセージを見るに、確実に人に対する”温かさ”や”優しさ”といった豊かな心が育まれている成果です。

3年生のみなさん、受験(検)は団体戦。一人ではありません。後輩たちの思いも背にラストスパートに臨んでください。ガンバレ3年生!

「教科書で教える」のではなく「教科書で考えさせる」授業へ

1月17日(月)

いよいよ私立高校入試が始まりました。今日は中央中からも数名がチャレンジしています。この週末には、大学入学共通テストが実施されました。各教科の問題を見てみると、解答はマークシート方式なのですが、知識や解法の暗記のみで解答できるような問題は、センター試験の時よりも全般的に少なくなった印象です。資料やデータ、グラフなどの読み取りが重視され、思考力や判断力を問われる出題が多くみられました。この傾向は、高校入試でも同じと考えられます。3年生のみなさん、準備はいいですか。

我々、教える側の教師も「教科書で教える」のではなく「教科書で考えさせる」授業への転換を意識した授業づくりを行っていかなければなりません。

”チョーク1本で勝負”の終焉…英語(1年)

1月14日(金)

過日、テストをタブレットで行う時がくるのでしょうか、という話をしましたが、今日の英語の授業では、小テストをタブレットを用いて行っていました。(教師はチョーク1本で勝負するんだよ!と先輩教師から教えてもらっていた私は目がテンです)

スマートフォンは、親指と人差し指だけを使ってのひらがな入力(フリック入力)が主ですが、タブレットは両手の指をフルに使ってのアルファベット入力が中心です。既に使い慣れている生徒が多く、文字入力が早いです。中には、ブラインドタッチの生徒もいます。

タブレットを使った小テスト。集計や間違いの多い問題等の分析が一瞬でできます。生徒のみならず教師の働き方改革にも一役買ってくれそうなタブレットです。

1年越しの意気込み…スキー教室事前学習(2年)

1月13日(木)

今日はレッスン班での移動・集合体型の練習をしました。250名近くの人が短時間にいつも以上に距離をとって集合するというのは実はとても難しい作業なのです。ましてや、当日は普段履きなれていないスキーブーツでの移動・集合です。「俺の場所どこ?」などという自覚のない言葉が発せられれば、現場でのインストラクターさんの指示は通らず、広いスキー場では命の危険があります。しばらく、練習の様子を見ていましたが、声を発する生徒はひとりもいませんでした。

無言行動に感じられる適度な緊張感から、1年越しのこの行事にかける意気込みが伝わってきました。感染症対策を万全にしてその日を迎えましょう。

今年も”学びの楽しさ”を味わう…授業開始

1月12日(水)

1年生の数学は確認テスト、2年生の国語では四字熟語の小テスト、3年生の数学も冬休み明け確認テスト、けやき・ゆりのき学級では、竜巻についてのビデオ学習が行われました。今日は、冬休み中の学習の成果を問うテストを実施する授業が多かったようです。テスト用紙の傍らにはタブレットが…。こういったテストも今後タブレットで行う時がやってくるのでしょうか?

ともあれ、3学期の授業がスタートしました。今年も”学びの楽しさ”をたくさん味わっていきましょう!

自分も被害に合うかもしれない…竜巻訓練

1月11日(火)

竜巻にしろ地震にしろ、人がパニックに陥るような大きな危機的状況では、自らの判断力と行動力に全てがかかっています。なので、今日のような災害訓練ではどのような災害であろうとも主体性を持ち、災害から「命を守る対策」を学ぶことが重要です。生徒のみなさん、今日の訓練は主体性を持ってできたでしょうか?

そこで、みなさんに災害から命を守るために必要なキーワードを示します。それは…「自分も被害に合うかもしれない」です。この「自分も被害に合うかもしれない」という気持ちや覚悟が災害対策に必要な主体性を生み出します。

ぜひ、ご家庭でもこの機会に災害対策について話題にしてみてください。

一生懸命はかっこいい…3学期始業式

1月7日(金)

1・2年生は52日間、3年生は45日間の3学期が始まりました。生徒のみなさんは、それぞれの目標をしっかり定めて今日の始業式を迎えたことと思います。その目標の実現に向けて「一生懸命」に努力を続けてください。

ある雑誌にこんな記事がありました。「…当たり前ですが、一番かっこいいのは、何事も懸命になれる人です。真剣に取り組み、真剣に行動する。そこに全力を注げる人こそが大成しますし、周りによい影響を与えてくれる存在になります。それを斜に構えて”一生懸命なんてかっこ悪いじゃん”なんて思っているとしたら、それは勘違いでかしかなく、周りからも冷ややかな目で見られていると気づかなければなりません。…」正にその通りだと思います。

この文章を見て、「一生懸命ってかっこいいんだ」と感じ、「よしやるぞ!」というポジティブな思いを巡らし、その思いを行動に移すことが自身の成長につながります。もちろん、時として我慢や苦労も必要で、途中の失敗や挫折も全然OKです。その失敗や挫折も含めて「一生懸命はかっこいい」のですからね。

今年も中央中生のたくさんの「一生懸命」を見つけホームページに毎日アップしていきます。楽しみにしていてください。まずは、3人の代表生徒のスピーチする姿、新年最初の「一生懸命はかっこいい」でした。

失ったものも多いですが…2学期終業式

12月24日(金)

コロナ禍での82日間の2学期が終業となりました。残念ながら、2学期も中央中祭や体育祭、部活動の新人戦など主要な行事が中止となってしまいました。失ったものも多いですが、新たに手に入れたものがあったこともまた事実です。生徒や先生方が知恵を出し合って中央中祭に代わる「文化芸術鑑賞会」を企画し成功させました。中央中41年の歴史の中で初めての行事です。このような状況の中で成功させた「文化芸術鑑賞会」は間違いなく今後の”中央中の宝”になるものと確信しました。

来年は当たり前の学校生活が、当たり前に行われることを願って今年をまとめたいと思います。生徒のみなさん、保護者・地域の皆様、今年も中央中へのご支援ご協力ありがとうございました。来るべき令和4年がみなさまにとってそして、中央中にとって良い年となりますことを祈念し今年のブログを締めくくります。

みなさま、よい年をお迎えください。

中央中学校教職員一同

1年間のまとめが新年の決意を生む!…学年集会

12月23日(木)

学期末恒例のまとめ集会を各学年行いました。

2学期の成長や課題を学年生徒と教師が共有し、一体感を作り上げる大切な50分です。代表生徒の振り返り、学年主任の先生の言葉、冬休みの学習面・生活面の諸注意等、話を聞く時間が多くなりましたが、各自の心と頭でしっかり受け止められたようです。

生徒のみなさん、1年間のまとめをしっかり行うことで新年の決意が生まれます。今年の振り返りをしっかり行って明日の終業式にのぞんでください。

部活動も締めくくりです。バドミントン部が今週土曜日に今年最後の大会を迎えます。

学ぶ楽しさが余韻として残る授業

12月22日(水)

通常授業最終日です。それぞれの授業で今学期のまとめが行われました。その後、2年生の国語では百人一首大会、社会では歴史上の人物ババ抜きを行って、今年最後の授業を締めくくりました。

ゲーム的要素を取り入れた授業では、とかく学習課題への意識がおろそかになりがちですが、教師のやるべき指示が明確かつタイムリーなため「またやってみたい!」という学ぶ楽しさが余韻として残る授業になりました。

学ぶ楽しさのスタートは「やってみたい!」の心の動きです…理科(2年)

12月21日(火)

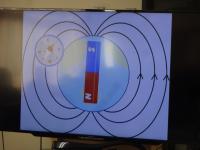

2年生理科の実験課題は、「目に見えない磁石の力を見てみよう!」でした。「えっ、どうやって見えるようにするの?」と興味津々の生徒たち。知的好奇心が揺さぶられ、4人グループでの意見交換が自然と始まりました。

学ぶ楽しさのスタートは「やってみたい!」と思える心の動きですね。

お互いを理解し合い、リスペクトし合う…学年掲示(1年)

12月20日(月)

今年の12月は、例年に比べ降雪量が増えている地域が多いようです。ここ中央中の1学年昇降口にもたくさんの雪が降りました。これは、1学年学級委員会の企画で、学年やクラスの仲間の善い行いをお互いに発見しあい、感謝の言葉を雪に書いて伝える取り組みです。

中学生にもなれば、人それぞれ見方も違うし、考え方も違います。でも、お互いを理解し合い、リスペクトし合う。雪のコメントを見ていると、そういう思いが込められているように感じます。この思いは、掲示物の中だけの話ではないはずです。クラスで学年で、また部活動でもこの思いを持ち続けてください。

他者からの評価に意味があります…こだま賞

12月17日(金)

こだま賞受賞者を紹介します。部活動の時間中にもかかわらず、おやじの会の活動を手伝ってくれた野球部と男子ソフトテニス部、2名のボランティア生徒に校長先生から授与されました。

ボランティアの意味を調べてみました。…自らの意志により公共性の高い活動へ参加する人のこと、とありました。「自らの意志で動いた行動が他者から評価され授与される」ところに大きな意味がある「こだま賞」です。

みなさん、ありがとうございました。

乗り越える力を仲間と共に!…スキー教室事前学習(2年)

12月16日(木)

ウエア合わせの様子です。これまでに、部屋割や係、ルールを自分たちで決め、いよいよスキー教室への準備も佳境に入ってきました。

これまでどんな時も2学年233名が力を合わせ、スキー教室の成功に向けて取り組んできたことと思います。意見が合わず仲間とぶつかったこともあったでしょう。わがままを言い周囲を困らせた時もあったことでしょう。このスキー教室を成功させるためにこれまで取り組んできた裏には、そういった過程が必ずあったはずです。その過程での一人一人の心の葛藤が、個人として、そしてクラスや学年が成長していくためには必要なのです。

ようやく少しだけ見え始めてきたこの先の未来において、どんな状況が待ち受けていようとも、この2学年なら「必ず乗り越えられる」と信じています。ガンバレ2年生!

「分かったら発表、分からなかったら質問」…授業研究(理科)

12月15日(水)

教育委員会様から指導者の先生をお招きして、3年生で行いました。本時の課題は、「水溶液と電極を変えて電池ができる条件を調べる」です。

実験を進めるにつれ、分かった生徒が自分の考えを仲間に伝え、質問がある生徒は納得できるまで先生に質問する姿が見られました。「分かったら発表、分からなかったら質問」学力向上のキーワードですね!

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

厳寒の中でも楽しむ…体育(3年)

12月14日(火)

今日は今シーズン一番の冷え込みに感じます。日差しの弱さがさらにその感覚を後押しします。3年生の体育の授業は、体育館で剣道、グランドでテニスとハンドボールが行われていました。体を動かす楽しさ、出来なかった技術が出来るようになる楽しさ、相手チームに勝つ楽しさ、全力を出し尽くす楽しさ、仲間とコミュニケーションをとる楽しさ、運動は様々な”楽しさ”を味わえます。

厳寒の中でも”楽しむ”!そんな生徒たちの不断の努力が、「中学校体力つくり」コンテスト(毎日カップ)優良賞につながったのだと思います。

「話す力」は見える学力も見えない学力も伸ばします…授業研究(社会科)

12月10日(金)

指導者の先生にご来校いただき、ご指導をいただきました。

前時までにアフリカのモノカルチャー経済について学習し、本時はそのモノカルチャー経済体制に賛成か反対かを考える討論形式の授業でした。個人で考える場面、グループでの話し合い、発表、切り替えの早さも素晴らしい授業でした。

「話す力」は中学生のみなさんが「学ぶ力」を伸ばすために必要な力です。話すことを恥ずかしがらずにできる人は、見える学力、見えない学力(学ぶ力)ともに伸ばしていくことができます。遠慮なく自分の意見を話すことができるクラスの雰囲気が印象的な授業でした。「学ぶ力」向上の予感です!

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

「真似るは学ぶ」…書初め

12月9日(木)

国語の授業では毎年この時期に書初めを行います。1年生は「大切な命」、2年生は「春告げ鳥」、3年生は「自然の宝庫」という課題に取り組みます。昨年から全ての学年課題が行書になりました。

静寂な空気に包まれる中、どの生徒も日本の書の文化の良さを存分に味わっていました。そういえば…書道も”真似るは学ぶ”につながる学習ですね。

よい歴史を積み上げる…第2回学校評議員会

12月8日(水)

評議員の皆様には、ご多用の中、またお足元の悪い中、ご来校いただきましてありがとうございました。授業を参観していただいた後、協議を行いました。「季節感を感じられる掲示物がよい」「プリントや大型テレビにうつされる教材が素晴らしい」「あいさつができる明るい生徒が多い」等のお褒めの言葉をいただきました。給食の試食もしていただき、吉川の給食の美味しさを味わっていただきました。評議員さんのよい評価に甘んじることなく、生徒のみなさんと先生方、保護者や地域の方々のお力添えをいただきながらさらによい中央中をつくり上げてまいります。

創立41年、地域に支えられながらよい歴史を積み上げる中央中です。

思いを込めれば愛着がわきます…けやき・ゆりのき学級

12月7日(火)

けやき・ゆりのき学級、12月の掲示物を紹介します。

今回は生徒たちに、どんな思いを込めて作りましたか?という質問をしてみました。「みんなにクリスマスを感じてほしい」「みんな幸せになりますように」「丁寧に」「季節感とエコの思い」といった答えが返ってきました。

トイレットペーパーの芯や牛乳パック、段ボールで作った掲示物ですが、思いを込めた掲示物は、材料が廃材でも愛着がわきますね。みなさん、少し早いですが…「メリークリスマス!」

学力や学ぶ力を伸ばすには…

12月6日(月)

期末テストの答案返却が一段落し、生徒のみなさんは、家庭学習で解き直しの最中だと思います。

1年間に5回実施される中央中の定期テスト。点数の良し悪しに一喜一憂するだけで終わってしまう人は、学力や学ぶ力が伸びません。大切なことは、間違えてしまったまたは解答できなかった問題についてその理由を明らかにし、分かるように、できるように繰り返し学習することです。そして、2、3日経った後、本当に分かっているか、本当にできるようになっているか、もう一度自分の力のみで解いてみることです。ここで解ければ、定着していると言えます。さらに、できたことが自信にもつながるはずです。

答案返却後の勉強は、テスト前の勉強以上に大切です。

日本人の二人にひとり…がん教育(2年)

12月3日(金)

日本人の二人にひとりが生涯に一度は診断される「がん」。これからの時代、がんとかかわりのない人はいなくなると言われています。今年度から中学校で「がん教育」が始まりました。県内の総合医療センターから緩和医療のプロフェッショナルの先生をお招きして2年生に講演を行っていただきました。

今年度から始まった「がん教育」ですので、目標を確認しておきます。①がんについて正しく理解することができるようになる、②健康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにする、です。高度な医学知識までは必要ないとしても、がんという病気の概要や種類、緩和ケアの実態や早期発見の大切さなどについて、中学生の頃から知っておくことは有意義なことですね。今日も自分事として課題に向き合った2年生です。

講師の先生、ご講演ありがとうございました。

誠実な言動の継続が信頼につながります…後期専門委員会

12月2日(木)

専門委員会の委員長が3年生から2年生にバトンタッチされて2回目の委員会活動です。これから1年間、苦労も多いと思いますが、誠実な言動の継続は、周りの人たちからの信頼につながります。信頼が築ければ、みんなが助けてくれます。

「その仕事のことは、先生に聞くより私に聞いて」と自信を持って委員長の大役を果たしてください。みなさんの活躍が中央中の飛躍につながります。

余韻を味わう…全校朝会

12月1日(水)

リモートによる全校朝会です。体育館に全校生徒が集まれる日はいつ来るのでしょうか。それとも、このリモートスタイルが令和の定番になるのでしょうか。リモートのメリット、対面のメリット、それぞれあります。中央中は、「不易と流行」を意識した教育活動をこれからも続けていきます。

それにしても、2年生の真剣に話を聞く姿勢・顔つき・目つき、とても立派です。そして何より、集会終了後の会話。校長先生のお話の余韻を味わっていました。

"納得解"を見つけるコミュニケーション力…「中央中スマホ使用指針」学級討議

11月30日(火)

学校では教科の授業以外にも様々なことを学びます。1年生と3年生の教室では「生徒がつくる中央中スマホ使用指針」の学級討議が行われました。

人が生活していく過程では、正解が一つでない、また正解が見つけにくい課題に直面することが多々あります。そんな時は、みんなであーだこーだと意見を交わしながら”納得解”を見つけるコミュニケーション力が必要になってきます。グループ毎に行われたあーだこーだ、これからも大切にしていきましょう。

素晴らしいスマホ使用指針ができる予感です!生活委員のみなさん、進行・まとめ役お疲れ様でした。

毎日カップ体力づくりコンテスト「優良賞」

11月29日(月)

小学校では体育だった教科名が、中学校では保健体育となります。小学校より保健分野について学習する時間が増え。年間105時間のうち、15時間程度学習することになります。

今日はなぜこんな話をしたかというと、中央中の体力づくりの取り組みが評価され、毎日新聞社様から「優良賞」をいただきました。(11月25日毎日新聞朝刊で発表。ちなみにこの賞は、全国4449の中学校の中から選ばれた賞です)これもひとえに、体育科の先生方をはじめ、部活動等での指導の賜物です。そして何より、生徒らの体力向上への高い意識の表れによるものです。

体力づくりは、一朝一夕に成果がでるものではありません。各自がそれぞれ体力の現状を見極め、課題を明らかにして、体育の授業や部活動等を続けてきた証です。中央中の誇りがまたひとつ増えました。

オンライン授業では味わえない体験…アーティスト派遣事業(けやき・ゆりのき学級)

11月26日(金)

県立近代美術館様から講師の先生方をお招きして行いました。今日作成するランタンの材料となる「和紙」の強度や和紙の原木に触れる体験からスタートしました。楮(こうぞ)の木から和紙ができることを知ると生徒から「和紙って木からできるの!?」の声が。知らなかったことが分かる…学びの醍醐味ですね。また、本物に触れる体験はオンライン授業では味わえない対面授業ならではですね。

講師の先生の幻想的な作品を鑑賞した後は、教室に戻って制作開始です。これからの授業は、主体的・対話的で深い学びを実践していきますが、作品の制作中には、他人との対話は必要ありません。一心不乱に作品にむかっています。その雰囲気が作品の完成度を高めています。素晴らしい作品が完成する予感です。

講師の先生方、素晴らしい作品とご指導、ありがとうございました。

50分×5コマの集中力…期末テスト

11月25日(木)

期末テストの様子です。東部地区学力検査や実力テストと違い、範囲が示されているテストです。丁寧に授業を受け、計画的に学習を進めてきた人は、自信を持ってのぞめたはずです。

テストは50分間集中する力も大切です。中央中の期末テストは4時間ですが、公立高校の入試は1日で5時間集中する力が必要になってきます。なので3年生には、入試の日程に合わせて家庭学習することもおすすめします。休日や冬休みには50分×5コマで集中して勉強してみましょう。

思考の証”消しカス”、1年生の机にも増えてきました。いいぞ1年生!

「見守る目」…PTA朝のあいさつ運動

11月24日(水)

期末テスト前諸活動停止期間となり部活動の朝練習がないため、およそ7時45分から8時15分の30分間に700名以上の生徒が登校します。いつも以上に生徒のみなさんの交通ルールやマナーを守り安全に登校する意識が求められます。そんな生徒たちの登校を見守るため、1学年の保護者の方々に朝のあいさつを行いながら安全な登校を見守っていただきました。今日は1学年生徒「あいさつ隊」と1学年の職員も一緒です。みなさん、朝の早い時間からありがとうございました。保護者の活動に支えられている中央中です。

「真似る」は「学ぶ」…けやき・ゆりのき学級

11月22日(月)

けやき・ゆりのき学級のみなさんが、ギターのアンサンブルを披露してくれました。先生の指の動きをよく見て練習しています。左手の指で弦を押さえ、右手の指で弦を弾くという2つのことを同時に行う”難しさ”へ挑戦する楽しさを味わいました。

”難しさ”を克服する第1歩は「真似る」ことです。「真似る」という言葉は「まねぶ」から生まれており、「学ぶ」と同じ語源だそうです。つまり、「真似る力」は正に「学ぶ力」なのです!

けやき・ゆりのき学級のみなさん、次の”難しさ”への挑戦も楽しみにしています。

心の栄養を糧に…ドッチボール大会(1年)

11月19日(金)

「元外野の人入ってー!」「ドンマイドンマイ!」。昼休みの校庭に1年生女子の元気な声が響きます。入学して半年、主な行事がことごとく中止や縮小になり、残念な気持ちでいっぱいの1年生。クラス・学年の団結力を高めるために学年の先生方がドッチボール大会を企画しました。昼休みに1試合ずつという限られた中ですが、それでも笑顔いっぱいの楽しい時間になりました。

大きな行事でなくても心の持ちようで盛り上がったり、心に残る時間になったりしますよね。今日の心の栄養を糧に更にクラス・学年の絆を深めていってください。女子の部が終わると男子の部、男女の優勝クラスはスペシャルチームとの対戦が待っているそうです。スペシャルチームのメンバーが気になりますね。ガンバレ1年生!

「巧みな動き」…ダンス発表会(3年)

11月18日(木)

3年生ダンス発表会の様子です。体の動き(柔らかさ・巧みさ・力強さ・持続力等)を高めるダンスですが、一番に感じたのは、「巧みな動き」です。個人の”巧みな動き”は勿論のこと、チームとしての”巧みな動き”も完成度の高いものでした。ダンスは、手軽に誰にでも出来て、集中力・持久力・リズム感・創造力・バランス、そしてチームワークが自然に身に付く楽しいスポーツですね。

1時間という限られた時間でしたが、体育館内には心地よい声援と拍手が飛び交い、笑顔いっぱいの楽しい時間になりました。今日の心の栄養を糧に受験勉強に邁進してください。

「生徒がつくる中央中スマホ使用指針」

11月17日(水)

スマホアンケートの様子です。現在、中央中では生徒会が中心となって「生徒がつくる中央中スマホ使用指針」を策定しています。先週は保護者向けにアンケートを実施し、今週は生徒がグーグルフォームでのアンケートを行います。この指針作成の大きな目的のひとつは、「生徒自らが考案に参画することで、自己指導能力を醸成すること」にあります。

今後、アンケートの結果を基に学級討議を行い、最終的には生徒会本部役員と専門委員長で決定していきます。今学期中に決定する予定です。中央中P・L・Yの「Y」、Yourselfの実践です。

学力向上は「よいクラス」作りから…hyper‐QU(1年)

11月16日(火)

1学年で実施しました。この調査は、学校生活意欲尺度(やる気のあるクラスをつくるためのアンケート)・学級満足度尺度(いごこちのよいクラスにするためのアンケート)・ソーシャルスキル尺度(日常の行動をふり返るアンケート)の3つの尺度からなる計64項目のアンケートです。

結果は、個人やクラスで競うものではなく、自身の言動の振り返りやクラスをより良くしていくための指導法の改善に活用していきます。

学力の向上は「よいクラス」作りから。中央中は、様々な取り組みを実践し、生徒の学力の向上に努めてまいります。

"誰かが見ている見ていない"は関係ありません…こだま賞

11月15日(月)

こだま賞受賞者を紹介します。トイレの故障時、あふれ出て床に広がった水を献身的な作業できれいに片づけてくれた3年生12名です。

彼女らの清掃への姿勢で素晴らしいことは、”誰かが見ている見ていない”は関係なく淡々と清掃を行っていることです。その道の達人と呼ばれている人は、自分のやるべきことを当たり前のこととして丁寧に取り組んでいます。きれいで落ち着いた環境は、目に見えない誰かの努力のおかげであることを忘れてはなりませんね。

12名のみなさん、ありがとうございました。

自己決定する…三者面談(3年)

11月12日(金)

3年生の三者面談が進んでいます。面談の中心はもちろん、中学校卒業後の進路希望先についてです。今回の面談で多くの生徒は一応の決定になります。なぜ、その志望校に決めたのか、その学校で何をしたいのか、将来の夢や希望を実現できる学校か、色々な要素を考慮しながら”自分で自分の志望校”を決めることになります。

限られた時間での面談になります。有意義な時間になるよう親子での事前の話し合いにご協力をお願いいたします。

「自分も被害に合うかもしれない」という気持ちが大切です…減災教育(2年)

11月11日(木)

吉川市危機管理課様から指導者の方をお招きして行いました。段ボールベットや簡易トイレの組み立て、発電機の始動、プライベートスペースの設置等を体験しました。

人がパニックに陥るような大きな危機的状況では、自らの判断力と行動力に全てがかかっています。なので、災害教育ではどのような災害であろうとも主体性を持ち、災害から「命を守る対策」を学ぶことが重要です。「自分も被害に合うかもしれない」という気持ち・覚悟が災害対策に必要な主体性を生みだします。ぜひ、ご家庭でもこの機会に災害対策について話題にしてみてください。

危機管理課のみなさん、ご指導ありがとうございました。

東部地区学力検査(3年)

11月10日(水)

埼玉県東部地区の中学3年生が受検しました。この検査の結果は、中央中の通知表の評価・評定には関係ありませんが、受検者の中での学力位置がいわゆる”偏差値”という値で示されます。この数値は卒業後の進路先を決めるための目安にもなります。

私立入試中心日まで、およそ2か月、埼玉県公立高校入試まで3か月と少しです。カウントダウンが始まると不安や焦りがでてくると思いますが、全国の中学3年生が同じ気持ちです。自分の学力の現状を正確に見極め、課題を明らかにして家庭学習を続けることで偏差値は上がります。偏差値が上がれば自信もつきます。学力の現状や課題を確認せず、ただ闇雲に勉強をしても効果は限定的です。今回の東部地区学力検査の問題、結果をしっかり分析し、課題を明らかにして学習に取り組んでください。ガンバレ3年生!

学ぶ教師…国語科授業研究

11月9日(火)

近隣の中学校から指導者の先生をお招きして、1学年で行いました。本時の課題は、「1200年の時を超えてつながろう!」です。

前時に本時で学習する背景を学んでいたことにより、生徒の理解もより深まったようです。なぜ、帝は不死の薬を飲まなかったのか。友達の意見を聞いて自分の気づかなかったことが分かると、多くの生徒の表情が「!」(そっか)に変わりました。「気づかなかったことが分かる」。学びの醍醐味ですね。

生徒のみなさん、今日の授業で身につけた知識を基に新たなアイデアを生み出してください。そして、それを実践してください。

指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

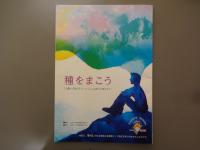

「種をまこう」…道徳(1年)

11月5日(金)

「種をまこう」という教材を使った授業です。

道徳が正式な教科となり、教師は「与える道徳観」から「支える道徳観」への大転換が求められています。生徒のみなさんは、インプットだけでなく、仲間と”あーだこーだ”と議論しながら自分の考えをアウトプットすることが求められます。今日の授業では、あちらこちらのグループから”あーだこーだ”の意見が飛び交っていました。生徒のみなさん、これからの授業は、「アウトプット」がキーワードですよ。

折り紙の効能…けやき・ゆりのき学級

11月4日(木)

けやき・ゆりのき学級、11月のろう下掲示です。今月のテーマは「もりのてんらんかい」です。枯れ木の枝やドングリ、折り紙、色画用紙などを上手に使って仕上げています。

折り紙は、創造力・集中力・指先の動き・図形の認識能力等を伸ばします。ろう下掲示は、楽しく学べて色々な力を伸ばせる最適な教材ですね。

「手を挙げる」ということ

11月2日(火)

今日も多くの授業で生徒たちの挙手の様子を目にしました。

先生の質問に対して答えが分かったら”迷わず挙手”。多くの生徒が”迷わず挙手”を実行。そして、そのことが当たり前のクラスの雰囲気が素晴らしいです。「手を挙げる」ということは、自分のためのみならず、友達のため(あなたの意見について友達が考えます)、そしてクラスの成長のためになります。学力向上はよいクラスから!

人としての成長を促す…おやじの会

11月1日(月)

昨日、今年度2回目のおやじの会環境整備活動が行われました。東門付近の歩道にはり出ていた植木の伐採を行っていただきました。また、今回はお手伝いとして、男子テニス部・野球部・ボランティアの有志生徒、先生方も参加してくれました。用務員さんの声です。「私ひとりでは1か月かかる仕事を2時間でやってもらいました。ありがたいです。」とのことでした。

今回は生徒も参加したということで、親子のつながり、子どもどうしのつながり、親と教員のつながり、様々な関係がつながり合うことで生徒が磨かれていく。おやじの会の活動は、環境整備という側面だけでなく、生徒の人間としての成長を促す一面も持っているのかなと感じた時間でした。みなさん、休日の貴重な時間での活動をありがとうございました。

学校公開日2日目…進路学習会(3年)

10月29日(金)

本日は、在校生の保護者を対象に公開しました。3年生は、進路学習会を行いました。保護者は体育館、生徒は教室でリモートで学習しました。

各ご家庭におかれましては、今日の学習会の内容について充分ご理解をいただき、進路先決定まで学校と足並みをそろえて、準備を進めていただきたいと思います。3年生のみなさん、そして保護者の皆様も含め、納得のできる進路先決定ができるよう、親子の対話を大切にしてください。最終的には、生徒自身が自己決定できるようご支援をお願いいたします。また、第2・第3希望校も進学する可能性がある学校ですので慎重な決定をお願いいたします。

学校公開日

10月28日(木)

9月に中止となった代替として、本日は小学校6年生の保護者を対象に実施しました。

様々な制約が続く中央中ですが、ひとつでも多くの中央中の良さを感じていただきたく、各学年・文化部の生徒が掲示物や展示物等の準備を行いました。本日見ていただいた中央中の様子をお子様に伝えていただき、学校選択の一助としていただければと思います。本日はご来校ありがとうございました。

尚、明日は在校生の保護者向けの公開日となります。ご来校お待ちしております。

追伸:お帰りの際の保護者からこんな感想をいただきました。「途中、急な地震で驚きましたが、生徒たちの素早い行動、放送での的確な指示、先生方の安全確認の様子を見て、子どもを任せられる学校だと思いました。」

考えさせる授業

10月27日(水)

今日も多くの授業で生徒の思考を促す(考えさせる)場面が見られました。その補助として今や当たり前のように使用されているのが、パワーポイントやタブレットです。文字だけでなく、映像を目で見て、音を耳で聞くことで思考を促し深めます。

「東京よりも緯度の高いスペインが東京よりも暖かいのはなぜか?」(今日の1年生地理の授業での発問)言葉だけでは思考しにくい問題も映像や地図を目で見ることで思考が深まります。(スペインは北海道と同じくらいの緯度だと分かると生徒から”そうなの”の声が)よい授業は学ぶ力を伸ばします。

「食欲の秋」とは

10月26日(火)

多くの食材が揃う秋に、採れたてをその時期にいただこうという先人の考えが広まり、いつしか「食欲の秋」と呼ばれるようになったと生前の祖母から教えてもらいました。私が幼いころの我が家では、秋になると(中秋の名月の頃だったような…)、里芋やサツマイモなどの芋類を神棚にお供えしていたことを思い出します。(今の中学生に聞いたら全く知らないとのことでした)

今日の給食の献立を見て、そんな昔のことを思い出しました。今日の献立は、里芋のそぼろ煮、あじの南蛮だれ、にら入りみそ汁、白米、牛乳です。献立を通して、日本の良き風習を伝えていくことも大人の務めですね。でも今は、”黙食”だから食事中には伝えられませんね。

自己決定をする…進路学習(3年)

10月25日(月)

今年も3年生にとって大切な時期がきました。進路計画書作成の様子です。今週の金曜日には、進路セミナーが行われます。公立高校受検のルール、私立高校の受験(推薦の違い等)、進路決定までの見通し等を保護者と一緒に学びます。

今年度もコロナ禍のなかでの受検(受験)で気苦労も多いと思いますが、前向きな気持ち、考え方を大切に準備を進めてください。来月には三者面談も行われます。これからしばらくの間、多くの我慢が必要になります。保護者の皆様には、その我慢を適切に支援いただきながら、最後は生徒自身が進路希望先について、「自己決定」できるようご指導・ご配慮をお願いいたします。ガンバレ3年生!

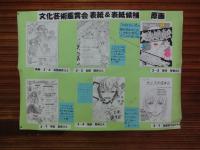

「中央中の宝」になる…文化芸術鑑賞会

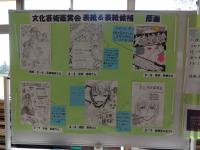

10月22日(金)

昨年度は中止となった中央中祭、今年度は「文化芸術鑑賞会」と名称を変更し、内容も文化部の発表や展示、英語弁論大会出場者による発表、科学展優秀作品の掲示等に変えて実施しました。

この行事の実現のために、実行委員の生徒や先生方は「何が出来て何が出来ないのか」「それを行うためにはどんな対策をとれば実現できるのか」。毎日のように実行委員会を重ね今日を迎えました。今後も続いていく中央中の歴史の中で”最初で最後の行事”になるかもしれません。しかし、このような状況の中で成功させた今日の文化芸術鑑賞会は、間違いなく「中央中の宝」になるものと確信しました。

実行委員のみなさん、特別活動部を中心とした先生方、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

術を磨く教師…ICT研修会

10月21日(木)

教師は、各教科の教員免許は持っていますが、タブレットを使った授業の免許は持っていません。一から勉強です。

タブレットを使っての授業のメリットは、「分かりやすい授業ができる」「板書の効率が上がる」「板書の時間を削減できることにより時間を有効活用できる」「ICT機器の使い方や情報検索に慣れる」等々あります。”術を磨き”時代に即した教育活動が展開できるよう研鑽を重ねる中央中の教職員です。

「教師を学ぶ」…教育実習生授業研究(保健体育)

10月20日(水)

3週間の実習の締めくくりとして行いました。本時のねらいは、「技のポイントを理解し、正確に演技する」「技と技のつなぎをスムーズにして連続技を行う」です。

あいさつから準備運動→本時のねらいの確認→レベル別練習→中間発表→動画の確認→改善練習→振り返りとテンポよく進んでいきました。

よい授業にはいくつもの共通点があります。そのひとつが「テンポ・リズムのよさ」です。実習生の働きかけ、生徒の主体的な動きが授業の始まりから終わりまで続き、テンポ・リズムの心地よさが余韻として残る授業でした。

気遣いの「やり抜く力」…市内駅伝大会

10月19日(火)

天気が心配されましたが無事行われました。結果は、男子Aチームが2位・Bチームが7位、女子Aチームが2位・Bチームが6位でした。また、3名が区間賞を獲得しました。

出場した選手の頑張りはもとより、特筆すべきは、残念ながら今回は控えにまわったサポート選手たちの行動です。走っている選手のウインドブレーカーやジャージを抱えながら、大きな声で声援し、的確な指示を出しながら、走り終わった選手を見つけるとすぐに駆け寄ってサポートにまわる。選手だけでなく、チーム一丸で戦うという駅伝の醍醐味を見せてもらいました。正に、気遣いの「やり抜く力」を具現する象徴的なシーンでした。

出場した選手・サポート選手のみなさん、お疲れ様でした。体育科の先生方、ご指導ありがとうございました。大会関係者のみなさん、やっていただきありがとうございました。

「やり抜く力」…駅伝試走

10月18日(月)

明日の市内駅伝大会に向けて、代表選手がコースの試走を行いました。

持久走は、自分の気持ち次第で頑張ることも手を抜くこともできます。辛いですが、自分の限界まで力を出し切ろうとする気持ちが「やり抜く力」を育てます。ある校長先生から聞いた話ですが、様々な分野で成功している人の共通点は、生まれ持った才能ではなく、様々な経験を積んで育んだ「やり抜く力」が強いことだそうです。先に走り終えた選手が、仲間を応援する姿は「やり抜く力」が育っている証です。明日の本番での健闘を祈ります。ガンバレ中央中!

今回の試走では、自転車置き場やトイレ、荷物置き場を吉川中さんからお借りしました。ありがとうございました。

生徒会本部役員任命式

10月15日(金)

本来であれば、全校生徒が体育館に一堂に会し、旧本部役員へのねぎらいと新本部役員への期待の気持ちを皆で分かち合いたいところですが、まだまだ実現できません。今日は、新旧本部役員だけが多目的室に集まり、リモートで行いました。

任命を受けた本部役員は、決意を新たにするとともに、その姿を見た他の生徒も今後の中央中の動向に関心を深めるものです。皆で新生徒会本部役員に協力していきましょう。旧本部役員のみなさん、お疲れ様でした。

興味を持つことが学びの出発点です…けやき・ゆりのき学級

10月14日(木)

香ばしい匂いに誘われて理科室に入ってみると…けやき・ゆりのき学級のみなさんが、砂糖を加熱する実験の最中でした。砂糖を加熱するとどうなるのか。予想をたてて、いざ実験です。ワクワクしながら実験を楽しんでいました。興味を持つことが学びの出発点、塩を加熱するとどうなるのか?醤油は?発展的に考えることも学びの面白さですね。

なぜ今、思考力・判断力なのか…中間テスト

10月13日(水)

新学習指導要領になって2回目のテストになりました。先生方の作問の様子を見ていると、前回よりはスムーズにまた、知識・技能、思考力・判断力を問う問題がバランスよく出題されています。

私が中学生の頃のテストは、8割が知識を問う問題だったように記憶しています。ひたすら”書いて覚える”というのが家庭学習の定番スタイルでした。では、今なぜ思考力・判断力なのか…授業や自分で調べて身につけた知識や技能をもとに新たなアイデアを生み出し、それを実現できる人材がこれからの社会には求められてくるからです。逆に言えば、知識だけではこれからの社会では通用しないということになるのでしょう。

先生からの「なぜ?」「どうして?」にこれからもしっかり向き合ってください。その繰り返しでこれからの社会に必要とされる力が身につきます。思考の証”消しカス”今日も健在です!

「健気に…」

10月12日(火)

生徒昇降口のプランターの冬のお花への衣替えが完了しました。今回もけやき・ゆりのき学級のみなさんが中心となって行ってくれました。

秋から冬は花が少なく寂しい時期ですが、逆に寒い時期から咲き始める花もあります。時に雪が舞い、氷点下の寒さのなかでも咲く姿は、しばしば、「健気(けなげ)さ」(年少であったり力が弱かったりする者が困難な物事に対し懸命に立ち向かう様子)の比喩として用いられます。中央中の生徒のみなさんもこの冬の花のように”健気に”日々の学習や部活動に向かってください。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、健気な活動をありがとうございました。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236