学校ブログ

けやき・ゆりのき学級ろう下掲示

10月11日(月)

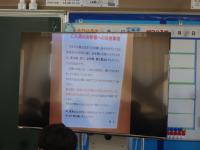

けやき・ゆりのき学級、10月のろう下掲示を紹介します。

10月といえば、ハロウィンですね。ハロウィンの由来を簡単に紹介します。まず、日にちは10月31日。これは毎年同じです。この日は、キリスト教の祝日である「万聖節」の前夜にあたります。秋の収穫を祝い、この日は1年の終わりとも考えられていました。悪霊を追い払うという意味でもこの日を祝い、お祭りで追い払うということだそうです。まとめると、秋の収穫のお祝いと悪霊を追い払うお祭りということになりそうです。そろそろ、”焼き芋”が恋しい季節になってきましたね。

学ぶ教師…授業研究(保健体育科)

10月8日(金)

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして、けやき・ゆりのき学級で行いました。本時のねらいは、「発表会に向けて技の構成を考えよう」です。慣れの運動から主運動のマット運動へのつながりのある授業展開でした。

仲間の練習を手助けすることや互いの演技を認め合っている姿からは、けやき・ゆりのき学級の団結力や絆を感じます。オンライン授業だけでは身につかない大切な力が確実についてきているけやき・ゆりのき学級の生徒たちです。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

厳粛な雰囲気のなかで…生徒会本部役員選挙

10月7日(木)

投票日当日です。まず、立会演説会の様子です。本来であれば体育館に全生徒が集まり、壇上から政策や思いを伝えるところですが、今は700名をこえる生徒が一堂に会することはできません。しかし、「放送で声と思いは伝わるけれど投票前の最後の演説なので是非顔を見ながら話を聞きたい」という生徒の声を受けて、リモートでの立会演説会が実現しました。どの候補者も”中央中をさらによくしたい”という思いに溢れた演説でした。

そして投票。「自分たちの代表を自分たちで決める」という思いが各教室の厳粛な雰囲気をつくりだしています。選挙管理委員のみなさん、開票作業もよろしくお願いします。

生徒会本部役員選挙に向けた活動

10月6日(水)

生徒会本部役員選挙に向けた活動が佳境を迎えています。今日は正門前で立候補者による朝のあいさつ運動が行われました。給食時には政見放送、放課後は、立会演説会のリハーサルが行われました。投票箱(吉川市選挙管理委員会様からお借りした本物)も届き、明日の投票に向けた準備が着々と進んでいます。

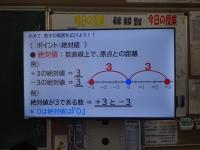

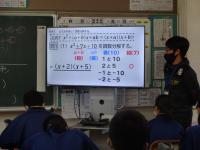

学ぶ教師…授業研究(数学・保健体育)

10月5日(火)

教育委員会と近隣の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。

2年生の数学について、「図形の辺上を動く点によってできる図形の面積の変化を1次関数の式やグラフで表す」をねらいに授業が展開されました。あーだこーだと班ごとに協力している姿は、2年間の成長を感じます。指導者の先生からも生徒の落ち着きについてお褒めの言葉をいただきました。最上級生になる準備が着々と進んでいると感じました。

1年生の保健体育について、卓球の授業です。本時のねらいは、「相手コートにスマッシュを強く打てるようになろう」です。先生の話を真剣に聞く態度、顔つき・目つき、チームでのタブレットを見ながらの話し合い等々、生徒のできるようになりたい、先生のできるようにさせたいがあふれる授業でした。

指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

やらされる”勉強”から主体的な”学び”へ…総合学習発表会(1年)

10月4日(月)

吉川市都市整備部から3名の方々を講師としてお迎えして行いました。また、吉川市教育委員会から教育長様、副部長様、副主幹の先生方も参加していただきました。講師の先生方のお迎えから進行、発表まで全て生徒が主体となっての発表会でした。

「吉川市の発展について」をテーマにこれまでタブレットなどを使い、主体的に調べ学習を行い、各自で新聞にまとめました。”自分の住んでいる町のこと”という身近なテーマを扱うことで「よし、やってみよう!」の思いが「やらされる」から「主体的」な学びにつながっています。

講師の先生方、教育長様、副部長様、副主幹様、お忙しい中のご来校、そしてご指導、ありがとうございました。

「自分たちの代表を自分たちで決める」…生徒会本部役員選挙

10月1日(金)

10月7日(木)の投票に向けて、立候補者が出そろいました。今後、朝の演説活動や昼の放送演説、立会演説会等が予定されています。

学校生活の充実と向上を図るリーダーを決める大切な選挙になります。”自分たちの代表を自分たちで決める”意識を強くもって選挙にのぞんでください。

学ぶ教師…授業研究(道徳・音楽)

9月30日(木)

近隣の中学校と教育委員会から指導者の先生をお招きして授業研究を行いました。

1年生の道徳について、指導者の先生からは「タブレットをよく使いこなせている」とのお褒めの言葉をいただきました。雰囲気が意欲的なクラスは、分かる・できる生徒が自然と増えていきます。よいクラスでよい授業、よい手本となる授業でした。

2年生の音楽では、ベートーヴェンの「交響曲第5番 ハ短調 第1楽章」の鑑賞を通して、曲想と音楽の構造との関わりについて考える授業でした。大きな声で合唱したり、リコーダー等もできない状況ですが、各自が思いを巡らせ、先生とのやりとりの中で、様々な曲想を考えることができました。

指導者の先生方、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

生徒会長による”呼びかけメッセージ”…全校朝会

9月29日(水)

リモートによる全校朝会の様子です。校長先生からは、1学期よりも成長した姿がある。こだま賞についてなどの話がありました。その後、まもなく任期満了を迎える3年生の生徒会長から全校に向けての話がありました。「中央中P・L・Yについて」、初のリモート生徒総会について、朝の静寂タイムについてなどの話がありました。

生徒会長の「このコロナ禍で何かできることはないかと常に考えてきた」という言葉に表されるように説得力ある”呼びかけメッセージ”が聞いている生徒たちの心を動かしたように感じました。

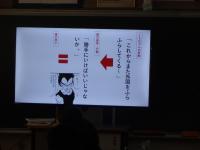

主体的な学びのある授業…道徳(2年)

9月28日(火)

2年生道徳の授業の様子です。「これからの社会を持続可能でより良いものにするために」私は何に取り組むか、を考えました。タブレットを用いることで自分の考えを伝え、周りの仲間の考えを確認することができます。

生徒の回答を見てみると、「分かりません」や隣の人を真似した回答がありません。多様な価値観の中、それらの価値に真摯に向き合い、道徳としての問題を主体的に考え続けている証ですね。どの生徒も自分自身の問題として捉え、向き合っている姿が印象的な授業でした。

”学びのゴール”がはっきりしていると…学級活動

9月27日(月)

学級活動の様子を紹介するのは初めてかもしれません。月曜日の5校時は全校共通の学級活動(学活)の時間です。1学年は「進路学習」、2学年は「職業調べ」、3学年は「中間テストに向けての計画表づくり」を行いました。

グループで意見を出し合ったり、タブレットを使って調べてみたり…。担任の先生からの”学びのゴール”がはっきりしているため、”よし、やってみよう!”の思いがあふれ、主体的な学びにつながっています。表現力豊かな掲示物が完成しました。

貴重な対面授業…保健体育

9月24日(金)

「ドンマイドンマイ、次は当たるよ!」「ナイススマッシュ!」生徒の元気な声がマスク越しに響きます。保健体育、ティーボールと卓球の授業の様子です。この種目の授業が始まった頃は、”バットに当たらず””ラリーも続かず”という状況でしたが、技能がレベルアップしてきました。

出来なかったこと・分からなかったことが、出来るようになる・分かるようになる達成感は、自信になると同時にもっとやりたい・もっと上手くなりたいという次のステップへの意欲につながります。仲間と協力する楽しさ、仲間を励ます優しさ、仲間から励まされる嬉しさ、オンライン授業では味わえない貴重な対面授業です。

言わば「会費」です…租税教室(3年)

9月22日(水)

私たちは、警察、消防、社会保障、そしてもちろん学校教育など、様々な公共施設・公共設備、公共サービスの恩恵を受けて暮らしています。税金は、それらにかかる費用を賄うものであり、社会を支えるために皆でその能力に応じて負担しあう、言わば「会費」ともいえるものです。今日は次代を担う中学生に、税の意義や役割を正しく理解してもらうために、越谷税務署から3名の講師の方にご来校いただき、学びを深めました。クイズや動画など、生徒を退屈させない工夫がたくさんありました。中でも「1億円の重さ」のコーナーは特に生徒の印象に残ったようです。

越谷税務署のみなさん、楽しくためになるお話をありがとうございました。

よい授業が学ぶ力を伸ばします

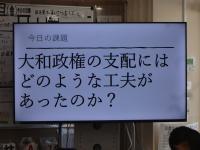

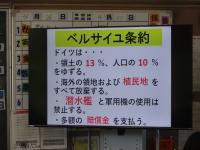

9月21日(火)

シルバーウイーク中の平日ですが、中央中では通常の6時間授業が行われています。今日も多くの授業でよりよい思考を促すための工夫が見られました。パワーポイントやタブレットを使った授業が多くみられました。板書とプリントだけという授業は少なくなりつつあります。黒板やプリントの文字だけでなく、映像を目で見て、音を耳で聞くことによってより良い思考が生まれ、深まります。

理科の実験では、課題を提示し、推測させ、ゴールを明確にすることで思考が深まります。よい授業は学ぶ力を伸ばす土台です。

「焦らず、計画通りに」が肝です…東部地区学力検査(3年)

9月17日(金)

埼玉県東部地区100校近くの中学3年生が受検しました。中央中の中間テストや期末テストとの違いは、出題範囲が広いことです。夏休みの復習の成果が試されるところです。中央中の成績には反映されない検査ですが、いわゆる”偏差値”がでます。卒業後の進路を決める目安となる重要な検査です。

今年の夏休みも感染症対策のため、高校の説明会が中止となったり、オンラインに変更されたりと不安や焦りを感じている人もいるかと思います。あなただけではありません。全国の中学3年生はみんな同じ気持ちです。自分を信じて、焦らず、計画通りに学習を進めてください。結果として”偏差値”も「自信」も上がっていきます。

思考の証”消しカス”、今日も多くの生徒の机上に見られました。

こだま賞

9月16日(木)

2学期最初のこだま賞受賞者を紹介します。女子バスケットボール部の7名です。彼女らは、中央中の外周付近で具合が悪くうずくまっていた小学生に優しく声をかけ、保健室に連れてきてくれました。おかげで大事には至らず、無事保護者に引き渡すことができました。

道徳に関するある調査で、「道に倒れている人がいたら助けなければいけないと思う」中学生の割合はほぼ100%ですが、「実際に声をかけて助ける行動がとれる」中学生は50%を切るそうです。

見事なチームワークで勇気ある行動をとってくれた女子バスケットボール部7名のみなさん、ありがとうございました!

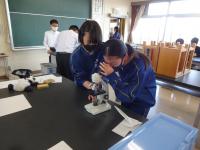

学ぶ教師…授業研究(理科)

9月15日(水)

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして、1年生のクラスで行いました。「水は油に沈むが、エタノールは油に浮くのはなぜだろう」を学習課題として、密度に着目しながら実験・考察・発表を行いました。

各班で協力し合って実験を進めている様子を見ていると中学生としての自覚が出てきたなと感じました。指導者の先生からもタブレットの活用が上手に出来ているとのお褒めの言葉をいただきました。半年後、先輩になる心の準備が進んでいるようです。指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

できることに価値を見いだす…部活動再開

9月14日(火)

部活動が再開されました。平日2回のみの活動ですが、授業同様に”できる喜び”を感じます。

新人戦が中止となり、悔しい気持ちを多くの人が感じていることと思います。何を目標に活動をしたらいいのか、複雑な思いもあると思いますが、今は、「できることに価値を見いだし」活動を充実させてください。

「花が咲かない苦しい時は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く!」ガンバレ中央中生!

「大きな普通」…土曜授業

9月11日(土)

本来、学校公開日の予定でした。中央中は、来週から通常授業(6時間授業)に戻ります。部活動も制限がありますが、再開されます。

埼玉県内では分散登校やオンライン授業で対応している学校が多くある中、普通に登校して、普通に授業ができることに今は大きな喜びを感じます。それでも黙食等、様々な制限は続きます。この「大きな普通」をこれからも続けていけるよう、感染対策を徹底していきましょう。水槽の熱帯魚も中央中の様子を見守ってくれています(笑)

本物に触れる意義とは…けやき・ゆりのき学級「出前授業」

9月10日(金)

歴史と民俗の博物館様から講師の先生を2名お招きし、けやき・ゆりのき学級で出前授業を行いました。前半は本物の土器の観察、後半は勾玉づくりを行いました。

本物に触れる意義は、非認知能力の向上にあると言われています。非認知能力とは、計算ができる・漢字が書けるといった点数で表せる能力ではなく、「目標に向かって頑張る力」「他人とうまく関わる力「感情をコントロールする力」など数値では表せない能力のことをいいます。

けやき・ゆりのき学級の生徒たちの発言や反応を見ていると、正にこの非認知能力が向上した授業になったと感じました。みなさんも感染状況が落ち着いたら、博物館などに出掛けて本物に触れてみましょう。講師の先生、ご指導ありがとうございました。

”仕事受け隊”…けやき・ゆりのき学級

9月9日(木)

昨日に続き、今日もけやき・ゆりのき学級の話題です。けやき・ゆりのき学級の生徒たちは週に1時間、”仕事受け隊”と称し、古新聞やダンボールのまとめ、シュレッダーごみの片づけ等の仕事を行ってくれています。今日は、資源ごみを倉庫から出す作業を行ってくれました。

”仕事受け隊”は「作業学習」のひとつです。学習なので最後に振り返りを行いました。すると、ある生徒が「段ボールを結んでいる紐が緩んで大変だった」と振り返ってくれました。この生徒はきっと「次の人の仕事がやりやすいように自分は行動する」ということを学んだのだと思います。けやき・ゆりのき学級のみなさん、ありがとうございました!

「学びの成果物」…けやき・ゆりのき学級ろう下掲示

9月8日(水)

けやき・ゆりのき学級9月のろう下掲示物です。今月のテーマは…「さんま・くり・ぶどう・とんぼ・お月見」と元気よく2年生が答えてくれました。さらに、「今月も3Rを意識して、トイレットペーパーの芯や新聞の折込チラシを再利用した掲示です」と説明してくれました。

けやき・ゆりのき学級の掲示物を見て感じることがあります。掲示物というのは、ただの飾りではなく、「学びの成果物」なのだと思います。事実、上述の2年生は、3Rのことをしっかりインプットしていて、私に「リユース・リデュース・リサイクル」とアウトプットしてくれました。中央中の掲示物は、これからも生徒と教師が学びの中で作り上げていくことを意識していきます。

授業力向上は最大の責務…教育支援担当学校訪問

9月7日(火)

毎年行う研修ですが、今年度は規模を縮小して午前中のみで行いました。中央中の教師全員が授業を公開し、教育委員会の先生方にご指導いただきました。午後は、午前中の公開授業・研究授業を受けて教科ごとに研修を行いました。

教育のプロである我々教師にとって授業力の向上は、最大の責務です。本日ご指導いただいたことは、明日から早速実践してまいります。3名の指導者の先生方、ご指導ありがとうございました。

賢く”食べる力”を伸ばす…給食開始

9月6日(月)

様々な感染症対策を施しての給食開始です。今の学校生活の中では、マスクを外すこの時間が一番気を遣うところです。食事前の手洗い・うがい、手指消毒を徹底しての配膳、そして今学期も黙食の徹底です。

様々な制約がある給食ですが、育ち盛りの中学生です。”学ぶ力”同様、”食べる力”も賢く伸ばしていきましょう。

英語弁論大会

9月3日(金)

感染対策を徹底して行われました。本校からは3年生1名、2年生3名、1年生1名が出場しました。夏休みも準備を重ね今日の本番を迎えました。当然、緊張感はあったと思いますが、表現力豊かに練習の成果を堂々と発表してくれました。お疲れさまでした。NLTの先生、英語科の先生方、長期にわたるご指導ありがとうございました。

万が一に備えて…

9月2日(木)

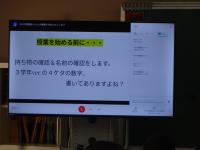

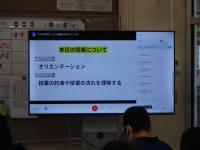

タブレットを使用して学ぶメリットは、視覚に訴える授業ができる、板書の効率が上がる、板書の時間を減らし時間を有効活用できる、ドリルパーク等自分に合ったレベルでの学習ができる、などがあります。

そこで、中央中では今後万が一、学年閉鎖や学校閉鎖が起きた時のために、全校で「グーグルクラスルーム」と「まなびポケット」の活用方法を確認しました。が……、新たな課題が見つかりました。

できる喜びをたくさん味わう…国語(3年)

9月1日(水)

3年生国語、スピーチのテストの様子です。ユーモアのある場面では、聞く側に笑顔がこぼれるなどクラスの良い雰囲気を感じました。

スピーチの醍醐味は、聞き手をイメージして飽きさせない、分かりやすい原稿を作成することです。さらに、その自分の考えが相手に伝わった瞬間も大きな喜びですね。中学生には、多少の困難にもチャレンジし、できる喜びをたくさん味わってほしいと思います。

自分の頭と心との会話…授業開始

8月31日(火)

午前中の3時間だけですが、授業が始まりました。2年生、美術の授業の様子です。

これからの授業は、主体的・対話的で深い学びを実践していきますが、美術の作品制作中は、他人との対話は必要ありません。常に自分の頭や心との対話を続けます。美術室内は、話し声が一切なく、その雰囲気が作品の完成度を高めています。素晴らしい作品が仕上がる予感です。

出来るための知恵を出し合う…学年集会

8月30日(月)

学年集会の様子です。今学期も体育館での集会は、学年単位までとなりました。早く全校での集会ができることを祈るばかりです。

2学期も行事や部活動等、先行き不透明なスタートですが…出来ない理由を考えるより、出来るためにはどうしたらいいのかを知恵を出し合っていきましょう。2学期もよろしくお願いします。

逆風の時にこそ力を発揮できる人に…2学期始業式

8月27日(金)

今回も3名の代表生徒のスピーチは立派でした。1年生の代表生徒からは、「部活と勉強の両立」という話がありました。2年生の代表生徒の話の中にでてきた「学校に通えることに感謝」という言葉が心に残りました。最後に3年生、原稿を見ることなく「問題を解けた時の喜び、できた・わかった時の達成感」という受験生らしい話が印象的でした。その後、校長先生のお話、表彰、選挙管理委員会からのお知らせと続き、今回はネットモラルについてとオンライン授業に関する説明を行いました。

2学期も”見えない敵コロナ”と戦いながらのスタートです。「順風でしか力を出せない人ではなく、逆風の時にこそ力を発揮できる人」になってください!

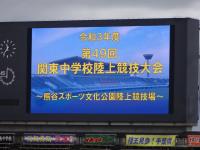

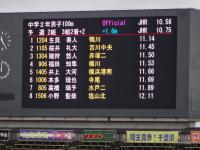

学校総合体育大会県大会・関東大会結果報告

8月10日(火)

中央中が出場する県大会・関東大会が全て終了しましたので報告いたします。

野球部:ベスト16、サッカー部:1回戦惜敗、剣道部男子:団体8位、剣道部女子:2回戦惜敗・個人1名ベスト32、女子ソフトテニス部:団体1回戦惜敗・個人1回戦惜敗、男子ソフトテニス部:個人2回戦惜敗、バドミントン部:女子団体1回戦惜敗、ハンドボール部:男子第3位、女子1回戦惜敗、柔道部:女子団体ベスト16、個人1名ベスト8、陸上部:男子共通4×100mリレー予選惜敗・1年100m予選惜敗・2年100m第2位(関東大会進出)・3年100m第7位 11秒23 水上信之介さん・共通200m2名予選惜敗・1年1500m予選惜敗、女子2年100m予選惜敗・1年100m予選惜敗 ※3年100mの成績に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。

尚、陸上部2年生桜井礼大さんが関東中学校陸上競技大会2年100m、予選を突破し決勝に進出。第5位という立派な成績をおさめました。おめでとうございます!

県大会、関東大会と生徒たちの活躍を現地で見させていただきました。感じたことは「中央中そして地区の代表としての誇りと最後まであきらめない姿」です。ひたむきに全力で臨むプレーにこそ感動があることを教えられました。みなさん、お疲れ様でした!

1学期終業式

7月20日(火)

代表生徒のみが多目的室に集合し、リモートで行いました。式後は学総大会を中心とした表彰が行われ、1学期の生徒の頑張りが披露されました。

さて、1学期70日間の登校日が”無事に”終わりました。年度当初懸念された感染症も様々な対策が功を奏し、学級閉鎖等をまねくことなく今日を迎えることができました。これもひとえに毎朝の検温等にご協力いただいた保護者の皆様のおかげと感謝申し上げます。しかしながら、1都3県の感染者数は右肩上がりの状況です。夏休み中も感染症対策を怠ることなく過ごしてもらい、8月27日の始業式に全員がそろって参加できることを願ってやみません。それでは、有意義な夏休みを過ごしてください。

中央中教職員一同

”呼びかけメッセージ”が心を動かしました…学年集会

7月19日(月)

1学期まとめ集会を行いました。各学年、代表生徒の言葉は、成果と課題を的確に分析し、発表できていたので重みと説得力を感じました。課題については「2学期以降、一人一人が意識を高めてひとつひとつ解決していきましょう」という”呼びかけメッセージ”が聞いている生徒たちの心を動かしたように感じました。

みんなが過ごしやすいクラス、学年、学校を生徒と先生がひとつになって作り上げていきましょう!

時代に即した教育活動を目指して…ICT支援員さん

7月16日(金)

1学期最後の授業の様子です。タブレットを使った授業は、中央中ではもはや日常です。生徒も以前のような高揚感はなく、落ち着いて画面と向き合っています。(教え合いや発表でのアウトプット型の授業も並行して行われています)

本日、そのタブレットをさらに有効に授業等で使うためのアドバイザー、ICT支援員さんに授業の様子を見ていただきました。教職員は、各教科の教員免許は持っていますが、タブレットを使った授業の免許は持っていません。一から勉強です。(早速、支援員さんに質問をしている先生もいます)

時代に即した(不易と流行を意識した)教育活動が展開できるよう研鑽を積む中央中の教職員です。

「あの時はな…」と思える日がきっときます…給食最終日

7月15日(木)

1学期最後のメニューは、夏野菜カレー(麦ごはん)、焼きフランク、冷凍みかん、牛乳でした。1年生のある生徒に「小学校のカレーと比べて辛くない?」とたずねると、「辛くありません」とのこと。栄養教諭に聞いてみると、多少スパイスの量が多くなっているので辛いと思うのですが…とのこと。味覚も大人になってきているということでしょうか。

”黙食”での給食に限らず、何かと我慢を続けてきた中央中生。「あの時はな…」と思える日がきっときます。信じて、今できる感染症対策をしっかり行っていきましょう。

評価の3観点について③

7月14日(水)

評価の3観点、最後は…「主体的に学習に取り組む態度」です。知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意志的な側面を評価します。

まとめると…「知識・技能」は、何を知っているか何ができるか。「思考・判断・表現」は、知っていることできることをどう使うか。「主体的に学習に取り組む態度」は、どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか。ということになります。

この「学力の3要素」をバランスよく身に付けていくことで、AI(人口知能)の時代やグローバル社会等予測困難な時代をたくましく生き抜いていくことができるようになります。

他者に推薦されての受賞に意味があります…こだま賞(1年)

7月13日(火)

今年度最初の「こだま賞」(善行賞)を紹介します。1年生のあいさつ隊50名が受賞しました。

今回は1年生の受賞ということで、この賞の意味について改めて記します。こだま賞は、部活動や読書感想文等、自分の力で受け取る賞状ではなく、他者(今回は1学年主任の先生)に推薦されての受賞に大きな意味があります。

他の生徒に範を示す行動は、学校や学年の雰囲気を良くしてくれます。2学期以降も多くの生徒が推薦されることを期待しています。1年生あいさつ隊のみなさん、中央中のためにありがとうございました!

評価の3観点について②

7月12日(月)

引き続き…今日は、「思考・判断・表現」について説明をします。

各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現力等を身につけているかどうかを評価します。

「思考力」とは、文字通り物事について考える力です。「あなたはどう思うの?」という投げかけを繰り返すことで身につく力です。「判断力」は、情報があふれている現代社会において、どの情報が正しいのか的確に判断する際に活用できます。この力を身につけることで様々なトラブルを未然に防ぐことができます。「表現力」があれば、自分の希望に賛同してくれる人や協力してくれる人を得ることができます。将来、仕事をする時はもちろんのこと、何かの交渉をする時にも役に立つ力です。

アウトプットを大切にしている成果です…ラジオ番組「金のなまず」事前収録

7月9日(金)

2年生の代表生徒3名が参加しました。自己紹介後、中央中の紹介、生徒会本部の活動、1学年の活動について、スポーツ大会について等のやりとりを行い、収録しました。オンエアは8月20日(金)の予定です。

さて、3人の様子を見ていて感じたことがあります。それは、言葉が明瞭で分かりやすい、ということです。きっと日常生活から「アウトプット」の意識を大切にしているのだろうなと感じました。勉強も一緒です。話を聞いたり、調べたり、自分なりに様々なことをインプットしたとしても、アウトプットをしなければ身についたかどうか分かりません。そこで大切なことが、発表やテストの記述問題など、たくさんのアウトプットを大切にする学びです。失敗を恐れない積極的な人やテストなどで「記憶の呼び起こし」を大切にする人は、目に見えない学ぶ力や目に見える学力がぐんぐん伸びていきます。

3人の代表生徒のみなさん、お疲れ様でした。

評価の3観点について①

7月8日(木)

今週に入り、中央中の職員室での先生方の会話は、評価に関することが多くなってきました。というのも、今年度から5段階評定の基となる観点別評価が5観点から3観点に変わったからです。先生方は、学習部を中心に何度も教科内外での打合せを重ねてきました。

ここで新たな3観点の評価の基本構造について記します。生徒には授業の中で各教科担任から話がされていますが、保護者の方も通知表を受け取る前にぜひご承知おきください。

今日は「知識・技能」についてです。…各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価します。次回は、「思考・判断・表現」について説明します。

ICTが進む今だからこそ大切にしたいこと

7月7日(水)

今日は七夕です。笹に短冊を吊るして願い事をするようになったのは、江戸時代からだそうです。手習いごとをする人や寺子屋で学ぶ子どもが増え、上達を星に願うようになりました。だから、短冊には「〇〇が欲しい」といった物質的な願い事ではなく、上達や夢を綴ったほうがよいとされています。(諸説あり)

願いや夢は、人が努力を続けていくための源であり、こんな自分になりたい、こんな自分ではダメだと考えることは、中学生の特権だと思います。(人生の折り返しを過ぎた私からするとうらやましかぎりです笑)

ICTが進む今だからこそ、こうした日本の伝統文化や季節感を大切にしていきたいものですね。雨やんで天の川見えるかな…。

夏がきた!…けやき・ゆりのき学級

7月6日(火)

梅雨真っ只中ですが、けやき・ゆりのき学級には一足早く夏がやってきました。7月のろう下掲示を紹介します。1年生と2年生の男子生徒が説明してくれました。「今月のテーマは夏です。」「難しかったところは、うちわのパステルシャインアートと朝顔の花びらです。」「工夫したところは、風鈴のかねの部分をプリンのカップで作ったことです。」と元気に答えてくれました。

蒸し暑い日が続き、不快指数がうなぎのぼりです。そんな時は、けやき・ゆりのき学級の前にきて夏を感じて爽やかな気分になってみてはいかがですか。そういえば、今年はまだセミの鳴き声を聞いていませんね。2学期の掲示物も楽しみにしています。

「加害者はもちろん被害者になってもいけません」…非行防止教室

7月5日(月)

埼玉県警察の非行防止指導班「あおぞら」様から2名の方を講師としてお招きし、リモートで行いました。加害者になることはもちろんのこと、被害者にもなってはいけないとの言葉が心に残りました。中学生がトラブルになる事例として、画像になっているものや話し言葉をそのまま書いてしまうこと、安易な同意などの些細なことが加害者にも被害者にもなってしまう怖さを教えていただきました。

ちょっとした知識と立ち止まって考える勇気、相手のことを考えて思いとどまる心、便利なSNSだからこそ正しく使うことを心掛けていきましょう!

なまずの日

7月2日(金)

今日は、吉川市民なら誰でも知っている「なまずの日」です。

2017年2月、なまずにゆかりのある自治体・団体などが参加して初の「全国なまずサミット」が吉川市で開催されました。「なまず料理コンテスト」などが行われ、なまずの魅力を全国に発信しました。その後、広島県で第2回なまずサミットが開催され、「702」(=な~ま~ず~)ということで、7月2日が「なまずの日」として登録されました。

そして、今日の給食では、ベトナム産のなまずを使った「なまずガパオライス」が提供されました。なまず肉は、疲労回復に効果があるそうです。学総大会で疲れた体には、最適なメニューでしたね。完食者続出です。給食委員さんからのお願いを頭に入れて、旬の美味しさを味わいましょう!

”食べる力”も伸ばす…けやき・ゆりのき学級

7月1日(木)

栄養教諭が、けやき・ゆりのき学級で授業を行いました。本時の学習課題は、「今が成長期!食事について考えよう」です。成長期って何?、食べ物のゆくえなどを学んだ後にプリントで五大栄養素についてじっくり考えました。

毎日食べている給食は、この五大栄養素がバランスよく調理されています。”学ぶ力”同様、賢く”食べる力”も伸ばしていきましょう!

できる喜び⑥…学総大会

6月30日(水)

通常授業が再開されましたが、中央中の熱い戦いはまだまだ続いています。今日は、野球、男女テニス個人戦の県大会決めの試合が行われました。結果は…野球部優勝、男子テニス個人1ペア県大会出場、女子テニス個人1ペア県大会出場です。

いよいよ明日は、地区予選の大トリでバドミントン部が試合にのぞみます。”有終の美”を期待します。最後までガンバレ中央中!

できる喜び⑤…学総大会集中日

6月29日(火)

あいにくの天気となり、野球と男女テニスが順延となりました。本日の結果です。サッカー優勝、男子バスケ3位、卓球個人ダブルス3位。

本日延期となった競技は、全て明日にスライドです。明日も県大会をかけた戦いが続きます。この”勢い”で明日もガンバレ中央中!

できる喜び④…学総大会集中日

6月28日(月)

中央中生の”できる喜び”が台風をどこかに追いやってしまいました。本日も予定通りに全競技行われました。途中経過です。…サッカーベスト4勝ち残り。野球ベスト4勝ち残り。テニス女子団体優勝。テニス男子団体準優勝。ソフトボール準優勝。剣道男子個人3名・女子個人3名県大会出場。明日はいよいよ県大会決めの試合が目白押しです。明日もガンバレ中央中!

できる喜び③…学総大会集中日

6月25日(金)

天気が心配されましたが、全競技予定通り行われました。途中経過となりますが、主な成績です…柔道女子団体優勝、柔道女子個人優勝、ハンドボール男子準優勝、バドミントン女子団体ベスト4勝ち残り、剣道女子団体優勝、剣道男子団体準優勝、テニス男子個人ベスト8に3ペア勝ち残り、テニス女子個人ベスト8に4ペア勝ち残り…その他にも勝ち残っているチーム、シード校として月曜日に初戦をむかえるチームがあります。ガンバレ中央中!

「よいクラス」づくりのために…ハイパーQUアンケート(1年)

6月24日(木)

学力を伸ばす大きな要素ののひとつに「よいクラス」づくりがあります。その「よいクラス」を作っていくためのアンケート「ハイパーQU」アンケートを1年生で行いました。

生徒一人一人についての理解と対応方法、学級集団の状態と今後の学級経営の方針を把握することができます。調査結果については、その分析や活用方法を研修会や学年会等で共有し、「よいクラス」づくりに活かしていきます。指導の成果は、2学期に2回目のアンケートを行って、検証していきます。

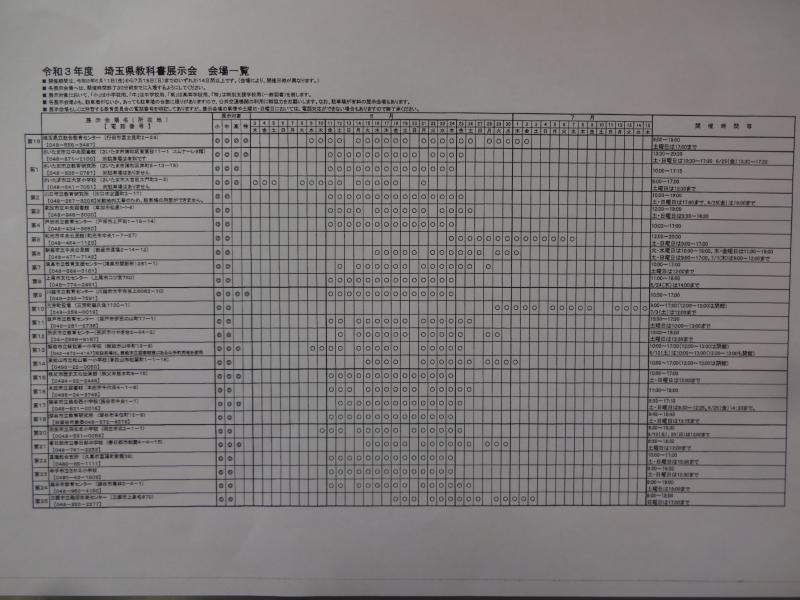

教科書展示会

6月22日(火)

教科書展示会に行ってきました。小学校・中学校、道徳も含めた全ての教科の各社教科書が展示されています。保護者の方、地域の方々も見学可能です。お子様が今使っている教科書の内容、昔の教科書を思い出しながら…。お時間があれば是非見学してみてください。吉川市から近い場所は、三郷市立瑞沼市民センター、越谷市教育センターです。(9時~18時)

ちなみに…教科書とは略語で正式には、「教科用図書」と言います。知っていましたか?

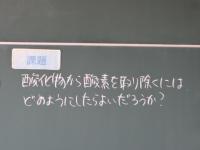

発展的に考えることも学ぶ楽しさです…理科授業研究

6月21日(月)

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きしてご指導をいただきました。本時の課題は、「酸化物から酸素を取り除くには、どのような方法を用いればよいだろうか。」です。2年生の実験に対する意欲的な反応が素晴らしく、あっという間の50分でした。

予想はできても、本当に銅が取り出せるのか、ワクワクしながら実験を楽しみました。興味を持つことが学びの出発点です。銅以外にも取り出せる物質はないのか?、火を使わないで取り出す方法はないのか?等々。発展的に考えることも学ぶ楽しさですね。来年度の全国学力・学習状況調査には理科が入ります。成果が今から楽しみです。指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

東部地区学力検査(3年)

6月18日(金)

埼玉県東部地区の多くの中学校が参加する検査です。いわゆる、偏差値がでる検査です。偏差値とは、その試験を受けた人の中で、あなたの成績がどのくらいの位置にあるかを数値で示した指標です。平均点が偏差値50、最高75、最低25の範囲で示されます。今回のこの偏差値は、中央中の通知表の評価・評定には関係しませんが、今後志望校を選択するときの目安として利用することになります。

偏差値の話をしましたが、もちろん、偏差値を上げることが勉強することの一番の目的になっては本末転倒です。授業を楽しみ、正しい方法で家庭学習を継続することで結果として偏差値は上がっていきます。

できる喜び②…学総大会

6月17日(木)

学総大会の先陣を切って、本日、ハンドボール部と陸上部が初陣を迎えました。結果は後日、学校だよりでお知らせします。

「できる喜び」を力に変えて…部活動壮行会

6月16日(水)

期末テストが終わり、次の目標は学校総合体育大会です。本日、壮行会をリモートで行いました。各部活の部長が体育館に集まり、決意表明とともにスローガンを掲げました。最後に文化部の代表生徒からエールがおくられました。

3年生にとって最後の大会です。活動時間や練習試合、感染症対策等、様々な制約がある中で迎える大会になります。できないことを悔やむのではなく、できることに喜びを感じて準備を続けてください。思い起こせば、1年前の6月は分散登校中で、学総大会は開催されませんでした。”与えられた状況の中で最善を尽くすこと”、これも良いアスリートの条件ですね。ガンバレ中央中!

アウトプット型の学びが大切です…期末テスト2日目

6月15日(火)

1年生の様子です。中学校での初めてのテストはどうだったでしょうか。たくさん覚えたはずなのに、いざ問題用紙に向き合うと手が動かなかったという人はいませんでしたか?授業や家庭学習で話を聞いたり、調べたり、自分なりに様々な知識や情報をインプットしたとしても、アウトプットができなければ身についたかどうか分かりません。

そこで大切なことが、普段の授業での発表やテストなどでのたくさんのアウトプットを大切にする学びです。失敗を恐れず積極的に発言する人やテストなどで「記憶の呼び起こし」を大切にする人は、目に見える学力だけでなく目に見えない学ぶ力(非認知能力)もぐんぐん伸びていきます。

「なぜ?」に向き合うことが”学ぶ力”を伸ばします…1学期期末テスト

6月14日(月)

新学習指導要領になって最初のテストです。3年生の様子です。どのクラスも諦めずに時間いっぱいまで取り組んでいる姿、手を動かして必死に思考している姿を見ると、3年間の確かな成長を感じ取ることができます。

各教科のテスト問題を見てみると…授業で身につけてきた知識を問う問題だけでなく、思考力・判断力、そして表現力を問う問題も多く出題されています。例えば、社会科地理の問題、各都道府県の特産品が分かることが知識・技能、そして、なぜその特産品が生まれ発展してきたのかを説明できることが、思考力や表現力になります。香川県の特産品は「うどん」ということは知識として知っていると思いますが、「なぜ、香川県はうどんなの?」と問われると……???

テストや授業で先生方から繰り出される「なぜ?」に向き合いながら”学ぶ力”を伸ばしていきましょう!

「遊びが学び」…家庭科授業研究

6月11日(金)

今日はもう一本授業研究がありました。近隣の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。本時の学習課題は、「幼児が遊びを通して身に付ける力を考えよう」です。

授業開始のあいさつ、教師の話を真剣に聞く姿勢、顔つき、目つき、挙手をしての発表、グループでの話し合い等々、3年生のやる気に満ち溢れた授業でした。ある生徒の「子どもって遊びが学びなんだ!」(=「あっそっか!」の心の叫びですね)の表現が印象的な授業でした。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

「学びのきっかけ」のあるよい授業…教育実習生授業研究

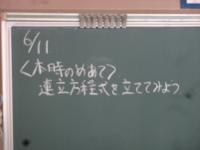

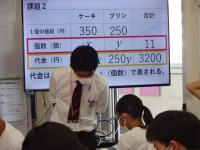

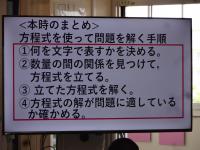

6月11日(金)

教育実習最終日です。中央中の授業は、タイトルにある「学びのきっかけ」を大切にしています。(教育実習生にも同じことを要求しています)本時のめあては、「連立方程式を立ててみよう」です。動画で提示された課題は、生徒の日常生活に沿った(いわゆる”あるある”)の課題提示がよい「学びのきっかけ」になっていました。

どうすれば、生徒のやる気スイッチを押せるか…先生方は日々悩みながら、また、それを楽しみながら夜の職員室で授業の準備をしています。

2名の教育実習生、3週間お疲れ様でした。この経験を糧に”よい先生”を目指して精進してください!

「よい授業」を目指して…教育実習生授業研究

6月10日(木)

中央中の先生方は「よい授業」の根本条件となる、授業の「めあて」と「振り返り」を明示することを大切にしています。それは、教育実習生も同じです。

「めあて」は、授業のねらいを生徒の立場で示したもので、目指す「活動のゴールの姿」や「そのゴールにたどり着くまでの道筋」を示します。「振り返り」は学びの成果を実感させ、学んだことや浮かんだ疑問等を次の授業につなげられるようにまとめていきます。

教育実習生もこの3週間、「めあて」と「振り返り」の時間を大切にしながら、生徒の「えっわからない?」「どうして?」「わかった!」「できた!」「あっそっか!」の心の声が飛び交うような授業を目指してきました。こうした「よい授業」の積み重ねが生徒の学ぶ力を伸ばすことにつながります。

新学習指導要領での最初のテストです!

6月9日(水)

スポーツ大会が終わり、余韻冷めやらぬ感はありますが…次の目標は6月14日・15日の期末テストです。

今年度から学習指導要領が変わり、教科書が変わり、タブレットの導入により授業スタイルが変わり、そして生徒のみなさんに求められる学力も変わっています。1年生は初めてのテストになります。どこにポイントを置いて授業を受け、家庭学習をすればよいのかを簡単にアドバイスします。まず、通知表に示される評価の観点が、今までの4観点(国語は5観点)から全ての教科で「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点になり、その観点別評価をもとに5段階の評定が算出されます。テストでは、「知識・技能」「思考・判断・表現」の観点の問題が出題されます。

残り6日間、家庭学習では、「記憶の呼び起こし」や小テスト・ワークでの間違えた問題の解き直しを徹底してください。

特別なスポーツ大会

6月8日(火)

土曜日とは打って変わっての青空のもと、学年毎に行いました。一学年2時間程度の時間でしたが、心地よい暑さを感じながら、感染症対策と共に熱中症対策を万全に施しながら素晴らしい時間を創り出すことができました。ひたむきに競技や役割に全力を尽くす姿はかっこよく、自分自身の成長やクラスの絆を深めると共に、見ている人に感動を与えてくれました。体育委員をはじめとする事前の準備も、今日の成功には欠かせませんでした。

中学生活最後のスポーツ大会となった3年生、今日の青空、今日のグランドの雰囲気を忘れないでください。将来必ずあなたの力になります。みなさん、お疲れ様でした。保護者のみなさま、ご来校ありがとうございました。

3Rの心と創造力を育む掲示物…けやき・ゆりのき学級

6月4日(金)

けやき・ゆりのき学級、6月のろう下掲示物を紹介します。埼玉の梅雨入りはまだですが、中央中は一足先に梅雨入り気分です。カタツムリかわいいと近づいてみると…何と…体の部分はトイレットペーパーの芯です。けやき・ゆりのき学級担当の先生が何かに使えないかと考え思いついたそうです。

使い終わったから捨てるではなく、「何かに使えないか」と考えることは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の心を育み、創造力を豊かにします。けやき・ゆりのき学級のみなさんは、この掲示物を作りながら、3Rの心と創造力を学びました。

さて、明日はスポーツ大会。天気が心配されるところです。けやき・ゆりのき学級のてるてる坊主にみんなでお願いしましょう。「明日、天気にな~れ!」

「?」と「!」のあるよい授業…教育実習生

6月3日(木)

教育実習生の授業を見学してきました。1年生は社会、2年生は数学の授業でした。どちらの授業も一人でじっくり考える時間、他の人の意見を聞いて自分の考えを見直す時間の確保ができている授業でした。

一人でじっくり考える時間は…「?」(ん~分からない)をつくる時間でもあり、他の人の意見を聞いて自分の考えを見直す時間は…「!」(あっそっか)を感じる時間です。「?」が大きければ大きいほど「!」も強くなり知識の定着がより効果的にはかれます。

来週の研究授業では、たくさんの「!」(あっそっか)が飛び交う授業を期待します。頑張ってください。

”特別な”スポーツ大会予行

6月2日(水)

本来、全校生徒が一堂に会して「体育祭」という名前で行っています。しかし、昨年度は中止。今年は学年ごとに「スポーツ大会」と名称を変更して実施します。本日、予行が行われました。

十分な距離を取って各学年生徒が整列しました。話を聞く姿勢の素晴らしさ、競技後に繰り返される温かい拍手、”今年はできる”喜びを全員が感じている様子が伺え、何とも言えない心地良さを感じる一時でした。また、体育委員の指示、放送委員のアナウンス、監察や用具を準備する生徒の動きも素晴らしく本番に懸ける意気込みがヒシヒシと感じられ、あっという間の時間でした。生徒のみなさん、土曜日の本番を楽しみにしています。

「やらされ感」のない…スポーツ大会練習(3年)

6月1日(火)

今週土曜日の本番に向けて練習が佳境を迎えています。夜中の大雨でグランドの状態が心配されましたが、打って変わっての好天の中、後輩の手本となる3年生の練習が行われました。

3年間の集大成として、さらには昨年できなかった悔しさなどの思いを込めての練習です。体育委員が中心となっての練習は「やらされ感」がなく、個人では感じることのできない集団の心地よさなるものを感じます。練習といえども、競技が始まれば、真剣な顔・顔・顔!競技に臨むひたむきな姿はやはりかっこよく、それを応援している生徒の姿は微笑ましく、クラス・学年の絆の高まりを感じることができました。

「中央中P・L・Y」…リモートによる生徒総会

5月31日(月)

生徒総会を初めてリモートで行いました。本部役員と代表生徒が体育館から発信し、生徒は各教室でその様子を大型テレビ越しに視聴しました。

さて、今年度の生徒会本部活動スローガンを覚えていますか?…タイトルにある「中央中P・L・Y」です。Pride・Love・Yourself、誇りをもって地域に愛される学校をあなた自身で創る、という意味です。みなさんもP・L・Yの気持ちを忘れずに日々の学校生活を送ってください。本部役員、代表生徒のみなさん、そして特別活動担当の先生方、準備からリハーサル、リモートの設営等ありがとうございました。

「感謝」!…おやじの会

5月29日(土)

今年度最初の活動を行っていただきました。長年の懸案となっていたU字溝の泥かきと校庭の南側に200メートル程のランニングロードを作っていただきました。我々教員の手だけではどうにもならない作業でした。

生徒のみなさん、感謝の気持ちを忘れずに使用してください。おやじの会のみなさん、お休みの日の活動、ありがとうございました。

吉川警察署署長表彰

5月28日(金)

昨日、1年生女子生徒4名が吉川警察署署長様から表彰を受けました。過日、道路に倒れていた高齢者の方を介助し、手分けして関係諸機関に速やかに連絡をとった結果、大事にはいたらなかったという行為に対しての表彰です。

道路で倒れている人がいたら助けなくてはいけないことだと考える生徒は100%です。しかし、これを実際に実行に移せますかと問われれば、少なからず数値は下がります。(大人の世界でも見て見ぬふりはあることです)

4人のみなさんは、正に学校教育目標である「人間性豊かな判断力と実践力を持つ生徒」としての行動ができました。中央中の誇りがまたひとつ増えました!

全国学力・学習状況調査(3年)

5月27日(木)

本日、全国の小学6年生と中学3年生を対象に実施されました。この調査の目的は「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し,教育施策の成果と課題を検証し,その改善図るとともに,学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに,そのような取組を通じて,教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。」と文部科学省のホームページにあります。

さて、中央中3年生の様子ですが、流石は3年生です。終了10分前に教室を見て回りましたが、筆記用具を置いている(諦めている)生徒はいません。3年生にとって成績に影響するしないは関係ありません。目の前の課題をひとつひとつ真摯にかつひたむきにこなしていく姿が感じられました。

毎度テスト時におなじみになりました「思考の証」消しカス。今日も多くの生徒の机の上に見られました。3年生、ご苦労様でした。

市長さんとのランチミーティング

5月26日(水)

3年生の代表生徒5名が昼休みに市長さんとミーティングを行いました。新型コロナウイルス感染症を考慮し、給食は一緒に食べずに行いました。初めは緊張気味だった生徒たちでしたが、市長さんが笑顔で話しかけてくださると徐々に表情が和らいでいったようで、あっという間の30分でした。

自分の意見を明確にし、かつ首尾一貫した論理で相手に伝えることは、大人でもなかなか難しいものですが、生徒たちは臆することなく、自然にそれができていることに感心させられました。どういう表現をしたら相手に伝わりやすいだろうと考え「意識を続けてきた」賜物なのだろうと感じました。「意識し続けること」。人が成長していくための大きなキーワードなのかもしれません。

市長様、お忙しい中のご来校ありがとうございました。

百花繚乱!

5月25日(火)

生徒昇降口のプランター、体育館入り口前と正門横の花壇、夏のお花への衣替えが完了しました。けやき・ゆりのき学級のみなさんが行ってくれました。ありがとうございました。他にも校内のつつじや紫陽花が満開です。校長室前には立派な胡蝶蘭が…。正に百花繚乱の中央中です。

さて、「百花繚乱」という言葉には、転じて、秀でた人物が多く出て、優れた立派な業績が一時期にたくさん現れることの意としても用いられます。生徒のみなさん、学習、行事に部活動等々。みなさんの「百花繚乱」を期待します!

「教師を学ぶ」…教育実習開始

5月24日(月)

教育実習生2名(中央中卒業生)が母校で今日から3週間、「教師を学びに」来ました。自分たちの頃の中央中と比べてどうですか?と尋ねてみると…「生徒がみな落ち着いている」との答えが返ってきました。

生徒と共に考え、悩み、感動を共有し、実りある3週間にしてください。生徒のみなさん、先生方、よろしくお願いします。

学校公開・PTA総会

5月21日(金)

昨日と今日、感染防止対策を徹底し、学校公開を行いました。各学年ごとに分けて1時間だけの公開です。それでも来校された保護者の方からは、「昨年は多くの行事が中止となってしまい、学校での子どもの姿を見ることができなかったので、こうして短い時間でも行っていただきありがたい」との感想をいただきました。これからも全職員で知恵を出し合って、生徒の体験の場の提供に尽力してまいります。ご来校ありがとうございました。

そして、午後は多目的室において第41回PTA総会を今年度も規模を縮小して行いました。資料の事前準備から当日の進行まで入念な準備をありがとうございました。本日より令和3年度新生中央中学校PTA始動です。今年度のスローガンは「鍛えよう 心と身体 育もう 郷土の誇り 究めよう 学びの奥義」です。どうぞよろしくお願いいたします。旧役員のみなさま、ありがとうございました。

授業研究…国語科

5月21日(金)

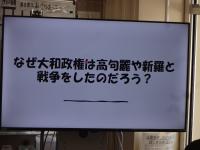

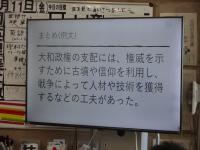

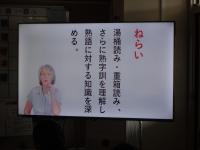

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして行いました。本時のねらいは、「湯桶読み・重箱読み、さらに熟字訓を理解し熟語に対する知識を深める」です。

個人でじっくり思考した後に、自然と教え合いの行動があちらこちらで見られるクラスの雰囲気が見事でした。何よりも学ぶことを楽しんでいる生徒の姿が印象的な授業でした。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

第1回学校評議員会

5月20日(木)

昨年度は一度だけの開催でしたが、今年度は感染防止対策を講じた上で、短時間で開催することを了承いただき、4名の方々の出席で開催することができました。

学校公開に合わせた授業参観では、「校内がとても整頓されている」、「生徒が落ち着いて授業を受けている」、「タブレットを使った授業と板書の授業はどちらが多いのですか?」等の感想や質問、お褒めの言葉をいただきました。情報交換の中では、部活動希望加入制についての質問や今年は多くの経験ができる一年にしてほしい、などのご意見をいただきました。今後の教育活動に活かしてまいります。学校評議員のみなさま、お忙しい中のご来校ありがとうございました。

好食!(ホウセッ!:おいしい!)

5月19日(水)

吉川市はマカオの東京2020パラリンピックのホストタウンです。今日は、そのマカオ料理が給食で提供されました。メニューは、マカオの家庭料理の代表である「ミンチィ」と「豆乳プリン」です。「ミンチィ」は、甘辛く味付けしたひき肉に揚げたじゃがいもを加えた料理でご飯にかけて、好みで目玉焼きをのせて食べる料理です。マカオの味を堪能しました。

その後、中央中では3年生の代表生徒2名が、市長さん・教育長さん・教育部長さん・マカオ政府観光局の方々とオンラインで交流しました。代表生徒からは、今日の給食の感想とマカオについての質問がありました。また全生徒にマカオ政府観光局様からランチョンマットが配布され本日の給食時に使わせていただきました。ありがとうございました。パラリンピックでは日本選手とともにマカオの選手にも声援を送りましょう!そして、パラリンピックが終わった後も吉川市とマカオとの交流が続くといいですね。

キーボード入力の重要性…総合(3年)

5月18日(火)

3年生が修学旅行の事前学習(調べ学習)としてプレゼン資料を作成しました。使うのはもちろん…タブレットです。この授業計画を耳にした時、心配な点が2点ありました。ひとつは、学年全生徒が一斉に使用した時のタブレットの状態と中学生がどのくらいタブレットを使いこなせるかです。授業を見学してみるとその不安はすぐに払拭されました。多少の動作不具合(フリーズ等)はあったもののすぐに改善され、サクサクと動きました。何よりも驚いたのは、3年生の吞み込みの早さです。代表生徒の指示を受けると戸惑うことなく手を進めます。素晴らしい作品がたくさん完成する予感です。

今回の授業を見て、ひとつだけ気になったことがあります。それは、「キーボードの操作」です。スマートフォンのフリック入力に慣れてしまっているせいか、キーボードの入力スピードと正確性には課題が見られました。将来、社会人として使用するパソコンの多くはキーボード入力です。「早さと正確さ」を意識してタブレットを使用してください。

「鯉」のごとく…けやき・ゆりのき学級ろう下掲示

5月17日(月)

遅くなりましたが、今年度もけやき・ゆりのき学級ろう下掲示を紹介していきます。5月といえばやはり「こいのぼり」ですね。けやき・ゆりのき学級のみなさんも鯉が滝を登っていくようにたくましく成長してください。

新学習指導要領のポイントのひとつである「社会に開かれた教育課程」の実現(「見せる学校づくり」)という側面から、そしてもとより、掲示物は「他者理解を深める」という生徒に直接関わる教育効果が期待できるのでこれからも掲示物作成の指導を大切に継続していきます。今週の学校公開の際にはぜひ、教室やろう下の掲示物にも目を向けてみてください。

「あ・じ・さ・い」…あいさつコンクール(1年)

5月14日(金)

みなさん、「あ・じ・さ・い」をご存知でしょうか?これからの季節に咲き誇るお花のことではありません。「あいさつはじぶんからさきにいつもする」の頭文字です。今週、1年生は登校時にあいさつコンクールを行いました。

1学年の学年だよりにこんな記述があります。~先生方に「あいさつをすること」、何かを受け取る時に「ありがとうございます」と言うこと、「お願いします」と言うこと、「失礼します」と言うこと…などなど。~相手が「先生だから」「先生が目上の人だから」などという理由で言わされるのではありません。すべて今後、大人になる過程で、必要とされる場面で、これらの言葉を自然に発せられるような人間に成長してほしいから要求するのです。~

正にその通りだと思います。(中学生の頃、よく父親にあいさつのやり直しをさせられたことを思い出しました。今はその時の父親の思いがよく分かります。)これを機にぜひご家庭でも「家族のあいさつ」を見直してみませんか。

埼玉県学力・学習状況調査

5月13日(木)

埼玉県内の小学4年生から中学3年生までの全児童生徒が行います。学力の伸びを見ることができるのがこの調査の特徴です。教科は、国語・数学・英語(2・3年生のみ)・質問紙です。偏差値がいくつ、平均点を超えた超えないなど、他者との比較ではなく、個人としての学力の伸び、学校としての伸びが分かるものです。昨年度は多くの生徒の学力の伸びが見られたので今年も期待しています。消しゴムのかすの量はたくさん思考した証ですね。

修学旅行保護者説明会(3年)

5月12日(水)

9月に延期された修学旅行についての説明会を旅行業者様にも参加いただき行いました。中学生としての修学旅行は一生に一度です。何とか実現させてあげたい保護者の方々と先生方の気持ちが伝わる説明会でした。

過日、あるテレビ番組でコメンテーターの一人がこんな発言をしていました。「リスクを恐れていては何もできない」…と。右と左、上と下、両極端の様々な意見が出てくるこのコロナ禍ですが、生徒の命にかかわるリスクを冒すことはできません。9月にはこのコロナ禍が収束していることをただただ願うだけです。

「中央中P・L・Y」…生徒総会事前学級討議

5月11日(火)

昨日5時間目、全校一斉に生徒総会に向けた事前学級討議を行いました。生徒会本部、各専門委員会の活動報告・計画、各部活動の活動報告・計画、生徒会費の決算・予算案が討議されました。

さて、保護者・地域のみなさん、タイトルにある「中央中P・L・Y」とは何のことかお分かりでしょうか?これは今年度の生徒会本部の活動スローガンです。Pride・Love・Yourselfの頭文字をとったものです。「誇りを持って地域に愛される学校をあなた自身で創る」という意味です。(ちなみに、Plyは仕事に精をだすという意味があります)

この資料を目にした時、正直驚きました。生徒会本部役員はここまで高い”自治の心”で中央中を見ているのだと。生徒のみなさんもこの「中央中P・L・Y」を忘れずに学校生活を送りましょう。各クラスで進行を務めてくれた学級委員のみなさん、ありがとうございました。

学びを止めない!

5月10日(月)

5月12日(水)生徒一人1台の学習用端末(タブレット)を自宅に持ち帰り、各ご家庭における「ネットワーク接続テスト」を実施します。その準備段階として、本日朝の会で正常に起動するか、パスワードの入力画面になるか、端末シールの貼り付け作業を行いました。このテストでは保護者の協力が不可欠です。本日文書を配布しましたのでご一読いただき、お子様と一緒に接続確認を行っていただき、所定の用紙で結果の報告をお願いします。

東京オリンピックさえもどうなるのか、先が見通せない現在の状況です。万が一、昨年度のような臨時休校などの措置がとられた時にも「学びを止めない」ためにご協力をお願いいたします。

土の香りを感じながら…けやき・ゆりのき学級

5月7日(金)

中央中は今週から衣替え移行期間です。昇降口階段のプランター、花壇の花も夏の花への衣替え準備です。けやき・ゆりのき学級のみなさんが土づくりを行ってくれました。冬の花を抜いて根っ子を取り除き、新しい土を混ぜ、プランターに戻すという作業(授業)です。土の香りを感じながらの授業、よい経験ができました。

生徒のみなさん、プランターや花壇の花は、いつもけやき・ゆりのき学級のみなさんが水やりや手入れを手伝ってくれています。感謝ですね。夏の花も楽しみにしていてください。

環境が人を育てます!

5月6日(金)

廊下に整然と並べられたカバン、やる気を育てる掲示物、学力向上を目指した学習掲示物、前後左右まっすぐに並んだ整列隊形、落ち着きや安心を与える生徒との距離間。美しい環境は人が育つ基盤となります。落ち着きや安心を与える人環境は人が育つ基盤となります。中央中の今の良い環境を皆で大切にしていきましょう!

手を抜いたかどうか一番分かるのは誰?…体育持久走

4月30日(金)

体育持久走の授業の様子です。自分の気持ち次第で頑張ることも手を抜くこともできる種目です。辛いですが精一杯の力を出そうという気持ちが「やり抜く力」を育てます。

「手を抜いたかどうか一番分かるのは誰だ?」とは学生時代の顧問の先生の言葉です。「自分です」と答えた私に対し、「そんな自分でいいのかよ」と。ハッとしました。今でも私の”頑張る”源となっている言葉です。

耳+目…オンラインによる全校朝会

4月28日(水)

今回は初めて校長室から発信しました。校歌傾聴後、校長先生から、あいさつが自然とできる中央中生、教科書の内容が変わったというお話がありました。その後、生徒会長と副会長から新年度の決意表明が示されました。

これまでの放送による朝会は、耳だけで聞くでしたが、オンラインによって耳で聞くに加えて目で見るが加わり、思考がより深まりました。昨今、朝礼をオンラインで行う企業が増えているようです。その理由は、もちろん感染拡大防止もあるのですが、「全員が同じ想いを共有し、同じ方向を向いて成長できる」効果が期待できるそうです。学校も同じですね。生徒と教職員そして保護者・地域の方々が同じ方向を向いて知恵を出し合い、このコロナ禍を乗り越えていきましょう!

アウトプットも大切です…数学

4月27日(火)

数学の授業の様子です。一人で考えたり、調べたりする場面と友達と意見交換をして思考を深める場面の切り替え(静と動の切り替え)が素晴らしいです。

少しレベルの高い問題に苦戦しながらも、先生に質問を続ける姿に学力アップの期待ありです。(先生に教えてもらった後の「そっか!」の声が印象的でした)理解できた人は、分からない人に教えてあげてください。他人に教えることは、自分の学びを深めるよい学びです。インプットだけでなくアウトプットも大切にする中央中の授業です。

「主体的・対話的で深い学び」の肝その②

4月26日(月)

「主体的・対話的で深い学び」を実現する前提条件として、自由に発言できるクラスの雰囲気、学び合いや教え合いができる人間関係があることが大切です。間違いをした時に冷やかされたりすることがなければ、間違いを恐れずに発言や自由な意見交換ができます。

そこで生徒のみなさんに意識してほしいことを伝えます。話し合い活動が最終的な目的になってはいけません。(授業の振り返りシートを見せてもらうと「今日は積極的に自分の意見を言うことができた」という感想を目にすることがあります)授業の最初に、今日のこの授業では何を学ぶのか、身につけなければならない力は何か、などの目標(学習課題)を明確にして授業に臨んでください。

「主体的・対話的で深い学び」の肝とは

4月23日(金)

新学習指導要領での授業が始まり1週間がたちました。「主体的・対話的で深い学び」のある授業とはどんな授業なのでしょうか?生徒のみなさんにも理解・意識をして授業を受けてほしいと思います。

まず、具体的な授業の流れとしては、学習課題について一人で考える→グループで考える→全体で発表する→まとめる、ということになります。生徒のみなさんにとって一番のポイントは「発表」です。なぜか?…他の人に説明するためにはまず自分で理解をして文章にまとめなければなりません。自分が納得するまでとことん調べて解決すれば、必ず新たな疑問が生まれ、自然とその課題に主体的に取り組む姿勢が生まれてきます。

先生方もこのポイントを意識して授業を進めます。生徒のみなさんもこのポイントを意識して授業を受けてください。

プロフェッショナルを目指して…専門委員会

4月22日(木)

生徒の活動が活発になってきました。今年度最初の専門委員会が行われました。今日は、自己紹介・目標決め等を行いました。仕事の内容を先輩から後輩に丁寧に伝える姿も見られました。こんな所にも中央中の”伝統の継承”が感じられました。

専門委員のみなさん、専門委員はその仕事のプロフェッショナルです。その仕事のことは、先生に聞くより私に聞いてという気概(困難に屈しない強い意志や意気)で取り組んでください。よろしくお願いします。

不易と流行を意識した「よい授業」

4月21日(水)

2年生の様子です。大型テレビや電子黒板を利用した授業は今やスタンダードです。今後は一人一台のタブレットを用いた授業が本格化していきます。(私が中学生の頃は黒板とチョークだけの授業が主流でした。たまにカラーのプリントなどが出てくると「おー」と歓声が上がったものです)

そんな変わる授業でも、先生や友達の発言を耳と目と心で聞く姿勢や意欲的な挙手は不易です。不易と流行を意識した「よい授業」を重ね「学ぶ力を伸ばす」中央中です。

自分の意志で決める部活動…仮入部(1年)

4月20日(火)

1年生の仮入部が始まっています。1年生に「中学校生活で一番楽しみにしていることは何?」と尋ねたところ、「部活!」という答えが返ってきました。(部活動の在り方について議論されている昨今ですが、部活動にも一定の教育効果があると感じた瞬間でした。)

さて1年生のみなさん、部活動は”自分で選択する”ものです。周りの人にアドバイスをもらいながらも最後は自分の意志で決めてください。中学生の部活動は人生で2年間だけです。後悔しないように仮入部の期間を大切にしてください。

1015時間のスタート!

4月19日(月)

中央中は前期と後期で時間割を分けています。先週は授業開きでガイダンスを行った教科が多かったと思います。今日から前期時間割による本格的な授業の開始です。(1015時間は1年間の授業数です)

中学校では今年度から新しい学習指導要領による授業が行われます。主なポイントは、「主体的・対話的で深い学び」、評価の観点が全ての教科で3観点(「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」)になる、ということです。教師は「与える教育」から「支える教育」への転換が求められます。そして、生徒のみなさんは、知識のインプットだけでなく、自分の意見や考えを表現力豊かにアウトプットすることが求められます。

ただ授業を受けるのではなく、どこに視点を置いて授業を受けるか(別の言い方をすれば”何を頑張るか”)を意識するだけで学力は違ってきます。

「つながり」を大切に…保護者会(1年)

4月16日(金)

3年生、2年生に続き、本日1年生の保護者会が行われました。約150名の方に出席いただきました。感染拡大が懸念される中のご来校ありがとうございました。保護者の方々の横の連携を大切にするためにも貴重な時間となったようです。新入生ということもあり、これから様々な心配や不安も出てくると思います。ぜひ、一人で抱え込まず、学校、地域との連携も含め、様々な「つながり」を大切にしながら、子どもたちの「人間性豊かな判断力と実践力」を育んでいけたら(学校教育目標)と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

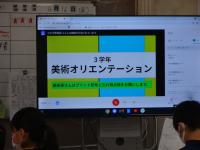

オンラインによる授業開き…美術(3年)

4月15日(木)

3年生美術の授業開きの様子です。生徒は美術室に移動することなく各クラスでオンラインでの授業です。3年生は7クラスあるのでこれまでは7時間必要だった時間数が1時間で済みました。その浮いた時間を考えたり、生徒同士で話し合いながら自分の意思を深めたりする時間を多くとることができます。黒板に書かれた内容をそのままノートに写す伝統的な授業から、生徒自身が必要と思われる情報だけを自ら判断して書き写す新たな授業への転換です。

生徒のみなさんもまずは先生の指示のもと、タブレットを触って使ってみてください。そして、使うことを習慣化させましょう。ただし、使うことだけが目的となってはダメですよ。最終的な目的は…「学力の向上」です!

順調なスタートです!…授業開き

4月14日(水)

各学年、教科の授業が始まりました。今年度もコロナ禍でのスタートです。感染症対策をしっかりとっての授業開きです。各教科の先生から持ち物や評価の規準、テストの内容などについての話がありました。

1年生のみなさん、中学校の授業のイメージはついたでしょうか?休み時間に1年生に聞いてみました。「6年生の時に授業をやってくれた先生だったので安心しました」とのこと。(小中一貫教育のひとつの成果ですね)1年生は早く自分自身の家庭学習のスタイルを身につけてください。分からないことは遠慮なく担当の先生に聞いてください。ガンバレ1年生!

安心・快適な学校生活のために…中央中オリエンテーション

4月13日(火)

今年度は、放送による実施です。2・3年生は昨年度までのルールと大きな変更はないので問題なかったと思います。新入生のみなさん、中央中のルールは理解できましたか。今年度は映像を用いての説明もあったため、イメージしやすかったのではないでしょうか。ルールは様々な価値観を持つ人が集まる集団では必ず必要です。そしてそのルールを皆が守ることで安心・快適な学校生活が実現します。迷った時や分からなくなってしまった時はこの資料を見返して行動してください。

避難訓練

4月12日(月)

今回は、密を避けるため学年ごとに行いました。東日本大震災から10年。新入生は当時2歳、どれくらいのことが記憶に残っているのでしょうか。他人事、対岸の火事ではなく、我が事として全生徒が取り組みました。

新しく着任されたある先生が、こんなことをおっしゃっていました。「話し声ひとつなく緊張感を持って取り組んでいる中央中生、素晴らしいですね」と。それこそが我が事として取り組んだ証ですね。

吉川市立中央中学校

〒342-0061

埼玉県吉川市中央二丁目21番地1

TEL.048-982-0241

FAX.048-982-0236