学校ブログ

野球部、ソフトボール部県大会で大善戦!

7月15日(土)東松山市で、中央中学校野球部とソフトボール部が県大会の初戦を戦いました。

地区を勝ち上がった強豪に対して、ピンチのときにも決して下を向くことなく今日まで鍛え上げられた気持ちの強さとチームメイト、顧問との絆の強さを存分に発揮し、全力で戦ってくれました。吉川地区、中央中学校の代表として、大変誇らしかったです。地区の代表しか経験することのできない県大会、強豪校に対して上手くいったこともあれば、上手くいかなかったこともあったと思いますが、代表校しか経験できない貴重な経験を今後に生かして、さらなる人間力の成長を期待します。野球部、ソフトボール部素晴らしい試合をありがとうございました。

野球部惜敗、ソフトボール部初戦突破。

〈野球部 雄姿〉

〈ソフトボール部 雄姿〉

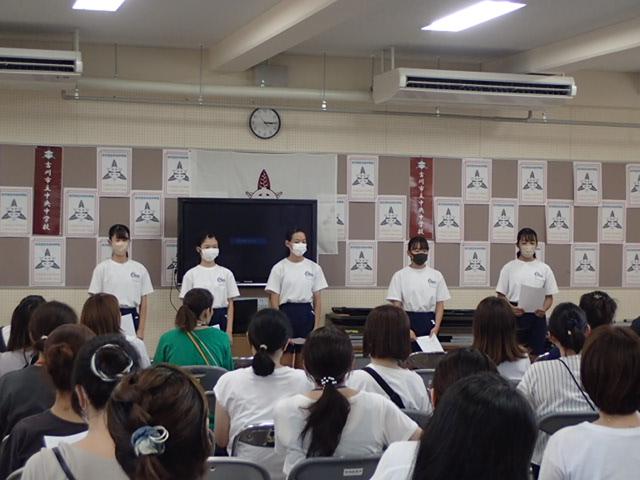

学期末の保護者会の時期となりました

昨日は2年生の保護者会でしたが、学級委員の生徒の皆さんが自分のクラスの1学期の様子について、保護者の皆様に立派に報告してくれました。クラスの頑張れたところ、課題であったこと、2学期をどのようにしていきたいかについて、しっかりと伝えてくれました。

追伸:ブログの更新が滞り、申し訳ございませんでした。生徒たちの頑張りや成果をお伝えしていきたいと思います。少しずつの再開となってしまうかもしれませんが宜しくお願い致します。

「感動」が生きる力を育む…スキー教室前日(1年)

2月24日(金)

1年生が、2月27日(月)からのスキー教室を前に「先輩に質問してみよう(スキー編)の会」を開きました。1年生からの「スキー教室を通して自分の何が変わり、成長したか?」という質問に対して「時間を気にして行動するようになった」「消極的だった自分を変えることができた」「仲間と協力することの楽しさや責任感を学んだ」などの答えが返ってきました。2年生は、集団生活で培える多くの力を分かりやすい言葉で後輩に伝えていました。

1年生のみなさん、大きな行事を成功させるキーワードは「感動」です。人は”感じて動く”生き物です。「感動」こそが人を動かし、「感動」こそが生きる力を育むことを忘れないでください。

さぁ、スキー教室です。仲間とともに感動しましょう!

相手の心の動きをリスペクトする授業…国語(2年)

2月22日(水)

「論理的な思考をもとに、自分の考えを戦わせよう」を学習課題にディベートの授業が行われました。今日のテーマは”中学校の制服は必要である”です。正に自分自身に関わる身近なテーマのため、賛成派・反対派、ともに活発な意見交換が繰り広げられました。

首尾一貫した論理をもって自分の意見を相手に伝え、納得させることは大人でも難しいものです。時に、誤解や勘違いが人の心を傷つけたりトラブルに発展してしまうこともあります。相手の心の動きをリスペクトしながら、みんなで意見を交わしながら学びを深めました。仲間の発表に対しては、笑顔で拍手を送る姿も見られ、終始和やかに授業が進みました。机上に分厚い資料はなく、タブレットを活用しながらというのも、令和のディベートのスタイルですね。

義務教育最後の授業(3年)

2月21日(火)

いよいよ明日から、埼玉県公立高校入試が始まります。中央中からは162名が挑戦します。昨日は事前指導を行いました。先生方の話を聞く眼差しは真剣そのもので否が応にも緊張感が伝わってきました。

明けて今日は、中央中での最後の教科の授業です。入試前の最終チェックに余念がありません。3年生のみなさん、これまでひたむきに受験勉強に取り組んできた自分を信じ、全力で問題と向き合ってきてください。落ち着かないとは思いますが、今日は難しい問題を解くのは避け、基礎・基本の確認程度にして心の落ち着きを図ってください。”15の春よ桜咲け!”

2年生は1年後、1年生は2年後に自分たちの番になります。

テストが終わったら”のんびり”からの脱却…期末テスト(1・2年)

2月20日(月)

今回の期末テストも含めて、年に4回行われる中央中の定期テストの出題範囲は、直前までの約2~3か月程の学習内容ですが、2年生は来年、1年生は再来年受検(受験)する高校入試は、3年間の学習内容すべてが出題範囲となります。同じ50分の試験ですが、出題範囲が広い分、学習の定着率が薄くなってしまう傾向があるようです。1年後、2年後の受検(受験)を考えると、今から、1、2年生で学習してきた内容の復習を毎日コツコツ取り組む必要があります。

特に、現2年生のこれから1年間の家庭学習は、定期テストが終わったら”のんびり”ではなく、受験勉強(3年生の夏休みまでは、1・2年の復習)を毎日、計画的に行ってください。

受験生の家庭学習は、これまでとは異なります。その準備は今からです。1年後の進路は自分で勝ち取る。頑張れ2年生!

学校運営協議会

2月17日(金)

今年度の学校運営を中心に報告後、委員のみなさまから様々なご意見をいただきました。生徒の様子については、あいさつがしっかりできていること、授業態度が素晴らしいこと、部活動に一生懸命取り組んでいる。校内の様子については、掲示物や生徒の作品が素晴らしい、環境整備が行き届いているなどたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

今年度の最重点「信頼され愛される中央中」については、その成果によい評価をいただき、来年度も続けていくことにご了解をいただきました。委員のみなさま、本日はお忙しい中のご来校、ありがとうございました。

集団生活の醍醐味…スキー教室掲示物作成(1年)

2月16日(木)

27日からのスキー教室に向けて、1年生の教室前のろう下が賑やかになってきました。

中央中では大きな行事の前にこうした生徒の手作りによる掲示物を作成します。掲示物づくりの良さは、みんなでこうしよう、あーしようと言い合いながら協力する必要があるところにあります。イラストが得意な人はイラストを担当するなど各自が得意を活かし、逆に苦手なことは「困っているから助けて」という言葉を発したりするなど、お互いに助け合いながらの作業を通して、人と人との関わり方やコミュニケーションのとり方を学び、人と人が関わることの楽しさも味わうことができます。

時に、自己主張が過ぎて愚痴のひとつも言ってしまうことがあるかもしれませんが、そんな時はその後どういう言動をとればトラブルにならないかをよく考え、行動することで絆はさらに深まります。集団生活の醍醐味を堪能する1年生です。

掲示物を通して学ぶ…けやき・ゆりのき学級

2月15日(水)

けやき・ゆりのき学級、2月のろう下掲示物を紹介します。2月といえば節分ですね。先日ある生徒に節分って何だか知ってる?と聞いたところ、「分からない」とのことでしたので、ここで確認しておきましょう。

節分とは、読んで字のごとく、「季節を分ける」という意味です。節分とは、各季節の始まりの日(立春、立夏、立秋、立冬)の前日ことをいいます。季節の変わり目には、邪気が入り込むと昔の人は考えたため、それを追い払う行事を行いました。昔の日本では、春は一年の始まりとされ、特に大切にされました。江戸時代以降は、節分と言えば、特に立春の前日を指すようになりました。ということで、節分は1年に4回あるということですね。

掲示物を通して、日本の伝統文化も学んでいきましょう。

「話すこと」への準備(2年英語)

2月14日(火)

来年度の3年生(現2年生)を対象に実施される全国学力・学習状況調査(英語「話すこと」)に関する事前調査を行いました。

これまでの英語では、リスニング(聞くこと)が重視されてきましたが、令和の英語教育は、聞くことに加え「話すこと」が重視されていくことになりそうです。先日このブログでも紹介したパフォーマンステストなど”不易と流行”を意識した授業を行っていきます。

義務教育最後の定期テスト…期末テスト(3年)

2月13日(月)

1・2年生よりも一足先に行いました。東部地区学力検査や校外の実力テストは既に終了していますが、中央中は公立高校受検者が多いため、入試本番に向けてよりよい準備になるよう、本日と明日に行います。

2月22日(水)の埼玉県公立入試本番まで、自分が受検する高校の過去の合格点を目標に、各教科、あと何点アップさせればよいのかを考え、過去の入試問題で力をつけてください。埼玉県公立高校入試の社会では、大問1の問1は、六大陸と三大洋、大問2では地形図の問題があります。どのような問題でも六大陸と三大洋の場所は同じで、地形図でも地図記号は変わりません。確実に点数を積み上げてください。頑張れ3年生!

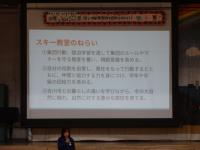

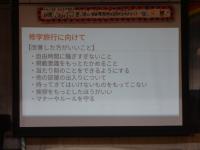

横のつながりも確認できました…スキー教室保護者会(1年)

2月10日(金)

生徒と保護者合同で体育館で行いました。3日間の日程、保健関係、実行委員さんが決めた持ち物・決まりについて等のお話をさせていただきました。持ち物・決まりについては、代表の実行委員さんが理由なども含めて丁寧に説明をしました。

会の前後には、保護者のみなさんが談笑する姿が見られ、保護者のみなさんの横のつながりを確認できる貴重な時間ともなったようです。中学生活初めての宿泊行事になります。生徒と学年職員が一致団結して、スキー教室のねらいの達成を目指します。お忙しい中、多くの保護者のみなさまにご参加いただきましてありがとうございました。

1年生のみなさん、感染対策をしっかり行って、ベストな体調で当日を迎えてください。

お互いの個性と人格を尊重する…支援籍交流会(けやき学級)

2月9日(木)

けやき学級の生徒が三郷特別支援学校の生徒とオンラインで交流をしました。自己紹介後、お互いの行事や学校生活について紹介をしました。対面での交流ができなくても、双方の先生方の尽力で貴重な体験が実現できました。

けやき学級の生徒から発せられる「へぇ、そうなんだ!」の声にお互いの個性と人格を尊重しあえる心が育まれていることを実感できる時間になりました。

三郷特別支援学校の生徒と先生方、ありがとうございました。

密な青春を振り返る…自分史作り(3年)

2月8日(水)

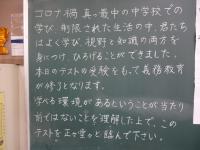

3年前の6月1日、コロナ禍真っ只の中、挙行された第40回入学式。新入生誓いのことばも在校生の姿もなく、例年とは全く違った中学校生活のスタートでした。その後も、分散登校や土曜授業が続きました。その3年生もいよいよ卒業まで1か月あまりとなりました。行事や部活動等、様々な制約がある中での中学生活でしたね。

そんな思いも含めて書き記した「自分史」が完成しつつあります。楽しかったこと、辛かったことなど、思い出を振り返りながらの楽しい作業が続いています。「青春って密ですから…」の名言が脳裏に甦ります。

インクルーシブ教育の実践…けやき・ゆりのき学級校内作品展

2月7日(火)

けやき・ゆりのき学級前のろう下に展示されています。これらは、けやき・ゆりのき学級の生徒が今年1年間で創り上げてきた作品の数々です。想像力豊かな作品が並んでいます。

作品の鑑賞を通して、けやき・ゆりのき学級の生徒と通常学級の生徒の交流が深まり、お互いの個性と人格を尊重し合える気持ちが育まれるといいですね。ぜひ、鑑賞を通して、インクルーシブ教育(障害のある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方)の実践を積み上げていきましょう。

本当の意味での大成功とは…スキー教室振り返り集会(2年)

2月6日(月)

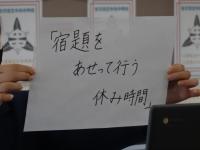

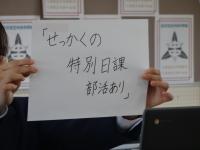

大成功に終わった2学年スキー教室。しかし、課題が全くなかったわけではありません。

1年越しのスキー教室を通して何を学んだのか、どんな成長があったのか、また、どんな課題が残ったのか…。そんな振り返りを個人で、クラスで、そして学年全体でしっかり行い、今後の学校生活に活かすことが、本当の意味での大成功になります。実行委員の素晴らしい振り返りの発表後は、「ミッションクリア」(事前に先生方から出された課題をスキー教室期間中にクリアできた生徒)の表彰を行いました。

偏差値とは…実力テスト(1・2年)

2月3日(金)

2年生は来年、1年生は再来年の高校入試も視野に入れながらの実施です。

中央中の先生方が作成する中間テストや期末テストと違い、範囲が広いというのが特徴です。また、中央中以外の生徒も同じテストを受験しているので、中央中の生徒の中だけでの比較ではなく、県内の多くの受験者の中での自分の位置や今の実力をはかることができます。

その目安として用いられるのがいわゆる「偏差値」です。平均点が偏差値50になります。県立高校や私立高校などを受検(受験)する目安としてこの偏差値が用いられます。3年生になったら、何度も目にしたり耳にしたりすることになるので、今から関心を持ち、偏差値を上げるためにはどうすればよいのか、考えることが大切ですね。ただし、偏差値を上げることだけが勉強をする目的になってしまってはいけませんね。

教科の本質に根差した学びを届ける…家庭科調理実習(3年)

2月2日(木)

「幼児にとっておやつはどうして必要か?」という本時の学習課題を確認して、蒸しパン作りが始まりました。

聞くと、3年生は小学校5年生時の調理実習を最後に3年振りの調理実習ということです。自分で作った蒸しパンの味を噛みしめながら、授業の最後では、「手作りおやつと市販のおやつのメリットとデメリット」を皆であーだこーだと意見を交わしながら学びを深めました。

調理実習は、料理を作ることだけが目的ではありません。料理を作る過程を通して、上述のような学習課題に迫ります。久しぶりの調理実習になります。生徒のみなさんもそこは勘違いしないように確認しておいてください。教科の本質に根差した学びを届ける中央中です。

よい授業の基盤は…数学(1年)

2月1日(水)

数学に限らず令和の時代の授業は、タブレットや電子黒板を活用した授業がスタンダードになっていくのだと思います。しかし、タブレットを使えばよい授業といえるのでしょうか?、毎時間電子黒板にパチリだけの授業で大丈夫なのでしょうか?といった疑問点は一考しなければなりません。

よい授業と言われる基盤は何なのか。それは、昭和も平成も令和の授業も変わらず、教師と生徒そして生徒同士の信頼関係にあるのだと思います。

今日の数学の授業は、教師と生徒、生徒同士の信頼関係が感じられる魂のこもった熱い授業となり、そこから生徒のやる気が生まれました!

頭と体を使って学びを楽しむ…体育(3年)

1月31日(火)

先週、今週と最高気温が一桁の日が続いています。さらに今日は、強い北風の中での授業となりました。そんなグラウンドですが、3年生は、サッカーのゲームを楽しみました。

どうしたらパスがつながるのか、強いシュートを打つにはどのように足を使えばよいのか…頭と体をフル使って学びを楽しみました。3年生は、公立入試に向けてラストスパートの時期ですが、 生徒の顔には笑顔が見られ、元気な声がこだまするグラウンドは、しばし心がホッとする空間になりました。埼玉県公立高校入試まで22日。ガンバレ3年生!

時代(次代)の要請…英語(1年)

1月30日(月)

来週のパフォーマンステストに向けた練習を行いました。「今までで一番よかった思い出は?」という質問で行いました。事前に知らされてはいるものの、ALTの先生とマンツーマンでの英会話は1年生にとっては緊張感漂う時間になりました。

今年度から東京都では、都立高校の入試で英語のスピーキングテストが導入され、既に11月下旬に終了しています。埼玉県公立高校入試では、昭和の時代からヒアリングテストが実施されていますが、時代(次代)の要請が変わってきているようです。教室内で順番を待つ生徒のマスク越しに漏れてくる英語が心地よく感じられる授業でした。ガンバレ1年生!

非日常の感動…スキー教室最終日(2年)

1月28日(土)

いよいよ最終日です。朝の健康観察、全員異常なし!全員で最後のレッスンに参加しています。新しいゲレンデに連れて行ってもらえている班が多いようです。

普段、吉川では味わうことができない”雪の感触”を堪能しながら非日常の感動を味わっています。

スキー教室2日目(2年)

1月27日(金)

「長野フルコース~最高の思い出と笑顔を添えて~」をスローガンに始まった1年越しのスキー教室も2日目を迎えています。コロナ禍が続く中、本当に実施できるのか、常に不安を抱えながらの様々な準備でしたが、本当に一安心です。中央中としては3年ぶりのスキー教室です。

213名での集団行動。ルールやマナーを守りながらの楽しい思い出づくりの3日間です。2日目も体調不良者なく、レッスンに参加しています。

菅平高原、本日の気温氷点下4度、天気は曇り、パウダースノー。絶好のゲレンデコンディションです!

なぜ、あいさつ運動?…朝のあいさつ運動(1年)

1月27日(金)

2年生はスキー教室真っ只中ですが、今日は1年生が関小学校であいさつ運動を行いました。

小中一貫の取り組みとして行っているあいさつ運動にはいくつかのメリットがあると私は考えています。中学生は小学生を指導する立場となり、後輩たちに見られているという意識がプラスの言動につながります。小学生は顔見知りの卒業生を見つけ、新鮮な気持ちであいさつをしながら、「あんな先輩になりたい」という思いがプラスの言動につながります。

さらに、規範意識を身につけるには、中学生になってからでは遅いという研究結果もあり、早い時期から小学校と中学校が連携して、あいさつ運動などの取り組みを継続することで規範意識を身につけさせ、さらに”中1ギャップ”の解消につなげていきます。今日は関小学校の代表児童も中学生と一緒にあいさつを行ってくれました。関小学校の児童のみなさん、ありがとうございました。

スキー教室(2年)

1月26日(木)

参加予定者全員、元気に出発しました。

仲間との時を忘れない…スキー教室前日(2年)

1月25日(水)

2年生の授業の様子です。いよいよ2年生は、明日からスキー教室になります。

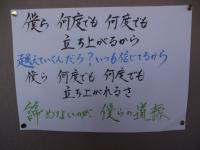

これまでどんな時も2学年249名が力を合わせ、スキー教室の成功に向けて取り組んできたことと思います。意見が合わず仲間とぶつかったこともあったでしょう。わがままを言い周囲を困らせた時もあったことでしょう。このスキー教室を成功させるためにこれまで取り組んできた裏には、そういった過程が必ずあったはずです。その過程での一人一人の心の葛藤が、個人として、そしてクラスや学年が成長していくためには必要なのです。

さぁ、スローガンにもあるように、みんな笑顔で最高の思い出をつくりましょう!一緒に過ごした仲間との時を忘れることのないように。

今は小さな苗でも…朝のあいさつ運動(1年)

1月24日(火)

先週の2年生に続き、今週は1年生が母校に訪問してあいさつ運動を行います。思えば、今日参加してくれた6名も1年前は逆の立場(小学生)にいたわけで、後輩にしっかりとあいさつをしている姿を見ていると、あらためて中学生の伸びってすごいなと感じました。

小さな苗が苗代で密集してもまれながら勢いよく成長する。中学生という時期はやっぱり狭い教室で仲間とあーだこーだと言い合いながら学ぶことが大切なのだと感じる時間になりました。

栄小学校のみなさん、ありがとうございました。27日は関小学校にお邪魔します。

いつもと変わらずの「数楽」…私立入試中心日(3年)

1月23日(月)

昨日から県内私立高校の入学試験が始まりました。中央中からは延べ193名の生徒が受験します。今週の3年生のクラスは毎日何名かが不在ての授業が続きますが、残っている生徒の授業へ取り組む姿勢はいつもと変わりません。

数学は、円周角を使って相似であることを証明する授業でした。空席が目立つ教室の中でもいつもと変わらずに積極的に発言する姿が見られ、数学が「数楽」になりました。明日もガンバレ受験生!

魔法の言葉…「川柳コンクール」表彰式

1月19日(木)

日本語と触れ合い心を豊かにするを目的に実施された、生徒会本部企画「川柳コンクール」の表彰式を行いました。応募総数47句、生徒会本部役員による一次審査で7句にしぼり、最後は全校生徒の投票で賞を決定しました。

今回のこの企画で特筆すべきことは、計画から表彰式まで生徒が主体的に動いたことです。教師は生徒からの質問に「あなたはどうしたいの?」と逆に質問を投げかけ主体性を身につけさせることに終始したようです。「あなたはどうしたいの?」主体性を身につけさせる魔法の言葉ですね。

応募してくれた生徒のみなさん、生徒会本部役員のみなさん、ありがとうございました。

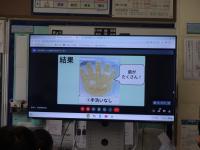

多様な価値観を学ぶ…生徒集会

1月18日(水)

集団生活の良さのひとつに、自分とは普段関わりのない人たちの話を聞く中で多様な価値観を学ぶことができるということがあります。

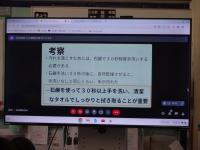

今日の生徒集会では、保健委員会からの発表と生徒会企画「川柳コンクール」の表彰がありました。保健委員さんが実際に実験をして、細菌の増え方を測定し、手荒いの重要性について話をしてくれました。また、川柳コンクール優秀者の句の紹介がありました。

各クラスでの話を聞く姿勢が素晴らしく、先生方も含め学校の一体感を感じる時間になりました。保健委員さん、放送委員さん、生徒会本部役員のみなさん、ありがとうございました。

誇らしげに…朝のあいさつ運動

1月17日(火)

小中一貫教育の取り組みです。コロナ禍で実現できていなかった生徒によるあいさつ運動を栄小学校で行いました。

制服に身を包み、母校の後輩を正門で迎える中学生の姿はいつもより堂々と、そして微笑ましく感じます。今後、中央中学校区児童生徒の貴重な交流の機会として定期的に行っていきたいと考えています。今週金曜日は、関小学校にうかがいます。

栄小学校の児童のみなさん、大きな声であいさつを返してくれてありがとうございました。

「知りたい!」が学びの意欲につながります…理科(2年)

1月16日(月)

2年生、理科の実験の様子です。電流や磁界の向きを変えた時、コイルの動く方向を調べる実験です。

「知りたい!」の強い思いが集中した作業につながっています。電気を流すとなぜコイルが動くのか?その疑問が理由や仕組みを知りたいという学びの意欲につながります。この実験は、様々な家電や機械に使われているモーターの仕組みにつながる話ですね。この後の授業では、フレミングの左手の法則(左手の中指が電流, 人差し指が磁場, 親指が力の向き)として理解を深めていきます。

単なる飾りではありません…けやき・ゆりのき学級

1月13日(金)

けやき・ゆりのき学級、1月のろう下掲示物を紹介します。今月も季節感たっぷりに仕上がっていますね。

校内の掲示物は、単なる飾りではありません。教室は生徒にとっての学習の場であり、ろう下を含めた校内の空間は生活の場です。学校生活や学習に生きる掲示物であることが基本です。「何を育てるために」「どこにどのように掲示するのがよいか」『掲示物があることでより良い環境になる』中央中ではそんな掲示物作りを実践しています。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、2月の掲示物も楽しみにしています。

偶然ではなく必然の合格を勝ちとる…通常授業開始

1月12日(木)

今日から通常授業が再開されました。各学年の教室を回ってみると、目つきが違うのはやはり3年生です。それもそのはず、いよいよ来週は私立入試の中心日、県公立入試までは約1か月です。3年生には、偶然ではなく必然の合格を勝ちとってほしいと願います。

偶然というのは、たまたまそうなること。例えば「受験勉強を本気でやらなかった。でも、合格できてしまった。」これはたまたま運がよかっただけで、今後の人生を考えると、次も同じ結果になるとは限りません。対して、必然は、必ずそうなること。「猛勉強をした。だから、合格できた。」ということ。

中央中の3年生には、ぜひ後者が多いことを願います。ガンバレ3年生!

自分や仲間を守るために…避難訓練(不審者対応)

1月11日(水)

不審者対応の避難訓練を行いました。昨年10月に県内の中学校で発生した、不審者が校内に立ち入り生徒を負傷させた事件を想定しながらの訓練です。不審者対応の訓練は中央中では初めての試みです。

中央中では、日頃から保護者や地域の方々と協働し、不審者を学校に入れない取組を強化していますが、万が一侵入を許した場合に備え、今回実施しました。

訓練が終わった後も中央中では、自分や仲間を守るためにどういう行動をとればよいか、一人ひとりが自分で考えられるように具体的な指導を行っていきます。また、常に防犯体制の見直しを図り、生徒の安全確保に努めてまいります。

「ひたむき」に…3学期始業式

1月10日(火)

1・2年生は51日、3年生は45日の3学期が始まりました。生徒のみなさんは、勉強や部活動などそれぞれの目標をしっかり定めて今日の始業式にのぞんだことと思います。その目標の実現に向けて「ひたむき」に努力を続けてください。

このお正月休み、駅伝、ラグビー、サッカー等々、様々なスポーツをテレビ観戦しました。それぞれの試合、それぞれのプレーにドラマがあり、”感動”の気持ちでテレビに釘付けになっていました。ただひたすらに襷をつなぐ、ただひたすらに勝利を目指す「ひたむき」な姿はやっぱりかっこいい!

今年も中央中生のたくさんの「ひたむき」な姿を見つけホームページに毎日アップしていきます。楽しみにしていてください。まずは、3人の代表生徒のスピーチする姿、新年最初の「ひたむき」な姿でした。

誰もが望んでも経験できない体験…2学期終業式

12月23日(金)

各学年代表生徒が2学期を振り返り、成果と課題を発表しました。マスク越しのその眼差しは2学期の振り返りと同時にすでに3学期を見据えているように感じました。誰もが望んでも経験できない貴重な体験を立派に成し遂げてくれました。ありがとうございました。その後、校長先生から、自分の成長の確認をする、家族へ感謝の気持ちを伝えるなどの話がありました。次に生徒指導担当の先生から冬休みの過ごし方についての話がありました。トラブルに巻き込まれないようご家庭での指導をお願いします。最後に表彰生徒の発表が行われました。

2学期の登校日は79日。今学期も様々な制約がある中で中央中の生徒はよく我慢して頑張りました。来年は当たり前の学校生活が当たり前に行われることを願って2学期を締めくくりたいと思います。今年も中央中へのご理解とご協力に感謝申し上げます。

みなさま、よい年をお迎えください。

活字の学びの成果…新聞コンクール奨励賞(1年)

12月21日(水)

2学期の最後に嬉しいニュースが届きました。新聞等を見て既にご存知の方もいると思いますが、本校1年生の竹澤彩葉さん(たけざわいろは)が第13回「いっしょに読もう!新聞コンクール」で奨励賞に選ばれました。

祖母から聞いた戦争の体験を具体的かつ表現力豊かに”手書き”で新聞にまとめました。新聞の完成度もさることながら、戦争という未体験の出来事を「自分事」として捉えている感性に感心しました。

やはり、”手書き”の文字は、読む人の心に訴えるものがあり、デジタルにはない良さです。中央中の先生方は、試行錯誤を繰り返しながら、アナログとデジタルを使い分けた授業づくりに取り組みます。(写真の新聞記事は、12月20日付読売新聞朝刊より抜粋)

当たり前の行動の成果とは…大掃除

12月20日(火)

2学期の登校日も今日を入れて4日となりました。今日は全校で大掃除を行いました。

中央中の生徒は、誰かが見ている、見ていないは関係ありません。自分のやるべきことを当たり前の事として丁寧に取り組みます。その道の達人と呼ばれている人は、自分のやるべきことを当たり前のこととして丁寧に取り組みます。だから、その物や人に対して愛着がわき、達人とまで呼ばれる成果をだすことができるのですね。

きれいになった教室で明日は2学期最後の授業、明後日は学活・学年集会、23日が終業式です。

時代(次代)の要請を意識した授業…英語(3年)

12月19日(月)

3年生、英語の授業の様子です。教科書に登場する人物になりきり、班ごとに英語の寸劇を表現力豊かに発表しました。緊張感あり、笑顔あり、発表の最後には自然と拍手が起きるクラスの雰囲気が心地よい授業でした。

今年度から、都立高校の入試に英語のスピーキング(話す力)のテストが導入されました。埼玉県公立高校の入試では、ヒアリング(聞く力)のテストが実施されています。埼玉県公立の入試でもスピーキングのテストが導入されていくのでしょうか。

入試の内容も時代(次代)の要請の転換期にきているようです。

出来るようになる喜び…音楽(2年)

12月16日(金)

2年生の音楽の様子です。「カントリーロードのコード弾きにチャレンジしよう」を目標に授業が展開されました。

私もギターを少しだけかじったことがあるのですが、左右の手の動かし方が異なり難しさがあるため、弾けるようになった時の喜びが大きいです。2人でアドバイスをし合いながら、楽しい学びの時間を過ごしました。

ギターはスペインが起源の楽器と言われ、ヨーロッパ中世後期の楽器ギターララティーナ(くびれた胴と4本の弦をそなえた楽器)をもとに派生したそうです。もう一段クオリティの上がった演奏を聴ける日が楽しみです。

共助の心を育む…生徒会本部役員募金活動

12月15日(木)

新旧生徒会本部役員が朝の登校時間帯に募金活動を行ってくれています。

共同募金活動は、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に「国民たすけあい運動」として始まりました。第1回目の共同募金活動では、およそ6億円の寄付金が寄せられたそうです。現在の貨幣価値にすると1200億円に相当します。現在では、地域の課題解決に取り組む民間団体を支援する「じぶんの町を良くするしくみ」として地域の様々な福祉活動を支援しています。

明日まで行います。生徒のみなさん、教職員のみなさん、ご協力をお願いします。新旧生徒会本部役員のみなさん、ありがとうございます!

書の文化(1年)・満天の星(2年)・豊かな感性(3年)…書きぞめ

12月14日(水)

上記タイトルは、今年度の埼玉県書きぞめ展覧会の各学年課題です。今は楷書ではなく、1年生から行書で書くそうです。

行書は、楷書とは違って点画の連続や省略が見られますが、草書のように楷書とかけ離れた字形になるということはありません。行書は速筆向きでありながら読みやすい書体です。ただひたすらに筆を動かすだけでなく、楷書と行書の違いを理解し、また、行書の筆使いについて、力の入れ具合で線を太くしたり細くしたり、また、力を抜きながら筆を上に上げると、上手く“はね”が書けることなども学んだ後に真剣に半紙と向き合っています。

一気に書き上げるもよし、一つの文字を何度も繰り返し練習するもよしです。納得のいく作品を仕上げてください。

心をひとつにしての教育活動…保護者会

12月13日(火)

本日の1学年保護者会の終了をもって、全学年の保護者会が滞りなく終了しました。師走のお忙しい中、多くの保護者の皆様にご来校いただきました。感謝申し上げます。1学年と2学年はスキー教室についての説明、3学年は進路についての説明が中心となりました。

今後も教職員、生徒、そして保護者の皆様が心をひとつにしての教育活動にご協力をお願いいたします。

”憧れの先輩”としての存在感…先輩から学ぶ(1年・2年)

12月12日(月)

1年生が2年生から学習や部活動、生活面などについてのアドバイスを受けました。

2年生の代表生徒からは、自分の目標を定める・考える習慣を身につける・本番を意識して準備をする・勉強も部活動も両方頑張ることで力がつく・素直に行動するなど具体的な体験談を盛り込みながらの話がありました。

1年生は、今抱いている不安や疑問、悩みを解決する糸口を見つけられたようです。また、1年生のある生徒は、「1年後の自分の目指すべき姿を具体的にイメージできた」と言っていました。

”憧れの先輩”としての存在感を示してくれた2年生の代表生徒のみなさん、ありがとうございました。

誰かの支えに感謝する…環境委員

12月8日(木)

環境委員のみなさんが毎朝寒い中、落ち葉掃除を行ってくれています。先日、中央中を訪れた保護者の方が「中央中はいつも校内がとても綺麗ですね」とおっしゃてくれました。日々の全校清掃もさることながら、環境委員さんのような代表生徒の見えない活躍によって中央中は支えられています。

今日みなさんが感じた小さな喜びであったり小さな感動は、誰かの大きな支えがあるということを忘れないようにしたいですね。環境委員のみなさん、ありがとうございます。”感謝”です!

異なるものへの寛容さと理解が大切です…留学生来校!

12月7日(水)

タヒチからの留学生が中央中の授業を体験しました。書初めの授業では、初めて握る筆の感触に戸惑いながらも丁寧に書き上げ、日本の伝統文化の神髄を感じたようでした。また、英語の授業の中では、母国タヒチの文化についての講義も行ってくれました。休み時間には生徒たちと談笑する場面も見られ、「楽しかったです。よい経験になりました。」と中央中を後にしました。

グローバル化が進んだ現代の日常の中で、色々な国や地域にルーツをもつ方々を目にしたり、コミュニケーションをとったりする機会が増えています。そうした時に自分とは異なる文化や習慣(例えばタヒチのタトゥーの文化など)に対して、寛容さや理解を示すことが大切になります。その点で国際理解教育の重要性は年々増しているといえます。都立高校の入試に英語のスピーキングが導入されたこともその一例でしょう。

留学生とサヨナラした後、ある生徒がこう言っていました。「もうちょっと英語ができればもっと色々なことを知ることができたのに…」と。これからも中央中では国際理解教育に力を入れていきます。生徒のみなさん、ご協力ありがとうございました。

単なる思い出作りでは終わらせない…けやき・ゆりのき学級

12月6日(火)

けやき・ゆりのき学級、12月のろう下掲示物を紹介します。12月といえばクリスマス。ひとりひとりの思いがつまった表現力豊かな作品に仕上がっています。

私も大きな行事の前後には、掲示物に力を入れて生徒と一緒に作ってきました。掲示物を作ることでクラスのコミュニケーションが円滑になるとともにその後のクラスの雰囲気が大きく変わることを実感してきました。さらに、掲示物を作る時に意識していたことは、単なる思い出作りの活動に終わらせるのではなく、掲示物を作るという体験を通して良い人間関係を構築させ、自然とクラスの中に笑顔や会話が増えていくことをねらいとしていました。

そんなことを思い出しながら、けやき・ゆりのき学級をのぞいてみると…今日も笑顔と会話があふれていました。

心の葛藤が成長の糧…スキー教室事前学習(2年)

12月5日(月)

今日はウエアやブーツのサイズ合わせを行いました。これまでに、部屋割や係、ルールそしてスローガンを自分たちで決め、いよいよスキー教室への準備も佳境に入ってきました。

これまでどんな時も2学年249名が力を合わせ、スキー教室の成功に向けて取り組んできたことと思います。意見が合わず仲間とぶつかったこともあったでしょう。わがままを言い周囲を困らせた時もあったことでしょう。このスキー教室を成功させるためにこれまで取り組んできた裏には、そういった過程が必ずあったはずです。その過程での一人一人の心の葛藤が、個人として、そしてクラスや学年が成長していくためには必要なのです。

ようやく少しだけ見え始めてきたこの先の未来において、どんな状況が待ち受けていようとも、この2学年なら「必ず乗り越えられる」と信じています。ガンバレ2年生!

「健気な」活動…けやき・ゆりのき学級

12月2日(金)

盛夏を乗り切った夏の草花に代わり、パンジーやビオラといった冬のお花への衣替えが完了しました。今回もけやき・ゆりのき学級のみなさんがお手伝いをしてくれました。

冬でも枯れないお花は種類が少なく寂しい時期ですが、逆に寒い時期から咲き始める花もあります。時に雪が舞い、氷点下の寒さのなかでも咲き続ける姿は、しばしば、「健気(けなげ)さ」(年少であったり力が弱かったりする者が困難な物事に対し懸命に立ち向かう様子)の比喩として用いられます。中央中の生徒のみなさんもこの冬の花のように”健気に”日々の学習や部活動に励んでください。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、ありがとうございました。