学校ブログ

出前授業(3年)

3月5日(水)

昨日、3学年で出前授業を行いました。

金融リテラシー向上コンソーシアム様から3名の講師の方に来校いただき、金融教育セミナーを行いました。ライフプランニングの考え方、家計管理、キャッシュレス決済、ローン・クレジットについて説明していただきました。中学生からできることとして、①支出はニーズとウォンツに分けて管理すること、②お金はニーズを優先して使うこと、③ウォンツでも優先順位をつけること、④先取り貯蓄をすることを教えていただきました。

また、金融トラブルについてもお話があり、今後トラブルに巻き込まれないように・巻き込まれた時の対処法を学習しました。これからの人生においては自分の責任で適切な判断ができるようにしていきましょう。

最後の課題…卒業式練習(3年)

2月28日(金)

早いもので2月も最終日となりました。公立高校受検者は発表の日まで落ち着かない日が続きますが、今日から3年生が卒業式の練習をスタートさせました。卒業式の練習で何を練習しているかというとそれは「所作」です。証書を受け取る”所作”、礼の”所作”などです。「所作は目から伝わる感謝の気持ち」です。3年生のみなさん、声は発せずとも保護者や先生方、在校生に感謝の気持ちを伝えることはできます。しっかり所作の練習を重ねてください。

「卒業期をいかに過ごすか。」3年生全員に課せられた最後の課題ですね。凛とした姿勢で話を聞く3年生、素晴らしい姿でした。

いつ始める?…期末テスト(1・2年)

2月27日(木)

昨日と今日の2日間で行いました。

1年生は中学生になって4回目、2年生は8回目の定期テストとなります。定期テストのための「テスト勉強」は、およそ2ヶ月分の学習内容を、2週間前に計画表を作成し取り組みます。対して、昨日3年生が挑んだ公立高校入試、受検のための勉強(いわゆる「受験勉強」)は、中学校3年間の定期テスト12回分が出題範囲となります。2年生は、「テスト勉強」の必要がない3月に「受験勉強」(特に1・2年次の復習)を始める絶好の時期になります。

部活動を引退しての夏休みから始めればいいやと考えている2年生はいませんか?それで本当に間に合いますか??

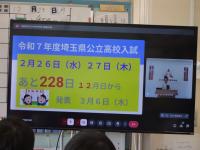

いよいよ…前日集会(3年)

2月26日(水)

今日は、埼玉県公立高校の学力検査日です。昨日放課後、最後の注意事項等を伝える集会が行われました。

進路が既に決まっている私立合格者からのビデオメッセージでのエールが勇気を与えてくれる集会になりました。各教科何点取れば合格できるのか、個々の具体的な目標点を意識し、出来そうな問題から解くように頑張ってきてほしいと思います。また、ケアレスミスだけは絶対にしないように…。

”彼も人なり我も人なり” ガンバレ受検生!

筝と琴の違いは?…音楽(2年)

2月25日(火)

2年生が練習しているこの楽器、何だか分かりますか?私はてっきり琴だと思っていましたが、実は「筝(そう)」という楽器だそうです。何が違うのか?…柱(じ)と呼ばれる可動式ブリッジがあるのが「筝」、ないのが「琴」だそうです。また、筝は右手の親指・人差し指・中指に爪をつけて演奏します。

違いが分かったところで、授業の様子を見ていると、どうやらこのクラスは友達に「できない」「教えて」が気軽に言える雰囲気のクラスのようです。あちらこちらで教え合いの様子が見られました。友達に教えてもらった後の「できた!」の笑顔が印象的な授業でした。

あと5日、まだ5日どっち?…社会・数学(3年)

2月21日(金)

埼玉県公立学力検査日を5日後に控え、各公立高校の倍率が発表されました。そんな今日を含めて3年生の教科の授業日は残り2日となりました。

このような中、社会では過去問題、数学では期末テスト直しを行いました。これからの5日間は、難しい問題は避け、確実に〇にできそうな問題を中心に取り組み、自信を持って本番を迎えることが大切です。

あと5日しかないととらえるかまだ5日あるととらえるか…まだまだできることはありそうです。最後までガンバレ3年生!

個性と人格を尊重し合う気持ち…けやき・ゆりのき学級

2月20日(木)

けやき・ゆりのき学級前のろう下に展示されています。これらは、けやき・ゆりのき学級の生徒が今年1年間で創り上げてきた作品の数々です。想像力豊かな作品が並んでいます。

作品の鑑賞を通して、けやき・ゆりのき学級の生徒と通常学級の生徒の交流が深まり、お互いの個性と人格を尊重し合える気持ちが育まれるといいですね。

手作りの効能…家庭科(1年)

2月19日(水)

1年生家庭科の様子です。

日常の学校生活に役立つデスクサイドバックの作成が進んでいます。自分で考えたデザインを基に完成形をイメージしながら、作業に全集中です。何人かの生徒に声をかけてみましたが、ほとんどの生徒はミシンを初めて使うようでした。

雑巾やテーブルクロスなどお店に行くと買えるものがあふれている現代ですが、こうして苦労しながら手作りをしたものには愛着がわき大切に使う気持ちが芽生えます。作品作りを通して心作りも行う授業です。安全第一での製作は、まだまだ続きます。

またひとつ快適な教育環境へ…体育館空調設備工事完了

2月18日(火)

一昔前の体育館とは全く異なる環境が整いました。ついに中央中の体育館に冷暖房機器が整備されました。

写真に写っている冷暖房機器がフロアに11機、柔道場に3機設置されました。合計14台の機器が、広い体育館の中を涼しくしたり暖めたりします。体育の授業や部活動時の使用だけでなく、全校集会や保護者会等の体育館での行事も快適に行えるようになりそうです。夏だけでなく、冬も暖かく過ごすことができそうです。来月の卒業式は暖かい中で挙行できそうです。ひとり一台タブレットの整備などここ数年で劇的な変化が見られる学校現場です。

工事期間中は自転車通学者や体育館部活の生徒らに不便をかけました。ご協力ありがとうございました。

悔いのないように…期末テスト(3年)

2月17日(月)

3年生にとっては中学校生活最後の定期テストとなります。埼玉県公立入試を来週に控え、テスト勉強と受検勉強を並行しての準備となりました。お疲れ様でした。

公立高校入試を控えている3年生のみなさんは気持ちを入れ直し、ラストスパートの受検勉強で悔いのない取り組みを行ってください。ガンバレ3年生!

第3回学校運営協議会

2月14日(金)

学校運営協議会(コミュニティ・スクール)は、学校と地域の方等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みとされ、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことになります。協議では、本校教育活動の実践について、様々な御意見をいただきました。

今年度最後の開催が終了となりました。お忙しい中での御来校、また、貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。

特別支援学級新入生体験会(けやき・ゆりのき学級)

2月13日(木)

昨日、来年度入学予定の6年生が来校して、中央中の特別支援学級の生徒と交流しました。6年生の顔には明らかに緊張感が漂っていましたが中学生が制服の説明などをすると少し笑顔がもれ、4月からの新たな生活への不安が少し取り除かれたようです。

6年生の気持ちや心の動きを想像、観察しながらの体験会、流石は中学生!一生懸命に考えながら会を進行している姿が印象的でした。”あこがれの先輩”の姿を見せられたようです。

食育指導(3年)

2月12日(水)

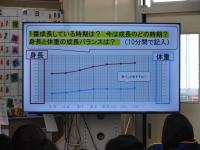

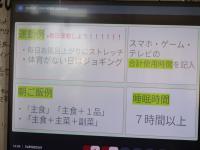

生活習慣見直しWeekの結果を受けて、家庭科・養護・栄養の3教諭が協働で2コマの授業を行いました。

この授業の主なねらいは「自分の成長と生活習慣について振り返り変化に気付くこと」「自分の生活習慣と食生活の課題を改善し、健康に生活するために必要なことを実践しよう」です。5クラス同時にリモートで行いました。塾・部活動・ダイエットなど今の中学生に身近な事例を提示したため、より自分事としてとらえることができました。

「食べたいものよりも食べるべきものを優先する」ことに気づいた3年生です。

始業前自習教室(3年)

2月10日(月)

始業前に教室を開放して各自で自習を行う取り組みが今日から始まりました。静寂の中に心地よい緊張感がある教室です。

この取り組みのねらいのひとつに「朝型の生活に戻す」ことがあります。これまで夜型の生活で勉強を続けてきた人達もそろそろ入試本番の時間に合わせた生活に戻していきましょう。そういう意味でもこの自習教室に参加するメリットは大きそうです。

県公立高校入試まで16日。1分1秒を大切にした学びが続く3年生です。2年生は来年、1年生は2年後、自分の番です。

偏差値=”今求められている学力”ではありません…実力テスト(1・2年)

2月7日(金)

1年生は中学生になって初めての実力テストになります。中央中の通知表の成績には関係ありませんが、今の自分の実力を知るよい機会となります。

さて、1年生は初めて耳にする人もいると思いますが、この実力テストでは、偏差値(テストを受けた集団の中で自分がどのくらいの位置にいるかを表す数値で、平均点を偏差値50になるようにし、その基準からどのくらい高い、または低い点数だったかを表す数値)が算出されます。最高が75、最低が25になります。自分の実力を相対的に把握できる便利な数値です。

間違ってほしくないのは、「偏差値の高さ」=「今求められている学力の高さ」ではありません。学びに向かう姿勢や授業、家庭学習の取り組み方が変わるきっかけになるといいですね。

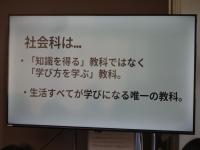

「教科書で教える」ではなく「教科書で考えさせる」授業

2月6日(木)

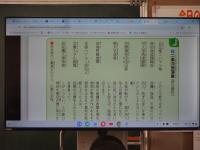

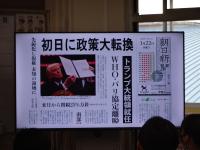

いよいよ埼玉県公立高校入試まで20日となりました。先日新聞に掲載されていた今年の大学入学共通テストの問題に目を通してみました。各教科の問題を見てみると、解答はマークシート方式なのですが、知識や解法の暗記のみで解答できるような問題は、数年前よりも格段に少なくなった印象です。資料やデータ、グラフなどの読み取りが重視され、思考力や判断力を問われる出題が多くみられました。この傾向は、高校入試でも同じと考えられます。3年生のみなさん、準備はいいですか。

我々、教える側の教師も「教科書で教える」のではなく「教科書で考えさせる」授業への転換を意識した授業づくりを行っていかなければなりません。デジタル教科書にタブレット、もはや日常です。

500時間の意味(3年)

2月5日(水)

公立入試を控えたこの時期、校舎を回っていると自然と3年生のフロアに足が向きます。

期末テスト9日前の今日、国語は公立入試の作文を想定した授業です。同じ時間に行われている他のクラスの数学では、教科書の内容が終了し、入試問題模擬テストにチャレンジです。

埼玉県公立入試まであと21日。ざっと500時間です。まだまだやれること、できることはありそうです。ガンバレ3年生!

支援籍学習(2年・1年)

2月4日(火)

2時間目に英語、6時間目に音楽の授業で行いました。

埼玉県では、平成16年度から「ノーマライゼーションの理念に基づく教育」の推進を図っており、障がいのある子とない子が一緒に学ぶ機会を拡大していくための新たな仕組みである「支援籍」の普及を進めています。「支援籍」とは、障がいのある児童生徒が必要な学習活動を行うために、在籍する学校または学級以外に置く埼玉県独自の学籍です。例えば、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校に「支援籍」を置くことにより、同じ学校のクラスメイトとして一定程度の学習活動を行うことができます。

今日は中央中学区内に住み、普段は三郷特別支援学校に通学している生徒2名が今年度2回目の来校、一緒に授業を受ける中で、交流を深めました。

1分1秒を大切にした授業(3年)

2月3日(月)

埼玉県を中心とした私立高校の入試が一段落し、進路が決定した生徒もいます。おめでとうございます!

しかし、多くの生徒は、2月26日(水)から行われる埼玉県公立高校入試に向けて学びを続けています。3年生はその前に2月14日(金)、17日(月)に行われる最後の期末テストもあります。

1分1秒を大切にした授業に取り組んでいる3年生です。

こだま賞(3年)

1月31日(金)

こだま賞受賞者を紹介します。大掃除後の翌日、特別支援学級の机やいすを廊下から教室内に運び入れる作業を手伝ってくれた3年生です。

彼の姿勢で素晴らしいことは、誰かと一緒ならやるではなく、自主的に一人で活動してくれたことです。中学生ともなると他人の目を気にして行動する機会が増えてきますが、この3年生は「自分はこうしたい」という意志のもとで活動してくれたことに大きな価値があります。

ありがとうございました。

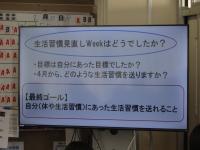

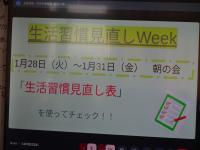

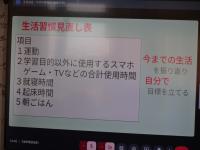

生活習慣見直しWeek

1月28日(火)

生活習慣見直しWeekの取り組みが全校でスタートしました。この取り組みの主なねらいは、生徒自らがたてた目標を見直し改善しようとする意識を高めることにあります。見直しをする項目は、運動・スマホやゲームの時間・就寝時間・起床時間・朝ごはんの5項目です。1月28日(火)から1月31日(金)まで行います。

ご家庭でも話題にしていただき、適切なご指導をお願いいたします。

「よいクラス」のレベルアップ…国語(3年)

1月27日(月)

3年生の国語では、詩の鑑賞の授業です。一人で考え、グループで理解を深めました。その後、感想やアドバイスを記入した付箋をプリントに貼り、そのプリントをグループで共有しました。

入試期間中の緊張感の中にも、時折もれる笑顔、クラスの居心地のよさを感じます。3年生義務教育最後の「よいクラス」がレベルアップしています。

全国学力・学習状況調査事前確認(2年)

1月24日(金)

今の2年生が来年度受ける調査になります。本番は、4月17日(木)ですが、今回の理科は初めてのCBT( Computer-based Testing )調査のため、どんな問題がどんな形で出題されるのか、事前に確認を行いました。

文部科学省を中心とした国レベルでは教科書のデジタル化を本格的に検討し始めました。様々な意見や考えが交錯する教育現場です。紙使用が激減する時代になってきました。

期待を膨らませる時間…栄小6年生来校

1月23日(木)

先月の関小学校に続き、今日は栄小学校の6年生のみなさんが中央中学校の数学と社会の先生の授業を受けました。その後、質問タイムを行いました。最初は緊張した面持ちの児童たちでしたが、授業が進むにつれ笑顔も見られるようになり充実した時間になったようです。

栄小学校6年生のみなさん、4月から始まる中央中学校での生活をイメージできたでしょうか。3年後、「中央中でよかった」と、自信と誇りを持って卒業してもらえるよう、教職員一同、一丸となって様々な教育活動を充実させていきます。どうぞ、安心して、また、期待を膨らませて、入学してもらいたいと思います。入学式の日を楽しみに待っています。

いつもと変わらずに…私立入試中心日(3年)

1月22日(水)

県内私立高校の入学試験が始まりました。中央中からはのべ144名の生徒が受験します。今週の3年生のクラスは毎日何名かが不在ての授業が続きますが、残っている生徒の様子はいつもと変わりません。

空席が目立つ教室の中でもいつもと変わらずに落ち着いた様子の3年生です。明日もガンバレ受験生!

多様な価値観を学ぶ…生徒集会(保健委員会)

1月21日(火)

学校など集団生活の良さのひとつに、自分とは普段関わりのない人たちの話を聞く中で多様な価値観を学ぶことができるということがあります。

今日の生徒集会では、保健委員会から「生活習慣見直しウィーク」の実施についてスライドを用いての発表がありました。それを受けて各自で各項目(運動・スマホやゲームの使用時間・就寝時間・起床時間・朝ごはん)の目標を定めました。保健委員のみなさん、自分のクラスの達成状況の見届けをお願いします。

各クラスでの話を聞く姿勢が素晴らしく、先生方も含め学校の一体感を感じる時間になりました。保健委員さん、ありがとうございました。

掲示物の意味…けやき・ゆりのき学級

1月20日(月)

けやき・ゆりのき学級、1月のろう下掲示物を紹介します。今月も季節感たっぷりに仕上がっていますね。

校内の掲示物は、単なる飾りではありません。教室は生徒にとっての学習の場であり、ろう下を含めた校内の空間は生活の場です。学校生活や学習に生きる掲示物であることが基本です。「何を育てるために」「どこにどのように掲示するのがよいか」『掲示物があることでより良い環境になる』中央中ではそんな掲示物作りを実践しています。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、2月の掲示物も楽しみにしています。

プロフェッショナル~仕事の流儀~…専門委員会

1月16日(木)

後期専門委員による活動の様子を紹介します。

専門委員会は、それぞれの活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度を養うことを目的としています。また、クラスや学校を代表する役割を担うことで、企画力や実行力、また協調性など、この先訪れるであろう(すでに訪れている?)予測困難な社会をたくましく生き抜いていく上で必要な力が身につきます。

専門委員のみなさん、その仕事のプロフェッショナルを目指して頑張ってください。

?と!を繰り返しながら…英語(2年)

1月15日(水)

にぎやかな声がろう下に響いてきたので、教室に入ってみると…2人学びの最中でした。与えられた文法を用いて問答を繰り返すレッスンです。

しばらく生徒の様子を観察していると、初めは戸惑っていたグループも「?(何で)」と「!(そっか)」を繰り返しながら主体的な学びへ、さらに英語で思いを伝える学びへと深めることができました。

命に触れる体験…保育実習(3年)

1月14日(火)

学校は授業以外にも様々な体験の場があります。昨年12月からクラスごとに保育実習を行ってきました。絵本の読み聞かせや家庭科の授業で作成した手作りの遊具で一緒に遊んだり、緊張感の中にも笑顔あふれる貴重な体験になりました。

今回の保育実習は幼児の命に直接触れる貴重な機会になりました。ふれあう幼児のため、そして自分のため、お世話になる保育園の方々のため、自覚と責任ある行動(振る舞い)がしっかりできた3年生です。受験(検)を目前に控えた3年生にとって束の間の気分転換にもなりました。

実習を快く受け入れていただいた保育園のみなさま、ありがとうございました。

キーワードは「自分も被害に合うかもしれない」…避難訓練

1月9日(木)

地震にしろ竜巻にしろ、人がパニックに陥るような大きな危機的状況では、自らの判断力と行動力に全てがかかっています。なので、今日のような避難訓練ではどのような災害であろうとも主体性を持ち、災害から「命を守る対策」を学ぶことが重要です。生徒のみなさん、今日の訓練は主体性を持ってできたでしょうか?

そこで、みなさんに災害から命を守るために必要なキーワードを示します。それは…「自分も被害に合うかもしれない」です。この「自分も被害に合うかもしれない」という気持ちや覚悟が災害対策に必要な主体性を生み出します。

ぜひ、ご家庭でもこの機会に災害対策について話題にしてみてください。

一生懸命はかっこいい…学年集会・発育測定

1月8日(水)

冬休み中に読んだある雑誌にこんな記事がありました。「…当たり前ですが、一番かっこいいのは、何事も懸命になれる人です。真剣に取り組み、真剣に行動する。そこに全力を注げる人こそが大成しますし、周りによい影響を与えてくれる存在になります。それを斜に構えて”一生懸命なんてかっこ悪いじゃん”なんて思っているとしたら、それは勘違いでしかなく、周りからも冷ややかな目で見られていると気づかなければなりません。…」正にその通りだと思います。

この文章を見て、「一生懸命ってかっこいいんだ」と感じ、「よし今年はやるぞ!」というポジティブな思いを巡らし、その思いを行動に移すことが自身の成長につながります。もちろん、時として我慢や苦労も必要で、途中の失敗や挫折も全然OKです。その失敗や挫折も含めて「一生懸命はかっこいい」のですからね。

今日は、学年集会で各学年3学期の目指すべき方向性を生徒と先生で”一生懸命”に考え、共有しました。

「ひたむき」に…3学期始業式

1月7日(火)

1・2年生は53日、3年生は46日の3学期が始まりました。生徒のみなさんは、勉強や部活動などそれぞれの目標をしっかり定めて今日の始業式にのぞんだことと思います。その目標の実現に向けて「ひたむき」に努力を続けてください。

このお正月休み、駅伝、ラグビー、サッカー等々、様々なスポーツをテレビ観戦しました。それぞれの試合、それぞれのプレーにドラマがあり、”感動”の気持ちでテレビに釘付けになっていました。ただひたすらに襷をつなぐ、ただひたすらに勝利を目指す「ひたむき」な姿はやっぱりかっこいい!

今年も中央中生のたくさんの「ひたむき」な姿を見つけホームページにアップしていきます。楽しみにしていてください。まずは、3人の代表生徒のスピーチする姿、それを真剣な眼差しで聞き入る姿、冬休み中に活躍した表彰生徒の姿、新年最初の「ひたむき」な姿でした。

眼差しの先はすでに…2学期終業式

12月24日(火)

各学年代表生徒が2学期を振り返り、成果と課題を発表しました。その眼差しは2学期の振り返りと同時にすでに3学期を見据えているように感じました。誰もが望んでも経験できない貴重な体験を立派に成し遂げてくれました。ありがとうございました。その後、生徒指導担当の先生から冬休みの過ごし方についての話がありました。トラブルに巻き込まれないようご家庭での指導をお願いします。最後に表彰生徒の発表が行われました。

2学期の登校日は81日。今学期も様々な行事や取り組み等がある中で中央中の生徒はよく頑張りました。来年も中央中生の更なる飛躍を期待して2学期を締めくくりたいと思います。今年も中央中へのご理解とご協力に感謝申し上げます。

みなさま、よい年をお迎えください。

1年間のまとめ→新年の決意へ…学年集会

12月23日(月)

学期末恒例のまとめ集会を各学年リモートで行いました。(体育館空調設備工事のため)

2学期の成長や課題を学年生徒と教師が共有し、一体感を作り上げる大切な50分です。代表生徒の振り返り、学年主任の先生の言葉、冬休みの学習面・生活面の諸注意等、話を聞く時間が多くなりましたが、各自の心と頭でしっかり受け止められたようです。

生徒のみなさん、1年間のまとめをしっかり行うことで新年の決意が生まれます。今年の振り返りをしっかり行って明日の終業式にのぞんでください。

よいところに気付く眼差しをもつ…こだま賞(3年)

12月20日(金)

今年最後のこだま賞受賞者を紹介します。下校途中、具合が悪くなり倒れてしまった高齢の女性を介抱し、「大丈夫ですか」等の声をかけ続け体を支えるなど適切な処置を行ってくれた3年生の3人です。

高齢の女性本人と民生委員の方から直接学校にお礼の連絡がありました。「周りの大人は見て見ぬふりをして素通りしていきました。その生徒さんに助けてもらっていなければどうなっていたことか。本当に感謝しています。」とのことでした。

コロナの後遺症なのか、様々なストレスがある昨今、“あら探し”を得意としている人が増えている気がします。そんな中、学校の“いいところ”を見つけ、ご連絡をいただけたことに感謝申し上げます。生徒のみなさんも、自分を含め、周囲の人のよいところをたくさん探していきましょう。

3人の3年生、ありがとうございました!

心の成長につながる大掃除

12月19日(木)

通常の清掃時間は15分ですが、今日は50分使って大掃除に取り組みました。

中央中の過去には自分の役割を自覚せず、さぼったり手を抜いてしまう生徒もいましたが、今の中央中生は違います。全員が自分の分担を全力で取り組んでくれます。(来校されたお客様の多くにろう下や流しがきれいですねと言ってもらえます)やはり、どんなことでも一生懸命な姿はかっこいいですし、互いのよさを当たり前のこととして認め合うことができ、心の成長につながりますね。この後、教室内はワックスをかけ、来週の終業式を迎えます。

学校公開・保護者会

12月18日(水)

先週は3学年、昨日は1学年、そして本日2学年、学年ごとに学校公開と保護者会を実施しました。

特に3年生の保護者会では進路に係る説明を丁寧に行いました。今後のスケジュールや準備するもの等、様々な確認を保護者の皆様とともに行いました。今年度から埼玉県公立の出願は、各自(各家庭)でのWeb出願となります。(調査書は学校で郵送します)ミスがあっても対応ができるよう、早め早めの準備をお願いします。

各学年、保護者の皆様にはご多用の中、学校公開・保護者会にご来校いただき、ありがとうございました。

心休まる一時…モルックエキシビションマッチ(2年)

12月16日(月)

2学期の登校も今日を含めて7日になりました。

2学年昼休み企画「モルック大会」がいよいよ最終日です。8チームによる激戦を勝ち抜いた生徒代表チームVS2学年教員チームです。序盤の展開を見ていると、教員チームの勝利と思われましたが、生徒代表最終の一投で劇的な逆転勝ちという結果になりました。

通知表の作成や部活動など忙しい毎日を送っている先生方ですが、先生たちにとっても心休まる一時になったようです。

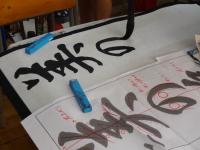

美の追求…書初め(2年)

12月12日(木)

今年度の2年生の課題は「美の追求」です。2年生は行書(楷書と比べるとなめらかにつながり、早く書けて読みやすいのが特徴)にチャレンジです。各自が上手に自分のスペースを確保、移動するときは譲り合いながらも、筆に集中です。準備も後片付けも含め「美の追求」を大切に練習を続ける2年生です。

健気に(けなげに)…けやき・ゆりのき学級

12月11日(水)

盛夏を乗り切った夏の草花に代わり、冬のお花パンジーへの衣替えが完了しました。今回もけやき・ゆりのき学級のみなさんと学生ボランティアさんが作業してくれました。

冬でも枯れないお花は種類が少なく寂しい時期ですが、逆に寒い時期から咲き始める花もあります。時に雪が舞い、氷点下の寒さのなかでも咲き続ける姿は、しばしば、「健気(けなげ)さ」(年少であったり力が弱かったりする者が困難な物事に対し懸命に立ち向かう様子)の比喩として用いられます。そんな風に花を見ると心が和やかになりますね。中央中の生徒のみなさんもこの冬の花のように”健気に”日々の学習や部活動に励んでください。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、学生ボランティアさん、ありがとうございました。

掲示物を作るねらい…けやき・ゆりのき学級

12月10日(火)

けやき・ゆりのき学級、12月のろう下掲示物を紹介します。12月といえばクリスマス。ひとりひとりの思いがつまった表現力豊かな作品に仕上がっています。

私も大きな行事の前後には、掲示物に力を入れて生徒と一緒に作ってきました。掲示物を作ることでクラスのコミュニケーションが円滑になるとともにその後のクラスの雰囲気が大きく変わることを実感してきました。さらに、掲示物を作る時に意識していたことは、単なる思い出作りの活動に終わらせるのではなく、掲示物を作るという体験を通して良い人間関係を構築させ、自然とクラスの中に笑顔や会話が増えていくことをねらいとしていました。

そんなことを思い出しながら、けやき・ゆりのき学級をのぞいてみると…今日も笑顔と会話があふれていました。

膨らむ期待…関小6年生来校

12月9日(月)

関小学校6年生のみなさんが中央中学校の理科と社会の先生の授業を受けました。最初は緊張した面持ちの児童たちでしたが、授業が進むにつれ笑顔も見られるようになり充実した時間になったようです。

6年生のみなさん、4月から始まる中央中学校での生活をイメージできたでしょうか。3年後、「中央中でよかった」と、自信と誇りを持って卒業してもらえるよう、教職員一同、一丸となって様々な教育活動を充実させていきます。どうぞ、安心して、また、期待を膨らませて、入学してもらいたいと思います。入学式の日を楽しみに待っています。

「好き」を仕事にする…職業調べ発表会(2年)

12月6日(金)

総合的な学習の時間に、自分が将来就きたい職業や興味を持った職業について調べ、班内で発表し、各班の代表者がスライドを用いてクラスで発表会を行いました。

就きたいと思った理由、就くまでの過程、必要な資格、年収等々、丁寧に調べ、しっかり発表することができました。自分が将来どんな職業に就きたいかを考えるキーワードは「好き」です。まずは自分が好きなことを挙げてみて調べることから始めてみましょう。

発表が終わったときに心温まる労いの拍手、クラスの温かい雰囲気が伝わる心地よい時間となりました。

早春の花…書初め(1年)

12月5日(木)

上記タイトルは、今年度の埼玉県書きぞめ展覧会1学年の課題です。

行書は、楷書とは違って点画の連続や省略が見られますが、草書のように楷書とかけ離れた字形になるということはありません。行書は速筆向きでありながら読みやすい書体です。ただひたすらに筆を動かすだけでなく、楷書と行書の違いを理解し、また、行書の筆使いについて、力の入れ具合で線を太くしたり細くしたり、また、力を抜きながら筆を上に上げると、上手く“はね”が書けることなどを感じながらの全集中です。

一気に書き上げるもよし、一つの文字を何度も繰り返し練習するもよしです。納得のいく作品を仕上げてください。

×を〇にする…答案返却(1、2年)

12月4日(水)

1、2年生は先週実施した期末テストの答案用紙の返却が行われています。

中央中の多くの先生は、今年度導入されたAI採点(自動採点)された答案用紙での返却を行っています。今後ネット環境が整えば、いずれは紙での返却はなくなり、データのみでの返却になっていくのでしょうか。

テストは終わった後の方が大切です。点数だけに一喜一憂するのではなく✖を〇にする作業に本気で取り組みましょう。

スポーツも「疑問と納得の繰り返し」です…モルック大会(2年)

12月3日(火)

昼休みの校庭から元気な声が聞こえてきて、ふと足を運んでみると…期末テストが終わりほっとひと息の2年生ですが、熱い戦いが繰りひろげられていました。代表生徒が8チームに分かれてのトーナメント戦です。決勝に勝ち上がったチームは2学年教員チームと優勝をかけて戦います。

さて、モルックという競技について調べてみると、フィンランドの伝統的なキイッカというゲームをもとに1996年に開発されたスポーツだそうです。

競技役員の先生によると、勝利の秘訣は”計算できる知恵と投てきコントロール”だそうです。授業同様「疑問と納得を繰り返しながら」の笑顔あふれる昼休みタイムになりました。

環境は人をつくる

12月2日(月)

「環境は人をつくる」といいます。校舎から体育館へ向かう通路が心を潤す環境に整いました。冬の草花、パンジーが元気に育っています。「バリケードの景色(体育館空調設備工事中)だと心が癒されない」と校長先生が植えてくれました。また、けやき・ゆりのき学級の生徒が昇降口の階段にプランターを設置する準備をしてくれています。

いよいよ師走。2学期の登校日、残り17日となりました。

よい雰囲気の中でのアウトプット…期末テスト(1・2年)

11月29日(金)

昨日と今日の2日間にわたり行いました。

必死に考え、解答している姿、どこの教室も緊張感漂うよい雰囲気です。このような中でのアウトプットが、学力向上には必須です。思考の証”消しカス”も顕在です。1・2年生のみなさん、2日間、お疲れ様でした。

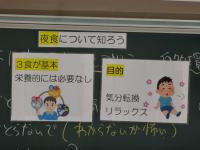

学力向上に必要な食事…食育指導(3年)

11月28日(木)

普段は給食センターに勤務している本校の栄養教諭の先生が給食の時間に来校し、「夜食について知ろう」をテーマに指導いただきました。

3年生は受験勉強真っ只中、夜遅くまで勉強して夜食をとっている人も多いと思います。また、体が大きく成長する中学生活3年間、夜食は寝る2時間前までに食べ終える、次の日の朝食が食べられる程度の量にするとのお話をいただきました。学校で毎日食べる給食は、1日に必要なエネルギーの1/3が摂れます。残りの2/3は、朝食と夕食で摂ることになります。学力向上にも食事は欠かせないとのことでした。