学校ブログ

心の動きと向き合いそして楽しむ…部活動壮行会

9月13日(火)

いよいよ運動部の新人戦が始まります。各運動部の主将が多目的室に集まり決意表明を行いました。最後に文化部を代表してサイエンス部の部長からエールが送られました。

公式戦は練習試合とは違い誰もが緊張する舞台です。それは相手も同じこと。その心の動きとじっくり向き合い、そして楽しみながら試合にのぞんでください。ガンバレ中央中!

正しい知識の習得が差別や偏見をなくす…がん教育(2年)

9月12日(月)

日本人の2人に1人ががんにかかる時代。しかし、大人も含めて正しい知識を知る機会がとても少ないのが現状です。がんはもう不治の病ではありません。検診による早期発見・適切な治療で9割以上の人が治るそうです。また生活習慣を整えるなどの予防も大切になります。ちなみに、埼玉県民の死因1位は、がんだそうです。

がんを無闇に怖がったり、差別や偏見を無くすためにも、生徒へのがん教育はとても大切です。子どもたちに知ってもらうことで、家族や周囲の人たちの意識変化にもつながります。

講師の先生、保護者のみなさん、ご来校ありがとうございました。

記憶が実感として残る体験…けやき・ゆりのき学級校外学習

9月9日(金)

けやき・ゆりのき学級のみなさんが、県立近代美術館へ校外学習に行きました。今回の校外学習では、バスでの移動ではなく、路線バスや電車を使っての移動に挑戦しました。コロナ禍での移動ということもあり心配しましたが、車内での感染症対策について事前指導の通りにルールやマナーを守ることができました。

現地では、学芸員の先生の指示に従い、ピカソの絵画を鑑賞したり、普段は見学することのできない美術館のバックヤードを体験することができました。

帰校後は少し疲れた様子を見せていた生徒たちですが、心の中は充実感でいっぱいの様子でした。やはり、体験的な学びは記憶が実感として残るようです。

色褪せない努力の成果…英語弁論大会

9月8日(木)

本校から6名の生徒が参加しました。どの生徒も、何十回、何百回と数えきれないほどの練習を重ねて迎えた今日の本番。努力を重ねてきた生徒の発表はみな自信に満ち溢れていました。

6名の代表生徒のみなさん、今日の本番に向けて頑張ってきた自分を讃えてください。そして、そんな自分を支えてくれた家族やALTの先生、英語科の先生、学年の先生、クラスの友達など様々な人に感謝の想いを伝えられるとよいですね。

6名のみなさん、本当にお疲れ様でした。

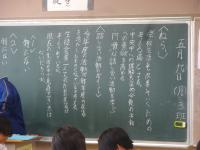

記憶が実感として残る授業

9月7日(水)

先生の一方的な説明を生徒が静かに聞く昭和の授業からの脱却を目指し、中央中の先生方は日々授業内容を工夫しています。加えて、感染症対策を考慮しての授業展開。そんな状況下でも、質問したり、話し合ったり、考えを深める授業を実践中です。

2年生の理科の実験では、顕微鏡を上手に駆使して見えた細胞の様子をノートにスケッチしました。1年生の家庭科では、ミシンを上手に使い、タブレットを入れる袋を作成中です。

体験的な学びは、記憶が実感として残りますね。

一人から集団での学びへ

9月6日(火)

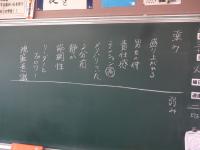

3年生社会(公民)の授業の様子です。今日の学習課題は…「ちがい」のちがいです。

はじめに、カードの事例について自分の意見をじっくり考えました。「一人学び」です。次に、班の生徒同士で意見を交換します。「集団学び」です。ここで生徒は、あっという気づきや、なるほどという「!」が生まれます。最後に、先生からの質問に「?」が生まれ、次回の授業につながりました。

「!」と「?」のある授業。これこそ授業の醍醐味ですね。

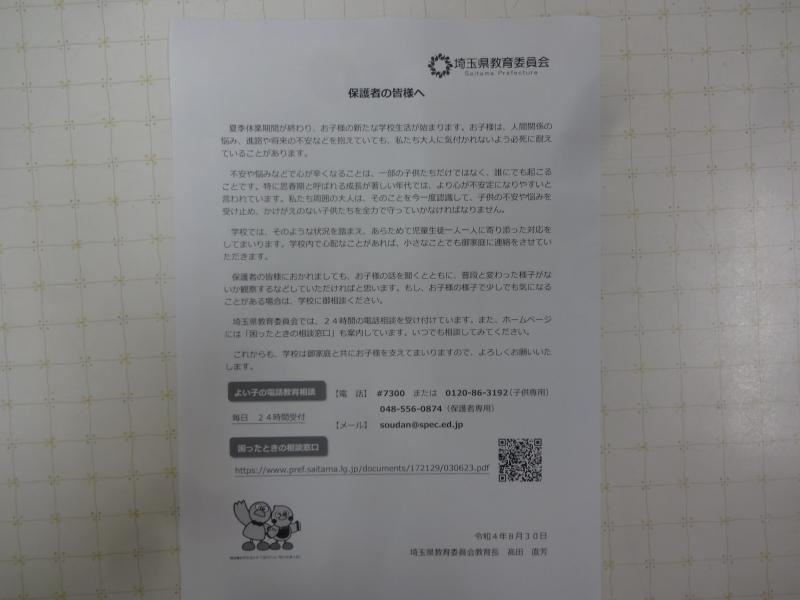

「自分大切主義」…埼玉県教育委員会教育長メッセージ

9月5日(月)

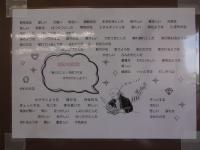

「自分大切主義」…これは、中央中スマホ使用指針のスローガンです。自分のことも友だちのことも大切にしてほしいとのメッセージが埼玉県教育委員会の教育長さんからだされました。

2学期が始まり、1週間が経ちました。自分のことも友だちのことも大切にしていますか?多感な中学生、不安や悩みがあって当たり前。心の中が土砂降りになることもあると思います。そんな時は、家族や先生など周りの大人を頼ってください。きっと、あなたの心に虹をかけるアドバイスをしてくれますよ。

写真が見ずらいときは、埼玉県教育委員会のホームページをご覧ください。

考えることをあきらめない3年生…東部地区学力検査

9月2日(金)

埼玉県東部地区の15市町92校、約11,000人の中学3年生が本日一斉に受検しています。埼玉県立高校の学力検査と同様に、5教科(1教科50分)、を一日で行います。学校の成績算出のために行う中間テストや期末テストと実施の目的が違うので、「テスト」という言い方をせず、「検査」という言い方をしています。偏差値等の結果は、自分の受験勉強のやり方を見直したり、進学希望校を選ぶための参考にしたりします。

3年生の授業を覗きにいくと、よく聞かれるのが「受験勉強は1日何時間すればいいのですか?」という質問です。もちろん、決まりはありませんが、入試を見据えると1教科で50分以上、平日で毎日2・3教科に取り組んでいる生徒が多いようです。第3回の検査は11月に実施されます。その後、三者面談で進学希望先を自己決定していくことになります。

今日の3年生は”考えることをあきらめず”一心不乱に問題用紙にむかっていました。

自分大切主義

9月1日(木)

そういえば、ひと昔前までは、9月1日が2学期の始業式でしたね。教室へのエアコンの設置により(?)多くの自治体が8月中に2学期をスタートするようになりました。

話は変わりますが、みなさん、広報よしかわ9月号をご覧になられたでしょうか。生徒会本部役員が中心となって完成させた「中央中スマホ使用指針」についての記事が掲載されています。

生徒のみなさん、あらためて「中央中スマホ使用指針」を確認してください。キーワードは「自分大切主義」です。

様々な成長を感じた1日

8月30日(火)

2学期2日目です。授業や給食を含めた教育活動がスタートしました。

各クラスの学級活動では、夏休みの思い出を発表したり、個人新聞など掲示物にまとめたりしました。行動制限のなかった今年の夏休み。感染防止対策を取りながら楽しんだ生徒が多かったようです。学年集会では、代表生徒の発表はもとより、聞く側の生徒の態度も素晴らしい中央中生です。発育測定は身長と体重でした。生徒の中には、4月から3センチ以上も背が伸びたという生徒も…。

様々な成長を確かめられた1日になりました。

2学期も学びを止めないために…2学期始業式

8月29日(月)

猛暑とコロナで明け暮れた夏休みが終わり、2学期がスタートしました。各学年の代表生徒と表彰生徒が多目的室に集まり、リモートで行いました。

各学年の代表生徒からは、クラスや学年、そして自分自身の2学期の抱負についてなどの発表がありました。その後、校長先生から「全国大会出場生徒の紹介」がありました。最後に夏休み中の部活動の表彰が行われました。

2学期もコロナ禍でのスタートとなります。中央中の学びを止めることのないよう感染対策への協力をお願いします。

数値だけにこだわらない…1学期終業式

7月20日(水)

69日間の1学期が本日終了となりました。終業式は、各学年の代表生徒が多目的室に集まり、それ以外の生徒は各教室でオンライン配信の映像を視聴しながらの、ハイブリット方式での実施となりました。(もはや令和の定番です)

各学年代表生徒からは、1学期の振り返りと夏休みの過ごし方、2学期に頑張りたいことなどの素晴らしい発表がありました。その後、生徒指導担当教員からの話、表彰を行いました。

式後の学級活動では、各担任の先生から通知表が手渡されました。評定の数値だけに一喜一憂するのではなく、数値にあらわれない成果や課題もしっかり振り返ることが大切です。それでは、長い夏休みになります。有意義な日々を過ごしてください。

AED講習 1学年

吉川松伏消防組合の方々を講師に、AED講習を行いました。貴重な体験ができ、さらには必要な知識を身につけられたでしょうか。もし何かあった時のために備えることは大事なことですよね。ちなみに中央中のAEDは1階昇降口にあります。

修学旅行 3日目

修学旅行 2日目

修学旅行 1日目

本日から3年生の修学旅行となります。

東京駅に到着し、無事京都へ向けて出発しました。

校外学習・・・けやき・ゆりのき学級

6月28日(火)

けやき・ゆりのき学級で校外学習として吉川市の給食センターに行ってきました。給食センターで働かれている栄養士や調理師の仕事に触れ、働くことの意識、そして食や給食に対する意識が高められました。また、給食をセンターで食べるという貴重な体験もできました。

普段当たり前のように食べている給食を作るのに、どれだけの人たちが関わり、提供されているかが分かると、さらに感謝の気持ちをもって食べたくなりますね。

期末テスト

1学期期末テストが行われました。2、3年生にとっては久しぶりの、1年生にとっては初めての定期テストでした。テスト勉強を計画的に進められた人は、自信をもってのぞめたはずです。今回の取り組みで、今後の取り組みの仕方を考えましょう。「これで十分だ」と考えるか、「まだまだ足りないかもしれない」と考えるかは、ほんの少しの差ですが、大きな成果の違いにつながります。テストの点数や順位を気にしがちですが、それまでの過程、取り組みの仕方を評価してみましょう。

色褪せない努力は一生の宝…学校総合体育大会 part2

先週、女子テニス部の個人戦、陸上部、男女ハンドボール部の学総大会地区予選会が終わりました。お疲れさまでした。色褪せない努力は、一生の宝です!以下、結果報告です。

女子テニス部:個人戦戦優勝・3位、陸上競技部:1年100m優勝・3年100m優勝・共通200m優勝、ハンドボール部男子:4位、女子:4位ともに県大会出場

夏の学校に欠かせないもの…水泳授業(1年)

6月21日(火)

水泳の授業が始まりました。1年生の様子です。1年生は中央中のプールに初めて入ることになります。

コロナ禍も3年目となり、様々なデータの蓄積から、屋外での活動は感染リスクが低いとのエビデンスに基づいての今年度の実施になります。先生の話や体育委員の号令に耳を傾ける真剣な眼差し。やっぱり、プールは夏の学校の風物詩ですね。

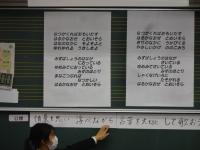

掲示物を通じて学ぶこと…けやき・ゆりのき学級

6月20日(月)

けやき・ゆりのき学級、6月のろう下掲示物を紹介します。梅雨といえば「カタツムリ」です。カタツムリかわいいとよく見てみると…体の部分は時計になっています。なぜ時計?と思って聞いてみると、6月10日が「時の記念日」だからだそうです。

これは、671年4月25日に天智天皇が「漏刻」と呼ばれる水時計を建造し、はじめて太鼓や鐘の音によって時刻を人々に知らせたという「日本書紀」の言い伝えに基づいているそうです。

掲示物を通じて暦や歴史を学んだけやき・ゆりのき学級のみなさん。7月の掲示物も楽しみにしています。

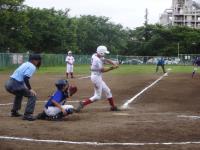

色褪せない努力は一生の宝…学校総合体育大会

6月17日(金)

女子テニス部の個人戦、陸上部、男女ハンドボール部を除いた運動部の学総大会地区予選会が終わりました。どの部活のどの選手も初めての公式戦、練習試合とは全く違う今まで経験したことがない緊張感の中での全力プレー、感動しました。中学校での部活動に一区切りがついた3年生のみなさん、お疲れさまでした。色褪せない努力は、一生の宝です!以下、結果報告です。

ソフトボール部:第3位、男子卓球部:団体戦惜敗、個人戦シングルス優勝、女子卓球部:団体戦・個人戦惜敗、野球部:惜敗、男子バドミントン部:団体第2位、女子バドミントン部:惜敗、剣道部:男子団体第3位、女子団体優勝、個人戦女子優勝、女子バレー部:第3位、男子バスケットボール部:惜敗、女子バスケットボール部:第3位、男子テニス部:団体戦優勝、個人戦優勝、女子テニス部:団体戦優勝、サッカー部:第3位、柔道部:団体戦男子・女子ともに第2位、個人戦6名優勝

手書きの必要性…東部地区学力検査(3年)

6月16日(木)

学総大会が続いているなかですが、今日の3年生は、東部地区学力検査にのぞんでいます。中央中の成績算出のために行う中間テストや期末テストと実施の目的が違うので、「テスト」という言い方をせず、「検査」という言い方をしています。

数学の時間の様子です。問題用紙と向き合いながらひたすらに思考している姿は、さすが3年生です。授業の中でタブレットが多用されてきている昨今ですが、紙の上でひたすら問題を解くトレーニングは必要です。将来、AIの時代になっても、人間の深い思考に手書きは欠かせません。たくさん書きながら思考を深め、「わかった!」の瞬間をたくさん楽しみましょう。数学が”数楽”に変わりますよ。

勝っておごらず、負けて腐らず…学校総合体育大会②

6月15日(水)

梅雨寒の一日でしたが、各会場で熱い試合が行われました。試合には勝ち負けの結果がつきものです。勝っておごらず、負けて腐らず、どちらの結果にしても、何を感じ、何を学び、何を得たかです。今日の振り返りを大切にしてください。2日目、お疲れさまでした。

学校総合体育大会

6月14日(火)

天気が心配されましたが、全競技予定通り行われました。過日行われたソフトボール部の結果とともに途中経過がまとまり次第お知らせいたします。本日、勝ち残ったチーム、シード校として明日初戦をむかえるチームもあります。ガンバレ中央中!

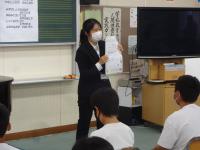

学ぶ教師…音楽科授業研究(2年)

6月13日(月)

近隣の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。

表現を工夫しながら「ラヴァーズ コンチェルト」を合奏しよう、を学習課題に授業が展開されました。音色・リズム・旋律・強弱などの音楽の構造について各自が思いを巡らせ、先生とのやりとりの中で様々な曲想を考えながら合奏することができました。”二人学び”も随所に見られる授業でした。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

共に過ごした仲間との時を忘れないために…修学旅行事前学習(3年)

6月10日(金)

7月1日(金)に出発予定の3年生。3日目のクラス別行動の行程を考えました。笑い声が聞こえてくるクラスに入ってみると…「教頭先生のおすすめスポットは?」「ランチは何がおすすめですか?」等々の生徒の声。入学してからこれまで、行事の中止や縮小に我慢してきた生徒たちの修学旅行にかける思いが伝わるひと時でした。(ちなみに、私のおすすめスポットは大原の「三千院」です。京都市内からは少し離れているのですが)

中学生活最初で最後の宿泊学習。共に過ごした仲間との時を忘れることのないように、しっかり準備を進めてください。

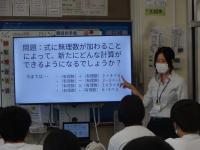

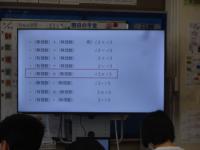

学ぶ教師…数学科授業研究(3年)

6月9日(木)

「根号をふくむ式の乗法・除法の計算方法を考えよう」をねらいに授業が展開されました。二人学びを積極的に行う生徒が多く、クラスの良い雰囲気を感じました。

数学の醍醐味は何と言っても、自分で考えて分かる、できることですね。自分の考えを他人に説明して理解してもらうことも大きな喜びです。今日は多くの生徒が数学の学びを楽しんでいました。多少の困難な(難しい)問題にもあきらめずにチャレンジし、”できた!”の喜びをたくさん味わってください。

指導者の先生、授業参観から研究協議までご指導ありがとうございました。

保護者目線を大切にしながら…学校公開

6月8日(水)

昨日と今日、感染防止対策を施して、学校公開を行いました。

各学年ごとに分けて1時間だけの公開です。それでも来校された保護者の方からは、「昨年は修学旅行やスキー教室、新人戦など多くの行事が中止や延期となってしまい、学校での子どもの姿を見ることができなかったので、こうして短い時間でも行っていただきありがたい」「スポーツ大会で子どもの成長した姿を見れてよかったです」などの感想をいただきました。

これからも全職員で知恵を出し合い、保護者目線を大切にしながら、生徒の体験の場の提供に尽力してまいります。ご来校ありがとうございました。

良いアスリートの条件…部活動壮行会

6月7日(火)

いよいよ学校総合体育大会地区予選が始まります。本日、壮行会をリモートで行いました。各部活の部長が多目的室に集まり、決意表明を行いました。最後に文化部の代表生徒からエールがおくられました。

3年生にとっては最後の大会です。新人戦を戦えなかった状況の中で迎える大会になります。できなかったことを悔やむのではなく、できることに喜びを感じて大会当日まで準備を続けてください。思い起こせば、2年前の6月は分散登校中で、学総大会は開催されませんでした。”与えられた状況の中で最善を尽くすこと”、これも良いアスリートの条件ですね。ガンバレ中央中!

つながりを大切に…こだま賞(3年)

6月6日(月)

過日行われましたおやじの会の活動に自主的に参加してくれた3年生3名です。小雨降る中での活動でしたが、スポーツ大会に向けてのグランド整備、ありがとうございました。

今回は生徒も参加したということで、親子のつながり、子どもどうしのつながり、親と教員のつながり、様々な関係がつながり合うよい機会になりました。次回の活動は、10月31日(日)を予定しています。

「共に」の持つ意味…生徒総会

6月3日(金)

昨年度に続きリモートで行いました。生徒のみなさん、今年度の生徒会スローガンは頭に入っていますか?…「希望へ向かって共に歩もう」です。このスローガンを目にした時、一番に感じたことは「共に」という一言が入っている意味です。本部役員の色々な思いが詰まった一言だと思いました。本部役員と生徒との共になのかなとも思いましたが、私なりの解釈は”学年の壁を越えてひとつになって共に歩もう”という意味ととらえました。各自、このスローガンの意味を今一度考えてみてください。

事前の学級討議や本部役員を中心とした関係生徒らの献身的な準備のおかげで、スムーズな進行とともに充実した総会となりました。ありがとうございました。

意欲的な生徒の姿で成長…授業研究(教育実習生)

6月2日(木)

3週間に渡る教育実習もいよいよ明日が最終日です。実習のまとめとして2人の実習生が授業研究を行いました。

音楽科の授業研究では、所属大学の先生がご指導に来校されました。「情景を思い浮かべながら言葉を大切にして歌おう」を学習課題に授業が展開されました。鼻濁音について議論を深め、パート練習→全体練習と進みました。生徒の活躍が随所に見える授業でした。

保健体育科の授業研究、本時の課題は、「ネットを挟みチームでラリーを行い相手コートに返そう」です。用具の準備から挨拶、課題の確認、準備運動、基礎練習、ゲーム、チーム毎の振り返り、整理運動、まとめとテンポの良さが心地よい授業展開でした。

どちらの授業でも、意欲的に取り組む生徒の姿に、実習生の授業力の成長が感じられるものになりました。

給食の効能

5月31日(火)

一昨日、昨日と季節外れの暑さとなり、体がまだ暑さに慣れていないせいか私は少し食欲がありません。生徒のみなさんはどうですか。スポーツ大会の疲れはとれましたか?

今日のメニューは、揚げ鶏と野菜の甘酢あん、炒めナムル、ごはん、牛乳、そして…メロンです。(メロン大好物の私は食欲回復、本当に給食はありがたいです)

配膳を待っている時の読書は、当たりまえの光景になりました。よい習慣ですね。続けていきましょう。

スポーツ大会の「有終の美」とは…

5月28日(土)

前日の雨天がウソのように晴れ渡る中で行われました。

よく大きな行事が終わると「有終の美」と言われますが、今日のスポーツ大会の有終の美は今ではありません。間違いなく素晴らしいスポーツ大会でした。しかし、有終の美は今ではなくこれからです。これから先の学校生活でこの日に団結して素晴らしいスポーツ大会をつくり上げた経験を活かしていってください。そして、もっともっとその先の将来において苦しい時や辛い時でも、無心に勝利を目指して走ったこと、途中でこけてしまってもまた立ち上がってゴールを目指したこと、その経験を活かして辛いことや困難にも立ち向かっていってください。それらの時を経て、皆さんが将来社会や世界で活躍する上で、この日の経験が少しでも礎となるそんなときがきた時こそ、このスポーツ大会は有終の美を迎えるのだと思います。心から期待しています。

みなさん、お疲れ様でした。保護者のみなさま、ご来校ありがとうございました。

こだま賞(1年)

5月27日(金)

こだま賞受賞者を紹介します。今回の2人の善行につきましては、過日私から全校放送をさせてもらいました。以下内容になります。

昨日、吉川団地にお住いの高齢で足の不自由な女性の方が来校され、中央中のみなさんに是非伝えたいとこう報告をしていただきました。

吉川団地内のお店で買い物をして自宅へ戻ろうとしたところ、雨が降っていました。傘を持っていなかったので、そのまま歩いて自宅に向かっていました。ほどなくすると、中央中の男子生徒2名が傘をさしかけてくれて一緒に歩いてくれました。2人の男子生徒は雨に濡れてしまっていました。とてもうれしかったのでお礼を言いたかったそうなのですが、名前を聞き忘れてしまったとのことでした。

困っている人を見たら助けてあげるという勇気ある行動、感動しました。ありがとうございました。

意識し続ける大切さ…市長さんとのランチミーティング(3年)

5月26日(木)

3年生の代表生徒5名が昼休みに市長さんとミーティングを行いました。今年も新型コロナウイルス感染症を考慮し、給食は一緒に食べずに話し合いのみ行いました。

初めは緊張気味だった生徒たちでしたが、市長さんが笑顔で話しかけてくださると徐々に表情が和らいでいったようで、あっという間の30分でした。市長さんからは「みんな意見がしっかりしている」というお言葉をいただきました。

自分の意見を明確にし、かつ首尾一貫した論理で相手に伝えることは、大人でもなかなか難しいものですが、生徒たちは臆することなく、自然にそれができていることに感心させられました。どういう表現をしたら相手に伝わりやすいだろうと考え「意識を続けてきた」賜物なのだろうと感じました。「意識し続けること」。人が成長していくための大切なキーワードなのかもしれません。

市長様、お忙しい中のご来校ありがとうございました。

1歩前進のスポーツ大会予行

5月25日(水)

一昨年まで中央中では「体育祭」という名前で行っていました。昨年から「スポーツ大会」と称し行っています。昨年度は学年ごとの実施でしたが、今年は全校で行います。行事も少しずつ前進です。

話を聞く姿勢の素晴らしさ、競技後に繰り返される温かい拍手、”今年はみんなでできる”喜びを全員が感じている様子が伺え、何とも言えない心地良さを感じる一時でした。また、体育委員の指示、放送委員のアナウンス、監察や用具を準備する生徒の動きも素晴らしく本番に懸ける意気込みがヒシヒシと感じられ、あっという間の時間でした。生徒のみなさん、土曜日の本番を楽しみにしています。

自主的に行動する楽しさ…修学旅行係別会議(3年)

5月24日(火)

修学旅行の事前学習が進んでいます。係別会議を行いました。3日間の活動の確認を6クラス合同で行いました。

係別会議の冒頭では代表生徒が的確な指示とあいさつ。流石3年生です。先生方の手を借りる場面を極力少なくし、自主的に行動できることで楽しさが広がりますね。

感謝!…おやじの会

5月23日(月)

21日土曜日小雨降る中、今年度最初の活動を行っていただきました。28日土曜日に開催されるスポーツ大会に向けて校庭の整備(土入れ)を行っていただきました。

作業をしながらある”おやじさん”がこう話をしてくれました。「子どもたちがケガをしないように丁寧にやらないとね」と。本当に感謝です。生徒のみなさん、感謝の気持ちを忘れずにスポーツ大会当日を迎えてください。

おやじの会のみなさん、お休みの日の活動、ありがとうございました。

本気になれる心と体の準備を…スポーツ大会全体練習

5月20日(金)

昨日と今日、全体練習を行いました。1学年の学年種目は障害物リレー、2学年は台風の目、3学年は因幡の白兎を行います。また全クラス8の字跳びを実施します。

どの競技もチームワークが試され、練習すればするほど上達する競技でクラスの団結力を高めるのにピッタリの種目ばかりです。本番まで1週間。本気になれる心と体の準備をしっかり行って当日を迎えてください。

今日は「一人学び」…保健体育

5月19日(木)

過日、二人学びという言葉を紹介しましたが、差詰め、持久走は「一人学び」ということになるのでしょうか。”苦しいから手を抜きたい、いやもう少しだけ頑張ろう…”。一人心の中で葛藤がある種目ですね。

授業の様子を見ていると、中央中生の良さが見えてきます。それは、一人ひとりが自分のペースを大切に走るので”団子状態”にならないということです。ましてや、おしゃべりをしながら走る人はいません。ただひたすらに「一人学び」です。また、ふたつのグループに分かれてスタートしていくので、走っていないグループからの「ファイト」の声は、頑張る源になります。

民主主義を守る…生徒総会事前学級討議

5月18日(水)

中央中の4月・5月は、行事が毎日のようにあり、生徒の活躍の様子を写した写真がたまっていきます。当日に紹介できないものもあり申し訳ありません。遅くなりましたが、5月9日に行われました生徒総会事前学級討議の様子を紹介します。

事前学級討議とは、6月2日の生徒総会本番に向けて、当日の議事がスムーズに進行するよう事前に資料を読みこみ、予算案や生徒会・専門委員会・部活動の活動方針等について、質問や意見を出しながら話し合いを深める教育活動です。

民主主義が基盤である日本では、会社や町内会、PTAでもこの時期に総会を行います。世界の国の中には、自由に意見を言えない国が少なからずあります。自由に意見を言えることに喜びを感じながら、一人ひとりが中央中をよりよい学校にしていこうと自分事としてとらえられるようにしましょう。その積み重ねが民主主義を守ることにつながるのです。

尊い気持ちを具現化したことに価値があります…こだま賞(2年)

5月17日(火)

こだま賞受賞者を紹介します。登校中に倒れていた高齢の男性を見つけ、周囲にいた人に声をかけ、救急車を呼んでもらい、その間その高齢の男性に付き添っていた2年生の男子生徒です。その後、その高齢の男性は、大事にいたることなく自宅に戻れたそうです。

困っている人を見たら助けたい、人の役にたちたいという気持ちは尊いものでありますが、いざその気持ちを行動に移すとなるとどれだけの人が…という話になります。しかし、上述の2年生はこれっぽっちの見返りを求めることもなく、その尊い気持ちを具現化したことに大いなる価値があります。

ありがとうございました!

教師を学ぶ…教育実習開始

5月16日(月)

今日から始まりました。音楽科1名、保健体育科1名の卒業生が母校に帰ってきました。生徒のみなさんにとっては、先輩になります。よろしくお願いします。

埼玉県に限らず、全国的に教員希望者が減少しているなか、頼もしいかぎりです。普段は大学生ですが、実習中は、先生と生徒の関係になります。生徒のみなさんにとっては、年齢が近いこともあり、共通の話題で会話ができるので新たな学びや気づきがあるはずです。3週間よろしくお願いします。

第1回学校運営協議会

5月13日(金)

本校では今年度から学校評議員会ではなく、学校運営協議会として開催をします。学校評議員会との大きな違いは、校長が作成した学校経営の基本方針を承認したり、学校経営全般に意見を述べたりすることができます。また、校長の学校経営ビジョンに対して具体的な後押しをいただくことも学校運営協議会の大きな役割になります。

今回は、情報教育や小中一貫教育について委員さんから意見や質問が出されました。最後に今回の議事である「学校経営の基本方針」は拍手で承認をいただきました。ありがとうございました。

学校運営協議会委員のみなさま、1年間、よろしくお願いいたします。

鯉のぼりのようにたくましく…けやき・ゆりのき学級

5月12日(木)

遅くなりましたが、今年度もけやき・ゆりのき学級ろう下掲示を毎月紹介していきます。5月といえばやはり「こいのぼり」ですね。けやき・ゆりのき学級のみなさんも鯉が滝を登っていくようにたくましく成長してください。今年度は、保護者や来校者の方々など多くの人に見ていただきたいとのことで校長室前のろう下にも掲示をします。

学習指導要領のポイントのひとつである「社会に開かれた教育課程」の実現(「見せる学校づくり」)という側面から、そしてもとより、掲示物は「他者理解を深める」という生徒に直接関わる教育効果が期待できるので、これからも中央中では掲示物作成の指導を大切に継続していきます。学校公開等ご来校の際にはぜひ、教室やろう下の掲示物にも目を向けてお子様との話題にしてみてください。

新たな歴史に向けて…スポーツ大会全体練習

5月11日(水)

今年度は、5月28日(土)に実施します。昨年度は学年ごとの開催でしたが、今年度は全校一斉に実施します。保護者の来場につきましては、各家庭1名とさせていただきます。コロナ禍前のような開催とはいきませんが、少しずつ前進です。

今日は、開会式の練習です。各チームの3年生が終始後輩をリードし良い雰囲気です。3年生にとっては、”最後の”スポーツ大会。体育祭に替わる新たなスポーツ大会の歴史は今の3年生が作り始めます。本番まで、後輩をしっかりリードして中央中の新たな歴史を作り上げてください。

「伸び率」の確認…埼玉県学力・学習状況調査

5月10日(火)

生徒が成長した証とは何か。もしそれが客観的に把握できるとしたら画期的なことではないかということで2015年から始まったこの調査。子どもがどれだけ高い結果をだしたかではなく、子どもの力がどれだけ伸びたか、つまり「伸び率」をみる調査です。

50m走で例えると、仮に7.5秒を目標とした時、7.4秒で走ったAさんと7.6秒で走ったBさん。目標をクリアしたという面では、Aさんが優位ですが、前回の記録は、Aさんが7.7秒、Bさんは8.6秒だったとしましょう。「伸び率」という面でみると…Bさんが優位ということになります。

通常のテストでは、はかりきれない「伸び率」に関する調査。結果の分析を丁寧に行い、生徒一人ひとりの指導に活かしていきます。

黒から白へ…衣替え移行期間開始

5月9日(月)

私の学生時代は、6月1日に多くの学校が衣替えを行っていました。平成になり、6月1日の前後1、2週間に移行期間を設けるようになりました。そして令和になり、5月でも夏日となる日が増え、中央中では今日から移行期間とし、5月31日から夏服完全実施とします。

今日は、曇り空で気温も低いため、冬服で登校する生徒が多かったようです。季節の変わり目です。体調管理をしっかり行っていきましょう。