学校ブログ

「自分はこうしたい」という意志…こだま賞

12月1日(木)

こだま賞受賞者を紹介します。おやじの会の環境整美活動に生徒として参加してくれた3人の3年生と野球部員です。

彼女らの姿勢で素晴らしいことは、誰かと一緒ならやるではなく、自主的に一人で活動に参加してくれたことです。中学生ともなると他人の目を気にして行動する機会が増えてきますが、3人の3年生は「自分はこうしたい」という意志のもとで活動に参加してくれたことに大きな価値があります。

3人の3年生、野球部のみなさん、ありがとうございました。

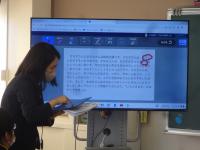

学ぶ教師…英語科授業研究(2年)

11月30日(水)

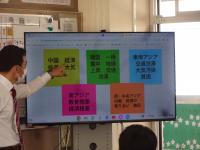

吉川市教育委員会から指導者の先生をお招きして行いました。

学びは分かるようになったこと、出来るようになったことを発表や発言等のアウトプットを行うことで、確かな学力に結びつきます。次は授業中にできなかった、分からなかった問題をどうするかです。解答を見たり、教科書やノートを見ながらできるようになることもありますが、どうしても一人で解決できないときは、友達や先生に質問することです。

中央中の先生方は、授業内で意図的に学び合いを繰り返させることで、恥ずかしがらずに分かるまで質問できる生徒を増やす授業を展開しています。授業時間以外でも、分からないことや出来ないことは、一人で悩まず「教えて」と質問できる質問名人を目指しましょう。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

”時間の無駄”にしないために…期末テスト返却

11月29日(火)

期末テストの返却が始まりました。

今回のテストで✖になった問題を、分かるように、できるようにすることが、今後の学力の伸びに大きく影響します。自分にとってかなり難しいと思う問題は後回しにしてOKです。まずは、少し努力すれば出来そうな問題を見つけ、やり方・解き方を友達に何回も質問するなどしで、確実にできるようにする学びが大切です。

答えをただ写すだけなど、いい加減な間違い直しはやった気になるだけで時間の無駄です。確実にできるようになるまで繰り返し学びを続けてください。

日本語学習支援

11月28日(月)

文部科学省は令和4年10月18日「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和3年度)」の結果を発表しました。日本語指導が必要な児童生徒は日本国籍1万688人・外国籍4万7,619人の計5万8,307人。年々増加の一途をたどっているとのことでした。具体的には、5年前の約1.7倍程だそうです。

本校では、吉川市国際友好協会様から日本語指導の先生を派遣してもらい、3名の生徒が週に1時間マンツーマンで指導を行ってもらっています。日本語指導の先生方、いつも丁寧なご指導ありがとうございます。

「実行力」をつけるには…

11月25日(金)

生徒のみなさん、期末テストお疲れ様でした。事前にたてた計画通りにテスト勉強を進めることができたでしょうか?今日は計画を予定通りに行う力、「実行力」をアップさせる秘訣を伝えます。

やり方はとてもシンプルです。私が知る「実行力」ある生徒の多くはこの方法を実践していました。まず、昼休みや帰りの会の時間、今日の放課後にやることをやりとり帳に書き出します。例えば、16時から部活動、19時から塾、21時から家庭学習(社会の資料集写真チェック)等。そして、ひとつ実行したら上から線で消していく、これだけです。

こんなことで「実行力」がつくのかという声が聞こえてきそうですが、これで確実に「自分は次々と色々なことが実行できている!」と達成感を味わうことができます。小さな達成感を多く経験すると人は、自然に意欲が向上します。ぜひお試しあれ。

豊かな感性や想像力に迫る…小中交流会(けやき・ゆりのき学級)

11月24日(木)

栄小学校、関小学校の特別支援学級の児童を招いて行いました。自己紹介ゲームの後、ハンドベルの演奏や綱引きを行い交流を深めました。全体の進行は中央中の生徒が務めました。堂々とした司会ぶり、”憧れの先輩”としての姿を見せられたようです。

心が安定し、充実した生き方にしていくためには豊かな感性や想像力が必要です。けやき・ゆりのき学級の生徒たち、また小学生の発表も練習の成果がうかがえた内容であり、発表態度も素晴らしいものでした。豊かな感性や想像力に迫る温かい雰囲気の発表会であっという間の90分でした。

事前の「準備力」と本番の「集中力」…2学期期末テスト

11月22日(火)

今日と祝日を挟んで木曜日に2日間で実施されます。今回の期末テスト、一番気合が入っているのは3年生です。今回の期末テストの結果は、2学期の評価・評定のみならず、受検(験)校に提出する調査書の評価・評定を算出(1・2学期の評価・評定から算出)するための重要な判断材料になります。

事前の「準備力」と本番の「集中力」が、試されるテスト。今日はテストが終わった教科のことは振り返らずに、木曜日の教科に向けて、出来ること、すべきことについて、時間を決めて取り組むことが大切です。ダラダラ勉強は時に不安をあおってしまうことも…。プラス思考で頑張れ中央中生!

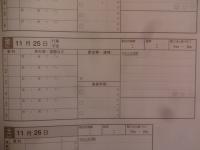

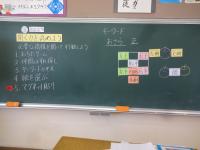

「必ず乗り越えられる」…スキー教室部屋決め・係決め(2年)

11月21日(月)

2年生が1年越しのスキー教室に向けて部屋決めと係決めを行いました。

コロナが流行し、行事の延期や中止、縮小が未だ続いている学校現場です。今思うと、あの時から私たちの「日常」という時計の針が正常に動いていない気がします。しかし、そのような状況の中でも、自分たちでできること、やらなければならないことなど少しずつ見えてきたこともあります。大きな制限がある中でも、2学年の学校生活はいつも充実していると感じていました。

第8波が始まったという報道もあります。部屋決め・係決めの様子を見ていて感じましたが、この先どんな状況が待ち受けていようと、この2学年なら「必ず乗り越えられる」と信じています。ガンバレ2年生!

指先と心で感じる感性…けやき・ゆりのき学級

11月17日(木)

けやき・ゆりのき学級、11月のろう下掲示を紹介します。落ち葉やどんぐり、松ぼっくりを上手に使って季節感あふれる掲示物に仕上がりました。

制作時の様子を見ましたが、指先を上手に使い落ち葉やどんぐりにのりをつけて伸ばしたり、なでたり、磨いたり…。自分のイメージした作品になるよう、真剣な作業ぶりでした。

指先と心で感じながら感性を磨いたけやき・ゆりのき学級の生徒たちです。12月の掲示物も楽しみにしています。

先を見通して自己決定する…三者面談(3年)

11月16日(水)

3年生の三者面談が進んでいます。卒業後の進路希望先を決める(検討する)大切な面談です。

3年生の多くは、高校への進学を希望していますが、そもそも高校で何をしたいのか、高校卒業後はどうするのか、少し先を見通しての決定が大切です。その上で、公立高校を第1希望にする場合はその候補校の決定(受検できるのは1校のみ)、また、第2・第3希望の私立高校はどこにするのか、私立高校を第1希望にするためにはその学校の推薦基準はクリアしているのか、校長推薦をとるのか、自己推薦でいくのかなど、確認事項も盛りだくさんです。

既に、多くの3年生が受検(験)希望校の見学は済んでいると思いますが、偏差値や評判だけで受検(験)校を決めないことが大切です。保護者や先生、先輩などから情報を得ながら、最後は自身で”自己決定”してください。

よい所に気づく眼差し…こだま賞(2年)

11月15日(火)

こだま賞受賞者を紹介します。スーパーへ買い物に行った際、具合が悪くなり倒れてしまった高齢の女性を介抱し、救急車を呼ぶなど適切な処置を行ってくれた2年生の女子生徒です。

高齢の女性の知り合いという方から直接学校にお礼の連絡がありました。「周りの大人は見て見ぬふりをして素通りしていきました。その生徒さんに助けてもらっていなければどうなっていたことか。本当に感謝しています。」とのことでした。

コロナの影響からなのか、様々なストレスがある昨今、“あら探し”を得意としている人が増えている気がします。そんな中、学校の“いいところ”を見つけ、ご連絡をいただけたことに感謝申し上げます。生徒のみなさんも、自分を含め、周囲の人のよいところをたくさん探していきましょう。

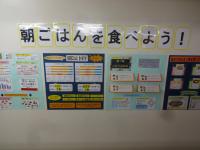

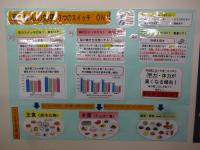

好きなものを食べるから必要なものを食べるへ

11月11日(金)

体育館に向かう途中の通路に素晴らしい掲示物が完成しました。その名もズバリ「朝ごはんを食べよう!」です。この掲示物は、新体力テストの「毎日朝ごはんを食べますか?」という質問に対して、2割近くの生徒が「いいえ」と答えた結果(特に、女子は3割を越える生徒が「いいえ」と回答しています)を受け、危機感を感じた養護教諭と栄養教諭、図書館司書さんがコラボして作成してくれました。

朝ごはんを食べない理由はそれぞれあると思いますが、育ち盛りの中学生が必要な栄養を摂取していないことがとても心配です。”好きなものを食べるから必要なものを食べる”習慣を意識して身につけましょう。

ちなみに、今日はポッキーの日だそうです。お菓子の量を少し減らしてごはんをたくさん食べましょう。先生方、ありがとうございました。

キーワードは”ちょっとだけ”…東部地区学力検査(3年)

11月10日(木)

私立入試まで約2か月、公立入試まで約3か月となりました。先日ある3年生から「希望校の偏差値があと5足りないのです。どうしたらいいですか。」と悲痛な(?)表情で質問されたので、こんな風に答えました。3年生だけでなく、1・2年生のみなさんも参考にしてみてください。

この時期になったら、偏差値どうこうといった他人との比較ではなく、自分の今の実力をしっかり見極めて、”ちょっとだけ”頑張れば達成できそうな、教科や具体的な数字の目標を決めて勉強してみてはどう。例えば、前回までの東部地区学力検査や校外で実施されている実力テストで、英語はいつも40点~50点だとしたら、まずは10点アップ(県公立の入試問題だったら3問から4問程度)を目指してみようよ。あとは、このレベルの問題だったら友達や先生に聞けば何とか正解できるようになるかもしれない、と思える問題だけを繰り返し勉強すれば、10点はアップできるはずだよ。焦る気持ちは分かるけど、あれもやろうこれもやろうは、やった気になるだけで、かえって逆効果。点数アップにはならないよ。(悲痛な表情が少し和らいで良かったです)

自分の希望校の合格点は合計何点なのか、そのために各教科でそれぞれ何点とればよいのか、そんな計算もしながら、勉強を続けてください。ガンバレ3年生!

”学校の勢い”の源…生徒会本部役員あいさつ運動

11月9日(水)

生徒会本部役員が朝の登校時にあいさつ運動を行っています。また、今日は市長さんが来校され一緒に中央中生の登校の見守りを行っていただきました。

あいさつは「人と人を結ぶコミュニケーションの第一歩」です。そして、あいさつがあふれている学校には”学校の勢い”を感じます。生徒のみなさんのあふれるあいさつで中央中にさらなる”勢い”をもたらしてください。

生徒会本部役員のみなさん、市長さん、早朝からありがとうございました。

横のつながりも大切です…PTA高校見学会

11月8日(火)

コロナ禍で中止となっていたPTA行事を再開しました。参加者は3年生の保護者を中心に近隣の公立高校、私立高校3校を訪問しました。私立高校ならではの特徴ある教育課程や選考基準、総合高校の実習設備の充実度に圧倒されながらも和気あいあいとした時間が流れていきました。高校の先生方におかれましては、保護者目線での丁寧な説明をいただき、保護者の方々が抱いている疑問や不安が少し解消されたように感じました。

車内では、子どもたちの情報交換をする姿も見られ、保護者の横のつながりにも有意義な時間になったようです。

訪問先でご対応いただいた高校の先生方、準備にご尽力いただいたPTA役員の皆様、ありがとうございました。

命を守る学び…減災教育(2年)

11月7日(月)

学校では教科の授業以外にも、またリモートでは経験できないような様々なことを学びます。今日は、吉川市危機管理課様から指導者の方をお招きして減災について実技を中心に学びを深めました。簡易ベットや簡易トイレの組み立て、発電機の始動、消火器の使い方、プライベートスペースの設置等を体験しました。

人がパニックに陥るような大きな危機的状況では、自らの判断力と行動力に全てがかかっています。なので、災害教育ではどのような災害であろうとも主体性を持ち、災害から「命を守る対策」を学ぶことが重要です。「自分も被害にあうかもしれない」という気持ち・覚悟が災害対策に必要な主体性を生みだします。ぜひ、ご家庭でもこの機会に災害対策について話題にしてみてください。避難所の運営には中学生の力が必須です。

危機管理課のみなさん、ご指導ありがとうございました。

良い授業に必要なものとは…支援担当訪問

11月4日(金)

今日は年に1回、中央中の全教員が授業を公開し、指導者の先生方にご指導をいただく日でした。

先生方は1か月以上前から、学校研究課題に迫るため、今日の授業をどう展開するか。また、どんな資料や教材が必要かなど、思考を重ねながら準備をして今日の日を迎えました。中央中の先生方は、教えるプロとして、素人にはマネのできない授業ができるよう日々努力を重ねています。

生徒のみなさんの素晴らしい授業態度や掲示物にも、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。良い授業には、良い生徒の反応が不可欠です。生徒のみなさん、ありがとうございました。

自己決定する…進路学習会(3年)

11月2日(水)

6校時に生徒と保護者を対象に行いました。11月7日から始まる三者面談を前に、中学校卒業後の進路先選択、特に高等学校等の受験(検)について、その手順や留意事項についての説明等が進路指導主事からありました。各ご家庭でも、今日の説明会の内容について充分ご理解をいただき、進路先決定まで学校と足並みをそろえて、準備を進めていただきたいと思います。

最終的には、生徒の皆さん、そして保護者の皆様も含め、納得のできる進路先決定ができるよう、親子の対話も大切にしてください。その中で、進路希望先は、生徒自身が自己決定できるようご支援をお願いします。また、第2、第3希望校も、行く可能性のある学校ですので、第1希望校と同じように、慎重な決定をお願いします。

本日は、ご来校ありがとうございました。

「きく・聞く・聴く」…校長面接(3年)

11月1日(火)

校長面接が進んでいます。一人約5分と短い時間ですが、中央中は220名を超える生徒が在籍しているため、昼休みだけでなく放課後の時間も使って行っています。

校長先生に話を聞くと、将来の夢を実現させるために、中学校卒業後の進路はどうするのか、その実現のために今、やらなければならないこと、例えば…高校見学、受験⦅検⦆校の選び方、勉強方法、生活リズムなど、自己PRの中で自分の考えをしっかり答えてくれているそうです。

私の所にも何人かの生徒が、”偏差値を上げるにはどうすればいいのか”を聞きに来ています。学問に王道はなしという言葉を伝えた上でこんなアドバイスをしています。目に見える学力、いわゆる偏差値やテストの点数を上げるには、わからないこと、できないことを丁寧になくす努力を続けることですよと。キーワードは、“わかったふりをしないこと”。わからないことやできないことは、恥ずかしがらずに友達や先生に、わかるまで、できるまで「きく、聞く、聴く」です。

新たな伝統のスタート…文化芸術発表会

10月29日(土)

3年ぶりの歌声が体育館に響きました。

保護者の皆様にも学年毎にご来場いただき、開催することができました。「仲間と心を一つに思い出に残る発表会を成功させよう」をスローガンに、学年合唱、18クラスの合唱がこだましました。特に3年生は、中学生活最初で最後の合唱。感極まる生徒もおり、感動の時間となりました。学校運営協議会委員さんからは、様々な制限がある中でここまでの合唱を仕上げた子どもたちと先生方に敬意を表しますというお褒めの言葉をいただきました。午後からは、英語弁論大会出場者・文化部による発表が行われました。合唱も文化部の発表も本当に素晴らしいものでした。たったひとつだけ残念だったことは、生徒のみなさんの一番美しい表情がマスクで見えなかったことです。

生徒のみなさん、お疲れ様でした。中央中の合唱の新たな伝統づくりが始まりました。

教師を学ぶ…教育実習生授業研究(1年音楽)

10月28日(金)

3週間の実習もいよいよ終盤に入り、今日は実習のまとめとなる授業研究です。授業には、所属大学の副学長の先生が参観に来校されました。

「歌詞の内容や曲想を理解し、曲にあった音楽表現を考えよう」を課題に、生徒がじっくり考える時間、心に響く歌を歌うにはどうしたらいいのか、大切なものを…、…に込められている意味とは何だろうなど生徒同士で言い合える時間が十分あり、生徒の活躍が存分に見える授業でした。意欲的に取り組む生徒の姿に後押しされ、実習生の授業力も高まりました。

大学の先生、ご来校、ご指導ありがとうございました。実習生の先生、お疲れ様でした。明日はこれまで生徒と一緒につくりあげてきた合唱を思う存分に楽しんでください。そして、教師の醍醐味をしっかり味わってください。

明日は中央中の体育館に3年ぶりの歌声が響きます!

学ぶ教師…授業研究(けやき学級)

10月27日(木)

教師の一方的な説明を生徒が静かに聞く授業、いわゆる”昭和の授業スタイル”からの脱却を目指し、中央中の先生方は日々授業を工夫しています。コロナ禍ですがマスクをきちんと着用し短時間で大きな声をださないことをルールに、質問したり、仲間と話し合ったり、考えを深める授業を実践中です。

そんな令和の授業スタイルを正に具現した授業でした。冒頭で本時の課題「必要な情報を聞いて行動できるようにしよう」と本時の活動内容を確認し授業がスタートしました。ウォーミングアップゲーム”仲間はずれ探し”では、生徒の「そういうことか!」「あっそっか!」の連発。「!」を引き出す質問満載でした。次に、先生の話を聞き取り、キーワードを数える・絵を選ぶ活動を行いました。最後は、絵が描かれたマグネットを指示通りに貼っていくというペア活動です。楽しみながら「聞く力」を高めたけやき学級の生徒たちです。

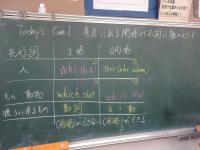

令和の授業スタイル…英語(3年)

10月26日(水)

3年生、英語の授業の様子です。冒頭にタブレットを使っての単語テスト。その後、先生から投げかけられたTodays Goal「関係代名詞を探そう!」に興味を持って個での学び→集団での学びを楽しみました。

カーペンターズのトップオブザワールドを聴いて、歌詞の中から関係代名詞を探すというユニークな学びを楽しみながら理解を深めました。

小テストの結果(間違いの多かった単語等の情報)は、一瞬で大型テレビに提示。教師が夜遅くまで職員室に残って採点という光景も過去のものとなっていくのでしょうか…。令和の授業スタイルを追究する中央中の先生方です。

新たな伝統の創り手…合唱練習

10月25日(火)

文化芸術発表会に向けた合唱練習が熱を帯びてきました。1年生から3年生まで全クラスが音楽の授業や放課後の時間に様々な場所で練習を行っています。教室や体育館だけでなく、ろう下や特別教室を使い密を避けての練習です。

本番もマスクをつけての合唱になります。コロナで途絶えてしまった中央中の合唱の伝統を再び創り上げる時です。素晴らしい合唱を体育館に響かせてください。

そういえば、先日テレビで見たNHK全国学校音楽コンクールも、マスクを着けての合唱でしたね。

充実した生き方に必要な力…けやき・ゆりのき学級

10月24日(月)

けやき・ゆりのき学級、10月のろう下掲示物を紹介します。ハロウィンにサツマイモ、栗と季節感たっぷりです。

心を穏やかに保ち、充実した生き方にしていくためには豊かな感性や想像力が必要です。これらの掲示物を見ていると、けやき・ゆりのき学級のみなさんは既にこうした力を会得していると感じました。感性、想像力豊かな掲示物を来月も楽しみにしています。

プロフェッショナル~仕事の流儀~…後期専門委員会

10月20日(木)

後期専門委員による活動が始まりました。今日は、自己紹介やそれぞれの仕事の内容や分担についての打ち合わせを行いました。

専門委員会は、それぞれの活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度を養うことを目的としています。また、クラスや学校を代表する役割を担うことで、企画力や実行力、また協調性など、この先訪れるであろう(すでに訪れている?)予測困難な社会をたくましく生き抜いていく上で必要な力が身につきます。

後期専門委員のみなさん、その仕事のプロフェッショナルを目指して頑張ってください。

「やらされる」から「主体的な」学びへ…総合学習(1年)

10月19日(水)

吉川市政策室さんと都市整備部さんから3名の方々を講師としてお迎えして行いました。校長室へのお迎え、進行から発表にいたるまで全て生徒が主体となっての発表会でした。

「吉川市の発展について」をテーマにこれまでタブレットなどを用いて、主体的に調べ学習を行い、各自で新聞にまとめました。”自分の住んでいる町のこと”という身近なテーマを扱うことで「よし、やってみよう!」の思いが「やらされる」から「主体的」な学びにつながっています。

講師の先生方、お忙しい中のご来校、そしてご指導、ありがとうございました。

チームとして個人として学んだことをいかす…市内駅伝大会

10月18日(火)

天候が心配されましたが予定通り、美南中央公園で行われました。結果は、男子チームが4位、女子チームが3位でした。今年度は、熱中症との兼ね合いで体育の授業での持久走のタイムが出そろわなかったりしたことから、希望者を募っての参加となりました。そんな中、男女各1チームが参加して懸命な走りを見せてくれました。

わずかな期間での練習だったと思いますが、チームとして、また個人として学んだことをこれからの生活にいかしてください。選手のみなさん、お疲れ様でした。

乗り越える力を仲間と共に…スキー教室スタート集会(2年)

10月17日(月)

1年越しのスキー教室に向けた取り組みがいよいよ始まりました。

新型コロナが流行し、行事の中止や縮小を余儀なくされてきた2年生。昨年のスキー教室も例外ではありませんでした。今になって思うと、あの時から私たちの「日常」という時計の針が正常に動いていない気がします。そのような大きな制限がある中でも2学年の学校生活はいつも充実していると感じていました。ようやく少しだけ見え始めてきたこの先の未来において、どんな状況が待ち受けていようと、この2学年なら「必ず乗り越えられる」と信じています。

さぁ、スキー教室が始まります。しっかり準備をしていかなる困難も仲間と共に乗り越えていきましょう!ガンバレ2年生!

教師を学ぶ…教育実習生(1年音楽)

10月14日(金)

今日から教育実習生の授業が始まりました。1年生音楽の授業の様子です。文化芸術発表会の合唱についての授業でした。

「音がとぶことを”跳躍”といいいます」といった音楽の専門用語が飛び交い生徒の頭に「!」がたくさん生まれた時間になりました。さらに、自分の「大切なもの」って何だろう「?」と一人でじっくり考える時間も確保されている授業でした。

これからも、生徒が考えたくなる問いかけを工夫して授業づくりを行ってください。頑張ってください。生徒のみなさん、よろしくお願いします。

学びたい心をくすぐるために…デジタルシチズンシップ研修

10月13日(木)

突然ですが、”おやじ構文”という言葉を知っているでしょうか。先日、あるニュース番組で取り上げられていた言葉です。メールやSNSの書き込みに絵文字や句読点を使用したり、ひいては長文…。こういった書き込みは今時ではなく、古い感覚だということです。我がメールを見てみると、正に”おやじ構文”の典型(汗)←このカッコも”おやじ構文”?ハッとして今日の研修を受けました。プログラミングは授業で特別に教えるのではなく、日常生活で教えるものなど目から鱗の話が盛りだくさんでした。これからも中央中の先生方は「学ぶ教師」であり続けます。

全ては、子どもたちの「学びたい心をくすぐる」ために。講師の先生、ご指導ありがとうございました。

自身の喜びのために為すべきことは…生徒会本部役員任命式

10月12日(水)

令和4年度生徒会本部役員8名の一人ひとりに、校長先生から任命証が手渡されました。その後、旧役員へ感謝状が授与されました。

緊張感の中にも当選できた安堵の思いと、よし、やるぞ!という決意が、凛とした目力に表れていました。生徒皆のために、そして中央中のためにという思いで献身的に働くことが、自身の喜びとなるはずです。これから様々な困難や悩みが出てくると思います。そんな時は、一人で抱え込まず、8名のチームワークで乗り越えていってください。8人の知恵があれば解決出来るはずです。仕事を楽しむという発想も大切ですよ。8名の本部役員のみなさん、よろしくお願いします。旧生徒会本部役員のみなさん、お疲れ様でした。

誘惑に負けない心と賢さを持つ…非行防止教室

10月11日(火)

埼玉県警察本部「あおぞら」さんから2名の講師をお招きして行いました。

SNSの利用については、軽はずみな投稿・拡散が増えている。そういった行為は将来、進学や就職時の汚点になることもあるとの話がありました。また、薬物使用の低年齢化についての話もありました。薬物については、心を動かす巧みな誘惑がたくさんあることを自覚し、誘惑に負けない心と賢さを持つことの大切さを学びました。「1回だけなら…」絶対だめです。最後に「規範意識を大切にしよう。自分をしっかり持とう。」という言葉をいただきました。

保護者のみなさん、ご家庭でもSNSの利用や薬物について話題に取り上げてみてください。講師の先生、ありがとうございました。

様々な”一生懸命”で集中力と体力をつける…中間テスト

10月7日(金)

1教科50分で5教科(国・数・社・理・英)のテストを2日間で行いました。

3年生にとっては、進路に関わる大きなテスト。埼玉県公立高校学力検査は1日で5教科を行います。テスト前にたてた各自の目標を達成させるためには、授業や家庭学習など今日までの準備はもちろん、1日の中での集中力と体力も必要になってきます。2年生は来年、1年生は再来年には受験生になります。日々の生活の中での様々な”一生懸命”で集中力と体力もアップさせていきましょう。生徒のみなさん、お疲れ様でした。

気づきの連鎖…こだま賞(けやき・ゆりのき学級)

10月6日(木)

こだま賞受賞者を紹介します。登校時、昇降口の大きな掲示物がはがれていたのに気づき、協力して元に戻してくれたけやき・ゆりのき学級の4人です。「えらかったね。ありがとう。」と伝えると即座に「当たり前のことですよ。」との返事。当たり前のことを当たり前に気づき、行動できたことに感謝です。先日の落とし物に気づいた4人に続き「気づきの連鎖」です。ありがとうございました。

ここであらためてこの賞の価値について記します。こだま賞は自分の力でとれるものではなく、他者に推薦されての受賞に大きな価値があります。今後も多くの推薦者がでることを期待しています。

質問名人への道…放課後学習会

10月5日(水)

6日(木)と7日(金)に行われる中間テストに向けて各学年行いました。多くの生徒が自主的かつ主体的に参加できていました。

授業を受けて全ての問題を理解できる人は稀です。一人で考えても分からない問題は、友達や先生、分かる人に質問すること。大切なことは、“分かったふり”をしないことです。恥ずかしがらず、そして何回でも、分かるまで質問を続けることで「質問名人」になれます。学力を伸ばす人の共通点は「質問名人」です。みんなで「質問名人」を目指しましょう!

気づく心…こだま賞(1年)

10月4日(火)

こだま賞受賞者を紹介します。小学生の落とし物に気づき、その小学校まで丁寧に届けてくれた1年生の4名です。小学校の校長先生からもお礼の連絡がありました。

こだま賞への推薦を4名に伝えたところ、こだま賞とは何か、詳しくは分かっていなかったようなのでここで再度こだま賞について説明します。こだま賞の推薦書には、こう書かれています。「こんな良いことを見つけました。こんな素敵なことに出会いました。とってもうれしかったことがありました。小さなことでいいです。どうかお知らせください。気づく心が素晴らしいのです。」推薦書は職員室前のろう下にあります。質問があれば教頭先生のところにきてください。

4名のみなさん、ありがとうございました!

”憧れの先輩”になる…学校公開最終日

10月1日(土)

秋風さわやかな1日となりました。本校の教育活動にご支援ご協力をいただいている方々、多くの保護者、そして今日は栄小・関小・吉川小の小学生にも来校いただき、中央中の良いところ、生徒のカッコイイ姿をたくさん見ていただきました。(今日は200名を越える方々に来校いただきました)小学生のある保護者からは「子どもたちが生き生きしていますね」とお褒めの言葉もいただきました。

午後は部活動見学会を行いました。小学生のみなさん、中学校の部活動はどうだったでしょうか?中学生になった自分をイメージできたでしょうか。中学生のみなさん、”憧れの先輩”として優しく小学生に声をかけることができたでしょうか。

6年生のみなさん、2月の新入生説明会での再会を楽しみにしています。本日はご来校ありがとうございました。

感謝!…学校公開

9月30日(金)

昨日、今日と本校保護者、小学校6年生保護者対象の公開でした。平日にもかかわらず、150名近くの方々にご来校いただき、本校の教育活動を参観していただきました。学年ごと、小学校ごとに1時間のみの参観でご不便をお掛けいたしましたが、ご理解、ご協力をいただき、スムーズな公開となりました。感謝申し上げます。

明日土曜日が最終日となります。明日の午後は、部活動見学も予定しています。小学生にも来校いただき中央中の良さをたくさん見てもらいたいと思います。お待ちしています。

志と勇気…生徒会本部役員選挙

9月29日(木)

今回は8名の生徒が立候補してくれました。まずは、8名のよい学校にしていこうという志と、立候補してくれた勇気を讃えたいと思います。今回の立会演説会も、感染防止対策のために体育館から各教室にオンライン配信しました。立候補者のスピーチは内容はもちろんのこと、この日のために何回も練習してきた姿が感じられ感銘を受けました。映像を通してですが、中央中全校生徒の一体感を感じられるよい機会にもなりました。この後、選挙管理委員さんによる開票作業が始まります。

伝統+新チームの良さ…新人戦

9月28日(水)

3年生が中心となって出場した学総大会から3か月。1・2年生による新人戦もいよいよ大詰めです。ハンドボール部は、男子が3位、女子が2位で県大会に進みます。

メンバーが変わってもそれぞれの部活動の伝統はしっかり受け継がれているとの印象を受けた新人戦でした。新チーム初の大きな大会ということでプレッシャーもあったと思いますが、伝統を受け継ぎながらも新チームのよさを磨くことに集中することで持てる力を十分に発揮できます。また、試合中にミスはつきもの、引きずらないチーム力も大切ですね。

残すは柔道部です。ガンバレ中央中!

政治的教養を育む…生徒会本部役員選挙

9月27日(火)

生徒会本部役員選挙の投票日が近づいてきました。生徒会本部役員選挙は、一人ひとりが生徒会の一員であることを自覚できるよい機会です。学校生活の充実と向上を図る生徒会のリーダーを決めるものなので、立候補者のみならず立候補者以外の生徒もよりよい学校とは何かを考え、意識を高めていくことが大切です。

立会演説会では、事前に候補者の公約をよく読み、自分のこととして考えることで参加する意識が高まります。また、立候補した生徒は、どのような学校にしたいのかを分かりやすく伝えることができるように準備しましょう。

9月29日(木)が立会演説会と投票日です。

掲示物と特別支援教育の関係とは…けやき・ゆりのき学級ろう下掲示

9月26日(月)

先日読んだある教育誌の見出しに目が留まりました。「教室に掲示物がない」です。記事を読み進めると、今全国の学校で教室内やろう下に学級目標が貼っていない、生徒の作品が貼られていない、行事の写真や進路に関する情報も…。いわゆる「掲示物」が教室やろう下にない学校が増えているそうです。理由としては、「教室内に掲示物があると発達障害傾向の子どもが落ち着かなくなる」からだそうです。学校現場に特別支援教育の発想が浸透していくことは良い傾向だと思います。しかし、掲示物の除去=特別支援教育かというとそれは違うのではないでしょうか。(あくまでも私見です)本当に発達障害傾向の子ども全員が掲示物に過敏に反応するのでしょうか。

掲示物には子どもの学びを促進したり、教室を明るくしたり、時には掲示物を通した会話で仲間が増えたり、仲直りをしたり…。そんな場面を私はたくさん見てきました。「不易と流行」のバランス、本当に難しいです。

さて、今週末には学校公開が予定されています。そんな視点でも中央中の掲示物をご覧いただいて忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、来月の掲示物も楽しみにしています。

中学生の「伸び」…新人戦

9月22日(木)

めっきり秋めいてきた昨日と今日、野球部とソフトボール部、バドミントン部が熱戦が繰り広げました。野球部は決勝戦を見事コールド勝ちし県大会出場を決めました。ソフトボール部は準決勝惜敗でした。仲間と共に帽子のつばにしたためた”県大会出場”の目標にはあと一歩届きませんでした。今日の悔し涙を忘れずに次の大会に向かってください。バドミントン部は女子シングルスで1名が県大会出場を決めました。新人戦の詳しい結果につきましては、学校だより10月号で報告します。

新人戦のような大きな大会では学ぶことがたくさんあります。それは、試合に限ったことではありません。試合以外でも多くのことを学べる1日となりました。挨拶、言葉遣い、ユニホームの着こなし、荷物や靴の置き方等々、強いチームの振る舞いはどうだったでしょうか。多くの学びを活かし、努力を続けられるチームや選手は必ず上手くなり強くなります。(要はそれらを自分事として本気でとらえるかどうかです。)

だって、中学生の“伸び”って、すごいですから…。来週は、ハンドボール部と柔道部が初陣を迎えます。

学ぶ教師(授業研究)…けやき・ゆりのき学級作業学習

9月21日(水)

吉川市教育委員会さんから指導者の先生をお招きして行いました。本時の課題は、「報・連・相を意識して作業に取り組もう」です。作業の前に、報・連・相の具体的な言葉かけの例を皆で考え(集団学び)、作業にのぞみました。

今日の授業の成果や課題、指導者の先生からいただいた指導・助言は、授業者だけでなくけやき・ゆりのき学級担当者全員で共有していくことになります。

「授業研究」は日本の先生方の文化であり、諸外国でも日本式の授業研究を取り入れる国が増えてきています。中央中の先生方は、成果と課題を共有し授業力を高めるために学びを追究し続けます。

指導者の先生、ご指導ありがとうございました。

いわば「会費」…租税教室(3年)

9月20日(火)

私たちは、警察、消防、教育、社会保障など、様々な公共施設・公共設備、公共サービスの恩恵を受けて暮らしています。税金は、それらにかかる費用を賄うものであり、社会を支えるために皆でその能力に応じて負担しあう「会費」ともいえるものです。

次代を担う生徒に、税の意義や役割を正しく理解してもらうために、吉川市役所から税のプロフェッショナル3名の方にご来校いただき、学びを深めました。クイズや動画、1億円の模型など、生徒を退屈させない工夫がたくさんあり、楽しく、充実した時間となりました。講師の先生方、ご指導ありがとうございました。

夢を叶える土台…新人戦

9月17日(土)

シルバーウイークが始まりましたが、中央中生の熱い戦いは続いています。

今日も多くの生徒が、日々の練習や練習試合では味わえないワクワクやドキドキ、満足感や達成感、そして、悔しさを感じる1日になりました。

そんな様々な心の動きが、夢を叶える土台になることを忘れないでください。

来週は、ソフトボール部が出陣、バドミントン部は県大会出場をかけた戦い、野球部も県大会出場をかけて決勝戦にのぞみます。ガンバレ中央中!

目標に向かって…新人戦集中日

9月16日(金)

新人戦が始まりました。夏休み中の厳しい練習を乗り越えてたくましくなった1年生と2年生が試合に臨みました。

遠い昔の記憶になってしまいましたが…大会というのは、日々の練習や練習試合とは違った緊張感や勝った時の充実感や達成感、負けた時の悔しさなどが鮮烈に記憶に残るものです。今、目の前で試合をしている生徒たちもきっと同じ思いなんだろうな、ガンバレと心の中で祈りながらシャッターをきっていました。女子バスケットボール部は充実感の笑顔です。

勝ち進んだチーム、シードのチームは今日も試合があります。目標に向かってガンバレ中央中!

「助けられる命」を目の前にした時…こだま賞

9月15日(木)

新人戦集中日ですが、今日は、こだま賞受賞者を紹介します。

夏休み中の猛暑の中、具合が悪くなり動けなくなっていた高齢の女性の介抱を行ってくれた2年生の女子生徒です。介抱の最中も「大丈夫ですよ」と声をかけ続けていたそうです。

「助けられる命」を目の前にした時、みなさんはどのような行動をとれるでしょうか。怖いから見て見ぬふりをする、中学生ならやむなしなのかもしれません。

今回の2年生女子生徒の勇気ある行動、まさに学校教育目標の「人間性豊かな判断力と実践力を持つ生徒」を具現化してくれました。ありがとうございました。

学びたい心をいかにくすぐるか…校内研修(ハイパーQU)

9月14日(水)

ハイパーQUを専門に研究されている大学の先生をお招きして行いました。ハイパーQUとは、「よりよい学校生活と友達づくりのための生徒アンケート」です。このコンピーター診断資料の見方・いかし方について研修しました。

よいクラスを作るためには…?、一人ひとりの生徒の良さを引き出すには…?等々。全ては、生徒の「学びたい心をいかにくすぐるか」のため。

講師の先生、ご指導ありがとうございました。