学校ブログ

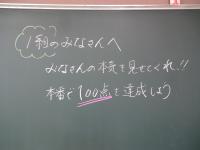

何回も何回ものこだわりをもつ…統一補習(1年)

11月27日(水)

いよいよ明日から2日間、1、2年生の期末テストです。期末テストに備えて放課後質問教室が行われています。

諸活動(部活動等)停止となり、今まで以上にテスト対策勉強に集中できているようです。これまで何度かテスト勉強のポイントをこのブログでもあげてきましたが、あらためて確認したいと思います。

まず、ちょっと頑張ればわかりそうな、できそうな、自分にあった✖を見つけ(✖の仕分けといいます)、その✖だけ徹底して学び直すことです。30点のテストは40点に、60点のテストは70点にする学習を続けてください。その中で、✖(わからないこと、できないこと)は、1度質問しただけでは〇にならないのが普通です。わかったふりをせず、わかるまで、できるまで、何回も何回も質問するこだわりが大切です。今日の授業、補習を充実させて明日を迎えましょう。

吉川市新聞学年発表会…総合的な学習の時間(1年)

11月25日(火)

市長さん、吉川市政策室さん、計3名の方々を講師としてお迎えして行いました。進行から発表にいたるまで全て生徒が主体となっての発表会でした。

「吉川市の発展について」をテーマにこれまでタブレットなどを用いて、主体的に調べ学習を行い、各自で新聞にまとめました。”自分の住んでいる町のこと”という身近なテーマを扱うことで「よし、やってみよう!」の思いが「やらされる」から「主体的」な学びにつながっています。

市長さん、政策室のみなさん、、お忙しい中のご来校、そしてご指導、ありがとうございました。

互いの良さを認め合いました…特別支援学級小中交流会

11月25日(月)

中央中学区の関小、栄小の児童が来校、様々な交流を通して互いのよさを認め合える2時間となりました。

まずは開会式で各校の代表者が今日の意気込みを発表し、全員で自己紹介の活動を行いました。その後、音楽的活動(トーンチャイムなど)、体育的活動(綱引き)を楽しみました。

保護者の皆様にも多数ご来校いただき、我が子の確かな成長を実感できる貴重な時間になったようです。

手を挙げる意味…挙手コンクール(2年)

11月22日(金)

2年生の「挙手コンクール」が終了しました。

先生との対話を楽しみながら真剣に考えての挙手です。挙手の数が多いクラスはクラスの雰囲気がよいとも言われます。よい雰囲気で学びを続けるクラスは、みんなで学ぶ楽しさを味わいながら、みんなで学力を高めることができます。「自分だけ」ではなく「みんなで」が2学年のよさです。

事前の「準備力」と本番の「集中力」が大切です…期末テスト(3年)

11月19日(火)

3年生の期末テストの様子です。今回の期末テストの結果は、2学期の評価・評定のみならず、受検(験)校に提出する調査書の評価・評定を算出(1・2学期の評価・評定から算出)するための重要な判断材料になります。

事前の「準備力」と本番の「集中力」が、試されるテスト。今日はテストが終わった教科のことは振り返らずに、明日の教科に向けて、出来ること、すべきことについて、時間を決めて取り組むことが大切です。ダラダラ勉強は時に不安をあおってしまうことも…。プラス思考で頑張れ3年生!

命に触れる…保育実習事前学習(3年)

11月18日(月)

来月から3年生各クラスごとに行われる保育実習の事前学習が行われました。

ゲストティーチャーは、なんと本校の先生方のお子さんたちです。ゲストティーチャーのママ・パパからは、子育てについての苦労ややりがいなどの話がありました。初めは「かわいい!」などの声があがっていましたが、話が始まるとその目は真剣そのもの。切替の早さは流石3年生です。

保育実習は幼児の命に触れる貴重な機会になります。まずはふれあう幼児のため、そして自分のため、お世話になる保育園の方々のためにも、自覚と責任ある行動(振る舞い)を期待しています。

二人にひとり…がん教育講演会(2年)

11月15日(金)

日本人の二人にひとりが生涯に一度は診断される「がん」。これからの時代、がんとかかわりのない人はいなくなると言われています。今日は、県内の総合医療センターから緩和医療のプロフェッショナルの先生をお招きして2年生に講演を行っていただきました。

「がん教育」の目標は…①がんについて正しく理解することができるようになる、②健康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにする、です。高度な医学知識までは必要ないとしても、がんという病気の概要や種類、緩和ケアの実態や早期発見の大切さなどについて、中学生の頃から知っておくことは有意義なことですね。今日も自分事として課題に向き合った2年生です。

講師の先生、ご講演ありがとうございました。

主役は「生」…生(性)教育講演会(3年)

11月13日(水)

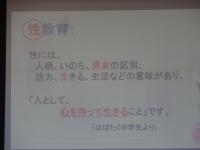

外部から講師の先生をお招きして行いました。演題は「自分を大切にして生きるために~君は愛されるために生まれた~」です。講師の先生の話に時折うなずいたり、吸い寄せられるようにじっと見入る3年生。難しい言葉も出てきましたが、「生命誕生」「命の尊さ」を中学生なりに受け止めているようでした。

性教育は「生」教育です。主役は「性」ではなく「生」です。3年生のみなさん、「自分は大切なひとつの命である」ということを忘れないでください。そして今、あなたの隣にいる友達もまた、誰かの大切な命です。人を大切にし、物も大切に扱える、そんな大人になっていくことを先生方は切に願っています。

講師の先生、お忙しい中のご講演、ありがとうございました。

指先と心で感じる…けやき・ゆりのき学級

11月12日(火)

けやき・ゆりのき学級、11月のろう下掲示を紹介します。フクロウに柿や焼き芋、そして読書の秋。季節感あふれる掲示物に仕上がりました。

制作時の様子を見ましたが、指先を上手に使いながらのりをつけて伸ばしたり、なでたり、…。自分のイメージした作品になるよう、真剣な作業ぶりでした。

指先と心で感じながら感性を磨いたけやき・ゆりのき学級の生徒たちです。12月の掲示物も楽しみにしています。

キーワードは”ちょっとだけ”…東部地区学力検査(3年)

11月11日(月)

私立入試まで約2か月、公立入試まで約3か月となりました。先日ある3年生から「希望校の偏差値があと5足りないのです。どうしたらいいですか。」と悲痛な(?)表情で質問されたので、こんな風に答えました。3年生だけでなく、1、2年生のみなさんも参考にしてみてください。

この時期になったら、偏差値どうこうといった他人との比較ではなく、自分の今の実力をしっかり見極めて、”ちょっとだけ”頑張れば達成できそうな、教科や具体的な数字の目標を決めて勉強してみてはどう。例えば、前回までの東部地区学力検査や校外で実施されている実力テストで、英語はいつも40点~50点だとしたら、まずは10点アップ(県公立の入試問題だったら3問から4問程度)を目指してみようよ。あとは、このレベルの問題だったら友達や先生に聞けば何とか正解できるようになるかもしれない、と思える問題だけを繰り返し勉強すれば、10点はアップできるはずだよ。焦る気持ちは分かるけど、あれもやろうこれもやろうは、やった気になるだけで、かえって逆効果。点数アップにはならないよ。(悲痛な表情が少し和らいで良かったです)

自分の希望校の合格点は合計何点なのか、そのために各教科でそれぞれ何点とればよいのか、そんな計算もしながら、勉強を続けてください。ガンバレ3年生!

一生ものをつくる…ブラッシング指導(1年)

11月8日(金)

4名の歯科衛生士さんを講師としてお招きして行いました。ブラッシングの技術指導だけでなく、歯肉炎や歯周病についての説明も写真を用いて分かりやすく行っていただきました。

ちなみに、本日11月8日は「い(1)い(1)歯(8)」の日です。日本歯科医師会が1993年(平成5年)より、PR重点日として設定し、この日に合わせて国民へのさまざまな歯科保健啓発活動を行っています。その他、4月18日(よい歯の日)、6月4日(歯と口の健康週間)、9月第3月曜日(敬老の日)をPR重点日に定めています。食事の後の歯磨き習慣を大切にして一生ものの歯をつくりましょう。

歯科衛生士のみなさん、ありがとうございました。

出し切りました!…市内音楽会

11月7日(木)

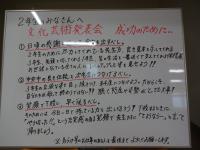

2年1組と3年生代表生徒が、中央公民館で行われた市内音楽会に参加しました。

文化芸術発表会後も放課後や昼休みの時間を削って練習してきた成果を最高の合唱で発表してきました。学校に帰ってきた生徒たちに話を聞くと「緊張しました」「会場が大きくてドキドキしました」と言っていましたが、「全部出しきってきました」という生徒もおり充実感あふれる時間になったようです。

2年1組と3年生代表生徒のみなさん、この経験を活かしてクラス、学年の絆をさらに深めていってください。お疲れさまでした!

最後は自己決定する…三者面談(3年)

11月5日(火)

今日から始まりました。高等学校等への進学を希望する生徒は、①なぜ、その学校への進学を希望するのか、②進学先でどんな学校生活を思い描いているのか(学力順位、部活、行事、卒業後の進路先等)、③第2希望(併願)で私立を受験する場合、事前相談は終わっているか(これからの予定は?)、④県立高校単独受検の生徒は「もしも…」の時の次の進路希望は考えているか等、15~20分で様々な確認を行っています。

3年生のみなさん、悔いを残さない進路希望先を最後は自己決定してください。

市内音楽会に向けて

10月31日(木)

11月7日(木)に行われる市内音楽会に向けた練習が進んでいます。3年生は文化芸術発表会のパートリーダーを中心とした選抜チーム、2年生は1組が中央中を代表して参加します。

市内音楽会は、誰でも経験できる舞台ではない特別な行事です。体育館とはまた違うホールならではの声の響きなどを感じてきてください。そして、クラスや学年の輪がまたひとつ大きくなることを期待しています!

食べたいものより食べるべきものを優先する

10月30日(水)

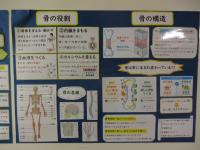

生徒のみなさんはすでに読んでいることと思いますが、体育館への通路脇の壁に「丈夫な骨をつくろう!」と題した大きな掲示物があります。これは本校の養護教諭と栄養教諭が作成したものになります。クイズやイラストを交えながら中学生にも分かりやすい内容になっています。

骨重を増やせるのは成長期の今だけです。今のうちに”骨貯金”をたっぷり行っておきましょう。キーワードは「食べたいものより食べるべきものを優先する」です。

読書も「不易と流行」です…朝読書

10月29日(火)

毎朝8時20分~25分に全校で取り組んでいます。

読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことができないものです。また、朝読書には、次のようなよさや効果があるそうです。「朝は一日の中で新しい発想やアイデアも出やすい時間帯です。朝スッキリした脳には、昨日の夜に思いつくことのできなかった発想を浮かべることができる可能性があります。朝読書をすると、新たにインプットされた情報がストンと自分の中に落ちて、そこから想像力や発想力を高めることができるのです。このことは頭の柔軟性にも繋がります」とのことです。電子書籍が普及している昨今、紙の本の不変のよさも味わいたいものです。

切替が見事です

10月28日(月)

大きな行事を成功させた中央中生。その後の切り替えも見事で、意欲的な授業態度が当たり前になっています。

3年生の英語はインプットした英文をアウトプットする作業をALTの先生と行いました。2年生、1年生も落ち着いた授業が行われています。

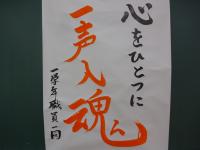

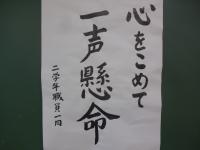

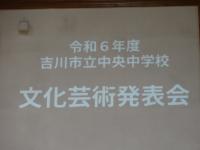

スローガン通りになりました…文化芸術発表会

10月25日(土)

チーム中央~一生懸命文化芸術発表会を創り上げよう~をスローガンに、合唱発表の部・文化発表の部・展示発表の3本立てで行われました。中でも3年生は、中学生活最後の合唱。迫力ある壮大な合唱を後輩に残してくれました。

合唱の後は、英語弁論大会出場者、サイエンス部による発表、発明創意工夫展研究の部発表、プレゼンコンクール発表、最後に吹奏楽部の演奏が行われました。合唱も各発表もこれまでの成果を存分に表現した本当に素晴らしいものでした。生徒のみなさん、お疲れ様でした。そして感動をありがとうございました。

99%→100%へ…合唱リハーサル

10月24日(木)

各学年ごとに明日の本番に向けたリハーサルを行いました。

合唱の完成度はもとより、移動中や壇上での所作、曲紹介者の声の張りなど緊張感の中にも何か温かさを感じられる時間となりました。どの学年も99%の完成度でした。明日の本番では100%を超えてください。期待しています!

その瞬間の映像が記憶に残る合唱…合唱練習

10月23日(水)

教室や音楽室、多目的室や体育館、校内のいたる所から歌声が響いてきます。文化芸術発表会に向けた練習が佳境を迎えています。

心が大きく動かされ、その瞬間の映像や歌声が鮮明に記憶に残るのが合唱です。特に3年生は中央中での最後の合唱になります。最上級生としての歌声や立ち振る舞いを後輩たちに残していってください。各学年、心を一つにした練習が続きます。

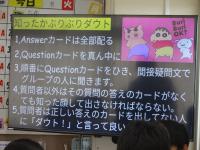

実践力を発揮…生徒集会

10月22日(火)

文化芸術発表会実行委員の発表です。当日の連絡や鑑賞マナー、プログラムについての説明がありました。

生徒集会は文字通り生徒が主導で行う集会です。自ら計画をたて、発表原稿の準備をし練習を重ねて当日を迎えます。これは実行委員でしか経験できない価値あるものです。中央中の学校目標にある「実践力」を存分に発揮した実行委員さんでした。

当日までの準備、そして当日の運営などまだまだ仕事は続きます。大成功の文化芸術発表会になるようさらに力を尽くしてください。よろしくお願いします。

意欲を育む授業…保健体育

10月21日(月)

持久走の授業の様子です。

タブレットを活用し自らのフォームの変化を記録したり、ペアでの声かけを具体的に行ったり(いいペースだよ、目標タイムより少し遅いよ)、走った直後の脈拍を測定したりしながら、苦しい中にも意欲を育む授業となりました。

命を守る対策…減災教育(2年)

10月17日(木)

学校では教科の授業以外にも、またリモート学習では経験できないような様々なことを学びます。今日は、吉川市危機管理課のみなさんを指導者としてお招きして減災について実技を中心に学びを深めました。簡易ベット(段ボールベット)や簡易トイレの組み立て、プライベートスペースの設置、1枚の毛布で人を搬送する方法を体験しました。

人がパニックに陥るような大きな危機的状況では、自らの判断力と行動力に全てがかかっています。なので、災害教育ではどのような災害であろうとも主体性を持ち、災害から「命を守る対策」を学ぶことが重要です。「自分も被害にあうかもしれない」という当事者意識や覚悟が災害対策に必要な主体性を生みだします。ぜひ、ご家庭でもこの機会に災害対策について話題にしてみてください。避難所の運営には中学生の力が必須です。

危機管理課のみなさん、ご指導ありがとうございました。

充実した生き方に必要なもの…けやき・ゆりのき学級

10月16日(水)

けやき・ゆりのき学級、10月のろう下掲示物を紹介します。ハロウィンにりんごにキノコと季節感たっぷりです。25日に行われる文化芸術発表会の掲示物も作ってくれました。

心を穏やかに保ち、充実した生き方にしていくためには豊かな感性や想像力が必要です。これらの掲示物を見ていると、けやき・ゆりのき学級のみなさんは既にこうした力を会得していると感じました。感性、想像力豊かな掲示物を来月も楽しみにしています。

仲間の活躍を讃える…表彰集会

10月15日(火)

今回は運動部と吹奏楽部の活躍を讃えるものと硬筆展の表彰を行いました。30分以上にわたる時間、仲間の活躍を讃える温かい拍手が繰り返されました。表彰を受けたみなさん、おめでとうございます!

10点アップの秘策…中間テスト1日目

10月11日(金)

中間テスト1日目の様子です。

さて生徒のみなさん、1学期の反省を活かし、事前準備(テスト勉強)は学習時間を増やしたり、やり方を工夫したりと、納得できる取組みができたでしょうか?また、50分のテスト時間を計画的に工夫して使うことはできたでしょうか?例えば、問題文を丁寧に読み直したり、答えの書き間違いやケアレスミスがないかどうか丁寧に見直しをしたでしょうか?このような工夫で10点アップできることもあります。その逆も言えることで、やらないと10点損をしてしまうこともあります。

3連休はテスト勉強に明け暮れると思いますが、計画的に事前準備を進めて2日目も頑張ってください!

真剣ななかにも温かさ…学年合唱練習

10月10日(木)

10月25日の本番に向けた練習が各学年進んでいます。

1学年のパート練習では、クラスごと歌い終わった後に他クラスのパートリーダーの感想に対して「ありがとうございました」の返事が自然と出てくるなど、真剣に取り組む中にも温かさの漂う時間となりました。

自身の喜びのために…生徒会本部役員任命式

10月9日(水)

令和6年度生徒会本部役員8名の一人ひとりに、校長先生から任命証が手渡されました。その後、旧役員へ感謝状が授与されました。

緊張感の中にも当選できた安堵の思いと、よし、やるぞ!という決意が、凛とした目力に表れていました。生徒皆のために、そして中央中のためにという思いで献身的に働くことが、自身の喜びとなるはずです。これから様々な困難や悩みが出てくると思います。そんな時は、一人で抱え込まず、8名のチームワークで乗り越えていってください。8人の知恵があれば解決出来るはずです。仕事を楽しむという発想も大切ですよ。8名の本部役員のみなさん、よろしくお願いします。旧生徒会本部役員のみなさん、お疲れ様でした。

解き直しが学力アップのカギです

10月7日(月)

今日から諸活動停止期間に入り、今週金曜日と来週の火曜日が中間テストとなります。

友達や先生と、わかるまで、できるまで、「聞く、考える、聞く、考える…」を繰り返してください。そして、テスト直前には解き直しをすることが大切です。自分一人の力で解けるかどうかの解き直しをしている人は、確実に学力がアップします。くれぐれも分かったふりだけは、しないでくださいね。

中央中学区6年生保護者向け学校公開

10月4日(金)

中央中学区の小学校6年生の保護者様を対象に2・3時間目の授業を公開しました。

6年生の保護者の皆様には、10月とは思えない暑さの中ご来校いただきましてありがとうございました。ご意見、ご感想、ご質問等ございましたら、本校教頭宛にお伝えいただければと思います。ご来校ありがとうございました。

「支援籍」とは…三郷特別支援学校支援籍訪問

10月3日(木)

埼玉県では、平成16年度から「ノーマライゼーションの理念に基づく教育」の推進を図っており、障害のある子とない子が一緒に学ぶ機会を拡大していくための新たな仕組みである「支援籍」の普及を進めています。「支援籍」とは、障害のある児童生徒が必要な学習活動を行うために、在籍する学校または学級以外に籍を置く埼玉県独自の学籍です。例えば、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校に「支援籍」を置くことにより、同じ学校のクラスメイトとして一定程度の学習活動を行うことができます。

今日は中央中学区内に住み、普段は三郷特別支援学校に通学している生徒2名が来校し中央中の生徒と一緒に授業を受け交流を深めました。

生徒のよい反応がよい授業をつくります…支援担当訪問

10月2日(水)

今日は年に1回、中央中の全教員が授業を公開し、指導者の先生方にご指導をいただく日でした。

先生方は1か月以上前から、学校研究課題に迫るため、今日の授業をどう展開するか。また、どんな資料や教材が必要かなど、思考を重ねながら準備をして今日の日を迎えました。中央中の先生方は、教えるプロとして、素人にはマネのできない授業ができるよう日々努力を重ねています。

生徒のみなさんの素晴らしい授業態度や掲示物にも、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。良い授業には、良い生徒の反応が不可欠です。指導者の先生方、生徒のみなさん、ありがとうございました。

笑顔で卒業式を迎えるために…校長面接(3年)

10月1日(火)

修学旅行の事後学習もひと息ついたところですが、3年生は校長面接を行っています。一人5分程度、昼休みや放課後の時間を使って校長先生と面接を行っています。

校長先生にたずねると…「さすがは3年生、自分の将来を見据え、今やるべきことをしっかり考え、受け答えができている」とのことでした。

15年の人生で初めての大きな選択といってもいい進路。様々な不安や心配事もあると思いますが、笑顔で卒業式をむかえるために、最後は自分で進路を決定してください。

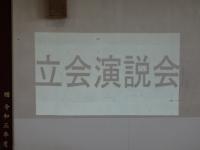

志と勇気をたたえます…生徒会本部役員選挙

9月30日(月)

今回は10名の生徒が立候補してくれました。まずは、10名のよい学校にしていこうという志と、立候補してくれた勇気をたたえたいと思います。

立候補者のスピーチは内容はもちろんのこと、この日のために何回も練習してきた姿が感じられ感銘を受けました。また、今年度は全校生徒が体育館に一堂に会して行ったため、全校生徒の一体感を感じられるよい機会にもなりました。この後、選挙管理委員さんによる開票作業が始まります。

あふれるあいさつ=学校の勢い…市長さん朝のあいさつ訪問

9月27日(金)

今日は市長さんが来校され、中央中生の登校の見守りを行っていただきました。生徒たちはびっくりしながらも元気に市長さんとあいさつを交わしていました。

あいさつは「人と人を結ぶコミュニケーションの第一歩」です。そして、あいさつがあふれている学校には”学校の勢い”を感じます。生徒のみなさんのあふれるあいさつで中央中にさらなる”勢い”をもたらしてください。

市長さん、早朝からありがとうございました。

できるようになる→学びの意欲…2年家庭科

9月26日(木)

今日はハンドボール部が新人戦です。その他の運動部の試合はほぼ終わり、日常の学校生活に戻りました。

2年生、調理実習の様子です。包丁や火を使う作業を伴いますので集中して取り組んでいます。大型テレビには、調理の過程の動画が映され、各自の判断で見たいときに見て、方法を確かめます。包丁を初めて使うという生徒もいましたが、できるようになった喜びが、次の学びの意欲につながります。

心に刻まれる瞬間…新人戦2日目・3日目

9月25日(水)

先週までの暑さが噓のように秋めいてきましたが、中央中生の熱い戦いは続いています。

どの選手も必死に相手に向かっていく姿はかっこよく、見ている人に大きな感動を与えてくれます。今日も様々なプレーに一喜一憂、心に刻まれる瞬間がたくさんありました。ガンバレ中央中!

持てる力を発揮できるチームとは…新人戦

9月20日(金)

多くの部活動が、今日から新人戦です。(男女バドミントン部は昨日から始まっています)希望する部活は大会2週間前から朝練習を行い、出来る限りの準備を行ってきました。

人は誰でも緊張します。ましてや新チーム初の公式戦。そこで、試合中持てる力を100%発揮できる人と、50%しか発揮できない人には大きな違いがあります。それは、ミスを怖がらないでプレーするか、しないかの違いです。その他にも重要なことは、チーム全体でミスを責めない雰囲気のあるチームは、持てる力を充分に発揮できます。頑張れ中央中!

速報 男子バドミントン部団体ベスト4進出(県大会出場決定)おめでとうございます!

生徒会本部役員選挙を前に…

9月19日(木)

生徒会本部役員選挙の投票日(9月30日)が近づいてきました。立候補者10名が朝のあいさつ運動を行っています。

生徒会本部役員選挙は、一人ひとりが生徒会の一員であることを自覚できるよい機会です。学校生活の充実と向上を図る生徒会のリーダーを決めるものなので、立候補者のみならず立候補者以外の生徒もよりよい学校とは何かを考え、意識を高めていくことが大切です。

不変の学びスタイル(国語1・2年)

9月18日(水)

3年生は今日まで修学旅行の振替休日になります。1・2年生は通常通りの学校生活を送りました。

国語の授業の様子です。国語は学びの基本、先生の話に全集中です。「真ん中、中央、中心、同じ意味…?」先生からの?マークの発信が学びの意欲を高めます。そして、令和の時代とはいえ、手で紙に書く作業は不変の学びスタイルですね。

収穫の喜び…オクラの収穫(けやき・ゆりのき学級)

9月17日(火)

雨天で延期されていたオクラの収穫を行いました。6月に自分たちで種をまいたオクラです。大豊作でした。

収穫する喜び、家族に喜んでもらえる喜び、美味しく食べる喜び等々、多くの喜びが心を育ててくれます。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、額に汗して収穫する姿、かっこよかったです。お疲れ様でした。ちなみに私はオクラの花を初めて見ました。「知らなかったことを知る」体験学習の醍醐味ですね。

掲示物と発達障害の関係とは…けやき・ゆりのき学級

9月13日(金)

けやき・ゆりのき学級9月の掲示物を見ていて思い出したことがあります。ある教育誌の内容です。その内容とは「教室に掲示物がない」です。記事を読み進めると、今全国の学校で教室内やろう下に学級目標が貼っていない、生徒の作品が貼られていない、行事の写真や進路に関する情報も…。いわゆる「掲示物」が教室やろう下にない学校が増えているそうです。理由としては、「教室内に掲示物があると発達障害傾向の子どもが落ち着かなくなる」からだそうです。学校現場に特別支援教育の発想が浸透していくことは良い傾向だと思います。しかし、掲示物の除去=特別支援教育かというとそれは違うのではないでしょうか。(あくまでも私見です)本当に発達障害傾向の子ども全員が掲示物に過敏に反応するのでしょうか。

掲示物には子どもの学びを促進したり、教室を明るくしたり、時には掲示物を通した会話で仲間が増えたり、仲直りをしたり…。そんな場面を私はたくさん見てきました。「不易と流行」のバランス、本当に難しいです。

さて、今日3年生は無事に修学旅行で京都・奈良へと出発していきました。よい思い出をたくさん作ってきてもらいたいですね。

けやき・ゆりのき学級のみなさん、来月の掲示物も楽しみにしています。

修学旅行前日(3年)

9月12日(木)

修学旅行がいよいよ明日から始まります。

4時間目に出発前最後の学年集会を行いました。明日は、各自で吉川駅から武蔵野線に乗車し、東京駅丸の内南口から団体集合場所に向かうところから修学旅行が始まります。2年生のときに行った東京班別学習での経験を活かし、安全第一、時間厳守での集合をお願いします。2学期に入り各種テストとの同時進行で、かなりタイトなスケジュールでしたが、これまで様々な行事を成功させてきた3年生、修学旅行も油断せず、更なる大成功をみんなで創りあげてください。「いってらっしゃい!」

心の動きと向き合い楽しむ…新人戦壮行会

9月11日(水)

いよいよ運動部の新人戦が始まります。各運動部の主将がリモートで決意表明を行いました。

公式戦は練習試合とは違い誰もが緊張する舞台です。それは相手も同じこと。その心の動きとじっくり向き合い、そして楽しみながら試合にのぞんでください。ガンバレ中央中!

学ぶ教師…授業研究(2年数学)

9月10日(火)

市内の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。

「2元1次方程式のグラフの形にはどんな特徴があるだろうか?」を課題に授業が展開されました。生徒の中には型にはまらず、試行錯誤しながら課題の解決に取り組む者もいました。この「遠回り」こそが方程式の便利さ(使うことのよさ)の実感につながるようです。

指導者の先生、お忙しい中でのご指導ありがとうございました。

人生の財産…英語弁論大会

9月9日(月)

吉川市内4中学校、松伏町内2中学校の代表者20名が集まり行われました。中央中からは、1年生1名、2年生2名、3年生2名が参加しました。

どの発表者も、夏休み中は学校で、また家で、何回も何十回もひょっとすると何百回も…数えきれない程の回数、練習を重ねてきたことと思います。今日の本番はかなり緊張したと思いますが、練習も含め今回の貴重な経験は今後の人生の財産になるはずです。お疲れ様でした。

修学旅行しおり読み合わせ集会(3年)

9月6日(金)

来週13日(金)に出発する3年生。夏休み明け確認テストや東部地区学力検査等で忙しい日々を送っている3年生。しおりの読み合わせをリモートで行いました。

1年生でのスキー教室、2年生での東京班別学習の経験を活かし、スローガン「Best Smile」~最高の思い出を添えて~の達成に向けて、様々な準備を丁寧に進めています。

専門委員会とは…前期専門委員会最終日

9月5日(木)

前期専門委員会最終日の活動の様子です。半年間の活動の振り返りを中心に行いました。ここで改めて専門委員会とは何か確認してみましょう。

専門委員会は、それぞれの活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度を養うことを目的としています。また、クラスや学校を代表する役割を担うことで、企画力や実行力、また協調性など、この先訪れるであろう(すでに訪れている?)予測困難な社会をたくましく生き抜いていく上で必要な力が身につきます。

これを踏まえて積極的に後期専門委員に立候補してください。前期専門委員のみなさん、お疲れさまでした。そして学校のためにありがとうございました。

学ぶ教師…授業研究(2年理科)

9月4日(水)

市内の中学校から指導者の先生をお招きして行いました。

「血液はどのようなしくみで体内を循環しているか」を本時の課題として授業が展開されました。まずは一人でじっくり考え、その後二人、グループで仮説を立てたり予想したりと、結果を期待しながらの、心揺さぶる時間となりました。机の傍らにはタブレット。令和の授業のスタンダードアイテムです。

指導者の先生、お忙しい中のご指導ありがとうございました。

考えることをあきらめない…東部地区学力検査(3年)

9月3日(火)

埼玉県東部地区の中学3年生が本日一斉に受検しています。埼玉県立高校の学力検査と同様に、5教科(1教科50分)、を一日で行います。学校の成績算出のために行う中間テストや期末テストと実施の目的が違うので、「テスト」という言い方をせず、「検査」という言い方をしています。偏差値等の結果は、自分の受験勉強のやり方を見直したり、進学希望校を選ぶための参考にしたりします。

3年生と話をしていると、よく聞かれるのが「受験勉強は1日何時間すればいいのですか?」という質問です。もちろん、決まりはありませんが、入試を見据えると1教科で50分以上、平日で毎日2、3教科に取り組んでいる生徒が多いようです。第3回の検査は11月に実施されます。その後、三者面談で進学希望先を自己決定していくことになります。

今日の3年生は”考えることをあきらめず”一心不乱に問題用紙にむかっていました。思考の証”消しカス“も顕在です。