学校ブログ

スポーツ大会でも「できた」を増やす…学年練習(2年)

5月9日(木)

青空のもとグランドで行いました。

自ら声を出し、みんなで励ましの声を掛け合い、額に汗して練習し続けることが必ずレベルアップに繋がります。また、教室での学習と同じようにスポーツ大会の種目でも「できた」を増やすにはどうすればよいか、どんな工夫が必要か、みんなで考え、知恵を出し合っていくことでクラスや学年の絆が強くなります。頑張れ2年生!

教室ではできない体験…けやき・ゆりのき学級

5月8日(水)

5月に入り30度近くまで気温が上がる日が増え、少しずつ夏の気配を感じられるようになってきました。

けやき・ゆりのき学級のみなさんが、昇降口階段を彩る夏のお花のプランターをつくってくれました。額に汗し、両手を土まみれにして作業する姿、かっこよかったです。教科書のインクの香りとは違う花と土の香りを嗅ぎながら、一足先に夏を感じたけやき・ゆりのき学級の生徒たちでした。

生徒のみなさん、プランターや花壇の花は、いつもけやき・ゆりのき学級のみなさんが水やりや手入れを手伝ってくれています。感謝ですね。大切にしてください。

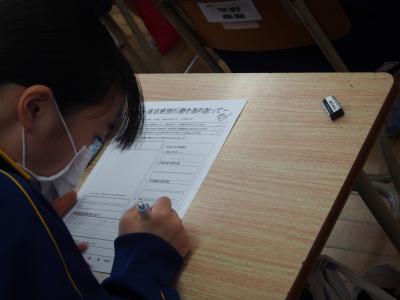

学力の伸びを知る…埼玉県学力・学習状況調査(3年)

5月7日(火)

国語、数学、英語、質問調査を行いました。3年生は小学4年生から数えて6回目になるので慣れたものと思いきや…今年度からCBT(Computer Based Testing)調査となり、戸惑った生徒もいたかと思います。これも令和の学校教育ですね。校内のネット環境を考慮し、実施日は学年毎になります。2年生は9日、1年生は10日に行います。

タブレットを用いて解答しますので、配布される紙はメモ用紙のみです。数学では途中の計算や考えたことを書きながら思考し、解答は入力となりました。初めてのことで不安や戸惑いも多々あったと思いますが、流石は3年生、いつもながらの落ち着きと集中力で問題に向き合っていました。

学びの意欲を高める授業…理科(1年)

5月2日(木)

大型連休狭間の日ですが、皆集中して授業に取り組んでいます。

1年生の理科では、担当教諭が自宅近くの土手から採取してきた菜の花を使っての授業です。本授業のねらいは「花のつくりを観察する」です。おしべ、めしべの数がいくつあるか、ピンセットを上手に使いながら確認しました。

教科書の写真を見て理解するだけでなく、身近にある実物を用いた授業。「百聞は一見に如かず」で学びの意欲が高まる授業でした。

豪華な給食その心は…給食(1年)

5月1日(水)

大型連休、狭間の平日となりますが、今日も様々な教育活動が行われています。今日は1年生の給食の様子を紹介します。もちろん給食の時間も教育活動です。食育と呼ばれる分野が中心になります。

今日のメニューは、コッペパン、飲むヨーグルト、ミネストローネ、豆腐ナゲット、焼きそばでした。中学校での給食が始まり1か月ほどが過ぎましたが、どのクラスも給食当番を中心にした準備の早さに驚きです。

そして、何よりも大きな変化で感動的な場面がありました。中央中では、令和2年度から令和5年度の4年間は、コロナの影響等で、全員が前を向いての黙食が続いていました。それが今年度より班を作って会話も楽しみながらの食事、当たり前の日常が5年ぶりに戻ってきました。当たり前の日常で食べる給食ほど豪華なものはないと感じた1年生の給食風景でした。

「自己決定」する…仮入部最終日(1年)

4月30日(火)

グラウンドや体育館が狭く感じられるようになりました。多くの1年生が期待と不安を胸に活動を始めています。

部活動は、自主的かつ自発的な参加により行われる様々な学びの場です。短い仮入部期間でしたが、部の雰囲気や練習内容、先輩との関係など、仮入部期間を通して感じたことを大切にして、最後は自分の意志で本入部する部活を決めてください。中学校最初の大きな「自己決定」する機会になります。

誰のため?…専門委員会・中央委員会

4月25日(木)

前期半年間の流れ、仕事内容の確認及び、組織(委員長・副委員長)決めを行いました。

全学年が同じ仕事を通しての交流が行われるのがこの専門委員会です。中央中のよき伝統を引き継いでいく場にもなります。学校のため、全校生徒のため、ひいては自分のために、ひたむきな努力を続けてください。

その道のプロフェッショナルとなれ、がんばれ中央中生!

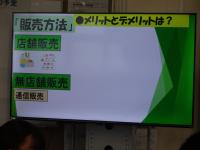

チョーク1本の授業は遠い昔

4月24日(水)

コロナが明け、令和の日本の学校教育は大きな変貌を遂げました。そのひとつの象徴がデジタル機器の活用です。中央中では、多くの授業でタブレットやデジタル教科書、大型テレビを活用しています。小テスト、資料の提示、意見の集約、動画の視聴等で深い学びの一助にしています。

昭和や平成の時代に主流だったチョークの授業は今や遠い昔の話です。そういえば…私は先生から「授業中に立ち歩くな」とよく怒られていました。令和の授業は立ち歩いて友達の意見を聞いて”学びを深める”授業が主流です。

健診・検診どっち?…歯科健診

4月23日(火)

年度当初の学校は、様々な検査や測定、”けんしん”が行われます。

学校で行う”けんしん”はどちらの漢字をあてるのがよいのか調べてみました。

こちらの「健診」は、スクリーニング(ふるいわけ)によって目で見て分かる範囲の問題を見つけ出し、歯科医院の受診を勧めることを目的とする意味だそうです。(健診結果により、歯医者に行って虫歯等の有無を確認する検査は検診になるようです)よって、学校で行われる”けんしん”はこちらの「健診」をあてるほうがいいようです。

何はともあれ、虫歯は早期発見、早期治療が大切です。

「他者理解を深める」掲示物…けやき・ゆりのき学級

4月22日(月)

中央中の誇れることのひとつに掲示物があります。けやき・ゆりのき学級では毎月、生徒たちの手作りによる季節の掲示物がろう下を飾ります。

学習指導要領のポイントのひとつである「社会に開かれた教育課程」の実現(「見せる学校づくり」)という側面から、そしてもとより、掲示物は「他者理解を深める」という生徒に直接関わる教育効果が期待できるので、これからも中央中では掲示物作成の指導を大切に継続していきます。学校公開等ご来校の際にはぜひ、教室やろう下の掲示物にも目を向けてお子様との話題にしてみてください。

学びの経過を大切にする…全国学力・学習状況調査(3年)

4月18日(木)

本日、全国の中学3年生が同じ調査に臨んでいます。

一昨日の質問紙調査に続き、今日は国語と数学の筆記調査です。中央中の定期テストとは違った出題様式の問題に挑みました。特に記述式の問題は、慣れていない生徒が多く難しさを感じた人が多かったようです。日頃の授業で、自分の思いや考えを書いたり、途中の考え方を言葉にしていく中で、思考力や表現力が高まっていきます。そのため、テストも含め、日常の授業では〇か×かにだけこだわるのではなく、学びの経過を大切にすることが重要です。

”思考の証消しカス”も顕在です!

よき先輩・後輩の関係づくり…合同体育(1年・3年)

4月17日(水)

中央中の合同体育とは、3年生が1年生に体育の授業のルールや動きを実際に見せて伝える教育活動です。

部活動と同じように、1年生は体の大きい3年生のきびきびとした動きを見て、あらためて中学生になった実感を味わい、「あんな先輩になりたい」と憧れの気持ちを抱いたようです。逆に、3年生は後輩にかっこいい姿を見せることで最上級生として中央中を引っ張っていく自覚を確認する機会になりました。

よき先輩・後輩の関係づくりが進む中央中です。

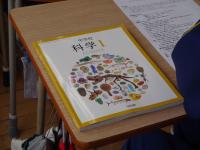

大きな価値あるものにする…授業開始

4月16日(火)

教科の授業が始まりました。

真新しい教科書のページをめくるとほのかにインクのにおいがします。どの生徒の顔にも「よし、頑張らなくちゃ!」の思いがみなぎります。

無償で配布されている教科書ですが、大きな大きな価値あるものにできるかどうかは、自分次第です。1年後の”教科書の姿”が楽しみです。

我が事として取り組む…避難訓練

4月15日(月)

東日本大震災から13年。新入生はまだ生まれていませんでした。その後も、熊本地震、今年の元旦には能登半島地震がありました。生徒のみなさん、ニュースの映像などを見てどんなことを感じ、自分はどう行動しようと考えたでしょうか。

今日の避難訓練は、他人事、対岸の火事ではなく、我が事として全生徒が取り組みました。

新しく着任されたある先生が、こんなことをおっしゃっていました。「話し声ひとつなく緊張感を持って取り組んでいる中央中生、素晴らしいですね」と。それこそが我が事として取り組んだ証ですね。

係や専門委員の目的とは?…学級活動

4月12日(金)

今週はどの学年も学級活動の時間が多くあったようです。クラスや学年、学校を円滑に前へと進めるための係や専門委員を決めました。立候補での決定が多い中、生徒間での譲り合いで決まる場面もあり、どのクラスもスムーズに決定したようです。

クラスの係や専門委員は“なる”ことが目的ではなく、「どんなことをするか」が目的です。”その仕事については先生に聞くより私に聞いて”と言えるプロフェッショナルを目指してください。

自主的・自発的に活動する…部活動オリエンテーション

4月11日(木)

部活動は小学校にはない活動で、毎年多くの新入生が参加を希望します。部活動は、自主的かつ自発的な参加により行われる様々な学びの場ですので、参加は強制されるものではありません。

また、よく保護者の方から質問を受けるのですが、埼玉県公立高等学校入学者選抜では、部活動に所属していないことや途中退部による不利益(減点など)はありません。しかしながら、部活動は最後までやり遂げることで教室だけでは学ぶことのできない多くの力が身につきます。

新入生のみなさんは、このようなことも十二分に踏まえ、入部を検討してください。各部活動代表生徒のみなさん、新入生のために、わかりやすい紹介を実演つきで丁寧に行っていただき、ありがとうございました。新入生の多くが、みなさんのかっこいい姿に憧れをもったことと思います。

ルールって何?…中央中オリエンテーション

4月10日(水)

リモートによる実施です。今年度は日課表が少し変わりました。全校一斉に歯磨きタイムが設けられました。下校時間も変更になりました。また、頭髪に関するルールも変更になりました。その他のルールは大きく変わりないので2・3年生は問題なく理解できたと思います。

新入生のみなさん、中央中のルールは理解できましたか。ルールは様々な価値観を持つ人が集まる集団では必ず必要です。そしてそのルールを皆が守ることで安心・快適な学校生活が実現します。迷った時や分からなくなってしまった時は先生や友達に聞く前にこの資料を見返して行動してください。

生徒と教師で一体感を創り上げる…学年集会(学年出発式)

4月9日(火)

学年出発式(学年開き)の様子です。

新2・3年生は、昨年度までの成長や課題を生徒と教師が共有し、1年間のスタートに向けて一体感を創り上げる大切な時間です。1年生は、初めての集会ということもあり、緊張感たっぷりの表情でしたが、各自の心と頭でしっかりと先生方の話を受け止められたようです。まずは、これから1年間、学年の先生方と学びを紡ぎ、夢を叶えるための教育活動を行っていきましょう。

生徒のみなさん、1年間の目標をしっかりたてることで、具体的な行動が定まります。”目標なきところに行動なし”です!1年間の目標をしっかり定めてください。明日は、中央中のルールを全校で確認する「中央中オリエンテーション」です。

ようこそ中央中へ…入学式・始業式

4月8日(月)

155名の新入生のみなさん、入学おめでとうございます!新たな門出を迎え、今どのような気持ちでしょうか。やる気に満ちあふれているという人ばかりだといいのですが、不安の気持ちの方が大きいという人も少なからずいると思います。そんな人は周りの先生や先輩に遠慮なく相談してください。中央中の先生方や先輩は、優しく温かくアドバイスをしてくれます。みんなで様々な困難を乗り越えていきましよう。そして、3年後「中央中に入学してよかった」と思える3年間をつくりあげていきましょう。

2・3年生のみなさん、進級おめでとうございます!2年生、先輩になる自覚と準備はできていますか?3年生、自らの人生の最初の大きな選択ともいえる(=受験生)1年が始まりました。何事も最初が肝心です。みなさん、良いスタートを切ってください。

いよいよ始まります…準備登校・入学式準備(2・3年)

4月5日(金)

今年は桜の花が待っていてくれました。満開の桜が528名の生徒の登校を迎えました。(今日は、2・3年生あわせて373名の登校です)

令和6年度、新たに9名の教職員を迎えて、中央中44年目の年が始まりました。今年度もこのブログを通じて中央中生の活躍の様子を伝えてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今日の2・3年生は、月曜日の入学式の準備と新クラスの発表です。新入生のみなさん、先輩たちがみなさんの門出の舞台を整えてくれました。”感謝”の気持ちを忘れずに月曜日の入学式にのぞんでください。2・3年生のみなさん、後輩のため額に汗して力を尽くす姿、かっこよかったです!ありがとうございました。

2学年から合唱のプレゼント

2学年の生徒より、合唱のプレゼントをいただきました。素敵な招待状とともに、素敵な歌声を聞かせてくれました。

短い練習時間の中でも、力強い校歌と、初めてではあるものの素敵な4部合唱をしてくれたみなさんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。来年の合唱も楽しみです。

いよいよ明日が卒業式

明日、卒業証書授与式が行われます。

本日の午後は1,2年生による卒業式に向けた準備が行われています。

2年生は体育館の中を厳粛さ雰囲気のある会場に、1年生は3年生の教室や廊下を華やかにしてくれました。

1,2年生のみなさんありがとうございました。そして卒業生のみなさん、明日頑張ってください。

卒業式予行

12日(火)に卒業式予行練習を行いました。

今年度はコロナ前通り、卒業生に加え、在校生(1,2年生)が全員参加する形となります。

事前にたくさんの練習を重ねてきた3年生は素晴らしい所作や返事で後輩の見本となる姿を見せてくれました。

また、2年生のパートリーダーを中心とした歌の練習を重ねた成果もあり、卒業生の背中を後押しする在校生の合唱も素晴らしかったです。本番も頑張りましょう。

生徒会によるペットボトルキャップ回収

生徒会本部役員によるペットボトルキャップの回収が本日7日より、2日間行われています。

集めたキャップは「世界の子どもにワクチンを 日本委員」にお渡しします。

明日が最終日になるので、ぜひご協力お願いします。

生教育講演会

NPO法人グッド・サマリタン理事、龍ヶ崎済生会病院 産婦人科 陳央仁先生を講師にお招きし、3年生を対象に講演会を行っていただきました。

家庭でできる”生教育”~生きる力を育もう~をテーマとし、陳先生のご経験をもとに、10代の現状を踏まえて性にについての話をしてもらいました。

生徒集会 各学年学級委員からの発表

今月の生徒集会では、各学年学級委員の取り組みをスライドを用いながら発表しました。

各学年ごとの取り組みに対する成果や、課題を説明してくれました。学級委員さん、ありがとうございました。

また、生徒会本部よりペットボトルキャップの回収について連絡がありました。3月7日(木)、8日(金)で回収となるので、ご協力ください。

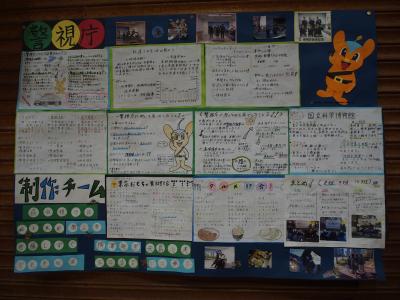

2学年 東京班別行動まとめ集会

3月1日(金)5、6時間目に2学年の東京班別行動のまとめの集会を行いました。

企業別にスライドや掲示物にまとめ、見学した企業や文化施設の紹介、お昼ご飯のグルメ紹介も行っていました。

メインとなる企業では、企業の基本的な情報や、実際に見学して学んだこと、感じたことをまとめました。

代表グループが2学年保護者会で発表するので、楽しみにしてください。

3学期定期テスト

2月27日(火)、28日(水)の2日間で1,2年生の期末テストが行われました。

定期テストの出題範囲は直前の2~3か月程度の内容がほとんどですが、3年生の多くの生徒が経験した受検(受験)は3年間の学習内容のほぼすべてが範囲となります。とても広い範囲の学習の定着が求められます。テストが終わったらひと段落、という気持ちになるとは思いますが、できなかったところの振り返りを行うと今後のためになるのではないでしょうか。毎日コツコツと取り組むことが大切です。

3年生お楽しみ会

3年生で学級委員主催の集会が行われました。生徒主体の出し物や、先生方からの出し物もありました。

非常に盛り上がっている様子でした。これからの卒業式練習も頑張ってください。

準備運営してくれた学級委員のみなさんありがとうございました。

2年生東京班別行動

1月26日(金)に2学年で校外学習として、東京班別行動を行いました。

スローガンを「彩 社会の場を学び 自分の将来に彩を」とし、将来を見据えた企業見学、来年の修学旅行を見据えた行動の計画、見通しをもった行動をとるなどを目標とし、行いました。

今日の学活から、振り返りや事後学習となります。

※班別行動でとった写真は後日業者から受け取り次第、アップしたいと思います。

スキー教室ゲレンデ3日目を終えました!

ゲレンデでのスキー講習、3日間を無事に終えました。

昨日は身体中が悲鳴をあげ疲れ気味でしたが、ゲレンデに立ったらもっと滑りたい、まだまだ帰りたくない、スキーの時間が名残惜しい、そんな声をたくさん聞きました。

インストラクターの皆さん、ホテルの皆さん、実行委員の皆さん、中央中1学年の素晴らしい行事を支えていただき、ありがとうございました。

昨日は有終の美を飾ることを1学年たちで確認しました。全員が自宅に帰り家族に帰着を報告して、3日間の大成功としたいと思います。帰着時間についてはメールにて配信いたしますので、そちらをご確認ください。

スキー2日目まだまだ元気な1学年たち(^^♪

昨日スキー靴を履いたばかりの1学年たち、あっという間に雪山を滑走しています。

午前、午後に2時間ずつ、さらに雪上綱引き大会、もうへとへとですといいながら、ご飯を食べて、お土産だよと言ったら、もう元気になってました!

身体は筋肉痛やらで痛いのに、元気いっぱいの中央中1学年たち。雪の世界を堪能してます!

スキー初日第2弾

素敵な写真をいただきました。

1学年長野県菅平高原の銀世界を楽しんでいます!

スキー初日晴天に恵まれたゲレンデでした!

スキー教室が開幕しました!

インストラクターの皆さんです。

早速、スキー板をつけて滑っています!

1年生スキー教室(出発)

本日から1学年のスキー教室が始まりました。

予定通り出発式を終え、出発しました。

3学年の廊下

3学年の廊下に新年からおみくじがあります。

近くを通った人はぜひ運試ししてみてください。

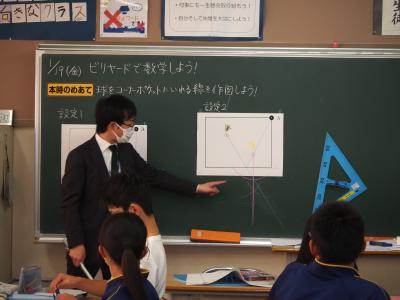

学び続ける教師 (数学科研究授業)

1月19日(金)に県内の数学科の教員をお招きして、研究授業を行いました。

ビリヤードを題材に、平面図形の利用の学習をしました。

日常を題材にしたり、理科とのつながりも持たせる授業となっていました。

お越しくださいました先生方、ありがとうございました。

凧あげ

学区の小学校、近隣の幼稚園や保育園の生徒と凧あげを行いました。

広い中央中の校庭を利用し、学生さんたちとともに行いました。

また、小学生には中央中の紹介をしました。

生徒集会 保健委員会の発表

今回の生徒集会は保健委員会からの発表でした。

テーマを「歯の健康について」とし、スライドにまとめて発表してくれました。

歯磨きをする人が少ないという中央中の課題を解決するため、保健委員会では1学期から様々な取り組みを行ってくれたおかげで、成果が出てきています。一生ものの歯を大切にしましょう。

発表の内容は後日配布予定の今月のほけんだよりに載ります。ぜひよく読んでください。

学年ごとの学活のようす

1学年はスキー教室、2学年は校外学習と大きな行事が近づいています。

2年生では、校外学習の行程表の作成をしています。タブレットがあると、電車や道のりが簡単に調べられて便利です。

3年生では自分史の作成に入りました。義務教育も残りわずか。大きな節目を前に、自分のこれまでを振り返るにはよい機会ですね。

2学期末の学年集会

約80日間の長い2学期もあとわずか。

終業式の前日の今日は各学年の学年集会が行われました。

2学期のまとめや冬休みに向けた話を聞くだけではなく、レクリエーションを行ったり、先生方からの歌のプレゼンがありました。

冷え込みが激しくなりましたが、体調管理に気をつけて明日も頑張りましょう。

赤い羽根募金

赤い羽根募金の活動が行われました。

生徒会の方たちが中心となり活動してくれました。生徒会新聞やお昼の放送で声掛けしてた成果もあり、多くのみんなに協力してもらえることができました。協力してくれた皆さん、生徒会のみなさんありがとうございました。

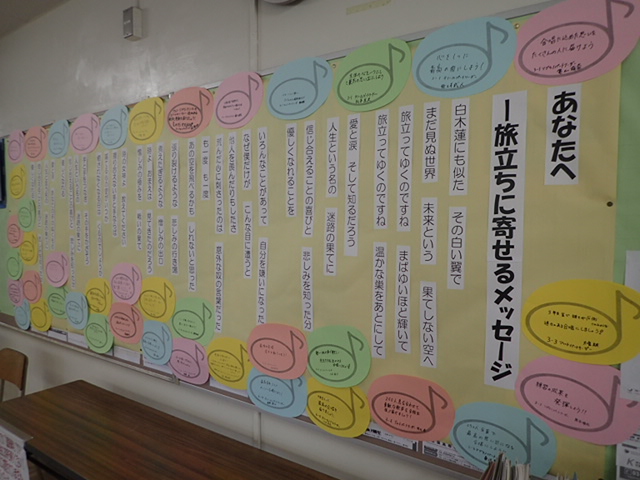

いよいよ27日(金)が文化芸術発表会!

いよいよ明日、文化芸術発表会当日です。

学年全員で何度も練習した合唱曲を歌うのも残すところ本番の1回のみとなりました。

どの学年も自信があるのか、本日は大変良い顔をして明日の準備をしてくれました。

中央中生が自信を持って歌う最後の1回をぜひ、お聞きください。

【 3学年の練習の様子 】

【 3学年のパートリーダーたちの言葉に気持ちを込めた 】

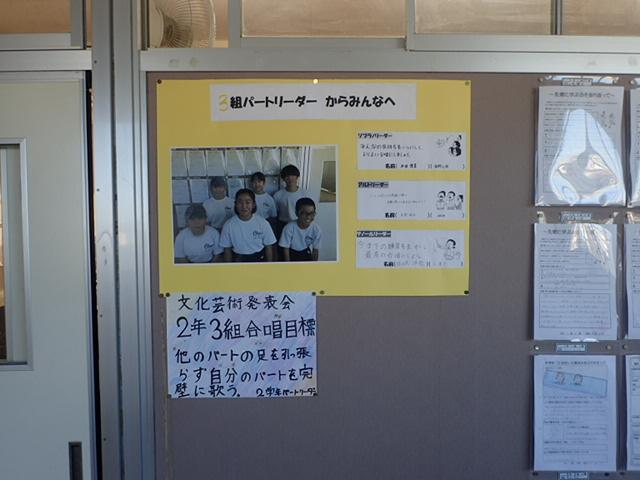

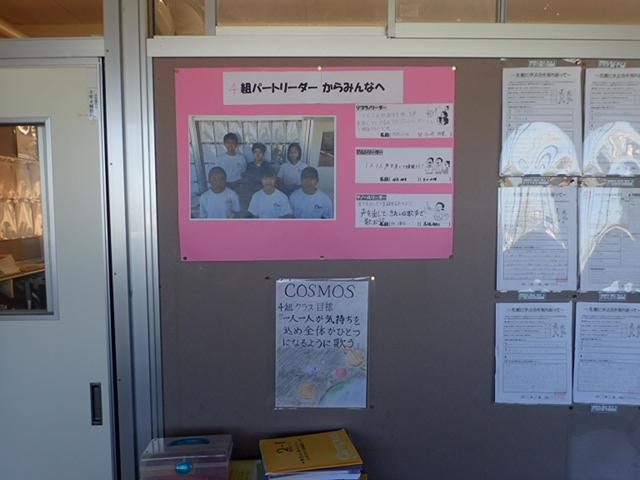

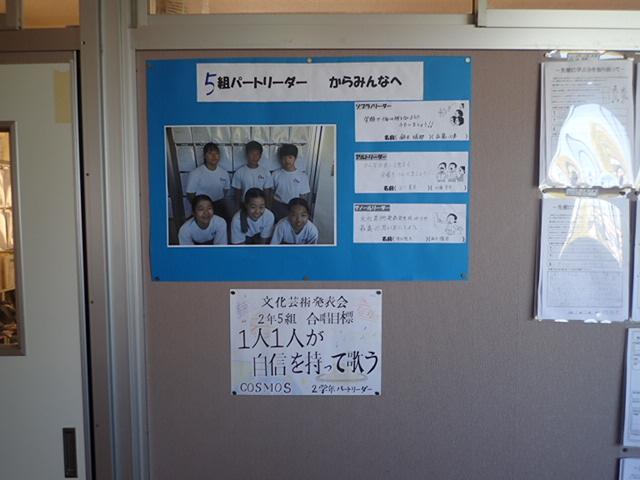

【 2学年の各クラスのパートリーダーからみんなに 】

【 1学年みんなの言葉をつないで 】

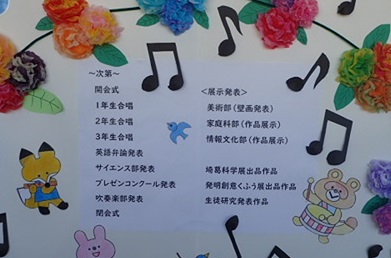

【 けやき、ゆりのきのみんながプログラムを掲示してくれました 】

第2学年 「先輩に学ぶ進路学習会」

本日、第2学年は本校を卒業した7名の先輩方にご来校いただき、実体験をもとに高等学校について、また進学に臨むに当たって『大切にしたこと』を教えていただきました。自分が目指すものは何かを考える大変貴重な時間となりました。

中学校3年間の折り返し点である今、進学への意識を高め、頑張る意味を明確にして、中学校生活を一層素晴らしいものとしてもらいたいです。

事情で本日来校できませんでしたがさらに2名の卒業生が進路学習会に向けご準備をしてくれていました。

本校を卒業した9名の先輩方、この度は本当にありがとうございました。

大宮高等学校(普通科) 春日部女子高等学校(外国語科) 越谷総合技術高等学校(情報技術科・服飾デザイン科)

いずみ高等学校(環境系) 叡明高等学校(特進選抜) 埼玉栄高等学校(保健体育科)

中央中剣道部女子団体及び個人で関東大会に出場!

令和5年8月9日(水)個人戦 10日(木)団体戦

吉川中央中の女子剣道部が令和5年度の第48回関東中学校剣道大会に埼玉県代表として出場しました。栃木県小山第三中学校、千葉明徳中学校の2校と予選リーグを戦い惜敗でした。関東の強豪校に対して1歩も引かず中央中の剣道を貫き、1戦1戦気持ちのこもった勝負を見せてくれました。

〈女子剣道部の雄姿〉

吹奏楽部の気持ちのこもった演奏に感動

7月29日(土)吹奏楽コンクール地区大会中央中学校銅賞!

羽生産業文化ホールで東部地区の学校による吹奏楽のコンクールが開催されました。

3年生が参加する最後の演奏において、これまでで最も気持ちのこもった大迫力の演奏を会場中に奏でてくれました。1年生も全員参加して全力で先輩を支えていました。3年生と1・2年生の一生懸命な姿に感動しました。顧問は産休に入る直前であったにもかかわらず部員の締めくくりの演奏を最後まで見届け厚く見守ってくれました。ご指導ありがとうございました。この演奏を通過点に、次の目標にこの成長体験を生かされることを楽しみにしています。

7月24日(月)午前中の部活動

本日の午前中は、県大会に向けて、男子テニスボール部、柔道部が練習に励んでいました。新チームでの活動をスタートしている運動部も声を掛け合いながら雰囲気を盛り上げ頑張っていました。また、文化部の皆さんもコンクールや文化芸術発表会に向けて頑張っていました。本日の午前中に活動していた部活動をご紹介します。

〈本日の部活動の様子〉

追伸:本日も女子ソフトテニスボール部が県大会で頑張っています。県大会の応援に行けていない部活動は大変申し訳ありません。中央中から健闘を祈っております。

男子ハンドボール部、女子バスケットボール県大会初戦

7月22日(土)県大会初戦

男子ハンドボール部と女子バスケットボール部が県大会初戦を戦いました。日頃の成果を持って、存分に力を発揮し、県大会のコートで躍動しました。男子ハンドボール部、女子バスケットボール部のボールを自分たちのものにする1対1の勝負強さ、最後までコート中を駆け回る無尽蔵の体力、吉川地区および中央中学校の代表として大変誇らしかったです。男子ハンドボール部は第2戦も存分に頑張ってください。

〈男子ハンドボール部 雄姿〉

〈女子バスケットボール部 雄姿〉

第1学期をしっかりと締め括りました

7月20日(木)第1学期終業式

生徒のみなさんは1学期間でどんな力が育ったでしょうか。終業式の校長先生からは「みんな違うから良い、それぞれ不得意もあるが得意なこと・良いところが必ずある、一人ひとりかけがえのない存在である、かけがえのない自分、良さを持った自分に自信を持ちましょう。1学期間で上手くいかなかったところに落ち込むのではなく、頑張れたことに自信を持ちましょう。出来なかったことはやる気になったら必ずできます。焦らずこれから取り組んでいきましょう。」とお話をいただきました。この夏休みは1学期に頑張った自分に自信を持って、一層できる様にしたいと思うことに頑張っていきましょう。2学期は、一回りも二回りも自信に満ち溢れた中央中生の皆さんに会えるのを楽しみにしております。

〈大掃除、懸命に汚れを落としてくれました〉

〈終業式の様子、作文発表生徒・表彰者は代表にふさわしく堂々と発表、表彰を行いました〉

〈朝の登校、地域の方と譲り合い、斜め横断する生徒もなく安全に登校しています〉

※ 多くの生徒がしっかりと挨拶ができる礼儀正しい生徒でした。良いところを引き続き伸ばしていきましょう。

2年生 着衣泳を体験

7月18日(火)2年生 1学期最後の体育

2年生たちは、プール授業の一環で、着衣泳を行い、洋服を着たまま川や海に落ちてしまったら、生命をどう守るかを学びました。水の中で服のままだと、「身体が重たくて動きづらい」「泳ぎづらい」「足が付かなかったら・・・浮いているのも難しい」など身体で体験しながら、実際の川や海は水の流れの強さも加わることを踏まえて、体育科教員から「ペットボトルなどの浮力を利用したりして、脱力して沈まないように浮いていることが生き延びる道、まずは1分間浮いていられるかな」と何度も練習を繰り返しました。

さて、夏休みがいよいよ始まり、楽しみなことにわくわくして気持ちが大きくなってついついやり過ぎてしまうことがあると思いますが、自然で遊ぶ時には、絶対に油断することなく、安全を第1にしましょう。特に、海や川のレジャーではライフジャケットを身に着けたり、天気予報の良くないときには別の日に変更したり、流れの強いところ、深いところなどの危険なところには絶対に近づかないなどに、気を付けていただき安全安心を確実に確保して、自然を満喫しましょう。