学校ブログ

一年生 補食スタート 給食って、おいしー!

今日もさわやかな春の青空が広がるいいお天気になりました。

今日から給食が始まりました。1年生にはパンと牛乳の簡易給食「補食」が提供されました。それでも一年生にとってははじめて学校でいただく給食。どきどき、わくわく体験です。

担任の先生が、丁寧に給食の食べ方を説明します。「パンをビニール袋から出すとき、思いっきり引っ張るとパン!とビニールが破れて、パンが下に落ちてしまうかもしれません。両手を着けて、左右に開くと、上手に開けることができますよ。」

子供たちの表情も真剣そのもの。みんな集中して、パンの袋開けをがんばりました。その後「できたー!」という笑顔が教室にたくあんあふれました。

ストローの差し方も覚えて、早速パンと牛乳をいただきました。感想を聞くと「おいしー!」という返事がたくさん返ってきました。みんな、本当にうれしそうで、はじめての給食(補食)、大満足でした。

片付けは、6年生が手伝ってくれました。「牛乳パックの片付け方は~、ええと~。」すらすらとできた説明ではありませんでした。でもはっきりと、「一年生のためにがんばりたい!」という高学年らしい意志が伝わってきました。

補食の片付けも、しっかり手伝ってくれた6年生。頼もしい限りでした。

補食のメニューに出てきたパンは、特別なものではありません。もちろん、生産者の方が一生懸命つくってくださったものですが、「ふつう」の給食パンです。でもそれが、一年生にとっては特別においしいパンだったようです。小学校に入学して、友達と一緒に教室で食べるパンだったから、本当においしく感じられたことでしょう。

1年生のキラキラした表情をみて、日々の感動を大切にすることの素晴らしさを改めて感じました。

学級開き 少しずつ軌道に乗る各クラス

昨日とは打って変わって、よいお天気になりました。澄み渡る青空はどこまでも広がり、登校時、赤・オレンジコースからとてもきれいな富士山がみえました。昨日の嵐で散った桜の花びらが地面に薄ピンクの絨毯をつくりましたが、まだ花が残っていたのでよかったです。

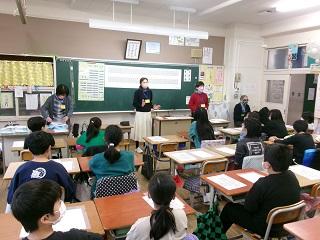

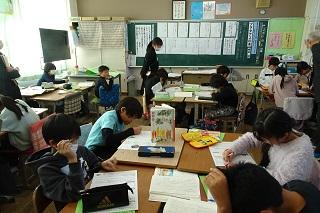

各学級で少しずつ学級開きが進んでいます。今日は各クラスで、担任の先生が子供たちに学年・学級のルールを説明し、1年間の学年・学級の土台をつくっていました。

少人数学級では、給食の配膳の仕方や当番活動について、丁寧な説明が行われていました。

高学年では、授業が始まっています。新しい学年がスタートしたばかり。真剣さが漂っていました。

4年生では、学年・学級のルールについての説明が行われていました。学年で共通のルールを、子供たちに浸透させていきます。

3年生ではノートの書き方について、実際にノートをとりながら基本ルールの学習が行われていました。

1年生の教室では、鉛筆の正しいもちかたについて指導をしていました。正しい鉛筆のもちかたを学べば、美しい字を書くことにつながります。大切な学習です。

進級してからの三日間は「黄金の三日間」と呼ばれています。担任が「こんな学級にしていこう」と学級の方向性を定め、1年間のルールを子供たちと話し合いながら決めていく。低学年なら、担任が決めることが望ましいのですが、高学年では、子供たちにルールを決めさせることが、学級の自治能力を高めることにつながります。

各学級とも、はじまりの三日間を大切にして、学級開きの基盤づくりを着々と進めています。学級経営がしっかりしていれば、学ぶ力が伸びます。いじめなどの生徒指導問題を未然に防ぐことができます。そうしたことを心がけ、子供たちが安心して学べる学年・学級づくりを進めていきたいと思います。

通学班編成 PTA校外委員会の皆様 ありがとうございました

朝から強い風雨が吹き荒れる不安定な天気になりました。授業が3時間目までだったので11時30分から下校を開始しようと思った矢先、風雨の強さが最大になりました。子供たちを教室待機させ、風雨の勢いが収まるまで下校を見合わせたので、少し遅くなったと思います。ご心配をおかけしました。

子供たちの登下校の様子をみていたのですが、いわゆる「ビニール傘」は、強い風に煽られ壊れたものが多かったようです。しっかりした傘の方が、強い風雨にも耐えられるので、安心できるように思いました。また、雨がっぱも有効なようです。

1校時、PTA校外委員会の皆様のご協力をいただき、通学班編成を行いました。新一年生の所属する通学班のメンバーと集合場所、集合時刻を明らかにして、朝の登校ができるよう体制を整えました。

PTA校外委員会の皆様には、足元の悪い中学校にお越しいただき、通学班編成のお手伝いをいただきました。大変ありがとうございました。

通学班制度には、様々な問題があることは承知しています。しかし、今日の下校でも新一年生を6年生が守って下校してくれました。集団での登下校の方が安全性が高まるという合理的な理由からも、高学年の児童に登下校で責任ある立場をもたせ、下学年の安全を守るという自覚をもたせるうえでも、通学班での登下校には意味があると考えています。

校外委員会の皆様には、朝の登校指導でもお世話になりました。ありがとうございました。皆様のご協力のおかげで、子供たちが安全に登校できていると思います。

始業式 入学式 令和6年度 スタートです

例年卒業式のころに満開になり、入学式のころには葉桜になってしまう桜が、今年は満開で新入児童を迎えてくれました。

令和6年度がスタートしました。久しぶりに登校してきた子供たち。みんな元気そうでうれしく思いました。

午前8時30分から始業式を行いました。新しくいらっしゃった先生方を紹介しました。子供たちは目をキラキラと輝かせながら先生方の自己紹介を聴いていました。

その後、担任の先生を発表しました。全員の先生を発表したあと、出会いのあいさつを行いました。

「宜しくお願いします!」

子供たちには、次のような話をしました。「皆さん、一期一会という言葉を聞いたことがありますか。このような漢字です。「一期」は一生、「一会」は最後の出会いという意味です。例え毎日顔を合わせる人でも、この出会いが一生で最後のものになるかもしれないと受け止め、出会いを大切にするという考えです。新しい仲間、新しい先生方とともに、希望をもって一年をスタートさせましょう。」

午後からは、64名の一年生が入学してきてくれました。第50回北谷小学校入学式を挙行しました。

担任の先生が呼名すると、一人一人が「はい!」と元気に返事をすることができました。

今年度の入学式は、6年生が在校生代表として参加しました。呼びかけと、校歌斉唱を行いました。「1年生の皆さん、入学おめでとうございます!」「困ったことがあったら、いつでも聞いてください!」と伝えた後、校歌を歌いました。6年生は立派な態度で参加し、最高学年にふさわしい姿勢を示してくれました。

記念撮影もスムーズに行うことができました。保護者の皆様、ご協力をありがとうございました。

こうして4月8日(月)に始業式、入学式を無事行うことができました。

令和6年度は、北谷小学校にとって記念すべき50周年の節目となります。保護者・地域の皆様とともに、変化の激しい社会にあってもたくましく生きていける力の育成目指して、教職員一同がんばってまいります。令和6年度も宜しくお願いいたします。

卒業証書授与式を挙行しました

本日、令和5年度第49回卒業証書授与式を挙行いたしました。あいにくの天気となりましたが、式は滞りなく行うことができました。

先週の19日(火)に予行を行ったときは、まだ課題が残りました。証書授与のときに目線が下がったままだったり、「別れの言葉」で十分声が出なかったり。「再度、練習して本番に臨みましょう。」そのように打ち合わせ予行を終えました。

そして今日。6年生は予行で指摘された点を見事なまでに修正してきました。目線を落とす子はおらず、胸を張って卒業証書を受け取ることができたのです。

今年度の卒業式が昨年度と大きく変わった点が、5年生の参加です。5年生は昨年、音楽会で堂々とした態度で素晴らしい校内発表を行いました。これなら、卒業式を立派に挙行できる。そう判断し、5.6年生合同の「別れの言葉」を4年ぶりに行うこととしました。

予行のときはまだ不十分さがみえました。無理もありません。卒業生も、5年生も、コロナ禍において3年近く体育館で一堂に会する機会がなかったのです。ずっとマスクを着けたままの学校生活が続き、始業式も終業式も、放送で行ってきたのです。経験不足は如何ともしがたいことでした。しかしどうでしょう。今日の呼びかけはそれらの課題を克服し、見事な呼びかけを披露したのです。

6年生の中には、声量を指摘され自主的に声出しの練習をした児童もいたとのこと。子どもたちこそ、立派な卒業式にしたいという想いをもっていたのです。その後行われた最後の学級活動で、涙にむせぶ子もいたそうです。

さらに、在校生代表として参加した5年生も、入退場で大きな拍手を送ったり、呼びかけを6年生に負けない声量で行ったりと素晴らしい参加態度を示しました。本当に立派でした。

式は滞りなく行われ、あっという間に巣立ちのときが訪れました。保護者の方と嬉しそうに下校する卒業生を職員で見送りました。

あいにくのお天気となりましたが、子供たちのがんばりと、担任ら指導者の熱意ある指導により、最高の卒業式を挙行することができました。本日ご来場のご来賓の皆様、保護者の皆様、卒業本当にありがとうございました。

卒業生の栄えある前途を、教職員一同心より祝福いたします。

いよいよ来週月曜日 卒業証書授与式

今週も、通知票や人事異動、年度末や新年度業務で目も回る忙しさでした。毎日更新を目標としているホームページ更新も滞り、申し訳ない限りです。

いよいよ、卒業式が25日(月)に近付いてきました。今日は午後、職員作業で卒業式の準備を行いました。

会場準備も終了し、あとは、月曜日に卒業生と在校生代表の5年生を迎えるだけです。先日の予行も、練習の成果を生かしてがんばった卒業生と5年生。特に6年生は呼びかけの練習を自主的に行うなど、気持ちが入っています。その成果が本番の卒業式でいかんなく発揮されるよう全職員で支えたいと思います。

土日に体調を十分整え、参加してほしいと思います。卒業生保護者の皆様、ご配意くださるようお願いいたします。

表彰朝会とバトンクラブ発表会

ここのところ、通知票チェック作業等に時間をとられ、ホームページ更新が滞っておりました。申し訳ありません。久しぶりの更新となります。昨日までは暖かだったのに、今日はまるで真冬の台風のような強風が吹き荒れました。

朝は表彰朝会を行いました。表彰を受けた児童は、練習時間は短かったものの礼儀正しい動きのもと、立派に賞状を受け取りました。すべての児童が賞状を受け取ったあと、次のような話をしました。

「今賞状を受け取った人は、人権意識を大切にしてそのことを作文にまとめたり、自分の興味関心を大切にして調べてみたい!という、気持ちをもったり、うまくできるかどうかわからないけれど、この作品は最後まで丁寧に仕上げようという気持ちを大切にしてきた人たちです。それが、賞状の授与につながりました。

3学期も今日を入れてあと五日間です。最後までそのような美しい心を大切にして、有終の美を飾ってください。それが今年やってきたことのまとめにつながり、来年度への力になります。」

昼休み、バトンクラブがこれまでの成果をいかして、発表会を行いました。運動場は風が強すぎたので、急遽椅子を片付け会場を体育館にしました。

体育館には大勢の児童があつまりました。バトンクラブの児童はちょっと緊張しながらも、これまで練習してきたことを生かして、3曲の発表に臨みました。演技は波に乗り、みていた児童からは軽快な手拍子が送られました。

最後のポーズもばっちり!大喝采の中、発表会は幕を閉じました。

バトンクラブの中には、多くの6年生児童がいて、まさに有終の美を飾ることができました。こうして、小学校として一つの校舎の中で活動できるのもあとわずか。そしていよいよ明日は卒業式予行を行います。来週25日の卒業式を成功させるためにも、子供たちを支援していきたいと思います。

卒業式練習が始まりました

昨日から一転、雨の降りしきる寒い一日になりました。なぜか火曜日は雨が続くので、火曜日にいらっしゃる非常勤講師の先生方にご苦労をいただいています。

そんな寒さの中、体育館で5,6年生による卒業式練習が始まりました。まだ、呼びかけも初期段階。動作や順序を確認しました。雰囲気に慣れず、まだ声は十分出ていませんでしたが5,6年生いずれも背筋が伸びていて、よい姿勢でいたことはさすがでした。

※ 会場は緊張感にあふれていたので、校長が歩き回りシャッターを切ったら児童の気が散るので写真はこの一枚です。ご容赦ください(笑)。

先週金曜日、6年生を送る会が成功裏に終わりました。各学年の心づくしの出し物に、教室に戻ってきて涙ぐむ6年生もいたほどでした。オンラインは安全で、感染の危険性を提言します。しかし、本物の感動には手が届かないかもしれません。体育館に一堂に会して行う学校行事のもつ教育的価値を改めて見直しました。

令和5年度から、5年生が参加します。今の5年生は、在校生代表としての自覚をもって卒業式に参加し、6年生のバトンを受け継ぐ心構えを築いており、立派な姿勢です。6年生も、最後の雄姿を5年生にみせるため、練習に励んでいます。その互いの心を、式当日「別れの言葉」で表現します。国語、音楽、道徳、総合などの学習で習得した力は、こうしたときに発揮するものだと考えます。

コロナ禍は多くの大切なものを奪ってきました。学校のように、人と人とのつながりを学ぶ場所では特にそうです。しかし、練習に打ち込む5,6年生の姿をみると、そうした心配も杞憂に過ぎない、という頼もしさをもちました。立派な卒業式になるよう、5,6年生と教職員が力を合わせていきたいと思います。

令和6年度修了まであと10日間 長縄記録会

朝はまだ寒いのですが、日中はとても暖かでしあ。朝、家を出るときは真っ暗でしたが、今日は明るくなっていました。日がのびていたことを実感しました。先週の突然の大雪には驚きましたが、春になっていることをはっきり感じる陽気でした。

朝、ボランティアの方が最後の読み聞かせを行ってくださいました。6年生と少人数の教室を訪れ、情感込めてしっとりと本を読み聞かせてくださいました。子どもたちも姿勢よく聞いていたことがとてもよかったです。読み聞かせボランティアの皆様、1年間大変ありがとうございました。

昼休み、先週グラウンドコンディション不良で延期していた長縄記録会の本番を行いました。休み時間や体育の時間に一生懸命練習に取り組んでいたチームも多く、やる気にあふれて最後の記録会に臨みました。

さあ、これまで一生懸命練習してきた成果をいかしてがんばろう!

みてみて!上達したよ!低学年の児童は跳べるととても嬉しそうに報告してくれます。

がんばれ!もう一息!

タイムアップ!やったあ!最高記録が出たぞ!喜び合うチームメート。成長を感じた瞬間でした。

今日は、東日本震災から13年目の日。震災が起きた時刻は児童が学級ごと下校する時間帯なので、長縄の時間を借りて、全校で黙祷を行いました。

「東日本大震災から13年。亡くなられた方、今なお被害に苦しまれる方、復興に努力される方に思いを馳せ、黙祷!」

今日はグラウンドコンディションもよく、最後の長縄記録会が行えてとてもよかったです。全校朝会のときに話した通り、どのチームも協力し合い、仲間を責めることを一切せず、記録の向上を喜び合っていました。とてもよかったと思います。

先週の6年生を送る会や、今日の長縄記録会。子供たちが肩を並べて行う行事は、やはりその成長を促します。今日、昼休みに記録会が行えてとてもよかったと思います。

この学級、チームの絆を活かして、有終の美を飾れるよう、子供たちとともにがんばりたいと思います。

令和5年度6年生を送る会 美しい心の交流をありがとう

今日はまさかの朝から大雪。しかし、子供たちが下校する頃は雪がすっかり消え青空が広がる目まぐるしい陽気に。三寒四温どころか、1日のうちに冬と春が同居したかのようです。これも異常気象でしょうか。

本日、6年生を送る会を実施しました。今週、学級閉鎖の学級もありましたが、マスク着用、着実な換気等に配慮しながら体育館で行いました。

6年生が拍手の中、入場してきました。手を振りながら、晴れやかな表情でした。

全校で「ビリーブ」を合唱しました。指揮の計画委員の児童がとても上手で、歌声がきれいに響きました。

いよいよ、各学年の出し物です。1・2年生は、国語で一生懸命取り組んだ「くじら雲」「スイミー」の音読。授業でつくった絵が、すてきな6年生へのプレゼントになりました。

3年生からは、6年生への挑戦状です。「6年生のみなさん、ぼくたちと勝負してください!」長縄や反復横跳び、綱引きで6年生と対決!そして「うわあ、やっぱり6年生にはかないません!今までありがとうございました!」3年生、6年生を楽しませる演出がさえわたり、6年生は大喜び!

4年生の出し物は6年生思い出クイズ。6年生がこれまで経験してきた学校での行事や担任の先生との思い出などを調べ、それを楽しいクイズに仕立てました。6年生も「あー、そうだそうだ。」と嬉しそうな表情で思い出して、クイズに正解すると大喜び。会場が大いに盛り上がりました。

5年生は、6年生へのエール!運動会で経験した大きな声援を、力強く6年生に贈りました。「みなさんが残してくれた伝統は、ぼくたち・わたしたちが受け継ぎます!」その後、音楽会でも発表した「風になりたい」の合唱に、全校から手拍子が起きました。

最後に、6年生から各学年の出し物についてのお礼や、それぞれに向けたメッセージが述べられました。合唱「栄光の架け橋」に、全校児童も聞き言っていました。

全校児童の拍手の中、満足そうに退場していく6年生。笑顔がこぼれました。

昨年度まで、体育館に集まることができずオンラインで行ってきた6年生を送る会。晴れて体育館で行うことができました。6年生を喜ばせようと、一生懸命準備して、力いっぱい元気な演技や歌を披露してくれた在校生。各学年の出し物に、顔をほころばせ喜ぶ6年生。互いの発表を通じて、在校生は感謝の思いを、6年生は「みんなありがとう。来年度のことは、任せましたよ。」という心の交流を図ることができました。オンラインは確かに安全です。でも、オンラインでは表現しきれない感動が、体育館に広がりました。在校生の心遣いは、6年生の心の奥にまで、グッと届いたことでしょう。

体育館の外はまだ、冷たい雨が降りしきっていました。でも体育館の中には、温かな心の交流が花開いていました。

素晴らしい行事でした。みんな、きれいな心をありがとう。

6年生 クロームブックのリセット

今日は晴れて業間休みも昼休みも校庭が使えましたが、明日の明け方は雪予報が出ています。もう、何がなにやら。

6年生が、吉川市のICT支援員の方をお招きして、使用しているクロームブックのリセット作業を行いました。次年度6年生が使っていたクロームブックは入学してくる新一年生が使用します。そのために現在使っているクロームブックを新品にリセットして渡す準備をします。その作業を6年生自身が行いました。

まずは説明を受け、データが格納してある共有ドライブの不要なデータを消していきます。

徐々にデータのデリートが行われ、クロームブックが新品の状態に近くなっていきました。

これも、一つの卒業までの「儀式」といえるかもしれません。6年生には卒業後、今度は中学校の卒業生が使っていたクロームブックが新品の状態になって与えられます。なにやら、ちょっと不思議な縁を感じます。

GIGAスクール構想が施行されて5年になります。教育現場で、一人一台のICT端末はすっかり定着し、子供たちは学習や行事のために使いこなしています。例えば、係活動や行事等でちょっとしたイラストを描く際、子供たちはぱっとクロームブックを取り出して、出来合いのイラストをスピーディーに模写していきます。「探す」ことと「写す」ことは上手になります。でも、「0から1を創造する力」は、身に付かないな・・・、なんて考えてしまいます。

しかしかの藤井 聡太七冠も、将棋AIで棋力を伸ばしたといいます。生成AIが大きく社会を変えようとしています。それに適応する力を日常生活から身に付けさせることは大切なことです。今、子供たちも私たちも、まさに変革期の渦中にいるのかもしれません。

でもやっぱり、AIが人類を危険視して人類を抹殺すべきとか判断したらどうしよう、とか50歳代は思ってしまいます。いや「ターミネーター」の見過ぎ(笑)。吉川市が推進するデジタルシチズンシップの通り、AIをよく知り、暮らしを豊かにするよう活用していかねば。作業に真剣に打ち込む6年生をみながらそんなことを思っていました。年寄りはいかんな(笑)。

令和5年度 クラブ最終日

朝、我が家のドアを開けると車に雪が積もっていました。学校までたどり着くと雪はなく、我が家で降り積もった雪はこちらには積もらなかったようですね。しかし、冬に逆戻りしたようなとても寒い一日になりました。

本日、令和5年度のクラブの最終日が行われました。その様子を、少しだけお届けします。どのクラブも、今日は1年間のまとめ。そのあと、最後の活動を楽しんでいました。

あいにく、外は雨が降っていたので運動場系のクラブは校庭が使えなかったのですが、活動ができたクラブはどこも和気あいあいと和やかに活動をすすめていました。クラブ活動は、子供たちにとってオアシスのような時間です。休み時間然り、給食の時間然り、保健室然り。学校には、「非学校空間」や、「勉強から離れて一息つく時間」=心のオアシスが必要なのです。

新聞・テレビなどのオールドメディアから厳しく糾弾されたゆとり教育の反動から(実際学力低下の原因は授業時数の減ではなかったことが近年の研究で明らかになっています)、教科書は分厚くなり、授業時数も増加しました。国策としてGIGAハイスクール構想やプログラミング教育など新しい教育分野が設けられました。そのため子供たちは重いICT端末をランドセルで持ち歩くことを余儀なくされました。直近のOECD学力調査 PISA2022では日本は数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーすべての分野で世界トップレベルの成績を収めました。ただ、そこに子供たちや現場で働く教職員の生の声は反映されているでしょうか。

持続可能な社会の秘訣は、人や自然に優しいこと。クラブ活動は子供たちにとって憩いの時間で、学校に必要なものです。次年度も、クラブ活動の時間は確保して、子供たちに楽しんでほしいと思います。

5年生調理実習 白玉づくり

しばらく暖かい日が続いていましたが、今日は天気が下り坂。昼休みに予定していた長縄練習も、残念ながら延期になりました。

5年生が調理実習で白玉づくりに挑戦しました。まずは、材料くばり。

「まだ二つの班が上新粉を取りにきてませんよー。」

白玉づくりのためには、お湯が必要。元栓を開いてから、火を点けましょう。

さあ、白玉こねこね。水加減が大切!

黄な粉とあんこを添えて、白玉完成!一学期に学習したお茶の淹れ方を思い出しながら入れました。

さあ待ちに待った試食タイム!お味はどうですか?柔らかさは?

おいしい!ばっちりでーす!

上手にできて、みんな大満足!いぇーい!

みんな、つくるのに苦労した分、本当においしそうでした。子供たちが食べた白玉は、きっと和菓子屋さんで売っている白玉よりもずっとおいしかったと思います。自分たちで材料からつくったのですから。

本来、私たちの食事とはそういうものだったと思います。つくるまで、苦労した。できあがるまで、時間がかかった。材料を取りそろえるのも、大変だった。そうした手間と苦労の結晶が、食卓に上がってくる食事だったはずです。そんなのおいしいに決まっています。できあいのものをレンチンして食べる食事より、どれほど貴く、おいしかったことでしょう。

今はスマホでポチっとすれば、できたての料理が届く「超コンビニ社会」です。経済は活気付き、タイパ(タイムパフォーマンス)に優れた生活を送ることができるでしょう。でもきっと、今日のような調理実習で、たどたどしい手つきながらも、みんなで協力してつくった白玉のおいしさを味わっていなければ、本当の「美味」に達することはできなかったかもしれません。

何人かの児童が、「うちでつくってみたい!」と笑顔をみせていました。ぜひ、実践してみてください。おうちの人にとって、名だたるパティシエが腕によりをかけてつくったスイーツの1000倍おいしい白玉だんごができるはずです。だって、愛する我が子が心をこめてつくってくれたのだから。

全校朝会 校長講話 「有終の美を飾ろう」

今日も春の訪れを感じるとてもいい陽気になりました。3月の全校朝会を行いました。児童はしっかりした姿勢で話を聴きました。

「3月は今日を入れて、あと15日です。そこでみなさんに、守ってほしいことがあります。」

「3月に『有終の美』を飾ってください。有終の美。難しい言葉ですが、こう書きます。終わりのある美しさという文字です。最後まで一生懸命やりぬいて、成果を残そうという意味です。」

「卒業式の練習をがんばって、素晴らしい式にする。学年末のテストで、今年身に付けた力を発揮して納得のいく成績を残す。授業中の姿勢がよくなかったので、3月はよい姿勢をとる。忘れ物を3月はしないようにする。どれも素晴らしい有終の美です。何より、今の学級の先生方や仲間と、最後まで様々な活動をがんばってやり抜いて、仲間との絆を強めてください。それが『有終の美』を飾る、ということです。」

みな、しっかりと聞いていました。

最後に、生徒指導主任から今月の生活目標の指導を行いました。

「3月は、教室をきれいにしようです。校長先生から『有終の美』を飾るというお話がありました。『美』という言葉が入ります。教室をきれいにして次の学年に渡す。とても素晴らしいことです。しっかり掃除をして、お世話になった教室をきれいにしてください。」

有終の美を飾る。立つ鳥跡を濁さず。どれも、日本人が大切にしてきた道徳観です。有終の美という言葉は子供たちには難しかったかもしれません。でもこの美しい日本の伝統を、子供たちに受け継いでほしいと思いました。

3学期の3月。一つ一つの教育活動に子供たちが一生懸命打ち込み、有終の美を飾れるよう支援していきたいと思います。

小野先生 3年生栄養指導

朝方降っていた雨は早々に止み、午後からは気温も急上昇しました。「三寒四温」ではなく、最近は「一寒一温」なんて表現したくなるぐらい、その日によって気温が乱高下します。

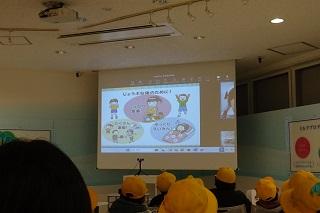

栄養教諭の小野先生をお招きして、3年生が栄養指導を行いました。今日の授業は朝食の大切さです。

「さあ、朝食を食べた人と食べなかった人の違いについて考えてみましょう。思いついたことを、プリントに書いてみてね。」

子供たちからは鋭い意見が次々に出されました。「朝食を食べていないと、体が疲れやすいと思います。」「力が入らないと思います。」「朝食を食べると、元気が出ます。」「だから、外でたくさん遊べます。」

中には、「朝食を食べると、授業に集中できます。」など、素晴らしい意見もありました。

「はい、いっぱい出してくれてありがとう。みんなすごいね!では次に、朝食を食べると入る『三つのスイッチ』について考えてみましょう。」「え?ゲームのスイッチ?」「いいえ、朝食を食べると入るスイッチです。」

「一つ目は頭のスイッチ。さっき意見を出してくれた人がいたけれど、朝食を食べると頭のスイッチが入って、勉強をがんばれます。二つ目はこれ、体のスイッチ。これ、何の写真かわかる?」「レントゲン?」「いいえ、これはサーモグラフィーといいます。体温が高いところは黄色や赤で表示されて、低いところは青になります。これ、どっちが朝食を食べた人の映像かな?」

「右でーす!」

「大正解!朝食を食べると、体温が上がって、体にパワーがあふれるんです。」

「あともう一つは、おなかのスイッチ。朝食をとると、排便が促されます。」「はいべん?」「そう、うんちが出やすくなるということですね。うんちは、食べ物ののこりで、不要なもの。それは、体から出した方がいいんです。」

「三つのスイッチは、それぞれ入れるための食べ物があります。『三色の食べ物』って、聞いたことがある?」

「あるー!」「そう、ごはんやパンが頭のスイッチ、肉や魚、納豆が体のスイッチ、野菜や果物がおなかのスイッチですね。それでは、今日皆さんが食べた朝食のメニューをこの分類にそって分けてみましょう。」

「お、三つちゃんとあった!」「ありやー、おなかのスイッチの野菜がない・・・。」子供たちは、自分たちの朝食がバランスのとれたものになっているかどうか、興味をもって分類していきました。

「はい、皆さんよく分類できました。『早寝、早起き、朝ごはん』って言葉、聞いたことがありますか?」「ありまーす!」「そう、これがとても大事です。これからも、毎日元気で健康に過ごすために、三つのスイッチが入るバランスのいい朝食を食べるよう心掛けてください。」「はーい!」

小野先生は改めて、朝食の大切さを3年生にとても分かりやすく解説し、子供たち自身の興味を高めてくださいました。

このところ、インフルエンザの流行も鳴りを潜め、校内の健康状態もよくなってきました。それでも、「気分が悪い」といって保健室を訪れる児童は後を絶ちません。彼らに共通する特徴が、「十分な睡眠時間がとれていないこと」と「朝食を満足にとっていないこと」です。それぞれ事情はあると思いますが、伸び盛り、育ち盛りの小学生にとって、睡眠時間とバランスのとれた朝食をしっかりとることは本当に大切なことです。これからも、保護者の皆様のご協力をいただければと思います。

小野先生、ためになる授業を大変ありがとうございました。

最後のかがやきタイム 6年生への感謝の会

今日は木曜日、自律神経に係る研究の第一人者、順天堂大教授 小林 幸弘先生によれば、「一週間で一番、自律神経の働きが崩れがちな日」だそうです。さらに、天気が悪いと幸福ホルモンといわれるセロトニンの出が悪くなり、ますます情緒が不安定になります。くわばらくわばら。そんな日でしたが、北谷小では6年生と在校生の最後のふれあいイベントが行われました。昼休みに異年齢グループ活動「かがやきタイム」において、6年生に感謝する会を行いました。

在校生から、心を込めて描いた色紙が渡されました。「いままで、ありがとうございました。」「ありがとう~。」

「今の気持ちは、とてもうれしくて泣きそうです。でも、泣きません。卒業式までは!」名スピーチ!

6年生と、最後のふれあいゲーム、ハンカチ落としを楽しみました。(ちょっと、輪が小さかったかな。)

いっしょに6年生との最後のふれあいを楽しんでいます!イェーイ。

最初はグー!

どの教室も、6年生への感謝の気持ちを表し、楽しくふれあうことで、6年生は喜んでいました。それを支えたのは5年生です。各グループで司会進行を務め、うまくイベントをとりもっていました。頼もしい限りでした。5年生のみんな、ありがとう。

明日から3月。また一歩、卒業の足音が近付いてきます。

風に負けずに長縄練習!

昨日の強風は台風並み、ということでした。残念ながら、昼休みに長縄記録会の全体練習を計画していましたが、中止にせざるを得ませんでした。今日も風は止みませんでしたが、なんとか長縄ができるコンディションになったので、昼休みに全校で長縄練習を行いました。

さあ、まずは5分間の練習開始!つっかえずに跳ぼう!

まだ練習段階ですが、みんな真剣そのもの!

練習終了後、いよいよ記録測定。さあ前回の記録を上回ろう!

やったあ最高記録!前回よりいい記録が出たぞー!

各チームとも、息を合わせてリズムに乗ってよくがんばっていました。感心したのは、記録の向上が目標でありながら、跳べずになわにひっかかった子を責めるチームが一つもなかった、ということです。「大丈夫?!」「いいよいいよ!」と互いに励まし合いながら力を合わせてがんばることができました。

チームで協力する心。あきらめずに取り組む心。縄に引っかかった友達を責めずに励ます心。これらを数値で測ることができない学力、「非認知能力」と呼びます。

新聞、テレビ等いわゆるオールドメディアは、全国学力テストの結果やOECD学力調査の数値ばかりを意図的に取り上げる傾向があるように感じます。しかし、「非認知能力」=目に見えない学力は、国際的には学力テストの数値等「目に見える学力」と並んで非常に重要なものとされています。

そしてこの「非認知能力」は学力との有意な相関関係があることが証明されています。長縄のような素晴らしい運動は、子供たちの学力も高めるのです。

周囲と強調して、連携して目標に向かって努力し、やり遂げる。児童・生徒に最も必要とされる資質・能力の一つです。それを長縄練習を通して高めることができます。記録の向上に喜ぶ子供たちの表情をみて、あらためてそれを感じました。風の勢いも、一時期止んだかのようでした。

通学班編成を行いました

昨日は本当に寒かったです。今日は幾分、寒さも和らぎました。

2校時、通学班編成を行いました。PTA郊外委員の皆様のご協力のもと、令和6年度の新しい通学班を決めました。

早速、2月27日(火)から新しい通学班で登校します。新班長・副班長さんには班員の安全を守るために、自分の役割をがんばって果たしてほしいと思います。また、班員は、班長さん・副班長さんのいうことを聞いて、自分の命を守るために安全に登校してほしいと思います。

郊外委員の皆様、お忙しいところお集りいただき、ご協力いただいたことに心より感謝申し上げます。大変ありがとうございました。

6年生数学出前授業 中学校との滑らかな接続

今日も昨日にまして、寒い日になりました。

南中学校から新井先生を迎え、6年生が「数学出前授業」を行いました。

新井先生は子供たちの緊張をほぐすため、「数学マジック」の問題を出し、子供たちを笑顔にしたあと、中学校の様子をいろいろと伝え、子供たちの中学校への不安を減らしてくれました。

面白かったのは、冒頭の数学マジック。どんな数字を用いても、答えが同じ数になるはずなのに、何人かが違う数字を出してしまったので、教室が笑いの渦に包まれました。

「中1プロブレム」。普及した言葉ではありますが、今だ大きな問題です。その理由の一つに、中学校進学への不安があります。でも、今日のように明るく楽しい雰囲気で授業を行えば、「あれ?中学校って、けっこう、楽しそうじゃない?」という気持ちがもてます。「こんな楽しい授業ができるなら、楽しみだな。」そんな期待を子供たちがもってくれれば、小中の滑らかな接続につながります。

新井先生、貴重な授業をありがとうございました。

令和5年度 教育活動に関する調査(保護者集計) ご協力ありがとうございました

2学期末、令和5年度の教育活動の成果と課題を明らかにして、令和6年度の学校運営の改善に資するために、保護者の皆様に「教育活動に関する調査」について、ご協力をいただきました。ご回答くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

「学校だより のびゆく北谷っ子 令和6年3月号」にその結果と次年度の課題等について掲載しました。ここに、すべての評価について記載したPDF文書を掲載します。保護者の皆様からは、多くの励ましのお声と、ご指摘をいただきました。保護者の皆様のご信頼のもと、子供たちが明るく楽しい環境の中いきいきと学べるよう、学校運営の改善に努めてまいります。

4年生点字体験

昨日から一転、冬の一日になりました。昨日はアイスが食べたいと思いましたが、今日は肉まんが食べたくなりました(笑)。

4年生が点字協会の方を講師にお招きして、点字体験を行いました。

「今日は点字を体験してみましょう。宜しくお願いします。」「お願いします。」

配られた点字グッズで、点字は六つの点から構成されることがわかります。子供たちは興味津々に取り組んでいました。

「さあ、点字の仕組みがわかったところで、自分の名前を書いてみましょう。」

みんな一生懸命取り組んでいます。

点字協会の皆様も、一人一人に声掛けして、点字の仕組みや書き方について丁寧に教えてくださいました。

点字は、実に身近な存在です。シャンプーの容器やジュースの入れ物などに、必ず入っています。それだけ、視覚障害の方がいらしゃるということでしょう。子供たちがその意味を知って、目の不自由な方のお立場に理解を示すことは、子供たちの生きる力や思いやりの心を育てる上でとても価値ある取り組みだと思います。

点字協会の皆様も、お帰りになるとき「子供たちと触れ合えて楽しかった」とおっしゃってくださいました。ご来校大変ありがとうございました。

5年生の4年生に向けたプレゼンと、昼休み長縄練習

4月なみの陽気になる、と予報でいっていたので本当?と思っていたらほんとに4月並みの陽気になりました。でも明日はまた冬に逆戻りとのこと。三寒四温どころか、ジェットコースターですね。子供たちの体調が心配です。

5年生は、先日、授業参観で「北谷小の誇り高きリーダーになるために」というテーマで、1年間の活動について発表を行いました。今日、その内容を4年生向けにアレンジして、総合的な学習の時間に発表しました。5年生ではどんな活動を行うのか、林間学校ではどんなことを学ぶのか、高学年の心構えとは。しっかりした口調で語る5年生の話を真剣に聞く4年生たち。頼もしさを感じました。

国語や総合的な学習では、このように「相手を想定した発信」がとても大切です。自分たちが伝えたいことを、どのように表したら相手に伝わるか。そこの過程で生まれる試行錯誤が、子供たちの思考力を深めていきます。5年生、見事な発表で素晴らしかったです。4年生もとても立派な態度で聴くことができました。

昼休みは、全校で長縄練習に取り組みました。3月に入ったら、長縄記録会を行います。今日は、そのための1回目の全校での練習です。

今回、記録した1分間で跳べた回数を、2回目の練習で上回ることが課題となります。自分たちのチームの記録を、どこかのチームと比べる必要はありません。ライバルは昨日の自分自身であり、乗り越えるべきは自分たちの心です。そのために大切なものがチームワークです。

長縄跳びは、子供たちが大好きな素晴らしい運動です。そしてそこから学ぶこともとても多い。コロナが5類に移行し、こうした学習を全校で行えることには素晴らしい教育的価値があります。子供たちのいきいきとした学びのために、応援していきます!

楽しく学ぶために大切な部分

先週は本当にポカポカ陽気でしたが、今週は天候が崩れ、雨模様の日が続くようです。それにしても、風がなまあったかいですね。

5年生が体育館で、跳び箱の授業を行っていました。担任が、跳び方やルールを説明しました。子供たちはそれを姿勢を保ってしっかり聴いていました。「やり方はわかりましたか。」「はい!」「何か質問はありますか?」「いいえ!」「では、活動を始めましょう。」

その声のもと、子供たちは規律を守って、練習に取り組みました。

跳び箱のように、常にけがの危険が伴う学習においては、安全のためのルールをしっかり守ることが必要です。それがよくできていました。

一方、1年生の教室では昔遊びのおはじきが行われていました。そりゃ、もう楽しそうだったこと。教室からきゃあきゃあと歓声が飛び交っていました。「おはじきとれたー!」満開の笑顔で、とったおはじきをみせてくれました。そのうれしそうなこと。

この遊びも、ルールがあり、その上に成立しています。全員がそれを守ることで、遊ぶことができます。生活科の昔遊びは、古きよき時代から連綿と受け継がれてきた伝統的な遊びを子供たちに楽しんでもらい、日本の伝統を理解するのと同時に、集団遊びのルールやマナーを学ばせるよい機会となります。

オンラインが日常化してきています。子供たちの遊びも、大きく変わったと思います。携帯ゲームの主役は、もはやオンライン対戦です。ところがオンラインゲームでトラブルは、各地で後を絶たないという報告を聞きます。相手の顔がみえない、だれがプレイしているのかわからないという匿名性が、モラルやマナー意識の低下につながっていると分析されます。

学校は、子供たちがはじめて体験する小さな社会です。そこで多くを学ぶことで、将来社会に出る素地、自立のための基礎・基本が育っていきます。昔から行われてきた何気ない外遊びや集団遊び。それこそ、子供たちの成長に欠かせないものなのでしょう。

コロナ禍以降、次のような意見をSNS上で散見します。「子供たちを学校に行かせる必要があるのか。社会的なインフラが確立しているので、授業はオンラインで十分ではないか。」 私は、学校での学びの価値を理解していない、浅はかな考えだと思います。

授業参観二日目 成長した子供たちの頼もしさ

昨日の暖かさが一転して、昨夜から冬の嵐が吹き荒れました。授業参観が心配されましたが、午後には暖かくなり日と安心。授業参観の二日目を行うことができました。

昨日、実施できなかった5年2組も本日、無事に発表ができました。それぞれ、とてもしっかりした態度で発表ができました。おうちの人の前で、成長した姿を見せることができましたね。

1年生は1年間でできるようになったことを、和やかな雰囲気の前で発表できました。笑い声があふれる楽しい発表になりました。

4年生は、昨日にもまして、立派な態度で発表ができました。おうちの人も喜んでくださったでしょう。

「柿山伏」の朗読劇で、表現に磨きをかけた6年生。「興味をもった職業の発表」も、劇仕込みでみていて楽しかったです。

すべての学年を掲載できず申し訳ありません。でも、どの学級でも子供たちはこの一年間で成長した姿を保護者の方にお見せすることができたと思います。おうちで、「今日は立派だったよ!」「よく、緊張に負けないでちゃんと発表できたね!」等の声を掛けてあげてください。そうすれば、苦労が報われて子供は「また次もがんばろう!」という学習の好循環ができます。そうした大人の称賛が、子供の学習意欲や主体的な態度をはぐくんでいきます。子供は、本当に頼もしい存在です。

授業参観はそうした教育的価値がとても大きい。コロナが5類に移行してよかったと思います。

お忙しい中、子供たちががんばる姿を応援にきてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

授業参観1日目 ご来校ありがとうございました

気象庁によれば、今日の午後からのやや強く、暖かい風が春一番となったそうです。そんな中、授業参観一日目を行いました。

1年1組は音楽。メロディー作成ソフトを、保護者の方と一緒に楽しみました。ご協力ありがとうございました。

1年2組は、学習発表会。緊張しながらも、1年生でできるようになったなわとびをがんばって発表しました!

2年1組は「わたし大好き みんな大好き発表会」。自分が成長したこと、よくがんばれたことを発表し、拍手を受け、とてもうれしそうでした。

3年1組は、「北谷小のよいところ発表会」。6年生がみんなをリードして楽しく遊ばせてくれるかがやきタイムのよいところを、しっかりした口調で発表できたのが素晴らしかったです。

3年2組は、給食のよいところを発表してくれました。とても和やかな雰囲気の中、笑いに包まれた発表となりました。

4年生は「調べて話そう 生活調査隊」。どの学級の児童も、テーマに沿って調べたことをしっかりした姿勢で発表していたことがとてもよかったです。

5年1組は、「北谷小の誇り高きリーダーを目指して」の発表会。1年間の努力と思い出、次年度への思いをスライドに載せてしっかりと発表していました。

6年生は自分の興味ある職業の調べ学習の成果を体育館で発表しました。声優や漫画家、ユーチューバーなど小学生に人気の職業だけでなく、それぞれの興味に基づいた職業を丁寧に調べたことがとてもよかったです。

少人数学級では、国語のカルタづくりに取り組みました。今年度学校全体で取り組んでいる食育をテーマに、食べ物カルタをつくりました。みんな、一生懸命取り組んでいたのがとてもよかったです。

今日の授業参観では、子供たちの1年間の成長した姿をお見せしました。子供たちも、保護者の方がきてくださことを受けて、緊張しながらも立派な発表ができたことが、どの学級の児童も素晴らしかったと思います。

子供たちの姿をご覧にいらしてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

3年生 クラブ見学

朝、車の外気温計をみると数値は0度を示していました。でも日中の気温は18度近くになり、春そのものの陽気でした。そんな暖かさの中の6校時、3年生がクラブ見学を行いました。今日は、外クラブが見学の対象です。

バトンクラブの様子です。先輩たちが、3年生一人一人に丁寧に教えたり、練習した技を教えたり。3年生はとてもうれしそうでした。先輩たちも、やりがいをもって張り切って教えていたところがほほえましかったです。

フィールドスポーツクラブは、ドッジボール体験です。高学年と一緒に参加者は大ハッスル!

サッカークラブでも、3年生は高学年と一緒にゲームを楽しんでいました。なんとゴールも入って、大満足!!

みんなとっても楽しそうでした。それは、大歓迎してくれた高学年の優しい態度があったからです。春の陽気に負けないぐらいのぽっかぽかのクラブ見学になりました。

異学年交流は、学校が提供する貴重な機会です。それぞれ、高学年としての自覚、そして低学年は高学年の姿勢を見習ってそのバトンを受け継いでくれます。学校が子供たちに提供するのは、学力だけではありません。豊かな人間性、コミュニケーション能力はこうした中で育っていきます。

3年生は今日の体験をもとに、次年度入りたいクラブを考えていました。来年からのクラブ活動が楽しみですね。3年生を優しく迎えてくれた高学年のみんな、どうもありがとう!

学校運営協議会 6年生サッカー研究授業

ここのところ、非常に多忙な日々が続き、ホームページの更新が滞っておりました。大変申し訳ございませんでした。更新を、再開いたします。

本日、第2回学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会とは、地域の代表の方や南中学校、吉川小学校の校長先生、吉川幼稚園の園長先生など教育関係機関の先生方をお招きし、1年間の学校の経営方針と教育活動への取り組み、成果と課題をご報告し、ご意見やご指導をいただくことで、次年度の学校運営の向上に資するものです。

委員の皆様からは、次のようなご意見をいただきました。

「先生方が児童の興味・関心を大切にしながら授業を進めていることがわかり、感心した。」

「無言清掃に取り組んでいるというが、清掃しながらの会話は有効ではないか。」

「登校指導をしていると、あいさつができない子がいる。あいさつ運動推進を継続してほしい。」

地域の方ならではの視点で、様々なご指摘をいただきました。特に、学校アンケートでも児童のあいさつ・言葉遣いについては指摘をいただいているところです。学校運営協議員、そして保護者の皆様のご意見を生かしながら次年度の改善点につなげていきたいと考えます。運営協議員の皆様、大変ありがとうございました。

6時間目は、6年生が体育の研究授業を行いました。取り組んだ種目は、サッカーです。

コート全面を使ったサッカーを敢えて避け、男女分け隔てなく楽しめるラインサッカーにしたことが大きな効果を生みました。

子供たちは1時間、実に楽しそうにいきいきと練習やゲームに取り組みました。また、感心したのはキャプテンが育っていることです。ゲームの前に行う作戦タイムで、きちんとチームの特性を考え、メンバーに作戦を伝えていました。これがとても大切な要素です。ただ、何も考えず力任せでボールを蹴っても、上達はしません。大切なことは、作戦を考えて実行すること。これがよく守られた授業でした。

コロナの影響や、生活環境の変化により、子供たちの運動時間が減少しています。だからこそ、学校が体を動かすことの楽しさを子供たちに存分に味わわせる必要があります。その目的がよく達成された授業でした。子供たちの楽しそうな表情が、本当に素晴らしかったです!6年生よくがんばりました!

2月6日(火)朝の登校時刻変更のお知らせ

いつも大変お世話になります。本日の日中に、「6日(火)の登校時刻はいつもと変更ありません」とメッセージ配信でお知らせいたしました。しかしその後、大雪のため道路の積雪が心配な状況となりました。

つきましては、児童の安全な登校のため、北谷小では明日6日(火)の登校時刻を2時間遅らせ、授業を3校時から行います。

通学班の集合場所に、いつもの時刻に2時間を足した時刻に集合し、午前10時から10時10分の間をめどに、通学班で登校するようお願いいたします。

遅い時間、急な変更で申し訳ございません。ご理解とご協力をお願いいたします。

5年生 社会科見学に行ってきました

寒の戻り、というのでしょうか。寒い一日になりました。でも北谷小5年生にとっては、待ち望んだ日でした。

5年生が社会科見学に行ってきました。行先は明治なるほどファクトリーとつくばエキスポセンターです。道路状況もよく、時間通りに到着。さっそく明治なるほどファクトリーでの見学が始まりました。

ここは、明治の乳製品のヨーグルト生産を担っている向上となります。ビジターセンターでは牛が迎えてくれました。

驚いたのは、オンラインで管理栄養士の方が講話をしてくだったことです。こうしたファクトリーは関東にも数か所あるとのことで、こうすることでその会場に訪れた子供たちにもお話がいただけますね。

ヨーグルトのお話に終始することなく、しっかり食育の観点から子供たちにご指導をいただきました。特に、睡眠時間は大切!とのことでした。本当にその通りですね(笑)。

ヨーグルトはカルシウム、たんぱく質が豊富にとれる理想的な栄養食品です。おなかにも優しいので、牛乳が苦手なお子さんにも適しているとのこと。うーん、改めてヨーグルトのすごさを見直しました!

そしてこちらは、かの「明治ブルガリアヨーグルト」を生産している工場です。子供たちも感心することしきりでした。

記念撮影をパチリ!明治なるほどファクトリーの皆様、大変お世話になりました!お土産もたくさんいただいて、子供たちも大満足でした。

次に到着したのはつくばエキスポセンターです。85年に行われた「つくば万博」の会場でもあります。懐かしい、「コスモ星丸」!私校長も、大学生のとき行きました!うわ、歳がばれますね(笑)。

お弁当もとてもおいしくいただきました。子供たちのお弁当、みんなとてもおいしそうで保護者の皆様の真心と愛情が伝わってきました。

展示物はとても豊富でした。話題の月着陸実証機「slim」も展示してありました。素晴らしかったです!

そのあとのプラネタリウム見学も、圧巻でした!みんな大満足の一日でした!

コロナ禍以降、各企業はこうした学校向けの見学受付を縮小する傾向にあります。そうした事情もあり、本来なら2学期に行う予定だった社会科見学がやむを得ず3学期に伸びた、という実情もありました。また、大変残念ながら病欠等の理由で参加できないお子さんもいました。

それでも、子供たちは林間学校で学んだモラル・マナーを生かして、終始礼儀正しく、時間を守っての参加ができたことは素晴らしかったと思います。

5年生の思い出に、また1枚すてきなページが加わりました。本日、お世話になったスタッフの皆様、子供たちの準備や健康管理にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました!

給食コンテストのお祝い試食会に教育長さんが来てくださいました

吉川市は食育推進の一環として、「給食コンテスト」を行っています。市内の児童生徒がオリジナルの給食メニューを考えて応募し、優れた作品には「市長賞」や「教育長賞」が贈られます。

本校では、3年生の岩崎 あん さんが「教育長賞」を受賞しました。本日は、吉川市の給食が、岩崎さんの考えたメニューが提供されました。「吉川野菜たっぷりタコスミート」や「こまつなキャロットケーキ」、「キャベツとブロッコリーのおかかあえ」等です。そのため戸張教育長さんが直々にお祝いに来校され、子供たちの試食会に参加してくださいました。

配膳が終了し、戸張教育長さんが教室にお越しになりました。

岩崎さんが、メニューに込められた思いを発表してくれました。おうちの方が愛情込めてつくってくださる料理をモチーフに、吉川の食材をたっぷり使うことで、みんなが喜ぶメニューをつくりたかったとの思いを立派に伝えてくれました。

戸張教育長さんは、吉川市のおいしい野菜をたっぷり使った「よくばりメニュー」という想いに心惹かれ、賞に選んだとお話をしてくださいました。

岩崎さんの考えたメニューは子供たちにも大好評!「おいしい!」「トルティーヤうまい!」「キャロットケーキ最高!」みんな、口をそろえて大絶賛!

その証拠に、お代わり希望者の大行列ができました(笑)。

おいしい給食をたっぷり味わったあと、教育長さんが改めて岩崎さんに賞状を手渡してくださいました。

最後、教育長さんが3年生の給食時の姿勢や学級の雰囲気等をたくさんほめてくださいました。そして「北谷小学校は食育に取り組んでいるそうですね。去年の12月、なまず集会で3年生がなまずや川魚料理について興味あることを一生懸命調べ、立派に発表したと聞きました。素晴らしいです。これからも、興味あることを調べ、情報を広く発信して、みんなで吉川のよさを共有できるよう学習に取り組んでください。」

「はい!」

岩崎さんが考えたタコスは、メキシコ料理ですね。それが吉川の食材を使ってとてもおいしい料理ができたことにも子供たちは感心していました。食を通して、郷土のよさや外国とのつながりが見えてきます。それを知らせてくれた岩崎さんのメニュー、そして岩崎さんのメニューを再現しようと努力してくださった給食センターの皆さん、そしてお忙しい中、労いとお祝いの言葉を掛けにきてくださった戸張教育長さん、皆さんに感謝申し上げたいと思います。

すてきな試食会になりました!

大谷選手からのメッセージ 夢は大きく 目標は小さく

ついに本校にも、「大谷翔平グローブ」が1月中旬に届きました。満を持して、今日の2月の全校朝会で子供たちに紹介しました。

はじめに、長縄練習について話をしました。

「長縄練習をするにあたって、お願いがあります。誰かが失敗しても決して責めず、みんなで励まし合いながら記録を伸ばしてください。ちょっとでも記録が上がったら、みんなで喜んでください。まず、大きな目標を立て、そこから小さな目標をつくり、少しずつ実現していくことがとても大切です。」

「ここで皆さんに見せたいものがあります。6年生代表児童の皆さん!」

「はい!」二人の児童が立ち上がり、司会の先生からグローブを手渡され、「いくぞー!」とキャッチボールを始めました。二人はとても上手で、子供たちからは「おー!」「上手ー!」と歓声が上がりました。

「ありがとう。二人とも、壇上に上がってください。」「はい!」

壇上に上がった二人が、グローブを全校児童に掲げました。

「このグローブを、送ってくれたのはだれか皆さん知ってますかー!?」全校児童が、勢いよく答えました。

「大谷 翔平選手ー!!」

「その通りです!メジャーリーガー大谷選手が、北谷小にもグローブを送ってくださいました。添えられていたメッセージを読み上げます。

この三つの野球グローブは学校への寄付となります。それ以上に私はこのグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気付けるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。

野球しようぜ。大谷 翔平」。

6年生代表に全校で拍手を送ったあと壇上から降りてもらい、話をつづけました。

「大谷選手が野球を始めたのは小学校2年生の時です。野球に夢中になった大谷選手は、リトルリーグに入り、大活躍しました。中学校でも野球部に入りましたが、中1の時は時速105キロのボールを投げていたそうです。将来プロになるために、中3までに時速120キロのボールを投げようという目標を立てた大谷選手は、そのために1年で5キロずつ球速を上げていこうと考え、そのために具体的なトレーニングを消化していきました。大谷選手こそ、大きな夢をもち、そして小さな目標を達成していった人だったのですね。

このグローブは、各学級に回します。先生の指導のもと、キャッチボールに使ったり、クラブ活動で使うこともOKです。このグローブに触れ、大谷選手からいただいたメッセージ、夢をもつことの大切さについて思いを巡らせてみてください。」

夢は大きく、目標は小さく。始業式の時から、子供たちに言い続けてきたことです。大谷選手のメッセージとともに、未来へ大きな目標をもち、それに向かって努力することの大切さを子供たちに改めてかみしめてほしいと思います。

大谷選手、素晴らしいメッセージをありがとう!

入学説明会を行いました

今日もとても寒い日になりました。吹きすさぶ風が一層体感温度を下げ、外に出ると凍えるようでした。でも子供たちは元気そのもの。寒風の中、元気に遊ぶ子供たちに「よく寒くないねえ」というと、「子供は風の子ですぅー!」と諭されてしまいました(笑)。

入学説明会を行いました。まず、校長からご挨拶を申し上げました。「令和6年度は、本校にとって50周年となります。お子さんは記念すべき年に入学されます。」

続いて、主幹教諭がスライドを使って、学校の概要を説明しました。

1年生担任から、もちものの準備等についてお伝えしました。

お忙しい中、PTA役員の皆様にもご協力をいただきました。ありがとうございました。

最後に、学習用具をご購入いただきました。

計算してみると、4月8日のご入学まで今日を入れてあと75日間となります。こうして数字で表すと、ずいぶん短いように感じます。その間、入学のご準備を進めてくださるようお願いしました。

新入児童の保護者の皆様、今日はお忙しい中、そして寒い中お越しくださり、本当にありがとうございました。お子さんのご入学を心よりお待ちしております。

三郷特別支援学校との交流学習

朝、寒風が吹きすさびどうなることかと思いました。午前中は少し風が和らいだものの、午後からはまたも強風が吹き荒れ、子供たちも下校が大変だったと思います。

三年生が、三郷特別支援学校の皆さんと交流学習を行いました。教科と単元は体育の跳び箱です。

開脚跳びや台上前転に果敢に取り組む子供たち。がんばっていました!

交流に来たお友達も先生の見守りのもと、よくがんばっていました。北谷小の子たちも「がんばれー」「いいよー」の声援を送っていました。

活気にあふれる雰囲気の中、練習にはどんどん勢いが付いて、今まで跳べなかった高さを跳べる子もたくさん出ました。

片付けも、一緒にスムーズに進めることができました。

3年生の子供たちは、純真な心でどんな仲間も何の屈託もなく受け入れてくれます。そうした世代のうちに、様々な人と楽しく豊かな交流をさせ、望ましい人権意識をもたせることはとても大切なことです。三郷特別支援学校の皆さんも、楽しんでくれたようで、とても価値ある学習になりました。

三郷特別支援学校の皆さん、大変ありがとうございました。またいらっしゃる機会を楽しみに待っています。

ICT活用と漢字書き取り

朝の冷え込みが一段と厳しかったです。日本海側では今年一番の寒波が到来し、被災地の能登半島も厳しい状況とのことです。現場では災害救助と復旧作業が必死の努力のもと進められています。本当に頭が下がります。

一年生が、「あいうえお」の画面入力に一生懸命取り組んでいました。先生から次々に送られてくる課題を楽しみに、「できましたー!」「先生、次は何ですかー?!」のやる気ある声が響き渡りました。教室が活気にあふれていました。

4年生は総合的な学習で、日本中の地域の特色ある食べ物について調べていました。「千葉県の特産品って、なんだっけ?」「長崎はカステラかちゃんぽんだろー。」とても楽しそうに、話し合いながら調べ学習を進めていました。4年生にもなると、ICT機器を使いこなすようになります。こちらも、活気ある授業でした。

一方、5年生は漢字の書き取り練習を進めていました。一人一人が字の間違いや書き順に気を付けながらノートに真剣な表情で書き取りを行い、先生に〇をもらうとほっとした表情を見せていました。1年・4年とは異なり、しーんとした緊張感が教室を支配する雰囲気でした。

GIGAスクール構想により一人一台配付されたICT端末。その活用が、全国の公立小・中学校で推し進められています。子供たちの吸収力は相当なもので、砂地に水を撒くようにあっという間に吸収してしまいます。

ただ、漢字書き取りのようなアナログ学習もとても大切です。アメリカノースカロライナ大学心理学分野の研究での実験です。アラビア語のアルファベットを知らない成人に「映像視聴」「手書き」「タイピング」の学習群に分け、習熟の定着率や速さを比較したところ、定着率が最も高かったのは「手書き」でした。手書きで文字を書くことがいかに脳によい影響を与えるかを物語っています。

いずれ子供たちのノートは、「紙と鉛筆」から「電子ノートとスライタスペン」といった電子デバイスに置き換わることでしょう。それでも、「手書き」の機能をもつICT機器が消えることはないでしょう。

いってみれば、漢字の読み書きは野球で例えれば「素振り」や「ランニング」といった基礎練習、ICT機器を使った調べ学習は「試合」にあたる応用学習といえると思います。どちらも、子供たちの学力向上のために必要です。

基礎・基本の積み重ねをしっかり行い、そこで身に付けた力が発揮できる活用の場を設け、成果を発信する。活用の場で力不足を感じたら、また基礎に戻って必要な力を付ける。これこそが、学習の好循環です。

ちょっと気になるのが、クロームブックの忘れや、鉛筆、消しゴム等の忘れや紛失等道具の不備です。道具を疎かにするもの、大成ならず。子供たちの忘れ物が減るよう、引き続きお声がけをお願いします(笑)。

長縄練習 がんばります!

昨日、今日と温かい日が続きます。今、体育では各学級で長縄練習を始めています。今日は、2年生の練習の様子をみることができました。

「さー長縄練習、はじめるぞー!」

「跳べたら、みんなで『オッケー!』の声を送ろう!」

「よっし、今だ!」「やったー!」

「協力して、がんばるぞー!」

子供たちは楽しそうに練習に励んでいました。

長縄練習は、とてもよい運動です。体力、敏捷性の向上はもちろん、望ましい人間関係の醸成につながるからです。

まず、記録の向上に過度にこだわりすぎず、みんなで協力して、記録の伸びを喜び合うこと。例え跳べなくでも一切責めず、今日2年生がしていたように跳べたら拍手を送ること。最も大切なのは、回し手の役割です。長縄は、「つっかえる子が悪い」ではありません。回し手が「跳べない子も跳ばしてあげる」ことが笑顔の秘訣なのです。

回し手は最初、機械的に長縄を回します。そんな子供たちに「跳べなかったらその子が悪い、じゃなくて、うまく縄を調整して跳ばしてあげるんだよ。」と教えて、跳び手の足元に注目させます。長縄のポイントの一つは、素早く縄の回転の中に入って、「最も縄が低い位置で跳ぶ」=縄の真ん中付近で跳ぶということです。でも、苦手な子は焦ってしまうので、「待っている位置」からすぐ跳ぼうとするので、結果として「縄が最も高い位置」付近でジャンプし、つっかえてしまいます。回し手はそれを理解したうえで、苦手な子が縄に入るタイミングに合わせて回転を遅らせ、「跳ばせてあげる」。そして跳んだ子の手柄にすることがいいのです。

昨日も凧揚げのよさについて書きましたが、長縄にもこうした素晴らしい点があります。

現代社会の商業主義は、最新のトレンドを採り入れ、流行が移り変わっていきます。流行らなくなり忘れ去られた遊びも数多い。でもその中に大切なものがたくさん散りばめられていると思います。

長縄を通じて、子供たちの心と体を育てていきたいと思います。

たこたこ上がれ 元気に上がれ

日中は日差しに暑さを感じるほどでした。午後4時を過ぎても陽が伸びて、季節が進んでいることを感じます。

1年生が生活科で凧揚げに挑戦しました。子供たちは大喜び。校庭に歓声が響き渡りました。

わあい、上がった上がった!

みてみて!校舎より高く上がったよ!

わあ、速く走ると高く上がるぞ!走れ走れ!

雲が切れ、青空が顔をのぞかせました。白い凧がブルースカイに映えました。

校庭が大歓声に包まれました!

現在、凧はほとんど見かけることがなくなりました。原因は様々で、それも時代の流れだと受け止めざるを得ません。でも、凧揚げという遊びの魅力は、決して色あせていません。それどころか、2024年の子供たちの遊びより、はるかに優れた要素をたくさんもっているのではないか、と思います。その証拠に、今日1年生は満面の笑顔で元気に校庭を走り回り、嬉しそうに歓声を上げ、大空に舞う凧の雄姿に喜びを感じていました。

朝、登校指導をしていると、熱心にゲームのことを教えてくれる子がとても多いです。子供たちの大半が、ゲームに夢中です。それは子供たちが悪いのではなく、時代の潮流です。でも、今日子供たちが行った凧揚げは、ゲームに負けない素晴らしい喜びを子供たちに与えたと確信します。

古きよき時代から連綿と受け継がれた日本の伝統遊び。その中には、現代の教育問題、子供たちの成長にかかわる多くの問題を解決してくれる、大切なものがたくさん散りばめられているのではないかと思わずにはいられません。

このことをきっかけに、改めて子供たちに昔の遊びのよさ、素晴らしさを味わってほしいと思います。

今日の授業風景

今週の月・火は凍えるような寒さで、日本海側に大雪が降ったせいで関東地方には冷たい風が吹き荒れる天気でした。今日は打って変わって温かく、三月並みの陽気だとか。

運動場では、4年生がラインサッカーで体を動かしていました。温かさも手伝って、どのチームも楽しそうにがんばっていました。

教室では、1年生が算数の授業で全力疾走していました。各自、課せられた課題を一生懸命解いて、できると満面の笑顔で「できたー!」とみせにきてくれます。

後ろでは、教育支援員の寺山先生が〇を付けてくださっています。教育支援員制度、不定期ですが本当に助かっています。算数に一生懸命取り組む1年生に必要なのは、ICT機器のディスプレイに示される情報ではありません。必要なのは、子供たちに声を掛け、悩む子を励まし、できたら大きな丸を付けて「よくできたね!」と称賛する温かみある指導者の笑顔です。国は、教員不足で悩む各地の公立学校に対して、DX(デジタルトランスフォーメーション)での支援を打ち出していますが、そうではありません。必要なのは、人の手です。

担任が個別に丁寧に教えて学習内容の理解を図り、その間、もう一人の指導者ができた子の回答をチェックし称賛する。こうした二人体制が、子供たちを安心させます。

午後は、5年生が体育館で合同授業を行いました。図工の「同じものいっぱい」という単元で、子供たちの実態から、新聞紙を使って大胆に、ということを狙いにグループでそれぞれつくりたいものをイメージして、協働で作品づくりに取り組みました。これが素晴らしかった!子供たちは実にイメージ豊かに、ダイナミックな作品をつくりあげたのです。

スカイツリーやかわいいパンダ、テントや住みたい家、車に大型スピーカーなどなど。「月が見える望遠鏡」として、本当にのぞける望遠鏡と、ミニチュアの月の組み合わせというアイディアには鳥肌が立ちました。なんという想像力!新聞紙という素材は、平面も細い棒状の骨組みをつくることができるので、子供たちのイメージを拡大させるのに大いに役立ったようです。つくりあげた作品は、互いにアピールポイントを発表して、鑑賞しあって、惜しみつつ作品を片付けました。いやー、子供たちのイマジネーションは、本当に大したものです。新聞紙という身近な素材から、ここまでイメージ豊かに作品をつくりあげるとは!

思うに、大人は現実ばかりに増え、どんどんイメージ力を失っていっているのかもしれません。その分、子供たちの想像力が輝いて見えるのかも・・・なんて思ってしまいました。子供たちの想像力は本当に素晴らしい。その力を解放する機会をもつが重要ですね。5年生、素晴らしい!

不審者対応避難訓練を行いました

事情により、ホームページ更新をしばらくお休みして申し訳ございませんでした。本日より、更新を再開したいと思います。

本日、不審者対応避難訓練を行いました。今年度は吉川警察署生活安全課の皆様のご協力をいただき、不審者役や全校児童への安全指導、職員のさすまた訓練などを行っていただきました。

2校時、訓練開始。不審者役の小池巡査が2年2組に侵入しました。担任が対応する間、子供たちは素早くベランダから隣の教室に避難しました。

職員からの連絡を受け、職員室はすぐに警察署に通報。その後暗号の校内放送を掛け、聞きつけた職員は「さすまた」をもって教室に駆け付けます。目的はあくまでも不審者の足止めをすること。警察官が現着するまでの時間稼ぎとなります。

子供たちは誘導役の職員に誘導され、体育館に避難。万が一にも不審者が侵入できないよう、内側からカギを掛けます。訓練は、警察が現着し、不審者が確保されたとの想定のもと、校内放送を掛け、警戒を解除しました。

その後体育館に集合した児童に、不審者役の小池巡査からご指導をいただきました。「避難は、とてもスムーズでした。大切なことは『いかのおすし』です。皆さん、先生方のご指導を守って、大切な命をまもってください。」「はい!」

避難訓練終了後、職員が体育館に残り、小池巡査にさすまたの使い方についてご指導いただきました。「さすまたは、相手の眼もとに浮き出して牽制してください。大切なのは、距離をとることです。」さすが現役警察官、とても勉強になりました。

子供たちには、次のように話しました。

「今日の避難訓練はとてもスムーズだったけれど、それは『訓練だから』という心の余裕があるからかもしれません。もし本当に刃物をもった不審者が校内に侵入してきたら、みんなパニックに陥って、廊下・階段を大慌てで走ってしまうかもしれない。階段で接触して、滑り落ちたりしたら、不審者に傷付けられるよりおはるかに大きな被害になります。今日先生方から教えてもらった避難ルート、避難の仕方をいつも頭に入れて、落ち着いて行動してください。」

今月2日起きた羽田空港の日航機火災事故も、379名の乗客が全員脱出できたのは乗客が過度なパニックに陥ることなく乗務員の指示に従ったからです。改めて、避難訓練の大切さが明らかになりました。子供たちが今日の訓練で落ち着いて避難できたことは収穫でした。

それも、吉川警察署生活安全課の皆様のご指導のおかげです。大変ありがとうございました。

係活動と当番活動のちがい

新学期2日目となりました。各学級で、日常が戻ってきています。漢字練習を行ったり、6年生は卒業文集の制作に取り組んだり。お正月ののんびり気分は吹き飛び、あわただしい学校生活が戻ってきました。

各学級で共通して行われていたのが係・当番決めです。子供たちから出された係を先生が希望者を募り、数を調整しながら新学期の係が決まっていきました。

係と当番は、混同されることがあります。この二つは、似て非なるものです。当番活動は、学級で決められた仕事を行うものです。係活動は、自分たちで活動を考え、実践します。ここが大きな違いです。

低学年のうちは、責任感をはぐくために「一人一役」として、黒板係、電気係、窓閉め係など、仕事が決まった役割を割り当てていく場合が多いのですが、中・高学年ではそうせず、活動に自分たちの創意工夫を取り入れることができる係を決めます。従って、「黒板係」「窓閉め係」などはありません。その代わり、「生き物係」「保健係」「掲示係」「遊び係」などがあるわけです。

係活動は、子供たちの「望ましい勤労観」をはぐくむためにとても大切です。係活動の内容を決めるにあたって大切なのは、学級のプラスになる活動になることです。例えば「遊び係」は、自分たちのやりたい遊びを決めるのではなく、「男女分け隔てなく遊べて、クラスの仲がよくなる遊び」を計画します。その過程で、子供たちの行動力や創造力、コミュニケーション能力等がはぐくまれていきます。

私は担任のとき、この係活動をとても大切にしました。自分たちの行った係活動が、学級の笑顔につながる手ごたえを得られるからです。子供たちは、「みんなのためとを思って実践すると、喜んでもらえるんだ。」と実感し、どんどん創造的なアイディアを出していきます。それが学級の活力につながり、クラスがよい方向へ進んでいくことが多いのです。学習指導要領においても、子供たちの望ましい人間関係を醸成するうえで、特別活動がとても大切なことが強調されています。

しかし2002年より、そうした係活動に注力できなくなったという実感があります。学校五日制が導入されたからです。それまで比較的とれた学級の裁量時間はほとんどなくなり、教育活動がとても窮屈になりました。折しもOECD国際学力調査で日本の順位が下がり、ゆとり教育が激しく非難される「PISAショック」が重なり、学力向上が最重要課題となりました。学習内容が増え、教科書が分厚くなっていきました。

学力向上は大切です。国を挙げて学力向上に取り組んだ成果の一つとして、2022年に15歳を対象としたOECD学力調査の結果があります。日本は「読解力」「科学的応用力」「数学的応用力」の3分野で世界トップを維持しました。一方、学力は希望の大学への入学や職種に就くには必要ですが、それ以降、組織の中で働くためには「行動力」「創造力」「コミュニケーション能力」等、目にみえない学力の方が大切になることは、多くの方が理解されていると思います。ベネッセコーポレーションの2018年の調査では、保護者が教育改革に何を望むかという質問に対して、「高校・大学入試で知識以外の力を重視してほしい」という項目が2番目に要望が高い結果となりました。

3学期はじめに、みんなで話し合って決めた係活動。忙しい中ですが、クラスの笑顔を増やすために、子供たちには活動にやりがいともって取り組んでほしいと思います。

令和6年 第3学期始業式 どんな成人を目指すのか

令和6年第3学期がスタートしました。子供たちがみな、元気に登校してきてくれたことにとても安心しました。保護者、地域の皆様、冬休み中の子供たちの安全の見守りにご配意いただき、ありがとうございました。

1時間目に始業式を行いました。校長講話では、次のように話しました。

「3学期は、53日間しかありません。とても短い学期になります。1年間のまとめと、次年度の準備をするために、健康に気を付け、一日一日を大切に過ごしましょう。」

また、能登半島地震や、羽田空港の火災事故に触れ、災害はいつどんな時に起きるかわからない。だから日頃より、先生方やおうちの方に指導されている交通ルールや、学校における避難訓練の約束や避難の仕方をしっかり守り、いざという事態が起きたら冷静に対処することが大切だと伝えました。

子供たちは、しっかりした姿勢で話を聴くことができました。

3年生の代表児童が、新学期の目標について発表しました。言葉に気を付け人を傷付けないようにすること、漢字練習や時間を守るなど、新学期にがんばりたいことを自分の言葉で立派に述べてくれました。

17日ぶりに全校児童で歌う校歌も、体育館にきれいに響きました。

生徒指導主任の片野先生が、1月の生活目標について指導しました。あいさつは、コミュニケーションの第一歩。先生方にも、友達にも、おうちの方にも、地域の方にも元気にあいさつをしていきましょう。ご家庭でも、お声掛けをお願いします。

各学級では、先生方が心を込めて描いた「黒板アート」が子供たちを出迎えました。午前中3時間と時間が短かったので、子供たちは冬休みの課題を提出したり、新学期の目標を決めたりと、忙しそうでした。

そして11時20分。一斉下校で校庭に集合し、登下校の安全ルールを確認しての下校となりました。あっという間に、半日が過ぎていきました。

今日の校長講話では、子供たちにもう一つ、話を伝えました。

「昨日の祝日は何の日だったか知っていますか。そう、成人式です。成人の年齢はいくつでしょうか。そう、18歳です。法律が146年ぶりに改正され、成人年齢が18歳に引き下げられました。でも、お酒やたばこは20歳から。ちょっと、わかりにくいですね。

なぜ法が改正されたのかというと、選挙が大きな理由の一つです。超高齢化社会といわれる日本では、政治も高齢者優先の政策になりがちです。それはよくない、もっと若者の声を政治に生かそうということで、選挙年齢が引き下げられました。それに伴う権利や義務も18歳に下げないとおかしい、ということで成人の年齢が18歳となりました。今高校2年生の人は、高校3年生になって、誕生日が来た順に成人になります。

18歳は、社会的には立派な大人とみなされます。大人は、自分のことを自分でやる力を身に付けておくことが大切です。学校での勉強は、すべてそこにつながります。逆に、やるべき勉強を怠けていると、自立のための力が付かないまま大人になってしまいます。

6年生は、あと6年で成人です。みなさんが学校でがんばっている勉強も学校行事等の経験も、すべて将来立派に自立することにつながります。短い三学期、一日一日を大切にして、勉強や運動、行事などに一生懸命取り組んでいきましょう。」

テレビなどのメディアは面白がって、「荒れる成人式」、ド派手な格好をして「目立てばいい」とばかり、バイクに乗ったり酒をラッパ飲みしたりする新成人の映像を盛んに茶の間に流します。私は子供たちによくない影響を与えるのでやめるべきだと思っています。18歳は、選挙権などの権利を手にしますが、同時に社会の構成員となる義務と責任を負います。そこから、好きな道を選び、目標に向かって歩んでいけばいい。勉強は、将来の自己実現を図るために行うものです。

長文になり申し訳ございませんが、校長の思いを綴りました。なぜ、勉強しなけばいけないのか。それは、将来立派に自立するための力を身に付けられるからです。三学期も、子供たちにそうした力を付けるため、職員一同努力してまいります。令和6年も、宜しくお願いいたします。

2学期終業式 がんばった子供たち 保護者・地域の皆様ありがとうございました

今朝は今シーズン一番の冷え込みだったそうです。でも、日中は暖かくなりました。北谷小で一斉下校を行うと、なぜか必ず強風に見舞われます(涙)。今日はそれもなく、とてもラッキーでした(笑)。

今日で80日間の二学期が終了しました。校内でインフルエンザ流行の兆しはみられないので、体育館に全校で集合して、二学期の締めくくりを行いました。

校長講話では、二学期の各学年の成長を振り返り、努力と労をねぎらいました。「行事は人を育てる」という言葉で始まった二学期。一つ一つの行事に、一生懸命取り組むことができたか、子供たちととともに振り返りました。

「あがるも おちるも 努力次第 自分次第」。行事や教育活動を通じて自分を成長させるためには、一つ一つの行事に、力を出し惜しむことなく全力で取り組むことが大切です。二学期のがんばりを通して得られた成果と課題をもとに、新学期も新たな目標をもってがんばっていきましょう、と伝えました。

子供たちは終始、落ち着いた姿勢で話をよく聴いていました。これも二学期の成長の一つだと思います。

5年生の代表児童が、二学期を振り返る児童代表の言葉を述べました。「二学期努力したことを生かして、三学期を6年生0(ゼロ)学期と思って、3学期にまた、がんばりたいと思います。」会場からは、大きな拍手が贈られました。

二学期締めくくりの校歌を全校で合唱しました。きれいな歌声が体育館に響きました。オンラインの終業式では決してできないことで、全校で心を一つにして歌うのは本当にいいなと思います。校歌斉唱も、愛校心の育成につながる大切な行為です。

式終了後、生徒指導主任と安全主任から、冬季休業中の生活や安全についての指導を行いました。生徒指導主任からは、①交通事故に気を付ける ②帰宅時刻を守る ③スマートフォンやタブレットなど、SNSはおうちの約束のもと時間を守って楽しむ ④お小遣いのやりとり(おごったりおごられたり)はせず、お金の扱いには気を付ける などのお話をしました。安全主任からは、自転車に乗っているときの安全に特に気を付けること、飛び出しを絶対にしないこと などについて指導しました。ご家庭でも、お声がけいただければ幸いです。

各教室には、担任の先生が二学期の子供たちの努力をねぎらう「黒板アート」が花開いていました。北谷小の先生方はいつも、学期のはじめと終わりには、この黒板アートで子供たちを喜ばせています。これは北谷小の素晴らしい点の一つです。

そして教室では、担任の先生が児童一人一人に通知表を渡していました。「この教科がよく伸びたね。ここは少し、届かなかったけれど冬休みにしっかり復習すれば大丈夫。また、三学期にがんばろうね。」先生の言葉に、子供たちはうなずきながら通知表を受け取っていました。

一斉下校が終わり、子供たちはそれぞれ集団下校で家路につきました。門で一人一人に「さよなら!よいお年を!」と声掛けをしていると、「二学期お世話になりました!よいお年を!」「校長先生、ありがとうございました!」「新学期もお願いします!」と何人もの子から声を掛けられました。とても心が温かくなりました。北谷小の子供たちは、素直でよい子たちばかりだと改めて思いました。

こうして、二学期最後の日が終わりました。前代未聞の猛暑に始まり、コロナ、インフルエンザの再流行、イスラエルーハマス戦争の勃発等、世界情勢の不安等、多くの不安なことがあった時期でした。でもその間も、各学年の遠足や社会科見学、陸上大会、修学旅行、校内持久走記録会、書きぞめ展など、様々な行事を行うことができました。そして今日、こうして無事二学期を終了できたのは、ひとえに子供たちのがんばりと、支えてくださった保護者・地域の皆様のおかげだと思います。本当にありがとうございました。

ご家族の皆様で、よい年末年始をお迎えください。そして楽しい冬休みを過ごして、子供たちが1月9日火曜日の始業式の日に、元気いっぱい登校してきてくれることを心待ちにしています。

終業式前日。お楽しみ会、教室片付け

今日もとても寒い一日になりました。でも、日中陽が差すとやはり温かいです。風が吹いていないのは幸いです。

長い二学期も残すところあと1日になりました。各教室をのぞいてみると、学期末お楽しみ会と大掃除の花盛りです。

6年生は外でドッジボール、1年生はお楽しみビンゴをして、冬休み前の学級の絆を強めていました。どちらも、とても楽しそうでした。

あとは、教室の大掃除です。机の中、ロッカーの中をきれいにして持ち帰りました。教室も年末年始を迎えます。二学期の最後にきれいにして、きもちよく新学期を迎えたいですね。

いよいよ、明日は終業式。終わりよければ、すべてよしのたとえのように、最後までしっかりした姿勢を保ち、2学期を締めくくってほしいと思います。保護者の皆様には、子供たちが持ち帰った荷物を点検していただき、不足品の補充等にご協力をいただければと思います。

表彰朝会を行いました

とても寒い朝になりました。今朝は表彰朝会を行いました。表彰を受けたのは身体障碍者福祉美術展、敬老の日絵画コンクール、トンボ絵画コンクール、徳署感想文コンクール、吉川市調べる学習コンクール、リユースポスター展、科学教育振興展、発明創意工夫展、市内陸上大会、給食献立コンテスト、市内音楽祭です。

全員を表彰することはできないので、各部門の代表者を表彰し、他の受賞者は体育館フロア上で、一緒にお礼をしてもらいました。代表児童は、みな立派な態度で表彰状を受け取ることができました。

最後に、このような意味を含めたお話をしました。

「表彰を受けた人、おめでとう。それぞれの活動で、一生懸命がんばった成果です。でも、賞状を受けた人だけが立派なのではありません。がんばった人、一生懸命打ち込んだ人はみんな立派です。そうして、みなさんは少しずつ成長していきます。これからも、どんな活動においても力の出し惜しみはせず、常に一生懸命取り組むようにしてください。」

大切なことは、賞状をもらうことではありません。その活動において、ベストを尽くす姿勢を保つことです。小学校段階においては、結果のみを評価するのではなく、取り組んだ姿勢を称賛することで、子供たちの学ぶ意欲を高めることができます。

まもなく、子供たちに通知表を渡します。ご家庭においても、「過程の評価」を心掛け子供たちの「よーし、次もがんばろう」という心を伸ばしていただければと思います。

北谷小学校ブログ更新について

いつも「北谷小ブログ」をご覧いただき、本当にありがとうございます。また、保護者の皆様には現在教育活動に関するアンケートにご協力をいただいております。ご協力に心より感謝申し上げます。

さて、この「北谷小ブログ」は、校長が毎日行っている校内巡視の際に、各教室の学習の様子をみて感じたことや、学校行事に込めた教育的意図、そして子供たちのがんばっている様子についてお知らせしております。

こころのところ教職員のお休みが続き、保護者の皆様にも子供たちにもご心配とご迷惑をおかけしております。誠に申し訳ございません。他の職員がかわって学級指導を行っているため、職員室が手薄になり、校内巡視が十分できず、本日もお知らせしたいトピックを掲載することができませんでした。お詫び申し上げます。

加えて、来週は通知票追い込み週間になりますので、またブログ更新が滞ることもあるかと思います。申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

現在校内で児童のインフルエンザ流行は落ち着いた状態が続いておりますが、今年のウイルスの感染力はとても強く、それまで元気にしていたお子さんがあっという間に発熱する例を散見します。市内の他校も同様で、学級閉鎖が連続して続いています。週末、お出かけになることもあると思いますが、人込みへの外出を避けたり、手洗い・うがい等をしっかり行ったりするなど、改めて感染防止にご協力くださいますようお願いいたします。

二学期もあと一週間。職員も最後までがんばって、二学期をよい形で締めくくりたいと思います。保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

プログラミング学習と心のこもったお手紙 デジタルとアナログ

今朝の外気温は3度。日中は15度近く気温が上がるので、服装の調整が大変です。地球温暖化が心配される中、寒いとちょっとホッとするのは、なんとも不思議な心理ですね。

昨日もお世話になった吉川市ICT支援員の方にお世話になり、2年生がプログラミング学習に取り組みました。以前、4年生も使ったことがあるSONYのMESHを使って、信号機に使われる切り替え回路を、プログラムで組んでみました。

「それでは、今日は信号機を変えるプログラムを、皆さんのもっているクロームブックで組んでみたいと思います。」「そんなこと、できるの?」

「このSONYのMESHというセンサーをクロームブックとつなげるには、このコネクターを使って、ブリッジ接続をします。やり方を伝えるからよーく聞いていてね。」

言葉はちょっと難しいのですが、さすがは世界のSONY、直感的な操作で接続を行うことができます。低学年児童でも大丈夫。昨日もお世話になった支援員の大島さんが、丁寧に教えてくださいました。

早速手に取ったSONYのMESH。小さくてかわいいセンサーですが、高性能で操作は簡単。実によくできています。子供たちのプログラミング学習にまさにぴったりです。

でも、子供たちはやっぱりちょっと不安。吉川市教育委員会から、松岡指導主事もお手伝いに来てくださいました。

昨日のブログにもちょっと書いてしまいましたが、子供たちが安心して作業を進めるには、教える側が多いことが望ましいのです。慣れるにつれて、その人数を減らしていけばよいのですから。

うまくプログラムが組めた子供たちが多く、プログラムの楽しさを味わっていました。

一方、1年生の教室では、お手紙を書く練習が行われていました。年賀状の季節を前にして、1年生がお手紙の書き方を学習し、実際に書いていました。「誰に書くの?」と聞くと、「おばあちゃん!」「東京にいるんだ!」「うちは春日部にいるよ!」ととても楽しそうでした。お手紙を書く方もうれしいですが、もらった方は、もっとうれしいことでしょう。みんなよくがんばっていました。

プログラミング学習と、手書きのはがき。とても対照的です。手書きのお手紙は、これからは少なくなる一方でしょう。でも私は、手書きのよさ、温かさは、デジタルでは永久に再現できないと思っています。手書きのお手紙は、書き手が心を込めて、その人だけに書いたものですから。

かくいう私も、イラストを描くときはもっぱらドローイングソフトと液晶ペンタブレットを使っています。イラストづくりでこれを一度使ってしまうと、もう紙とペンには戻れません。ペンにはできない多彩な表現が可能で、しかも圧倒的に速い。手書きでやれば4~5時間かかる作業も、主観ですが3分の1ほどでできてしまいます。

ただ、デッサン力やどんな絵を描きたいかという想いは、デジタルを使っても得られません。それは日ごろの練習や日常の経験や感動、自然や人とのコミュニケーション等から生まれるものです。デジタルとアナログ。そのどちらかがよいか、優れているかというものではありません。どちらも、子供たちにとって必要なものだと思います。

ICT支援員さん 子供たちを支えるのは人の温かな手

本日、自習監督で2年生の教室に入りました。自習課題がクロームブックの「ドリルパーク」とプログラミング練習ソフト「アルゴロジック」だったので、ちょっと私も慣れておらず、子供たちの質問にどう対応しようかと焦っていたところ、吉川市のICT支援員の大島さんが急遽教室に入ってくれました。

さっそく、子供たちのクロームブック操作を一人一人みてくださった大島さん。「校長先生、ここわかりませーん!」「画面が止まっちゃいましたー!」と子供たちが叫ぶとすぐにヘルプに応じてくださったので、不慣れな私としてはとても助かりました。大島さん、ありがとうございました!

ご存じの方も多いと思いますが、今、教員不足が深刻化しています。その問題の解決には、まだあと数年はかかる見通しです。でもその間も、待ったなしの窮状は続きます。政府広報は、そのために現場のDX化、デジタルトランスフォーメーションをすすめることにより、教師の働き方改革の推進と、児童生徒の学力向上等を図る意向を示しています。

でも、未来を担う大切な子供たちの学びを支えるのは、機械の画面ではなく、人の温かい手です。高価なICT機器をいくらそろえても、それを使いこなすには教える人材が必要です。大島さんのように、子供たちが手を挙げると、すぐに寄って優しく教えてくれる人、その温かな手こそ、日本の教育現場に必要なリソースです。

それを国が理解して、教育現場の教員不足対策に本腰を入れてくれるといいなあ、と思います。子どもへの投資は、日本の未来への投資そのものですから。

書きぞめ展覧会を行いました

朝は雨模様だったのに、日中は太陽がぎらぎらと顔をのぞかせ気温も上昇しました。小春日和、いったいいつまで続くことやら。

本日、書きぞめ競書会を行いました。各学年ごと、体育館や教室で、これまでの練習の成果を生かし、集中して作品づくりに取り組みました。

低学年の児童が使うフェルトペンはまだしも、中~高学年の児童が使う書初め用の筆は、扱いがとても難しいことでしょう。また、私の経験から書きぞめを上達させるには、子供たち一人一人の手をとって、筆を扱う感覚を理解させることが最も有効です。鉄棒や跳び箱が、座学では上達しないのと同じように。しかし、なかなかその時間もとれないのが実情です。

ただ、一つだけ確かなのは、毛筆や書きぞめの練習をして、正しい筆遣いを理解させることは、普段書く字を上達させるということです。鉛筆で書く文字も、毛筆が起源。筆と同じように鉛筆の先を運ぶと、とてもきれいな字が書けます。そこを子供たちに理解させたいと思うのです。なかなかかなわないことですが。

学習指導要領が改定されるたびに、学力向上、グローバルスタンダード、Society5.0への適応といった大義名分のもと、新しい学習内容が次々に追加されてきました。省庁編成で新しい省庁がつくられるたびに、〇〇教育が現場に降ってきました。まるで雨後の筍のように…。ただ現場はもう「水がいっぱいに注がれたコップ」です。時期学習指導要領では、子供たちの負担軽減のためにも、学習内容を精選すべきとの声が高まっています。

子供にとって何が大切か、何が必要か。国民的議論が必要だと思います。私はその中に、「日本語を、文字を美しく書く」学習を残してほしいと思います。美しい文字が書けるのは、喜びそのもので、学びを促進させます。巷には、東大生のノートはみな美しいとの言説も流布されていますが、私も同感です。学力が高い子のノートは、とても美しいのです。

子供たちには、書きぞめ練習で学んだ「文字を美しく書く」心と技術を、日ごろのノートに生かしてほしいと思います。

食育なまず集会を行いました

日中の陽気は12月とは思えない暖かさで、この小春日和が続くと、年末年始というイメージが全然もてないですね。

本日2校時、「食育なまず集会」を行いました。なまず料理という素晴らしい地域の特産品を知ることで、吉川のよさを見直し、子供たちの郷土愛を高めることが目的です。

朝は、中原市長さんがあいさつ運動に来てくださいました。「おはようございまーす!」元気なあいさつができました。

2時間目、体育館に集合して、なまず集会のスタートです。まず、3年生が9月26日に、割烹「ますや」さんのご主人、横川さんになまずについて教えていただいたことをきっかけに、なまずについて調べた様々なことを発表してくれました。

この日のために、調べたことを楽しい寸劇形式で発表してくれた3年生。なまずの種類や体のつくり、特性などをとても分かりやすく発表し、会場を大いに盛り上げてくれました。

次に、斉藤先生が「なぜ、吉川のなまず料理は有名なのか」をスライドを使って説明してくれました。吉川は江戸川、中川に挟まれているため土地が肥沃で、万葉の昔からコメづくりが行われてきました。そして江戸時代、米や塩、野菜などの物資を江戸に運ぶ水運の拠点になり大いに栄え、大勢の人でにぎわう地となりました。人々の舌を楽しませたのが、川魚料理だったのです。中でも、なまずの天ぷらとたたきは、人気料理として永く受け継がれてきました。

さあここで、ビッグゲストのご登場です。子供たちに天ぷらをご提供くださったますやさんのご主人、横川さんが直接メッセージを伝えに来てくださったのです。

横川さんは、なまずの天ぷらの魅力を一通り語ってくださったあと、「なまずの天ぷらは、長く吉川内外の人に愛されてきた大切な郷土料理です。ぜひ、皆さんに味わってほしいと思います。」と子供たちに語り掛けてくださいました。

さあここで、斉藤先生から驚きの一言が!「実は皆さん、今日の給食に、ますやさんのなまずの天ぷらが出ます!みなさん、楽しみにしてくださいね!」子供たちからは、「おおー!」と感嘆の声が上がりました。

集会が終わるころ、揚げたての天ぷらが学校に到着しました!ますやさんのスタッフの皆様が、子供たちのために心を込めておつくりいただいたなまずの天ぷらを、学校に届けてくださいました。

待ちに待った給食の時間。なまずの天ぷら、いよいよ試食です!教室を訪れると、子供たちから「おいしーい!」「さっくさくだー!」「なまずって、こんなにおいしかったの~!?と大絶賛の嵐。中には「ますやさんに、食べに行くー!」など、たくさんの子供たちが、なまずの天ぷらのおいしさに感動していました。よかったー!

ますやさんは、創業200年もの老舗です。その名店のスタッフの皆様が、心を込めてつくってくださったなまずの天ぷらは、子供たちの心をがっちりつかんでくれたようです。

吉川は、川の恵みとともに発展してきたまちです。それゆえ、なまず料理は人々に大切に受け継がれてきました。これからその伝統を受け継ぐのは未来を担う子供たちです。なまず料理の試食を通して、吉川をもっともっと好きになってほしい。そのために今日の食育なまず集会を企画しました。

そして、来年は北谷小は50周年となります。令和6年度は、北谷小創立50周年記念式典を開催したいと考えています。吉川には、なまずのほかにも素晴らしいものがたくさんあります。子供たちには、それらを調べて、今日の3年生のように保護者・地域の皆様に発表してもらいたいと考えています。今日のなまず集会をそのきっかけにしたいと考えています。

大変お忙しい中、子供たちへの講話と、全校児童分のなまずの天ぷらづくりを快く引き受けてくださった横川さん、本当にありがとうございました。ますやさんの皆様のおかげで、子供たちにふるさと吉川をもっと好きにさせることができたと思います。

また、子供たちのアレルギー事前調査にご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

3年生 消防自動車見学

日中の気温が20度になり、暦の上では「大雪」ということを忘れそうな陽気です。

3年生が吉川松伏消防組合の皆様をお呼びして、消防車体験を行いました。2台の消防自動車、1台の救急車が並ぶのは壮観の一言です。

さっそく、子供たちに説明していただきました。「はい、消防自動車に乗ったことある人!」「はい!」「意外と多いねえ(汗)。そう、救急車の出動はとても多くなっています。みんな、くれぐれも事故やけがに気を付けてください。」「はーい!」

「さあ、これが救急車の中です。」「わあー!!」「すごーい!!」「これがAEDですね。心臓の動きに異常があるときにこれを使って、救助します。」「知ってるー!」

ここで、緊急事態が発生しました。救急車と消防自動車に出動要請がかかったのです。「皆さん、ごめんなさい。残った消防自動車で勉強してください。」「はい、がんばってください!」子供たちの声援を受けながら、消防自動車は現場に向かいました。「生」出動!これをみられたのも、貴重な体験でした。消防自動車も、救急車も、いつなんどきスクランブルがかかるかわからないのですから。

さあ、学習は続きます。こちらは、消防服試着体験。小さいながらも、その重さ、暑さにびっくり。

小さいながらもかっこよくて立派な消防士さん、誕生!敬礼!

それ以外にも、大変親切にご説明をいただきました。子供たちも感心することしきりでした。

少し時間があったので、消防士さんが子供たちから質問を受けてくださいました。「朝、何時に起きるんですか?」「5時30分ですよ。7時には出動します。」「早い!」「好きな食べ物は何ですかー?」っておい、それ消防のお仕事に関係が・・・。

興味をひいたのは、次の質問です。「好きな色は何ですかー?赤ですか?」「そう!消防自動車の色ですから。でも、あれは赤じゃないんです。」「えーっ?!」「あれはね、朱色なんですよ。みんな、朱って知ってる?」

なるほど、日本では古来から朱は厄を祓う色。納得です。

最後に、お世話になった消防組合の方にお礼をしっかり述べました。「ありがとうございましたー!」

第一線で働く方の言葉。本物の消防自動車や救急車。本物が与える感動と資料的価値は、教科書も、ICTの動画資料も、足元にも及びません。私たちの安全な生活は、こうした方々ががんばってくださっているから成り立っているということを子供たちに理解させることができたと思います。

吉川松伏消防組合の皆様、お忙しいところ貴重な体験をご提供くださり本当にありがとうございました!

国語の授業研究会を実施しました

昨日と変わり、今日も日中は過ごしやすい暖かさになりました。

本日、東部教育事務所および市教委の指導主事の先生方を講師としてお招きし、全学級で国語科の研究授業を行いました。本校では、兼ねてから国語の学力が全般的に市の平均よりやや劣る傾向があります。国語の「読む力」「書く力」「伝え合う力」はすべての教科学習の基本となります。それゆえ、国語の力を付けることは、教科全般の学力を押し上げることが期待できます。それゆえの国語科の授業研究となります。

2、3時間目は公開授業、4,5時間目は研究授業を行いました。研究授業は4年1組と6年1組が担当しました。

4年1組は、「プラタナスの木」の読み取りを行いました。どこにでもいそうな男の子「マーちん」が、公園でおじいさんと出会ったことをきっかけに、自然に対するものの見方が変わり、一歩ずつ成長していく物語です。

では、そのマーちんのものの見方が変わったきっかけは何か。どこの場面か。そしてその根拠は。読む視点を明らかにして、自分の意見をまとめた後、話し合いをして意見を深めていきました。

プラタナスの木の原作は、椎名 誠さんです。「モチモチの木」や「ごんぎつね」のように、大きな出来事がある作品ではありません。だからこそ、多様な解釈も可能です。子供たちは、思い思いの考えをワークシートに書き込み、互いに意見を交流させました。一人一人が確かな根拠に基づく考えを書いていたことにとても感心しました。

6年生は、狂言「柿山伏」です。室町時代につくられたこの物語は、権力者に対する皮肉がコミカルに描かれています。その笑いは、700年たった現在でもなお通用するものがあるのは驚くばかりです。子供たちは原作の文章をしっかり読み取り、この狂言の面白さを伝えるためにはどのように表現したらよいかを話し合い、今日に臨みました。

子供たちの音読劇の完成度が、素晴らしかった!まず感心したのが、多くの児童が難しい言い回しの表現を暗記していたことです。また、練習を通じて、意見を交わし合い、「ここはもっと表情付けた方がいいよね」「大きな声の方が伝わるよ」など、劇をよりよくするための話し合いを生き生きと行っていました。体育館全体が活気にあふれ、みな狂言の面白さ、楽しさを存分に味わい、アレンジを加えていました。

どちらの授業も、「なんのために読むのか」「どの表記に注目したらよいのか」という視点を明らかにして、子供たちの主体的な学習を促し、よい成果を得ることができました。ご指導いただいた指導主事の先生方にも大いに評価していただきました。

おりしも日本の15歳の子供の読解力が、OECD参加81国中3位に上昇したという嬉しいニュースがありました。北谷小は、これからも継続して子供たちの国語の力を伸ばし、「あ、国語って、けっこう楽しいかも。」という学習意欲を高めていきたいと思います。

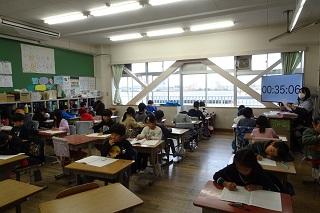

TK式標準学力調査を行いました

一転、一日曇り空が続き、とても寒い日になりました。2、3校時に「TK式学力標準調査」を実施しました。これまで行ってきた「全国学力状況調査」「埼玉県学力・学習状況調査」とは異なり、より明確に個人の学力の現在の状況と、今後の課題解決のためのアドバイスが届きます。

結果は3学期に個人に返却する予定です。詳しくは、またお知らせします。

学校で行う授業には、悔しいことに限界があります。私が担任をしていた平成の世には、放課後、学力の定着が十分ではない子を対象に、放課後補習を行うことができました。また、朝自習の時間を使って、個々のつまずきに対して個別指導をすることもできました。でも今は、それができなくなっています。安全面の理由から、放課後残すことはできません。朝の活動も全県的に原則行わないことになったので、個別指導が難しい。加えて学習内容の定着状況が不十分であるなら、全体的に立ち止まってもう一度学習しなおすことも行っていますが、教科書全般が厚くなり、学習内容が増えているため、それも難しくなっています。申し訳ありません。

そのため、子供たちの家庭学習をしっかり行う必要があります。今回のTK式には、今後の学習のアドバイスが多く含まれています。内容を精査していただいて、次の学年に進学するうえでの課題として、ご家庭で補習等に取り組んでいただければと思います。わからないところがあれば、学校でお尋ねいただければ担任等が対応します。

子供たちに学力を付けることは、子供の幸せを保障することになります。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

二学期終了まであと3週間 今日の授業風景

朝はとても寒かったけれど、日中は暖かな陽気となりました(またおんなじこと書いてる!)。いよいよ二学期もあと3週間。今日の様子をお伝えします。

朝は、全校朝会を行いました。話したことは、12月10日の世界人権デーです。私の娘が小2のとき、小児医療センターに長期入院していたことがあります。その時驚いたのは、1年、2年と本当に長い間つらい入院に耐えている子がとても多いことでした。その子たちは日々病院で明るい表情で励まし合いながら耐えていたことが胸を打ちました。

その一方、先日テレビのお笑い番組で、司会者がひな壇のお笑い芸人に「お前、もう死ねや。」と笑いながらいっていました。あまりにも軽い扱い。公共の電波で、絶対いってはいけない言葉だと思います。こうしたメディアの影響でしょうか、些細なことで「もう死にたい」という子がいます。「もういやになった」を言い換えた言葉なのでしょう。でも私は、命を生み与えてくれた、保護者の方を悲しませるいってはいけない言葉だと思います。

誰もが、つらさに耐え、幸せになるために前向きに生きています。互いの命、人権は尊重されることが何より大切です。ご家庭でも、人権週間(12/4~12/10)を迎えるにあたり、人権の大切さを話題にしていただければと思います。

4年生が、体育で鉄棒に取り組んでいます。その後休み時間にも練習をしている子がいます。「えらいなあ」と思います。

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、現在の子どもの体力・運動能力の結果をその親の世代である30年前と比較すると、ほとんどのテスト項目において、子どもの世代が親の世代を下まわっているといいます。一方、身長、体重など子どもの体格についても同様に比較すると、逆に親の世代を上回っています。

このように、体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示しているといえます。

それは、子供たちのせいではありません。子供たちが安心して遊べる時間・空間・仲間、この三つの「間」が、現代社会では十分与えられていないからです。

学校の教科体育では、子供たちを鉄棒好きにさせるための工夫を多く行います。中学年の指導で大切なことは、「登り技」「回転技」「降り技」をバランスよく教えること。高学年になると、自身の体重が増えるので、落下への恐怖心が芽生え鉄棒の練習への積極性が薄れてきます。低・中で鉄棒に慣れ親しませることがとても大切です。

だから、休み時間に鉄棒を練習している子は本当に素晴らしいと思います。

学校では、子供が体育を通して、体を動かすことに親しむよう指導しています。ご家庭でも、週末、お子さんと体を動かす機会をもってくださるようお願いします。子供を運動好きにさせるかどうかは、大人のがんばり次第なのですから。

持久走記録会 後日談

今日から12月。令和5年も、あと一か月になりました。月日が経つのは、本当に早いものですね。昨日「いつまでたっても寒くならない」など軽口を載せたら、今日はすごく寒くなりました。すみません。

先月28日(火)に行った持久走記録会について、後日談があるのでいくつかお伝えします。

まず、お知らせした通り、2年生は学級閉鎖の影響で12月7日(木)の3校時 10:30~に延期させていただきます。先日文書を配信させていただきましたが、それに伴い、LEBERの健康観察に「持久走練習に参加しますか」という表示が出続けるので、継続して入力をお願いします。

子供たちから、感想が出てきました。低学年の学級では、思ったような順位に入れなかった子供たちが、試走の時と記録が大きく向上していることに気付き、自分の成長を喜んだとのこと。中・高学年の子供たちも、教師が思ったほど順位へこだわることなく、「記録が上がった!」と喜んだ子が多かったとのこと。またある学級では、順位に納得がいかず落ち込んでいた子に、「順位よりも、完走できたことがいいことなんだよ。」と優しく諭した子がいたとのこと。「持久走記録会」に名称を変更し、順位よりも自身の記録の向上に、喜びと達成感を味わわせようとした成果が、至るところでみられました。

記録会の前に、子供たちからこんな話をいくつか聞きました。「〇位に入ったら、好きなものを買ってもらえるんだ!」

子供たちの励まし方の一つです。おうちの方の愛情と、何よりも期待が伝わってきます。でも、気になることがあります。〇位に入れなかったとき、子供たちはどう思うでしょう。保護者の方はきっと、「いいのよ、気にしないで。次、がんばれば大丈夫。」と言葉がけをされることでしょう。でも、子供はその経験不足から、結果を残せなかったという気持ちをうまく処理できず、心にもやもやを残してしまうことがあります。もちろん、それをモチベーションに変換できる強い子もいるでしょう。しかし、その方法で子供たちに持久走を好きにさせられるのか、私は疑問に思っています。

私は担任の時、子供たちにいつもこう伝えていました。「がんばった人は、みんな立派だ。途中で転んでも、歩いてもいい。それでも再び走り出して、ゴールできたら、それは素晴らしいことだ。結果は気にしなくていい。精いっぱい走ればいい!」

そんな甘いことでいいのか、この厳しい時代を生きる子供たちに結果を求めてはいけないのか、というお考えもあるでしょう。でも、「コンプレックスを跳ね返す強い意志の力」を築くには、土台部分に「自分ならできる!」という自信、「この競技が好きだ!」という前向きな姿勢、そして不安に立ち向かう「勇気」が必要なのです。それには結果で評価するより、過程を重視することが大切なのです。

今後も「持久走記録会」として、「順位より記録の向上。練習より1秒でも記録を縮めたらそれは素晴らしい成長。ライバルは、昨日の自分!」という考えを継続していきたいと思います。そして子供たちに「たとえ足が遅くったって、がんばれば記録が伸びるんだ!」という達成感と意欲をもたせ、持久走を好きにさせたいと思います。皆様にご理解をいただければ幸甚です。

通学班会議を行いました

天気予報は何やら「日本海側から寒気団が来て、真冬の寒さになるなるなるー!」としきりに脅かしますが、日中は一向に寒くならないですね(笑)。確かに午後陽が落ちると急に気温が下がるのですが、日中の暖かさは依然として変わらず、前半夏日が続いた11月も今日で終わります。

お昼休みに通学班会議を行いました。通学班の現状の問題について話し合いと指導を行い、安全な登下校の確立を目指すものです。

すべての班に共通して指導したのは、主に以下の内容です。

① 集合時刻までに集合場所に行く。集合時刻は、出発する時刻。明け方寒くなって布団から出にくい季節になったが、集合時刻をきちんと守る。

② 欠席する場合、遅刻する場合など、通学班で登校できない場合は連絡する。

③ 通学班の列を守る。横並びしたり、順番を無視して歩いたりしない。

④ 寒くなったが、ハンドポケットで転ぶと重いけがをする心配があるので、手袋をポケットに入れない。また、首が寒いからといって、フードを被らない(黄色い帽子が車から見えにくくなり、事故の確率が高まる)。

これからの季節、朝布団から出るのがおっくうになりがちです。でも、通学班は子供たちの安全を守ります。集団で歩くことで車やバイクから目立つし、時間を守ればそれぞれの場所に立つ登校ボランティアの方が守ってくださるからです。

また、両手をポケットに入れたままの子が目立ちます。気持ちはわかるし、大人たちがみんなやっているので無理もありません。それでも、小学生がハンドポケットのままつまづいて、前歯を損傷した事案もあります。永久歯は一生もので、失うわけにはいきません。だから、指導し続けるしかないと思います。

子供たちの望ましい生活習慣づくりのために、学校とご家庭が協力していく必要があります。特に、通学班では様々なトラブルが発生しがちです。集団で登校することがいかに安全を高めるか、ご家庭でも言葉がけをお願いいたいます。

令和5年度校内持久走記録会を行いました

最高の持久走日和となりました。残念ながら、2年生は学級閉鎖のため実施を延期させていただきましたが、他の学年は予定通り持久走記録会を行うことができました。大勢の保護者の皆様が応援にいらしてくださいました。

はじめに出走したのは3年生女子。大勢の保護者の皆様のご声援のもと、元気なスタートがきれました!

続いて、3年生男子のスタートです。その勢いから、「よし、がんばるぞ!」という気持ちが伝わってきました。

最後まで立派な走りを見せる児童に、会場から惜しみない拍手と声援が送られました。勇気と力になったことでしょう。見事なゴールをみせてくれました。とても感動的な場面でした。

続く4年生女子。スピードレンジが一段上がり、誰もがたくましい走りを見せてくれました。

中学年のラスト、4年生男子。ひたむきにゴールを目指して走る姿が力強く、立派でした。

1年生女子。誰も転ばず、スムーズなスタートができたのが素晴しかった!その後も見事な力走をみせました。

1年生男子のゴールを温かく迎えてくださった田波先生。「すごいよ、よくがんばったね!」

いよいよ、高学年の部。5年生女子はペース配分を考えたスムーズなスタート。さすが5年生です。

5年生男子は、力と力のぶつかりあいになりました。力強いフォームから、「走り抜こう」という強い意志を感じました。

さあ、6年生女子の小学校最後の競技。一人一人の表情が、真剣そのものでした。次々にゴールしていったその表情に、苦しみを乗り越えた充実感を垣間見ることができました。

オオトリの6年生男子のスタート!息をのむほどの圧巻のスピードレンジ。集中して、一心不乱にゴールを目指します。

立派に小学校最後の競技を走り抜くことができました。さすが6年生、他学年に模範を示してくれました。

走り終わった後、子供達は満足げに順位を教えてくれました。その気持ちは、とても純粋なもので、素晴しいの一言です。子供達にとっては、まさに勲章といえるでしょう。ただ順位だけでは、持久走が苦手でも不安に打ち勝ってがんばった子、順位が上でなくても最後まで立派な走りをみせた子を評価できない。だから、記録の伸長にこだわってほしいと思うのです。

ライバルと競って上位を争った子供達は素晴しい。でも、苦しさに耐えて、ゴールした子供はそれにも負けないぐらい立派です。すでにゴールした子供達や、会場にいらした保護者の皆様から温かい拍手が一人一人に送られたことは子供達の励みと力になったと思います。

大切なことは、持久走という素晴しいスポーツに、生涯にわたって慣れ親しみ、自らの体力向上と健康増進に勤しむ姿勢を築くこと。子供達を持久走嫌いにさせない。それが一番だと思います。

見事なゴールをみせた子達、本当によくがんばりました。事情があって走れなかった子、ゴールできなかった子、その悔しさをまた次に生かしてください。会場に応援にいらした保護者・地域の皆様、温かいご声援と拍手を、本当にありがとうございました。

第41回吉川市青少年健全育成大会

昨日とは一転、冬を感じさせる気温の低い日になりました。

吉川中央公民館で、第41回吉川市青少年健全育成プログラムが4年ぶりに開催されました。北谷小からは「あいさつ標語の部」に4年 新道さん、「少年の主張の部」に6年 宇式さんが出場しました。

まずはあいさつに関する標語です。各校の代表児童生徒が、順に発表していきました。

「あいさつで えがおの花がさきほこる。」しっかりとした口調で発表ができました。

続いて少年の主張の部です。あいさつをすることの大切さについて、立派な発表ができました。日頃の思いを素直に述べた、とてもよい内容でした。

無事に発表が終わり、ともに青少年健全育成会から賞状をいただきました。二人とも、よくがんばりましたね。

4年ぶりの開催となった青少年育成健全大会。各校の代表児童・生徒がこうして発表の機会を得て、日頃から考えている思いを多くの人に知ってもらうことには大きな意味があると思います。

各校の代表の児童・生徒のみなさんはいずれも立派な発表ができました。みなさん、よくがんばりました!

6年生大活躍 調理実習 かがやきタイム

まさに「小春日和」が続きます。休日に犬の散歩をしていると、足元にホトケノザやタンポポなど、春の野草が華やかに咲いていることに気付きます。いや11月下旬だってば。

祝日明けの金曜日、今日は6年生が大活躍でした。まずは、家庭科の調理実習です。今回のテーマは、「お惣菜づくり」。グループで相談して、ごはんにぴったりのおかずをつくります。さあ思い思いにもってきた材料をもちより、実習開始!

がんばって、苦心惨憺して、とうとうできあがりました!どや!いよいよ試食!いただきまーす!

おーいしーい!そうでしょう。みんなで力を合わせて、一生懸命つくったものだから、そのおいしさは最高だと思います。忙しいさなかでの調理実習でしたが、よくがんばりました!

さあこの日の昼休みは、異年齢集団活動「かがやきタイム」で、6年生が読み聞かせをしてくれました。各学級での様子をご覧ください。

「はいみんな、静かにー。これから6年生の読み聞かせを始めまーす。」「えーと、むかしむかし・・・。」

どの班も、読み聞かせに慣れているわけではありません。それでも、下学年の子供たちに楽しんでもらおうと一生懸命がんばっていました。

調理実習のチームワークは見事でしたし、読み聞かせもがんばって異年齢グループをまとめていました。さすが6年生、頼もしい。

こうした姿勢を下学年にみてもらうことがとても大切です。それが、北谷小の最高学年のよき伝統として根付いていきますから。

図工・美術研究授業 二年生の版画「いっぱい うつして」

今日の5時間目、吉川市教育研究会図工・美術研究会の研究授業を、図工室で二年生が行いました。指導の先生、市内各小・中学校の図工・美術の主任の先生が集まって、2年生の授業をみて、その後研究協議を行いました。

大勢の先生が教室にきて、子供たちも少し緊張するかな?と思っていたらふだんとかわりなく元気に授業を受けていました。さすが二年生、動じないこと山のごとし!

授業者の岩出先生も、この日のために一生懸命準備をして、子供たちがのびのびと作品づくりに打ち込めるようたくさんの工夫をしました。そのかいあって、子供たちもふだんよりいっそう集中して作品づくりに打ち込んでいました。その様子をご覧ください。

この後、研究協議を行い今日の授業のよいところ、改善点について協議して指導者の先生のご指導をいただきました。市内の先生方からは授業の一層の改善のためのよいアイディアをたくさんいただき、価値ある研究会になりました。

私たち教員も、常によりよい授業づくりのために学ぶ必要があります。なかなかその時間がとれないのが苦しいところですが、やはり授業は教師の命。研究授業を行って、指導力をあげることはとても大切です。

授業者の先生のがんばりも、素晴らしかったと思います。そして2年生の子供たちも、楽しみながらの作品づくり、よくがんばりました!

6年生 租税教室

ここのところ、朝の冷え込みは厳しいですが、日中は暖かい日が続いていますね(こればっか)。

6年生が税理士の方をお招きして、租税教室を行いました。これがとっても面白かった!税理士さんのお話がうまい!

「はい、みなさんこんにちはー。今日は税金のお話をします。では、さっそくクイズです。北谷小の小学生のみなさんが、1年間で学校で学ぶと、一人あたりどのぐらいの税金がかかるかわかりますかー?」

「ええ~?」「はい、三択クイズー!」「え、いきなり?」

「正解は、1年間で87万円になります。すると、小・中学校の義務教育で9年間ではおよそ830万円かかる計算なんですねー。皆さんが学校で学ぶには、それだけの税金が使われている、ということなんです。」

「そんなに?」

「はい、では次の問題~。一億円、宝くじで当たったとします。さて、税金はかかるでしょうか~。」

「かかると思いまーす!」

「正解は、かかりませーん。宝くじの収益は、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われているんですねー。その残りが、当たった人への当せん金として使われます。従って、税金はかからないんですねー。」

「へえー。」

ほかにも「税金を納めている小学生はいるか?」など、クイズを交えながら税金の仕組みなどについて、楽しく教えていただきました。

「さて、このジュラルミンケースの中に入っているものは、なんでしょう?」「え、本物ですか?!」

「ちょっとだけお見せしますよー。」「おおー札束!」「本物?」

「そ、これはレプリカです。でも、重さは本物と同じなんですねー。」

「さて、税金について1時間使ってお話してきました。税金は、様々な社会的立場にある方をみんなで互いに支え合おう、とする大切なものなんです。いってみれば、税金は「思いやり」なんですね。さてみなさん、税金についてのイメージ、変わった人は手を挙げてー。はーい、ありがとうー。」

ほとんどの子が、手を挙げ「税金は納めることが義務」ということを理解したようでした。

税金については、とかくマイナスイメージがつきまといがちです。つい最近も、著名な方の税金滞納のニュースが話題になり、とりあげられていました。

しかし、税理士の方はおっしゃいます。「税金の使いみちは、思いやりです」と。社会に所属するからには、互いに支え合うことが必須です。自分のことだけを考えるのではなく、常に自分と異なる立場の方にも理解を示し、互いに社会を支えていく姿勢を学ぶことが大切です。また、子供たちは社会科で国会を学びます。国会の主な役割は、立法と税の使いみちの決定です。6年生にとって、税を学ぶことは、やはり重要なことといえるでしょう。

それをこれだけ楽しく講義していただいて大変ありがたいと思いました。ご来校くださった税理士の皆様、本日は大変ありがとうございました。

ちなみに、1億円の札束の重さは約10キログラム。めっちゃ重いです。サスペンスドラマの犯人や、ルパン一味が10億円をひょいっともち上げてすたこらさっさと逃げるのは、嘘なんですねー(笑)。

2年生 A4ファイル版画「いっぱい うつして」

朝の冷え込みが一段と厳しくなってきました。でも日中はとても暖かく、朝着ていたウィンドブレーカーは日中は着ていられません。途中で着替えなくちゃいけないのが面倒ですね(笑)。

2学期、図工は各学年とも版画制作に取り組みます。高学年は、彫刻刀を使った高度な版画を行います。2年生では、身の回りの生活用品を使った簡易版画を行います。そうすることによって、「型をつかってたくさんカラー印刷すること」の楽しさを学んでいきます。

2年生は、「いっぱい うつして」というA4ファイルを使った版画に取り組みます。A4ファイルは材質が安定していること、透明なため紙に描いた図案を写して、はさみで加工しやすいという利点があります。

さあ、先生の説明を聞いて、さっそく版画開始です。

子供たちははさみで切った「型」にポスターカラーを塗って、紙にペタペタと印刷していきます。みんな、とても楽しそうでした。

版画のよいところは、型の置き方で、作品のイメージを豊かに広げられるところ。これが、版画の楽しさです。

子供たちのこうした体験が、高学年の彫刻刀を使った多色刷りにつながっていきます。それにしても、みんな図工が大好きですね。集中して、一生懸命作品のイメージを広げていました。すてきな作品ができることを楽しみにしています。

3年生 ブックトーク

今日は朝から冷たい雨が降っていましたが、子供たちの登下校のときはほとんど止んでいたので安心しました。本当によかった!風雨が強いと、傘が飛ばされたりして大変ですから。

3年生が図書室で「ブックトーク」を行いました。図書館司書の皆様が、あるテーマに沿って子供たちにお勧めの本を紹介してくださる催しです。今日のテーマは、「世界の国々のおはなし」。聞いただけでもわくわくしますが、これがすっごく楽しかった!司書の方が世界地図を差して「この国、知っていますか?」

「え?どこだろ。」「ウクライナ?」

「これはね、スロバキアという国です。日本の九州よりちょっと大きめぐらいの大きさの小さな国だけれど、山間の森林が豊かで、四季がはっきりしています。」

子供たちの中で、遠いヨーロッパの小国のイメージが広がっていきます。

「スロバキアにはね、こんなすてきな物語があるんですよ。じゃあ、ちょっと読んでいきますね・・・。」

子供たちは、スロバキアに伝わる民謡に親しみをもち、静かに耳を傾けていました。

素晴らしい内容でした。遠いヨーロッパの小国の美しい物語が、子供たちの心を潤していく様子がよくわかりました。

偏見かもしれませんが、子供たちが今、最も時間を割いているものは(大人を含めて)ゲームやSNS動画の視聴かもしれません。(もちろん、そうじゃないお子さんも大勢います)そんな現代において、世界の国々のイメージをこれほどまでに豊かに広げる手段が、物語の読み聞かせ以外にあるでしょうか。

「そんなの、現地の動画をみればいいんじゃない?」というお考えもあるでしょう。しかし物語には、その国に暮らす人々の文化や伝統に根差した価値観、たくましい生活の知恵、厳しい自然環境との闘い、豊かな人生観など、たくさんのものが込められています。その一つ一つの輝きに触れることが、どれほど子供たちの胸の琴線を揺らすことでしょう。どれほど、人生の目を見開いてくれることでしょう。享楽的で刹那的なゲームや動画視聴とは対極の、貴い経験だと思います。

本は、心の栄養。本は、心を潤す。先人の遺した言葉を、振り返らずにはいられませんでした。図書館司書の皆様、すてきな体験をありがとうございました。

2年生 おいもパーティ

日に日に、寒さが増しているように感じていましたが、今日は日中は暖かでした。ただし、また週末は天気が崩れそうですね。

2年生が、先月収穫したさつまいもを「おいもパーティー」で試食しました。

「はい、それでは配りますよー。」

「おいも、おいしー!」「もう食べちゃったー!」教室で食べたおいもは、大好評!

「おかわり、ほしい人ー。」「はいはーい!!」あっという間に長蛇の列。

収穫したおいしいおいもを食べて、みんな大満足でした。「おいしかったー!」「ピース!」

何度かお伝えしたように、今年度、北谷小は食育を推進しています。食育の大きな目標の一つは、地域の食べ物を通じて、地域を知ること。もちろん、学級園で育てたおいもなので地域の特色をそのまま示すものではありません。でも、子供たちには「大地の実り」を感じさせたいのです。私たちの足元に広がる土。服に付けば泥んこになるけれど、この土そのものが恵みをもたらす大切な自然だということを子供たちに知らせてあげたいと思うのです。

おいも、おいしー!それは、大地の豊かな恵みと、飼育にかかわってくれた用務員の山崎さんのお力と、みんなのためにおいもを用意した大槻先生と岩出先生のおかげでもあるんだよ。それを忘れないでね。

持久走記録会の練習

季節が一気に進んで、冬が間近になったようです。現在、個別面談を行っているので特別日課のため業間休みは練習できません。今日は昼休みに2・4・6年が持久走の練習を行いました。

冒頭の文章でも書いたように、持久走記録会は、当日だけがんばればいい、というものではありません。日ごろから地道に練習を積み重ね、自分の記録を1秒でも2秒でも縮めることに価値があります。それは漢字テストと似ています。日頃より漢字練習をしっかり行っておくことが、本番の好成績につながる唯一の道です。

持久力は、生まれついての部分がとても大きいです。人間は生まれながらに「短距離走向き」「持久走向き」に分かれます。筋肉の質によって決まるそれは、生涯変わることがありません。陸上の競技選手に、短距離も長距離も両方こなす選手がいないのはそのためです。

だから、大切なのは順位ではないのです。ライバルは、昨日の自分。自分の記録を少しでも縮め、成長を実感し、体力と自己肯定感、克己心を伸ばすことが大切です。最近、子供たちと話すと、「ライバルは、昨日の自分」が浸透してきていて、「記録が縮まったー」と喜びの気持ちを伝えてくれる子が多くなっているのはうれしい限りです。

依然として順位を気にする子も多いです。それがやりがいになるのなら、否定にはあたりません。自分の目標をもち、それに向かって力強く練習に打ち込み、本番で力の限り走りぬくこと。それが一番大切だと思います。

引き続き、お子さんの健康管理とLEBERの入力にご協力くださるようお願いいたします。

今日もいろいろありました 県民の日の前日

週末から、急に寒くなりました。いよいよ、冬の足音が近付いています。

朝の時間、2年生が読み聞かせ「パネルシアター」を行いました。読み聞かせボランティアの皆様はとてもお上手。みんな姿勢よく聴いています。

しっとりと情感あふれる読み聞かせに、子供たちから拍手喝采が起きました。「ありがとうございました!」

子供たちがまた本を読みたくなったようです。ボランティアの皆様、ありがとうございました。

11月28日(火)の持久走記録会に向けて、業間休みの時間にも練習を始めています。今日は、1・3・5年生が走りました。各自、目標に向かって一生懸命でした。

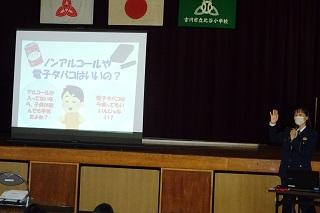

5校時、6年生が体育館で埼玉県警の非行防止指導班「あおぞら」の皆様をお招きして薬物乱用防止教室を行いました。現職の警察官ならではの、説得力のあるお話をたくさんしていただきました。

「ノンアルコールビールや電子タバコは、大人のための製品であって、子供が使ってよいものではありませんよ。」

「お酒・たばこは薬物の入り口です。未成年のときからお酒・たばこに手を出した人は、薬物乱用に移行しやすいんです。」

「覚せい剤と大麻、どちらの使用が多いと思いますか。そう、今は覚せい剤です。でも、大麻の使用がものすごい勢いで拡大しているんです。原因はインターネットの普及です。インターネットを使うと、大麻を手に入れやすいんです。でも、覚せい剤も大麻も、たとえ使わなくてももっているだけで犯罪になります。そして、最近はオンラインゲームが入り口になることも多い。気を付けてください。」

「はっきり断る。強い意志をもって断る。これが大切です。」

どれも、とてもためになるご指導でした。某有名大学運動部の事件に象徴されるように、若者の間でインターネットを使った薬物の入手が広がっているとのことです。学校と家庭、地域が協力して子供たちを守ることが大切です。改めて、「何があっても、薬物には絶対に手を出してはいけない」ということを、機会を捉えてお子さんにお話しいただければ幸いです。

「あおぞら」の皆様、本日は大変ありがとうございました。

小野先生に食育指導の授業をしていただきました

11月も中旬に差し掛かると、さすがに日中の暑さも一息つき、ようやく「秋が深まったかな?」という実感がもてるようになります。

栄養士の小野先生をお迎えして、6年生が食育の授業を行いました。

「それでは、今日の授業では一食の献立を考えてもらいます。皆さん、五大栄養素はわかりますか?」

「はい!」「「炭水化物」「たんぱく 質 」「 脂質 」「ビタミン」「 無機質 」です。」

「はい正解。さすが6年生、完璧です。そして、メニューづくりには、その先にも課題があるんです。」

「その一つが、季節感です。献立づくりでは、季節感を意識するといいですね。例えば今年は昨年よりはサンマが安くなりました。その付け合わせに、スイカはどうでしょう。」

「えー。」「ちぐはぐです。」「秋と夏がごっちゃ混ぜ。」「柿とかがいーです。」

「そうですね。それが季節感の演出で、メニューを考える上で大切にしたいことです。」

子供たちは、うんうんとうなずきながらお話を聴いています。

「それに加え、色合いも大切です。例えば主食がごはん、汁物はお味噌汁。主菜がサバの味噌煮、副菜がほうれん草のゴマみそ和え。このメニューの問題はどこでしょう。」

「みそ味ばっかり(笑)。」「色合いがほとんど茶色!」

「その通りです。おみその味付けばっかりで、色も同じ。これでは、せっかくの食卓が楽しくありません。色合いなども、メニューづくりに取り入れるといいですね。」

「それでは、これまでの学習を生かして、夕食のメニューをつくってみましょう。例えばねえ、ご家庭の会話でこんなことがあります。今日の夕食、何にしようかしら・・・、と思って家族に聞きます。すると「なんでもいいよ。」という答えが返ってくることがあるけれど、ちょっと困りますね。まず、和・洋・中のどれかに決めるといいでしょう。さあメニューをつくってみましょう。わからない人は、質問してね。」

早速子供たちはメニューづくりに取り掛かります。

「えーっと、主食はやっぱりご飯だよねえ。」

「鳥からって、和食?洋食?」

「ちょっと見せて・・・。なにこれ、主菜がオムレツで副菜が豚バラ巻き、汁物が豚汁?肉ばっかじゃん!」

「あーそっかー(汗)。」

子供たちは実に楽しそうにメニューを考えていきます。

「さあ、みんな一生懸命考えてくれました。夕食の献立、つくってみてどうでした?」

「大変でしたー。」「考えること多くて。」

「そうですね。私たちも、苦労しながら給食のメニューを考えています。これからもおいしく食べてくれるとうれしいです。みなさんが考えたメニューは、給食の献立づくりの参考にさせていただきます。ひょっとして、皆さん考案のメニューが、採用されるかもしれませんよ(笑)。」

「あ、じゃこれ採用してくださーい!」

とても楽しい1時間の学習になりました。

北谷小は今年度、総合的な学習の時間に積極的に食育を行っています。南中学区で、共通したテーマです。今日、6年生が楽しく食育学習を行ったことは、子供たちの実生活に役立つだけではなく、小中一貫教育のプラスにもなるでしょう。

食は生活、健康の基本。これからも、バランスのよい食事を意識してほしいと思います。小野先生、楽しい授業をありがとうございました。

市内音楽会に出場しました

天気予報は、次第に秋が深まってくるといいますが、日中の日当たりの強さからは、まだ夏を感じてしまいます。

本日、中央公民館で市内音楽会が4年ぶりに開催されました。北谷小からは、5年1組が代表として出場しました。市内8の小学校から代表が参加し、練習の成果を披露しました。

いよいよ、北谷小の出番となりました。緊張した面持ちで舞台に上がった子供たち。さあ、発表の開始です。

始めは緊張していてもすぐにペースをつかみ、堂々と歌う姿には感心させられることしきり。子供たちは如何なく練習の成果を発揮して。会場に美しく合唱の声が響き渡りました。ピアノ伴奏も緊張に負けず、素晴らしい演奏を披露していました。

「世界が一つになるまで」を最高の出来で歌い終わり、みんな勢いとリズムに乗ってきました。さあ、二曲目の「風になりたい」です。元気に、さわやかに歌い上げました。曲は最高潮からフィナーレへと美しく続き、会場から大きな拍手をいただきながら、最高の発表を終えることができました。

すべての学校の発表が終わり、リラックスした表情で、記念写真を撮りました。ピース!みんな、本当によくがんばりました!

帰り道、子供たちから「楽しかったです。」という声を聞きました。なんと素晴らしい感想でしょう。力を出し切り、仲間と心を一つにして最高の発表ができなければ、こうした声を聞くことはできません。子供たちにとっても、最高の発表となったことが伝わってきました。

もう一つ、北谷小の子供たちに力を与えたのは、他校の発表でした。どの学校も練習時間の不足する中、精いっぱいがんばり、美しいハーモニーや力強い歌声を聴かせてくれました。「よし、自分たちも負けずにがんばろう!」そうした思いもモチベーションになったと思います。子供たちは、互いに学び合うことの素晴らしさも実感できたことでしょう。

今回の音楽会では、オンラインで校内に発表し、11月4日には保護者の皆様に練習の成果を聴いていただきました。そうした経験を積み、子供たちは自信をもって今日という日を迎えることができました。「行事は人を育てる」の言葉のとおり、教科書を読むだけでは学べないたくさんの大切なものを、この音楽会の取り組みを通して学ぶことができたと思います。

さらにうれしいのは、今日は学級全員が参加できたことです。保護者の皆様に、子供たちの健康管理の面で多大なご協力をいただいたと思います。ありがとうございました。

この経験を胸に、5年生はまた明日から、学校の教育活動一つ一つを通して、成長していきます。

高学年 持久走試走 低学年 デジタルシチズンシップ

昨日よりは気温が下がるという予報でしたが、日中はとても暖かくなりました。1時間目、高学年が持久走記録会の本番と同じコースで試走を行いました。力の限り走り、やりきった表情でゴールした子がとても多かく、立派でした。

保護者の皆様にLEBERの入力にご協力いただいたおかげで、運営がスムーズでした。大変ありがとうございました。今週から休み時間等にも練習を行います。引き続き、お子さんの健康観察とLEBER入力にご協力をお願いします。

また、吉川市特任教育支援員 大西 久雄先生をお招きしてICT利活用の基礎・基本を学ぶ「デジタル・シチズンシップ教育」を行いました。今回は低学年が対象です。

1・2年生にも理解できるよう、「SNS」「アカウント」等の言葉を極力避け、わかりやすい授業を展開された大西先生。「インターネットに一度出た情報はね、消せないんだよ。難しい言葉で、「記録性」というんです。」

「一度、自分の写真をインターネット上で見せてしまうと、たとえ消しても、コピーをとられてそれがいろいろな人にわたってしまう。インターネットは便利だけれど、そういう怖さがあるんだね。」

また、2年生には一歩進めて、「じゃあ、このショート動画をみてごらん。」と投げかけました。

動画には、ネットを使った近未来の生活が映し出されました。オンライン診療を受けたり、IOT(もののインターネット)で、帰宅すると冷蔵庫がしゃべって、おすすめレシピを教えてくれたりと、子供たちも興味津々で画面をみていました。

大西先生は、「すごい、と思うだけではなく、どんな心配なことがあるかも書いてごらん。」と投げかけ、子供たちに不安なことも意見として書かせ、発表させていました。子供たちは様々な考えを書き、ネットを活用した生活の光と影について考えていました。

その様子は、吉川市教育委員会 戸張教育長さんもご覧になっていました。

いつもお伝えしていることですが、大西先生のご主張は常に一貫しています。「生成AI」等、新しいテクノロジーが出るたびに、その危険性ばかりに注目し、「不安だから使いたくない」と、生活から遠ざけていては「Society5.0」と呼ばれる高度に発達したネット社会のよき構成者になれない。常にICTの光と影を知ることで、上手に活用し、生活を豊かにすることが大切なんだよ。いつもそのようなメッセージを子供たちに教えてくださいます。

大西先生のご尽力のおかげで、低学年の児童にも、これから学ぶICTの基礎・基本部分を築けてきていると思います。今日も貴重な授業をありがとうございました。

今週より持久走練習が本格化します 健康チェックをお願いします

朝は雨が降りしきったのに、妙に気温が高く、午後からも気温が上昇し、またもや夏日になったようです。

11月4日(土)の学校公開では、多くの保護者の皆様にご来校いただき、誠にありがとうございました。その際、持久走記録会のLEBER入力についてお願いの文書を配信しました。今週から、持久走記録会の練習が本格化します。万が一の事故を防ぐために、LEBERの「持久走練習/大会に参加します 参加しません」の項目に、毎日チェックをお願いします。

今日も、気温が上昇した運動場(校庭)で、4年生が練習に打ち込んでいました。お互いに励まし合いながら走る姿がとてもさわやかでした。空いっぱいに広がったうろこ雲も、子供たちを応援しているかのようでした。

持久走は、「自分との闘い」になります。練習時の記録を、1秒でも2秒でも上回れば、それは素晴らしい成長です。順位に価値を置く子もいることと思います。でも、大切なのは「昨日の自分を乗り越える」こと。苦しみを乗り越え、自分の成長を実感してほしいと思います。

そのために、子供たちの健康状態の把握と、毎日のLEBERへの入力をお願いします。

11月4日(土)学校公開を行いました

11月4日(土)、学校公開を行いました。連休の中日にかかわらず、多くの保護者の皆様にご来校いただきました。その様子を一部お届けします。

子供たちの日常の授業の様子をみていただり、陶芸教室で一緒に作品づくりに携わっていただいたり。5年生は11月9日(土)の市内音楽会の成果発表を行いました。緊張していることを感じさせないぐらい、これまでの練習成果を十分発揮できた発表となりました。他の学年の児童も、保護者の方にがんばっているところをみていただいて、とてもうれしかったようです。いつもの1.5倍ましで授業に集中していました(笑)。

子供たちは、自分のいいところをおうちの人にみて、ほめてもらいたいのです。ご参観くださった方は、子供たちの学校でのがんばりをほめ、励ましていただきたいと思います。それが次へのやる気につながります。

ご多用中にも関わらず、ご来校くださり、誠にありがとうございました。

少年センター 補導委員の皆様 あいさつ運動

11月に、夏日?!日中の校庭は、あわや30℃に届こうというぐらいの暑さになりました。

吉川市少年センターに所属される補導委員の皆様は、市内の小・中学校を順に回ってあいさつ運動をしてくださっています。今日は北谷小にいらして、下校する子供たちにあいさつをしてくださいました。

「はいみんな、さようなら。気を付けて帰ってね!」

「あれ?校長先生、どうしたんですか?」

「少年センターの補導委員の先生方があいさつ運動にいらしたよ。ちゃんとあいさつしてね。」

「はーい。さよーならー!」

「はい、みなさん、さようなら。」

みんな元気にあいさつをして帰っていきます。

「北谷小のみなさん、さようなら。」「はい、さようなら。」

「明日の休みは、ゆっくり休んでね。土曜日また会おう!」「はーい!」「写真撮ってくださーい!」

…趣旨の違う写真になってしまいました(笑)。

子供たちは元気なあいさつをしながら、楽しそうに帰っていきました。

先日の北谷小フェスティバルで書いたように、コロナが一段落して、こうしたコミュニケーションが至るところで戻ってきたと思います。元気に「さようなら」のあいさつをして、楽し気に帰っていく子供たち。本当にほほえましい光景でした。

一方、校内のインフルエンザの流行が完全に収まったわけではありません。土曜日の学校公開では、マスクの着用等にご協力くださるようお願いいたします。

補導委員の皆様、あいさつ運動にご来校くださり誠にありがとうございました。

一年生 楽しかったよ 砂遊び

日中まるで夏日を感じるような暖かさが続きます。1年生が生活科で、砂遊びをしていました。

泥団子をつくったり、砂山をつくったり、じょうろやペットボトルで水を流したり。みんな大喜びのおおはしゃぎ。みんな夢中で楽しみながら、たくさんの学びができました。みていて元気をもらえるような学習でした。

ただ、一つ気がかりなこともありました。生活科という教科に、このような学習が設定される、ということは子供たちが日常的にこうした遊びができない、ということの裏返しなのかもしれません。今、日本中で、子供たちが遊び場を奪われているのかもしれません。

経済、経済、経済。この連呼が話題です。確かにその通りだと思います。経済の発展こそ、人々の生活の安定と幸福につながります。でも、あまりに経済を優先すると、人間にとって大切なものが置き去りになってしまうと不安に思うのは私だけではないはずです。

地域に自然があふれ、子供たちが歓声を上げて遊べる安全な空間があり、大人たちがそれを見守れる時間的な余裕がある。そうした社会でこそ、子供たちは健全に育ちます。

子供たちに与える大切なものは、そのまま将来地域に還元されます。これからも、子供たちを大切にする社会でありたいと思います。

2校時 避難訓練(火災)を実行しました

朝夕は冷え込むものの、日中は比較的暖かい日が続きます。

2校時、火災対応の避難訓練を行いました。2階の家庭科室から出火した想定です。子供たちにはハンカチを用意させ、口元を押さえて避難させました。

校庭への避難はスムーズでした。しかし、ごく一部でしたがハンカチをもっていなかった子もいたので、全体指導しました。

「火事で一番怖いものは何か、知っていますか?」「煙です。」子供たちはしっかり理解しています。

「そうですね。煙の中には有毒なものが含まれているから、絶対に吸い込んではいけません。ハンカチをもっていることで、命が救われるかもしれません。ハンカチをしっかりもっていてください。そして、煙以上に怖いものがあります。」

子供たちは首をかしげます。

「それは、パニックになった心です。もしみなさんが、階段を降りるときにパニックに駆られて、前の人を押したらどうなりますか?そう、階段から転がり落ちて、火事よりも大きな被害が出るかもしれません。だから、先生方に『おかしもち』を教わりましたね。一番怖いのは、パニックになることです。万が一本当の火事になっても、落ち着いて行動することの大切さを忘れないでください。」

子供たちはしっかり話を聴いてくれました。今日の避難訓練は、とてもよくできていました。ご家庭でも、落ち着いて行動することの大切さについて、機会をみて話題にしていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

音楽朝会 五年生 見事な合唱を発表しました

5年1組は、11月9日、市内音楽会に出場予定です。本日はその成果を、全校児童に発表しました。校内でインフルエンザ等が流行っている状況なので、体育館から教室にオンライン中継しました。

五年生は練習の成果を生かし、素晴らしい発表をしました。全員がしっかりと指揮の先生をみて豊かな表情で歌ったこと。二部合唱のハーモニーも美しく、見事なチームワークをみせたこと。全校児童に、素晴らしいお披露目ができたと思います。11月4日(土)には、保護者の方に公開する予定です。

五年生、素晴らしい発表をありがとう!

学校運営協議会 懇話会 協議員の皆様ありがとうございました

2日後の更新になります。(先週末は忙しすぎて、アップできませんでした。申し訳ございません)このホームページをアップしている29日(日)は、朝から冷たい雨が降っていました。ここ数年感じていることですが、長い長い夏が過ぎると、秋がとても短く、すぐに木枯らしの季節がくるように思います。

27日(金)、学校運営協議会を行いました。学校運営協議会は、地域の代表の皆様に学校の運営状況についてお伝えし、ご意見やご指摘を述べていただき、もって学校運営改善に資する場となります。第2回は、各教室の授業の様子をご覧いただきました。

授業をご覧いただいたあと、協議員の皆様には次のようなご意見をいただきました。

「子供達が落ち着いている。先生方の努力が窺える。」

「先生方が丁寧に授業を行っていることがわかった」

「廊下に掲示してある図工作品から、子供達の一生懸命さが伝わってきた。」

「小学校・幼稚園としっかり連携して、保養小連携、小中一貫教育に取り組んでほしい。」

「子供達が以前に比べて、あいさつができるようになってきている。」

「子供達がよく意見を発表していた。様々な発表の機会が与えられていることはよい。」

協議員の皆様には、肯定的なご意見を多くいただきました。また今後も、子供達の学力・体力・豊かな心・規律ある態度を伸ばしてほしいとの励ましのお言葉も頂戴しました。協議員の皆様、大変ありがとうございました。

学校運営協議会は、学校が地域に学校運営についての説明責任を果たし、信頼を獲得し、地域の協力のもと学校・家庭・地域が一体となって子供を育てるための取組みの一つです。「家庭・地域の教育力が低下した」といわれて久しくなりました。しかし厳密にいうなら、家庭・地域の教育力が低下したのではなく、価値観が多様化した、というべきでしょう。

端的な例として、学歴社会の崩壊が挙げられると思います。遡ること40年以上になるでしょうか。「一生懸命勉強して、よい学校にいき、よい会社に就職することが人生の幸せ」という社会通念がありました。保護者も、学校の先生も、ご近所の酔っ払いのおじさん(失礼!)まで同じことをいうので、子供達は皆それを信じました。しかし悲しいかな、それが「苛烈な受験競争」というインフレーションにつながってしまった。子供達は皆、睡眠時間を削って厳しい受験競争に身を投じていきました。勉強して、よい成績を挙げることが将来の幸せ。日本中がそう信じて疑わなかった時代こそ、家庭・地域が高い教育力をもっていたのだと思います。

しかし、バブル経済の崩壊後、終身雇用制が一気に崩壊しました。価値観が多様化し、もはや「学校ってなんで行かなくちゃいけないの」「塾で学べばいいんじゃね」という認識すら浸透しつつあります。そのような時代だからこそ、学校は、家庭・地域と価値観を同じくして子育てに取り組む必要があると思います。

自己実現を果たし、幸せに生きるために学びは必要です。学校という縮小化された社会の中で、望ましい人間関係を築くコミュニケーション能力や、仲間と協働して課題解決を目指す力=数値で表せない学力は、ペーパーテストの点数以上に大切です。塾でその力を付けることはできません。子供達が将来経済的・精神的に自立し、夢を叶える自己実現を果たすために、学び続けることは大切だと思います。そうした思いを、家庭・地域の皆様と共有していきたいと考えます。

学校保健委員会「ヤクルト出前授業 おなか元気教室」を行いました

6年生は修学旅行二日目。現地はとてもいいお天気で、旅程も順調とのことで、何よりです。

本日、3年生とPTA厚生委員の皆様をお招きして学校保健委員会を行いました。内容は「ヤクルト出前授業 おなか元気教室」です。ヤクルト販売(株)から講師の木村さんをお招きして、1時間の出前授業を行いました。

「みなさん、この水色の部分の名前を知ってますか?」「胃でーす!」「よく知ってますね!では、このオレンジの長いところは?」「えーと、腸?」「そう、小腸です。では、小腸って、どのぐらいの長さかな?」「え?」「2メートルぐらい?」「では伸ばしてみましょう。お手伝いしてくれる人ー!」「はーい!!」

小腸を伸ばしてみると、なんとその長さは6メートルにもなりました。「うわー!」「長ーい!」「そう、これだけの長さの小腸で、栄養を吸収しているんです。」

「腸の働きが整うと、病気になりにくい元気な体になります。そのために大切なことが、早寝・早起き・朝ごはん・朝うんちです。毎日、こうした習慣を続けることが、大切ですよ。わかりましたか?」「はーい!!」「では、みんなでよい生活習慣を続けるために、目標を決めましょう。代表の人、発表してくれますか?」「はい、夜は午後9時頃寝たいと思います。」「私は、朝は6時に起きたいと思います。」「ふたりとも、素晴らしい目標ですね!みなさん、応援の拍手をしましょう。」

「おなかの中を整えてくれるのは乳酸菌という善玉菌です。大腸菌という悪玉菌を、やっつけてくれるんです。このヤクルトには乳酸菌がたくさん含まれていて、おなかの中をきれいにしてくれるんです。今日は、みなさんが一生懸命勉強しておなか博士になったのを記念して、みんなで飲みましょう。」「やったー!!」ヤクルトを配っていただき、みんなは大喜び。

「おーいしー!!」「ヤクルトって、こんなにおいしかったっけ?」「ぼく毎日飲んでるー!」みんな大満足。

PTA厚生委員の皆様が、空き容器の片付けを手伝ってくださいました。ありがとうございました。

最後に、代表がお礼の言葉をしっかり述べました。「これからもおなかが元気になるよう早寝・早起きをしっかり守ります!今日はありがとうございました!」

近年の研究により、腸が非常にインテリジェンスな器官ということがわかってきています。腸内環境が保たれていると、コロナやインフルといった感染症、または花粉症の予防にもつながるとのこと。また、腸では脳内安定物質のセロトニンの95%がつくられています。腸内環境の改善がストレスを和らげ、心身の安定、健康につながるとされるゆえんです。

しかし、最も大切な要因は乳製品を積極的にとることではなく、「早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち」という望ましい生活習慣をしっかり守っていくことですよ、というご指導には子供たちもしっかりうなずいていました。学校保健委員会にふさわしい内容になったと思います。講師の木村さん、お越しくださったPTA厚生委員の皆様、大変ありがとうございました。

2年生町探検を行いました

日中は汗ばむ陽気になりました。10月下旬とは思えない暑さです。そんな中ですが、多くの保護者の皆様がご協力くださいました。

2年生が町探検を行いました。この日のために、子供たちは一生懸命下調べをして、インタビューの練習をしてきました。

岩出先生の注意を聴いて、さあ出発!

交通ルールに気を付けながら、目的に向かいます。保護者の皆様、ありがとうございました。

南中を調べるグループです。なんと、お忙しいにも関わらず、福嶋校長先生が対応してくださいました。「北谷小2年生のみなさん、ようこそ南中へ。」

福嶋校長先生と教頭先生に、校内を案内していただきました。

音楽で、合唱の練習をしていた学級の様子を見させていただきました。「歌声、きれい!」みんな感心していました。

最後に、福嶋校長先生に質問の時間を設けていただきました。「中学校の国語って、何をやるんですか?」「ううむ、質問の意味が広い(笑)。中学校の国語は、小学校よりずっと長い文章を読みますよ。」

福嶋校長先生は、とても丁寧に校内を案内してくださいました。「上の兄弟にあいたい」という子供たちの願いもかなったようです。準備は大変だったけれど、子供たちはとても多くを学びました。それも、多くの保護者の皆様のご協力のおかげです。大変ありがとうございました。

2年生、よくがんばりました!

1年生遠足 東武動物公園に行きました

10月17日(火)朝からウキウキ・ワクワクが止まらない様子の1年生。出発式を終えると、8時40分に貸切バスに乗り込み、東武動物公園に向かいました。

動物園に到着すると、はじめにアフリカサバンナゾーンに向かいました。にっこり記念撮影をしたあと、間近にいる動物にあちこちで歓声が上がりました。「やっぱりキリンて首がすごーく長い。」「見て、サイの角がかっこいいよ。」等、友達と感想を言い合っていました。

11時からはグループ活動をしました。グループ活動の約束を再確認してから見学したいゾーンを自由に回りました。ライオンやホワイトタイガーが人気だったようです。リーダーさんがグループのまとめ役としてよく頑張っていたのが印象的でした。

グループ活動が終わると、いよいよお弁当タイムです。30分以上前から「お弁当の時間はまだですか。」と何人もの子に質問されたぐらい全員お腹がすいていたのと、大好きなおかずがたくさん入っているお弁当なので、あっという間に食べ終わっていました。お弁当のあとの「おやつタイム」も子供達にとって楽しい時間となりました。

午後は「ふれあい動物の森」でモルモットとウサギに触ることができました。ふわふわでかわいい姿に「もっと触っていたい。」と名残惜しそうな表情の子供達。モルモットとウサギにお別れして、マントヒヒやペリカン、ウマを見ながら出口に向かいました。出口で万歩計を見ると、大人の歩数で11000歩がカウントされていたことに驚きました。1年生の皆さん、最後までよく頑張りましたね。ケガ等もなく、本当に楽しい充実した1日になりました。

就学時健康診断を実施しました

朝夕は冷え込むものの、日中は汗ばむ・・・・って、最近こればっかりですね。もう少し表現の工夫ができんのかい!と自分つっこみをして始めます。

本日、3時間授業にして就学時健康診断を行いました。令和6年度入学予定の新入児童と保護者の方にご来校いただき、健康診断を行いました。

昨年度との違いは、「子育て講座」を行ったことです。吉川市子育て支援課の飯野さんや、家庭児童相談員の中村さん、増田さんにご講演をいただきました。

「睡眠時間を十分とると、イライラしませんよ。」「肯定的な言葉がけによるしつけをしましょう。言葉は短く、的確に。そして、具体的にほめてあげることが大切です。」

子育て支援課の皆様は、市民講座でも子育てについてのご講演をされています。とてもためになる内容でした。ありがとうございました。

保護者の方に体育館で子育て講座をお聞きいただいている間、入学予定児童は職員の誘導に従って、順序よく健康診断などを受けました。みんな、とても静かに、しっかりした態度で検査の順番を待つことができました。

先生の指示をしっかり聞いて、立派に過ごせた入学予定のお子さんたち。ご入学を心よりお待ちしております。ご来校くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

教育実習生 研究授業

一日遅れの更新になります。10月16日(月)、教育実習生の難波先生が、1年生の教室で研究授業を行いました。教科は特別の教科 道徳。難波先生は、忙しい合間を縫って、この日のために一生懸命指導案をつくり、授業の準備を行いました。この日の教材名は「はしの上のおおかみ」。親切・おもいやりを考える主題です。一本橋の上で、はじめは自分より弱そうな動物たちを通せんぼして喜んでいたおおかみさん。ところがある日、体の大きなくまさんが、自分を親切に通してくれたことをきっかけに、親切の大切さに気付いていく内容です。

難波先生の一生懸命な姿勢に、子供たちもよく応えていました。まだまだ緊張が抜けきれず、課題も残ったけれど、授業が終わった後の難波先生の安堵した表情が印象的でした。

難波先生も、子供たちも、本当によくがんばりました。とてもさわやかな授業でした。

教員を目指す若者が減少し、社会問題になっています。各現場で働き方改革は少しずつ進んでいますが、状況の改善には至っていません。今こそ、教員を目指す若者を社会全体で大切にするときだと思います。

難波先生の教育実習は今週で終わりになります。最後まで、たくさんのことを学び、輝く未来につなげてほしいと思います。

北谷小フェスティバル 雨の中でも大盛況

10月15日(日)、午前10時から午後1時30分まで、「北谷小フェスティバル」を開催しました。4年ぶりの行事となります。PTA役員の皆様、おやじの会の皆様、自治会の皆様、フレンドパークの皆様などにご協力をいただきました。当日はあいにくの雨になりましたが、会場は大賑わいになりました。

けん玉や射的に夢中になる子、

和気あいあい かがやきタイム

朝夕の冷え込みは厳しいものがありますが、日中は体を動かすと汗ばむぐらいの陽気になります。

お昼休みに、異年齢グループ遊びをする「かがやきタイム」を行いました。

まずは、集合。6年生リーダー「はい集まってー!」

体育館では、ボールぱちぱちゲーム(勝手に命名)で大盛り上がり。ボールを上に投げて、拍手を2回してキャッチできるか?たったこれだけのゲームですが、低学年の子は大喜びの大盛り上がりでした。

外で盛り上がっていたのはしっぽとりゲーム。これ、異学年でやるとほんと盛り上がります。

どーんじゃんけんぽん!タイヤでは低学年がちょっと危険なので、地面にラインをひいてあげていました。

「王道」ドッジボールも、大賑わいでした。

どのグループも、6年生が「みんなを楽しませよう」と心配りをしていたことが印象的でした。昨日の陸上では、鬼気迫る真剣な表情で、競技に挑んでいた6年生。今日はうってかわって和やかな表情で、和気あいあいとみんなを楽しませてくれました。いやあ、頼りになります。

自分の限界と戦う陸上、周りを和ませる異年齢集団遊び。どの行事も、6年生を成長させています。この流れを修学旅行にもっていって、一丸となって成功させてほしいと思います。

行事は人を育てる。行事の秋、満開です。

第32回 吉川市小学校陸上競技大会

さわやかな秋空が広がる陸上競技会日和となりました。10月12日(木)、第32回 吉川市小学校陸上競技大会を関小学校にて開催されました。この日のために、放課後練習を積み重ねてきた子供たち。4年ぶりの大会に緊張の面持ちで会場へと向かいました。

開会式に臨むカナリーイエローのシャツに身を包んだ選手たち。いよいよ、競技が始まります。

競技中は会場の移動を自粛する必要があるため、すべての競技の写真を撮ることはできませんでした。そのため競技の様子の一部をお届けします。

持久走男女の様子です。一心不乱にゴールを目指す選手たち。会場から割れんばかりの声援が送られました。

どの選手も真剣だった高跳び。成功してうれしそうな表情、バーを落とした時の悔しそうな表情が印象的でした。

競技に出場する前に、円陣を組んで気合を入れる選手たち。頼もしい限りです。

「北谷小ー!いくぞー!」「オー!!」

縄跳びでは、会場の声援がひと際大きくなりました。「がんばれー!」「絶対やりぬけー!」「できるよー!」

声援にこたえ、一生懸命集中するなわとびチーム。3分間やり抜くことを目指し、全集中!

最後の種目、400Mリレー。この競技は個人の能力だけでは勝つことができません。チームワークによるバトンパスが大きく勝敗にかかわります。どのチームも見事なバトンパスを見せ、見ごたえのあるレースが展開されました!

戦いを終えた北谷小の選手たち。はい、チーズ!学校に戻るときは全員でグラウンドに向かってお礼をいいました。「ありがとうございました!」

子供たちは全員、勇敢によく戦いました。満足のゆく成績を残せた子も、悔しさに打ちひしがれた子もいました。感心したのは、悔し涙に暮れていた子を周りが温かく励ます光景が多くみられたことです。練習を一生懸命やったからこそ、悔しくて涙が出るのです。その思いを経験することも、子供たちの成長につながります。

勝ってガッツポーズをするのも素晴らしい。負けて悔し涙に暮れることも価値がある。陸上競技大会は、学校対抗の競技会ですが、それ以上に子供たちの心身をはぐくみ、絆を強める場なのです。私は、学校同士の成績の比較などより、子供たちが競技を通じて得た経験、練習を通じて得た体力向上、そして仲間との絆の強まりの方がはるかに価値があると思います。

4年ぶりに開催された陸上競技大会。かつてのように、練習時間を十分とることは難しくなっています。また、下校時刻の調整や子供たちの体調管理等、保護者の皆様にも多くのご負担をいただきました。それでも、今日の子供たちの様子をみて、得るものが数多くあったと感じます。

コロナ禍中、開催が見送られた数々の行事。その中に、子供たちの心身を成長させる大切なものがたくさん散りばめられていました。それが今日戻ってきて、子供たちに多くのものを与えてくれたことに、改めて感謝しました。選手のみなさん、よくがんばりました。力いっぱい競技に挑んだ姿勢を、本当にありがとう。

5年生 減災教育

日中の気温は上がったけれど、朝夕はだいぶ冷え込んできました。市内の小中学校ではインフルエンザによる学級閉鎖が発生しています。幸いにして本校には未だ流行の兆しは見られませんが、それらの発生は局地的で脈絡がなく、予測がとても難しくなっています。いつ急に感染が広がるかもわかりません。お子さんの健康管理に十分ご配意いただければ幸いです。

5年生が、市役所危機管理課の方をお招きして「減災教育」を行いました。「宜しくお願いします!」

まずはご説明を聞きます。「今日行うのはD.I.G.という紙上訓練です。みなさんが住んでいる場所の地図を使って、災害時の対応を考える訓練です。それでは、さっそくやってみましょう。」

子供達は学区の地図に、自宅の位置や通学路、避難が可能な公共施設を記入していきます。

その作業を通じて、子供達は様々なことに気付いていきます。「そうか、万が一通学路が冠水したら、近くにあるこの場所に避難できそうだね。」

今年度は「災害対策用プライベートルーム」に触らせていただきました。万が一、体育館が避難所になったとき、着替えや授乳ができる空間となります。ワンタッチで組み立てることができる優れものです。子供も、立ったままなら20人近くが入ることができました。

水害、震災など、天災はいつ何時やってくるかわかりません。また、異常気象により水害の激甚化などの現象が顕著です。9月は台風の接近がなかったものの、これから季節は常に台風の発生に気を配らなければなりません。そんなとき大切なのが東日本大震災のとき注目された「津波てんでんこ」です。それは災害時の行動スキームをあらかじめ共有しておき、自分の判断で安全な場所へ避難すること。たとえばらばらでも、いち早く危険を察知して、安全を確保するための行動を自ら起こすことが命を守るために何より必要となります。そうした意味で、地図上で自宅や避難経路、避難できる公共施設の位置を把握しておくことはとても重要になります。

災害がいつ発生しても身を守るスキームを共有しておくこと。とても大切なことだと思います。危機管理課の方のおかげで、今日は貴重な学習ができました。大変ありがとうございました。

陸上練習最終日

昨日体育の日はびっくりするほど寒かったけれど、今日は日中はかなり気温が上昇しました。運動場(校庭)は業間休みはぬかるんでいて使えなかったけれど、日差しのおかげで復活!陸上練習の最後の練習ができました。子供たちががんばっている様子をご覧ください。

各種目とも、指導者の掛け声にこたえ、本番のつもりでがんばっていた様子がみられました。誰よりも木曜日の本番を意識しているのは子供たちです。互いに声を掛け合い、励まし合い、最後まで練習をがんばることができました。そして、最後の練習を終えたあとは、指導する先生に「今まで、ありがとうございました!」のお礼がいえました。それが、とてもよかったと思います。

「これまで、ありがとうございました!」

これこそ、運動がはぐくむ健全な精神だと思います。

木曜日は、子供たちには存分に戦ってほしいと思います。たとえ思うような成績が出せずとも、気にすることはありません。陸上の第一の目的は、他校との交流です。戦いを通して、他校の児童と仲良くなってほしいと思います。

これまで練習にご理解をいただいた保護者の皆様に、お礼を申し上げます。

3年生遠足 鉄道博物館に行ってきました

雲一つない快晴。まさに、遠足日和でした。3年生が、鉄道博物館に遠足に行ってきました。

バスでおよそ90分かけて、鉄道博物館に到着しました!さあ、冒険の始まりです。

出迎えてくれたデゴイチの前で、記念写真!はい、ぴーす!

今回の日程は、グループ行動が中心です。先生からの注意事項を聴いて、さあグループ行動に出発!

博物館の中の展示物は魅力的なものばかり。走らない、集団で行動するなどの約束をきちんと守って、場内の展示物を余すところなく見学していきました。中でも、運転体験シミュレーターは一番人気でした。

さあ、午前中の見学が終わりました。みんなが心待ちにしていたお弁当タイムです。今年は幸運にも、「車両レストラン」を割り当てていただきました。

レトロチックな車内は、お弁当を広げるのにぴったり。子供たちはおうちの方が愛情込めてつくってくださったお弁当を大喜びでいただきました。みんな、本当にうれしそうにお弁当をほおばっていました。

午後は1Fに展示された車両をみて回りました。大正時代の車両に乗って、すっかり気分は夢幻列車編の炭治郎と煉獄さん!「うまい!」「どこみてるんですか!」・・・とかいっちゃったり。

いよいよ最後のイベント、ジオラマ見学です。息をのむ巨大なスケールで、しかも細部まで非常に精密につくられたジオラマの街に、本物さながらに走るミニチュア新幹線や電車の群れ。その圧倒的な存在感!日が暮れると街が美しくライトアップされ歓声が上がりました!息をのんでみつめていた子供たちは大感激でした。

子供たちにとって、とても楽しい一日になりました。日程もほぼ時間通りにすみました。その大きな理由が時間を守れたグループ行動です。与えられた腕時計に表示される時間の通り、どのグループも10分前行動をしっかり守ることができました。また、運転体験シミュレーターが混んでいるのをみて、「まだだいじょうぶだよ。そのうち空くから、あとで来よう。」と自分たちの考えで計画的に動けたグループもありました。3年生でもこれだけできるのか、と感心することしきりでした。

今日の遠足は、きっと子供たちにとって忘れられない楽しいイベントになったことでしょう。それも、準備やお弁当の用意など、おうちの方のご配慮があったればこそです。本当にありがとうございました。ぜひ、おうちで「どう?楽しかった?」と話題にしていただければと思います。

1年生・5年生 校内授業研究会

予報ではとても暑くなるとのことでしたが、思ったより気温が上がらなかったのは幸いでした。

4校時に1年生、5校時に5年生がそれぞれ研究授業を行い、全職員で放課後研究協議を実施して、「読む力」を高めるための指導方法改善について、話し合いを行いました。

1年生の「くじらぐも」の授業です。登場人物の子供たちや「くじらぐも」の、その場面の気持ちを読み取って、話し合ったことをもとによりよい朗読をすることを目標にしました。先生からめあてを聴いて、人物の気持ちの読み取りに集中する子供たち。その表情は、真剣そのものでした。

話し合うことで互いの考えを共有し、「その場面の人物の思いをこめて読むといい!」と気付いた子供たち。元気に、力いっぱい朗読し、1時間ではっきりと読み方が変わり、とても上手になりました。すごい進化をみせました。1年生、よくがんばりました。

5年生は「たずねびと」を学習しました。これまで、登場人物の気持ちを丁寧に読み取ってきた子供たち。最終場面の優れた表現から、その心情がどのように深まったかを話し合いました。物語のテーマをつかむための重要な学習です。

主人公「綾」はふとしたきっかけから広島を訪れ、これまで単なる知識だった戦争や原子爆弾、その被害にあい命を落とした多くの人々に思いを馳せるようになりました。その心情の変化について、叙述をもとに考えをまとめ、自分の言葉で表現できるようがんばりました。話し合いをすることで、各自が考えを深めることができました。

感心したのは、子供たち一人一人がこれまでの学習内容をよく理解していたことです。だから、最終場面での人物の心の深まりを想像することができました。5年生がいかにこの教材に真剣に向き合ってきたかがよくわかりました。素晴らしい授業になりました。

本校では、国語力の向上が学校課題になっています。いえ、それは全国の小・中学校に共通する課題です。今の子供たちの生活では「文字を追う」「じっくり読書にいそしむ」ことが難しくなってきています。だからこそ、本のよさを学ぶ時間が必要だし、授業で「物語を読み味わう」力を付けることもとても大切です。

どちらの授業も、子供たちは「読む力」を高めた価値ある学習になりました。担任の先生の熱心な授業に、子供たちが見事に応えていました。今後もこの成果を生かし、北谷小全体で子供たちの国語力の向上に取り組んでいきます。

にぎやかな授業、静かな授業

朝方雨が降り、日中の天気が心配されましたが幸い子供たちが学校にいる間はほとんど雨が降りませんでした。

音楽室に行くと、子供たちが「ありがとうの花」を大きな声で歌っていました。10月23日(月)の感謝の会で、日ごろからお世話になっているボランティアの皆様を学校にお招きして、感謝の気持ちを示す集会で斉唱する歌です。

音楽室いっぱいに、元気な歌声が広がっていました。合唱の声がすてきな点は、北谷小の美点の一つです。

その一方で、とても静かな授業がありました。大変です。先生に魔女の呪いがかかって、声を出して指示を出すことができなくなりました。さあ大変。学活の集会の計画を立てていた子供たちは、役割分担などを自分たちで決めなければいけなくなりました。先生の「指示を待つことなく、自分たちの考えで積極的に動いてほしい」という願いのもと、子供たちが黙々とがんばる、音楽とは対照的な授業でした。さすが6年生、先生の意を汲んで協力して動いていました。

にぎやかな授業、静かな授業。どちらも主役は子供たち。日々、学習活動に打ち込みながら成長する姿がみえています。

1・5年生親子歯みがき教室

日中の気温はやや高くなるものの、湿度が低いので比較的過ごしやすく、熱中症の心配はだいぶ少なくなったように思います。本日、1年生と5年生が、学校歯科医の戸張先生と歯科衛生士の方をお招きして、親子歯みがき教室を行いました。平日で申し訳なかったのですが、多くの保護者の皆様にご参加いただきました。

「今日は、『6歳臼歯』について勉強しましょう。とても大切な役割を果たす歯ですが、成長するまで1年もかかります。」

「えーっ!」

「そう、だから6歳臼歯は背が低く、磨きにくいので虫歯になりやすいんです。その原因が「歯垢」。「プラーク」ともいいます。大切な6歳臼歯が虫歯にならないよう、磨き残しがないかを調べましょう。」

歯科衛生士の先生のご説明をしっかり聴いて、早速カラーテスターを試しました。

保護者の方のご協力をいただきながら、歯みがきあとの歯に試薬をぬりぬり。すると、磨き残しの部分があっというまにピンクに染まります。子供たちの悲鳴を確認してから、正しいブラッシングの方法についてご指導をいただきました。保護者の皆様のご協力をいただきながら、歯みがきの正しいやり方をしっかり学習することができました。

続いて、5年生でも同様にカラーテストから正しいブラッシングの方法についての学習を行いました。しっかりした態度で授業を受けることができました。

近年、歯周病が糖尿病、気管支炎、心臓疾患、脳卒中、狭心症等様々な病気の原因になることが明らかになっています。また、虫歯のない良好なかみ合わせは学力や運動能力の向上に直結します。「たかが虫歯」と侮るなかれ、「歯周病は万病の元」といわれるゆえんです。

それゆえ、小・中学校では必ず歯みがきの時間を設け、歯みがきの大切さについて指導しています。ご家庭におかれましても、今後も口腔衛生を大切にし、正しい歯みがき習慣をもつようお声がけをお願いします。

ご多用中お越しいただいた戸張先生、歯科衛生士の皆様、大変ありがとうございました。また、ご来校くださった保護者の皆様にも改めてお礼申し上げます。

10月全校朝会

10月になり、気温も落ち着き、季節が一歩も二歩も進んだ感じがしました。本日、全校朝会を体育館で行いました。

まずは、全校で元気にあいさつ。「元気にあいさつしましょう。おはようございまーす!」「おはようございまーす!」北谷小の子供たちはとても元気なあいさつができて素晴らしいです。

はじめに、実習生の難波柚月先生に自己紹介をしてもらいました。「難波です!みなさん、宜しくお願いします!」実習生の難波先生、緊張しながら立派にあいさつできました。

校長講話です。最初に、紅葉の原理についてお話ししました。紅葉は、木々が冬や来年の春に向けて栄養を貯める過程でみられる現象です。「校庭の木々も、この季節は毎日がんばって栄養を貯めて、冬や来年の春に向けて準備をしています。みなさんと同じですね。毎日の勉強や運動は、未来のための準備です。」

そして次に、授業中の姿勢についての話をしました。「もっと集中して頭がよくなりたいという人に、とてもいい方法がありますよ!授業中の姿勢をよくするのです。夏理先生にちょっとお手本をみせていただきます。はい、ありがとうございます。いい姿勢ですね。このように背筋を伸ばすと、酸素や血液が脳によく届くようになり、集中力が高まるのです。それに、体に無駄な力が入らないので、疲れにくいのです。みなさんが1年生のころから、先生方に授業中の姿勢をよくしなさい、といわれているのはそういうことなんですよ。」

その後、10月の生活目標について指導しました。「今月の目標は、『廊下を静かに歩こう』です。廊下を走ることはとても危険なことです。改めて、自分と、周りの人の安全を守るために廊下の歩き方についてみんなでしっかり守っていきましょう。」