学校ブログ

2年生 市川市ありのみコース遠足

青空のもと、2年生全員で市川ありのみコースへ遠足に行ってきました。貸切バスで移動する約1時間の道中は大盛り上がり。バスレク係が中心となって、先生や友達にまつわるクイズに回答したり、歌を歌ったり、DVDを視聴したりと楽しく過ごすことができました。

到着後、すぐにクラスごとに記念写真を撮影しました。どの子も笑顔いっぱいで、アスレチックで遊べる期待感が高まっているのが分かりました。

9月に入ってからも気温が高い日が続いたため、業間休みや昼休みに思い切り体を動かして遊ぶ機会があまりなかった子供達にとって、ありのみコースは最高のスポット。適度に木陰があって、爽やかな風が吹いている中、水分補給をしっかり行って様々なアスレチックに挑戦することができました。感心したのは、順番をきちんと守り、お互いに声を掛け合って安全に気を付けながらアスレチックを満喫していたことです。子供達の成長を感じることができました。

そして、遠足のもう一つの醍醐味は何といってもお弁当!!「先生、今日はぼくの大好きなから揚げが入っているんだよ。」「私のお弁当はキャラ弁なの。見て見て。」等、あちこちで嬉しそうにお弁当の紹介をしてくれました。保護者の皆様におかれましては、朝早くからお弁当作りにご協力いただいたことに感謝いたします。お陰様で一人一人が最高の思い出をつくることができました。ありがとうございました。

4年生 NTT環境学習 貴重な授業をありがとうございました

今日も、昨日と同じような暑さになりました。業間休みは曇っていたのでWBGT(熱中症指数)が高まらず大丈夫だったのですが、昼休みは残念ながら日差しが強く気温が上昇。やむを得ず、異年齢グループ遊び「かがやきタイム」を室内遊びに切り替えました。でも、リード役の6年生がとてもよくみんなをまとめてくれたので、どの教室もとても楽しそうでした。ありがとう6年生!

その6年生の陸上練習は、今日から種目選抜練習を始めました。種目を絞ることで、効率よく練習を進めることを目指します。ここでも6年生はよくがんばっていました。

また今日は、図書ボランティアの皆様が図書室の本を整理してくださいました。時間をかけ、丁寧に掃除を進めてくださったおかげで、本が整理されてぴっかぴかになりました。図書室が大好きな北谷小の子供たち。大喜びだと思います。図書ボランティアの皆様、大変ありがとうございました。

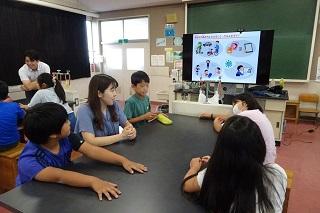

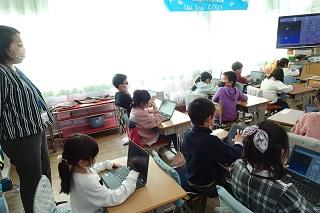

そして今日は4年生を対象に、NTT環境学習を実施しました。NTT東日本の皆様が来校され、デジタル化社会と環境保全の必要性について、各学級1時間ずつ、特別授業をしてくださいました。

「みんな、これ、みたことあるー?」「あるー!!」「サザエさんやドラえもんでみたー!」

さすがNTTの皆さん、懐かしの黒電話をみせてくださいました。

「じゃあ、これは?」「なーい!」

なんと、VHSテープは子供たちも所見だったようです。

「昔はこういうものを使っていたけれど、今は動画配信サービスがあるので、こうしたテープは不要になりましたね。」

「ここでクイズです。これから、バーチャルリアリティーキャラクターがみなさんにお話をします。実は、その正体は北谷小の先生です。キャラクターに質問をして、どの先生かあててみてくださいね。では質問がある人ー!」

「はいはーい!!」「何年何組の担任の先生ですかー!!」

「それいっちゃうとわかっちゃうから、想像にお任せしまーす。」「えー!!」

「さあ、あててください。いっせーのー!」

「校長先生ー!!」 はい、大正解!パソコンに現れたキャラクターは、校長室からリモートで操作していたアバターでした!

「今は、デジタルを使うと遠くの距離の人とお話ができるので、直接行かずにすみます。燃料代を節約できますね。また、資料もデジタルを使えば、紙を大量に消費することもありません。このように、デジタル社会は、環境にやさしい社会なのです。みなさんも、自分の生活の中で、資源を節約する工夫を考えてみてください。」

「さあ、グループで話し合いましょう。」

楽しく授業ができました。NTT東日本の皆様、ありがとうございましたー!いぇーい!

貴重な資料の実物提示や、NTTの技術ならではのVRキャラクターを使っての授業で、子供たちも生き生きと学ぶことができました。お越しくださったNTT東日本のスタッフの皆様、楽しくて貴重な学習の機会をいただき、大変ありがとうございました。

話し合い・伝え合いの大切さ

本日は業間・昼休みともWBGT(熱中症指数)・気温とも危険域だったので中止にしましたが、6時間目のクラブの前、どちらも急速に下がりました。湿度が下がったことが大きかったようです。クラブの時間と陸上の練習は、途中の休憩や水分補給などを行いながら気を付けて行いました。もともと、天気予報でも今週水曜日ぐらいから湿度が下がり、最高気温はまだ高いものの若干過ごしやすくなるといっていました。しかしこの暑さは今週いっぱい続くようです。外での活動を行う際は、熱中症指数や気温に十分注意しながら進めてまいります。

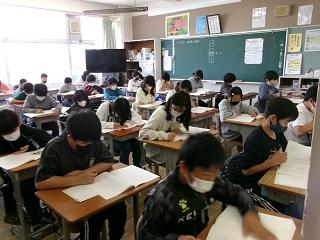

今の授業は、話し合いを大切にします。座ったまま教師の話を聴き、黒板を写すだけの授業より学習効果がはるかに高いからです。カラオケは聴いているだけでは覚えないけれど、自分で歌えば覚えるということと同じですね(笑)。

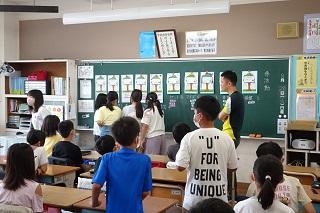

1年生は算数で、「12+3」の計算の仕方を友達に説明する授業に取り組んでいました。

「はい、12+3の計算を、小学校にまだ通っていない子にわかるように説明してください。」「ええ~?」

「えーっと、12のうち、2と3を足すと5ってまとまりになるから・・・。」「うん、わかった。同じ考え。」

子供たちはたどたどしいながらも、考えて相手にわかるよう説明していきます。

「はい、みなさん、よくできました。相手にわかるように説明すると、自分でも考えがまとまって、よりよくわかるようになりますね。」

3年生では国語の学習で、「3日間山小屋に行って、自然を存分に味わうようにするためには、水や食料など必要最低限のもののほかに、何がいるか?」というテーマで話し合いを行いました。

「では、クロームブックの画面に自分で必要だと考えるものを入力して、それをもとにグループで理由を付けて話し合ってください。」

「えーっと、虫かごは要ると思います。」「そうだよね。捕まえても逃げちゃうもんな。」「水着って、要る?山小屋だよ。」「だってここに、川が流れてるじゃん。自然と触れ合うなら、水遊びしたほうがいいじゃん。」「あーそっかー。」

子供たちは自分の考えを自分の言葉で考えた説明を付けて、相手に伝えていきます。次第に、要るもの、要らないものについての考えが班でまとまっていきます。

「よーし、班で話し合いがまとまってきたねー。じゃ、全体でも発表し合って、考えをまとめていきましょう。」

以前、あるユーチューバーが「学校は何年たっても子供たちに学習を任せず、全部先生がレールを敷いてその上しか走らせないから子供の学力が上がらないんだ。」といっていましたが、そんなことありません。今の授業は、子供たちの話し合いを大切にしています。全体で発表することをためらう子も、小集団の中では自分の意見を述べることができます。相手に伝えようとする過程で、思考が深まっていきます。

そんな、自分が子供のころの印象で、今の学校を語ってほしくないですね。学校だって、日々進化しているんですから(笑)。

放課後陸上練習

業間休みはWBGT(熱中症指数)・気温ともぎりぎりセーフだったので、注意しながら遊ぶことができました。しかし残念ながら昼休みは、雲が切れ日差しが強くなり始め、WBGTが危険レベルになり、やむを得ず外遊びは中止にしました。外遊びができないつらさはよくわかっているので、何とも歯がゆい限りでした。

しかし、午後は曇り気味の空となり、気温が低下して熱中症指数も安定したので、外での陸上練習ができるようになりました。練習の様子をお届けします。

30分間の短い練習でしたが、子供たちががんばったので記録の測定を進めることができました。私も練習を見守っていましたが、午後になり日が傾くとすーっと気温が下がってくるあたり、季節は秋に近付いているようです。

選手を選ぶにあたり、児童の各種目の記録を正確に測定し、標準記録を設けた上で公正公平に選抜していくことが大事です。そして本番でのけがを防ぐ意味でも、練習は十分行うに越したことはありません。ああ、いつまでも暑い夏が恨めしい(本音)。当分はWBGT計とのにらみっこが続きそうです。張り出した太平洋高気圧が早く去ってくれるといいのに(笑)。

それに加えて熱中症予防のためには子供たちが規則正しい生活を送り、良好な健康状態を維持していくことが大切です。子供たちもよくがんばっています。6年生の保護者の皆様には、引き続き、お子さんの健康管理にご配意くださるようお願いいたします。

3年パネルシアター 読み聞かせのもつ力

天気が不安定な日でした。業間休みの前は気温が37度以上あったのでやむを得ず外遊びを中止にしました。でも、お昼ごろ上空に冷たい空気が入り込んだようで気温が急激に32度まで下がりました。お昼休みは外遊びをOKにしました。不安定な天気が続きます。こうしたときは、自律神経も乱れがちになるようです。今朝何人かの登校中の子供と話したのですが、「ゲームを遅くまでやっていて眠い」という子がいました。改めて、子供たちの「1日10時間の睡眠」にご協力をお願いします。

朝、3年生が図書ボランティアの皆様による読み聞かせを行いました。舞台装置もばっちり。紙芝居の始まりのような演出に、子供たちもみんなわくわくです。

ボランティアの皆様の語りかけもとても上手で、みんなすぐに絵本の世界に引き込まれていきました。

読み聞かせボランティアの皆様のお話の世界へのいざないの上手なこと。みんな、声も出さずにお話に集中していました。

次は、エリック・カールの「パパ、お月様とって!」です。この大型絵本は上下左右に広げることができる「仕掛け絵本」です。もともと大型の本がさらに左右に広がると子供たちからは「わぁっ」と驚きの声がもれました。

読み聞かせの内容に満足した子供たち。お礼をいって、お開きにしました。終わった後、図書ボランティアの皆様は「子供たちがすごく集中してくれて私たちもとてもうれしかったです。」、と終始笑顔でいらっしゃいました。

令和5年度から、働き方改革推進のため、朝の活動を原則行わないことになりました。北谷小では、月曜日に全校朝会のほか、読み聞かせを継続して行っています。本校では国語の学力向上が課題であり、今年度から国語の課題研修に取り組んでいることも理由の一つです。本を読み文字を読み味わう力を高めることは、国語力向上の基礎となります。

そしてもう一つ。本は、心を潤します。現在教育改革の主軸の一つがICTの活用です。デジタルのパワーは本当にすごくて、本の内容を知りたければ、ちょっとネットで検索すると、すぐ情報を得ることができます。また、優れた語り部の方が朗読するYouTube動画にもやすやすとたどり着き、一流の朗読を鑑賞することもたやすいでしょう。

でも、今日の読み聞かせのように、「本のすばらしさを子供たちに味わってほしい」と心から願うボランティアの方から、直接読み聞かせをしていただくような効果は、ICTではいまだ実現できないように思います。子供たちはわくわくしながら読み聞かせを聴き、終わった後、ボランティアの皆様に拍手を送り、礼儀正しくお礼のあいさつをしました。「仕掛け絵本」にも多くの子が興味をもったでしょう。こうした感動が生む心の潤いは、直接体験をしなければ得られないのではと改めて感じました。

ICTのもつパワーは本当に素晴らしい。でも、本当に子供たちを本好きにしたいのなら、自ら本を愛する人の読書へのいざないや朗読こそ大切だと改めて感じました。読み聞かせボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

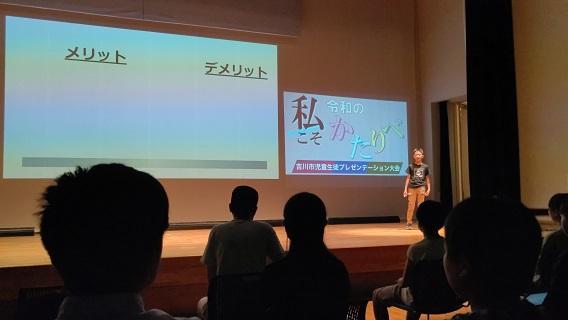

令和5年度吉川市プレゼンテーション大会

9月9日(土)、吉川市民交流センター「おあしす」で、令和5年度プレゼンテーション大会が行われました。

北谷小webサイト冒頭でお知らせしたように、5年生と6年生から二人の児童が参加し、クロームブックというICT機器の活用についての自らの思いをプレゼンしました。

二人とも、発表前は相当に緊張していましたが、本番では最後まで落ち着いて立派な発表を行うことができました。

クロームブックを使えば学習効率や家庭学習の推進がさらに高まること、SNSは便利ではあるが匿名性という問題があり、人を傷付けてしまう言葉が飛び交う恐れがあること。二人とも、自らの思いをじっくり深め、自分の言葉でまとめ、会場の人々に伝わるようがんばっていた点がとても立派でした。

二人とも本当によくがんばりました。素晴しい発表でした。お疲れ様!

吉川市が、このようなイベントを催す意図がよくわかります。私は、教育的価値が非常に高い取り組みだと感じています。

ノイジー・マイノリティと呼ばれる人々が声高に理想や政治理念を叫び、新聞・テレビがそれを積極的に取り上げる。そうして世論形成に大きな影響を与えたのが、ネットが普及する前の社会でした。マスコミは自らを権力の監視者と標榜し、正義を振りかざしてきましたが、私にはそうは思えませんでした。むしろマスコミの方が、世論に大きな影響を与える存在ではないかと感じてきました。現に、2019年のロイターの調査では、日本のマスコミの権力監視機能は先進国中最低という結果になりました。

しかし、ネットの普及により意見をネット上で発信することが容易になった現在、サイレント・マジョリティと呼ばれていた多数派の声が、急速に拡大してきています。それは、テレビ・新聞などのマスコミが以前有していた巨大な影響力を失いつつあることを意味します。社会が着実に変わりつつあります。今、子供達はそうした社会の変革を横目で見ながら、ICTを日常的に活用しているのです。

それ故、メディア・リテラシーと呼ばれるICTを正しく活用する能力は、これまで以上に大切になると考えられます。

そのために、私たち大人はICTの負の側面を正しく知っておく必要があります。「スマホ脳」の著者、アンデシュ・ハンセンが「スマホはもっているだけで学力が落ちる」と警鐘を鳴らしました。スマホのもたらす新しい情報に子供が飛びつき、学習への興味が薄れ、集中できなくなること等が主な理由です。アップルの創始者スティーブ・ジョブスが、家族のICT利用に制限を設け、自分の子供にiPadを使わせなかったというのは有名な話です。北谷小でも、積極的に授業でクロームブックを活用しています。ただ、一部の子供達はゲームや興味あるコンテンツにとびついてしまう傾向があります。ICTの負の側面です。そこは、子供達がわかるよう、粘り強く指導していく必要があります。

しかしGAFAなど、ICT巨大産業が社会の変革に影響を強く与えていることからも、ICTは社会を変革するほどのパワーをもっていると思います。一人一人が発信力を有する。その影響力は、これからも着実に広がっていくことでしょう。そのために、自らの意見をもつことが大切になります。プレゼン大会の子供達の発表をみて、そのような可能性を強く感じました。

これからも、子供達がICTを適切に使いこなし、自分たちの願う理想の社会の実現のためのツールとして活用してほしいと思います。

6年生 家庭科トートバッグづくり

本日は台風対応で保護者の皆様にいろいろとご協力いただきありがとうございました。いろいろと決め事があり、思うように校内巡視もできなかったのですが、雨が少し落ち着いた6時間目、6年生の家庭科のトートバッグづくりの授業をみることができました。

ご承知の通り、ミシンは扱いが難しい道具です。それでも子供たちは互いに協力しながら一生懸命作業をしていました。

なにせ、このトートバッグは修学旅行までに完成させて、もっていこうというものです。そりゃー力が入ります。苦心惨憺しながら針を通したり、縫い目をまっすぐにしようしたりして目をギンギンにして布を見つめるなど、すごい力の入れようでした。

子供たちが苦労するのも無理はありません。ミシンを使う機会など、家庭科の学習で年数時間しかないことでしょう。私事で恐縮ですが、祖母が洋裁をやっていて、祖父宅にいったときミシンを借りて、新学期にもっていくぞうきんを古いタオルを潰して縫ったりしました。何事も「習うより慣れろ」。手先の技術は、相応の練習が必要だと思います。

苦労を乗り越えた先には喜びがあります。自分でつくったぞうきんを使うのは誇らしかったし、大切にして使いました。今、ホームセンターで安価で買えるぞうきんからは、そうした思いは芽生えないことでしょう。

昔と今、どちらがよいかは一概に言えません。ただ、自分でつくったものには、思いがこもり、所有の喜びがあります。苦労しながらトートバッグをつくることには、大きな教育的価値があると思います。

みんな、完成めざしてがんばれ!

少し暑さが和らぎました 陸上練習とクロームブックの活用

今日は熱中症指数が上昇しなかったので、業間・昼休みに子供たちを思う存分校庭で遊ばせることができました。子供たちもリフレッシュができて何よりでした。そりゃー大人だって仕事が重なれば気分転換のリフレッシュが必要になりますよね。子供たちも同じです。とてもよかったです。

放課後、約30分行う予定の陸上練習。今日は運動場でできることを期待していましたが、雨粒が降ってきたのでやむを得ず体育館で行いました。1組、2組順番に3分間とびを練習したのですが、北谷小6年生のよさが光りました。さわやかな声援が体育館にこだましたのです。「がんばれー!」「もう少しー!」どちらの学級も、一生懸命とんでいました。

私はこれをとても大切なことだと思っています。陸上大会を通して育てたいのは体力向上だけではありません。子供たちの絆、チームワークです。そうした経験は、必ず子供たちの生きる力の基礎となり、将来へのプラスとなります。体育館がとてもよい雰囲気でした。

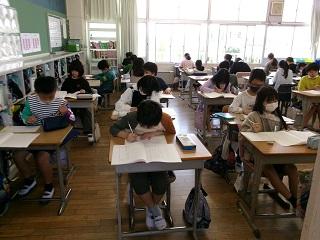

授業では、クロームブックを効果的に使っている学級が目立ちました。3年生は社会科と理科を行っていましたが、社会科では「吉川市の仕事」をキーボードで打ち込み、学級全体で情報を共有しながら話し合いの活性化を図っていました。理科では昆虫のデジタル図鑑をみて模写し、昆虫図鑑をみんなでつくっていました。図書資料もよいのですが、同じ素材を扱う子が多いと資料が不足するし、調べたい昆虫が見当たらないこともあります。デジタル資料なら、その心配がありません。さらにズーム・角度調整が自由なので、資料としての価値が高いのです。

どちらの学級でもクロームブックを効果的に使うことで学習効率を高めていました。

「持ち運びが重い!」「充電が面倒!」などのご意見があることは承知しております。申し訳ございません。しかし、これから子供たちはデジタルが余すことなく浸透するSociety5.0の中で、情報の洪水の中で生活していくことになります。小学校のころからデジタルを使いこなし、学習の効果的に進めていくことは価値があると思います。

週末は台風が近付き、お天気が悪くなりそうです。気圧が低いと体調を崩しがちになるお子さんが少なくありません。引き続き、体調管理にご配意くださるようお願いします。

一年生 みて さわって かんじて

本日も熱中症警戒アラートが発令され、午後に気温がぐんと上昇しました。でも、午前9時30分の段階で曇り空だったので、幸いWBGT(熱中症指数)は「危険」に達することなく、気温も35度未満だったので、注意を呼びかけ様子をみながら業間休みの外遊びをOKにしました。脱兎のごとく校庭に飛び出してきた子供たち。とてもうれしそうでした。その後3時間目ごろ「防災よしかわ」から気温が35度になったことが告げられ、昼休みの外遊びは中止にしました。つかの間のリフレッシュでしたが、業間だけでも遊べてとてもよかったです。

本日より、市内陸上大会の練習を開始しました。運動場でガイダンスと練習を始める予定でしたが、気温が上昇したため、室内でガイダンスを行いました。その後、短時間でしたが室内で縄跳び練習をして、気構えを築きました。体育主任の話を集中して聴く子供たちの様子です。ぴしっとしていたのはさすが最高学年です。

5時間目、1年生が図工「みて さわって かんじて」に取り組みました。自由な発想で、様々な身の回りのものを新聞紙でつくって表現する単元です。スーパーヒーローのマントをつくったり、フラガールの衣装をつくったり。秘密基地をつくって隠れたり、新聞紙でかくれんぼをしたり。そりゃもうみんな、大喜びの大騒ぎ。教室に笑顔と歓声があふれました。

本来こうした遊びは、自然の中で行われるものです。でも、夏の間異常気象で外に出られなかったり、安全面での不安があったりして、保護者の方の見守りがなければ、こうした外遊びをすることも難しくなっているのは悲しいことです。

でも、子供たちの想像力と創造力は、昔となんら変わることがありません。自由に、そして豊かな感性を生かして、おもいおもいの作品をつくる姿は、さわやかでとてもほほえましかったです。きっとこうしたいきいきとした姿こそ、子供たちが本来もっている生きる力そのものなのでしょう。

活動が終わったあとも、片付けをしっかり行って大満足だった子供たち。そのきびきびとした姿勢に、頼もしさを感じました。やはり、いつの時代も子供たちの力は素晴らしいとつくづく思います。

月曜日の朝 気持ちの切り替えを

久々に、雨の月曜日を迎えました。ただ思ったより涼しくなく、蒸し暑いことに変わりありませんでした。

申し訳なかったのは昼休み、外での遊びを許可できなかったことです。昨晩から降りしきる雨で、運動場は水を吸ったスポンジ状態で走ると転倒の危険性がありました。明日も最高気温は35度になるとのこと、子供たちのメンタル向上のためにも早く休み時間遊ばせてあげたいなあと願っています。

4年生が社会科で防災教育に取り組んでいました。防災の日、非常用持ち出し袋の中に何を入れたらいいか?子供たちは自分の知識を生かしながらよく考えていました。学級全体がよく集中していました。

3年生が図工で「にじんで広がる色の世界」に取り組んでいます。白いクレヨン・クレパスで画用紙に白い線を描き、その上から絵の具で彩色して様々な効果を演出し、表したい世界を表現する作品です。先生の説明を聞きながらも子供たちは「早くやりたーい!」という気持ちを全面に出して、「さあ、やろう!」という先生の声のもと、堰を切ったように作業に取り組んでいました。

月曜日というのは、気持ちの切り替えが重要となります。ましてや今日のように雨模様の空だと日照が十分ではなく、精神を安定させる脳ホルモン「セロトニン」が出にくくなります。そのために重要なのが、十分な睡眠と規則正しい生活習慣です。月曜日のリズムを整えることは、一週間を充実して過ごすために、とても大切になります。

よく寝ている子は、活動的です。朝食をしっかり食べてきた子は、目の輝きが違います。そのために大切なのは、早く寝かせることより、早く起きる時刻を決めると、朝食を食べるゆとりが生まれ、自然と夜寝るのも早くなるので効果的なようです。

学力・体力向上の基礎となるのは十分な睡眠時間と規則正しい生活リズムです。子供たちがすくすくと成長するために、ご家庭でのご理解とご協力をお願いいたします。

2学期最初の一週間終了 新学期のスタートよくがんばりました

本日も、熱中症警戒アラートが発令されました。午前10時の段階で校庭の気温が36度を上回っていたので、残念ながら今日も外遊びができませんでした。子供たちに申し訳ないと思います。天気予報によれば、来週は日本海側から秋雨前線が接近するので、いくらか気温が下がりそうです。そこに期待しています。

来週から、6年生の陸上練習も始まります。熱中症対策を十分行って、お子さんの安全確保に努めます。

金曜日の学習の様子です。3年生の算数、大きな位の数を勉強したので、都道府県の人口の読み取りに挑戦しました。「人口の数がわかるようになった!」と喜んでいた子もいました。何かができるようになる勉強。子供にとってうれしい瞬間だと思いました。

国語の「パンフレットを読もう」の学習。今の国語は、以前に比べてずっと実用的になっています。学んだことを生活に生かし、よりよく、豊かに生きることができるようになる。学習の大きな目的です。先生の説明をしっかり聞いていた4年生。がんばっています。

今週、発育測定を行いました。身長が伸びて喜ぶ子が多かったです。「寝る子は育つ」!毎日10時間を目標に十分睡眠時間をとって、これからも健康な体をつくってね。

先生の質問に元気よく手を挙げる1年生。なんと素晴らしい。とても頼もしいですね。学校でのリズムをとり戻し、明るく元気に学習に取り組んでいます。

音楽の授業で、先生の説明をしっかり聴く5年生。先生の話術も巧みですが、先生のほうを向いて集中して話を聴けること、学力向上の基本です。よくできています。

長く、いろいろなことがあった一週間でしたが、北谷小の子供たちは仲間と助け合いながら先生の指導を受けがんばっています。でも、今週最後までがんばって、疲れたことと思います。週末、いろいろな予定があるかもしれませんが、体を十分休めて、また月曜日元気に登校してきてください。みんな、おつかれさまでした!

徐々に軌道に乗ってきた2学期 規則正しい生活へのご協力をありがとうございます

日中の気温が体温越えの猛暑日が続きます。本日も熱中症警戒アラートが発令され、熱中症指数が上昇したので、子供達には申し訳なかったのですが、業間休み・昼休みの外遊び、教科体育の実施を見合わせました。

掃除の時間子供たちと一緒に掃除をしながら校内を回っていると、多くの苦情が舞い込みました(汗)。「校長先生ー、なんで外で遊べないんですかー?」「昼休みは外に出ていいんですかー?」「えー、なんで出ちゃいけないんですかー。」コールセンターの電話鳴りっぱなし状態に。子供たちの気持ちはとてもよくわかるので余計つらいものがあります。

それでも、常に最悪を想定しなくてはいけません。子供たちの命と安全を守ることと、自分の命を守る手立てを教えることは大人の責務です。9月もこの暑さがずっと続くとのこと、気を付けていきたいと思います。ご家庭でもご配意くださるようお願いします。

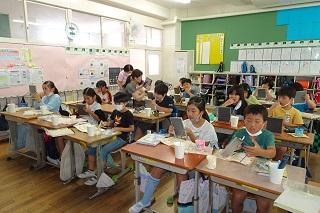

子供たちも生活リズムが整ってきて、学習も軌道に乗ってきました。いくつか、学級の様子を掲載します。

落ち着いた様子で先生の話に耳を傾ける子供たち。集中しています。

算数少人数指導のよさを生かして、落ち着く環境の中集中して取り組んでいます。

「パプリカ」のリズムに乗って、のりのりの音楽。楽しそう。

外国語の授業も盛り上がっています。

「軌道に乗る」というのは「習慣ができる」ことと同義です。毎日同じ時刻に起きて、朝食を食べて、ゆとりをもって学校に通うと、体のリズムが整って学習に集中しやすくなります。多くの子供たちは、それができているように見受けます。保護者の皆様のご協力に改めてお礼申し上げます。

規則正しい生活は、体の免疫力を高めます。今、気を付けるべき大きなことは、熱中症とコロナ感染です。どちらも、病気になりにくい強い体を保つことがとても大切です。

今週も残すところあと2日間。子供たちが元気に登校できるよう、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

新学期二日目 各教室の様子

今日もとても暑い日になりました。3時間授業は今日まで。学校生活のリズムを整えるにはちょうどよい日程だと感じます。一部、各教室の様子をお届けします。

6年生が図工室で合同ガイダンスを行っていました。6年生は来週から吉川市合同開催の市内陸上競技大会の練習に入ります。熱中症の予防に気を付けながら、限られた時間の中での練習となります。聞いている子供たちも姿勢も、真剣でした。

1年生がノートに平仮名の練習をしていました。先生の指示を聞き、パッと取り掛かって、「上手に書けた~」とノートを笑顔でみせてくれました。まだ小学校に入学して半年の1年生、徐々にペースができていると感じました。

4年生がクロームブックで夏休みの思い出をスライドにまとめ、それを共有して見合っていました。夏休みの思い出発表会、今しかできない1年に一度の取り組みです。

5年生は両クラスとも、二学期の係活動決めをしていました。

これは学校外ではあまり意識されていないのですが、係と当番は似て非なるものです。どちらも学級の仕事を責任をもって行うことは同じですが、「行うことが決まっている」と当番活動と違って、係活動は「活動の内容を自分たちで創意・工夫して実践する」のが特徴です。

2組の髙橋先生が子供たちに次のような指導をしていました。

「係活動は、自分が好きなことをやればいいのではありません。5年2組の学級目標は『仲良く助け合い、明るい笑顔を守り抜こう』です。この目標が実現できるようアイディアを考えるのが係活動です。その視点をしっかりもって、自分がなりたい係を決めてください。」

まさにそのとおり。素晴らしい指導です。係活動は子供たちのアイディアを尊重することが大切ですが、活動が恣意的なものにならないよう配慮する必要があります。係活動の目的が「ぼく、お笑い芸人が好きだから『お笑い係』をつくります!」では不足です。「昼休み、男女別々に遊んでいるから、みんなを仲良くさせるため男女一緒の遊びを進めたい。だからレク係をやります!」という発想がとても大切なのです。

そうしたアイディアが認められ、その活動が級友から「楽しかった!」と評価されると、「自己有用感」を育てることができます。これは、「自分たちの活動がクラスの役に立った」と評価されたときに感じる喜びで、望ましい勤労観、職業観を育てるうえでとても大切なものです。学級で係活動に力を入れることには、大きな教育的意義があります。

これから学校は、働き方改革推進のため、「聖域なき教育活動の厳選」を進めていくことになります。学校行事などの様々な教育活動を、大ナタを振るって削減していく。学校現場を持続可能なものにするために大切な取り組みです。でも私は知っています。特定の価値観に基づいて「これは不要」と切り捨てられたものの中に、実は子供の心身の成長を促す大切なものがたくさん含まれていということを。その視点は、常に忘れないようにしたいと思います。

係活動が充実すれば、教室が明るく活気に満ちた場所になります。5年生にはがんばってほしいですね。

2学期がスタートしました 早寝・早起き・朝ごはんの習慣を

本日8月28日(月)、2学期を開始しました。元気に登校してきた子供たち。早速、夏休みどこに出掛けたかを楽しそうに話してくれました。

令和5年度から、朝会等全校集会は体育館で実施しています。しかし今回は、夏休みが明けたばかりで冷房のない中での朝会は熱中症の心配が伴うと判断し、始業式は各教室でオンラインで行いました。ただ、体育館に全校児童を一堂に集め、よい姿勢で話を聴かせることには一定の教育効果があります。その日の最高気温などを確かめながら、いずれは体育館に戻していきたいと思いますのでご了承ください。

始業式の校長講話では、2学期は一年で一番学力・体力が伸びる時期であること、「行事は人を育てる」の例えのとおり、行事に打ち込むことで学力・体力・仲間と協力する力が高めること、そして熱中症への注意するためにも、学校に通うリズムを取り戻すためにも、「早寝・早起き・朝ごはん」を守ることの大切さを伝えました。

。

また、代表児童もしっかりした内容の作文を読み上げ、二学期への決意を述べてくれました。とても立派でした。

教室では、子供たちが久しぶりの仲間との再会を喜び、宿題提出のチェックを受けたり、二学期の決め事をしていました。北谷小では黒板に子供たちへのウェルカムメッセージをかく先生が多く、毎回感心しています。一部、教室の様子をご覧いただきます。

(4年生は特別教室で学年合同集会を行っていました。学年の歩みをそろえ、連帯感を高める取り組みです)

夏休み、子供たちも友達と会って、いろいろな活動に取り組みたかったのでしょう。どの子もうれしそうな表情でした。

しかし、学校に通うという生活のリズムを取り戻すにはご家庭のサポートが必要です。そのために、早めの就寝、決まった時刻での起床、そしてゆとりをもって朝ごはんを食べさせること。なかなか難しい、というお子さんもいるかもしれません。その場合は、「早く寝かせる」より「決まった時刻に起こす」に注力するといいようです。そして昼寝はさせないこと。すると自然に、早く値付けるようになります。

また、朝食をとらないで登校することは、スマホでいえば、残りの充電が2パーセントで登校するようなもので、あっという間に電池切れになってしまいます。十分な睡眠、朝食をしっかりとることで学力・体力・気力が充実し、コロナや熱中症への耐性も高まります。2学期のスタート、改めて「早寝・早起き・朝ごはん」にお取り組みくださるようお願いいたします。

ご家庭のご支援を受け、子供たちにとって学びがいのある教育活動を展開し、学力・体力・豊かな心などの生きる力を伸ばしていきたいと考えます。

二学期も、職員一同がんばってまいります。保護者・地域の皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

南中学区小中一貫合同研修会を開催しました

夏休みも、いよいよ残り少なくなりました。お子さんの様子はいかがでしょうか。学校にいく時間に起きて、しっかり朝食をとって、机に向かうなどの習慣をつくり、2学期のスムーズなスタートにつなげていただければ幸いです。

教職員は、夏休みはとれもののずっと連続してとれるということはありません。本日は、北谷小・吉川小・南中の職員が吉川小に集まり、小中一貫合同研修会を行いました。

小中一貫教育の重要性が高まっています。9年間を見通して連続した教育を行うことで子供たちの学力や体力、生活規律を効率よく高めることができることや、中一ギャップを最小限に防ぐことなどがねらいです。

何より、小・中の先生方が膝を突き合わせて協議をすることで、小・中の滑らかな連携を図ることができます。

とはいえ、先生方からも「ああ~まだ体が慣れない」との悲鳴も(笑)。生活リズムを切り替えるのは大変です。

それでも、二学期のスタートが順調なものになるよう私たち教職員も着々と準備を進めています。ご家庭でのお子さんの生活リズムの整えをよろしくお願いいたします。

一学期終了しました ご家族でよい夏休みをお過ごしください

7月20日(木)、一学期が終了しました。大過なく、この日を迎えられたことに、改めて保護者・地域の皆様のご支援に感謝申し上げます。

終業式の様子をお届けします。校長講話では、二刀流 大谷 翔平選手にはるかに先駆け、メジャーリーグで活躍した「野球の神様」ベーブ・ルースの話をしました。

ルースは複雑な家庭環境に育ったせいか、手の付けられない不良少年だったといいます。しかし9歳で施設に預けられた彼は、人生を変える恩師に出会います。その名をブラザー・マシアス・バウトラー神父。神父は、愛情たっぷりにルースを育てます。最初は不信感をもっていたルースも次第に心を開き、マシアス神父を実の父親のように慕っていきました。マシアス神父は、ルースの野球の才能を見抜き、休日を費やして熱心にルースに野球を教えます。そのかいあって、みるみるうちに才能を開花させたルースは、メジャーリーガーのスカウトの目に留まり、メジャーリーグ球団に入団して、ピッチャーとバッターの二刀流で目覚ましい大活躍をみせます。かの有名な「予告ホームラン」も、ルースの偉大さを伝える神話となり、いまだ彼は「野球の神様」として、世界中から尊敬を受けています。

ルースはがんに冒され、53歳で、アメリカの英雄として幸せな生涯を閉じました。もし彼が、マシアス神父に出会わなかったら、ずっと不良のまま生涯刑務所の中で過ごしていたかもしれません。

出会いは、人生を変えます。子供たちにはこう伝えました。「出会いは、人生を変えます。夏休み、よい出会いを、よい体験を。」

代表の児童も、一学期がんばったこと、二学期にがんばりたいことをしっかりした口調で伝えました。素晴らしい発表となりました。

式の最後に、校歌斉唱を行いました。音楽の時間など日頃の練習の成果を生かして、美しい歌声が体育館に響きました。

生徒指導主任からは夏休みの生活指導を、安全主任からは事故防止についての指導を行いました。夏休み、ルールを守って、交通事故に気を付けて、安全に過ごしてほしいと思います。

各教室では、担任が黒板メッセージを通して、子供たちの一学期の努力を労いました。先生の黒板メッセージ、子供たちも喜んでくれたことでしょう。

担任の先生が、一人一人の努力を称賛しながら、通知表を渡していました。子供たちはうなずきながら先生の言葉をしっかりと聞いていました。

そして3時間目が終わり、子供たちは誰もが笑顔で帰途に着きました。さようなら!楽しい夏休みを!

子供たちがこうして明るい気持ちで夏休みを迎えることができるのも、保護者・地域の皆様にこれまで温かく見守っていただいていたからだと思います。本当にありがとうございました。

夏休みは、またとない体験や、素晴らしい出会いが訪れる時期です。子供たちにたくさんの豊かな体験をさせていただければ幸甚です。子供たちの純真な心は、豊かな出会いや体験をどんどん吸収し、すくすくと成長していきます。かのベーブ・ルースもそうでした。多くの人の愛情こそが、子供たちの成長に欠かせない大切なものなのです。

ご家族様で、よい夏休みをお過ごしください。そして8月28日、子供たちが元気に登校してきてくれることをお待ちしています。一学期、大変ありがとうございました。

高学年 探究型学習講座

今日は昨日よりいくらか最高気温が低く、熱中症指数も「危険」にまでぎりぎり届かなかったので、注意喚起しながら外遊びをOKにしました。一学期も最後ですから、業間休みは遊ばせてあげたかったので、よかったです!

2校時、吉川市教委教育支援員の大西先生をお招きして、高学年児童の「探究型学習講座」を行いました。ご承知のとおり、令和5年度より吉川市の公立小・中学校は全校で「探究型学習」を推進しています。ICTを積極的に活用して、子供たちの興味・好奇心を生かした主体的な課題解決的な学習を推進するものです。大西先生は、会議室からオンラインで、5,6年生の教室の子供たちに講義と演習を行ってくださいました。

御覧のように、高学年の児童はとてもしっかりした姿勢で大西先生のお話を聴き、探究型学習への理解を深めていました。

大西先生のお話はいつも先進的でユニークです。今回も感心したのは、次のようなお話。

「桃太郎のお話ってあるよね。なんで、お供は犬、きじ、さるなんだろう?こんなことも、調べてみたい疑問になるね。それと、桃太郎はお供をどうやって評価したのかな。当然、鬼ヶ島にいって働きをしたのなら、それは評価の対象になるだろう?それって、いわゆる「論功行賞」だよね。戦国武将も、兵士を戦いぶりで評価した。すると、社会科にもつながってくるね。どう?調べてみたい疑問って、いっぱいあるだろう。」

加えて、理科の自由研究の発表についても「これまでは模造紙やノートにまとめていただろうけれど、クロームブックのスライドや動画を使ってもいいんだよ。」など、ICT機器を使っての可能性をたくさん示唆してくださいました。高学年の児童には大きなヒントになったと思います。

新しいものを導入するときは、必ずマイナスファクターが働きます。脳学者 中野信子先生によれば、日本人は世界一不安を感じやすい国民性だとのこと(なんでも、幸福をつかさどる脳内物質セロトニンを運ぶ遺伝子が短い人の割合が世界一多いそうです)。それ故に日本人は勤勉で、貯蓄を好むのだとか。うーん納得。だから、chatGPTの導入においても、「不安だー」「どうすんだー」と、あれやこれやと意見が飛び交っています。

ただ、大西先生のお考えはいつも一つです。

「ICTはもう子供たちの生活の一部になる。社会のよき構成員として、活用しないわけにはいかない。だから、よいところも危険性もしっかり勉強して、正しく使っていこうよ。豊かで賢い生活を送るために。」

まったくそのとおりだと思います。夏休みは自由研究にぴったりの季節。ICTを賢く活用して、知的好奇心を高めてほしいと思います。

大西先生、本日も大変ありがとうございました。

6年生最後のプール そして林間学校フォークダンス練習

今日も関東一円に熱中症警戒アラートが発令されました。幸い、午前8時30分の段階ではWBGT(熱中症指数)が「危険」になっていなかったので、1時間目、6年生は着衣泳を行うことができました。他の学年同様、「浮いて待つ」の基本にならい、「泳がないで、浮いて体力の消耗を避け、救助を待つ」ことを指導しました。

6年生にとっては小学校最後の水泳指導になりました。思い出の1ページに刻みつつ、夏の安全な生活に生かしてほしいと思います。

同じころ、体育館では5年生が林間学校のフォークダンスの練習に打ち込んでいました。

この男女で組むフォークダンス練習、学年・学級の雰囲気がよくないと、なかなかうまくいきません。子供たちが真剣に取り組もうとしないことがあり、せっかくの練習が台無しになることがあるのです。ところが、この5年生は違いました。そんな心配は皆無!でした。みんなで協力して、いい思い出をつくろうという雰囲気を感じ取ることができました。練習はとてもスムーズで、意欲的にみんなで一丸となって打ち込もうとする姿勢が伝わってきました。

5年生の林間学校、素晴らしい行事になりそうです。

さあ、夏休みまであと2日。暑い日が続きそうですが、お子さんの体調管理にご配意くださるようお願いいたします。

流しそうめん体験 おやじの会の皆様 PTA行事支援の皆様 ありがとうございました

7月15日(日)は、最高気温38度の猛暑日となりました。そんな、暑い中でしたが、「おやじの会」の皆様とPTA行事支援の皆様のご協力のもと、希望者を対象に「流しそうめん体験」を行いました。

気温が35度を超える中での準備で、皆様にはご苦労をおかけしましたが、参加した子供たちは一同に楽しそうに流れてくるそうめんをたぐって、すすっていました。

昨年もそうだったのですが、子供たちのうれしそうな顔をみるとこちらもうれしくなります。地域のコミュニティーはこうしてはぐくまれていくのだな、と改めて感じます。今年はお祭りも復活し、コロナ禍で薄れた地域の絆ががまた戻ってきそうです。これもうれしいことですね。

大変な暑さの中、入念に準備してくださったおやじの会の皆様、PTA行事支援の皆様、本当にありがとうございました。

このページは日曜日に更新しています。働き方改革推進のため、短めで申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほどをお願いします(笑)。

一学期も残りわずかです

今日は熱中症指数が「注意」レベルだったので、業間・昼休みの遊びも、プール学習も無事に行うことができました。いやーありがたかった。暑いのにプールに入れないのでは、子供たちがかわいそうですから。

学期末の授業の様子を少しだけお伝えします。

先日お伝えした着衣泳。他の学年でも続々実施できました。どの学年の子供たちも、着衣のまま水に入った時の抵抗感・重さにびっくり。この経験が大切です。

まずは、危険な水遊びをせず、着衣のまま水に落ちる事態を避けること。万が一水に落ちたら、「浮いて待つ」を徹底すること。命を守る、大切な条件です。

各学年で、教科学習発表会が続いています。自分で調べて終わり、ではなく、他の児童にわかりやすく発表すること。これが学力向上のプラスとなります。ほかの子に説明するうえで、この言葉で大丈夫かな。ここに説明を加えたほうがいいかな。あれこれ考え、発表の原稿を校正する段階で、思考力やコミュニケーション能力がぐんと深まっていきます。

教育先進国フィンランドでも、このアウトプット学習を非常に大切にします。自分の思いは、他者に理解してもらうことで価値が高まりますから。

3年生のそろばんの授業です。そろばんの計算方法は、合理的な計算や柔軟な思考を深める上で非常に有効とされています。算数の究極の目標は「念頭操作」と言われます。指やおはじき、数理ブロックを使って計算するのが「具体操作」。紙と鉛筆で図を使って計算するのが「半具体操作」。そろばんもこの「具体操作」に当たります。そろばんの練習を続け、熟練してくると頭の中にそろばんの珠ができて、そろばんがなくても計算できるようになります。これが「念頭操作」です。スマホや紙と鉛筆がなくても、すらすら計算ができる。それが算数の究極の目標というわけですね。そろばんはそうした力を高める上で、非常に有効とされています。

今はスマートフォンにも計算機能が付いている時代です。今時そろばん?そろばんの計算練習って、意味あるの?スマホに計算機付いてるんだから、暗算なんて、できなくってもいいじゃん!そんなご意見もあるでしょう。

でも近年、そろばんは欧米やアジア諸国でも取り入れられ、「世界最良の算数教具」としてのグローバルな教育ツールになりつつあります。それを日本人が知らないでは、ちょっと沽券にかかわりますね(笑)。

軽佻浮薄がもてはやされる世の中ですが、遠回りや面倒なことの中にもたくさんの大切なことがちりばめられています。選り好みせず、先入観ももたず、とりあえずチャレンジ!そうした姿勢をもつ子供たちを育てたいですね。

通学班会議を行いました

今日は熱中症指数が今週はじめて「注意」レベルだったので、業間休みに外遊びができました。でも、昼休みは「通学班会議」を予定していたので、各教室に通学班ごと集まって、安全な登下校について話し合いを通して確認しました。

今日の通学班会議では、特に以下の点を確認しました。

〇 登下校中、石を蹴飛ばしたり、拾った棒を振り回したりと危険な行為をしないこと。

〇 急な雷雨など、天候が急変したら、慌てず近くの避難できる場所に避難すること。また、傘をさす場合、風にもっていかれないようにしっかり握ること。

小さなことですが、経験がない子供たちには教えることが大切です。

登下校中の石けりにはちょっと困っています。危険な行為です。蹴った石が他者にぶつかったり、通りがかった車にぶつかったりしたらおおごとになります。でも、注意しても、なかなかやめない子が多いと感じます。子供はいらいらしているとき、また、開放的な気分になったとき、そうした行為を行うことがあるようです。

私の主観ですが、昔に比べて、今の子供はいらいらしていることが多いように感じます。昔の子供は、もっと時間に余裕がありました。周りに豊かな自然がありました。野原で転げまわったり、草原に寝転んで流れる雲を見つめたり、小川のせせらぎをじっと眺めたりして、ストレスを解消していました。自分を癒すことができました。

それに比べ、今の子供はずっと忙しく、生活環境に多くの制限があると思います。ゲームに癒しを求める子もとても多くなっています。しかしゲームにはVDT症候群やゲーム依存など多くの弊害があることが科学的に証明されています。今の子供たちの辛いところです。

学校帰りは、開放的な気分になり、友達と悪ノリしたくなることもあるでしょう。でも、やってよいこととやってはいけないことがあります。それをしっかり伝えていくのも、大人の役目です。夏休みに向けて、改めて交通ルールやマナーについても確認する必要があると思います。

ご家庭でも、改めて登下校中の安全な歩行について話題にしていただければ幸いです。

3年生 着衣泳を行いました

各学年は、水泳学習の最終日に「着衣泳」を行っています。万が一水の事故にあっても、自分で自分の命を守ることができるように、です。今日、熱中症指数が「危険」に達したのは業間休みの時間帯だったので、業間休みからは外での活動を中止にして、1,2時間目のみ水泳学習を行いました。

今日、3年生は着衣泳を行いました。まずは水慣れをしてから着衣泳の説明をしました。

「水慣れが終わったところで、いよいよ着衣泳に入ります。もってきた服を着て、靴を履いてください。」

子供たちはどきどきしながら、服を着ます。「なんか変な感じ・・・。」

さあ、いよいよ着衣のままプールに入りました。「きゃー!」「おわー!」楽しそうな絶叫がプールにこだましました。

「水の中を歩いてみましょう。」

「あ、歩きにくい!」服を着たまま水の中を歩くというはじめての感覚に、みんな一同に驚いていました。

「では一度、上がってみましょう。」

「うわ、重いのはんぱない!」水をたっぷり含んだ服は、ものすごく重くなっていて、その重さに子供たちは改めてびっくり。

「今度は、フロートにペットボトルを使ってみましょう。こうやってペットボトルを抱きかかえて、泳がないようにして浮いてください。」

「む、むずかしい・・・。」「できたー!」

こうして、楽しく1時間で着衣泳は終了しました。「いぇーい!」

着衣のまま水に落ちると、重い衣服が体にからまって、身動きがとれなくなります。あせって手足を動かすと、余計に絡まって、ますます動けなくなります。手足を動かすと、急速に体力を消耗します。また、落ちた瞬間シャツがめくれかえって視界をふさぐこともパニックのもととなります。

そのため着衣泳の基本は「泳がない」こと。今日子供達には「浮いて待つ」ことの大切さを伝えました。着衣のまま水に落ちたら、あわてず騒がず、流木やペットボトルをフロートにすること。そして体力を消耗することなく浮いて待ち、救助を待つ。これが一番確実な方法です。

ヨーロッパの運河がある地方の学校は、水深3mものプールで授業を行うと聞きます。子供たちは服を着たままプールサイドに立ち、そこで先生方がえいやっと子供たちをつき押して、子供たちはプールに落ちます。すると、あまりにも思うように動けなくて、足も届かないのでパニックに陥る。その経験から、子供たちは「服のまま水に落ちるとなんて大変なんだ!」と危機感をもって着衣泳の必要性を学んでいきます。

一方、日本の小学校のプールは深いところでも水深1m10㎝です。子供たちはすぐに足が着くプールで、バタ足やクロールの練習をします。子供たちの安全のためにもそれがよいと考えられていますが、それが仇となるケースもあります。

もう30年近く前になりますが、北海道で5人の中学生が川岸にあった筏に乗って遊んでいたところ、ロープがほどけて川に流れだしてしまいました。その結果、着衣のまま水に飛び込んだ子が亡くなるという悲惨な事故がありました。5人のうち泳ぎに自信があった子が3人、自信がなかった子が2人。意外にも助かったのは、泳ぎに自信がなかった2人でした。泳ぎに自信があった3人は向こう岸にたどり着こうとして着衣のまま水に飛び込み、そのまま溺れてしまったというのです。残りの2人は、筏に乗ったままだったので、救助を待つことができました。安全なプールで軽々長い距離を泳げる3人は、助かる自信があったのでしょう。なんとも皮肉な話です。

着衣泳は、命を守るために必要な学習です。ヨーロッパの国々では、水泳学習とは着衣泳のことで、命を救うための泳法を学ぶことがメインとのこと。「クロールや平泳ぎは、ボーナスのようなもの」という認識のほうが強いとも聞きます。。一方、バタ足、蹴伸びから入る日本の水泳学習のやり方は、オリンピック選手を育てるための方法ともいわれています。ヨーロッパのやり方も、大いに学ぶところがありますね。

まずは、危険な場所で水遊びをしないこと。そして万が一、着衣のまま水に落ちたら、慌てず騒がず、浮いて待つこと。ご家庭でも、お子さんにお声がけをいただければと思います。

一年生 アサガオの絵

今日も昨日に負けず劣らずの暑い一日になりました。今日も、9時過ぎに熱中症指数が「危険」になりました。水泳学習はまだ熱中症指数が「危険」になる前の1時間目のみとして、それ以降の外・体育館での運動・遊びは中止としました。子供たちにとっては残念だった思います。それでも、子供たちの大切な健康を損ねるわけにはいきません。もしお子さんが「今日も外で遊べなかったー」とこぼしていたら、フォローをいただければ幸いです(笑)。

今日をいれて、1学期は残り7日間。追い込みに入りました。学習のまとめに余念のない学級や、まとめのテストをがんばる学級など、学期末特有の雰囲気にあふれていました。

1年生の教室を訪れると、「クレヨンやパスは友だち」という単元で、子供たちがアサガオの絵を一生懸命描いていました。ぼかしの技法を使うと、実にきれいなアサガオを描くことができます。事実、画用紙の上に、色鮮やかなアサガオが満開になり、みんなとっても上手でした。子供たちはみな「きれいに描けた!」と大満足でした。

1年生がこれほどアサガオをきれいに描けたのは、毎日がんばって水やりをしていたアサガオの花が、やっときれいに咲いたからです。それがうれしくて、その想いを、このアサガオの絵に込めたからです。

図工はこれが大切なのです。想いを作品という形にするのが図工、いや芸術の神髄です。「さあ、未来の夢を描いてみよう」と呼びかけでも、多くの子が戸惑って、なかなか筆が進みません。でも、このように投げかけると、絵が変わるのです。

「みんな、毎朝アサガオの水あげ、がんばったねえ。そのおかげでアサガオの花がとってもきれいに咲いたよ。アサガオの花がみんなに『水をたくさんもらってうれしいな。おかげできれいな花がさいたよ。ありがとう!』ってお礼をいってるよ。ほんとうによかったね。そのうれしい想いを、きれいな絵にのこしてみない?」

絵は想いです。たとえ技術は未熟でも、まっすぐ引こうとした線がぐにゃぐにゃ曲がっても、自分が感じたことを一生懸命表そうと想いをこめて描いた絵は、美しく、そして魅力的で、まばゆいばかりの光を放つのです。

「生成AI」が普及しています。お金をかければ、誰もがプロのような作品をコンピューターグラフィックスで創造できる時代になりました。でも私にとっては、「そんなもん」です。(プログラマーの方、ごめんなさい)今日、1年生が想いを込めて描いたアサガオの魅力を上回ることなど、コンピューターグラフィックスにできるとは思えないのです。

1年生のみんな、アサガオの絵、とってもすてきに描けたよ!

とても暑い日でした

7月10日(月)、熱中症警戒アラートが発令されました。熱中症指数が午前9時30分過ぎに「危険」になったので、残念ですが2校時以降の水泳学習や外・体育館での運動を中止にしました。子供達には残念だったと思いますが、熱中症にかかる危険性と引き換えにはできません。この暑さは数日間続きそうです。ご家庭でもご配意くださるようお願いします。

朝は表彰朝会を行いました。暑さのため、体育館に集まることを避け、オンラインで実施しました。校内硬筆展で、特選以上の成績をとった児童を校長室で表彰し、その様子を各学級に中継しました。

その後、子供たちに話をしました。

「賞状をもらった人たちは立派です。でも、賞のあるなしにかかわらず、最後まで丁寧に作品を仕上げた人はそれに負けないぐらい立派です。硬筆展の目的は賞をもらうことではなく、練習の成果を生かして、ふだんのノートの字を美しく書くことです。そのことを意識してくださいね。」

授業の様子をいくつかお届けします。2年生の紙粘土作品づくり。絵具を混ぜるときれいな色になることと、加工がしやすいことでみんな大喜びで作品をつくっていました。

5年生は林間学校の準備に余念がありません。林間学校のNGワードは「先生、次どこいくんですか?」です。しおりが頭に入っていれば、迷わず、みんなと集団行動ができますね。そのための事前学習はとても大切。しっかりできていました。

6年生は総合的な学習の時間で「世界の国々の生活習慣と文化」を調べ、発表していました。発表もよくまとまっていたけれど、さすが6年生。聞く態度もいいですね。

さあ、今週が終わればいよいよ3連休。それが過ぎれば、夏休みはもう目と鼻の先です。暑さに負けず、最後まで子供たちががんばれるようご家庭でのご支援をお願いいたします。

ディジタル・シチズンシップ授業を行いました

今日は、とても暑い日でした。WBGTを常に監視して、その結果、昼休みの外遊びを中止にしました。子供たちにとっては残念だったと思いますが、熱中症は本人に自覚がないところで急に気分が悪くなったり、熱が出たりするので、やむを得ないところです。週末は最高気温が少し下がるようですが、くれぐれもご家族の熱中症防止にご配意ください。

本日、5年生と中学年を対象に、「ディジタル・シチズンシップ教育」を行いました。講師はいつもお越しくださる吉川市教委 教育指導支援員 大西 幸雄 先生です。複数の教室で同時に授業を行うため、大西先生は会議室からリモートで講義を行ってくださいます。

子供たちは大西先生のお話を、モニター越しにしっかりした態度で聞きます。大西先生からも、子供たちの様子はよくみえています。

今回の講義の内容は、SNS上の情報の取り扱い等でした。大西先生が示された資料をもとに、子供たちは話し合ったり、じっくり考えたりして、意見をまとめていきます。ご覧のように、たくさんの子がしっかりした答えをワークシートに意欲的に書き込んでいました。

大西先生の講義は、教えるのを最小限に留め、結論も求めません。そうすることで、子供たち自身の「納得解」を引き出すのです。常に「どうするのがいいと思う?」と子供の考えを尊重します。教えすぎは子供たち自身の考えを深めることにはならないからです。指導者として、最新で魅力的な教材を提供し、子供たちの話し合いを活性化することで、教育の効果を上げていらっしゃいます。

何より、ICTの長所も短所も理解し、正しく活用することで自らの生活を豊かにする子、社会のよき参画者となる資質と能力をもつ子の育成に重点をおいていらっしゃいます。チャットGPTにしても、あれこれ危惧して敬遠するより、「まずは使ってみましょうよ!楽しいから。」というのが大西先生の一貫した姿勢です。

吉川市の子供たちも教職員も、こうしたご指導を継続的に行っていただくことで、ICTの「食わず嫌い」がほとんどないように感じます。そして、「あっ、こうして使うといいじゃん!」というアイディアを協働して考え、よりよい答えをみつけていく。そうした好循環ができていることをはっきり感じます。

到来するsociety5.0。その豊かさを享受し、自らの生活を向上させていくことは自己実現と幸福につながります。吉川市の子供たちは、本当に幸せだなあと思います。大西先生、ご指導をありがとうございました。

音楽 合奏練習 いいですね!

今日も暑かったです!ネット上のWBGT指数とにらめっこでした。「危険」レベルには上がらなかったものの、油断しないで子供達が熱中症にならないよう気を付けていきたいと思います。

5年生が、合奏練習をしていました。今日はパート練習で、全体での音合わせには居合わせなかったものの、すごく真剣で、楽しそうな雰囲気が伝わってきました。

織田先生の指導のもと、テンポよく、リズミカルに練習が進んでいました。中には、リズムに合わせて踊っている子も。いいですね!リズムを身体で刻むって、音楽を楽しむ基本の一つです。

やっぱり、合奏はいい。合唱も素晴しく楽しいのですが、高学年になってくると声を出すことをためらいがちになる子もいます。無理もありません、それも成長過程です。でも合奏なら、気兼ねなく音が出せます。学級の雰囲気がよいと、「音間違い」も笑って許せるのがいい。音楽室は明るいムードに包まれていました。

昨日、プログラミング学習をやらせていただいて、すごく楽しかったのですが、この合奏も「楽しそうでいいなあ」です。自分が奏でた音と、他の楽器の音がばっちり合わさって、曲が完成する。これが合奏の楽しさです。

これこそ、みんなで音楽を学ぶ喜びですね。リモートも便利でいいけれど、やっぱりみんなが音楽室に集まるのが一番だと思います。

4年生 プログラミング学習を行いました

昨日より、最高気温はちょっと低かったようですが、蒸し暑さは相変わらずです。学校では、常にWBGT(熱中症指数)の監視を続け、子供たちに注意喚起しています。おうちでも、着脱できる服装等にご配意ください。

プログラミング教育。学校に課せられた新しい課題の一つです。子供たちがICTを有効活用して、自らの生活を豊かにしたり、ICT社会の望ましい参加者になるための学習です。

今日、4年生の教室をお借りして、私(校長)が主担当で授業を行いました。教材は、吉川市教育委員会からお借りしたSONYのMESHというセンサーです。MESHはとても優れた教材で、「ボタン」「LED」「動き」「人感」「明るさ」「温度・湿度」等からなり、クロームブック上のアプリで簡単なプログラムを組むことができます。

「はい、じゃあ今日はSONYのMESHというセンサーを使ってプログラミング学習を行います。SONYって、知ってる?プレステとかつくっている日本有数のメーカーだよ。」

「あー知ってるー!!」

早速、MESHをクロームブック上のアプリで接続します。「MESHをクロームブックとブルートゥースで接続します。みんなブルートゥースって、知ってる?」

「あー知ってるー!!」「けっこう簡単そう。」

やり方を覚えた子供たちは、さっそくMESHの接続に挑戦します。少し時間がかかりましたが、次々に成功しました。「やったーつながったー!」そして、センサーの動きを試しました。例えば、「ボタン」と「LED」を接続すると、ボタンを押すとLEDが点灯します。また「動き」とクロームブックのスピーカーを接続すると、動きセンサーを軽く振ると、スピーカーから警報音が流れるようになります。子供たちから、「おー!」と歓声が上がります。

「よーしみんな、よくがんばったー。もっと時間をあげたいけど、すまないがここまでー。」

「えー、もっとやりたいですー!」

「ごめんごめん。でもこの授業は、ここからが本番なんだ。このセンサー類を使って、生活に役立つプログラムを考えてもらいます。例えば『プリン泥棒防止装置』!おうちの人から、「宿題終わったら冷蔵庫のプリン食べていいよ」といわれました。でもそのプリンを弟が狙っています。そこで冷蔵庫の扉に「動きセンサー」を貼り付けておきます。そしてクロームブックのスピーカーと接続して、弟が冷蔵庫を開けようとしたら、センサーがプリンのピンチを教えてくれるわけ!どう?生活に役立つでしょう。」

「アハハハー!」「おもしろーい!!」

「そう、じゃ、みんなで生活に役立つプログラムを考えてみよー!」「わーい!!」

子供たちは自分で考えたり、話し合ったりしていろいろなプログラムを考えていきました。部屋の窓から朝日が差し込んだら、『起きなさーい!』という音声が流れる目覚まし時計。気温が30度以上になると、「水分を摂りましょう。」と教えてくれる熱中症防止センサー。おうちに帰ると、明るさを感知して「おかえりなさい、お疲れさまー」といってくれる思いやりセンサー。いやー、どれも素晴らしいアイディアでした。子供の発想の柔軟さに驚かされるばかりでした。

おりしも文科省からchatGPT使用に関するガイドラインが発出されました。その主なねらいは、ICTを正しく活用して、自らの生活を豊かにしたり、新しいアイディアを創造するための有益な資料にしたりすることです。

でも、大人が心配するより、物心がついたことからICTに慣れ親しんでいる子供たちは、紙や鉛筆のように、ずっと自然にICTを便利に、そして有益に使いこなしていくかもしれません。今日の子供たちの様子をみて、そんな希望をもつことができました。

このMESHを使った授業、今後も校内で広げていく予定です。未来を担う、よりよいICTの使い手の育成を目指して。

さ~さ~の~は~ さ~らさら~♪ 各教室の七夕飾り

今日もとても暑かったのですが、昨晩のうちに雨が降ったので昨日よりはいくぶん気温が下がったかな?という感じでしたが、やっぱり暑かったです。

今週金曜日はいよいよ七夕まつり。学校用務員の山崎さんが、各学級に笹の木を配ってくれました。子供たちはさっそく、短冊に願いを書き込んでいました。

1年生の教室では、先生が子供たちの書いた短冊を飾り付けていました。きれいですねえ♡

子供たちも、一生懸命短冊に願いを書いていました。

「棚機(たなばた)」とは、古い日本の禊ぎ行事で、乙女が着物を織って棚にそなえ、神さまを迎えて秋の豊作を祈り人々のけがれをはらうというものでした。そのため、願いは織姫の機織りにちなみ、「技能向上」を願うものとされています。そのため、「おかねもちになりたい」はちょっとちがいます(笑)。誰ですか、「switchのソフトがほしい」とか書いているのは。サンタさんへのお願いじゃないってば。

子供たちもそこのところをきちんと理解していて、「スイミングでもっと泳ぎたい」とか、「テストで100点とりたい」と純粋な願いを書いていました。よしよし。一人の子が、「身長が120センチ以上伸びるように」と書いていたので理由を聞いたら、「前に行ったジェットコースターに身長制限で乗れなかったから、次は乗りたいんだ。だから、120センチ以上に伸びたい。」といっていました。なんて純粋なお願いでしょう。思わずほろり、としてしまいました。大丈夫、きっとかなうよ。

子供たちの短冊の願いをのせて、7月7日はよく晴れますように。そして織姫様と彦星様の、年に一度の逢瀬がかないますように。

国語研究授業 文学教材を読み解く楽しさ

今日も猛烈な暑さとなりました。でも、今のところ熱中症で体調を崩す児童が出ていないのは、ご家庭でお子さんの体調管理をしっかりしていただいていることが大きいと思います。どうもありがとうございます。

本日、2年1組と3年2組で国語の研究授業を行いました。研究テーマは、「読む力の向上」です。本校児童は、県の学力状況調査等から、「読む力」が県平均より低い傾向にあります。そこで、国語科を中心に、子供たちの読む力が向上するよう指導法の改善に取り組んでいます。

2年1組は「スイミー」の授業です。元気をなくしたスイミーが、海で見かける楽しいもの・美しいものに触れ、元気を取り戻す場面の様子をじっくり読みこみました。虹色のゼリーみたいなクラゲ、ブルドーザーみたいなイセエビ、頭をみるころは尻尾をみたことをわすれるぐらい長ーいうなぎ・・・。その幻想的で美しい場面を読み取り、豊かに想像して話し合いました。

読み取った自分のイメージを絵や言葉で表し、黒板に貼って、スイミーを囲む海のすてきな生き物たちの場面を学級全体で再現してみました。子供たちはよく意見を出し合い、考えを深め、物語世界に浸ることができました。

3年2組は、「まいごのかぎ」です。主人公の「りいこ」が、ふとしたことで手に入れたかぎが、不思議な世界に誘ってくれる幻想的な物語です。物語の冒頭、一生懸命描いた図工の絵を友達に笑われたことで自信をなくしたりいこは、まいごのかぎの持ち主を探している間に不思議な光景をたくさん触れて、徐々に笑顔を取り戻していきます。

りいこの気持ちがどのように変化していくか、叙述に基づいて丁寧に読み取っていきました。

子供たちはりいこの心情の変化を示す記述を読み取り、それをもとに意見を交換して、学級全体で考えを共有しました。感心したのは、各自がワークシートに自分の考えをしっかり書けたことです。これは日ごろから意識して練習しないと身に付かない力で、ふだんのがんばりを感じることができました。

「スイミー」も「まいごのかぎ」も、子供たちの眼前に美しいイメージを広げ、想像力を掻き立ててくれる魅力的な文学教材です。授業で身に付けた物語を読み味わう力を、夏休みの読書にもいかしてほしいと思います。

冒頭、「読む力の低下」と申し上げましたが、本校児童に限ったことではありません。読解力の低下は、全国的な傾向です。いえ、わたしたち大人も読む力が低下していないでしょうか。主たる原因は、ネット動画の普及等により、ふだんから文字に慣れ親しむ機会が減少しているからだと思います。

それでも、読む力は、すべての学習の基盤となる非常に大切な能力です。北谷小では授業研究を通じて、子供たちの読む力を高めていきたいと考えます。

授業参観にご参加ありがとうございました

今日は間違いなく、今シーズン最高の暑さだったと思います。そんな中で申し訳なかったのですが、第一学期授業参観を実施いたしました。

大変申し訳ないことに、都合で5年生の授業参観を来週に延期させていただきました。詳細につきましたは、6月28日(水)の午後に配信したメールをご覧ください。来週6日(木)、7日(金)にコースに分けて実施し、開始時間、林間学校説明会についても今週と同じ時間帯に実施いたします。本当に申し訳ございませんでした。

授業参観の様子を、一部お届けします。

どの学級でも、子供たちが集中してがんばる姿をみることができました。おうちの人にがんばっているところを見せたかった子が多かったと思います。この暑さの中ご来校いただくことは心苦しい限りだったのですが、やはり子供たちは保護者の皆様がいらしてくださるとうれしいと思います。

もし、授業で小さなことでもよい姿勢やがんばりがみられたら、おうちで大いにほめていただければと思います。ご来校くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

明日は二日目となります。引き続き、よろしくお願いいたします。

これは大変!玉止め・玉結び

今日は今年一番!と思えるほど暑い日でしたが、それだけにプールは最高だったようです。水面も子供たちの笑顔もキラッキラでした。

「校長先生、きもちいーでーす!」

5年生が家庭科で「本返し縫い」「反返し縫い」「かがり縫い」に挑戦しました。これがまた、悪戦苦闘の連続でした!「先生、どうやるんですか~?!わからなくなっちゃいました~!」「ほら、がんばれー!」

「ほら、こうすれば大丈夫。あとは自分でできるね?やってごらん。」「ありがとうございました!」

「よーし、玉結びできた!」「あれれ、どうやってやるんだっけ?」「大丈夫?教えようか?」

もう大騒ぎの教室。

「よーしみんな、その調子。がんばって仕上げよう!」

授業では本返し縫いなどを教えたのですが、その前段階の玉止め・玉結びで苦労していた子も少なくなかったようです。無理もありません。練習を続けなければ簡単に身に付くものではありません。それでも、互いに教えあいながら、なんとか練習を終えました。終わった子は、フェルトの小物入れづくりにとりかかります。そこまでたどりついて小物入れづくりをやりたい!と思ってがんばった子が多かったようです。

子供たちは苦労して家庭科の裁縫の技術を練習しました。ご家庭で衣服のボタンがとれた場合、ぜひお子さんに任せてみてください。「あれ?学校の家庭科で、ボタン付けやったよね。ちょっとこれ、付けてみてくれない?」…ぜひ、「えー?!」「むりー!」と言われても、ぜひお願いします(笑)。

学校で身に着けた基礎・基本は、実生活で生かせてこそ理解が深まります。調理実習も、この裁縫技術も同様です。イスラエルには、「子供に手伝いをさせないのは、泥棒を育てるも同然だ」ということわざがあります。働くことの意義や価値、そして喜びを教えることが大切だと思います。

5年生、よくがんばりました。

授業は学校の命 研究授業がんばります

梅雨らしい、蒸し暑い一日になりました。どの学年もプールに入れたので、子供たちは大喜びでした。

5時間目、2年生で研究授業が行われました。私たち教師は、初任者、二年次、三年次、五年次、十年次と研修を行うことが義務付けられています。その二年次の研修です。

国語「スイミー」を読み深め、スイミーがなぜ大きな魚を追い払うことができたかを話し合いました。担任はとても一生懸命で、子供たちもそれによく応え、発表は話し合いで、みんなよくがんばっていました。

こうするともっとよくなるよ、という改善点もありました。そこは市教委から派遣された指導者の先生にご指導をいただき、振り返りを行いました。指導をいただいた点は、次の実践に生かし、よりよい授業の創造を目指します。

授業は私たち教師の命です。その思いは、初任者のころからずっと変わりません。授業で子供たちを変える、授業で伸ばす。そのために、欠かせないのが研究授業です。研究授業こそ、私たちが最も大切にすべき職務です。

そして授業の腕は、研究授業を何度も何度もこなさない限り、伸びることはありません。研究授業は、準備も当日の指導も、大変です。教室の環境整備も、事前の生徒指導も、やるべきことがたくさんあります。しかもその間は、通常業務が滞りがちになります。やっとの思いで授業が終わると、横に寄せていた通常業務が押し寄せてくるので、余計忙しくなります。それでも研究授業は、教師の成長のために絶対に必要なものです。

そして誰もが最初から授業が上手なわけではありません。最初はみんな、戸惑いながら緊張しながらぎこちない授業しかできません。それが、経験と勉強と、多くの指導を受けることで徐々に上手になっていきます。子供たちにとって、わかる楽しい授業を行うことができるようになります。その評価は、子供の笑顔と学力の伸びです。私たち教師は、子供たちに成長させてもらっています。

「先生、今日の授業、楽しかった!」という子供の言葉と笑顔は、私たちの最大級の賛辞です。そんな笑顔がたくさん増えるよう、これからもがんばっていきます。

6月26日(月)今日のできごと

梅雨の合間の晴れ、というにはちょっと合間が長すぎという気もします。一日、蒸し暑い日でした。授業の様子をお伝えします。

まずは4年生、プールに入れてラッキー!はい、シャワーで体をきれいにしましょう。

さあ水慣れ。バタ足を思いっきりー!次に、頭を水に入れましょー!「きゃー!」

3年生の算数です。答えが分かった人ー!おお、よく手が挙がっている!

1年生は、席替えー!やったー新しい席になりましたよー!

1年生も、プログラミング学習に取り組みます。やったー、ひよこが動いたー!とっても楽しそうでした。

「スイミー」を読んで、比喩表現からイメージを広げましょう。「虹色ゼリーのようなクラゲ」って、どんなクラゲ?ブルドーザーみたいなイセエビって?できあがったイメージを、共有してみんなで見比べました。

5時間目は、5年生が鉄棒の練習に一生懸命打ち込んでいました!「校長先生!後方腕立て支持回転(空中逆上がり)」って、どうやってやるんですか?!」その意気やよし!練習を続ければ、必ずできるぞ!

暑い中ですが、どの学級もがんばって学習や運動に取り組んでいました。気が付けば、夏休みまであと一か月。1学期のラスト一か月を、健康をキープして乗り切りましょう!今日も一日、よくがんばりました!さあ今週も、ファイト!!

4年生 ICT学習

今日も梅雨らしい曇り空になりましたが、業間も昼休みも運動場で遊べたことは幸いでした。しかしプールの規定温度に達しなかったことから不満噴出した学年もあったようです(笑)。

4年生がICT支援員の湯川さんのご協力のもと、ICT学習に取り組みました。使用したのはGoogleclassroom(Googleのアプリ)「オクリンク」と「ジャムボード」です。どちらも学習に役立つ統合ソフトです。私は「オクリンク」の学習に立ち会いました。

「それでは、アイスクリームについて調べた情報を共有しましょう。各自、ポータルサイトでアイスクリームのことを調べて、画像を登録してみてくださーい。」「うおー、アイス。」「やったー。」「あ、アイスの実。これ大好きー。」

「はい、画像ができたら、そこに簡単な説明文を入れて、オクリンクに投げてくださーい。」

「はーい。」「え、文字ってどうやって入れるんだっけ。」

子供たちから集まってきた情報は、ぞくぞく共有フォルダーにまとめられ、そのまま表示されます。

「おー、きたきた。」

手元に情報を共有できた子たちは大喜び。「あー、これ食べたことあるー!」「これ好きー!」

素材がアイスクリームだっただけに、大喜びでした。調べた情報を、あっという間に共有することができました。

従来だったら、調べた情報は発表会等を行うことで共有ができました。しかし、こうした統合ソフトを使用すると、瞬時に情報が共有できるため、いわゆる「協働学習」を行うことが可能となります。しかも、理論上は物理的な距離を問いません。

チャットGPTの使用ルールなど、ICTやSNSの活用については、ルールの明確化の必要性が生じたり、トラブルの発生が予想されたりすることも事実です。だからといって、ICTを子供たちから遠ざけることはナンセンスです。そうではなく、ICTの優位性、利便性と短所を同時に理解し、学習効率を高めるため、または生活をより便利にするために使いこなしていくことが要求されます。それが「society5.0」といわれる社会です。

まずは、ICTの便利さを学習する。そして同時に、情報モラルやマナーを学ばせ、ネット上の危険性についても学ばせていく。時間が十分とれない中ですが、しっかりと進めていきたいと思います。

交通安全教室を行いました

今日は夏至。一年で一番昼間が長い日です。太陽もそこそこ出ていましたが、明日からは梅雨空が戻ってくるようです。

本日、交通安全教室を行いました。吉川警察署交通課、交通指導員、市役所危機管理課の皆様を講師にお招きしました。2時間目が低学年、3時間目中学年、4時間目高学年の順に行いました。

低学年は、まずDVDで交通ルールの大切さを学びます。ガチャピンとムックが出ていたので子供たちも大喜び。

「ガチャピンー!」「ムックだー!」

一番危険性が高いと考えられる横断歩道について説明をいただきました。キーワードは「とまる」「みる」「まつ」「たしかめる」です。

そのあと、体育館に設置した信号と横断歩道を使って、実際に横断歩道のわたり方を練習しました。

3時間目は、中学年が運動場で自転車の乗り方と交通ルールについて学習しました。代表の児童に自転車で模擬コースを走ってもらいました。

自転車のルール、「自転車安全利用五則」についてご説明いただきました。新たに加わったことは「ヘルメット着用」です。

さあ、いよいよラストの4時間目。高学年児童が自転車の安全利用について学びます。

ポイントは「三つの左」。①左側から乗る、②停車するとき左足を着く、③降りるときも左側に降りる です。模擬コースを走る子たちは、その原則をしっかり守ります。

1時間の講習を終えて、最後お越しくださった皆様にお礼をいいました。「ありがとうございました!」

吉川警察署交通課の方にお聞きしたのですが、自動車事故は全般的に減っているものの、自転車の事故は増えているそうです。特に、中・高生が下りの坂道をノーブレーキで走り降りたり、かなりの速度を出して走ったりすると事故を起こしやすいとのこと。私たち人間の脳は、束縛から解放されたり、乗り物の速度が上がると快感を感じるようにできています。遊園地のジェットコースターなど、最たるものです。放課後、自転車でかっ飛びたくなるのは本能的な衝動です。怖いもの知らずの年代で、その誘惑に打ち勝つことは難しいでしょう。遊び仲間といっしょなら、なおさらです。それでも、私たち大人は子供たちに伝え続けなければいけません。交通事故の怖さ、恐ろしさを。

そのために、ご多用の中吉川警察署や交通指導員の皆様がお越しくださり、子供たちに丁寧に指導をしてくださいました。本当にありがとうございました。これからも、引き続き交通ルール順守の大切さについて子供たちに伝えていきたいと思います。

2年生 ザリガニ釣りにいってきました

今日も梅雨の中休み。曇りで、ザリガニ釣りには絶好の気候となりました。2年生が生活科で、中央公民館近くにザリガニ釣りにいってきました。

現地に着くと、さっそく手づくりの釣り竿でザリガニを釣り始める子供たち。「釣れるかなー?」

はじめて5分も経たないうちに、「あー、釣れたー!!」

今日は曇りで天気もちょうどよく、ザリガニはどんどん餌に食いつきました。ご覧ください、この笑顔。

「釣れましたー!」

保護者の皆様もお手伝いいただき、ザリガニ釣りはまさに最高潮。みんな夢中です。

「みてみてー!」「釣れたー!」

保護者の皆様、お手伝いいただきありがとうございました。

釣れたザリガニは教室にもって帰り、あとは家で飼育していただきます。

学校近くの田んぼに、こんなにもたくさんのザリガニが釣れたことはラッキーです。吉川の豊かな自然に感謝ですね。お手伝いくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

なお、アメリカザリガニは6月1日より条件付特定外来生物に指定され、ペットとして飼育する場合は最後まで大切に飼っていただくことになります。ご理解とご協力をお願いいたします。

水泳学習が始まりました

梅雨の中休みとはよくいったものです。昨日ほど最高気温が上がらず、休み時間校庭に出てもそれほど暑くなかったのでラッキーでした。

お天気がよくなってきたので、各学年は水泳学習を始めています。2年生の様子です。

「けがや事故を防ぐために準備運動をしまーす!しんきゃーく!」

子供たちはその水の冷たさから、この場所をこう呼びます。「地獄のシャワー」。今日もその地獄っぷりが全開で冴えました。「ぎゃー!!」「冷たーい!!」でも、みんな楽しそう。

いよいよ、プールに入ります。まずは水慣れ。「はい、バタ足ー!」「きゃー!!」

「次は男子、入りますよー!」「やったー!」

「次は、肩まで水に浸かりましょー!」「冷たーい!」「でも気持ちいいー!

「だんだん調子が出てきたねー!顔を漬けてみよー!」「できまーす!」

子供たちは終始、先生の指示をよく聞きながら一生懸命練習に励んでいました。とてもうれしそうでした。保護者の皆様、お子さんの健康管理や水泳用具の準備にご協力をいただき、誠にありがとうございました。

子供たちには、1回でも多くの水泳学習に参加してほしいと思います。体調が悪ければそれは仕方ありません。水泳指導についてお考えのあるご家庭も多いことでしょう。でも、1年で一か月ちょっとしかないプールの期間。なるべく多くの回数に参加して、「水は怖くない!」「泳ぐのは得意じゃないけれど、がんばろう!」という前向きな気持ちを育てたいと思います。

子供たちはみんな、大喜びで学習に参加しています。引き続き、水泳学習にご配意くださるようお願いいたします。

6年生社会科見学 国会議事堂見学を通して学ばせたいこと

最高気温30度のとても暑い日になりました。北谷小6年生にとって、今日は熱い一日になりました。国会議事堂と国立昭和館に社会科見学に行くことができました。

最初に国立昭和館に到着です。戦中戦後の生活について学びました。当時の日本の生活の苦しさ、徴兵された若者たちとその家族の暮らしなどについてご説明をいただきました。

昭和館の展示物は豊富で、現存する貴重な資料のほか、様々な体験コーナーもありました。

子供たちは10時半ごろに「おなかすきましたー!」とかいっていっていたのですが、まだ業間休みの時間帯だってば。昭和館の中の会議室をお借りして、予定通りの時刻にお弁当にありつくことができました。やれありがたや。

「いただきまーす!」みんな、めっちゃ嬉しそうにお弁当をほおばっていました。

昼食後、いよいよ国会議事堂に到着しました。折あしく本日の午後1時に内閣不信任決議案が提出され、衆議院内は蜂の巣をつついたような大騒ぎ状態となっていました。地元議員が出迎えてくださる予定でしたが、残念ながらそれもなしに。でも、この肌がぴりつくような緊張感こそ、政治の本質なのだと強く感じました。子供たちも、肌で感じるものがあったのではないかと思います。(国会内の写真撮影は、この待ち合わせ室のみでできましたが、ここも満杯状態でした。)

幸いなことに参議院の本会議場を見学することができました。国会議事堂を背景に記念写真をぱちり!

その後訪れた憲政会館では、昨年はコロナの影響でできなかった「国会議員疑似体験」をさせていただきました。

議長「あー、それでは施政方針演説をお願いします。内閣総理大臣!」

内閣総理大臣「はい!国民の皆様の安心で安全な暮らしを守るため、議員の皆様、以下の法案の審議をお願いいたします。」

議長「意義ある議員は、発言をお願いします。」

議員「意義なーし!!」どうやら、北谷小出身議員の手により、重要法案の審議が無事終了して、法案が成立したようです。

みんな、気分はすっかり国会議員でした。「いぇーい!」

憲政会館のスタッフの皆様、大変お世話になりました。

みんなすっかり、国会議事堂がもつ本物の迫力に魅了されたようでした。

政治は、ニュースやテレビ画面の中で行われるものではありません。今私たちがいるこの吉川市と地続きの場所で行われている、現実のものです。そこで審議を行う議員の方々は、私たちと同じ、人間です。政治は人の手による営みです。そのことを子供たちに肌で感じてもらうことで、政治への興味関心を高めてほしいと思うのです。

社会科見学ほど、子供たちの社会科の学習への興味を高め、理解を深める価値ある行事はないと思います。保護者の皆様におかれましては、お子さんのご参加にご支援をいただき誠にありがとうございました。また1ページ、6年生の楽しく有意義な思い出が子供たちの胸に刻まれました。

個人面談 ご対応ありがとうございます

曇り空に時折雨がぱらつく梅雨らしい気候が続きます。

個人面談の期間が明日までとなりました。お忙しいところ、足元のお悪い中ご来校くださりまことにありがとうございます。

昨年度は二学期に実施していた個人面談を、今年度は一学期に実施しました。年度当初に、お子さんについて教育方針を共有することで学校と家庭の連携を強めること、また健康上の配慮事項や校外学習等での留意点についても共有し、お子さんの安全性を高めることをねらいとしています。

☆ 会場のイメージ写真です(笑)

子供は三つの顔をもつといわれています。親に見せる顔・先生に見せる顔・友達に見せる顔。そのすべてを理解することが児童理解につながり、望ましい指導が可能となります。お仕事の都合を付けて時間をつくってくださりまことにありがとうございました。でも、担任の保護者の方がフェイストゥフェイスで話をすることは、子育てを行う上で大きな意味をもつと思います。

学校の様子を毎日話してくれる子と、そうでない子がいます。特に、なかなか学校の様子を話さないお子さんの様子をお伝えすることで、安心していただくことにもつながります。いただいた情報を学習指導・生徒指導・学級経営に活かしながらより望ましい学級経営につなげていきたいと思います。

保護者の皆様のご理解とご協力をくださるようお願いいたします。

教育現場に必要なのは あたたかな人の手

梅雨らしい、一日雨の天気となりました。

5,6年生が、新体力テストのボール投げと50M走の記録に取り組んでいました。

他学年はもう終わっているのに、高学年だけ、なぜ?と思うと、5,6年生は低学年児童の面倒をみて、やり方を教えたり記録をとったりしてくれていたのです。それに体育の時間を使っていたから、このように最後になったのです。5,6年生、とても立派でした。低学年のことをしっかりみてくれてありがとう!

4月に入学した1年生。学習規律も身に付き、授業に集中できるようになりました。でも、ワークシートなど個人作業では、「ちゃんとできているかな」と不安が付きまといます。そこで、教育支援員の先生の手助けがとても助かります。子供たちは、先生に丸を付けてもらうことでとても喜び、安心します。こうして、学習がはかどっていきます。

全国的に、教員不足が問題となっています。政府も手立てを考えてくれています。ただちょっと気になるのは「ICTの導入による校務の効率化」がちょっと大きめにうたわれていることです。そりゃ、今の校務システムをより使いやすいものにしてもらうことは先生方の負担軽減につながります。もっとありがたいのが「人の手」です。低学年を優しくみてくれた高学年児童の手、1年生が一生懸命書いたワークシートに花丸を付けてくれるあたたかな先生の手。それこそ必要です。ICTも大切ですが、教職員数をたくさん増やして、多くの目で子供たちを見守り、支援することが子供たちや保護者の皆様の安心につながると思います。

先日、「こども未来戦略方針」が政府より示されました。政府が少子化対策に本腰を入れてくれるのは頼もしい限りです。小・中学生が一日24時間のうち8時間ものかけがえのない時間を仲間とともに過ごす教室。ここにも手厚い支援が入ることを期待しています。

授業の形 いろいろ

午前中は雨がぱらついていたものの、午後からは日差しが強くなり、とても暑くなりました。熱中症指数も「注意」レベルになり、子供たちにも注意を呼びかけ昼休みは運動場で遊ばせました。

朝涼しかったので長袖トレーナーでくる子がいますが、日中は気温が上がることが多いです。こうした日は、着脱可能な服装で、温度調整ができるようご配慮いただければ幸いです。

一口に授業といっても、いろいろな形があります。例えば少人数で、静かに計算練習に取り組む授業です。

今年度は残念ながら、担任外の教職員が人員減となりました。そのため、算数の少人数指導は中学年に限定しています。中学年で基礎・基本を定着させることで、高学年の学習がスムーズになるからです。特に算数は、一人一人の学習内容の定着の度合いをみながら丁寧に個別指導することが非常に効果的です。子供たちも安心して、集中しながらわり算の学習によく取り組んでいました。

一方で、こちらは5年生の社会科の授業です。非常によく、子供たちが挙手して発言していました。これはとても素晴らしいことです。

授業中子供たちが手を挙げなんて、当たり前でしょ?と思われる方もいらっしゃると思います。今の子供たちは昔よりずっと自尊心を大切に守ります。皆の前で発言して、それが間違えていたら、学級での地位が低下するかもしれません。それなら、発言を控えたほうが安全だ、そう考える傾向があるのです。また、活発に挙手すると、「目立とうとしてるんじゃね?」と後ろ指をさされるかもしれません。昔の子供より、ずっと「先を考えている」といってもいいかもしれません。

そうとらえると、この教室の子供たちはとても素晴らしい。これは、子供同士の人間関係が築かれている証拠です。誰かが間違えても、決して否定したりせず、「いやそれ一理あるじゃん。」と認めあう雰囲気ができているのです。そして担任の先生との関係が良好であって、はじめて活発な授業ができるのです。

先日、あるYouTubeのプログラムで、「現在の学校は子供たちを威圧的に指導して、画一的な考えしか認めない。いっそ、学校の中で塾を開いて、どちらの学力が高いか先生に思い知らせ、自分たちの驕りを認めさせたほうがいいのではないか。」と発言している政治系ユーチューバーをみました。それってあなたの感想ですよね?

私たち現場の教師は、子供たち一人一人の発言を尊重し、全体の学習への理解につなげることを常に意識しています。また、一人一人の学習内容の定着の度合いを見届け、個別指導等で不足を補うことに腐心しています。

授業の形はいろいろ。でも、その目標は常に一つです。子供たちに「わかった!楽しい!」と感じてもらうことです。

オンラインプール開き 理科は楽しいですね

学校ブログ冒頭でお知らせしたように、本日オンラインプール開きを行いました。運動委員がよくがんばって、役割を果たしてくれました。

今週から水泳学習が始まります。保護者の皆様におかれましては、お子さんが水泳学習に参加できるようプールバッグの準備及び健康観察、LEBERの入力にご協力をお願いいたします。泳ぎの得意・不得意はあまり関係がありません。得意なもの・苦手なもの、どちらにも積極的に参加して自分を伸ばす子に成長してほしいと思います。お子さんがなるべく多く水泳学習に参加できるようご配意くださるようお願いいたします。

話変わって、今日教室訪問するときは、理科の授業を多くみることができました。

4年生は、「電池とモーター」の授業でした。コードを巻いて、コイルをつくってモーターの原理を学ぶ授業です。おもしろいんです、これ!

3年生は、モンシロチョウの成長の観察でした。校内で採取したモンシロチョウのタマゴがさなぎになり、すべて羽化したことに子供たちは大喜び!

6年生は、ひとの体の学習で、消化器を学んでいました。上杉先生、渾身の板書を丁寧に写して、消化のしくみを学ぶ子供たち。みな、よくがんばっていました。(カメラ目線がちょっと余計ですが)

やっぱり、理科は楽しいです。テレビ・新聞などのメディアは「子供たちの理科離れ・理科嫌い」を話題にしますが、何を根拠にいっているのだろうと思います。理科が大好きな子が圧倒的な多数派です。

そして、その理科を学ぶ目的はテストでよい点をとることではありません。地球や自然を好きになるためです。理科で小さな命の価値や生態系の素晴らしいメカニズムを学ぶと、自然をみる目が変わり、その手で触れるときの感動が違ってきます。小さな命を大切にしようとする姿勢が育ちます。それこそが理科を学ぶことの意義だと思います。

私たちの、かけがえのない地球。その地球を将来大切に守り、受け継いでいくのは未来を生きる子供たちです。その子供たちに地球や自然の素晴らしさを教えるために、科学技術との望ましい融合を学ばせるために、理科という教科があると思います。

ちょっと尊大すぎました。でも、理科の授業でがんばる北谷小の子供たちをみていて、ふとそんな思いに駆られました。

梅雨入りしましたね 今日のできごと

6月8日(木)、関東地方も例年より1日遅れで梅雨入りしたそうですね。この前のような大雨にならないといいのですが。学校でも、常に天気予報に注意して、気を付けてまいります。

そんな今日は大きなトピックはなかったので、校内を見回った際の学習の様子をちょこちょことお伝えします。

6年生が社会科見学のガイダンスを行っていました。説明を聞く姿勢がとてもよかったです。国会議事堂の見学はおそらく一生に一度です。有意義な学習になるように、事前の学習をしっかり行いたいと思います。

外国語学習の様子です。光安先生もレストア先生も、いつも子供たちが楽しんで学習に参加するよう工夫してくださっています。今日の授業も、大盛り上がりでした。楽しく英語を学べています。

音楽の授業では、合奏の練習の計画を立てていました。コロナ禍が終わり、楽器を使っての演奏の授業もできるようになったので、子供たちも楽しみにしていました。いい演奏ができるといいね。

12日(月)の朝、オンラインでプール開きを行います。今日はテープカットの動画を撮影しました。プール開きのとき、流す予定です。息を合わせて、はい、カット!タイミングもばっちり。

こうしたプール開きを行えるのも、5,6年生がプール清掃でがんばってくれたおかげです。プール開きの講話では、そこをばっちり全校児童に伝えたいと思います。

梅雨時は、子供たちも体調を崩しやすい時期となります。気圧が低かったり、雨や曇りで日照時間が短かったりすると、自律神経の働きが鈍りがちになり、感情の抑制ができなくなるケースもあります。

それでも、子供たちは学校でよくがんばっています。おうちでは、リラックスして過ごせるようご配意いただければ幸いです。梅雨を子供たちが乗り越えられるよう、ご支援をお願いいたします。

4年生 全国小学生歯みがき大会

今日は午前中埼玉県鴻巣市に出張だったので、学校に到着したのが午後3時になってしまいました。学校に着いたらほとんどの学習が終わっていたので、校内を回れませんでした。失礼しました。

そこで今日は、昨日の出来事をアップします。

6月4日~10日は、「歯と口の健康習慣」です。歯は体の入り口、歯と口の健康を保つことで、丈夫な体と体力を維持・向上することができます。

4年生は6日(火)に、全国小学生歯みがき大会に参加しました。オンラインで動画をみて、歯磨きの基本とデンタルクロスの使い方を学習します。

動画では歯にこびりつく歯垢の様子を詳しく教えてくれるので子供たちはびっくり。ほんの少しの量の中にも、数億匹の菌がいるそうです。こりゃー大変。危機感をもって、正しい歯の磨き方や、デンタルフロスを使っての歯垢の除去の仕方を練習しました。その結果と「これからがんばりたいこと」を「未来宣言カード」に記入して、提出して大会に参加しました。

かつて学校は、「虫歯にならないように」と歯みがき指導をしていましたが、近年、歯周病と健康の関係が詳しくわかってきて、歯みがきの重要性が一層くっきりと浮かび上がりました。

歯みがきが十分できていないと歯垢がたまり、歯茎の炎症によって出てくる毒性物質は歯肉の血管から全身に入って、様々な病気を引き起こしたり、悪化させる原因になるそうです。炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くさせたり(糖尿病)、早産・低体重児出産・肥満・血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)にも関与するそうです。こうした事実からも、いかに歯みがきが大切かがわかります。

私もかかりつけの歯医者さんから液体歯みがきを勧められて、数年使っています。たまたま前任校でプラークテストをやったところ全く歯垢が出なかったので、うれしかったことを覚えています。

子供たちに歯みがきをしっかりさせることは、大切な健康と体力を維持・向上するために欠かせないのですね。ご家庭でも、お子さんへの呼びかけをお願いいたします。

新体力テスト 子供の体力の低下について

雨は降らなかったものの、ちょっとぐずついた曇り空が広がり、梅雨らしさが感じられました。でも業間・昼休みとも子供たちは元気に外で遊べました。

運動会も終わり、学校では新体力テストに取り組んでいます。その様子を、おとどけします。まずは、6年生の体育館でのシャトル・ランです。記録を伸ばすために粘り強くがんばる男子児童を、女子が応援していた様子がとても微笑ましかったです。

次は、運動場で50メートル走の記録を測定する3年生たち。みんながんばっていました。後ろで運動会の応援歌「ゴーゴーゴー」をうたって応援する子も。運動会、終わってるってば。

このときはボール投げも同時に行いました。さあ思いっきり!といいたいところですが、ボール投げは肩の強さではありません。投げ方です。力むと地面にたたきつけてしまうことも。経験がものをいう種目なので、難しいです。

体育館では、2年生が「反復横跳び」に取り組んでいました。数を数えるのは5年生です。「しっかりー!」「がんばってー!」と声援も飛び、それにこたえて2年生もがんばっていました。

そして、立幅とび。記録をとるのがけっこう難しく、5年生も苦労しながら測定していました。ありがとう5年生、おかげで2年生は安心して取り組むことができたよ!

御覧のように、子供たちは一生懸命練習や記録測定に打ち込んでいました。中には「校長先生、持久力をもっと伸ばしたいんだけどどうしたらいいですか?」と真剣な表情で聞いてきた子もいました。偉いなあ、と感心しました。

結果については学校・市・県・全国単位で集計されるので、子供たちの体力向上のための課題が明確になります。課題となった体力については、教科体育で取り組ませたいところです。しかし、昨年度までできていた「業前運動」ができなくなったのは痛いところですが、工夫して行っていきたいと思います。

新体力テストの統計結果が出るたびに、「子供たちの体力 30年前と比較して低下の一途」等と、新聞、テレビが悲観的に報道することがちょっと気になります。子供たちの生活スタイルや環境が30年前とは比較にならないぐらい変化しているのです。体力が低下傾向になるのは、当たり前です。

私が子供のころは、公園や神社の木に夢中になって登って遊んだものです。そうして、握力や腕の力が鍛えられました。今、公園の木に登ったりしたら「危ないから降りなさい!」「なんてことするの!!」とたちまち叱られることでしょう。キャッチボールして遊ぶ子も少なくなっています。「公園でボールを扱わないでください」と注意書きがされている公園も多いのです。ボールがぶつかると、多くのトラブルが発生するためでしょう。子供たちがのびのびと運動し、体力を伸ばす機会と環境が少なくなってきています。

仕方なく、子供たちは家でゲームをして遊びます。子供たちを責められるでしょうか。世の中の価値観や生活スタイルが大きく変わってきているのです。それなのに「30年前の子供に比べると、現代の子供の体力は低下の一方」という言い方はどうなの?と思ってしまいます。

科学雑誌「NEWTON」の初代編集長、物理学者で東京大学名誉教授でいらした故 竹内 均先生は、著作の中で次のように述べておられました。

「子供たちの体力を高める最もよい方法は、トレーニングをすることでもスポーツを習わせることでもない。昔と同じように、野っぱらで転げまわって、楽しく外遊びをさせることが一番です。」

まったく、その通りだと思います。子供たちの体力が低下しています、学校や家庭、地域で連携して一層努力しなさい、なんて誰だってわかってます。その前に、子供たちがのびのび遊べる環境を整備し、社会全体で機会を保障することが大事なんじゃないか、と考えます。新聞・テレビがそっちにも目を向けてくれるといいな・・・なんて思ったりもします。

御覧のように、北谷小の子供たちを含め、日本の小中学生たちはみんながんばっています。保護者の皆様も、子供たちを遊ばせたり、時間をやりくりしてスポーツを習わせたりして、体力向上に努めてくださっています。そういうことを、新聞・テレビ等の報道で、もっとアピールしてほしいですね(笑)。

避難訓練・引き渡し訓練を行いました

先週金曜日、2日(金)の下校ではご心配をおかけしました。職員が分担して、各コースで安全に集団下校をさせましたが、濡れてしまったお子さんも多かったと思います。申し訳ございませんでした。

本日、避難訓練・引き渡し訓練を行いました。子供たちは避難訓練の放送をよく聞いて、「お・か・し・も・ち」の約束を守り、安全に落ち着いて運動場の本部に避難することができました。

その後引き渡し訓練を実施しました。保護者の皆様にはご多用の中ご協力いただきありがとうございました。おかげで引き渡しをスムーズに行うことができました。

先週の大雨による道路冠水、5月に千葉県、石川県で起きた震度5弱の地震、隣国から発射されるミサイルなど対応しなくてはいけない災害が多くあります。その都度、保護者の皆様のご理解とご協力のもと子供たちを安全に避難させることが重要となってきます。

そのためにも、本日の引き渡し訓練はとても貴重な機会となりました。保護者の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

教育実習生研究授業

午後からは風雨が強くなりました。下校でご心配をおかけして申し訳ございませんでした。

今週5月29日(月)から1週間、栄養教諭の教育実習生として2年生の教室に入っていた篠原さんが、研究授業を行いました。題材は「梅干し」。季節にぴったりの食材です。

「今日は、梅干しについて勉強します。みなさん、食べたことありますか。」

「本物を配るよー。手に取ってみてみてね。」「わーい!」「いいにおいー。」

「気付いたことをワークシートに書いてね。」

「みなさん、たくさんの気付きをありがとう。いい意見がたくさん出ましたね。」

「梅干しは、食品が悪くなるのを防いだり、熱中症を防いでくれたりする素晴らしい食品です。ぜひ、食べてみてね。」「はーい!」

よく研究されたとてもよい授業でした。子供たちも、梅干しの優れた性質をよく理解できて、興味をもちました。

篠原さんは、栄養教諭の実習の一部として、毎回給食を食べる前にしっかり下調べをして、子供たちにその食品のよさを知らせました。そのおかげで、給食を食べるのをためらっていた子が、「食べられた!」と喜んでいました。

これこそ、食育を行うことの価値だと思います。

1週間という短い期間でしたが、子供たちにとっても、素晴らしい学びの機会となりました。篠原さん、お疲れ様。そして本当にありがとう。夢がかなうことを応援していますよ。

教職員 デジタルシチズンシップ研修を行いました

今日は業間・昼休みに運動場で遊ぶことができましたが、明日は台風の接近と梅雨前線の影響で一日雨になりそうです。風雨も強くなりそうなので、傘の持ち方など、ご家庭でもお声がけくださると幸いです。よろしくお願いいたします。

放課後、吉川市教育委員会特任教育支援員 大西 久雄先生をお招きしてデジタルシチズンシップ研修を行いました。「フィルターバブル」「エコーチェンバー」「マイクロターゲッティング」等、ICTの生活への浸透に伴い生じる事象を調べ、報告しあうという内容です。大西先生のご指導のもと、職員一同、熱心に研修に取り組みました。

短い時間でしたが、とても有意義な研修となりました。

生成AIの利活用について、社会全体の共通ルールをつくる必要性が高まりました。chatGPTなどを使用すれば、読書感想文や高校・大学のレポートなどが簡単につくれてしまう時代になりました。しかし、そうかといって、それらを禁止し、子供たちから遠ざけるべきではありません。Society5.0といわれる現代社会において、ICTの望ましい利活用なくして、社会の構成員になることはできないからです。

私たち大人も、子供たちにICTの望ましい使い方について教えるだけの知識と技能を蓄えておく必要があります。今日の研修成果を生かして、ICT教育の推進に努めてまいりたいと思います。

大西先生、有意義な研修を大変ありがとうございました。

5,6年生 プール清掃

朝方雨が降っていましたが、すぐに止み、予定していたプール清掃を行うことができました。

2校時は5年生、5校時は6年生がプール清掃でがんばってくれました!写真は2校時の5年生の様子です。6年生のときは私も一緒に行ったのですが作業が佳境に入り、写真撮影ができませんでした。6年生のみなさん、ごめんね。

5年生も6年生も、協力してとてもよくがんばってくれました。おかげで、6月12日以降の水泳学習がスムーズに行えそうです。

このように「全校児童のみんなのためにがんばったんだ」という自負は、高学年らしい自覚と責任感をはぐくみます。「責任ある立場は、人を育てる」です。プール開きの校長講話では、5,6年生ががんばってくれたことを全校児童に余すことなく伝えたいと思います。

みんな、よくがんばってくれました。ありがとう!

2年生 食育指導 みっつの国の食べ物 どれがいいのかな?

このまま梅雨に入りそうな雨模様が続きましたが、午後からは晴れてむしろ気温が上がり、蒸し暑く感じました。

栄養教諭の小野 由紀菜先生にお越しいただき、2年生で食育指導を行いました。

「さあ、これから給食についての授業を始めます。給食を残さないで食べたことのある人ー!」「はーい!!」

さあ、小野先生の役割演技が始まりました。「みなさん、給食をいつもおいしく食べてくれてありがとう!じゃあ、今日の授業を始めます。」小野先生が、ペープサートを取り出します。

「それでは、給食についてのお話をしよう。わしは、三つの国を治める王様じゃ。わしの国には、「きの国」「あかの国」「みどりの国」がある。それぞれの国には、豊かな実りがあり、おいしい食べ物にあふれておる。今日は、どのくにの食べ物がいちばんおいしく、からだによいか決めようではないか。」

「あははは!」「おもしろーい!」

「今、それぞれの国をおさめるあるじに報告をしてもらった。「きの国」はお米やうどんが食べられる。そこに住む人はみな元気だが、おなかの中がすっきりしない。「あかの国」はお肉や魚、納豆が食べられて、牛乳も飲み放題じゃ。でも、体力が今一つ続かない。「みどりの国」は、野菜や果物が豊富に食べられる。おなかの中はとてもすっきりしているのじゃが、体力も続かず、骨や筋肉も今一つ強くないようじゃ。いったいどうすればいいかのう。皆の者、会議をしてどうすればいいか考えるのじゃ!!」

「王様が皆さんに会議をしてほしいとおっしゃっています。周りの人と、会議をして、どうしたらよいか話し合ってみてくださーい!」

「やったー!!」

「自分の国のものだけじゃなく、ほかの国の食べて物も食べればいい!」

「三角食べをすればいいです。」

「そっか!三角食べをよく知ってたね!」

「みんなからいい考えがたくさん出ました。自分の国のものだけじゃなくて、三つの国の食べ物を合わせて食べるといいんだね。いい考えです!それでは、今日の給食のメニューが書いてあるプリントを配ります。みんなで、それぞれの食べ物がどの国のものか、考えてみましょう!」

「やったー!!」

とても楽しく、あっという間の1時間でした。子供たちは小野先生、大槻先生、そして教育実習生の篠原さんの演技をみながら、食事のバランスについて楽しく考えることができました。きっと、この先もバランスのよい食事をとろうと心がけてくれるでしょう。

コンビニエンスストアやデリバリーサービスを利用すれば、好きなメニューを好きなだけ食べられます。好きな食べ物だけを食べて、苦手なものは食べなくても、生きてゆけます。そのような豊かな食生活が遅れる現代社会だからこそ、自らバランスのよい食事をとることの大切さを、小学校のうちから十分理解しておくことが大切です。小野先生の授業のおかげで、2年生はそのことを、楽しく学ぶことができました。

今後も、総合的な学習の時間で、食育に係る授業を継続して行ってまいります。そして、食と健康の大切さ、環境の保全等についても学ばせていきたいと思います。

小野先生、楽しい授業をありがとうございました。

一年生図工「いろいろならべて」

これで三週連続で月曜日の朝は雨。西日本では梅雨入りした地域もあり、いよいよ長雨の季節かな?と思います。

全校朝会を行いました。子供たちのきちんと聴く姿勢がとてもしっかりしていました。

今日のお話は、ゾウとキリンのお話です。ゾウは長い鼻と大きな耳で敵の接近を感知します。そのかわり、目が弱い。キリンは、長い首と優れた視力で、遠くから接近してくる敵を見分けます。その代わり、耳と鼻は弱いのです。サバンナでは、ゾウはキリンと一緒にいることが多いといわれています。それは互いの能力を生かして補い合い、肉食獣から身を守っているからです。

子供たちも同じです。得意なことと、苦手なことがあっていい。その得意なことを生かして、助け合って互いを高め合うことが大切なのです。

これまでは運動会で、団体としての協力する姿勢、団結心を伸ばしてきました。これからは、じっくり一人一人の長所を伸ばす時期となります。そのために、ゾウとキリンのことを例に子供たちに話しました。得意なことと苦手なことがあってよい。その得意なことを伸ばしていくことが、将来の成功への近道だと思います。

一年生が体育館で図工「いろいろならべて」という単元に取り組みました。ペットボトルキャップを使って、自由に並べて想像力豊かな作品をつくります。その楽しそうなこと!その様子を、少しだけお伝えします。

さあ、体育館はペットボトルキャップの海と化しました。

子供たちは想像力を存分に生かして、ペットボトルを並べて作品をつくります。

「道ができた!」「これ、車でーす!」いいね~!みんなイメージ豊かだ!

さあ、作品をつくり終わったら、みんなで協力してお片付けをがんばりましょう。

みんな本当に楽しそうにペットボトルキャップを並べて、様々な形をつくりあげていました。子供たちの想像力は本当にすごいと思います。その柔軟な発想に驚かされます。こうした授業を通して子供たちの発想力を育て、図工の楽しく豊かな作品づくりにつなげていきたいと思います。

救命講習を行いました

6月12日(月)にプール開きを予定しています。令和5年度も、水泳指導の時期が近付いてきました。

それに先立ち、吉川消防署南分署の皆様をお招きして、救命講習を行いました。内容は、心臓マッサージとAEDの使用方法です。

南分署からは、3名の消防士の方がいらっしゃいました。「宜しくお願いいたします。」

「心臓マッサージは、このように自分の体重がかかるように胸部を圧迫してください。」

「では先生方もお願いします。」「1,2,3・・・」「いいですね。それで大丈夫です。」

「次はAEDを使用します。AEDが自動でガイダンスメッセージを流すので、それに従って手順を進めてください。」

短い時間でしたが、充実した内容となりました。「ありがとうございました。」

水泳の授業で事故が起きる確率は非常に低いことが知られています。しかし一度起きると、命に係わる事故となるので、水泳の授業には不安が伴うのです。そのため、職員は水泳指導の前には必ず救命講習を行います。

救命講習では、消防士の方に心臓マッサージやAEDの使用法を教えていただきます。それぞれ正しい手順がありますが、プロの消防士の方でも、実際にその現場に遭遇すると、日ごろの訓練がすべて吹っ飛んでしまうそうです。それでも消防士の方は、口をそろえてこうおっしゃいます。

「たとえ手順がわからなくても、誤った手順でも、尻込みして何もしないより、救命を行ったほうが、はるかに生存率が高くなるのです。」

その通りなのでしょう。定期的に救命訓練を行う必要があるのは、そこに理由があります。

水泳指導を行う際は、保護者の皆様のご協力をいただきながら、事故が起きないよう細心の注意を払ってお子さんの安全を守りたいと思います。そのために、今日の講習をしっかりと水泳指導のバックボーンにしたいと思います。

南分署の皆様、本日は大変ありがとうございました。

校内硬筆展覧会を行いました 美しい文字を書くことの喜び

本日、校内硬筆展の二日目を行いました。写真は、5年生の様子です。

どの子も真剣に、練習帳に向き合っている様子をお判りいただけるかと思います。みんな集中して、最後までよくがんばりました。

子供たちは硬筆展が終わった後、よくこんなセリフを口にします。

「どうせ金賞はとれない。」

「うまく書けなかった。」

でも、それでよいと思います。硬筆展は金賞をとるために行うのではありません。美しい文字を書くために練習をするのです。

硬筆展が終わっても、その練習の成果を日ごろのノートや漢字練習に生かすことが大切です。ノートがきれいな子は学力が高いことはよく知られています。でも、学力向上のために練習する、というのもちょっと違います。美しい文字を書くこと自体、素晴らしい喜びだと思うのです。

「うまく書けなかった」という子は、それだけ伸びしろがあるということです。うまく書けない字をピックアップして、もう一度硬筆の学習に戻り、正しい書き方をできる範囲でちょっとずつ練習すること。それを繰り返すだけで、文字は上達します。

自分と他人を比べない。子育ての基本です。貼り出した作品を誰かと比べる必要なんかありません。私は自分の文字の少しずつの上達を喜ぶ気持ちがあればそれで十分だと思います。その喜びを子供たちに味わってほしいと思います。

作品は、個人面談のときに保護者の皆様にご覧いただけると思います。そして、子供たち自身の、過去の作品と比べてその進歩をほめていただければと思います。

五年生田植え体験 田植えっておもしろい。農家の人ってすごい!

昨日とは打って変わって、さわやかな青空が広がり、気持ちのよい好天となりました。

五年生が、JAさいかつのスタッフの皆様と、農業ボランティアの皆様のご協力のもと、田植え体験を行いました。

熱中症指数は「安全」。準備も整えて、さあ田植え体験開始です。

はじめに田植え機のデモンストレーションをみせていただきました。「すごい!」「速い!」子供たちから思わず出た言葉が「農家の人って、すごい!」

農業指導者の方に、田植えのやり方を教えていただきました。「なえは、根本から切り離して3~5本を植えてください。」「はい!」子供たちはご説明の一つ一つに、きちんと返事をしていました。

さあ、いよいよ田んぼの中に入ります。「冷たい!」「気持ちいい!」最高のお天気が、子供たちの作業を支えてくれました。ここで足をとられて転倒する子もいるのですが、担任の先生や農業ボランティアの方のお話をきちんと聞いて、ゆっくり進んだため、転んだ子がいなかったことにも感心しました。

徐々に慣れ、田植え作業も調子に乗ってきました。「田植え、おもしろい!!」思わず、そんな言葉があちこちから聞こえてきました。

なえがなくなったら、スタッフの方にいただきます。「ありがとうございます!」お礼もよく言えました!

作業は予定通り、およそ1時間で終了しました。最後に、お世話になったスタッフの皆様にお礼をいいました。

「今日は、本当にありがとうございました!」

スタッフの方ともすっかり打ち解けて仲良くなり、みんな笑顔で田植え会場を後にしました。

「ありがとうございました!」「さようならー。」

転んだ子も、気分が悪くなった子もなく、楽しく作業をさせていただくことができました。スタッフの皆様にお礼をお伝えすると、こんなことを話してくださいました。

「ぜひ、お子さんが食べている学校給食は、吉川市のお米だということを伝えてください。」

食の形態が、どんどん変化してきています。家族が不在でひとりで食事をする「孤食」、「外食」に対して、ケータリングサービスで配達されたものを家で食べる「中食」。コンビニやスーパーにいけば、豊富でおいしい食材を、いつでも自由に食べることができます。

でも、その食材一つ一つに込められた生産者の方の思いや苦労、そして食材を生み出した自然の恵みに思いを馳せることがあるでしょうか。いいえ、食事が運ばれてきたら、「いただきます」も言わずに無言で口に運ぶ機会が多くなっているのではないでしょうか。

私たちがいただく食材一つ一つには、自然の恵みと、生産者の方の想いが込められているのです。それを知らせ、自然への尊崇の気持ちをもち、生産者の方への感謝の気持ちをもたせることが、食育の第一歩だと思います。

吉川市の皆さんに、おいしいお米を食べてもらいたい。それこそが、生産者の皆様の願いだと思います。そのため、農業に従事される皆様は、日々大切にお米や野菜などを育てていらっしゃると思います。今日の田植え体験は、その思いやお米づくりの苦労や努力のほんの一部を、子供たちに知らせることができたと思います。

5年生はこれから総合的な学習の時間に、お米について感じた疑問について丁寧に調べていきます。そうした学習が、子供たちの食に対する意識を変えていきます。「いただきます」は、自然や生産者、調理してくださった方への感謝の言葉です。それが、本当の意味をもった言葉になりますように。

JAさいかつの皆様、農業ボランティアの皆様、貴重な学習の機会をいただき、本当にありがとうございました。

六年生調理実習 みんなでつくって食べるとおいしいね!

運動会から二日間明け、今日からまた授業を再開します。出鼻をくじくような雨でしたが、子供たちはしっかり学習に取り組んでいました。

6年生が調理実習に取り組みました。つくったのは三食野菜炒め。さあ、実習のスタートです。

さあ、各グループとも、材料や調理器具はいきわたりましたか?

ニンジン、キャベツ、ピーマンを切っていきます。包丁をもつ反対の手の、「猫の手」はだいじょうぶ?

子供たちは慎重に慎重に、野菜を切っていきます。先生が見守ります。

さあー野菜炒めができました!これから試食!いぇーい。

うっそ!おいしい!野菜を切って、サラダ油でいためて、塩コショウで味付けをしただけ。でも子供たちは「すっごくおいしい!!」と大感激!

各グループとも、大満足でした。「ごちそうさまでした!」

みんなよくできました!さあ、片付けをしっかり行いましょう。

子供たちの「おいしい!」「うまーい!」の笑顔がとにかく印象的でした。

飽食の時代、お金を出せば、おいしいものはいくらでも食べられます。でも、今日子供たちがつくった「ふつうの」野菜炒めは、とって最上のおいしさに感じられたようです。自分たちでつくったものを、家族や仲間みんなで食卓を囲んで食べるというのは、本来の望ましい食事の在り方なのでしょう。

私自身、小学生のとき家庭科でつくったサラダがおいしくて、自宅でつくって家族に振舞った覚えがあります。6年生には、ぜひおうちでも野菜炒めづくりに挑戦して、ご家族を喜ばせてほしいと思います。

6年生、よくできました!

春季運動会 大成功!ありがとう 北谷小の子供たち 保護者の皆様

昨日午後からの雨、そして明け方の雨で開催が心配されましたが、グランドコンディションがよかったことが幸いでした。5月20日(土)、春季運動会を開催しました。

紅白団長より、優勝杯・準優勝杯が返還され、令和5年度の運動会の火ぶたが切って落とされました!

各学年の徒競走がスタート!全力で走り抜けます。参加した児童全員が、力強くゴールまで走ることができました!

徒競走が終了すると、紅白応援団のリードによる応援合戦が行われました。白組団長・紅組団長、どちらも精いっぱい声を出して、自軍の士気を高めました。短い練習時間の中、よくここまで仕上げました!

両軍によるビッグウェーブ!会場の皆様、大きな拍手をありがとうございました!

応援団が、徒競走やリレーの間、ずっと団旗を振って自軍を応援していたことは、とても立派でした。

中学年の表現、「KITAYA FAST SLAM DUNK」!なんという息のあった動き!統一されたフラッグの動きの迫力が見事でした。

低学年の表現、「はばたけ虹の空へ!北谷の子のツバメたち」。とてもすてきでかわいい踊りだったのは、子供たちがよく練習して、丁寧に踊っていたからにほかなりませんでした。

高学年の表現、「百花繚乱 魅せろ 魂のダイナミックソーラン」。これほどダイナミックで、完成度が高く、大きな掛け声ができていた気持ちのこもったソーランをみたことがありません。それほど、素晴らしい出来でした。

最後に、低・中・高のリレー。会場の声援を一斉に浴びて、真剣な表情でバトンを受け取る選手たち。目の覚めるような力走を見せてくれました。

すべての競技が終了し、いよいよ、得点発表!運命の得点は・・・!本当に僅差で、白組の逆転優勝、紅組の準優勝という結果となりました。両軍とも、互いの健闘を称えあって拍手を贈り合いました。

白組、優勝おめでとう!紅組、準優勝おめでとう!両軍ともに、最後まで立派に戦い抜くことができました。

ゴールデンウィーク明けから、実質2週間の練習期間でした。そのため、表現ではクロームブックに動画を送って、自宅で練習なども進めてもらいました。開閉会式など、練習は一度しかできませんでした。

それでも、運動会を成功させようと、子供たちと先生方は一生懸命がんばってきました。今日、その成果をお見せすることができたと思います。この運動会を成功に導いたという子供たちの自信は、きっと次の活動につながると思います。

PTA役員の皆様、保護者の皆様、これまで大変ありがとうございました。皆様が支えてくださったから、北谷小の子供たちはみな、力いっぱい戦うことができました。今後とも、子供たちを温かく支えてくださるよう宜しくお願いいたします。

全体応援練習を行いました

この学校ブログをアップしている午後1時45分現在で、運動場にはしとしとと雨が降っています。雨は今夜半にはやむので、20日(土)の運動会はだいじょうぶそうです!

今日の1時間目、先日行えなかった運動会の応援団練習を行いました。短い練習時間でしたが、応援団は息を合わせて力強く音頭をとり、全体の応援を盛り上げてくれました。

「紅組・白組、応援いくぞー!」「おー!」

「フレー、フレー、しーろーぐーみー!」「フレッフレッ白組!!わー!!おう!」

「がんばれー!がんばれー!あーかーぐーみー!」「がんばれがんばれあーかーぐーみ!わー!!おう!」

「勝利のウェーブ、いくぞー!」「おー!」

「それでは互いにー、エールを送るー!おー!」

紅組・白組、どちらも立派な応援でした!

このように、仲間と一体になってチームの勝利を願うことで、運動会を盛り上げることができます!やっぱり、こうした行事はいいですね!応援団の力強さが全体を引っ張ってくれました。

明日は、紅組・白組団長を中心に、子供たちの元気な応援合戦をお見せすることができると思います。団長さん、がんばって!

かがやきタイム 高学年らしい責任感ある姿勢

今日もとても暑くなりました。その中で気を付けながら練習を行いましたが、今日の話題は室内での催しです。

掃除と昼休みの時間を使って、異年齢グループ活動「かがやきタイム」を行いました。1~6年生が異年齢グループで顔合わせをして、簡単な室内ゲームを行いました。

まずは、メンバー確認。5,6年生がリードします。「はい、1年生はこっちに座ってくださーい。」「確認したら、机を後ろに下げますよー。」

「それでは、グループに分かれまーす。班長さん、みんなを並べてください。」

「はい次に、A.B.C.Dグループに分かれます。丸くなって、自己紹介をお願いしまーす。」

「名前と学年学級をいって、お互い名前を覚えましょう。」「えー?」「誰からやるー?」

「自己紹介が終わったら、じゃんけんゲームをやりますよー。いいですかー。」「やったー!」

「最初はグー!じゃんけんポーン!」「キャー!」「やったー!」「はい、あいこと負けは座ってくださーい。」

5,6年生が実によく下学年の子供たちをリードして、短い時間でもグループを仲良く遊ばせたことに感心しました。先月の「1年生を迎える会」のときもそうでしたが、こうした行事の中では、高学年の児童は実にしっかりと責任感を果たして、高学年らしい立派な態度を示してくれることに改めて気付きました。

ここ3年間、こうした活動ができなかったことは惜しまれる限りです。でも今、改めてこのようなふれあい交流ができるようになったことに感謝したいと思います。下学年のみんなを喜ばせよう、行事を成功させようとする想いが高学年の子供たちをより立派に成長させていきます。素晴らしいことです。ありがとう、5,6年生のみんな!

運動会 本日の練習について

5月17日(水)、日中の最高気温は30度近くまで上昇しました。運動会の練習は午前中が中心で、午後は6校時の運動会係活動を行いました。熱中症予防のため、常にWBGT(暑さ指数)をチェックしていました。警戒レベルになったのは午後からでしたので、熱中症に掛かる大きな心配事項はありませんでした。

1時間目は、開会式の全体練習を行いました。15日(月)が雨だったため、今日がはじめての練習となりました。細かいところで調整は必要でしたが、子供たちの姿勢のよさもあって、予定していた1時間で練習を終えることができました。

運動場では、中・低学年の表現の練習を行いました。短い時間でしたがそれだけに子供たちもよく集中し、どちらも立派な仕上がりでした。具合が悪くなった子がいた、という報告もありませんでした。

このように、子供たちのがんばりのおかげで、練習は順調に進んでいます。ここで、北谷小ホームページをご覧の皆様にお願いがございます。

昨年度までは、業前の時間がありました。そこで行う体育朝会を、練習に充てることができました。練習は十分行ったほうが安心して本番を迎えられます。私たち大人だって練習時間が不足していれば、本番で不安を感じます。子供ならなおさらだと思います。

でもそれは、これまでの学校のやり方が適切ではなかったともいえます。職員の勤務開始時刻が8時20分なのに、子供たちが8時過ぎに運動場に集まってくるのは果たして適切なのだろうか・・・。私たち現場の者も、常に自問自答しながら行ってきたことでした。それがやっと適正化されたのなら、与えられた条件の中で練習を進めることが正しいと考えます。

それゆえに子供たちの練習は、以前より効率的に行う必要があります。その分運動会当日は、ミスが生じるかもしれません。そこを、温かい目で見守っていただければと思います。

運動会では、子供たちに成功体験を与えたいと思います。「ああ、参加してよかった。」「いい思い出になった。」と感じられる行事にしたいと思います。

保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

第1回学校運営協議会

日中の気温が27度ぐらいに上昇し、とても暑くなりました。運動会の練習は熱中症に気を付けながら行いました。幸い、具合が悪くなって保健室に来室する児童は今日はおりませんでした。明日以降も日中の気温が高くなりそうです。油断しないで気を付けて練習を進めていきます。

本日、第1回の学校運営協議会を開催しました。この会は、学校・家庭・地域が一体となった子育ての体制を築くため、校長の学校経営方針等を地域住民代表者の方にお伝えして、ご意見やご提案などをいただき、もって学校運営の改善に資する内容となっています。

本日、6名の委員の皆様にご参加いただき、令和5年度の校長の学校経営方針をお伝えして、学校運営改善のための協議を行いました。はじめに、市教委 永瀬指導主事様より、任命状を交付させていただきました。

校長より、今年度の学校経営方針について説明させていただきました。

今年度の学力向上の課題は国語科「読む力」を高めることで、校内研修を通して国語に力を入れていくこと、学校行事において体育館に集まっての集会が可能となり、子供たちが生き生きと活動している様子からこれからも心を育てる学校行事を推進していくことなど、課題や学校の様子をお伝えしました。

委員の皆様からは、「読む力は大切なので、学校で積極的に読書を推奨してほしい。」「挨拶がしっかりできるようになってほしい。」「子供たちが教育活動から様々な気付きを得て成長している。」などのご意見やご感想をいただくことができました。

ご参加の委員の皆様から、貴重なご意見を頂戴することができました。

子育ては、学校のみで行うものではありません。「子供は家庭でしつけ、学校で学び、地域で伸びる」の格言のとおり、それぞれが役割をもって、地域全体で行っていくことが子育てにおいて重要なことです。

学校運営協議員の皆様は、日頃から子供たちの登下校等を見守ってくださっています。そうした方のご意見をいただいて、学校のやり方を改善していくことは、地域ぐるみの教育体制を築くうえで重要だと考えます。

学校運営協議員の皆様、ご多用のところご参加いただきまして大変ありがとうございました。今後も北谷小の子供たちをよろしくお願いいたします。

運動会練習 進んでいます

あいにくの雨天のため、1校時の全体練習や運動場での練習ができませんでした。

でも、体育館を使って運動会の準備を進めています。お昼休み、応援団と、得点係の児童が先生の指導のもと、練習を進めていました。

どの子たちも、生き生きと活動していたことがとても印象的でした。

運動会などの行事の素晴らしいところは、子供たちに「役割」と「責任」、そして「活躍の場」を与えられることです。苦労や努力を要することですが、それを乗り越えやり遂げたあとには達成感や成就感を味わうことができます。そして、「よし、またがんばろう。」とする意欲につながります。

運動会では、こうした役割を積極的に設けて、子供たちの活躍の機会を設けたいと思います。「責任ある立場は、人を育てる」です。運動会は日ごろの教科体育の成果の発表の場ですが、このほかにも、運動会を通して子供の成長につなげていきたいと思います。

飯盒炊さん体験 おやじ会の皆様 ありがとうございました

5月14日(日)、PTAおやじ会の皆様のご協力のもと、4,5,6年生の希望者の児童を募ってカレーづくり飯盒炊さん体験を行いました。

さあ、いよいよ開始です。よろしくお願いしまーす!阿部さん「みんな、安全に気を付けてがんばりましょう!」

手分けをして、野菜や肉を切っていきます。「肉冷たーい。」「玉ねぎって、これでいいんですか?」

こちらは薪割りです。「そうそう、なたを金づちでたたいて安全にね。」

かまどをつくってマッチで火を付け、研いだお米をいれた飯盒を乗っけます。「火から目を離さないでね。」

「ジャガイモ切れましたー!」「ああ、ご苦労様!」大鍋に、野菜投入!

そうこうしているうちに、3時間が経過しました。さあできた!みんな、並んで並んで。「おなかすいたー!」

できあがったカレーのお味は?みんな声をそろえて「最高でーす!!」カレーのできに、みんな大満足でした。

こうして、事故もなく無事に飯盒炊さん体験が終了しました。最後におやじ会の皆様に「ありがとうございましたー!おいしかったです!!」「こちらこそ、喜んでくれてとてもうれしいです。ありがとう!!」

子供たちにとっては最高の体験になったと思います。たとえどんな高級レストランで出てくる極上のカレーも、こうしてみんなでつくって、笑顔で一緒に食べるカレーのおいしさには遠く及ばないことでしょう。私たちの心と体は、食事をこうして食べるようにできているのかもしれません。それが本来の人間の生活の理想の形の一つなのかもしれません。そう思いました。

参加した子供たちはおやじ会の皆様のご指導のもと、野菜や肉を切り、薪を割り、火を起こしてご飯を炊きました。子供たちは協力しながら楽しく作業を進め、笑顔でカレーをほおばっていました。これに優る食育体験はないかもしれない、と思うほどみんな嬉しそうでした。

それも、綿密に準備を進めてくださったおやじ会の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。皆様のおかげで、私たちの本当の食事の在り方を、子供たちに伝えられたと思います。

運動会練習 素晴らしい子供たちのがんばり

東京・神奈川では昨日雨だったようで、今日のお天気が心配されたのですが、なんとか一日もちました。今日も、子供たちは運動会のために練習に準備に励んでいました。

午前中、高学年と中学年が表現の練習を一生懸命行っていました。その様子をみていたのですが、完成度がとても高く、驚かされました。

統率された動き、息のあった掛け声。練習をはじめて3~4時間とはとても思えませんでした。それだけ、先生方の熱心な指導に子供たちがしっかり応えてくれたということでしょう。

今年度も運動会は、児童と教職員の負担軽減のために種目を精選し、練習時間も限定して行います。そうしたフレームがしっかりできていれば、子供たちもその中でできることを立派にやってくれることを実感しました。

5月20日(土)の運動会で、保護者の皆様にその成果をお見せすることができると思います。

埼玉県学力・学習状況調査を実施しました

昨日よりもよいお天気になり、とてもさわやかです。一年間で最も心地よい季節のうちの一つですね。

4,5,6年生が埼玉県学力・学習状況調査を行いました。国語・算数・質問紙調査となります。どの学年・学級の教室でも、子供たちは集中して問題に取り組んでいました。

結果は夏ごろ戻る予定で、それを受け各学年の課題を正確に把握し、学習指導の改善に生かしていきたいと思います。高学年のみんな、よくがんばりました。みんなの努力を大切に扱っていきます。

話変わって、1年生が何やら外できゃあきゃあとにぎやかだったのでみてみると、鉢に朝顔の種を植えていました。ビニール袋の土がこぼれないように鉢に注ぎ、指で穴をあけ、種を植えます。子供たちは先生のお話をよく聞き、夢中で作業をしていました。よくがんばりました!

みんなが一生懸命まいた朝顔の種、元気に育つといいですね。これからも、大切に育てていきましょう!

連休明け 運動会練習を進めていきます

あっという間の五連休でした。途中、事件や事故等について報告がありませんでした。保護者の皆様には、お子さんの安全指導にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

連休明け、学校は5月20日(土)の運動会に向けて本格的なスタートを切ります。今日も、高学年児童が体育館で練習を進めていました。休み明けにもかかわらず、息のあった動きは見事だったと思います。

本日5月8日(月)から、新型コロナが5類になり、これまでの教育活動に係る制限がさらに緩和されました。これまで具体的な場面や制限事項が設けられていたことに対し、5月8日からは「近距離・対面・大声での発声や会話を控えること」「児童生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること」となりました。体育館や音楽室で歌うときのマスク着用も不要となります。学校生活をよりコロナ禍前に近付けることができるようになりました。

また、これからの季節は熱中症対策にも十分気を付ける必要があります。そのためにも、運動時にマスクを外すことを推奨していきたいと思います。もちろん、無理強いはしないことが前提ですが、子供たちは感覚的に外すことを怖がっている節もあります。熱中症予防が大切だということをしっかり伝えていきたいと思います。

連休が終わり、生活のリズムを取り戻すことに苦労している子供たちもいると思います。大切なことは、決まった時刻に就寝・起床する整った生活習慣です。引き続き、ご家庭でご配意くださるようお願いいたします。

2年生が立派なお兄さんお姉さんになりました

いよいよ明日から五連休です。子供たちにとっては楽しみな日々ですが、外出の機会も多くなると思います。本日、ご家庭に連休中気を付けていただきたいことをメッセージで配信いたしました。5月8日からの感染症対策の変更と合わせて、ご理解とご協力をいただければと思います。

1,2時間目、低学年の児童が学校探検を行いました。今日も朝からあわただしく、それぞれの様子をとらえることができませんでした。その分、校長室に来た子供たちの様子をみていました。

今日の学習内容は、2年生が1年生を連れて、校内を案内するというものでした。すると、どうでしょう。2年生がとてもしっかりした態度で1年生をリードしていたのです。「こっちにいくんだよ!」「ちゃんと失礼します、をいって!」

いやはや、驚きました。正直にいうと、つい先日まで2年生はまだまだ幼く見えていました。でも今日は、見違えるように立派に見えたのです。お兄さんお姉さんぶりを発揮して、確かな成長を見せてくれました。

「責任ある立場は人を育てる」といいます。今日は1年生に校内を案内する、という使命感が2年生を成長させたのだと思います。新型コロナの感染症対策が変更となり、以前の学校の教育活動に戻すことができるようになりました。こうした温かい異学年での触れ合いを通して、子供たちの豊かな心や責任感を育てていきたいと思います。

5月全校朝会を行いました

いよいよ明後日から五連休。連休明けをスムーズにするためにもこの2日間はしっかりと学校教育活動を行いたいと思います。今日は、5月の全校朝会を行いました。先日の離任式に続き、体育館での実施です。

体育館に並んだ子供たちは、誰一人おしゃべりをせず、静かに座って待つことができました。特に、5,6年生の姿勢が素晴らしく全校児童のお手本にふさわしいものでした。

話した内容は「ありがとう」という言葉がもつ力についてです。「1年生を迎える会」、「離任式」はどちらも心に残る素晴らしい行事になりました。それは、子供たちの「ありがとう」の気持ちに満ち溢れていたからです。

「1年生を迎える会」では、2~6年生が1年生に「入学式て来てくれてありがとう」の気持ちを込めた出し物を披露しました。1年生は拍手喝采で喜び、「お兄さんお姉さんありがとう!」の気持ちを表していました。

「離任式」では、お世話になった先生方に、手紙や離任式の歌で、感謝の気持ちを表すことができました。

二つの行事での子供たちのがんばりをねぎらい、次のような話をしました。

「運動会でも、ありがとうの気持ちをもってください。」

運動会は、紅白に分かれて優勝を目指して力を競い合う行事です。そこでなぜ「ありがとう」の気持ちをもつことが大切なのでしょう。

運動会の競技は、他の児童と一緒に走ることで成り立ちます。だから順位にかかわらず、「全力で一緒に走ってくれてありがとう」という感謝の気持ちをもつことが大切です。また、指導してくださった先生方、会場で声援を送ってくださった保護者の皆様、多くの方に感謝の気持ちを表すことで、運動会が価値ある行事になると思います。

全力を出して運動会に臨む。そして、勝っても負けても、全力で戦ってくれた相手に感謝する。この気持ちをもつことで、運動会が子供たちを成長させる素晴らしい行事になる。今日は、このことを講話で伝えました。子供たちはとてもしっかりした態度で聴くことができました。

その後、今月の生活目標についても指導を行いました。しっかり聴くことができました。

このような行事で、体育館に一堂に集まり、場の雰囲気を大切にして、よい姿勢で話を聞く。こうした経験は、子供たちの礼節を守る姿勢を育てていきます。

コロナ禍におけるオンライン朝会も効果的な取り組みでしたが、やはり全校が一堂に集まる機会はとても大切だと思います。

令和5年度 離任式 感動的だった子供たちの歌声

今年のGWは、過去に例がないほど暑くなりそうです。今日も、初夏を思わせる陽気になりました。

5校時、離任式を行いました。北谷小を去られた懐かしい先生方がお越しになりました。

感心したのは、子供たちの姿勢です。体育館に入り、静かに姿勢よく待つことができました。先生方が入場すると、一斉に拍手を送ってくれました。

涙をぐっと堪えながら、代表児童の作文を読んでくれた子供たち。先生方一人一人の話を受け、拍手をしたり笑ったり表情豊かに話に聞き入った子供たち。

そして全校で歌った「離任式の歌」。心を込めて歌った歌声が、私たち職員の胸を打ちました。じーんと、胸が熱くなる感動を味わいました。

「・・・♪本気でしかってくれた 本気でだきしめてくれた ぼくのことをいつでも わかってくれた先生

さよならなんていやだよ おわかれなんてしないよ これからもずっと先生は ぼくの先生だよ♪・・・。」

短い練習時間にもかかわらず、先生方のために心を込めて歌った子供たち。先生方への最高のプレゼントになったと思います。

出会いがあれば、別れがあります。その一つ一つが、子供たちの胸に大切な何かを残し、成長へとつながっていきます。出会いに感謝する心、別れを惜しむ心。それは、子供たちの健やかな成長のために欠かせない、大切な宝物ではないでしょうか。

体育館で歌を歌うことに、心配される向きもあるかと思います。でも、今日の離任式は、子供たちの温かい心を成長させる価値ある行事であり、その胸に感動を刻む大切な思い出になりました。私は、そう信じて疑いません。

北谷小を去られた先生方の次の舞台でのご活躍を、心からお祈りいたします。

雨の日でも楽しいクラブ活動

先週のお天気とはうってかわって、一日雨模様となりました。こんな日は、外遊びができないので子供たちも持て余し気味になります。

そんなとき、今日は6時間目がクラブ活動でした。その様子をほんの少し、お伝えします。

実験やキーボード練習、ゲームを楽しんだり。クロームブックで探したお気に入りの絵を模写したり、はじめて触れる楽器の練習に打ち込んだり、バスケや卓球を和気あいあいと行ったり。どのクラブも、とても楽しそうでした。個人的に、人生ゲームをものすごく久しぶりにみました(笑)。

クラブ活動のよいところは、子供たちの自発的な活動が尊重されることです。まさに、憩いの時間でしょう。学校は将来立派に自立するための基礎的・基本的な資質・能力を身に付ける場所ではありますが、やっぱり、そうした楽しみの時間があることが大切だと思います。それは、大人も子供も同じです。

ゆとり教育が学力低下を招くと強い批判を浴びた時期がありましたが、私はゆとり教育は価値ある営みだと考えます。子供たちを育てるのは試行錯誤と成功体験だからです。また、自発的な行動を尊重し、敢えて失敗から学ばせることも必要だと考えています。クラブ活動は、そうした経験ができる貴重な時間でもあります。子供たちが楽しめる時間を大切にしていきたいと思います。

50m走計測 順位じゃないよ 大切なのは一生懸命走りぬくこと

午前中は気持ちのよい青空が広がり過ごしやすかったのですが、午後からは曇り空が広がりました。明日はやはり、雨になりそうです。

50m走の計測に取り組んでいる学級が多くなってきています。これから始まる新体力テストの基礎データや、運動会の準備のためです。走る前の子供たちは悲喜こもごも。それでいい。誰だって、最初から好成績を収める自信などもてないし、それがふつうだと思います。

走り終わった子供たちは笑顔で「〇位だった!」と教えてくれます。「そうか、よくやった!すごいね!」というと、得意げな笑顔を返してくれます。中には、「おれ、だめなんだよなー。走っても、遅いんだもん。」という子もいます。そんな子には必ずこう返します。

「順位じゃないよ。全力で走りぬいた子はみんな立派だ。自分と誰かを比べることなんかない。頭をからっぽにして、全力で走れば、それでいい。」

子供は一人一人が異なる才能や素質をもっています。筋力も、骨格も、運動能力も、生活習慣も異なります。よーいドン!で走って、速くゴールを駆け抜ける子は素晴らしい。走るのが得意ではないことを知っていて、それでも一生懸命ゴールまで走り抜ける子は、負けないぐらい素晴らしい。走る速さの順位という一つの物差しで、子供の価値を測ることはできないと思います。大切なのは、その過程を称賛し、努力をねぎらい、自信を育てることです。

「子供は将来、厳しい競争社会に身を投じる。だから、小学校のうちから適度な競争を体験させ、負けない心を育てることが必要なんだ。」

メディアに露出する、したり顔の論者がいう言葉の一つです。学力向上にも、体力向上にも、競争心が大切だと信じて疑わない。それはご自身が厳しい競争社会を生き抜いてきた自負と、豊富な人生経験が言わせるのかもしれません。

でも私は、それよりも大切なことがあると思います。「たとえ足が遅くったって、それでいいんだ。最後まで一生懸命走りたい。自分ならそれができるんだ。」そう思える勇気、やればできるんだという自己効用感。それこそが、学校が育てたい子供の心です。子供を誰かと比べない。「あなたはあなた、素晴らしい存在。誰とも自分を比べる必要はない。何事にも自信をもって、ベストを尽くせば、それでいいよ!」

そうした大人の言葉がけや接し方が、子供たちの自信と勇気を育てていくと思います。

運動会の足音 少しずつ

今は、1年で一番さわやかな季節かもしれませんね。運動場で体育を行う子供たちも、心地よい風を感じていたように思いました。少しずつ、運動会の足音が近付いてきました。熱中症に気を付けながら、外での体育も行っていきたいと思います。

また、本日は高学年および少人数学級の懇談会を行いました。お忙しいところご参加いただいた保護者の皆様、大変ありがとうございました。写真なしで、申し訳ございません。

123年生懇談会 ありがとうございました

4月21日(金)、1,2,3年生の学級懇談会を行いました。多くの保護者の皆様にご来校いただきました。写真は子供たちの授業と異なり教室に入ることができないのでこのようなもので申し訳ございません。雰囲気を感じていただければと思います(笑)。

年度はじめの子供たちの様子、各学年での連絡等をお聞きいただき、スムーズな学級経営にご協力をいただければと思います。お忙しい中のご参加を大変ありがとうございました。

図工室の机、ぴっかぴか

図工室の机は、いつもキズキズのガタガタです。無理もありません。彫刻刀やのこぎりを使う際の土台となるからです。でも、版画の下絵や、水彩画を描くとき、表面がガタガタだと描く線までガタガタになってしまいます。でも、だからといってリニューアルは現実的ではありません。

そこで、学校用務員の山崎さんが腕まくりをして、図工室の机をきれいにしてくれました。ありきたりの道具では不足がある、と知り合いの大工さんから電動カンナを借りてきて徹底的に表面を滑らかにしたあと、ニスを6回も重ね塗りをしてくれました。昨年の12月ごろから作業に入り、先日、ついに作業が終了しました。

ご覧のとおり、机がぴっかぴかになりました。そのほか、壁の色もきれいに塗って、図工室が生まれ変わったようです。山崎さん、お疲れさまでした。

この図工室で作品づくりに取り組める子供たち。作業が楽しくなりそうです。

1年生を迎える会を行いました

4月20日(木)、1年生を迎える会を体育館で行いました。令和5年度から、学校の教育活動に係る制限が大幅に緩和され、体育館での全校行事も行えるようになりました。

マスクの着脱は求めないことが基本となりますが、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン~令和5年度~」によれば、音楽の歌唱時は「児童同士の距離を確保する」と指示されています。体育館では十分な距離をとることが難しいため、歌を歌うときなどはマスクを着け、飛沫防止を心掛けました。

素晴らしかったのは、各学年の出し物です。2年生の鍵盤ハーモニカ演奏、3年生の学校クイズ、4年生の給食大好き!を表現した劇、5年生の学校の楽しいことの紹介、6年生の北谷小の先生方の紹介。どれも、短い時間ながら発表時のチームワークが素晴らしく、「1年生に喜んでもらおう」という気持ちにあふれていました。

1年生はもちろん大喜び。2年生から、朝顔の種をプレゼントしてもらいました。最後は高学年にリードされて花のアーチを退場し、会場は大きな拍手に包まれました。

体育館での全校一体となった行事。なんと感動的だったのでしょう。2~6年生が歌う校歌や出し物を、1年生は満面の笑顔で見つめ、拍手喝さいを贈っていました。きっと、1年生にとってすてきな思い出の1ページになったことでしょう。そして来年は「去年、楽しかったから、今度は自分たちが1年生を喜ばせてあげよう。」と思い、高学年の子供たちの心を受け継いでくれることでしょう。

「行事は人を育てる」。まさにそのとおりだと思います。こうした心温まるイベントを通して、子供たちの豊かな心やコミュニケーション能力、誰とも仲良くなれる力をはぐくんでいきたいと思います。

4月19日(水)授業風景

初夏を思わせる暑い一日になりました。校内のあちらこちらでみられた風景をお伝えします。

2年生が、明日20日(木)の「1年生を迎える会」のリハーサルを熱心に行っていました。去年は迎えられる立場だった1年生、いよいよ、一学年上のお兄さんお姉さんとして新一年生を歓待します。がんばりを期待します!

4年生の習字の授業で、道具の扱いなどを子供たちがしっかり聞いていました。「墨汁をこぼさないようにね!一度こぼしたら、大変なことになります!」いや、まったくその通り。習字を指導したことのある教師なら、激しく同意です(笑)。

外国語の授業も始まっています。楽しみながら学んでいく英語は、子供たちにとっても待ち遠しい授業の一つです。

3年生が運動場(校庭)で、楽しく春探しをしていました。たくさんの生き物やきれいに咲いた花をみかけて、観察カードに丁寧に模写していました。はじめての理科、みんな生き生きと学習していました。

保護者の皆様が、子供たちの体調管理や学習道具の準備をご協力くださったおかげで、各学年とも順調な滑り出しができていると感じます。明日もがんばります!

6年生 全国学力学習状況調査

昨日より、ぐっと気温が低くなりました。急激な気温の変化によって、体調を崩しがちなお子さんもいることと思います。新学期の疲れも、たまりやすくなります。夜は早めの就寝を心がけるようお願い申し上げます。

6年生が、全国学力・学習状況調査を行いました。国語・算数・質問用紙の三つです。御覧のように、みな一生懸命取り組んでいました。大変だったと思います。

かつて「PISAショック」と呼ばれた社会事案がありました。2003年のPISA(国際学力調査)で日本の順位が急落し、2002年に導入された「ゆとり教育」がやり玉に挙がった件です。そもそも2002年にゆとり教育が導入されたのなら、翌年2003年にPISAを受けた子供たちは「非ゆとり教育」の世代だったはずで、ゆとり教育を非難するのは適切とはいえません。そんな冷静な分析は、ほとんど俎上に上がらなかったと記憶しています。

そもそも、国際学力調査を「国際学力オリンピック」のようにとらえることが過ちです。学力とは、「その国がうまく運営されている指標」の一つです。社会福祉や子育て政策、教育政策が充実している国は学力が高いのです。それが低いということは、国家の運営に課題がある証拠で、国際学力調査は、それを明らかにすることを狙いとしています。それなのに、国の順位の上下動に一喜一憂して、学校での学習内容を増加させるなど、付け焼刃の対策をとることは決してプラスになりません。現代では、そうした社会認識がだいぶ広がってきたように感じます。

大切なことは、「どれほどの学力を保持すれば、子供たちや社会にとってプラスとなり、その目標を達成するためにはどのような課題があり、効果的に解決するためにはどのような方策が最適か」を冷静に考え、社会全体で共有することだと思います。そのことは、個人にも当てはまるのではないでしょうか。

子供たちが目標に届かない点数をとってきたら、叱るのではなく、「そうか、がんばったけど届かなかったね。いや、大丈夫。ここが課題だと思うよ。もう一回、復習してみよう。大丈夫、反復練習すれば必ずできるよ。」と、一緒に教科書を開いてみる。そのような冷静な対応が、とても大切だと思います。

ペーパーテストの点数など、目に見える学力=「認知能力」は子供たちの学力の一部にすぎません。やる気、粘り強さ、協調性、相手を思いやる心、美しいものに感動する豊かな心。そうした数値化できない「非認知能力」こそとても大事で、伸ばすことの重要性がいっそう高まってきています。

目に見える学力、目に見えない学力。その両方を大切なものとしてとらえ、社会全体で育てていくことが大事だと思います。そのために、私たち教職員は努力してまいります。

それぞれのスタート がんばる子供たち

先週月曜日に新学期がスタートして、2週目に入りました。各学級では順調に学習指導のスタートを行っています。

音楽は、換気と適切な距離がとれれば合唱・合奏練習ができるようになりました。まだ、楽譜読みなどの基本を行っていますがみな集中して取り組んでいました。

高学年では、実験が多くなるので理科室の正しい使い方を学ばせる必要があります。先生のいうことをしっかり聞いて、これからの学習準備に努めていました。

習字では、机や教室を汚さない工夫が必要です。今日は新聞紙でカバーづくり。これがあれば、掃除の手間がかかりません。本当に基礎・基本の部分ですが、とても大切です。

実際には思ったようにスムーズにはいかないものです。それでも、何事も最初が肝心。子供たちも、教職員も、一生懸命やっている北谷小学校です。

少しずつ軌道に乗ってきた新学期

新学期、特に新年度のスタートは、学校は大変な忙しさになります。学級開き、係活動、委員会、クラブなどのスタート、校内行事の準備。子供たちも新しい教室、新しい環境に慣れるまでは一定の時間がかかります。

それを支える先生方も本当に忙しく、毎日準備で遅くまで残っている職員がほとんどです。決して望ましいことではないのですが、様々な準備が一気に集中する新学期においては、仕方ないことともいえます。時間の経過とともに、徐々に軌道に乗せていくしかありません。また、忙しい中やっていることですので、ミスが出ることもあります。なるべくご迷惑をおかけしないように気を付けております。どうかご理解くださるようお願いします。

それでも、ご覧の写真のように、徐々に授業も学級経営も軌道に乗ってきました。今日は金曜日、明日から週末です。子供たちも教職員も、やっと一息つける、というところでしょうか。

週末、ゆっくり過ごして鋭気を養い、また来週に備えていただければと思います。あわただしい4月。ようやく、折り返し地点です。

一年生はじめての給食

風が強い一日になりました。黄砂も飛ぶとのことで、心配です。お子さんは大丈夫だったでしょうか。

一年生は、今日はじめて給食を食べました。まだ、「補食」と呼ばれる簡易給食なので、メニューはパンと牛乳だけです。

担任の先生が、「パンはのどにつっかえないように、指でちぎりながら食べましょう。では、いただきますをしましょう。」「いただきまーす!」

もちろんパンは、何も入っていない給食パンです。牛乳も、いつもの牛乳です。でも、なんと子供たちはなんとおいしそうにパンをほおばったことか。「おいしい!」という声がたくさん飛び、教室に笑顔があふれました。

あんなにおいしそうに食べてもらえたら、きっと製パン業者の方も喜んでくださることでしょう。

新学期から、黙食も必要なくなったので、食べながらの会話も楽しめます(大声は出せませんが)。毎日楽しく、給食を食べましょう。明日の給食も、楽しみですね!

令和5年度 第一学期始業式

令和5年度がスタートしました。登校指導をしていると、朝子供たちが元気な挨拶をしてくれたことをとてもうれしく思いました。

始業式は、オンラインで行いました。4月から、体育館を使っての全校行事ができるようになったので体育館で行いたかったのですが、前日まで統一地方選の影響で体育館を使えなかったため、今回はオンラインで実施しました。

転出された先生方、新しい先生方、そして担任の先生を発表しました。発表のたび、教室から歓声が起きることが伝わりました。

代表の6年生児童も、新年度に挑む決意を力強く発表してくれて素晴らしかったです。

校長講話では、マスクについての方針を伝えました。4月からはマスクを外すことが基本となります。抵抗感がある子供たちも少なくないと思うので、まず教師が外して、「大丈夫だよ」と安心感を与えたいと思います。

また、1年間を通じて生活のきまりをしっかり守っていこう、と呼びかけました。具体的には①授業が始まる2分前に着席して待つ ②心を込めて、黙って掃除をする ③気持ちのよい挨拶や返事をする の三つです。生活目標のお話でも、挨拶をしっかりしていこう、とお話ししました。

「時を守り、場を清め、礼を正す」とは、哲学者であり教育者である森信三先生(明治29年9月23日~平成4年11月21日)の教えの一つである「職場再建の三原則」です。これはこのまま、学校教育にも当てはまると思います。時間を守ることは、社会の基本です。協力して学校をきれいにすることで、美しい心が育ちます。気持ちのよい挨拶をすることは、仲間や味方を増やすコミュニケーションの第一歩となります。こうした共通理解を、子供たちに伝えていきたいと思います。

令和5年度も、子供たちが明るく楽しく学べる学校づくりを保護者、地域の皆様とともに進めてまいります。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

令和4年度 修了式

花曇りの一日になりました。でも、北谷小の桜は満開です。

令和4年度の最終日となりました。この教室、担任の先生、この仲間たちと過ごす最後の日となります。オンラインで修了式を行いました。

子どもたちの1年間の努力を労い、次年度また大きな夢をもって、小さな目標を達成していくことの大切さを伝えました。

代表の1年生も、家でしっかり練習してきた成果を発揮して、立派に作文を読み上げてくれました。

修了式のあと、各学級では児童に通知表を渡し、3学期の成長を称賛しました。黒板をみると、担任からのメッセージが。前日、心を込めて描いたものです。子どもたちもこれをみて、うれしかったことでしょう。可能な範囲で、掲載します。

どの黒板も、1年間の思い出や子どもたちへの労い、感謝の心がいっぱいにあふれていました。担任からの精いっぱいのメッセージ、子どもたちに伝わったと思います。

担任や仲間、教室との最後の別れを済ませ、子どもたちは笑顔で帰宅の途に着きました。

一年間、子どもたちが様々な教育活動においてよくがんばり、大きな成長を遂げたのは保護者・地域の皆様のご支援のおかげと、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

次年度も北谷小学校をよろしくお願いいたします。

6年生中学校出前説明会と6年生を送る会

いよいよ、卒業式まであと2日となりました。今日も、卒業関係の行事を2つ行いました。3校時、南中学校の福嶋校長先生と、3年生担任の先生に来ていただき、「出前授業」を行いました。中学校進学に関する不安を解消するためのものです。中学校のことを説明したあとは、子どもたちの質問を受け付けてくださいました。

子どもたちからは部活や校則にかかわる質問が多かったとのこと。卒業前に、進学に関する不安を解消することは中一プロブレムの解決に大いに役立ちます。南中の先生方、ありがとうございました。

5時間目は、「6年生を送る会」を行いました。コロナ対策で一同に集まることはできないので、6年生が校内を練り歩く形式になりました。スタート地点となった音楽室には、在校生が心を込めてつくった掲示物が飾ってありました。貼られたイラストの一つ一つが、心を込めて描いてありました。

各学級は、6年生が廊下を通るときに感謝の気持ちを表そうと、それぞれが一生懸命準備をしていました。

その中を通って行った担任の先生と6年生たち。きっと、うれしかったことでしょう。

6年生代表児童も、とてもしっかりしたお礼の言葉を述べてくれました。立派な態度でした。

6年生はこれまで、通学班やかがやきタイム、委員会やクラブで下学年の面倒をよくみてくれました。全校児童が感謝の気持ちを込めて開いてくれたこの「送る会」。きっと、6年生の思い出の1ページになったと思います。

一生懸命準備してくれた1年生から5年生のみんな、どうもありがとう!

PTA美化活動 ご参加いただいた皆様 大変ありがとうございました

ここのところ、「学校ブログ」の更新が滞っていて申し訳ございません。昨日3月15日(水)の出来事になります。

午後3時より、PTAの皆様にお集まりいただき、「PTA美化活動」を行っていただきました。もうすぐ卒業式・修了式。次の学年に教室を渡すために、子どもたちも掃除の時間等に教室をきれいにしているのですが、それには時間が足りないこともあります。

そこで、PTAの皆様のご協力をいただき、教室内外の美化活動を行っていただきました。

正味一時間、手分けをして各教室やベランダ、流しなどをきれいにしていただきました。大変ありがたかったです。

「立つ鳥跡を濁さず」。日本人の美しい伝統的価値観です。PTAの皆様にお手伝いいただいたことで、その意味を子どもたちにしっかりと伝えることができると思います。ご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。

調理実習 みんなでつくったご飯とお味噌汁は最高!

3学期になり、コロナ感染防止による教育活動の制限が大幅に緩和されたため、音楽の合奏や合唱、そして家庭科の調理実習もできるようになりました。

5年生が家庭科で、ご飯とお味噌汁づくりに取り組みました。調理実習の進め方と注意事項を聞いて、さあ実習スタート。最初はおっかなびっくりで包丁を握っていた子も、次第に真剣な目つきに。作業にどんどん熱が入っていきました。

お味噌汁の具は大根とねぎと油揚げ。いろいろな包丁の切り方を試すためです。だしは、煮干し!教科書のとおり、頭とはらわたを取り除きます。男子はしきりと「煮干しの頭食べたーい。」いやいや、だめです。そこを乗り除くと、だしの苦みがなくなるからね(笑)

苦心して調理実習が終了。ちょっぴりご飯におこげができた班もあったけれど、みんな上手に炊き上がりました。お味噌汁の出来栄えもばっちり!さあ、試食です。「いただきまーす!」

「おいしい!」「おこげ最高!」「味噌汁のだしの味がうちと違う!」「だしが効いてて、おいしい!」

「もっと食べたーい!」「さいこー!」

給食後の5,6時間目の実習できたが、みんな、自分たちがつくったご飯とお味噌汁の出来栄えに大満足。ご覧のとおり、家庭科室に笑顔があふれました。

コロナの影響で、3年間も思ったように活動ができなかった子どもたち。ようやく、雪解けの季節となり、学校に日常が戻ってきました。ふだん、食が細い子も、大喜びで自分たちでつくったご飯と味噌汁をほおばったとか。この感動って、子どもたちの成長にとっても大切だと思います。

今日の調理実習は、子どもたちの小学校の楽しい思い出の1ページになることでしょう。皆さん、がんばりましたね!

初任者指導員 新井先生 ありがとうございました

年度末です!いつもなら授業中、各教室を見回ったり、業間・昼休みに運動場で子どもの様子を見ながら縄跳びや鉄棒を教えたりしていたのですが、ここのところ大量の年度末業務が押し寄せてきて、朝から机に座りっぱなしです。昨日も突発的な業務がいくつも入って、ホームページも更新できませんでした・・・。申し訳ございません。

昨日のことになります。本校の初任者の先生を支えてくださった初任者指導員の新井先生が、3月9日最終日となりました。

新井先生は優しく、時には厳しく初任者の先生をご指導いただき、教室でいつも支援してくださいました。初任者の先生方が、精一杯がんばって1年間乗り越えられるのも、新井先生のご尽力のおかげです。ささやかながら、職員室でお別れセレモニーを行った時の様子です。

新井先生、一年間本当にありがとうございました。ぜひまた、北谷小に遊びにいらしてください。

バトンクラブ昼休みオンステージ!

2月10日は雪が降り、凍えるような寒さだったのに、その一か月後の今日は5月を思わせるような陽気になりました。本当に、季節の移り変わりは早いものです。

昼休み、バトンクラブが発表を行いました。昨年はコロナで実施を見送っていたのですが、子どもたちにとって練習の成果を発表する場を設けることはとても大切です。今日3月8日、満を持して昼休みに運動場で発表を行いました。大勢のギャラリーが集まる中、バトンクラブ・オン・ステージが華々しく開催されました。

最初は表情が少し硬かった子どもたちも、観客の声援や拍手を受け、次第に演技が熱を帯びてきました。演目が終わると、大きな拍手が送られ、満足感からか笑顔もたくさん溢れました。練習の成果を存分に発揮できたこと、そのおかげで堂々とした楽しい発表ができたこと、素晴らしかったと思います。バトンクラブのみなさん、本当に素晴らしい発表でした。

来週の3月13日から、政府の基本対処方針によりマスクの着脱は個人の判断となります。でも、学校は文部科学省、県・市教育委員会の指導により3月31日までマスク着用を基本とします。しかし、教育活動に係る制限はすでに大部分が解除されています。子どもたちの学校生活がコロナ前に戻る日も近いと感じます。

3年間にわたり、学校生活で様々な制限を受けてきた子どもたち。でも、雪解けの日ももうすぐです。今日のバトンクラブの華やかな発表は、そのことを予感させる北谷小にとって、価値あるイベントになりました。

アニメ映画「めぐみ」を観て みなさん一人一人が「めぐみさん」です

日中ぐんぐん気温が上がり、子どもたちの声ははや「暑い!」になりました。つい一か月前に雪が降ったことが嘘のようです。

4年生で、北朝鮮拉致問題について道徳で学習しました。主題は「家族の絆」です。「みなさんにとって、家族とは何ですか?」という担任の問いかけから始まりました。「大切なもの」「なくてはならないもの」という子どもたちの発言を受け、「今日は、『めぐみ』を観てみましょう。」と、教室で動画を上演しました。

映し出されたアニメーションの中では、めぐみさんをいとおしみ大切に育てる横田夫妻の姿と、中学校1年生で、突如拉致され、家族と引き離されためぐみさんの悲壮な姿と、愛する娘を奪われたことに絶望しながらも、決して諦めることなく拉致問題の解決を叫び続ける横田さんご夫妻のお姿が描かれていました。

それから46年もの月日が流れました。2020年、無念な思いを残して横田 滋さんは亡くなられました。早紀江さんはなお、拉致問題の解決を願い活動を続けておられます。

動画を見終わったあと、子どもたちに家族の結び付きについて意見や感想を聞いてみました。

「家族がいることは、当たり前ではないことがわかりました。」

「家族はいつ失われるかもわからないのだから、家族を大切にしたいと思います。」

「めぐみさんのように、自分がいるだけで家族が幸せを感じるなら、うれしいです。」

「お母さんの誕生日が近いから、お祝いをしてあげたい。」

どれも、素晴らしい意見でした。早紀江さんは、常々語っておられる言葉があります。

「私たちは、北朝鮮で暮らす人々を憎んでなどいません。ただただ、娘に再会したい。それだけなのです。」

感想に、北朝鮮について書く子は一人もいませんでした。ただ、家族にとって自分自身が大切な存在であることを思い、改めて家族との絆に思いを馳せていました。最後に、子どもたちに伝えました。

「横田さんは今もなお、めぐみさんとの再会を信じて、様々な活動に取り組んでおられます。それほど、横田さんご夫妻にとってめぐみさんは大切な家族だったんですね。でもそれは、みなさんも同じです。おうちの方にとっては、皆さんが『めぐみさん』なんです。ご家族との結び付きを大切にしてね。そして、家族のためにできることを考えてみてください。」

愛する家族との別離ほど悲しいことがあるでしょうか。アニメ映画「めぐみ」はそれを教えてくれました。拉致問題の一日も早い解決を、日本のだれもが願っています。そこに、子どもたちが加わりました。

あら不思議 学習の道具がすてきなアートに

今日はひな祭り。でも、給食のひな祭りメニューは昨日で、今日は中華メニューでした。教室を回っていると低学年の女子児童二人に「校長先生、なんで、昨日の給食がひなまつりメニューだったのー?」と聞かれたので、

「それは、給食センターのご配慮だよ。今日給食がちらし寿司だと、おうちに帰ってからもまたちらし寿司でメニューがかぶっちゃって、せっかくごちそうを用意したおうちのひとが『えーまたー?』とか言われてがっかりするかもしれないでしょ。だから今日は麻婆豆腐なんだよ。」

というと、二人とも「あっそっかー!!」「わかったー!!」とものすごく納得してくれました。いや、今月一番の効果的な指導になりました(笑)。

3年生の教室では、コンパス、三角定規を使ったアート大会が繰り広げられていました。

コンパスや三角定規で書いた線を、色鉛筆やクレパス、チョークタンポなどできれいに色付けをして、カラフルですてきな作品がたくさんできました。みんな大喜び。

さて、1年生の教室を訪れると、クロームブックで、「自分が描いたイラスト」をアニメーション化するプログラム学習を進めていました。それぞれのイラストが、画面上で楽しく動き回り、これまたみんな、大喜び。

ふだん覚えたり練習したりすることが多くて大変な勉強も、こんなに楽しい一面もありますね。楽しく学べたことが、学習意欲のさらなる向上につながればいいな、と思います。

さあ、三学期も残り少なくなりました。また来週も、みんないっしょにがんばりましょう。

アンパンマン 本当のヒーロー

学年末のあまりの忙しさに、なかなか教室巡視もできず申し訳ないです。

1年生の教室で、特別の教科 道徳の時間にやなせたかし先生のアンパンマンをとりあげていました。

うれしいことに入学式で私がアンパンマンのことを話したことを覚えていて、「校長先生がいってた!」と発言してくれた子どももいました。

戦中戦後の過酷な時代。「おなかを減らすことほどつらいことはない」と実感したやなせ先生は、どこにでも飛んでいって、自分を犠牲にしてでも、おなかを減らした人においしいものを食べさせてあげる、本当のヒーローをお考えになりました。それこそがアンパンマンでした。

子どもたちを喜ばすために、どんなに苦しくても、作品をつくり続けたやなせ先生こそ、本物のヒーローに違いありません。

「ぼくは、自分のことをヒーローだなんて思ったことはない。でも、子どもたちに伝えたい。好きなことを続けることで、本当の自分になれるよ。それができた人は、ヒーローといえるかもしれないな。」

やなせ先生の優しい作品からは、そんなお声が聞こえてきそうです。

私たちは幸せです。多くの先人の、素晴らしい人生を学ぶことができますから。これからも、子どもたちに素晴らしい人生の先生方を紹介していきたいと思います。

いよいよ3月 いろいろあった1日

朝の気温は3度でしたが、日中の気温は20度にも上がりました。運動場の梅の花も咲き、今日から3月。まとめの時期です。

朝は体育朝会を行いました。最後の「2分間八の字」の記録をとりました。どの学年も、一生懸命息を合わせて跳んでいた様子が素晴らしかったです。

でも、これが最後の体育朝会となると、一抹の寂しさを感じざるを得ません。朝から元気に体を動かすことは、心身の健やかな成長にとって大きなプラスとなりますから。

3.4時間目は吉川視聴覚障がい者協会の方と、幸手市手話サークルの皆様をお招きして、4年生の手話体験を行いました。講師を務めてくださった方のお話がとても興味深かったです。

「マスクを、できる範囲で外して、ゆっくりとしゃべってもらうと、とてもうれしいです。」

まさに、聴覚に障がいのある方の生きた言葉です。子どもたちの心に、これほど響く教材もないことでしょう。

その後、1組・2組に分かれて手話を詳しく教えていただきました。とても分かりやすかったです。実際にそのことに携わっていらっしゃる方のお話は、子どもたちにとって最高に価値ある教材です。お越しくださった皆様、大変ありがとうございました。

昼休みは、かがやきタイムで「6年生ありがとう集会」を開きました。在校生が6年生に感謝のお手紙を渡したあと、室内でハンカチ落としなどのゲームをして楽しく過ごしました。5年生が集会を仕切るためによくがんばってくれました。5年生、ありがとう!

3月は本当にいろいろなことがあります。終わりよければすべてよし。令和4年度をよい形で締めくくりたいと思います。

3月オンライン朝会 平和で素晴らしい国 日本

2学期からオンライン朝会では、意図的に偉人のお話をしています。学校運営協議会でも、「子どもたちに、人生の指針となるような偉人の生き方を示すことが大切なのではないか」というご意見をいただいたからです。

2月24日は、ウクライナ戦争が開戦してから1年になります。戦争は消耗戦の様相をみせ、終わりがまだ見えない状態です。北谷小の子どもたちには、戦争の悲惨さと、平和を維持することの大切さについて伝えたいと思いました。

子どもたちに話したのは、パキスタンのマララ・ユスフザイさんです。マララさんは2012年、15歳のときに少年兵に左側頭部を撃たれ、瀕死の重傷を負いました。それは、マララさんのお父さんが女学校を経営していたことが一つの理由でした。

当時、パキスタンは過激な宗教組織と内戦状態にありました。宗教組織のリーダーは、勢力の拡大とともに、パキスタンの人々に厳しい生活制限を与えました。映画やテレビは禁止。音楽を聴いたり、ダンスをしたりすることは犯罪。女性は学校に行ってはいけない。女性の服装はすべて、宗教組織のリーダーが決めたものだけ。

宗教組織のリーダーは、国内150もの学校を破壊し、マララさんのお父さんの経営する学校を閉鎖すると宣言しました。11歳のマララさんは、将来お医者さんになることを目指し、日々勉強に打ち込んでいました。友達と楽しく学ぶ学校が大好きだったのです。しかし、組織のいうことに表立って反対すれば、容赦ない報復が待っていました。自由を叫び、銃で撃たれ命を落とした女子学生もいました。しかし、マララさんはジャーナリストのインタビューを受け、平和の大切さと、学校を存続させてほしいと訴えます。その願いもむなしく、学校は閉鎖されてしまいます。

数年後、組織のリーダーは突然「学校を再開する」と言い出しました。喜びに満ち溢れたのもつかの間、マララさんが撃たれたのは、その後でした。若い兵士が突然「お前は神の兵士を侮辱した」と近距離からマララさんを撃ったのです。しかし、すぐに病院に運ばれたマララさんは、必死の治療のかいもあって、命を取り留めました。

撃たれた翌年の2013年、マララさんは国連で演説の機会が与えられます。マララさんは訴えます。

「私を撃った兵士を憎んではいません。私はガンジーやマザー・テレサの教えを学びました。平和を愛し、万人を愛すること。これこそが、世界から戦争をなくす唯一の手段です。戦争をなくすためには、教育以外に解決策はありません。」

この話のあと、子どもたちにこう話しました。

「毎日学校に来るのは大変ですね。あー、今日は休みたいと思う日だってあるでしょう。でも、日本は自由な国です。インターネットも、動画も、音楽も自由に見聞きすることができます。学校に来れば、友達と仲良く学んだり遊んだりできます。

みなさん、日本は平和で素晴らしい国です。学校で勉強ができるのも、平和だからです。その日本の未来を支えていくのは、みなさんなのです。一日一日を大切にして、勉強に運動にがんばっていきましょう。」

ほんの少しでも、マララさんの勇気ある行動が子どもたちの心に響いてくれればいいな、と思います。

通学班編成 新しい班での登校は2月28日から 新しい時間帯での登校は3月6日から

本日2時間目、通学班編成を行いました。地区ごと分かれてそれぞれの教室で行いました。また、PTA校外委員の皆様にご協力をいただきました。お忙しいところお手伝いいただき、大変ありがとうございました。